研发模式对制造业企业创新绩效的影响

张永安,胡 佩

(北京工业大学 经济与管理学院,北京 100124)

0 引言

制造业作为国民经济的支柱产业,对经济的质量发展至关重要[1]。2015年中国制造业产量占世界总产量的25%,从数量来看,中国已经成为名副其实的制造业大国,但是从质量来看,中国制造业面临制造水平低、创新能力弱等问题,转型升级困难重重。

现阶段,开展研发是制造业企业实现创新、突破发展困境的重要途径。但是,研发活动需要大量资源投入,而企业可用于研发的资源有限,那么如何充分利用企业有限的资源开展研发并实现最大的创新产出呢?研究表明,企业创新绩效提高不仅与研发投入强度有关,还取决于采用何种研发模式[2],合适的研发模式对企业创新至关重要。此外,制造业包含多种行业和不同规模企业,企业异质性特征明显,对于具有异质性的制造业企业又该如何选择适合自身特征的研发模式呢?

基于上述思考,本文使用世界银行对中国企业的调查数据进行研究,选取其中的制造业企业为研究对象,通过倾向得分匹配方法控制样本选择偏误的影响,研究不同研发模式对企业创新绩效的作用效果及其在异质性企业样本中的差异情况。本文将从以下方面丰富现有研究:①在研究对象选择方面,使用世界银行调查的中国制造业企业样本,涵盖了各种规模的企业,其中大部分为中小型企业,有别于使用大规模上市公司的研究;②在研究方法选择方面,使用能够控制样本选择偏误的倾向得分匹配方法,避免了其它因素的影响,以准确考察研发活动的作用效果;③在研究内容方面,将企业研发模式具体区分为自主研发、合作研发和双重研发,并使用异质性企业样本进行研究,分组考察研发模式对异质性企业创新绩效的影响,有助于企业结合自身特征选择合适的研发模式。

1 文献综述与研究假设

1.1 研发模式与企业创新绩效

研发是企业获取技术的主要方式,研发模式是指企业研发活动中采取的策略选择。

实证研究中,根据企业研发技术来源,通常将企业研发模式分为内部研发和外部研发两类[3]。love[4]以英国500家制造业企业为例,研究企业研发模式影响因素,并将研发模式分类为内部研发和外部研发;崔雪松和王玲在对技术获取方式进行分类的基础上,分析了企业技术获取方式的影响因子,并将企业技术获取方式分为内部获取和外部获取两类。此外,也有学者采用其它分类标准,形成研发模式的三分类法[5]、四分类法[6]等。本文借鉴文献[4]等的经典分类方式,将企业研发模式划分为自主研发和合作研发两类。在此基础上,本文认为,除选择一种类型的研发模式外,企业也会同时开展自主研发和合作研发,本文将这种研发模式定义为双重研发模式。

自主研发是指企业独立主导资源投入与使用来完成研发任务并获得最终知识产权的研发活动[7]。关于自主研发与企业创新绩效的关系,国内外研究普遍认为自主研发与创新绩效呈正相关关系。首先,自主研发能够积累知识技术资本,促进企业产生新知识、新技术和新经验[8],增强企业竞争力;其次,自主研发有助于企业引进先进生产设备,提高工人工艺设计等技能水平,逐步形成规模经济;再次,自主研发能够提升企业吸收能力,伴随培训交流投入的加大,企业消化吸收新知识、新技术的能力增强,有利于企业提升创新能力,进而提高创新绩效。基于中国情境,洪进等[9]运用随机前沿生产函数模型分析政府资助行为和企业自主研发在高技术产业发展中的作用,研究表明自主研发对我国高技术产业及各行业创新绩效具有积极促进作用;洪俊杰和石丽静[10]基于我国371家创新型企业研发数据研究发现,自主研发和企业创新绩效呈显著正相关关系。综上,自主研发可以通过积累知识技术资本、形成规模经济、增强吸收能力等方式提高企业创新绩效。

合作研发是指企业与其它组织展开合作,共同完成研发任务,以达到技术改进、产品与服务创新等目的的一系列创新活动[11]。现有研究表明,合作研发主要通过资源互补、技术协同和知识溢出3种方式影响企业创新绩效。首先,合作研发能够帮助企业及时获取创新所需的技术、知识、人才、信息等资源,快速提升企业核心竞争力[12];其次,与不同类型的合作伙伴展开合作研发有助于企业获取技术协同效应,降低研发活动固有的不确定性[13]。此外,合作研发可以给企业带来外部知识溢出,并内部化外部知识溢出[14]。在实证研究方面,Arvanitis[15]采用瑞士企业数据进行实证分析,研究表明合作研发提升了企业新产品销售占比;张妍和魏江[16]采用中国医药制造业企业数据进行实证分析,发现企业合作伙伴多样化会积极提升企业创新绩效。大多数研究均证实了企业合作研发对创新绩效的激励作用。

针对企业同时开展自主研发和合作研发的双重研发模式,已有研究认为,企业通过自主研发积累的知识为合作研发创造了有利条件,而通过合作研发获取的外部知识也可以应用于企业自主研发,两者相互促进(王海绒,苏中锋,2018)。目前理论研究普遍认为独立研发和合作研发具有协同效应,越来越多的企业也倾向于采用自主研发和合作研发的双重研发模式。

由于现有研究尚未系统对比分析3种研发模式下的创新绩效,本文基于上述分析,结合3种研发模式特点,认为合作研发模式能够帮助企业充分利用外部创新资源,对创新绩效的作用效果强于自主研发;双重研发模式既能够充分利用企业自身的资源优势,又能够获得外部合作伙伴的资源互补,因此对创新绩效的激励作用高于任一单一形式的研发模式。

基于上述分析,本文提出如下研究假设:

H1:3种研发模式均能有效提升企业创新绩效,其中,双重研发对企业创新的激励效果最强,合作研发次之,自主研发最弱。

1.2 研发模式、企业异质性与企业创新绩效

企业异质性表现为企业核心知识、能力的价值性和非竞争性,是认识企业行为的基础[17]。现有文献已证实了企业规模、成长性和融资约束对其创新绩效存在显著影响。因此,有必要深入探究对于具有规模异质性、成长异质性以及融资约束异质性的企业而言,哪种研发模式对创新绩效的激励效果最好。

企业规模不同,预示着企业在环境和资源上存在差异。Schumpeter[18]指出,大企业基于规模经济和垄断优势,能够产生持续利润,负担高昂的研发费用,从而有效消化吸收大范围的研发创新成果,这些是小企业难以企及的。后续研究也证实了企业规模与创新绩效的相关性[19]。因此本文认为,研发模式对企业创新绩效的影响会因为企业规模不同而存在差异。

企业成长性是指企业在发展过程中对内外部资源的充分整合利用,从而达到收益增长的结果[20]。企业成长性体现了企业发展速度和趋势,反映了企业未来发展前景。现有研究中,单春霞等[20]研究发现,企业成长性不仅能够正向促进企业绩效提高,还会正向调节技术创新与企业绩效的关系;王维等[21]使用新能源汽车行业上市公司面板数据研究发现,政府研发补助对企业创新绩效的促进作用在不同成长性企业中存在差异。因此本文认为,研发模式对企业创新绩效的影响会因为企业成长性不同而存在差异。

融资约束是指由于市场不完备而导致企业外源融资成本过高,使得企业投资无法达到最优水平的情况[22]。从融资约束视角,已有研究认为,融资约束会抑制企业创新[23]。周开国等[24]研究发现,融资约束宽松的企业,其协同研发的意愿及支出更高;鞠晓生等[25]应用SA指数法测量了企业相对融资约束程度,实证发现营运资本对缓冲企业创新投资波动有重要作用,而且这种作用与企业融资约束程度密切相关。因此本文认为,研发模式对企业创新绩效的影响会因为企业融资约束情况不同而存在差异。

基于上述分析,本文提出如下研究假设:

H2a:研发模式对企业创新绩效的影响会因企业规模不同而存在差异;

H2b:研发模式对企业创新绩效的影响会因企业成长性不同而存在差异;

H2c:研发模式对企业创新绩效的影响会因企业融资约束情况不同而存在差异。

2 研究设计

2.1 研究方法

企业研发活动能否有效提高创新绩效?多数研究[9-10]认为,进行研发的企业较没有研发支出的企业创新绩效更高,但此类研究的局限在于没有考虑到企业创新绩效的提高可能来源于两方面,即企业自身特征与研发活动,因此需要对这两部分因素分离进行考察,同时,控制样本选择偏误的影响。本文选择有助于解决样本选择偏误并且可以有效估计额外处理效应的非参数估计方法——倾向得分匹配法(Propensity Score Matching,简称PSM)。

倾向得分匹配法是由Rosenbaum&Rubin[26]开发的。其研究思路为:将样本分为处理组和对照组两组,处理组包括有研发投入的企业,对照组包括没有研发投入的企业。首先为处理组样本匹配样本特征尽可能相似的对照组样本,然后对比两组样本的结果变量以考察处理变量的平均处理效应。具体包括以下步骤:

(1)计算倾向得分值。将代表企业特征的协变量集作为自变量,处理变量作为因变量,通过Logit回归得到每个样本的倾向得分值。遵循Dehejia&Wahba[28]的方法,构建如式(1)所示的Logit模型估计概率,其中,X为进行匹配的多维协变量,β是系数向量,倾向得分值是Logit模型的概率值。

p(xi)=p(Di=1|Xi)=

Exp(βXi)/[1+Exp(βXi)]

(1)

(2)根据倾向得分值进行匹配。在估计倾向得分值后,尚不能直接据此估计平均处理效果(ATT值),原因是倾向得分值是一个连续变量,因此不可能找到两个倾向得分相同的样本。已有文献中提出了几种可克服该问题的匹配方法,较广泛使用的是最近邻匹配、半径匹配和核匹配。

(3)计算平均处理效应。在完成处理组与对照组的匹配后,采用处理变量的平均处理效果ATT值(Average treatment effect on the treated)估计研发活动对企业创新绩效的影响,公式(2)是ATT的计算公式,其中,Y1i和Y0i分别代表处理组与对照组的潜在结果。

ATT=E[Y1i-Y0i|Di=1]=

E{E[Y1i-Y0i|Di=1,p(Xi)]}

=E{E[Y1i|Di=1,p(Xi)|]-

E[Y0i|Di=0,p(Xi)]|Di=1

(2)

2.2 数据说明

2.2.1 变量设计

倾向得分匹配法使用的变量主要有3种:处理变量、结果变量和协变量。其中,协变量为代表样本特征的变量,用于匹配,处理变量和结果变量是重点考察因果关系的变量。

(1)结果变量——本文以企业创新绩效为结果变量。从广义角度,企业创新绩效是指从创意产生到新产品被创造出过程中取得的成就[29]。在测度企业创新绩效的实证研究中多采用企业专利数量或新产品销售收入占比衡量。其中,Acs&Audretsch[30]提出使用企业专利产出测度企业创新绩效,认为专利是企业新技术、新工艺和新产品的最好体现。但是在随后研究中,部分学者对此持反对意见。如张玉臣和吕宪鹏[29]指出一些企业未必选择专利申请,且专利从申请到受理,再到形成实际产出要花费大量时间,故而认为专利难以反映企业创新绩效。使用新产品销售收入占比衡量企业创新绩效最早由Hitt[31]等提出,相比采用专利进行衡量,新产品是企业研发创新的综合成果且获得了销售收入,表明新产品实现了市场价值,直接反映了企业新产品的竞争力[29]。随后,陈劲[32]、周开国[24]、刘志强[33]等的研究均延用了该指标。综合而言,本文认为新产品销售收入占比直接将企业创新活动与市场成功相联系,反映了企业创新活动的经济效益,是体现企业创新绩效的合适变量。因此,本文延用Hitt等[31]的研究,采用企业新产品销售收入占比衡量企业创新绩效。

(2)处理变量——选择自主研发、合作研发和双重研发作为处理变量,选用企业内部研发支出反映企业自主研发,这与白俊红[34]等、傅晓霞[35]等的研究相一致;选用企业与外部签订的研发活动支出反映企业合作研发;若企业同时进行自主研发和合作研发,则定义为双重研发。

(3)协变量。本文尽可能控制所有影响匹配效果的变量。根据以往研究,分别选取以下变量作为协变量:①企业特质变量,包括所属行业、城市、企业所有制、企业年龄和企业规模变量。其中,企业所有制的衡量借鉴周开国等[24]的研究,以国有股东控股是否超过50%作为区分;②高管性别,若企业高管为女性,赋值为“1”,否则,赋值为“0”;③高管经验,以高管在该行业的工作年限衡量高管经验;④企业销售额,以企业2011年的销售额衡量;⑤出口产品销售份额,以企业直接出口和间接出口额占销售额的比例衡量[36];⑥企业成长性,参考单春霞等[20]的研究,以企业销售收入增长率衡量企业成长性,使用2009-2011年的平均增长率衡量;⑦竞争程度,以竞争对企业是否形成障碍来衡量,根据问卷问题进行打分,其中,没有障碍为0分,轻微障碍为1分,适度障碍为2分,主要障碍为3分,严重障碍为4分;⑧融资约束,用来衡量企业面临的融资约束情况,如果该企业没有任何透支限额[37]或者该企业没有获得银行贷款或者银行授信[38],则该指标取 “1”,反之取“0”;⑨创新能力,参考周开国等[24]的研究,以企业员工平均受教育年限衡量。表1是各变量定义及在调查问卷中对应的问题编号。

表1 变量定义

2.2.2 数据来源与样本选取

本文数据来源于世界银行对中国企业的问卷调查。2011年12月-2013年2月世界银行采用分层抽样方法,调查了中国2 848家企业,问卷中的主要数据为样本企业2011年底的截面数据。在此基础上,对原始数据进行了筛选,步骤如下:首先,剔除研究变量中回答“不知道”以及存在缺失值的样本,剩余样本2 212份;其次,根据问卷问题A4,剔除研究样本中的非制造业企业,剩余样本1 377份。本文共获取1 377家制造业企业样本。

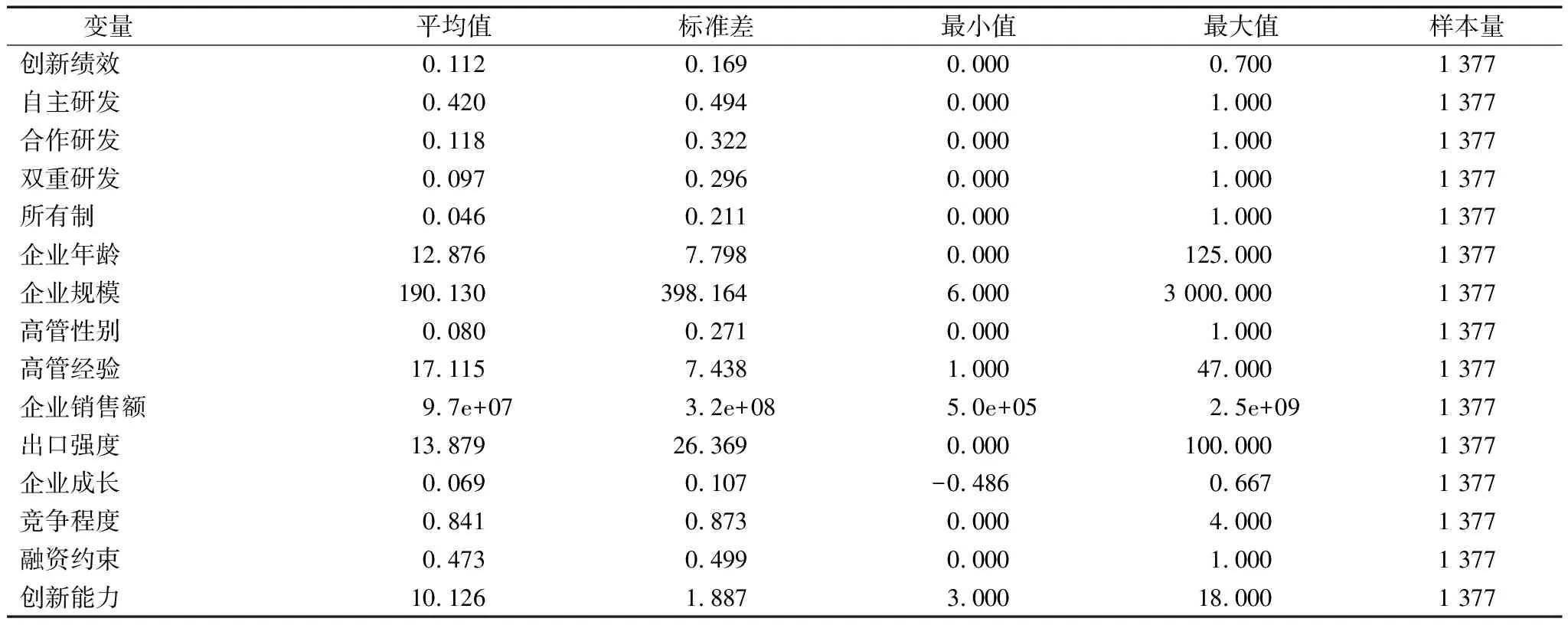

2.2.3 描述性统计

表2是各变量描述性统计,结果显示:企业创新绩效最大值为70%,平均值为11.2%,表明大部分企业创新绩效偏低;42%的样本企业开展了自主研发,11.8%的企业开展了合作研发,9.7%的企业同时开展了两种研发;在样本企业中,仅有4.6%的企业为国有企业;考察样本企业年龄变量,有成立尚不足一年的企业,也有已经成立125年的企业;就企业规模而言,研究样本涵盖了各种规模企业,其中,规模最小的企业仅有6名雇员,属于微型企业,而规模最大的企业有3 000名雇员,属于大型企业;高管性别变量显示有8%的样本企业高管为女性;高管经验变量显示最长的高管有47年从业经验;对样本企业销售额的统计显示,最低销售额为50万元,最高销售额为25亿元;样本企业的产品出口比率为0~100%,平均出口强度为13.879%;用平均销售增长率考察企业成长性,样本企业平均销售增长率为6.9%,表明大部分企业的销售增长率为正值;采用问卷打分方法衡量企业竞争程度,统计显示,样本企业的平均竞争程度为0.841,表明大部分企业面临的竞争障碍较小;融资约束变量显示有近一半企业存在融资约束问题;创新能力变量显示大部分企业员工都拥有中学及以上教育水平。

表2 变量描述性统计结果

注:对连续变量在1%和99%水平上进行缩尾

2.3 模型建构

构建如图1所示的概念模型。为探究研发模式与企业创新绩效的关系,将企业研发模式分为自主研发、合作研发和双重研发3种,先从总体上探究3种模式对创新绩效的作用效果,分别得出3种模式的处理效果ATT值。随后,将样本企业按照企业规模、成长性和融资约束特征分组,分别探究在不同分组中,3种研发模式对企业创新绩效的作用效果。

分析步骤如下:第一步,根据是否进行研发,将样本分为处理组与对照组;第二步,根据选取的协变量集,运用Logit模型为每个样本进行倾向得分估计;第三步,使用3种匹配方法进行倾向得分匹配,根据匹配结果重新获得对照组,重组样本,检查样本是否满足平衡性假设;第四步,根据匹配后的重组样本估计研发活动对企业创新绩效的影响效果。

图1 概念模型

3 实证检验

3.1 倾向得分估计

首先采用Logit模型进行倾向得分估计,通过Logit回归,分析哪些变量会对企业研发活动产生显著影响。Logit回归结果见表3,其中,第2列以自主研发作为处理变量,第3列、第4列分别以合作研发和双重研发作为处理变量。

表3 Logit回归结果

注:括号内为t检验值,其中*、**、***分别代表在10%、5%和1%的显著性水平。下同

研究结果显示:①企业所有制、高管性别和竞争程度对企业3种模式的研发活动均没有显著影响;②企业年龄会显著抑制企业开展自主研发,表明处于成长阶段的企业比较注重自主研发投入,而创立时间较长、成熟度较高的企业则比较忽视开展自主研发。企业年龄对企业合作创新和双重创新都没有显著影响,说明企业是否开展合作研发与企业年龄关联不大;③企业规模和融资约束对3种模式的研发活动都有显著正向影响,这一方面说明规模较大的企业更倾向于开展研发活动,另一方面说明融资约束并没有成为影响企业研发倾向的障碍。原因是融资约束对企业研发活动的负向影响主要表现在降低企业研发资金投入,而对企业开展研发活动的倾向没有形成障碍,相反,融资约束刺激了企业开展研发活动的倾向,这是因为企业期望通过研发带来的新产品产值收入缓解企业融资约束,以为企业注入新活力;④企业创新能力、企业成长性和高管经验均显著促进了企业开展自主研发活动,但对企业合作研发没有显著影响,表明创新能力强、成长性高以及高管经验丰富的企业,其自主研发的意愿更强。这是因为,一方面该类企业对自主创新成功的信心较强;另一方面,企业依靠自身便可实施创新,而合作研发存在资源共享以及企业信息泄露风险。两方面原因导致企业更愿意进行自主研发。

3.2 研发活动平均处理效应

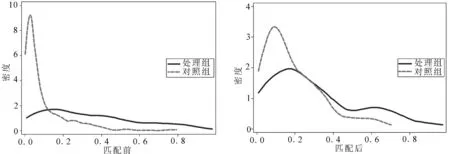

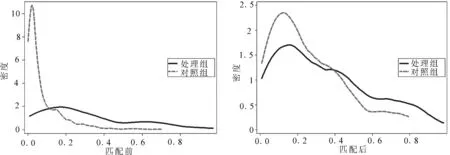

在进行倾向得分匹配前,首先进行平衡性检验,表4是各变量匹配前后的平衡性检验结果。可以看出,在匹配完成后,处理组和对照组除了在企业年龄与成长性方面存在偏差外,其它变量都不存在显著性差异,说明本文匹配结果比较理想。图2-图4展示了基于最近邻匹配的匹配前后处理组和对照组的核密度,很明显,两组核密度函数在匹配前有显著不同,此时如果直接使用对照组中的所有样本数据与处理组进行比较,结果会有较大偏差。匹配后,两组核密度函数更接近,表明匹配后两组变量特性更相似。此时,可以根据倾向得分值,从对照组中选择样本与处理组样本进行匹配。此外,使用半径匹配和核匹配来匹配两组样本,得出的结果相似。

表4 匹配前后数据平衡性检验结果(基于最近邻匹配)

图2 匹配前后处理组和对照组核密度对比(以自主研发为处理变量)

图3 匹配前后处理组和对照组核密度对比(以合作研发为处理变量)

图4 匹配前后处理组和对照组核密度对比(以双重研发为处理变量)

表5展示了研发活动对企业创新绩效的平均处理效果,从总体上看,无论是基于哪种匹配方式,企业研发活动都显著促进了创新绩效提高。进一步探究不同研发模式对企业创新绩效的激励效果,3种匹配方法结果均表明企业进行双重研发的激励效果最好,单独进行合作研发的激励效果次之,单独进行自主研发的激励效果最弱,假设H1得到验证。

3.3 不同异质性企业研发活动的平均处理效应

全样本研究结果证实了研发对企业创新绩效的激励效果,在此基础上,进一步分析异质性企业样本中是否普遍存在激励效果,深入探讨不同研发模式对异质性企业创新绩效作用的差异。表6展示了不同异质性企业的平均处理效应,第2列和第3列对不同规模企业样本进行了验证。根据中国2011年颁布的《中小企业划型标准规定》以及样本企业拥有的制造业行业特征,按照微型、小型、中型和大型对样本企业进行分组,其中,将雇员人数少于20人的企业划分为微型企业,雇员人数在20~100人的企业划分为小型企业,雇员人数介于100~1000人的企业划分为中型企业,其余企业划分为大型企业。进行检验时,将样本企业分为两组,分别为小微企业样本和大中企业样本。对比3种研发模式在两组样本中的作用效果,结果显示:自主研发对两组企业创新绩效都有显著激励作用,作用程度在两组企业中无明显区别;合作研发和双重研发对小微企业创新绩效的激励效果强于对大中企业的激励效果。研发活动作为一种特殊的经济活动,需要大量人力、物力和资金投入,对于小微企业而言,仅依靠自身资源开展研发活动难免存在资源匮乏问题,而与其他主体开展合作研发既解决了企业资源不足的问题,又为企业带来了创新活力,故而能够有效激励企业创新绩效提高。对于大中型企业,合作研发给企业带来的资源相对企业自身资源来说微不足道,其对创新的激励效果也较弱,假设H2a得到验证。

表5 平均处理效应估计结果

表6 异质性企业平均处理效应

表6的第4列和第5列对不同成长性企业样本进行验证,首先计算各样本企业成长性,然后对其取中位数,将高于中位数的企业样本归类为高成长性企业,其余归为低成长性企业。分组检验结果显示,自主研发对不同成长性企业的创新绩效均有显著激励作用;合作研发和双重研发对低成长性企业创新绩效有显著激励作用,而对高成长性企业激励作用不显著。进一步对比3种研发模式的作用效果,结果显示,对于低成长性企业,合作研发促进企业创新绩效的作用效果最显著,双重研发次之,自主研发的作用效果最弱;对于高成长性企业,自主研发显著促进企业创新绩效提升,合作研发和双重研发对企业创新绩效没有显著作用。高成长性企业多处于生命周期的引入期和成长期,企业成长潜力大,创新意识和创新需求较强,在合作研发中往往处于被引导地位,开展合作研发需要共享企业创新资源,因此不能显著促进企业创新绩效提高。与之相反,低成长性企业多处于生命周期的成熟期和衰退期,企业产品成熟,内部自主研发减少,而与其他主体合作研发能为企业带来新知识,刺激企业创新绩效提高。因此,假设H2b得到验证。

表6的第6列和第7列对不同融资约束情况的企业样本进行验证,将样本企业分为有融资约束组和无融资约束组,如果样本企业没有任何透支限额,或者没有得到银行贷款或授信,则认为该企业存在融资约束。两组样本的对比结果显示,相比有融资约束的企业样本,研发活动对无融资约束企业创新绩效的激励效果更强,表明融资约束的确是阻碍企业创新的因素之一。进一步研究显示,在有融资约束的企业样本组中,相比只进行自主研发或合作研发,进行双重研发对企业创新的激励效果最差;与之相反,在无融资约束的企业样本组中,双重研发对企业创新的激励效果最强。这是因为相比开展单一形式的研发活动,同时进行自主研发和合作研发的双重研发模式会占用企业更多资源,这对于有融资约束的企业会导致资源分散化,无法将资源集中用于创新,故而阻碍了企业创新绩效提高,假设H2c得到验证。

4 研究结论与启示

4.1 研究结论

本文使用世界银行对中国制造业企业的调查数据,通过倾向得分匹配方法研究企业研发模式选择与创新绩效的作用关系及其在异质性企业样本中的差异情况,研究结论如下:

(1)基于全样本的研究结果表明:企业研发活动显著促进创新绩效提高,其中,双重研发的激励效果最显著,单独进行合作研发的激励效果次之,单独进行自主研发的激励效果最弱。企业在资源充分的情况下,可以考虑采用双重研发模式,既充分利用企业自身的内部资源,又能够实现与外部主体的协同作用。

(2)不同规模企业样本的研究表明:对于小微企业,合作研发能够有效激励企业创新绩效提高;而对于大中型企业,合作研发带给企业的资源微不足道,其对创新绩效的激励效果也较弱。企业在判断是否与其他主体开展合作研发时,应结合自身规模特征和资源情况作出选择。

(3)不同成长性企业样本的研究表明:对于处于引入期和成长期的高成长性企业,开展自主研发对其创新绩效的激励效果最强;对于处于成熟期和衰退期的低成长性企业,合作研发是企业提高创新绩效的最佳选择。企业应根据自身成长性特征,选择能有效激励创新绩效的研发模式。

(4)不同融资约束情况的企业样本研究表明:在无融资约束的企业样本组中,双重研发模式对企业创新的激励效果最强;在有融资约束的企业样本组中,双重研发的激励效果最弱;同时进行自主研发和合作研发的双重研发模式会占用企业较多资源,企业在资源受限的情况下,应谨慎选择双重研发模式开展研发活动。

4.2 研究启示

本研究在证实不同模式研发活动对企业创新绩效激励效果的基础上,发现了企业异质性对于研发模式选择的重要意义。研究显示:对高成长性企业,自主研发对企业创新绩效的激励效果最强;对低成长性企业和小微企业,合作研发的激励效果更强;对无融资约束的企业,双重研发模式的激励效果最强;对有融资约束的企业,双重研发的激励效果最弱。本文研究为制造业企业研发模式选择提供了重要依据。研究证实,制造业企业创新绩效提升与其采取的研发模式显著相关,因此,要提升制造业企业创新绩效,除了加大研发投入,还必须选择合适的研发模式。同时,企业能够获得的资源是有限的,在充分认识研发模式选择与企业创新绩效提升关系的基础上,应结合自身规模、成长性、融资约束等特征选择合适的研发模式,而提高资源利用率是企业实现创新绩效产出的必然选择与重要举措。