实施体育“1+3”课改对学生体质的影响——以广西机电职业技术学院为例

卓 倪,付 瑶

实施体育“1+3”课改对学生体质的影响——以广西机电职业技术学院为例

卓 倪,付 瑶

广西机电职业技术学院人文系,广西 南宁,530007。

本文通过文献资料法、实验法、数理统计法等研究方法,从提高在校大学生体质健康为出发点,实施体育“1+3”课程模式改革,为高职院校体育课程改革提供实践数据参考,以我校2015级和2016级学生为实验对象,通过多项手段在课堂内外进行为期2年的运动干预,结果表明:24个月后,实验组在体质测试总成绩平均分、身体形态指标、身体机能指标、身体素质指标与对照组都存在显著差异(P<0.05),而引体向上/仰卧起坐不存在显著性差异(P>0.05),通过实验研究为今后提高学生体质发展起到了良好的借鉴作用。

体育“1+3”课程模式;体质健康;教学改革

依托高职院校体育教学的改革平台,以学生身心健康为导入点,针对当前大学生体质水平下降、亚健康状况不容乐观的现实,根据教育部印发的《高等学校体育工作基本标准》《全国高等学校体育课程指导纲要》等文件精神及要求,将体育课时增加至108学时,课程模式调整为“1+3”,即“1学期的基础课+3学期的专项课”,在“1+3”模式中优化课程结构,将“1学期1选制”和“双自主选课模式”贯穿其中,从而引入“职业性体能练习”和“课外APP跑步软件考评模式”等手段相结合,以此来激发学生学习兴趣,满足个性需求。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以广西机电职业技术学院2015级、2016级学生为实验对象,从两个年级的学生中抽取1000名(男生552名、女生448名)体测总成绩平均分无显著差异(P>0.05)的学生为样本数据,其中传统授课2015级(对照组)的学生人数为500人,实施“1+3”课程改革2016级(实验组)的学生人数为500人。已排除身体残疾和慢性病等特殊情况测试不了的学生。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法 在中国知网查阅近3年以来有关“体育教学改革”“职业性体能和技能”“学生体质健康”等相关的文献资料,为研究奠定理论基础。

1.2.2 访谈法 同广西交通职业技术学院、广西国际商务职业技术学院等兄弟院校进行交流学习,听取他们针对体育教学改革方面的意见和建议。

1.2.3 数理统计法 使用统计软件,在计算机上对数据进行常规处理,然后进行单因素方差样本检验,结果以平均数±标准差表示。

1.2.4 实验法 (1)实验目的 在体育教学改革过程中通过多项的干预手段,探讨这种体育“1+3”课程改革模式对大学生体质健康的各项影响因素。(2)实验对象 2015级、2016级学生为实验对象,从两个年级的学生中抽取1000名作为样本数据。(3)实验时间 两个时间段:2015级在2015年秋季学期至2017年秋季学期实施传统教学;2016级在2016年秋季学期至2018年秋季学期实施“1+3”课程阶段性改革。(4)实验内容 通过《国家学生体质健康测试标准》的要求,统计学生体质测试总成绩等级分布情况、身体形态、机能和素质等8项指标数据。(5)实验指标 选取了50m跑、坐位体前屈、1000m跑(男)/800m跑(女)、体质测试总成绩等级分布情况等8项指标数据。(6)实验过程 ①实验前测,每学年秋季学期10月份对2015级和2016级8000多名学生进行体质测试,然后再抽取两个年级各500人体测总成绩平均分无显著差异(P>0.05)的学生为样本数据。②实验后测,经过2年的课程教学后,统计体质健康总分的等级对比数据分布情况(如表1);统计学生身体形态、机能和素质等8项指标数据是否存在显著性差异(如表2)所示。

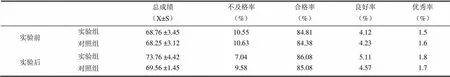

表1 实验干预前后实验组和对照组体质健康测试总分的等级对比数据分布情况

从表1可以看到,经过2学年的课程教学后,实验组成绩显著提高,主要表现于实验后实验组不及格率降低,合格率和良好率的比例明显提高,实验前实验组合格以上为84.81%,实验后实验组的合格以上为86.08%,其中良好率和优秀率分别提高了0.9和0.3个百分点。

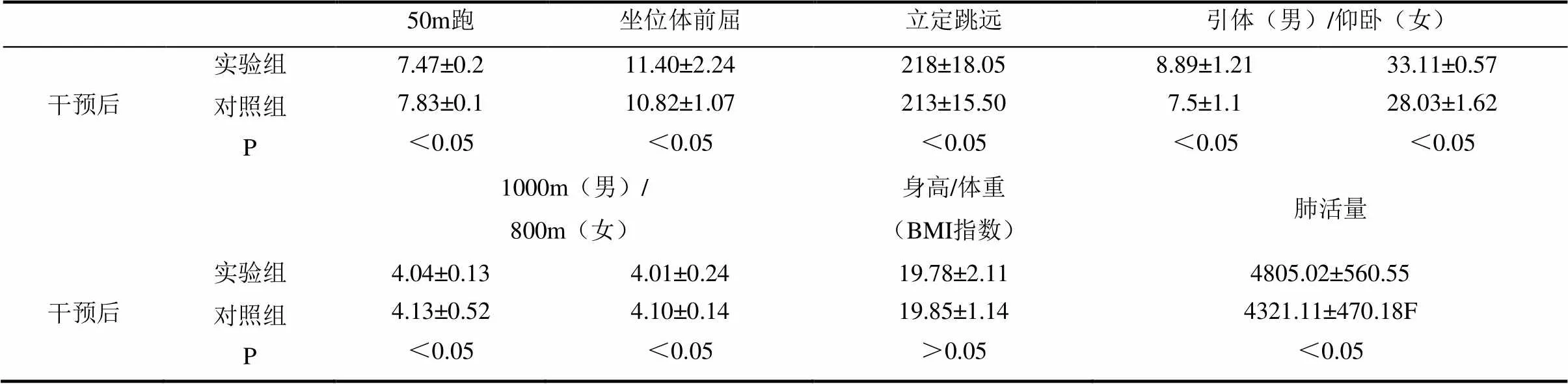

表2 实验前后两个组7项测试指标单因素方差分析

由此可见,实验组的学生下肢耐力素质、爆发力、柔韧性、上肢力量、有氧代谢等相关的各项指标数据明显优于对照组的学生,并存在显著性差异。而对于BMI指数与对照组不存在显著性差异。其主要原因是实施体育“1+3”课改优化了课程结构,由原来的48学时增加到108学时2年制体育课,同时也引入了“职业性体能”的训练课程,针对不同专业对应的岗位需求设计不同的身体素质练习。并将考核模式进行改革,更注重过程性考核,引入“课外APP跑步软件”建立“课内外一体化”考评模式。

2 实施体育“1+3”课程改革模式的措施

2.1 优化课程结构,满足学生需求

第1至4学期开设体育必修课,体育总课时由原来的传统模式48课时增至108课时。其中,第1学期为基础体育课,开设12周;第2至4学期为专项体育课,每学期开设14周。专项体育课开设8-9门普及率较高的专项课程,由学生在学期末登录学院“网络平台”进行课程选择,采取双自主的方式选择任课教师和运动项目,然后分项开展教学,从而能够更好的满足学生的个性化需求。

2.2 “双自主”选课模式激发学习兴趣,满足个性需求

“双自主”模式即:学生可在校园网教务平台自主选择学习内容、授课教师,打破原有的院别、班级建制。

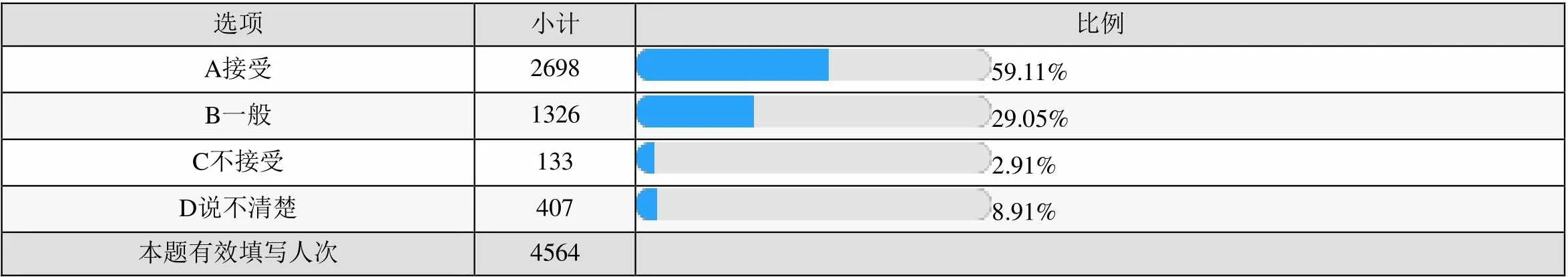

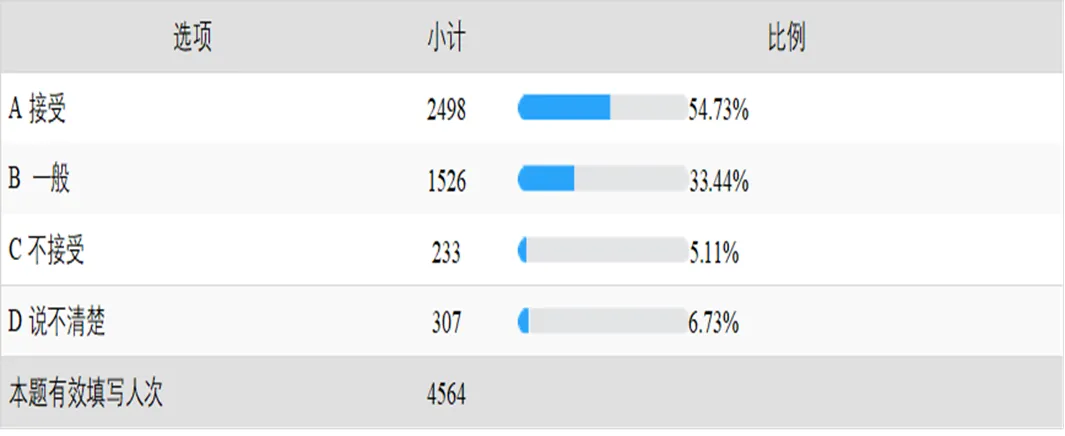

调查结果(如图1)所示,有88.16%的学生接受体育专项课选课模式,因此“双自主”模式即满足学生个人身体素质和兴趣爱好的个性需求,又能够最大限度的激发学习热情,从根本上扭转高校体育的厌学情绪。

您认为每个学期专项课实行“双自主”选课模式是否接受?[单选题]

选项小计比例 A接受269859.11% B一般132629.05% C不接受1332.91% D说不清楚4078.91% 本题有效填写人次4564

2.3 引入“职业性体能”优化体育课程设置

在教学大纲中增加了“职业性体能”相关的练习内容,大学体育课程项目必须根据专业要求进行拓展,并把拓展的项目形成系列,进行组合,逐一地教给学生,形成一专多能的职业体能,应对生活、工作环境的变化。

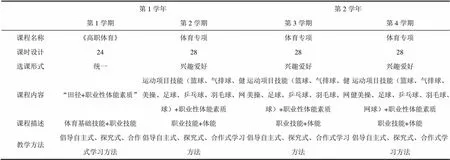

职业性体能中涉及的身体素质之多,所以在体育各专项中,均把该素质融合在体育课程中。我校在实施体育“1+3”课程改革后插入实施了职业性体能如下模式(如表3所示):即第1个学期以“基础体育课+职业性体能素质”为体育普修,第2、3、4学期围绕职业性体能设置身体素质内容,如力量、速度、耐力、柔韧等身体基本素质练习;着眼于学生未来的发展,兼顾学生个体的差异和未来职业发展的需要来选择体育课程内容;采用多种教学方法实现高职职业性体育课程目标,倡导自主式、探究式、合作式学习方法。

表3 广西机电职院职业性体育课程设计情况

2.4 引入“课外APP跑步软件”建立“课内课外一体化”考评模式

改革课程评价:体育课程的评价应该是课内外相结合的形式,注重过程性评价,因此只有课堂教学评价是远远不够的,学生身体素质的增强,运动习惯的养成,还需要有课外锻炼的习惯,将课外的评价纳入到过程性评价中来;我校传统的体育考核评分标准由三部分组成,即技术评定、身体素质、平时成绩等三项指标进行折合计算。其中技评和身体素质考核属于可以量化的数据,一般都在课堂上由老师根据学生的考核情况给予评定。平时成绩根据学生课堂表现和出勤情况予以评定(包括:迟到、早退、旷课等环节),体育课的成绩评定办法中只涉及到课堂以内的评价,对涉及课外体育锻炼情况的评价几乎没有,这也是造成学生体质健康下降的重要性因素之一。因此引入“课外运动APP跑步软件”将进一步完善体育课程评价体系,使学生通过课外体育的锻炼,养成良好的习惯,增强体质、增进健康,促进身体素质继续发展。

2.5 实施“一学期一选制的双自主模式”对学生兴趣爱好的良性影响

所谓的“一学期一选制的双自主模式”指的是,学生根据个人的兴趣爱好,在每一学期授课结束之前提前进行下一个学期的选课,自主选择任课教师和体育项目,所选择的运动项目可以相同也可以不相同,以此类推,直到2年制体育课全部结束为止。在调查各高校实施体育专项课改的过程中发现,只要一旦选择运动项目每个学期都不允许更换,这样对学生的广泛的兴趣爱好培养达不到良好的效果,同时也违背了教育部对高校体育工作的指导思想使学生掌握“1-2”的运动技能。为了调查学生使用情况,运用了问卷星针对2016级4564名学生实施“一学期一选制的双自主模式”的效果进行调查问卷(如图2所示),结果显示有88.17%的学生接受这个制度,11.84%的学生不接受或说不清楚。

18.您认为每个学期专项课实行“一学期一选制的双自主模式”是否接受? [单选题]

——图片引之“问卷星”《高职院校体育课程实施“1+3”模式教学改革的研究与实践》调查问卷情况表

3 结论与建议

(1)2015级和2016级当中所选取的对照组与实验组研究对象在参加2个学年的体育课程教学之后,实验班与对照班学生肺活量、引体向上/仰卧起坐、立定跳远、50m跑、1000m/800m跑等成绩均有明显提高,但实验班男、女生提高的幅度远大于对照班(P<0.05),存在显著性差异。虽然两组学生的BMI指标有所下降,但不存在显著差异。

(2)优化课程结构,实施体育课程模式改革,建立“双自主”选课模式激发学习兴趣,满足个性需求,深受学生好评。

(3)引入“职业性体能”优化体育课程设置,着眼学生未来的发展,兼顾学生个体差异,将职业性体育课程教改实践与学生体质健康测试有机结合,对提高学生体质健康水平具有积极的作用。

(4)引入“课外APP跑步软件”建立“课内外一体化”考评模式,将进一步完善体育课程过程性评价体系,使学生通过体育课程的学习,养成良好的体育锻炼习惯,增强体质、增进健康,促进身体素质发展。

[1] 马振华. 大同大学公共体育课改革现状及其对策分析[J] 山西大同大学学报(自然科学版),2018(04):86~89.

[2] 周 青.贵阳市本科高校校园路跑开展的可行性分析与对策研究[J].贵州师范大学,2017(04).

[3] 张劲松,张树巍. 从“四个回归”看高校体育课程改革的现状与对策研究[J].课题成果,2018(12):12~16.

[4] 蔡 晟. 湘西地区不同BMI等级大学生体质健康状况研究[J].吉首大学,2016(04).

[5] 唐 艺. 湖南省高校独立学院体育课程教学改革的现状调查与思考*[J].广州体育学院学报,2012(01):119~123.

[6] 宋成刚. 重庆工学院体育三自主选课教学现状的调查研究[J].四川体育科技,2008(12):126~128.

[7] 马 芳,丁万春. 运动处方教学在《学生体质健康标准》中的实验研究[J]. 搏击(武术科学),2015(10):93~99.

The Influence of Physical Education “1 + 3” Curriculum Reform on Students' Physique in Our School

ZHUO Ni, FU Yao

Department of humanities, Guangxi Institute of mechanical and electrical technology, Nanning Guangxi, 530007, China.

Based on the research methods of literature, experiment and mathematical statistics, this paper, starting from improving the physical health of college students, implements the reform of physical education "1 + 3" curriculum model, and provides practical data reference for the reform of physical education curriculum in higher vocational colleges. Taking the students of 2015 and 2016 in our school as the experimental objects, it conducts a one-year exercise in and out of the classroom through various means The results showed that after 24 months, there were significant differences (P < 0.05) between the experimental group and the control group in the total score of physical fitness test, body shape index, body function index, physical fitness index, while there was no significant difference (P > 0.05) in the pull-up / sit up. The experimental study played a good reference role in improving the physical development of students in the future.

Physical Education “1+3” course mode; Physical health; Teaching reform

G807.3

A

1007―6891(2020)01―0116―03

10.13932/j.cnki.sctykx.2020.01.26

2019-06-22

2019-08-10

2017年广西职业教育教学改革研究重点课题项目"高职院校体育课程实施“1+3”模式教学改革的研究与实践,基金编号GXG-ZJG2017A028。