基于内部控制审计的信息披露有效性研究

张仪华,陈 军,王 园,马若莉

(集美大学 工商管理学院,福建 厦门 361021)

一、引 言

在对一系列大型上市公司财务报表舞弊案件反思后,政府监管机构和证券交易所意识到只关注财务报表本身的可靠性是远远不够的,必须通过一定的机制来保证财务报表以及公司所披露的数据的可靠性,这种机制被称为通过管理过程有效性体现结果有效性的内部控制体制,进而希望从源头遏制此类事件的再次发生。在资本市场中,公司管理者一般采用公布内部控制自我评价报告来体现内控活动的有效性,因此,基于利益方面的考虑,一些管理者可能隐藏相关信息甚至伪造虚假评价报告。为了使内控信息更加完整和准确,会计师事务所作为独立的第三方发布内部控制审计报告的需求应运而生;与此同时,我国证监会、财务部也颁布了一系列与上市公司内部控制审计相关的规则法案,促进了内部控制审计在我国企业中的快速发展。

2000年以来,我国相继出台了《企业内部控制基本规范》《企业内部控制审计指引》等一系列关于内部控制审计的指引规定,规范内部控制的有效性。但是在这些指引出台之后,企业内部控制活动公布的信息是否就能通过内部控制审计有效进行传递呢?处于信息弱势的投资者和债权人对内部控制审计有很高的期望,希望内部控制审计报告能准确反映出对决策有效的相关信息,但是,内部控制审计所披露的信息是否真实完整?是否真的能有效反映出公司经营的效率效果?发布与没有发布内控审计报告的公司是否有本质区别,或者换句话说,进行了内部控制审计的公司是否就会有更好的经济表现?这些问题的答案都是不确定的。当前,我国关于内部控制审计有效性验证的研究相对较匮乏,本文以内部控制目标为出发点,选择2013年至2015年内控审计报告公布为标准无保留意见的公司与没有公布内控审计报告的公司作为样本,从资产安全、经营效率效果以及内部控制的总目标实现程度三个方面进行对比分析和建模研究,验证企业进行内部控制审计的作用,希望能进一步提高市场对内部控制审计报告的信任度,降低企业和市场间信息的不对称性。

二、文献回顾及述评

进入21世纪后,美国安然公司、世通公司的财务报表造假引发了全世界监管机构、整个资本市场的思考;紧随其后,美国通讯公司、默克公司等大型上市公司也被报道出不同程度的财务报表欺诈丑闻,严重的打击了投资者的信心。2000年以后,我国上市公司的财务造假案件也频频发生,德隆系资金链断裂,中航油巨额亏损都体现出我国市场信息严重不对称、缺少信息公开以及信息真实度低的情况。2001年以来,中国证监会、上海证券交易所、深证证券交易所、证监局和财政部逐步发布上市公司信息披露和内部控制的相关指引、要求和格式规范性文件,企业内控信息发布从“自愿”进入“强制”阶段。Bronson等(2006)提出,尽管发布内控评价或审计报告增加了企业的法律责任,但自愿披露内部控制报告的公司也能作为内部控制质量高的标准,从而与其他公司进行区分[1]。缪艳娟(2007)提出部分强制执行公布与部分自愿性公布共存的内部控制信息公布制度[2]。陈汉文(2010)认为信息不对称问题能随着企业公布内部控制审计信息而得到缓解[3]。张继勋(2011)指出资本市场对于内部控制信息中不同方面的内容需求不同[4]。王奇杰 (2011) 建立了以博弈论为理论基础,在缺失信息情况下的内控数据公布的信号博弈模型[5]。吴燕(2012)指出上市公司内控审计报告的意见类型虽然有所丰富,整合审计趋势逐年增长,但审计报告内容和结构不够统一等问题仍然普遍存在[6]。吴慧芬(2013)通过对比中美两国有关内部控制审计信息披露的历史法规准则,提出我国应当加强优化内部控制审计体制的建议[7]。王英美(2013)通过对2011年沪深两市企业内控审计报告公布情况的研究,发现存在内控缺陷的企业和强调事项段与保留意见的内控审计报告企业占比均较低,这与我国上市公司的实际现状有所不符,据此推断我国现阶段内部控制审计制度不够完善,对于内部控制缺陷界定不明的情况[8]。郑伟等(2014)以沪市上市公司经验证据为基础,检验得出内部审计质量与控制活动的显著正相关,内部审计质量越高,控制活动有效性就越好[9]。王加灿(2015)采用OLS与分位数回归模型实证研究,发现内部控制审计能促进上市公司年报及时披露,但是存在内部控制非标审计意见、内部控制缺陷以及内控缺陷整改导致年报时滞延长的情况[10]。方红星等(2016)发现内部控制服务的保证程度与内部控制审计收费显著正相关,内部控制质量、事务所整合审计和审计年限与内部控制审计收费显著负相关[11]。

通过文献梳理可以发现,就现阶段而言,国内发布内控审计报告的公司所占比重变得越来越大,由于我国内部审计制度实施较晚,对内控审计有效性的研究大多都是从规范性研究入手,且研究资料相对贫乏;而在实证研究方面的研究,主要是从会计信息质量、可操作性成本等指标来研究内控鉴证报告的效果,采用博弈论、信息传递理论或者是审计信息披露对财务报表质量的影响,从而验证内控审计的有效性。本文从内部控制目标的角度出发,通过对比分析发布标准无保留意见内控鉴证报告与没有发布内部审计报告的两组企业在资产安全性和经营效率效果上的表现情况,以及将内控总目标实现情况作为被解释变量,内控审计得分(发布标准无保留意见内审报告的公司记为1,未发布内审报告得记为0)作为解释变量,建模分析二者间存在的关系,从资产安全性、经营效率效果和内部控制总目标满足程度三个方面验证内部控制审计的有效性。

三、实证研究

(一)实证假设

本文假设内部控制审计报告公布为标准无保留意见的公司比没有公布的公司的内部控制活动效果更好。如果在内控活动目标的实现程度上,两类企业间存在差异,那么则可以判断内部控制审计的有效性差异存在。选取内部控制活动目标中的资产安全和经营效率及效果(包括其中的资产周转率、息税前利润、净资产收益率)作为内部控制子目标进行对比分析验证,以内部控制总目标得分作为内部控制总目标进行回归分析验证。

内部控制审计有效时,公司资产安全性更高,即标准意见的内控审计报告被及时发布的公司,资产安全性也更强,以此为基础,提出假设H1。

假设H1:公布了标准无保留意见的年度内控审计报告的企业,资产安全性更高。

企业的内部控制活动有效时,合理的绩效设定、激励机制以及优秀的人员培训体系能有效的提高公司营业业绩。内部控制活动生效时,能设定合理的岗位安排,最大限度的提高人员的工作效率。在员工入职的时候,能进行完善的入职培训,有效的提高员工的业务能力,增加公司的经营效果。良好的奖励机制是企业内部控制活动中必不可少的一个环节,能引导公司员工与向着共同的目标努力,最终提高的公司的经营效率。由此提出假设H2。

假设H2:公布了标准无保留意见的年度内部控制审计报告的企业,经营效率效果更好。

企业内控成功,代表着内部控制的活动有更好的过程与结果,也表明企业拥有更高的内部控制总目标满足程度。由此提出假设H3。

假设H3:公布了标准无保留意见的年度内部控制审计报告的企业,内部控制总目标满足程度更好。

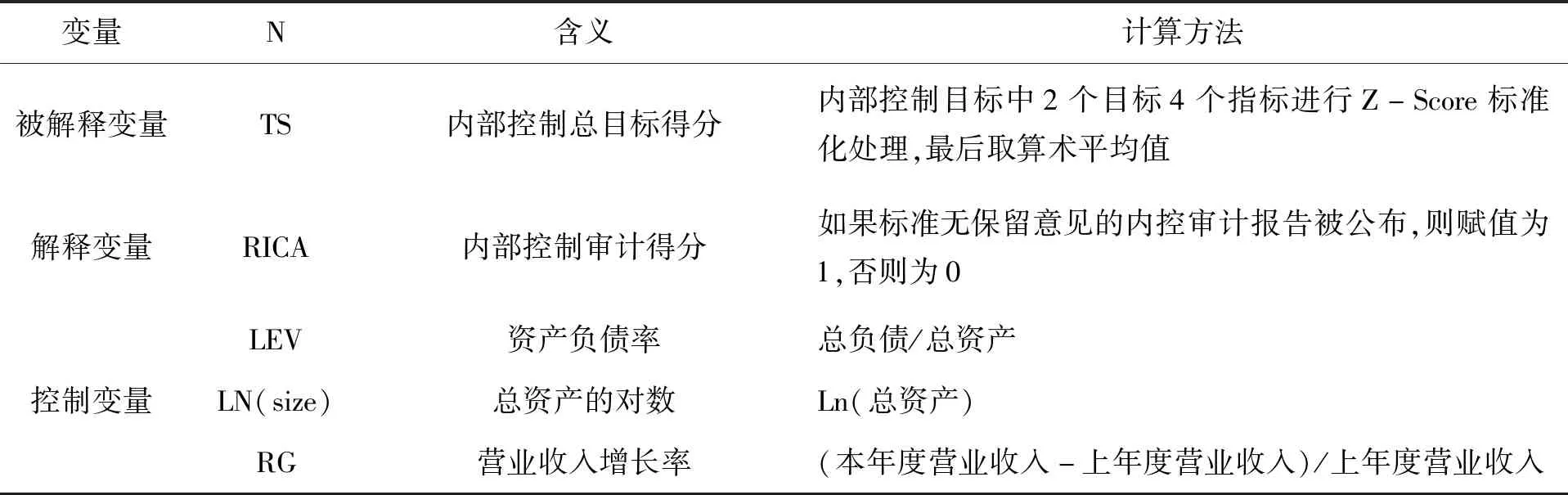

(二)变量设计

1.被解释变量

(1)资产安全性:其他应收款占总资产的比例用以评价企业资产安全。

(2)经营效率与效果:采用资产周转率、息税前利润和净资产收益率体现企业的经营效率效果。

(3)内部控制目标总得分:对资产安全、资产周转率、息税前利润、净资产收益率的标准化处理,在将所得值进行算术平均,得到内部控制目标的总得分。

2.解释变量

解释变量为企业公布与没有公布内控审计报告,赋值公布为“1”,赋值没有公布为“0”。解释与被解释变量的具体定义如表1所示。

表1 解释与被解释变量定义

(三)样本选择

从2013年、2014年、2015年三个年度深市主板上市A股的制造业中进行筛选,剔除ST股与资料不全的样本数据,以及公布非标准无保留意见的内部控制审计报告。

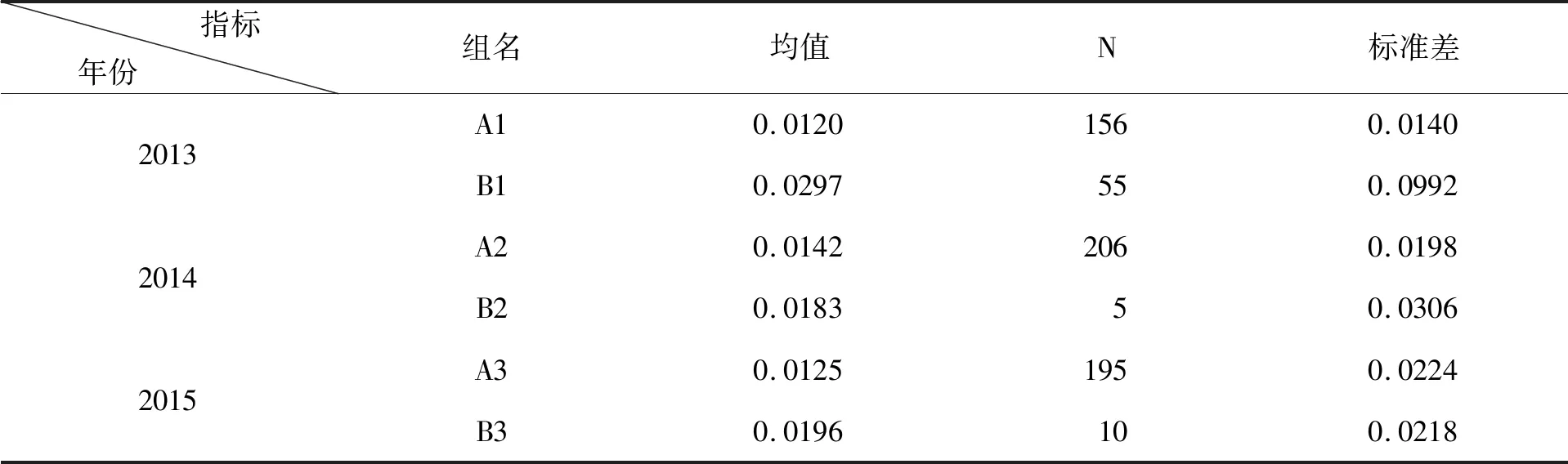

2013年度得到样本211家公司,其中标准无保留意见内审报告被公布的企业为156家,设为A1组,内控审计报告没有被公布的公司为55家企业,设为B1组。

2014年度得到样本211家公司,其中标准无保留意见的内控审计报告被公布的企业为206家,设为A2组,内控审计报告没有被公布的公司为5家企业,设为B2组。

2015年度得到样本205家公司,其中标准无保留意见内控审计报告被公布的企业为195家,设为A3组,内控审计报告没有被公布的企业为10家,设为B3组。

(四)内部控制子目标验证

1.资产安全性

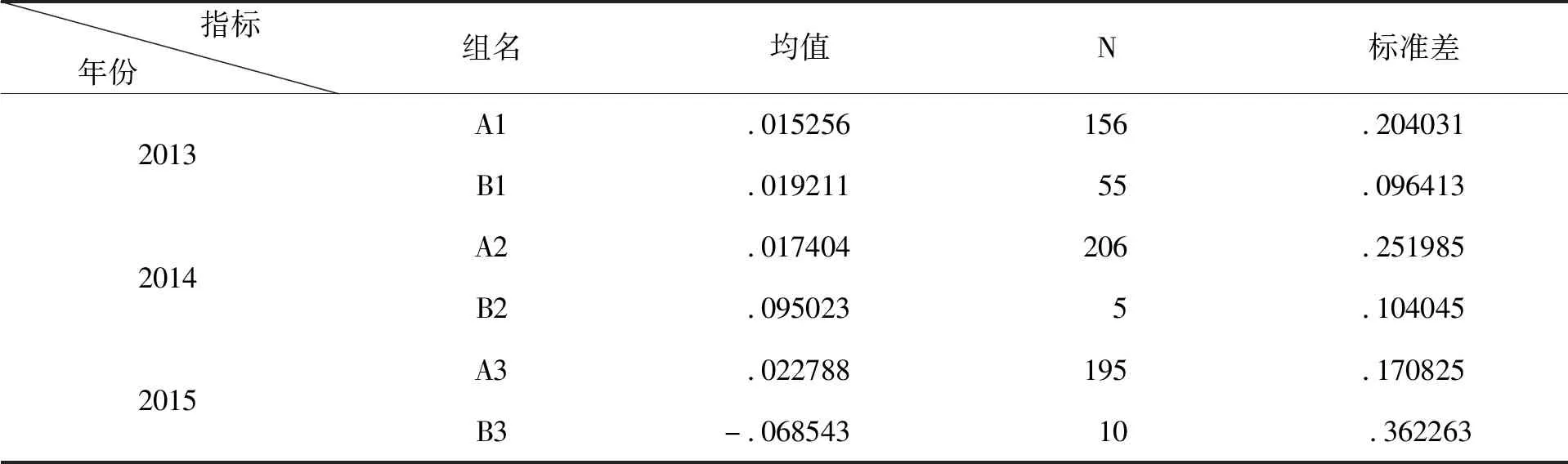

分别对2013、2014、2015年A、B组其他应收款在总资产中所占的比例进行分析,结果如表2所示。

表2 2013—2015年其他应收款比重和标准差结果

从表中数据对比可以看出,2013年度A1组,标准无保留意见内部控制审计报告被公布的企业,资产安全指标的均值为0.0120,标准差为0.01401;B1组,内部控制审计报告没有被公布的企业,均值为0.0297,标准差为0.0992。对比发现,A1组其他应收款/总资产比重较低,同时标准差也更低,说明A1组公司资产安全性比B1组更高。同理,2014年度A2组其他应收款/总资产比重较低,同时标准差也更低,说明A1组公司资产安全性比B2组更高。2015年度A3组资产安全指标均值较低,标准差也较低,说明A1组公司资产安全性比B3组更高。

综合来看,三年中A1、A2、A3组其他应收款/总资产比重均较低,同时标准差也更低,说明A组公司资产安全性比B组更高,验证了假设H1。

2.经营效率效果

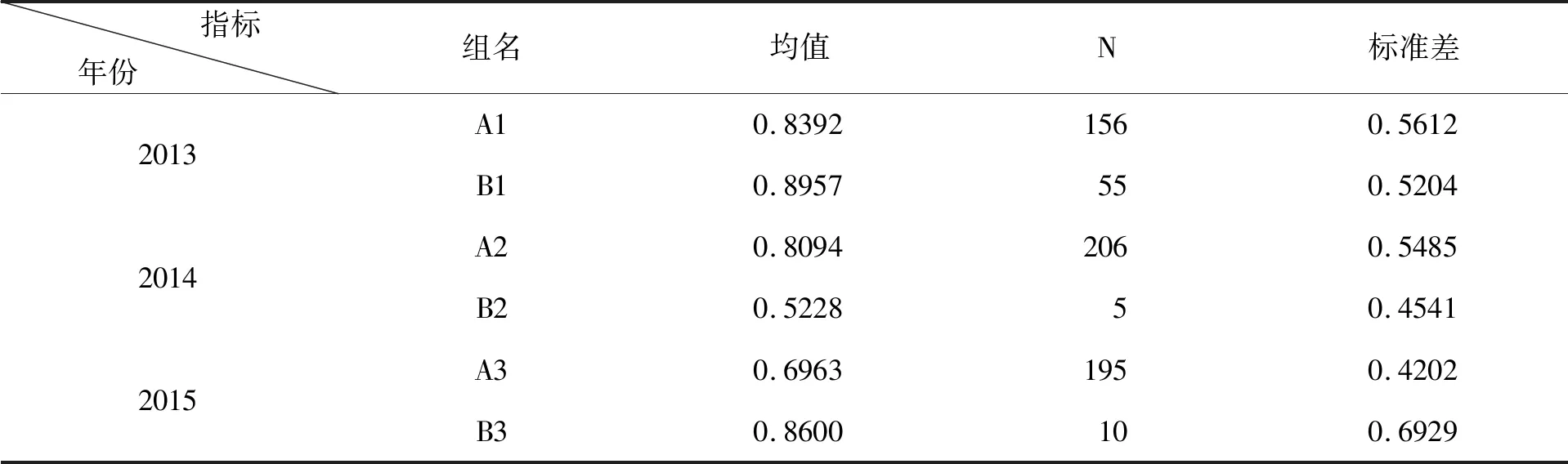

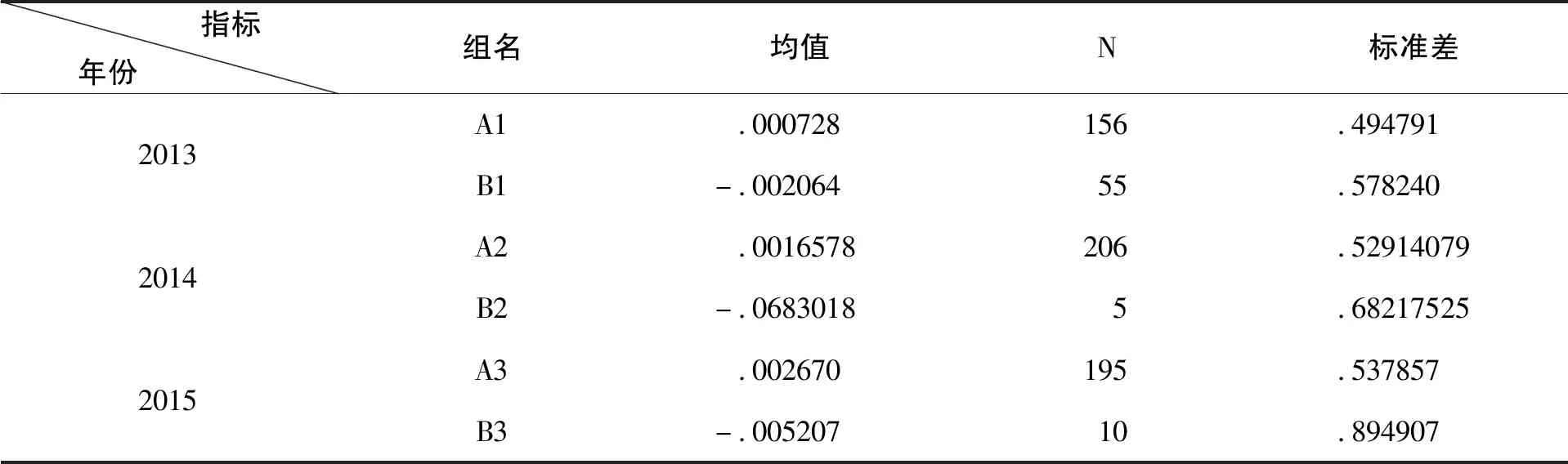

(1)总资产周转率

分别对2013、2014、2015年A、B组总资产周转率进行分析,结果如表3所示。2013年度,A1组与B1组之间总资产周转率均值差异不大,标准差也差异不大。2014年度,A2组的总资产周转率均值大于B2组总资产周转率,标准差略小于B2组的总资产周转率。2015年度,A3组的总资产周转率均值低于B3组的总资产周转率,标准差小于B2组的总资产周转率。

表3 2013—2015年总资产周转率

通过三年两组数据的对比,可以发现A类企业在总资产周转率方面并没有比B类企业表现更好,即从总资产周转率方面无法判断内部控制审计的有效性。

(2)息税前利润

分别对2013、2014、2015年A、B组息税前利润进行分析,结果如表4所示。2013年,A1组的息税前利润均值大于B1组,即使A1组标准差小于B1组,仍可认为在本组数据中,A1组息税前利润的实现程度比B1组好。2014年,A2组的息税前利润均值大于B2组,但是A2组标准差小于B2组,仍可认为在本组数据中,A2组息税前利润的实现程度比B2组好。2015年,A3组的息税前利润均值大于B3组, A3组息税前利润的实现程度比B3组好。

表4 2013—2015年息税前利润标准差结果

从以上三组数据可以看出,A组企业,息税前利润的均值都大于B组企业,尽管A组公司息税前利润的标准差也大于B组公司,但是可以判定,披露了标准无保留意见内控审计报告的公司在息税前利润中表现更好。

(3)净资产收益率

分别对2013、2014、2015年A、B组净资产收益率进行分析,结果如表5所示。2013年,A1组的净资产收益率均值小于B1组,标准差大于B1组。2014年, A2组的净资产收益率均值略小于B2组,标准差大于B2组。2015年,A3组, A3组的净资产收益率均值高于B3组,标准差小于B3组。

表5 2013年度净资产收益率

从以上三组对比分析中,2013、2014年度A组企业净资产收益率均值小于B类公司,标准差大于B组企业,但在2015年,A组企业资产收益率的均值大于B组企业,标准差小于B组企业。因此,从净资产收益率来看,不能反映出披露了标准无保留意见内控审计的公司在净资产收益率的表现会更好。

在判断公司经营效率效果的三个指标中的净资产收益率、资产周转率上,A类公司的表现并没有与其在内部控制审计中的表现相符,因此假设H2并没有得到验证,可能原因是由于样本空间不够大,导致在企业经营效率方面没有能够得到充分验证。

(五)内部控制总目标验证

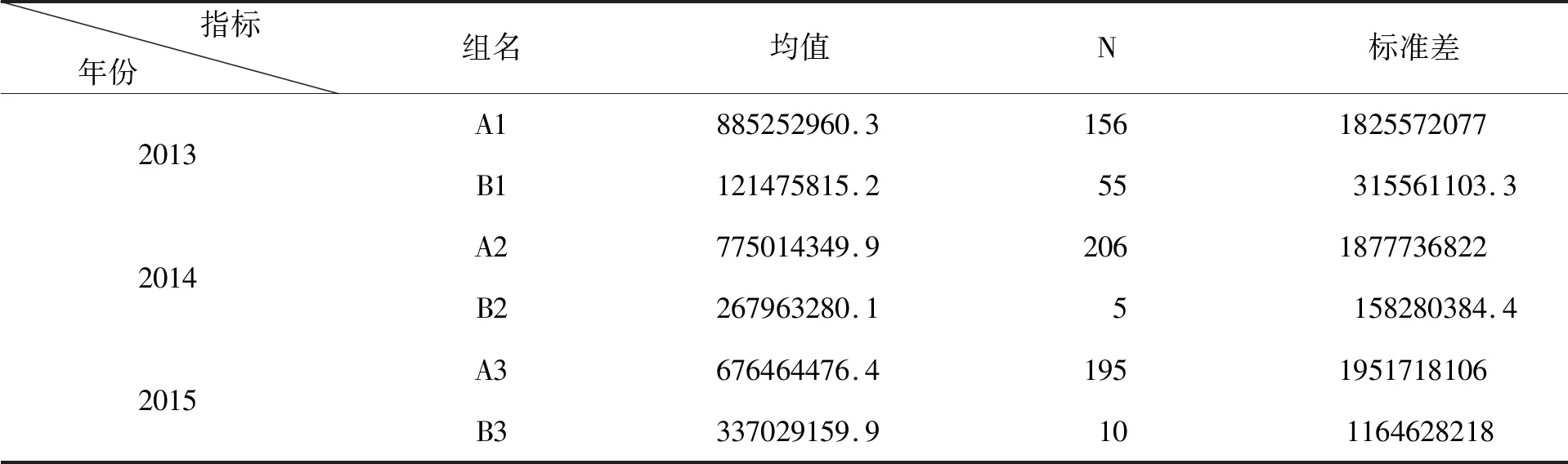

1.内部控制总目标得分

采用无量纲化处理数据,通过算术平均法加总。无量纲化处理数据的作用在于对不同性质单位的数据进行处理之后可以避免不同数值,基数大小不同对于最后同得分的结果的影响,本文采用的方法为Z-score标准化法,把公司的资产安全性、资产周转率、息税前利润、净资产收益率转化为标准化变量后,使得变量值都在同一数量级别中,再进行算术平均值进行加权。

分别对2013、2014、2015年A、B组内部控制总目标得分进行分析,结果如表6所示。2013年,A1组内部控制总目标得分大于B1组,标准差小于B1组。2014年A2组内部控制总目标得分大于B2组,标准差小于B2组。2015年,A3组内部控制总目标得分大于B3组,标准差小于B3组。

表6 2013年度内部控制总目标得分

在三年的数据中,A组企业在内控总得分的均值对比中大于B组,初步证明假设H3,需通过建模进行进一步论证。

2.模型构建

通过均值与标准差,对A组公司和B组公司2013、2014、2015年度的内部控制子目标与内部控制总目标得分进行了对比,设定TS为因变量,RICA为自变量建立回归模型,变量定义如表7所示,有公式1。

TS=α1×RICA+α2×LEV+α3×ln(size)+α4×RG+δ

(1)

表7 变量定义

3.模型描述性分析

在验证过程中,为了增加验证结果的准确性,不需要再对数据进行分组对比,回归模型的数据样本使用2013、2014、2015三个年度的数据集合,共计627个样本,方程中变量的描述性分析如表8所示。

根据SPSS.21描述性统计结果可以得出以下结论:

(1)内部控制总目标得分的均值小于0.001极大值为5.5209,极小值为-2.6086,标准差为0.5520,表明样本企业在内部控制总得分方面的差别很大。

表8 模型变量描述性分析

(2)资产对数的均值22.3799,标准差1.3789,最值分别为25.9096和18.8362,说明样本企业的规模差距非常大。

(3)资产负债率的均值为49.61%,极大值和极小值分别是98.4237%与8.0649%,说明样本公司的运营情况还处于比较安全的水平,但是也有公司负债过多,经营状况不佳。

(4)营业收入增长率的均值为77.94%,超过50%,最值为36307%和-90.69%,说明样本公司的收入增长差异非常大,部分公司营业情况大幅度上升,但是也有公司收入比上年度减少。

(5)内控审计得分的均值是0.89,表明标准无保留意见的内部控制审计报告在大多数企业中被公布了。

4.相关性分析

表9报告了各自变量与因变量内部控制目标总得分间的相关性关系,从表9中可以看出内部审计得分、资产对数和营业收入增长率对内部控制目标总得分都存在一个正向的促进关系,而资产负债率对内部控制目标总得分是一个负向的影响关系,这也说明H3得到验证。

表9 相关系数表(1)a.因变量:内部控制目标总得分。

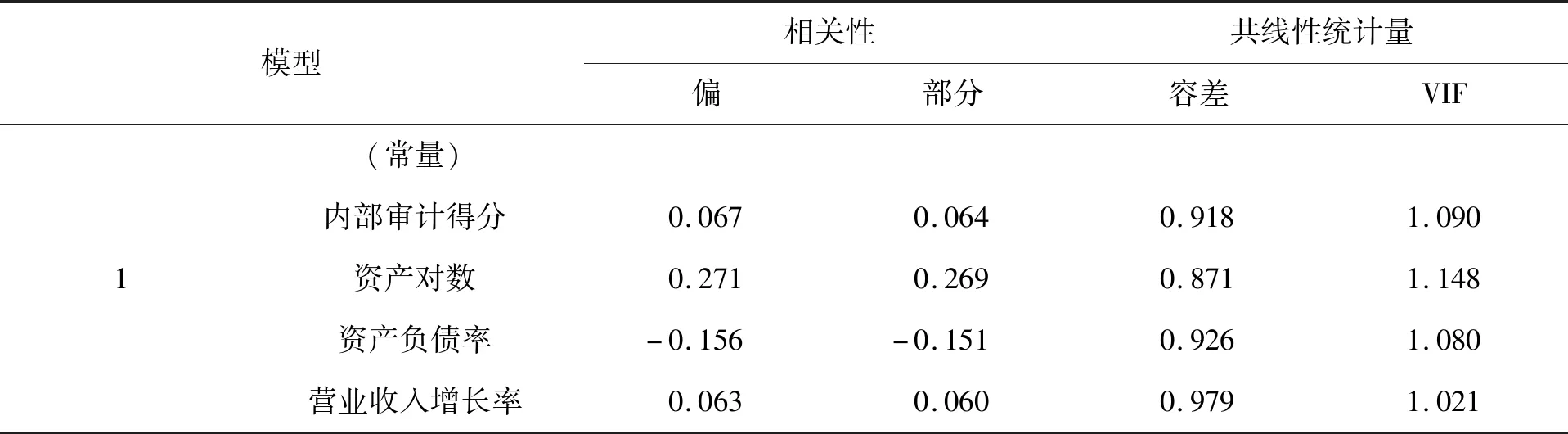

5.模型回归分析

(1)相关检验

在进行后续的回归分析之前,首先对模型作如下的检验:

a.共线性检验:通过表9的共线统计量结果可以知道,方差膨胀因子都小于5,因而可以判定并不存在明显的共线性;

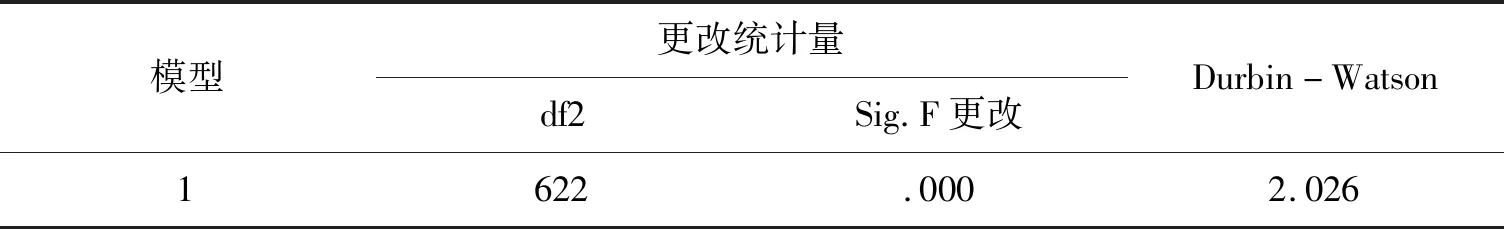

b.DW检验:从表10可以看出模型的DW值为2.026,接近于2,故可以认为不存在残差自相关的情况;

C.异方差检验:从图1的残差分析图得到的点是随机分布在四个象限内,可以判断其没有明显的趋势性,说明不存在异方差性。

表10 模型汇总

图1 残差分析图

(2)回归分析

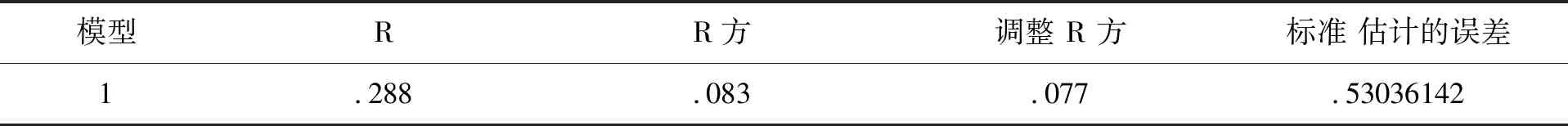

执行分析后,得到的结果如表11所示,其中调整R方为0.077,表示模型中内控审计得分和资产对数等变量对于方程因变量的解释程度只有7.7%。调整R方数值较低的原因在于模型的控制变量选择的不够充分,并忽略了其他一系列财务指标对于内部控制总目标得分的影响,但是若只是为了验证内部控制审计的有效性,该方程仍能解释内部控制审计与内部控制总得分的关系假设。

表11 拟合优度表(2)a.预测变量: (常量),资产负债率,内控审计得分,营业收入增长率,资产对数。

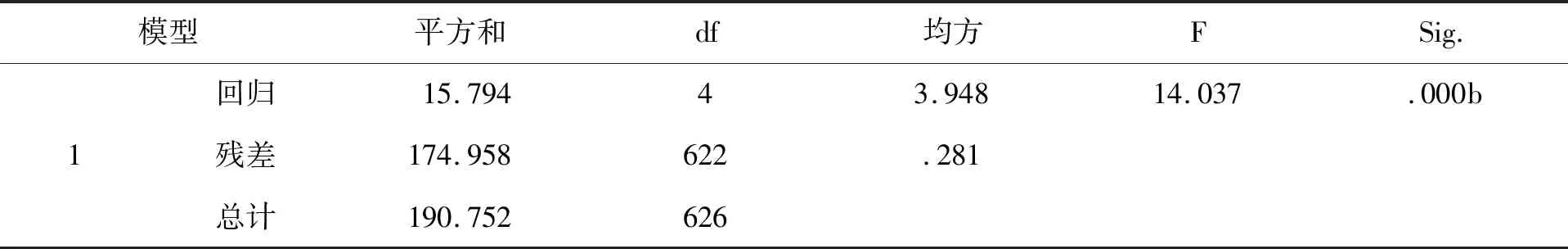

模型的Anova结果如表12所示,回归模型的F统计量是14.037,代表方程整体显著性的指标,F统计量相对应的概率值为0.000,远小于0.001,表示在0.001水平上方程的整体显著性高,也可以理解为内控审计得分和资产对数等变量对于内部控制总目标得分的影响显著性很高。

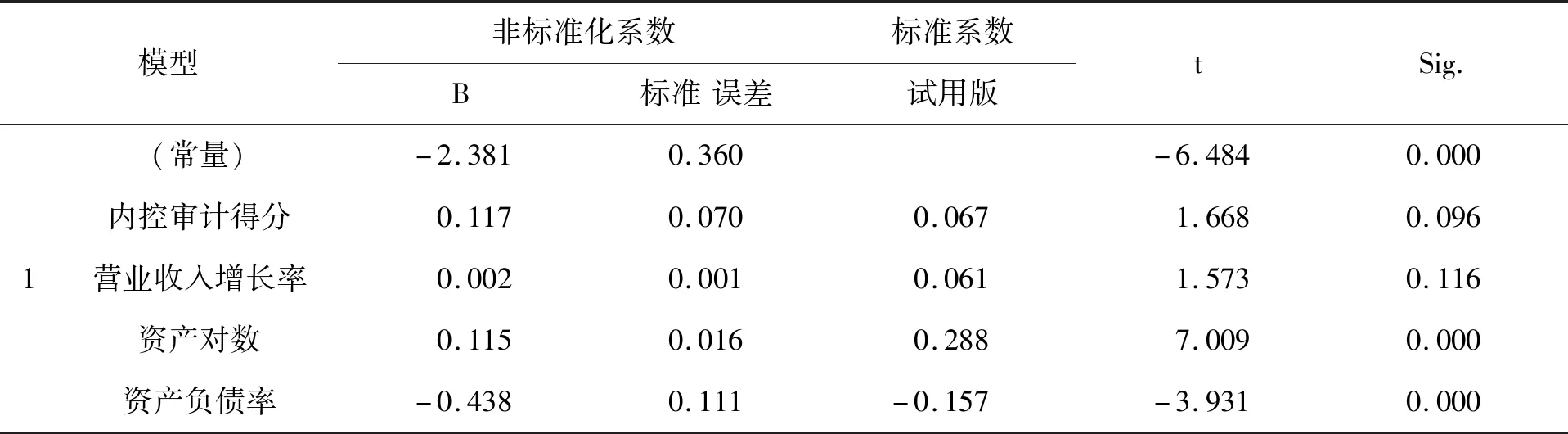

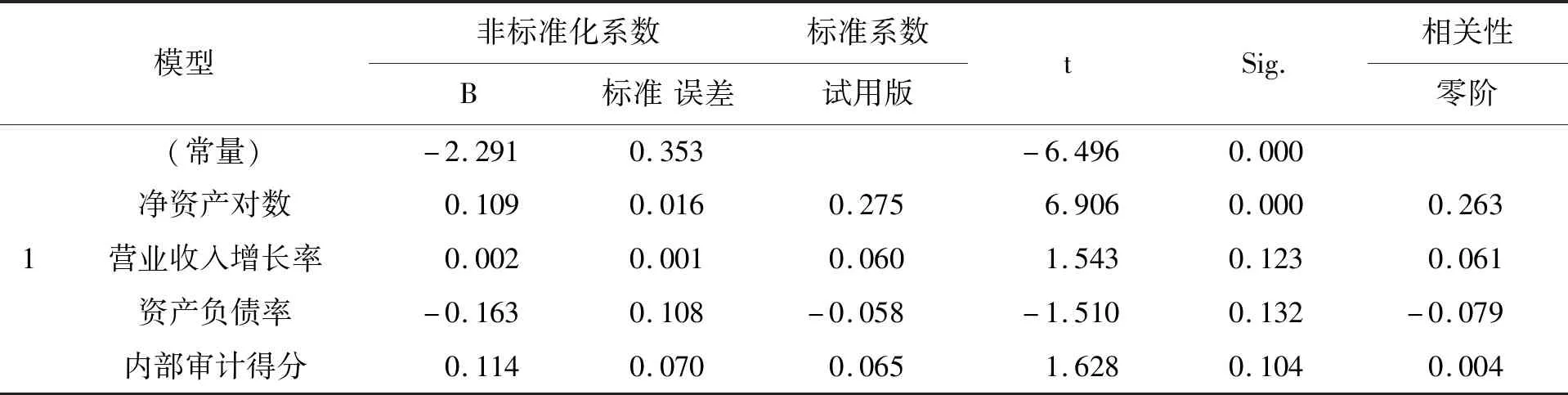

模型的变量显著性检验结果如表13所示。根据显著性检验结果,得出模型方程由公式2所示:

TS=-2.381+0.067RICA+0.06RG+

0.288ln(size)-0.157LEV

(2)

模型方程中,变量RICA系数结果为0.067,说明了RICA与TS成正线性相关,也表明内控审计报告被公布为标准无保留意见企业,内部控制总得分更高,同时,内部控制审计得分对应的显著性水平为0.096,在0.1的水平上是显著的。营业收入增长率的系数为0.061,但是显著性未通过检验。资产对数变量的系数为0.288,在0.01水平上显著,说明规模越大的公司,内部控制的总目标得分可能越高。资产负债率的方程系数是-0.438,说明资产负债率高的企业,在内控总目标得分较低,并且显著性在0.01水平上。

表12 Anova(3)a.因变量:内部控制总目标得分;b.预测变量: (常量),资产负债率,内控审计得分,营业收入增长率,资产对数。

表13 变量显著性检验(4)a.因变量:内部控制总目标得分。

6.稳健性检验

稳健性检验考察的是指标解释能力和评价方法的强壮性,也就是说当改变某些参数时评价方法和指标是否仍然对评价结果保持一致。模型具有稳健性的含义是当某一解释变量发生变动(解释变量发生替换时),被解释变量的实证结果并没有因此改变。本文对公司规模(SIZE)指标进行相应替换,并进行相应逻辑回归,以此来检验模型是否稳健性。

将上文中公司规模指标选取的总资产常用对数替换成净资产常用对数进行回归分析,结果如表14所示,经验证,实证结果并未发生明显变化,表明设立的模型具有稳健性。

表14 改变变量后的显著性检验结果

四、结论与建议

(一)研究结论

本文选取2013、2014、2015年深圳市A股制造业上市的公司样本数据,从内部控制目标的实现程度出发,提出三个假设,假设相比于内控审计报告没有被公布的企业,标准无保留意见内控审计报告的发布会造成企业在资产安全性、经营效率效果的有些指标方面更佳,以及通过这四个子目标Z-score标准化处理之后,由算术平均法求得的内部控制总目标得分,建模分析得出在内部控制总目标的实现程度上也更具优势,以此验证了内部控制审计的有效性,结论如下:

1.企业资产安全性方面。通过资产安全性均值、标准差对比分析发现,三年中,A组企业的资产安全指标都低于B组,公布内部控制审计报告的企业在资产安全方面有更好的表现,即发布了内部控制审计报告的公司,其其他应收款总额占总资产的比例更低,也就可以判定为企业的资产在其他应收款中具有更高的安全性,也可以理解为进行了内部控制审计的公司更注重公司资产结构的安全性。

2.企业经营效果方面。选取资产周转率、息税前利润、净资产收益率作为判断企业经营效率效果的指标,并分别对3个指标进行对比均值、标准差,发现息税前利润的差异趋势与披露标准无保留内控审计报告的趋势相符合,但是在资产周转率、净资产收益率中没有得到相同的验证结果,企业公布内部控制审计报告在资产周转率、净资产收益率方面不一定有更好的表现,但企业会更加注重企业职权架构以及公司经营活动的利润,在一定程度上提高了企业的经营效果。

3.内部控制总目标的实现方面。通过四个指标标准化处理并算术平均,得到了内部控制总目标得分,并依照A、B的分组对于3年内两组公司在内部控制总目标得分的均值、标准差的差异,发现在三年数据中,内部控制总得分的比较趋势与假设相同,初步说明内部控制审计使企业拥有更高的内部控制总目标得分。经过线性回归分析,内部控制总得分与内控审计得分之间存在显著的正相关关系,并且在0.1水平上显著,说明相公布了标准无保留的年度内部控制审计报告,表明企业更加注重在内部控制活动的实现效果,所以在内部控制总目标方面的得分会有更好的表现。

(二)对策建议

从前文的相关分析可以得出内部控制审计对企业经营具有重要作用,本文针对内部控制审计在我国的现状从以下方面提出如下建议:

1.对政府的建议。我国政府也应该深入加强内部控制审计制度在上市公司,甚至在非上市公司中的实行。但是,我国现有的内部控制审计制度同样存在着一些漏洞,最主要的是我国目前内部控制审计报告内容标准缺乏,造成了一些企业内部控制问题没有得到披露,在这些误差中属于审计师人为造成的也暂时无法得到消除。同时内部控制审计制度的推广也仅限于部分上市公司,政府应该在完善制度的同时加大内部控制审计制度的实施范围,推动我国企业内部控制活动的良好发展,促进企业向前发展。

2.对公司的建议。在现代的公司运营模式下,委托代理的情况已经非常普遍,投资者、债权者对于信息的需求也持续上升,企业应该重视内部控制审计的重要性,按照相关法律法规按时公布内控审计自我评价报告以及内部控制审计报告。一方面能通过内部控制审计,检验公司自身的内部控制活动是否符合公司要求,是否能有效按照公司战略进行实施;另一方面,内部控制审计相关报告的披露,也是在向市场、投资者、消费者传递出良好公司形象以及公司的实际运营情况,有利于缩小企业外部相关人员与管理人员间的信息不对称性,有利于完善和优化公司内部控制制度。

3.对会计师事务所的建议。作为内部控制审计的审计人员,审计师应该在审计过程中严格遵守审计制度,通过内部控制审计报告向资本市场传递具有价值的信息,鼓励优秀企业获得更多投资,这对于存在内控缺陷的公司也起到了一定的激励作用,达成资本市场关于信息对称性的良性循环。另一方面,内部控制审计制度的严格化、规范化,也能让审计师及时发现公司内部控制制度存在的缺陷,有利于公司自身发展。