新媒体视域下取消“农民工”称谓的话语辩

李 煜

(铜陵学院 外国语学院,安徽 铜陵 244061)

人类的社会生活总关涉话语,可以说,一切社会生活的事件和活动都蕴涵言语的交际性[1]。因此,“取消‘农民工’称谓”的争辩话语也是一种社会实践。本文将结合当代中国话语研究的相关理论和方法,从话语的视角研究取消“农民工”称谓的对话主体(谁(不)在说)、话语议题(说什么、怎么说)和话语媒介/媒体问题,并对这一言语交际活动进行系统分析和价值判断,为人文社会科学问题的话语研究视角提供借鉴。

一、话语与话语分析

话语分析在20世纪80年代开始进入我国,在2000年以后进入快速发展阶段,研究内容也从最初的理论介绍逐步扩展到文学、课堂教学等领域。“话语分析”研究的快速发展促成了人文社会科学研究的话语转向,“话语”成为国内学术研究领域的热词,“教育(师)话语”“课堂话语”“心理话语”“女权话语”“新闻话语”“医患话语”“权力话语”“旅游话语”“冲突话语”等学术词汇越来越多地出现于人文社会科学研究的文献之中。近年来,随着中国综合国力的增强,中国在国际舞台上享有越来越大的话语权,关于中国话语的国际表达研究呈快速增长趋势,“国防话语”“文化话语”“传播话语”等术语又渐成热门词汇。然而,不管是语言学领域的“话语”还是社会科学领域的“话语”,自其诞生之日起,其概念和内涵就从来就没有真正地统一过。

在语言学研究里,“话语”被视为超越短句(小句)的语言单位,话语分析将语言学研究从孤立的句子中解放出来,重视对句子所从属的整体结构(connected speech)研究[2],但此时的话语研究仍属于对句子的结构主义分析。在社会学研究里,“话语”指比语(utterance)段更大的语言结构,如会话或书面文本(语篇)等,话语分析关注在社会语境中使用的语言,特别是说话人之间的交往或对话[3]。批评话语分析( Critical Discourse Analysis,CDA)研究话语、权力和意识形态的关系,揭示语篇如何源于社会结构和权力关系,又如何为之服务[4]。话语本身就是一种社会实践,能反映并建构社会现实的功能。

当代中国话语研究秉承话语的交际性和对话性,同时强调话语的历史和文化属性。话语是指在特定的历史和文化语境下人们运用语言及其他符号(如表情、道具)所进行的具体社会事件或反复出现的社会实践活动[5]。作为社会实践的话语要包含对话主体、形式/意旨、符号/渠道、目的/效果等要素。因此,话语研究不仅要重视文本的主题与形式,更要重视文本背后的话语主体呈现的动态、多元和复杂的文化与历史关系[6]。

二、研究设计

依据上文对“话语”概念的理解,结合“农民工”称谓形成、发展的历史文本与事件,本文将主要从以下几个方面关注取消“农民工”称谓的争辩话语。首先,分析在这一社会实践中,对话主体有哪些,即谁(不)在说。其次,分析话语议题,即对话主体(没)说(做)了什么、体现了什么样的社会关系。再次,分析话语主体在对话过程中采取了什么符号/渠道,包括交流媒介、时空选择等。最后,话语实践所呈现的历史与文化关系。

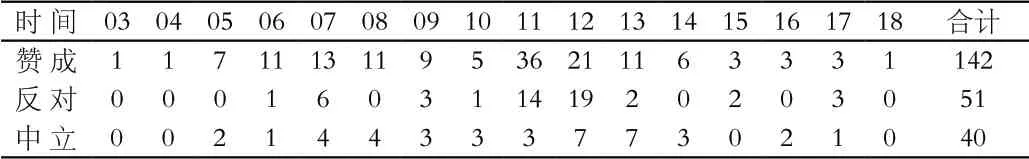

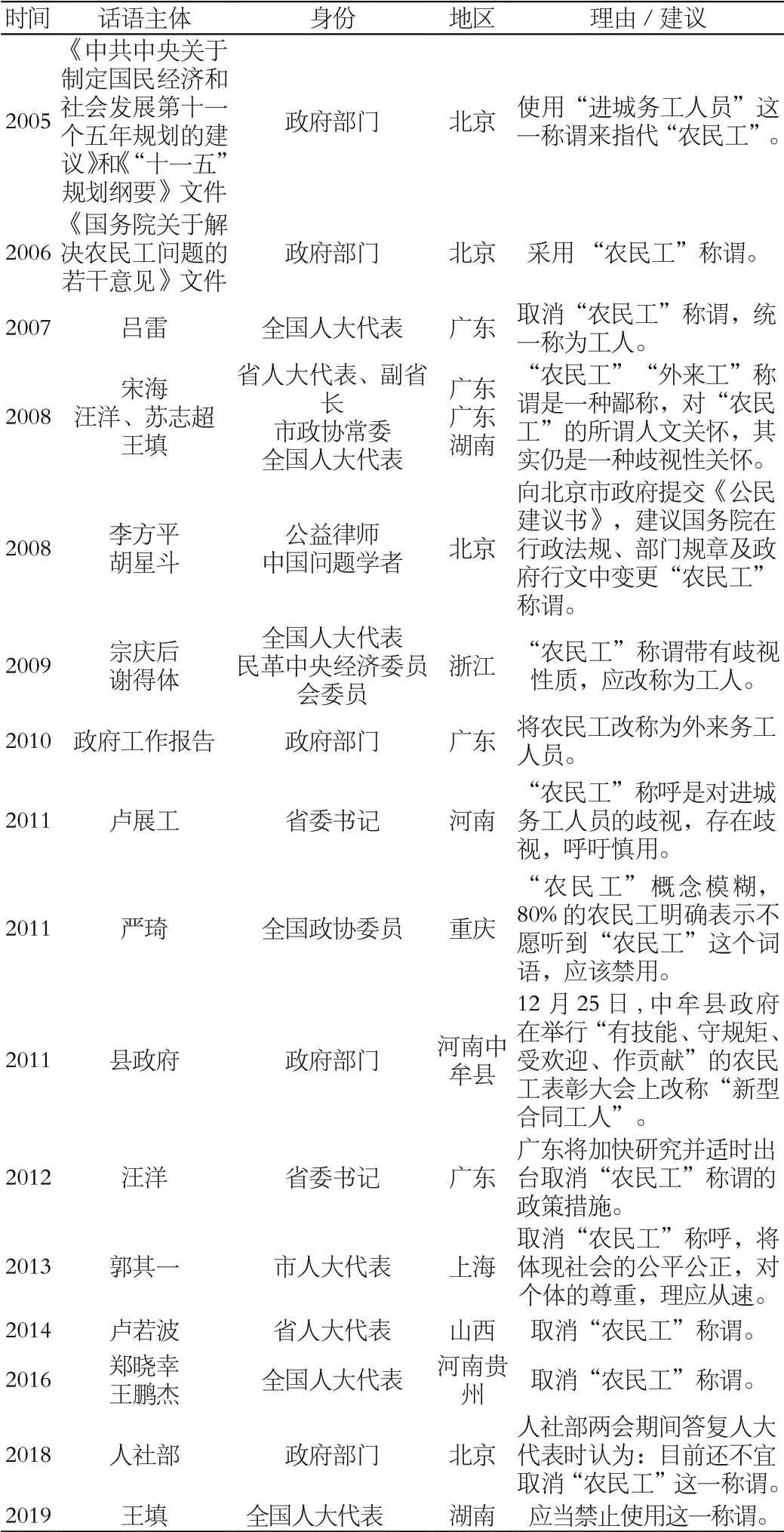

本研究的语料主要来自以下几个渠道(参见下页表1、表2):一是来源于网页、微博、博客、贴吧、天涯等互动媒体平台的在线文本和视频资料,时间节点为2001年1月至2019年6月;二是来源于论文、报纸等数据库资料,主要依托中国知网和万方数据;三是来源于中国法律法规数据库(CLRD)。

表1 学术话语(报纸、期刊、网络)

表2 官方话语

三、研究结果与讨论

1.对话主体的文化性分析

在进行对话主体分析之前,首先要阐明什么是对话主体。对话主体(discoure agent/subject)是指在特定语境下运用语言或其他符号生成意义的具体的人或社会组织形式,它不仅仅局限于人群层面,还体现为具有共同意识、目标价值观或言说内容或方式的社会集团[7]。研究结果显示:2005年,在《“十一五”规划刚要》中开始用“进城务工人员”取代“农民工”称谓;2006年,“农民工”称谓被正式写入中央政府具有行政法规作用的文件——《国务院关于解决“农民工”问题的若干意见》。此后,取消“农民工”称谓的争辩话语开始增多。从2007年开始至2019年,呼吁取消“农民工”称谓的对话主体主要是国家行政部门有关负责人,反对取消“农民工”称谓的主要是专家学者,两者成为争辩的对话主体。在新媒体时代,关于取消“农民工”称谓的话语也只是活跃于论坛、微博、博客和各种非正式的、非学术型的互联网平台,话语主体以网络评论人居多。农民工自身处于话语失声状态。

此现象与中国话语的文化特性有关。话语通过一系列的言语和非言语的行为参与表征、建构和改造社会现实,话语本身就是一种行动(discourse as social (inter)action),作为对话主体的互动行为受文化语境的影响[8]。中国传统文化体现出崇尚群体和维护权威的特质,群体本位的价值取向使人在内心世界中自然生发出维护管理权威的倾向[9]。中国官方主体也传递出权力的权威性,专家学者也因其拥有的专业知识而形成学术的权威性,二者的话语很容易为大众接受并成为价值评判的依据。在官方主体发声要取消“农民工”的称谓之后,相关媒体迅速跟进,形成特定的话语场域,营造了一个有利于“取消‘农民工’称谓”话语实践继续发展的氛围。

2.话语议题的时空性

如果对话主体研究能展示特定历史时期谁(不)在说话,话语议题研究则能通过某一(些)历史文本/事件等揭示说什么的问题。话语是一种社会实践,反映特定时期的社会现实,相应的,话语议题展示特定时期的社会议题,即话语总是特定时期的话语,话语具有历史性。

1984年,中国社科院教授张雨林在《社会学研究通讯》发表的一篇文章中首次提出了“农民工”的称谓,在网络媒体上的出现时间则是2004年。①2004年TOM新闻中心第一次出现“农民工”称谓。从“农民工”称呼出现之初,“打工仔”“民工”“农民工”“城市建设者”“新市民”等各种称谓并没有引起太多的争辩。2003年之后②报纸上出现“取消‘农民工’称谓”的呼声最早见于吴忠民的 “应当逐渐淡化‘农民工’称谓”一文(《中国经济时报》,2003年5月20日), 而期刊上出现类似的呼声始于章易、杨茜的“淡化‘民工’称谓”一文(《农经》,2003年11月)。,开始有学者发文呼吁取消“农民工”称谓。此后,取消“农民工”称谓的话语总体呈增加的趋势,至2011年达到高峰,随后又开始呈现下降趋势。在2007、2011、2012三年,反对取消“农民工”称谓的话语数量最多。

2006年3月28日,中国国务院研究室负责人在就《国务院关于解决农民工问题的若干意见》答记者问时提出了采用“农民工”称谓的理由,即对农民工歧视与否,不在于使用什么样的称谓,关键在于实行什么样的经济社会政策[10]。随之,取消“农民工”称谓的话语数量在2006、2007年突然增加,其中赞成取消“农民工”称谓的话语数量分别为11和13(见上表1),远远多于反对“取消‘农民工’称谓”的话语数量。2011、2012年,三位政府主要负责人和中牟县政府在官方场合发言,呼吁取消“农民工”称谓,因此,这两年赞成和反对取消“农民工”称谓的争辩话语数量最多。从整体上看,2007、2008、2009、2011、2012、2013六年里分别有政府负责人在公开场合提出要取消“农民工”称谓,报纸、学术期刊、网络媒体都有大量的学术文献和报道出现,争辩话语的数量远多于其他年份。2014年7月30日,国务院出台《关于进一步推进户籍制度改革的意见》,要求2018年年底前所有在册户籍人口要统一登记为居民户口,不再区分农业户口与城镇户口,户籍制度改革向纵深又推进了一步。话语研究资料显示,2014年以后,赞成或反对取消“农民工”称谓的话语文本/事件数量呈明显下降趋势。随着各项改革的逐步推进,和谐发展成为中国社会的新常态,中国的社会阶层也在悄然发生变化,被人们认为有歧视与偏见含义的“农民工”称谓也逐步趋于消失,与之相关的话语事件自然呈下降趋势。

研究结果还显示:话语议题的地域性明显。改革开放后,广东、上海、浙江和江苏等地经济发展迅速,急需大量的劳动力;而河南、重庆、湖南等内地省份因为经济相对落后和劳动力富余成为农民工输出的大省。因此,不管是农民工的来源地还是流入地,农民工的问题就成为政府管理和社会关注的一个焦点,取消“农民工”称谓的呼声自然多发生在这些地区。此外,广东省经济与社会发展的改革具有举足轻重的示范效应,其一举一动都会向内地其他省份传递特定的政治话语含义。当代中国话语还是政治的言说[11],建构一定的政治现实。因为在全国的经济与社会发展中具有重要的位置,广东省在2010年政府工作报告中,首次将“农民工”改称为“外来务工人员”,以期在全国率先垂范,为农民工发展营造和谐的社会氛围。2012年,广东省委书记公开发言称“广东将加快研究并适时出台取消‘农民工’称谓的政策措施”更使取消“农民工”称谓上升为政治事件,一件关乎农民工切身利益的社会事件。

3.话语媒介/媒体的不对等性

话语总是要通过一定的符号/媒介进行表达。媒介是使双方 ( 人或事物) 发生关系的各种中介,是一种用以承载传播信息的物质载体,而媒体则是大众媒介的集合体[12]。在取消“农民工”称谓的话语实践中,作为对话主体的专家学者和政府公务人员运用期刊、报纸、官方新闻发布会、政府法律法规等媒介/媒体传播信息,使之成为具有巨大的权威性的官方话语。官方网络媒体的转载和评论使话语传播呈现单一性,缺乏来自农民工自身的声音。非官方话语/非主流话语出现最多的媒介是新浪微博的信息转载或评论。农民工对该议题的评论话语出现最多的则是百度贴吧和天涯论坛。虽然这两个媒体平台具有一定的影响力,但话语数量少,与官方媒体的大量转载/评论呈现很大的反差。对话主体在话语媒介/媒体的利用上呈现极大的不对等性。不同对话主体之间缺乏有效沟通和对话,民间的、非主流媒体基本处于一种失语状态。取消“农民工”称谓的争辩话语成为一种单向流动的精英学术话语(elite academic discourse)和政府/官方话语(governmental discourse)。随着互联网络和手机、平板电脑等移动设备的普及,广大农民工也逐渐活跃于各种网络平台,成为一些社会事件的积极话语主体。但取消“农民工”争辩话语的数量并没有因为对话主体媒体可接触性的增加而增加,在2014年以后呈下降趋势,是在于话语的历史性、时代性。2018年,中国GDP正式突破13万亿美元大关,经济与社会各项事业都取得长足的发展与进步。“农民工”已成为一个职业的代名词,取消“农民工”称谓的话语必然逐渐淡出社会话语议题的范围。

四、结语

话语具有反映和建构社会现实的功能。取消“农民工”称谓的争辩话语是一种社会实践行为。对话主体都是在一定的文化语境下参与某一社会实践行为。官方主体的话语权威性源于中国传统文化维护管理权威的特点,而专家学者的专业知识形成了学术权威性,二者共同构成取消“农民工”称谓的话语主体。任何话语都是特定历史时期的话语,话语议题也具有一定的历史性和时代性。取消“农民工”称谓的争辩话语从出现、兴盛到衰退正是中国社会发展的历史见证。作为话语主体之一的农民工自身处于话语的边缘地位,因为在特定的历史条件下,取消“农民工”的对话主体在利用话语媒介/媒体时处在不对称的地位。随着新媒体技术和网络的普及,曾经长期处于失语状态的农民工将越来越多地成为社会话语主体。