鄂尔多斯市准格尔旗纳林汉墓发掘简报

内蒙古自治区文物考古研究所 准格尔旗文化馆

一、地理位置

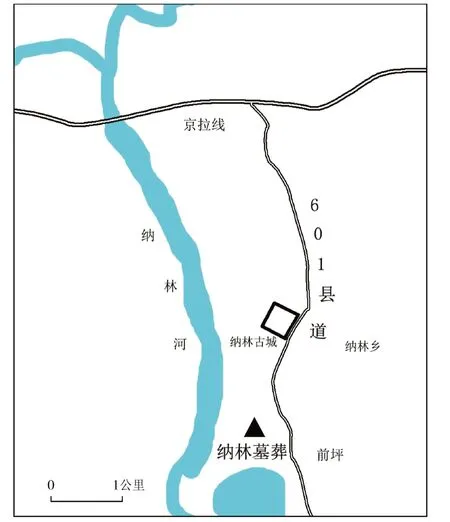

纳林汉墓群位于鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇纳林村前坪社,地处纳林河东岸的二级阶地上。2019 年经村民上报有墓葬被盗掘,内蒙古自治区文物局委派内蒙古自治区文物考古研究所相关人员前往调查。2019 年10 ~11 月,内蒙古自治区文物考古研究所、准格尔旗文化馆联合对被盗墓葬进行抢救性清理发掘,编号M1。

纳林汉墓M1 位于前坪社北部约400 米,西距纳林河约200 米,东北距纳林古城约1500 米。墓葬位于耕种的田地内,其所在区域地势较平坦,沙地土壤,土质较松(图一)。M1 封土已不存,顶部刮平成为耕地。墓葬曾被多次盗扰,顶部有3个方形盗洞,径60×80 厘米,其中两个盗洞未挖到底。墓葬北角盗洞,挖到底后又掏窑洞式通道穿通墓室。

二、墓葬形制

图一 纳林墓群地理位置示意图

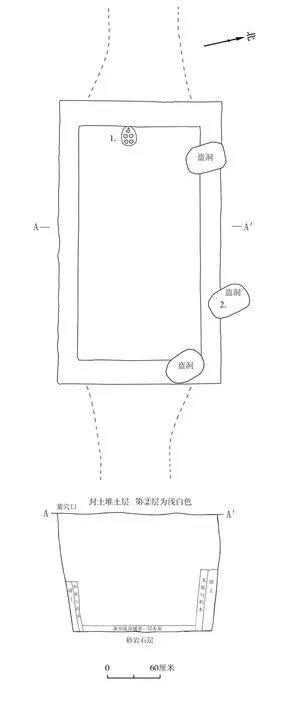

M1 平面呈“中”字形,东西向,方向95°。两条斜坡墓道分别位于墓室东西两侧。墓道为倒梯形,口宽底窄,两壁呈斜坡状。受场地局限,两条墓道都只进行局部发掘。东墓道发掘长度2.5 米,上口宽3.6 米,底宽1.7 米。墓道未发掘至底部,只清理到一半,发掘深度1.9 米。西墓道发掘长度2.36米,上口宽2.8 米,深度只发掘到暴露出墓道木炭与朽木墙为止,发掘深度2 米。

图二 M1 平剖面图

墓葬为不规则长方形竖穴土坑木椁墓。墓口东西长8.12 米,南北宽4.3 ~5.64 米。墓底距地表深5.02 ~5.06 米,东西长7.7 米,南北宽4 ~4.86米。墓底位于砂岩上,近平。墓室是在挖好的长方形墓坑内用圆形椁木横向垒砌成一长方形木椁室。椁室开口东西长6.89 米,南北宽3.56 米,椁室底部东西长6.14 米,南北宽2.98 米,墓壁残高0.6 ~1.7 米。墓坑与椁室间用砂石填塞固坑,墓室内回填夹砂土,经过夯打,土质坚硬。椁室四壁立有细木柱,以便于燃烧。墓室曾用火焚烧,四壁形成木炭与朽木墙,墙体上窄下宽。现存东、西壁木炭墙厚0.45 ~0.6 米,高2 ~2.2 米。南壁木炭墙上部宽0.3 米,底部宽0.48 米,高1.72 米。北壁木炭墙上口宽0.26 米,底部宽0.5 米,现高2.12米。墓室四角的木炭高于四壁,现存高2.6 米,近平。四角椁木连接处采用榫卯结构,四角椁木未烧完,残留大量朽木,朽木厚25 ~35 厘米。由于被焚烧,葬具不明;人骨被盗扰,仅在盗洞内发现部分头骨残片,头向、面向不清(图二)。

三、随葬品

墓葬几乎被盗掘一空,随葬品残留很少。在墓室东壁中部墓底发现一陶灶及灶具;墓室北部盗洞内清理出一件鎏金铜环和若干陶片,经修复有陶壶2 件、陶钵1 件,铜环原应在陶壶内。不见其它随葬品。

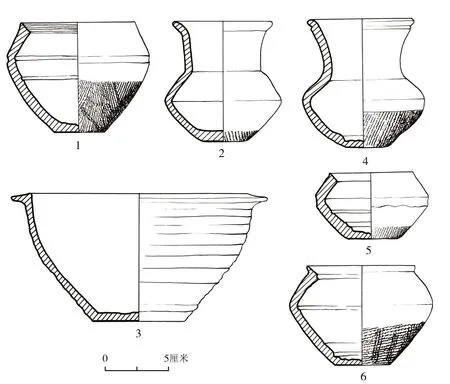

图三 纳林汉墓出土陶器(一)

图四 纳林汉墓出土陶器(二)

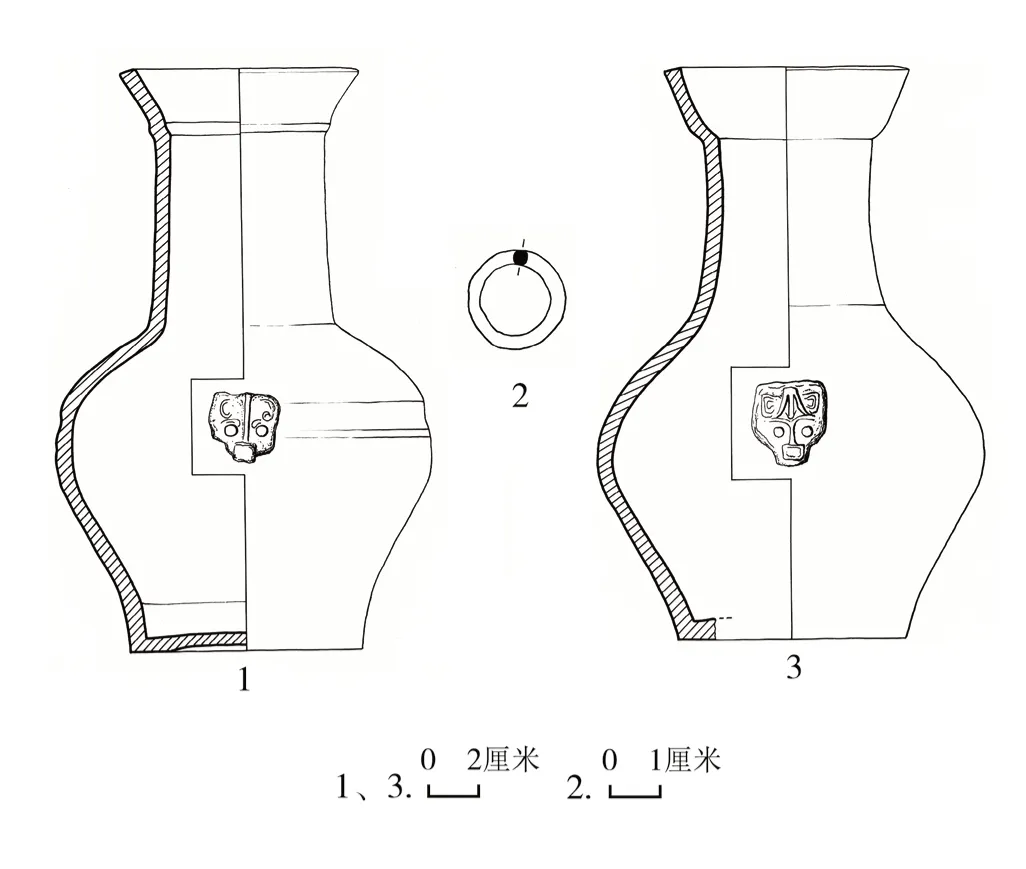

图五 纳林汉墓出土陶器、铜器

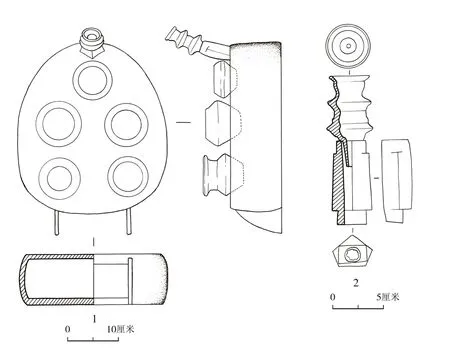

陶灶 1 组6 件。M1:1,泥质灰陶,船形灶,灶壁圆弧,有灶底;灶面平,开5 火眼,火眼上附置壶2 件、釜3 件,呈“二二一”排列;阔口长方形灶门,不及地,门两边有三角弧形挡板。灶尾有长方形小烟孔,上置烟筒,由两节组成,烟道通穿:第一节为五面体立柱形,底端长方体插入烟孔内,顶部圆形内收;第二节为双层塔形圆柱体,底端圆锥形插入第一节烟孔内,顶端喇叭形微张。3 件釜,两大一小,形制相近。均为轮制,侈口,斜沿方唇,折肩鼓腹,下腹斜收,小平底近圜;肩饰两周凹弦纹,下腹至底饰绳纹。2 件壶形制相同,敞口圆唇,长颈内收,折肩鼓腹,平底略圜,器底饰绳纹。灶M1:1-1,长47、宽34.2,灶台高10.8 厘米(图三,1;图六);大陶釜两件,M1:1-4、1-5,均为口径8.5、底径4.5,高7.8 厘米(图四,1、6);小陶釜M1:1-3,口径6.5、底径4.2,高5.2 厘米(图四,5);壶两件,M1:1-6、1-7,均为口径8.5、腹径8.8、底径4,高9.7 厘米(图四,2、4);烟囱M1:1-2,宽4.9、通高16.3 厘米(图三,2)。

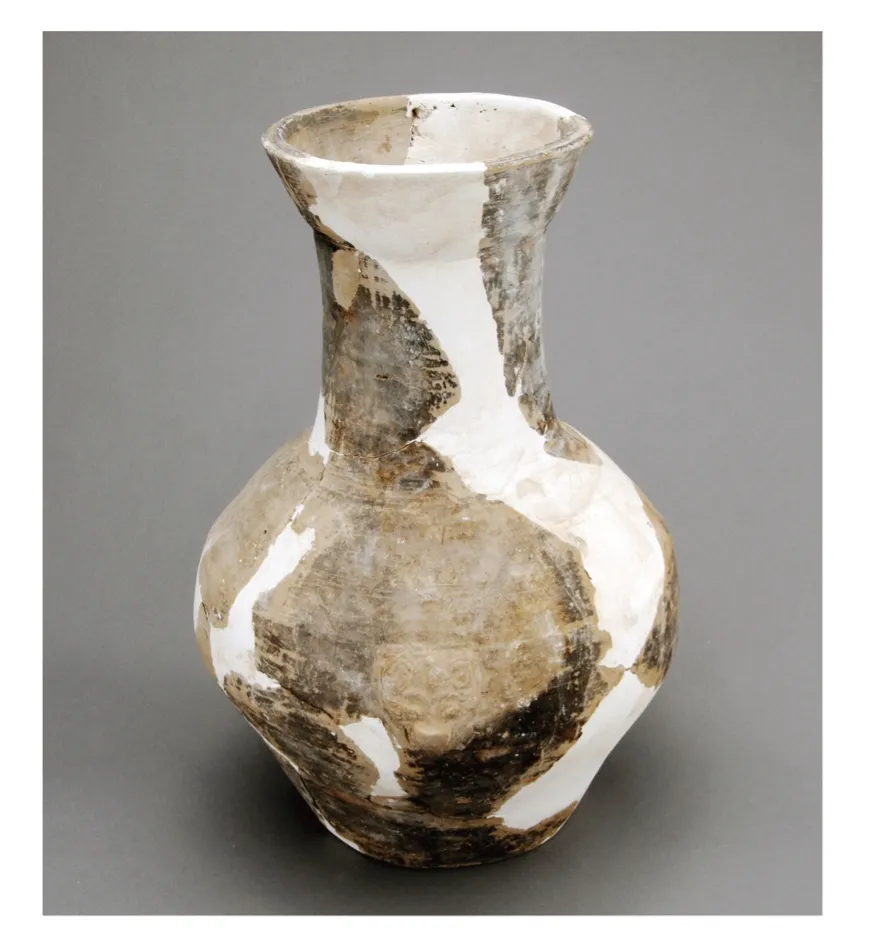

盘口陶壶 2 件。M1:2,泥质灰陶。盘口外侈,平沿方唇,唇面内凹,长颈弧形内收,溜肩,鼓腹,下腹斜收,假圈足,平底。肩部饰两周凹弦纹,上腹对称贴塑两兽首形铺首,兽首吻部鼓突,无穿。口径14.4、腹径23.5、底径13.6,高34.4 厘米(图五,1;图七)。M1:3,泥质灰陶。盘口外侈,平沿方唇,唇面微内凹,长颈弧内收,溜肩鼓腹,假圈足,平底。肩及上腹饰暗弦纹;腹两侧对称贴塑兽首形铺首,吻部鼓突,无穿。口径14.3、腹径23、底径14,高35 厘米(图五,3;图八)。

钵 1 件。M1:4,泥质灰陶,侈口,平沿,尖方唇,鼓腹,平底。口径20.2、底径7.4,高10 厘米(图四,3;图九)。

鎏金铜环 1 件。M1:5,圆环形,截面扁平,鎏金有脱落。外径2.8、内径2 厘米(图五,2)。

图六 陶灶(M1:1)

图七 盘口陶壶(M1:2)

图八 盘口陶壶(M1:3)

图九 陶钵(M1:4)

四、结 语

纳林M1 为竖穴土坑木椁墓,带有双出斜坡墓道,墓葬规模较大。墓室椁木经焚烧成为木炭,这与陕西新安机砖厂汉初积炭墓①、河南淅川县马川墓地汉代积石积炭墓②等直接放入木炭以防潮防腐的功能③类似,但方式不同,葬制极为特殊。

就墓葬形制而言,纳林M1 与磴口纳林套海M25④、杭锦旗乌兰陶勒盖M7⑤、包头召湾M25⑥、M51⑦、M88⑧等都属于竖穴土坑木椁墓,带有一至两条斜坡或阶梯墓道。但墓葬规模不同,出土器物存在差异。在填充物方面,召湾M25 等木椁外填充陶片瓦片与纳林M1 填充砂石不同,可能与时代、就地取材便利与否有关。山西浑源毕村西汉木椁墓⑨、朔县Ⅵ型墓(GM51)⑩与纳林M1不论形制还是规模均相近。浑源毕村两座木椁墓随葬品丰富,但不见有灶,时代为西汉中期。朔县Ⅵ型墓(GM51)随葬壶、罐及五火眼陶灶,时代为西汉末至东汉初。据墓葬形制判断纳林M1 时代范围在西汉中期至东汉初。

壶、灶是汉代晚期大中型墓葬的典型随葬器,目前所知的五火眼灶基本都出自大型墓葬。纳林M1 出土陶灶为船形,五火眼,三釜两壶“二二一”排列,此种陶灶目前发现不多。包头召湾汉墓群出土6 件五釜眼⑪船头形灶,根据灶面平鼓情况分为A、B 两型⑫。纳林M1 陶灶与召湾A Ⅱ式灶即M84:3 最为相似,灶尾圆钝,灶台平,釜与灶分体另置,灶门有挡风。区别是纳林M1 为灰陶灶,召湾M84:3 是黄釉陶灶;纳林M1 灶三釜两壶配置,召湾M84:3 五件都是釜,不见有壶;纳林M1烟囱为两截组合而成,召湾M84:3 为喇叭形短烟囱;纳林M1 为长方形灶门,召湾M84:3 为梯形门。另外,召湾B Ⅰ式灶M59:17 在五件釜外,多配置了两件罐,不知是否像纳林M1 的两件壶一样可以安置在火眼上。灶上设釜,用于炊煮,灶上置壶,甚少见到,极为特殊,壶用作温酒还是煮水,尚待考证。多火眼船形灶仅见于北方地区,时代从西汉晚期到东汉晚期⑬,判定早晚的标准之一是灶门有无门挡,西汉晚期普遍有挡板,到晚期逐渐消失。纳林M1 陶灶有三角弧形挡板,体现了较早的时代特点,应晚不到东汉。

陶灶火眼的多少和体量大小,一定程度上象征着墓主人的身份等级,与纳林M1 陶灶相似的五火眼灶,体量都比之小。据纳林M1 五眼灶推断,该墓主人地位不低。由于其它随葬器物匮乏,我们不能一窥墓葬随葬品组合之全貌。

纳林M1 出土盘口陶壶,假圈足,长颈,体量亦较大。与之相近器有召湾BⅠ式M63:7 壶⑭、山西浑源毕村西汉墓M1 Ⅱ式彩绘陶壶⑮、朔县秦汉墓Ⅳb 型5 式标本GM159:11 盘口壶⑯。召湾M63 发掘者定时代为西汉晚期⑰,浑源毕村墓时代为西汉中期,朔县Ⅳb 型5 式陶壶流行于西汉末至东汉初。综上,结合墓葬形制及出土物推断纳林M1 时代为西汉晚期。

西汉时期,鄂尔多斯高原大部属西河郡管辖。与纳林M1 相近的纳林古城,有西河郡美稷县城⑱和乐街县城⑲说,纳林汉墓群可能为城内居民墓葬区。经汉初休养生息,至西汉中期,各地经济有一定程度的发展。武帝时期,卫青北击匈奴,取河南地,鄂尔多斯完全归入西汉王朝统治下。宣帝时期,匈奴呼韩邪单于内附,北方边郡地带获得了60 余年的安定发展时期,出现“边城晏闭,牛马布野,三世无犬吠之警,黎庶亡干戈之役”,这为西汉中晚期厚葬之风的兴盛奠定了经济和物质基础。这一时期,墓葬风格呈两极分化,乡绅贵胄普遍流行大中型竖穴土坑木椁墓,随葬品丰富,平民百姓则仅有竖穴土坑,随葬陶器,少而单调。纳林M1 正是形成于此背景下,墓主可能为驻县官吏,有能力营建较大的墓室。而积炭防潮,积石防盗,也侧面反映了当时厚葬之风兴盛,盗墓猖獗。

纳林M1 墓葬规模、陶壶及陶灶体量、火眼数等各方面信息,都表明此座墓葬等级非同一般。虽然残留的随葬品并不丰富,但其特殊的葬制及陶灶配件,对研究内蒙古地区汉代墓葬形制具有重要意义。

附记:本次发掘清理工作中,准格尔旗文化和旅游局给予了大量支持和帮助,谨致谢忱!

执笔:李 倩、岳够明、徐 焱、王永胜

绘图:马婧、曹 荻

摄影:翁进有、徐焱

注 释

①郑洪春:《陕西新安机砖厂汉初积炭墓发掘报告》,《考古与文物》1990 年4 期。

②河南省文物局南水北调文物保护办公室、河南省文物考古研究院、驻马店市文物考古管理所:《河南淅川马川墓地汉代积石积炭墓的发掘》,《考古学报》2014 年2 期。

③杨爱国:《先秦两汉时期陵墓防盗设施略论》,《考古》1995 年5 期。

④⑦⑧⑫⑭⑰ 魏坚编著:《内蒙古中南部汉代墓葬》,中国大百科全书出版社,1998 年。

⑤伊克昭盟文物工作站:《杭锦旗乌兰陶勒盖汉墓发掘报告》,《内蒙古文物考古》1991 年1 期。

⑥内蒙古文物工作组:《包头西郊汉墓清理简报》,《文物参考资料》1955 年10 期;内蒙古文物工作队:《内蒙古文物资料选辑》,内蒙古人民出版社,1964 年。

⑨山西省文物工作委员会、雁北行政公署文化局、大同市博物馆:《山西浑源毕村西汉木椁墓》,《文物》1980 年6 期。

⑩平朔考古队:《山西朔县秦汉墓发掘简报》,《文物》1987 年6 期。

⑪灶之火眼名称很多,有火眼、灶眼、釜眼等,纳林M1陶灶火眼上不只有釜还配置有壶,故本文不用釜眼名。

⑬ 余静、张成明:《两汉墓葬中出土陶灶的考古类型学研究》,《江汉考古》2012 年1 期。

⑮ 山西省文物工作委员会、雁北行政公署文化局、大同市博物馆:《山西浑源毕村西汉木椁墓》,《文物》1980 年6 期。

⑯ 平朔考古队:《山西朔县秦汉墓发掘简报》,《文物》1987 年6 期。

⑱ 国家文物局:《中国文物地图集·内蒙古自治区分册(下)》,西安地图出版社,2003 年;又见魏坚编著:《内蒙古中南部汉代墓葬》,中国大百科全书出版社,1998 年。

⑲ 艾冲:《鄂尔多斯高原西汉时期西河郡属县治城位置新考》,《西夏研究》2016 年5 期。