浙江省平湖市庄桥坟遗址刻画符号简述

秦晓杰

(平湖市博物馆)

一、引 言

良渚文化距今5300 ~4500 年左右,1936 年由施昕更先生最早发现。施昕更先生将他发掘出土的5 个陶器刻符定义为记号①。此后,也有学者提出陶器上的刻符是否就是古代文字②。自此,拉开了良渚文化刻画符号研究的序幕。从考古资料来看,受限于时间、环境的制约,尽管史前遗址能够保存至今的遗址数量有限,但依然可以清晰的发现,到了良渚文化时期,出土有刻符的遗址数量是直线上升的。以浙江平湖为例,良渚文化时期,除了庄桥坟遗址发现有大量刻画符号以外,在图泽遗址、戴墓墩遗址、平丘墩遗址均有发现。放眼全国,良渚文化时期出土刻画符号数量较多的遗址还有湖州毘山、塔山遗址,杭州余杭卞家山、庙前、美人地遗址,嘉兴新地里遗址等。据张炳火先生统计,刻画在陶器、石器、玉器等各种不同载体上的刻画符号总数已有600 多个③。

但历年来,相关资料的发表比较零碎,也不够全面,对于研究者来讲还是有很大的难度。庄桥坟遗址这一大批资料的发现,为刻画符号乃至原始文字的研究提供了非常重要的研究素材。如在石钺上发现了刻画符号重复出现、排行连刻的现象,改变了以往认为新石器时代中晚期没有成系统刻画符号的认知,这是一个很重要的突破点。本文以庄桥坟遗址出土的这批材料为研究对象,从符号本身出发,对其种类、载体、出现频次、出现位置等情况做统计,再结合良渚文化时期区域文化背景,进行相对客观的研究与分析。

二、庄桥坟遗址刻画符号载体情况

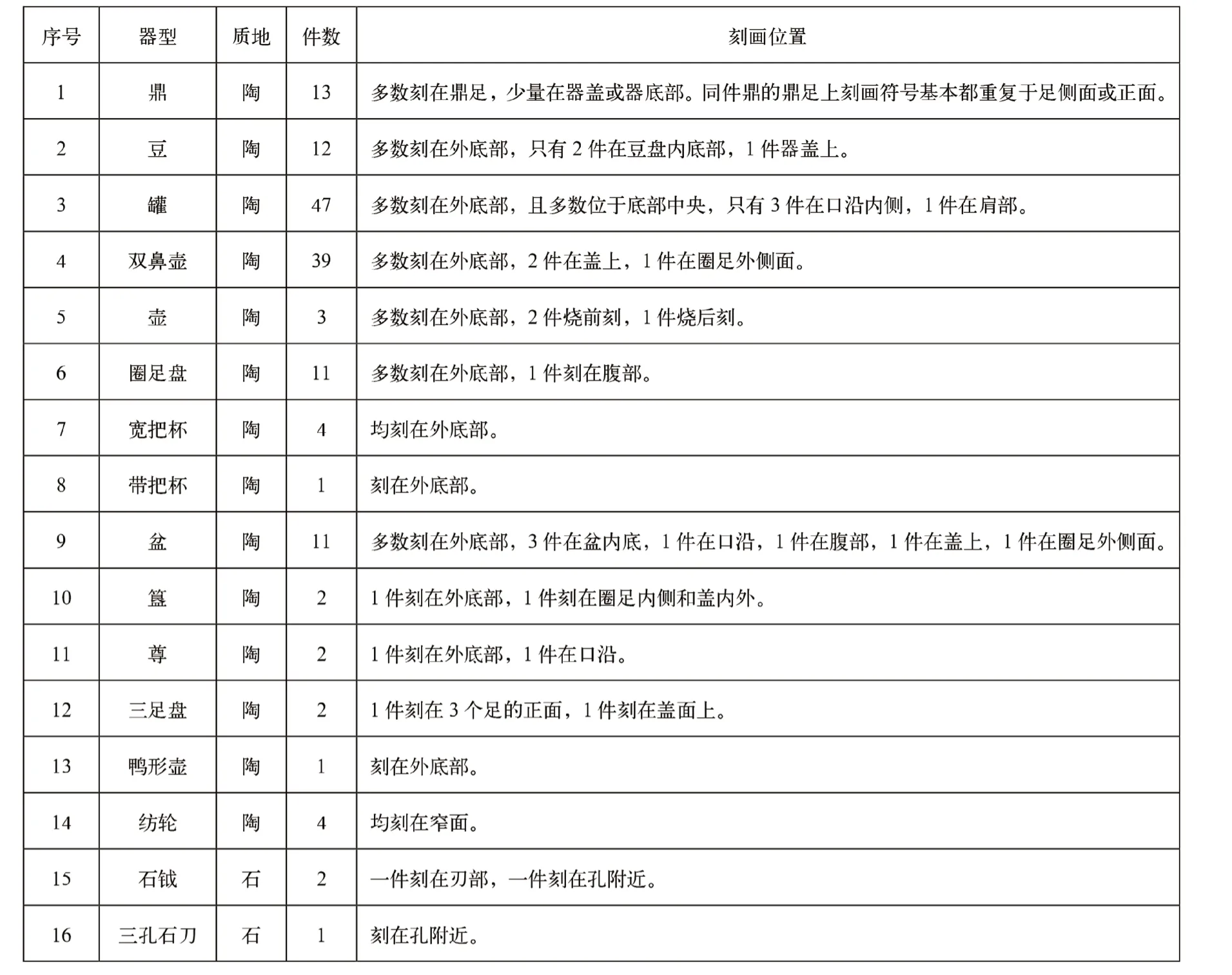

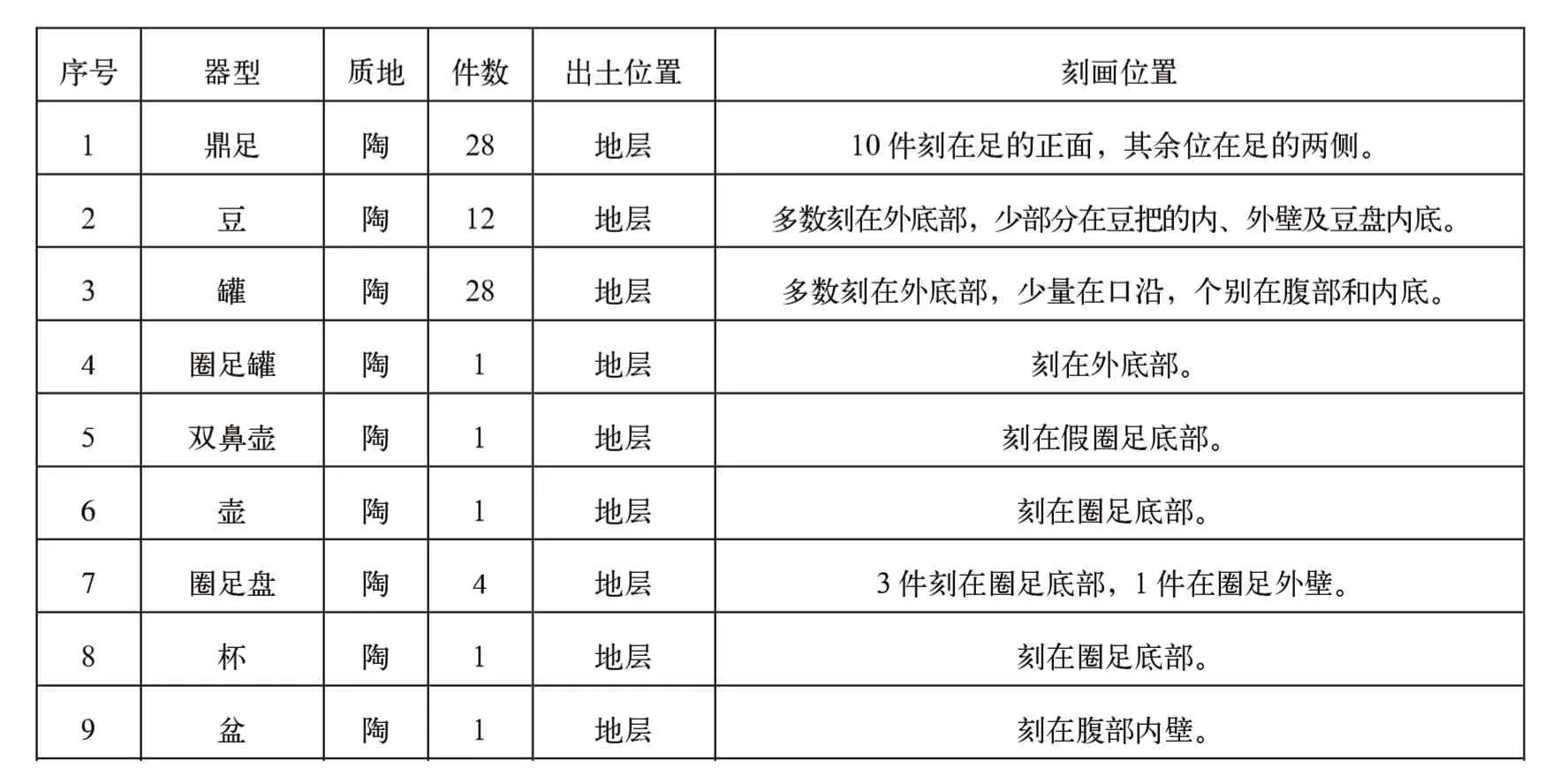

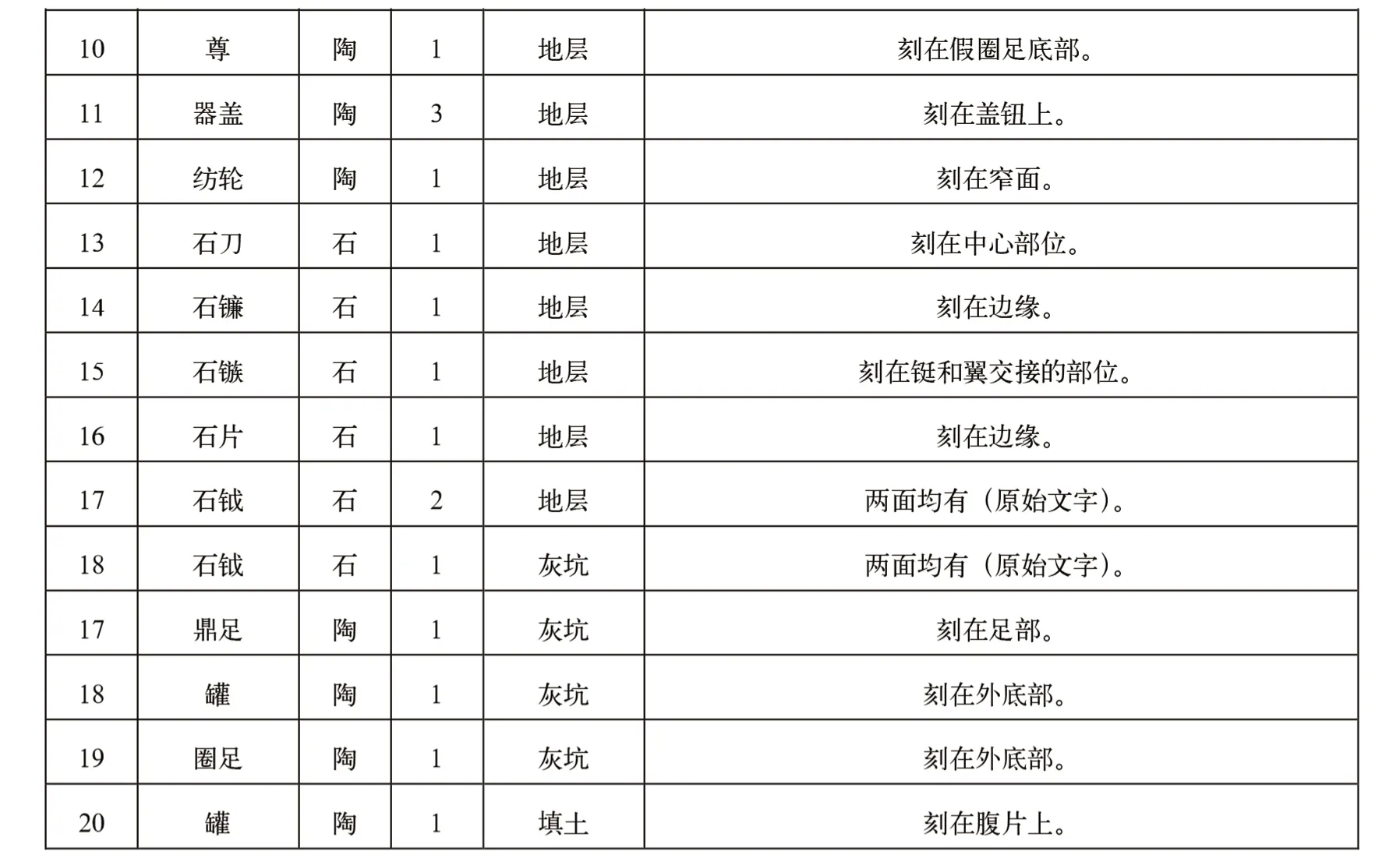

庄桥坟遗址作为长江下游地区一处非常重要的新石器时代良渚文化遗址,出土包括陶器、石器、玉器、骨角器、木构件在内的各类遗物近3000 余件(组)④。共计在247 件遗物上发现了刻画符号,其中出自墓葬的有155 件,出自地层的有87 件,出自灰坑和墓葬填土中者5 件。本部分就刻画符号发现的载体质地,相对应的数量,以及刻画的位置做了统计,详细情况见表一、表二。

从以上两个统计表可以看出,这些刻画符号大部分发现于陶器上,计238 件,仅9 件石器出现刻画符号,分别占总数的96%、4%。刻画符号几乎涉及所有出土陶器器型,以罐(75 件)、鼎(41 件)、双鼻壶(40 件)数目为众,豆(24 件)、圈足盘(15 件)、盆(13 件)其次,壶(4 件)、宽把杯(4 件)、尊(3件)、纺轮(5 件)等为少。无论是从刻画的难易程度,还是器物数量来看,陶器都是刻画符号的最佳载体。

表一 墓葬发现刻画符号统计表

表二 地层、灰坑、墓葬填土中发现刻画符号统计表

?

墓葬中的符号,绝大多数为一墓一符,少量墓中的符号是不重复出现的,即同一座墓葬出现两种或两种以上不同的符号,极少数墓葬发现有一种符号重复出现的现象,但重复出现的次数并不相同。

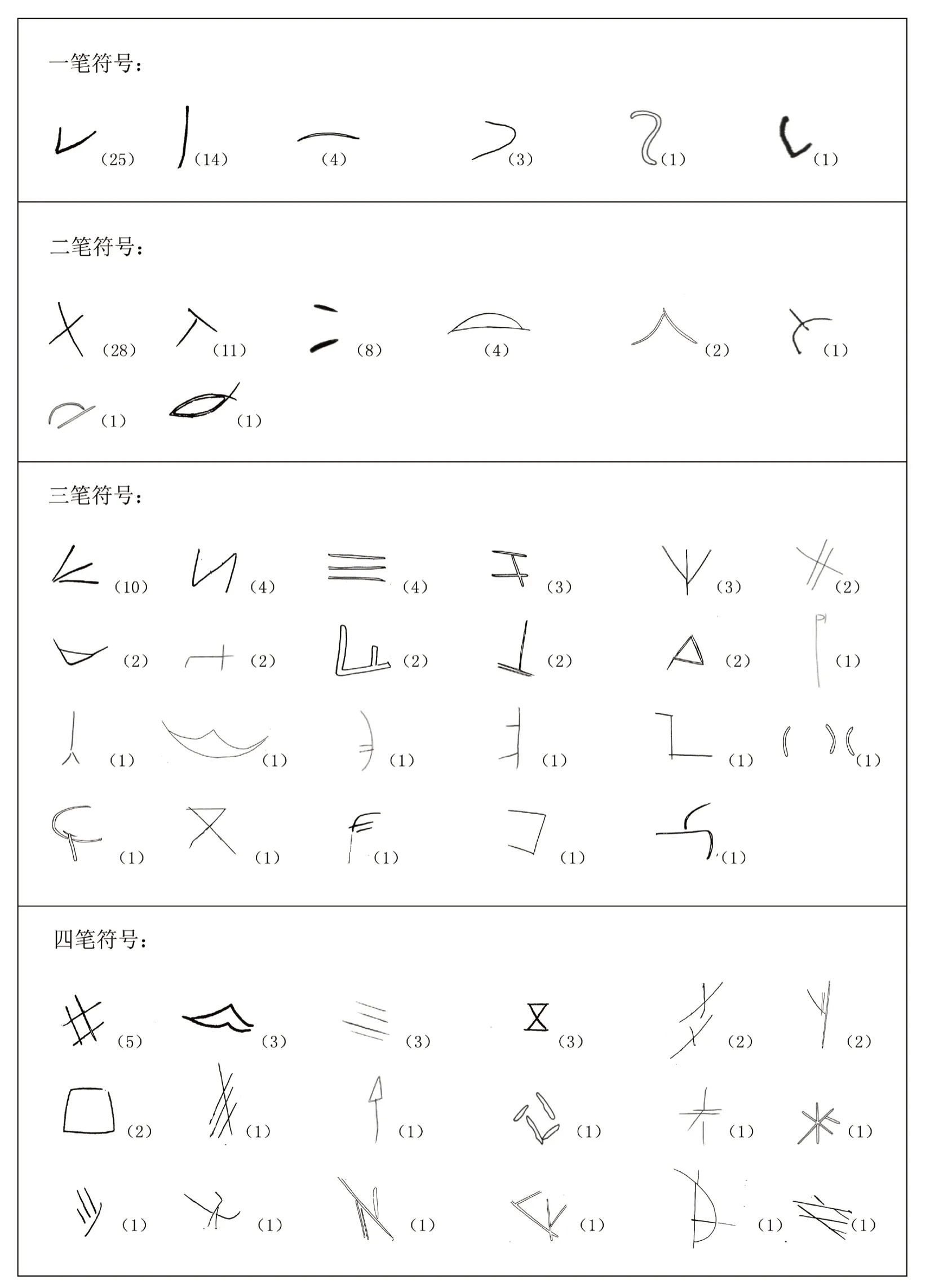

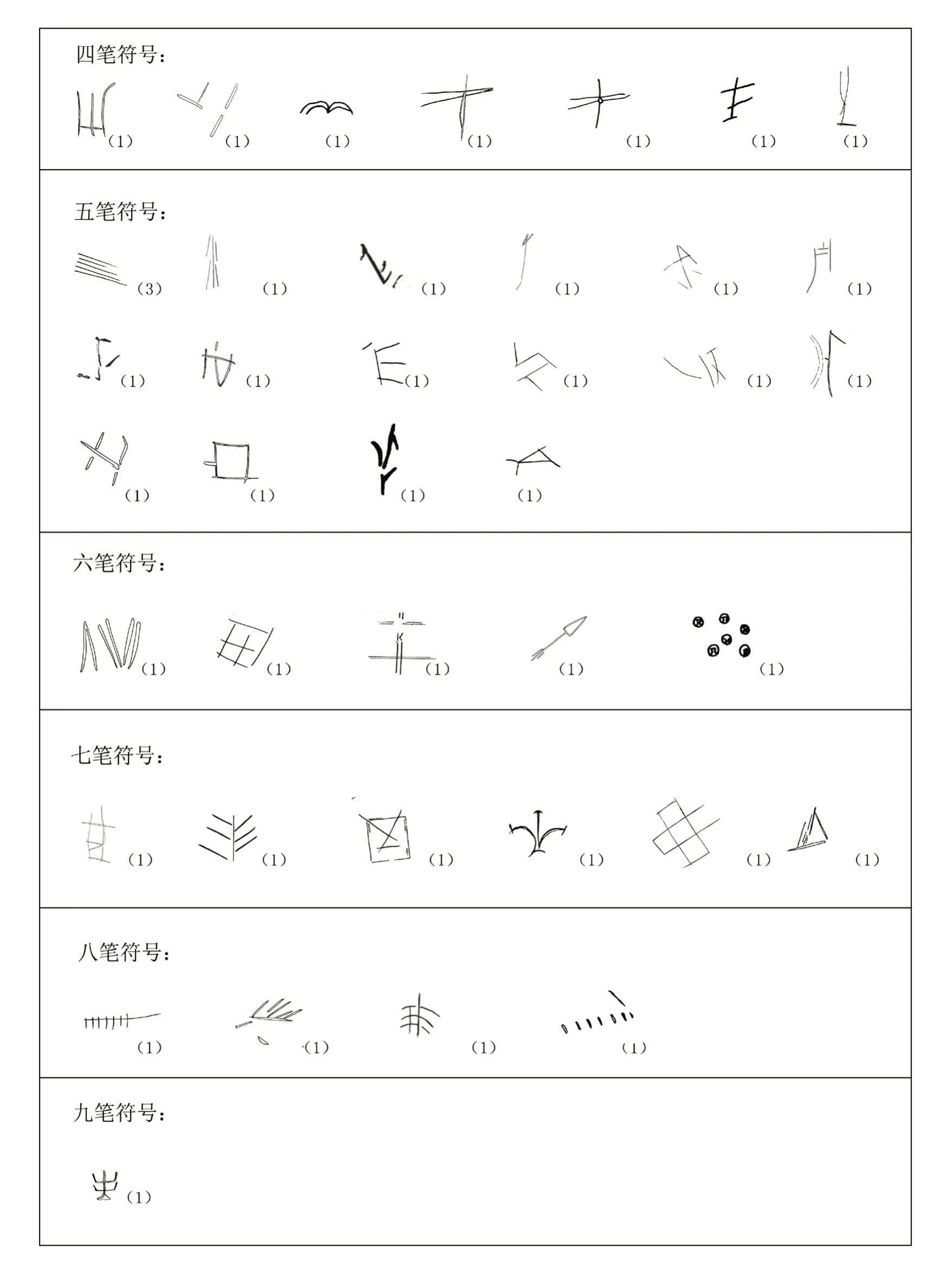

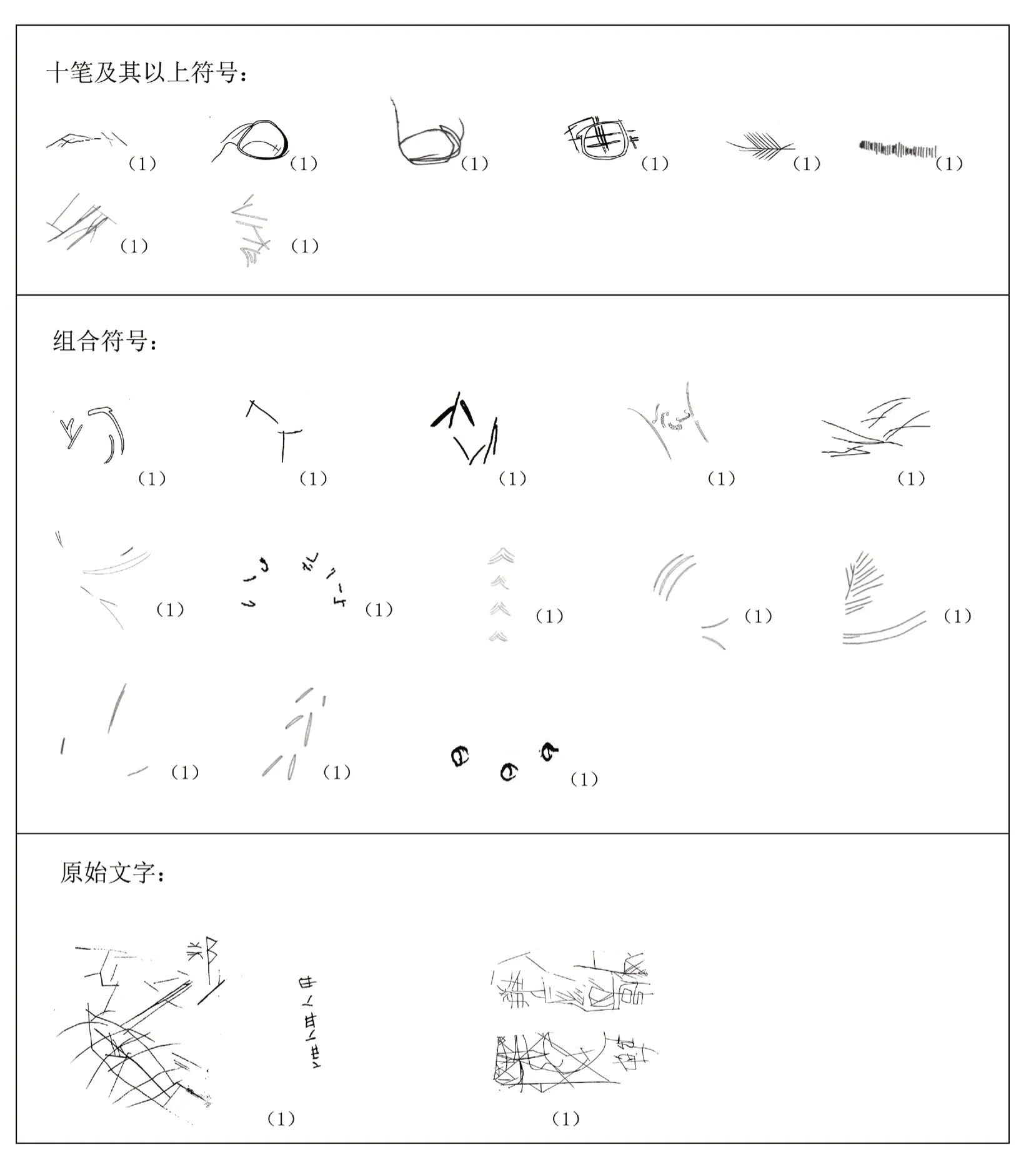

三、庄桥坟遗址刻画符号种类及频次

笔者将庄桥坟遗址的刻画符号按照单体符号、组合符号进行分类汇总,再按照可辨识笔划的顺序,遵循由少到多,由简单到复杂的原则进行排序;并标注其出现的频次。所谓的出现频次统计,即一种刻符在一件器物上出现,则统计为一次。比如,鼎,有三个鼎足,若三鼎足上的刻符是同一种,则按照出现一次的频率统计。

受限于刻画工具、载体质地,再加上无统一标准,史前时期的刻画并不规范。所以,符号种类归并难免有失准确,必定会带有一定的主观性。比如两个符号,本文是按照同一种符号统计的,主要原因,一远古时期的刻画尚不规范,两弧线交接处是否闭合并不能成为区别符号的要素;二从笔势来看,二者也应视为同一种符号。

四、庄桥坟遗址刻画符号的特点

(一)刻画符号数量多,且多为单体符号,出现少量组合符号。

庄桥坟遗址共有247 件器物上出现刻画符号,相同或相似的符号归并起来可得117 种。根据统计,简易的符号,重复率较高,如形符号出现次数最多,达28 次;、次之,分别出现25、14 次。重复次数达到2 个以上的符号有28 种,这些符号占全部符号的24%,绝大多数符号仅出现一次(图一~三)。刻符大体上以简单的直笔、斜笔为主,有少量的曲笔,及戳印的圆圈,且多孤立于陶器的足部、底部等位置。重复率高的刻符构成要素比较简单,不同区域的人很容易造出同形的符号,但其意义并不一定相同。在15 件器物上发现较为复杂的组合符号,即两种或两种以上刻画符号的组合,显示了庄桥坟遗址刻画符号已经具备了表达复杂意蕴的功能。

图一 庄桥坟遗址刻画符号及出现频次(1)

图二 庄桥坟遗址刻画符号及出现频次(2)

图三 庄桥坟遗址刻画符号及出现频次(3)

(二)刻画符号内容丰富,既有象形符号,也有几何形符号。

对于刻画符号种类的统计,以往一些对刻符的整理性著作,大致将其划分为三类,象形符号、抽象符号与其他符号⑤。但受限于陶器完整度、陶衣剥蚀等客观条件,以及研究者角度不同等主观因素的影响,三分法还是会存在一些问题,因为良渚文化刻画符号中比较复杂难以定性的情况较多。庄桥坟遗址亦有这个特点,但有一些符号的形态还是很清晰的。如是很简单的几何符号;而则状似随波摇曳的水草;具有明显的水田意味;还有勾形符号;形似鱼尾的符号,以及鱼形符号符号则呈现的是鸟正在飞翔的姿态。

几何类符号与象形类符号的出现说明良渚先民已具备了较为发达的抽象思维能力。几何类符号抽象简洁,应属于约定俗成的符号,具有简单记事的功能,但解析起来非常困难。但象形类符号大体上可以从其形象特征判断出其主要含义。鱼形、鱼尾、水草等符号是当时地理生态环境的体现;水田形符号可与庄桥坟遗址出土的两件石犁对应来看,尤其是其中一件通长(含木质犁底)106 厘米的组合式石犁,体现了良渚文化时期的稻作农业已较为发达;勾形符号,以及遗址考古发现的大量石镞等渔猎工具,是平湖地区良渚时期渔猎经济依然占据一席之地的证据;鸟形刻画符号,似是良渚先民信仰的昭示,对鸟的崇拜在我国东部沿海地区原始文化中是非常普遍的现象,庄桥坟遗址陶器上的鸟形刻画符号也反映了这一自然崇拜的事实。

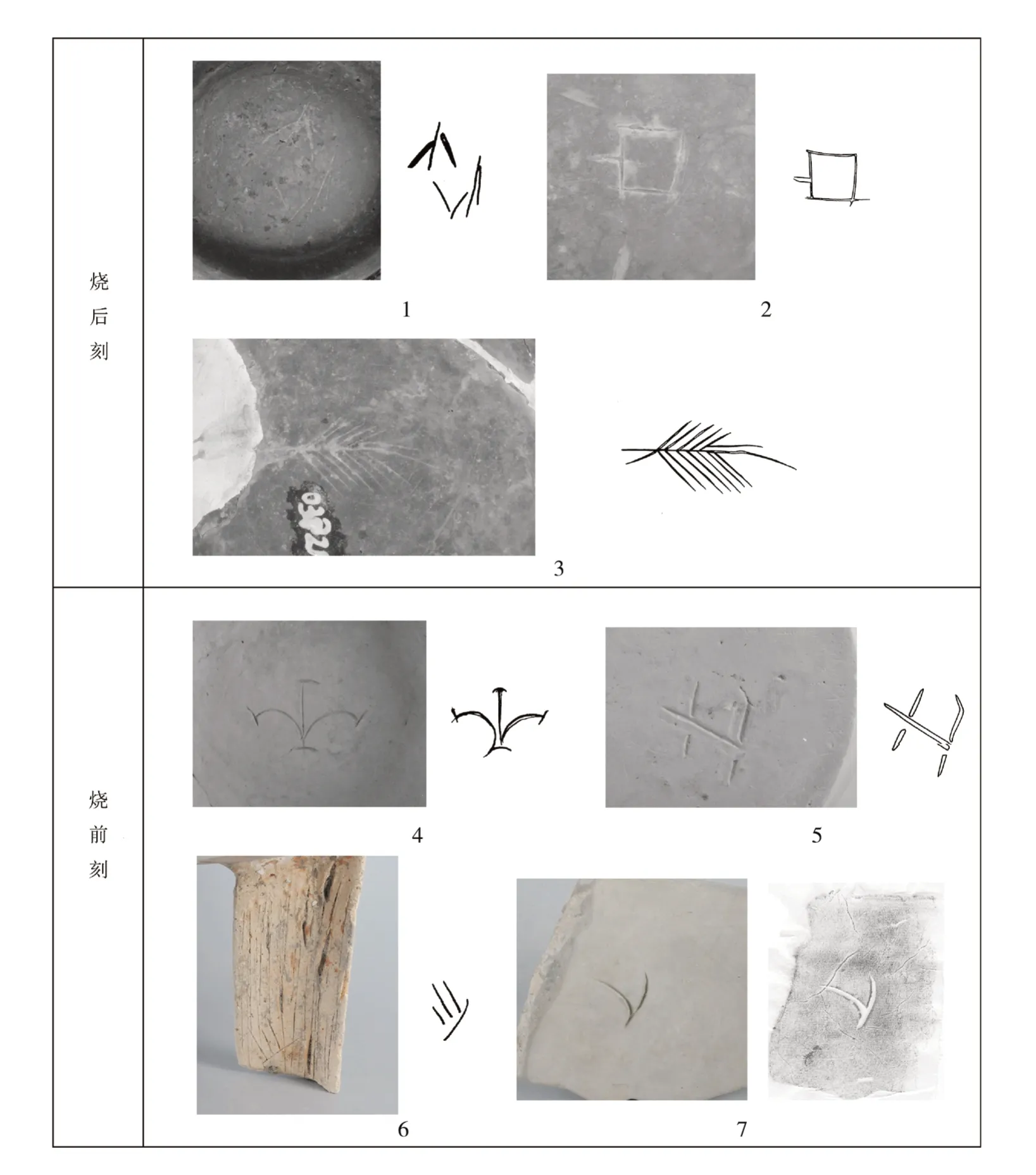

图四 刻画符号烧前、烧后刻对比图

庄桥坟遗址的刻画符号,已经可以从多个方面反映当时的生活、生产状况,以及自然环境风貌,透露出了良渚先民对社会和自然现象的某些认知和观念。可以想象,当时的人们依水而居,以稻作和渔猎为主要谋生手段,筑土堆墩,繁衍生息。

(三)刻画符号烧前刻较多,烧后刻较少。

泥质陶的符号存在烧前刻与烧后刻画的情况,而夹砂陶器未发现烧后刻画的情况。作为实用器的泥质黑皮陶,基本都为烧后刻。总体上来讲,多数是用尖状器,在陶坯入窑烧成之前所刻,刻道较深,边缘有起伏;少数是在晾干的坯胎或烧成后所刻,刻道浅,边缘有剥痕,有两次甚至多次重复刻画的现象。

可见,良渚先民是在充分掌握了各种陶器不同胎质的基本特点后,从实际情况出发,区别以待。如泥质陶胎质相对较为松软,无论烧造前后,均适合刻画;而夹砂陶烧造完后胎质较为坚硬,且陶颗粒感重,刻画效果最差;黑皮陶,显然只能在烧造完后,再在陶衣上进行刻画了(图四)。遗址内出土的诸多骨锥、骨匕、角锥、石片,均有可能是刻画时所使用的工具。

(四)刻画符号出现的位置较为统一

刻画符号的位置很统一,基本固定于平底器的外底部、三足器的足正面及侧面、圈足器的外底部,而器物的口沿、腹部、内底、圈足内外壁等部位相对较少,器盖的符号则是位于盖面和钮上。两个或两个以上相同或相似的符号多出现于三足器上或同一器物的配伍部分上,推测此种刻符可能为陶器制作中的配对标记。

值得一提的是,良渚文化时期出土的陶鼎,有部分是鱼鳍形鼎足。所谓的鱼鳍形足,即足侧面刻划有一道道的竖条纹,足底部呈斜坡状,形似鱼鳍。良渚先民在鱼鳍形鼎足上刻画符号时,为避免与原本的纹饰混为一体,会刻意刻画如横向“一”字符号,或斜向“一”字,或其他区别于纹饰的符号。这些现象都足以证明这些刻画符号的出现,不是随性而为,而是有意识,有目的的行为。

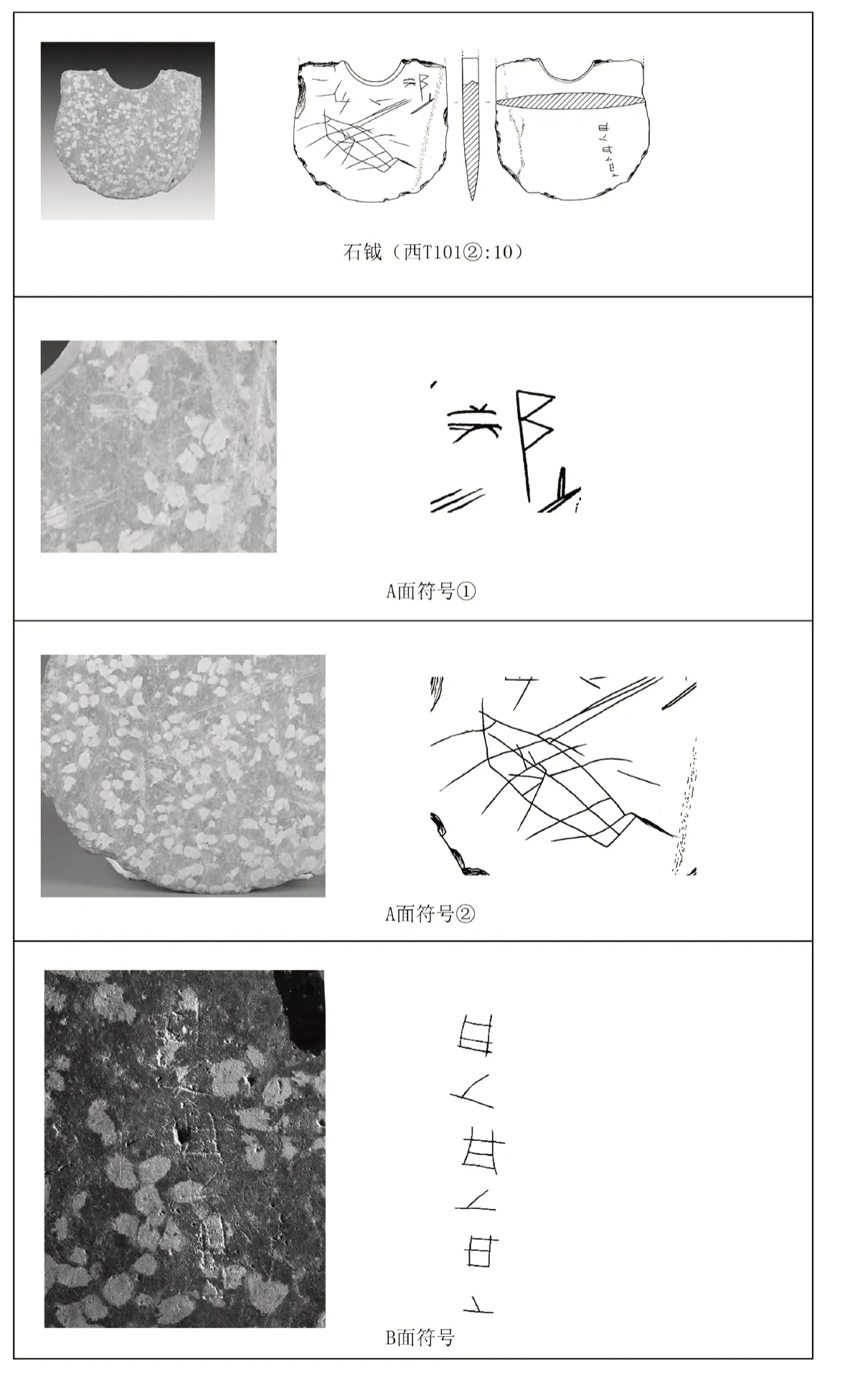

图五 石钺(西T101 ②:10)

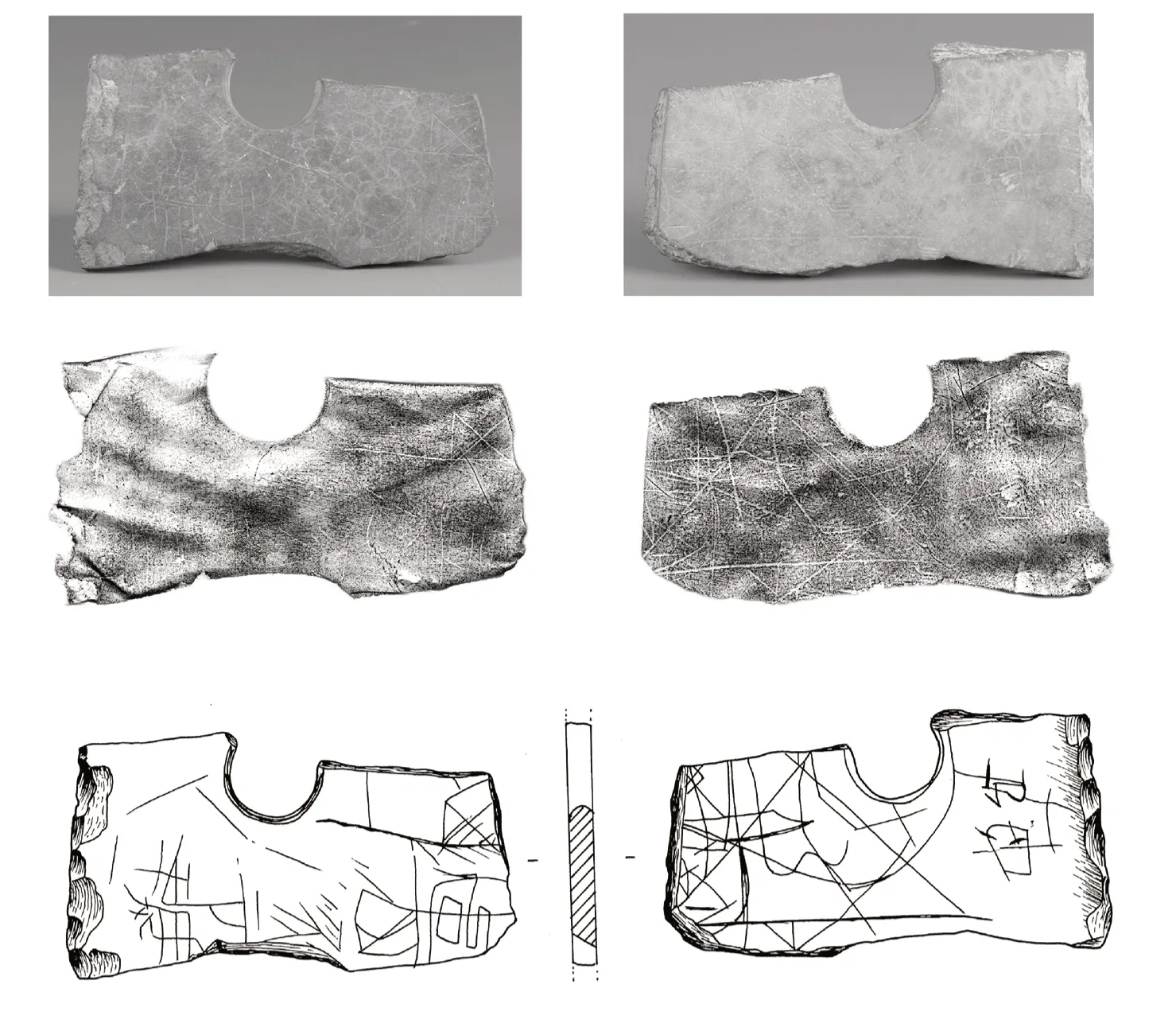

图六 石钺(H41:1)

陈昭容先生认为,史前与有史时期陶器上的刻划有一定的传统。因此,可以“以后推前”。商代晚期以后的陶文中,“制作者”“使用者”“记数字”最多,其次是陶器制作者或拥有者的氏族记号,以及陶工个人记号或制陶时使用的记号⑥。从陈先生的研究意见出发,结合庄桥坟遗址刻画符号的特点,推测这些刻画符号许是制造者制陶工序的标记,也可能是使用者所有权标记,也可能是记事的标记。

(五)出现原始文字

庄桥坟遗址在两件石钺上发现了原始文字。一件石钺(图五),其A 面,出现了类似偏旁部首的结构,其构造和结体已非常接近汉字风格,但究其是一个还是多个字,还无从判定。B 面共刻有6 个字符,其中两个字符呈序列、连成排、重复地出现三遍,有连字成句的特点。另一件刻有原始文字的石钺(图六),两侧的刻画符号都比较繁复,风格多直线,少弧线,许是多个字重叠而成。部分刻符结体也符合汉字的书写风格。

有专家认为,多个刻画符号的排列组合,突破了符号孤立存在的局面,说明良渚先民们想要表达或传递某种信息,就不能简单地视其为装饰用的图像,而是蕴含着某种特定的“表象”意义,可以视作为当时的“原始文字”。虽不能说它就是中国文字的前身,但具备了文字特有的表意功能。同时也说明,不管是史前符号系统还是原始文字系统,它们的发展与中华文明“多元一体”的形成过程和苏秉琦先生提出的“满天星斗”说的复杂性是相一致的⑦。

五、结 语

庄桥坟遗址墓地应属于历时性墓地,每一个时期的墓葬排列比较有序,可能是一个家族的若干代人都使用的延续时间很长的墓地。虽已经有了贫富分化的现象,但差距并不明显。有学者在张忠培先生对良渚文化墓葬分级的基础上,将良渚文化社会等级细化成七小等级⑧,而庄桥坟遗址271 座墓葬,大部分墓葬随葬10 余件,且基本由陶、石器构成。按此标准庄桥坟聚落址居民处于第七至第五等级,最高不过是“上层平民,有一点私有财产,与一定劳动领域相关的行使战斗职能的人”。

可见,庄桥坟遗址的整个墓地组成比较平稳,阶层之间并没有太过悬殊。而且,庄桥坟遗址在不同类型、随葬品多寡的墓葬中都出土有带刻画符号的器物。以往有学者认为文字是掌握在少数人的手中,如统治阶层以及从事宗教祭祀活动的巫手中。庄桥坟遗址刻画符号在墓葬中分布的现象,是不是可以说明较为简单的指示、标记性符号,因为易于创造与掌握,在良渚文化各个阶层普遍流通,具有公众性。而较为高级别的原始文字刻画在石钺上,掌握在这个家族财力丰厚、地位较高的人手中,记录着较为重大的事件。

文字不是偶然形成的,它是社会生产力发展到一定阶段的产物。成熟的文字需要有一个造字子系统,利用少量基本符号,以不同的排列组合方式,创造出可以突破时空限制用以交流表达的文字,以线性顺序排列出来组成句子,从而达到记录语言的目的。庄桥坟遗址少量象形符号,多数为抽象符号,还远未达到可以用语句的方式系统记录语言的程度,所以属于原始记事的性质,具有表意功能。而石钺上排行连刻的符号,因其特殊性,和文字的属性非常相似,归属具有鲜明浓厚地方特色的原始文字应该没有太大问题。从某种意义上说,它们可以看作是文字的萌芽形式,和汉字的孕育发展有相同的步调,会流到整个中国范围内的古汉字进程中,是其发展的轨迹之一。

注 释

①施昕更:《杭县第二区远古文化遗址试掘简录》,上海《时事新报·古代文化》1937 年4 月14 日、4 月21 日。

②何天行:《杭县第二区的史前遗存与黑陶文化》,上海《时事新报·古代文化》1937 年5 月19 日。

③⑤⑦张炳火主编、良渚博物院编著:《良渚文化刻画符号》,上海人民出版社,2015 年。

④徐新民、平湖市博物馆、浙江省文物考古研究所:《平湖庄桥坟遗址刻画符号图集》,文物出版社,2013 年。

⑥陈昭容:《从陶文探索汉字起源问题的总检讨》,《中央研究院历史语言研究所集刊》1986 年,第五十七本第四分。

⑧许鹏飞:《良渚文化墓葬及其反映的社会结构与形态》,《中国国家博物馆馆刊》2015 年3 期。