新时代中国共产党的长江经济带发展战略研究

孙智君 李萌

摘 要:作为关系国家发展全局的重大战略部署,新时代中国共产党关于长江经济带高质量发展战略包含科学的发展理念、精准的战略定位以及区域、产业、生态和机制等分层面的思考与策略,有总有分,形成一个层次分明,有重大引领作用的战略体系,为长江经济带中长期发展提供了有指导意义的重要遵循。从价值维度来看,新时代中国共产党的长江经济带发展战略体现了全局性与多层面的统一、理论性与实践性的统一、前瞻性与时效性的统一。

关键词:新时代;中国共产党;长江经济带;发展战略

基金项目:国家社会科学基金项目“习近平总书记的产业经济思想及其实践影响研究”(17BJL008)。

[中图分类号] F092 [文章编号] 1673-0186(2020)012-0028-017

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2020.012.003

党的十八大以来,面对国内外新的政治经济格局,以习近平同志为核心的党中央将长江经济带发展确立为国家重大战略。2013年7月21日,习近平总书记在考察武汉期间,从发挥内河航运协同作用的视角,首次提出将长江全流域打造成黄金水道;此后,习近平总书记在2016年1月及2018年4月主持召开了两场关于“推动长江经济带发展”的座谈会,分别位于长江上游的重庆以及长江中游的武汉,并提出以创新、协调、绿色、开放、共享为理念推动长江经济带高质量发展。在这一系列新观点、新思想的支撑和指引下,党中央、国务院出台多个重要规划和政策,提出系统的长江经济带发展战略,并将其发展方向定位为生态文明建设的先行示范带、东中西互动合作的协调发展带、引领全国转型发展的创新驱动带、具有全球影响力的内河经济带,长江经济带升级为国家战略。新时代中国共产党制定的长江经济带发展战略,“是党中央作出的重大决策,是关系国家发展全局的重大战略,对实现‘两个一百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重要意义”[1] 。

一、长江经济带发展战略的理论逻辑与实践进程

长江经济带发展战略具备深厚的理论和实践基础。从理论维度看,该战略遵循经济地理学、流域分工理论和产业发展理论等经济学理论,并在实践中不断完善这些理论;从实践层面看,长江经济带发展战略从规划构想、部分地方政府推动到政策密集出台,并在国际国内市场的推动下,成为国家层面的重大引领型区域发展战略。

(一)长江经济带发展战略的理论逻辑

从经济地理学角度看,地理环境与区位布局对长江经济带发展的影响重大。长江经济带覆盖贵州省、云南省、四川省、重庆市、湖南省、湖北省、江西省、安徽省、浙江省、江苏省、上海市11个省市,横跨中国东中西三大区域,占全国21%的流域面积,拥有丰富的自然资源及独特的生态系统,超过40%的人口聚集于此[1]。地理環境决定论强调地理环境对人类生理机能、心理状态、社会组织和经济发展状况的重要影响,强调地理环境是农业、工业和旅游业等实践活动的天然前提,决定人类迁移、产业分布和经济发展[2]。新经济地理学则强调地区经济发展既受到区内各要素及其积累水平的影响,也受到区外相邻地区经济发展的影响[3],也强调交通条件的优化将改变区域离心力和向心力之间的均衡状况,进而对城市群规模和产业布局产生极大的影响。长江经济带沿岸11省市地形地貌资源特色各异,沿大河流域布局的地理特征决定流域内各地区在漫长的历史演化期内,经由自我发展、交互影响以及更广泛的外部区域要素的影响,遵循“逐水而居的居住地—资源轴带(农牧业、矿业、水能)—交通轴带—工业产业带—城市密集轴带”的规律不断发展演变[4],目前已形成具有较大规模的成渝城市群、长江中游城市群和长三角城市群三大城市群,未来的发展应保障流域水资源的可持续利用,推进流域保护性开发,并呈轴向向长江经济带沿岸各地区辐射,形成以水资源和立体交通为纽带,耦合人、地和其他一切资源的高效运作的经济社会系统,推动该地区产业结构创新性转型升级,打造世界级城市群。

马克思将分工视为政治经济学的一切范畴的范畴,马克思主义政治经济学理论的流域分工理论表明,流域内各地区自然条件的差异性使得流域内部“原来不同而又互不依赖”的各地域之间发生交换和社会分工,形成流域分工。2018年长江经济带GDP约40.3万亿元,占全国比重超过45%[1],在全国占据重要的战略地位。但是,该区域上中下游在资源、环境、交通和产业基础等方面发展极不平衡。差异与非均衡蕴含着分工的逻辑,即同一水系所涉及的各地域依据各自生产优势进行专业与协作生产。但是,“所有互相交往的个人的共同利益与单个人的利益或单个家庭的利益之间的矛盾在分工的进行中产生”[5]。这意味着,在流域分工过程中,需要政府出台协调政策,以化解整个流域经济的共同利益与内部滋生的特殊利益之间的矛盾。流域分工理论以马克思主义政治经济学为理论基础,为长江经济带在流域分工新格局中打造协同发展的经济共同体和生态共同体,为国家制定并实施长江经济带高质量协同发展的政策体系提供了坚实的理论基础。

罗斯托的经济成长阶段理论认为,特定地区将随着资本积累水平的变动,主导产业发生更替,其经济发展将经历传统社会阶段、准备起飞阶段、起飞阶段、走向成熟阶段、大众消费阶段和超越大众消费阶段等过程[6]。自唐代以来,我国经济中心逐渐转移至南部地区,长江流域至明清时期发展成为全国农产物基地;民国年间则成为我国手工业乃至近代工业的发祥地;中华人民共和国成立后,长江沿线布局了水电开发、工业和交通等事业,为该区域向起飞阶段发展奠定了基础。改革开放以来,长江经济带以流域水资源为纽带,经历起飞阶段和走向成熟阶段,长江中游地区进入大众消费阶段,长江下游发达地区甚至进入超越大众消费阶段。在产业发展上,沿长江主轴和支线,形成了有重要影响力的大宗农产品集聚区、工业集聚区和商贸集聚区。当前和未来将依托长江黄金水道和沿岸密布的产业园区与经济开发区,利用各地区区位、产业、劳动力、市场和政策优势,打造世界级产业集群。

(二)长江经济带发展的实践进程

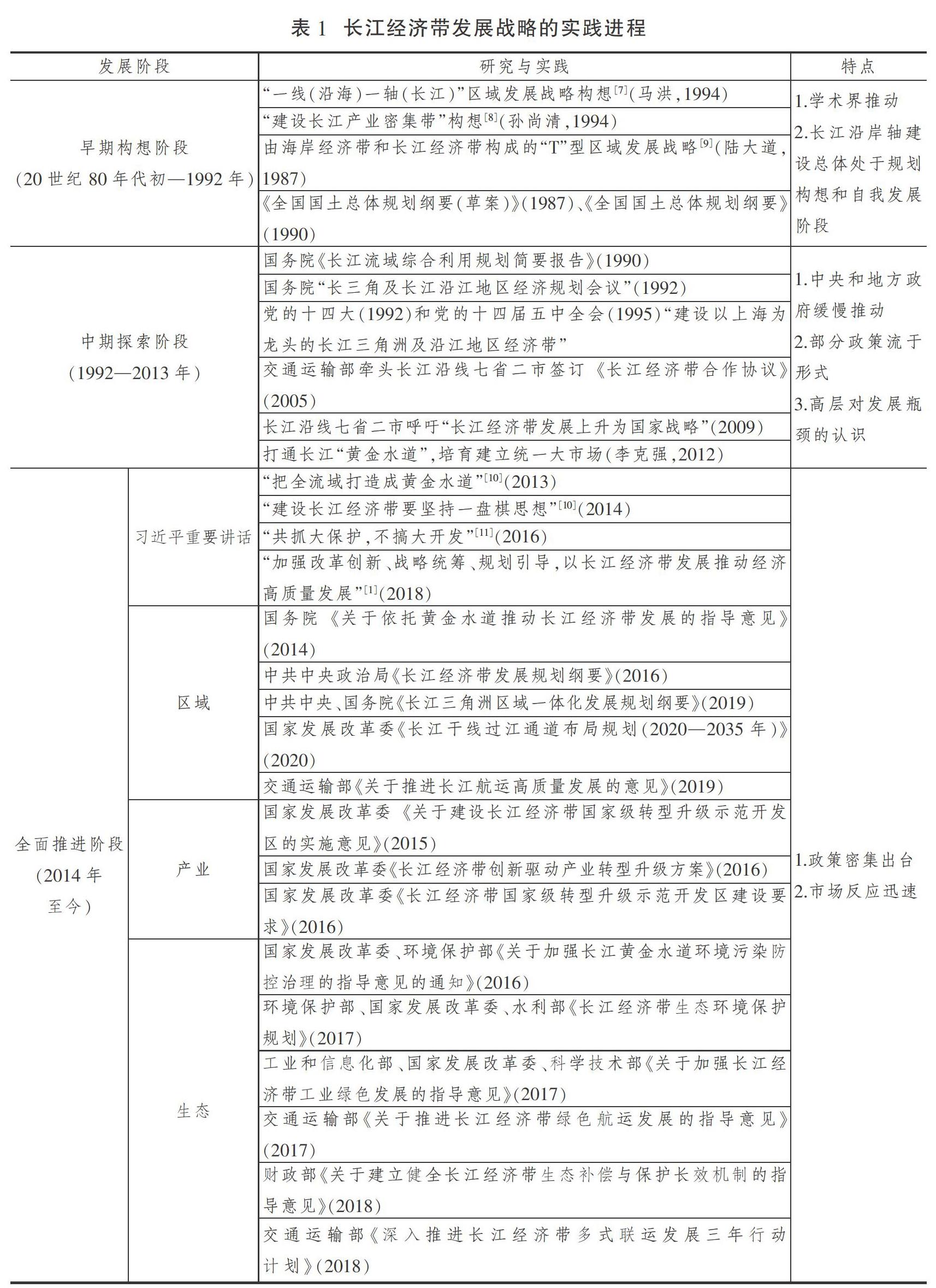

实践层面,长江经济带的发展历程按照推进深度可以分为三个阶段,即早期构想阶段(20世纪80年代初—1992年)、中期探索阶段(1992—2013年)及全面推进阶段(2014至今)。

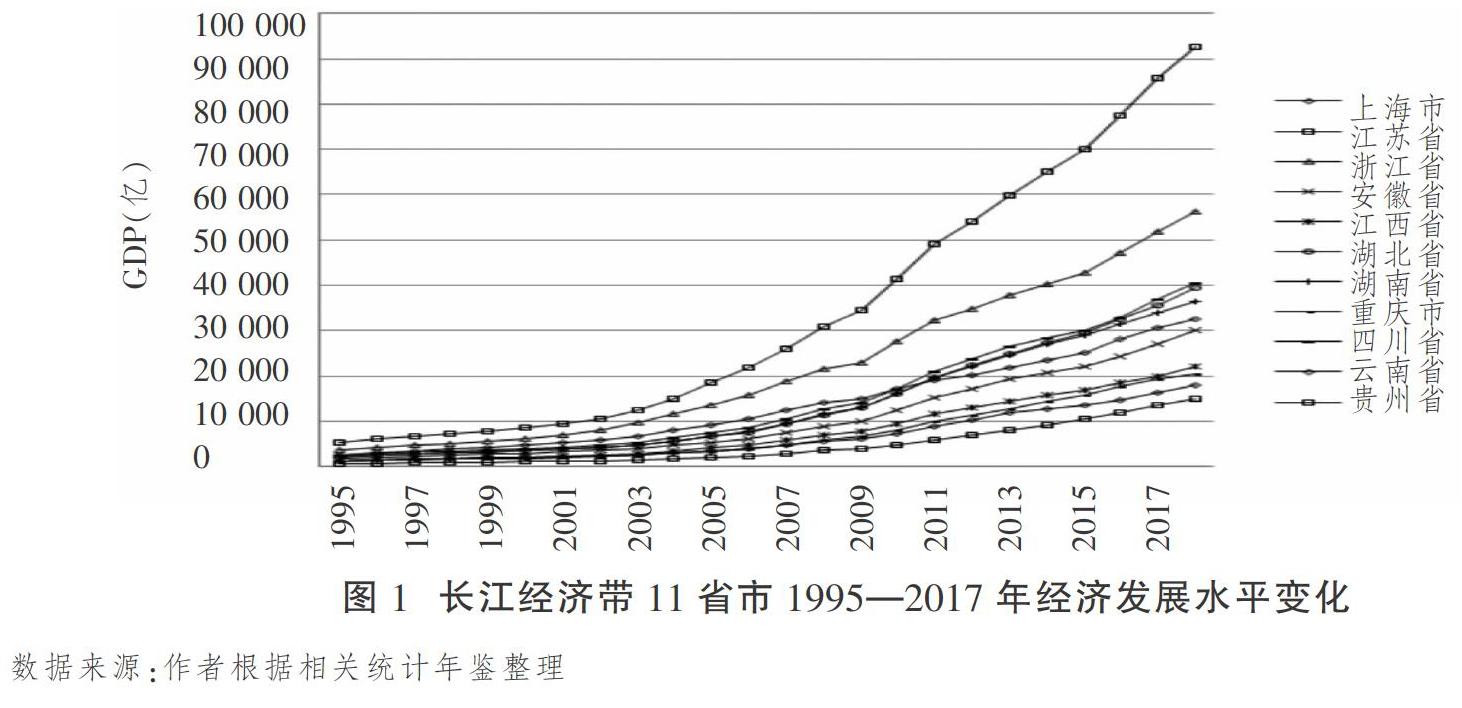

四十年发展过程中,学术界、市场和政府等多方力量对长江经济带的发展起到重要推动作用。尤其是2014年以来,推动长江经济带发展的顶层政策不断完善,中央层面和地方层面的配套政策陆续出台(表1),长江经济带11省市从2014年以来GDP总量上升幅度较快,可见政策与市场双重因素在培育长江经济带高速发展的新动能上成效显著(图1)。

二、新时代中国共产党长江经济带发展战略的总体维度

本文对我国经济进入新时期以来,中国共产党出台的关于长江经济带的重要文件,以及习近平总书记关于长江经济带发展的重要讲话进行梳理和分析,从历史、理论、发展的角度来归纳和总结长江经济带发展战略,将其逻辑框架描述为五大理念、战略定位、区域格局、重点领域和该区域经济高质量发展,上述五个内容共同构成新时代中国共产党的长江经济带发展战略的总体维度。

(一)新时代中国共产党关于长江经济带发展战略思想的总体构架

经济高质量发展的本质是高效、公平和可持续发展,其根本目标是满足人民日益增长的美好生活需要。新时代中国共产党关于长江经济带高质量发展战略思想的总体架构见图2。

(二)新时代中国共产党关于长江经济带发展的战略定位

新时代背景下,我国经济高质量发展,就是要贯彻五大理念,并形成以五个维度为引领的全方位发展[12]。长江经济带作为我国国土空间开发中最重要的东西轴线,在实现我国经济社会全面深刻转型的过程中、在国家全局发展中具有重要战略地位。“努力把长江经济带建设成为生态更优美、交通更顺畅、经济更协調、市场更统一、机制更科学的黄金经济带,探索出一条生态优先、绿色发展新路子。”[1]探索“新路子”的原则和指导思想,就是贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念。结合习近平总书记2016年1月5日的重要讲话精神与2016年9月中共中央印发的《长江经济带发展规划纲要》,本文从学理上将新时代中国共产党关于长江经济带发展的战略定位概括为绿色先行示范带、创新驱动带、协调发展带、开放关联带和共享先行带。

其一,构建绿色先行示范带——以绿色作为长江经济带高质量发展的根本前提。新时代背景下,中国共产党坚持绿色发展的理念,致力于解决人类与自然和谐共生的问题。习近平总书记从理论和历史的角度深刻阐述了绿色发展理念,他援引恩格斯的分析——我们并不能赞赏人类胜利自然界的例子,自然界一次次对人类的胜利进行了报复,运用归纳法阐述了古今中外经济发展史上人类不顾一切地从自然界攫取财富后引致的负外部性,他指出人与自然必须要和谐相处,人类对自然的伤害究其根本是人类对自身的侵害[13]。习近平总书记基于环境伦理理念在重庆指出,应将长江经济带建成上中下游相协调、人与自然相和谐的绿色生态廊道,建成我国新时期生态文明建设的先行示范带,形成可复制、可推广的生态文明建设“长江经济带范本”[14]。

其二,建设创新驱动带——以创新作为长江经济带高质量发展的第一动力。新时代背景下中国共产党始终坚持把创新摆在第一位,以创新驱动发展。习近平总书记指出:“发展动力决定发展速度、效能、可持续性。”[15]应以创新作为发展的基点,以创新培育动力,同时塑造更多发挥先发优势的引领型发展模式。“创新是一个复杂的社会系统工程,涉及经济社会各个领域。”[15]依靠理论创新、制度创新、科技创新和文化创新才能获得竞争优势。长江经济带具有丰富的自然资源,产业和智力密集的优势,在创新层面具有较大的比较优势和先行先试条件,把发展基点放在长江经济带的各层面创新上,发挥科技创新在全面创新中的引领作用,深入实施长江经济带创新发展战略,将长江经济带建设成发挥示范作用、引领创新发展的创新示范带。

其三,建设协调发展带——以协同作为长江经济带高质量发展的重要手段。习近平总书记引述《二程粹言》中的“有上则有下,有此则有彼”来论证事物之间及事物各要素之间的关联性,指出要“着力增强发展的整体性、协调性”[15]。长江流域是以长江为中心、由各条支流或分水岭包围而构成的自然地理单元,是一个拥有丰富的山水林田湖资源且相互关联的流域生态系统。当前,需要在战略协同、科技协同、组织协同、管理协同和政策协同等维度,推动长江经济带在区域、产业、生态和机制诸层面高质量发展、协调发展。

其四,建设开放关联带——以开放作为长江经济带高质量发展的外力。习近平总书记援引马克思主义经典著作揭示的理论观点,结合我国同世界之间的关系演变过程,指出要顺应全球化趋势,大力倡导对外开放。“一带一路”倡议推动我国对外开放从“以东部沿海地区为龙头”转向“陆海内外联动、东西双向互济”的新格局,而长江经济带东西两端恰好连接着“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,既是我国推动沿江和内陆开放的最佳路径,又成为我国内陆经济的开发关联带。

其五,建设共享先行带——以共享作为长江经济带高质量发展的终极目标。习近平总书记引述《淮南子·汜论训》名句“国有常,而利民为本”,指出应把以人民为中心的发展思想贯彻到经济社会发展的每一处,止步于思想环节、停留在口头阶段是远远不够的[16]。推进长江经济带高质量发展的终极目的是通过深化改革、引领创新,以市场和制度双轮驱动区域可持续发展,实现产业高质量发展,创造绿色共享的生活环境,建设先行先试的共享先行带。

三、新时代中国共产党长江经济带发展战略的分层面

具体而言,新时代中国共产党长江经济带发展战略主要分为区域层面、产业层面、生态层面以及机制层面。

(一)长江经济带发展战略的区域层面

第一,建立在开放格局上的长江经济带协调发展战略定位。党中央明确指出了区域协调发展在新格局下的总体思路:按照客观经济规律调整完善区域政策体系,发挥各地区比较优势,促进各类要素高效集聚和合理流动,增强创新发展动力,加快构建高质量发展的动力系统,增强中心城市和城市群等经济发展优势区域的经济和人口承载能力,增强其他地区在保障粮食安全、生态安全、边疆安全等方面的功能,形成优势互补、高质量发展的区域经济布局[17]。从开放的角度考察区域经济,其外延从小至大包含县(市)域经济、省(自治区、直辖市)域经济、都市圈、经济圈以及与国际经济之间的关系等,由此,理论上长江经济带发展战略的区域层面应包含图3所示的三大层次。《长江经济带发展规划纲要》对上面三个层次的区域协调发展进行了明确定位。长江流域既是长江经济带产业聚集的空间“主轴线”,也是该区域生态多元化和可持续发展的承载带;既是我国国土空间开发的主骨架,也是内陆对外开放的“主通道”,承载着绿色引导、产业集聚、区域协调和通道开放的独特经济社会功能。

第二,以综合立体交通走廊为战略支撑,推动长江经济带区域协同发展。目前,长江经济带已形成水路、陆路和航空等多种运输网络。水运方面,武汉至安庆段“645”航道整治工程使得长江经济带水运较以前畅通;陆路方面,沪汉蓉高速铁路的开通极大降低了长三角地区、长江中游和川渝地区之间的运输成本;航空方面,至2015年,该区域内共有77个已开通民航业务的机场。联运方面,四川宜宾港、泸州港采用铁水联运、水陆联运等综合交通方式,集装箱吞吐量规模增长。但总体上,长江经济带与其他区域之间、长江经济带11省市之间,交通基础设施存在空间差距和极化现象,区域之間仍然存在较多的交通瓶颈,导致各种区际要素无法高效流通,阻碍区域间经济分工与协作。习近平总书记对此问题有深入的思考:“我们国家物流费用成本偏高,这其中就有运输效率不高问题,究其原因,主要是各种运输方式各自为政发展,各种交通运输方式衔接协调不畅、彼此结构不平衡不合理导致的。”[1]对于改善长江经济带交通困境,各种交通运输方式怎样统筹协调发展、降低运输成本、提高综合运输效益?如何优化已有岸线使用效率、破解沿江工业和港口岸线无序发展问题?长江经济带下游“卡脖子”、中游“梗阻”、上游“瓶颈”等问题,需要由点及面,敦促地方找思路。沿长江通道集合了各种类型的交通运输方式,要注意加强衔接协调,提高整体效率[1]。

第三,实施跨区域协同发展战略,推动城市群协同发展。城市群协同发展战略是新时代中国共产党长江经济带发展战略的重要组成部分。该战略以长三角城市群、长江中游城市群和成渝城市群3个流域性国家级城市群为主,以三峡城市群、黔中城市群、滇中城市群和川滇黔城市群4个区域性城市群为辅,以加强城市群之间的区域分工和协调发展为主要战略方向。3个主要城市群中,长三角城市群凭借区位和政策优势,经济总量最高但增速最低;成渝城市群受益于西部大开发政策和“一带一路”倡议,经济高速增长;长江中游城市群虽城市数量众多,但发展相对缓慢,其总量上仅与成渝城市群接近,增速上却不及成渝城市群。就各城市群内部差异而言,成渝城市群内部城市发展高度不均衡,其余两个城市群内部城市发展相对均衡,但也存在一定差异。造成不均衡发展的主要原因是政府投资、市场发展水平、对外开放程度及各影响因素之间的交互作用[18]。长江经济带城市群当前的发展状况主要表现在,长江经济带横跨我国东中西部,地区发展水平参差不齐,在人民生活水平、公共服务质量、基础设施条件等方面有着很大的差别;长江经济带部分地区的脱贫攻坚任务还很繁重。区域合作虚多实少,城市群缺乏协同,带动力不足[1]。如何化解困局?习近平总书记在“重庆长江经济带发展座谈会”上表明,长江经济带是一个整体,“要促进长江经济带实现上中下游协同发展、东中西部互动合作。”[11]在武汉座谈会上,习近平总书记再次强调:“树立‘一盘棋思想,把自身发展放到协同发展的大局之中,实现错位发展、协调发展、有机融合,形成整体合力。”[1]三大城市群之间应研究并建立科学的、操作性强的跨区域协同发展战略,其中,长三角城市群应合理运用产业梯度原理,一方面主动承接东部产业转移与经济辐射,另一方面推动各种资源要素向西转移,并辅以切实有效的创业、创新和就业补贴政策;长江中游城市群进一步扶持环鄱阳湖地区及长株潭城市群发展,增强武汉、长沙和南昌的辐射力,不断推进公共服务均等化;成渝城市群应以落后地区的综合交通建设为纽带,推动城市群之间的互联互通,在规划和政策的引领下积极融入“一带一路”与“长江经济带”建设。

(二)长江经济带发展战略的产业层面

新时代中国共产党长江经济带发展战略的重中之重是构建现代产业体系。习近平总书记指出:“推动长江经济带高质量发展,推进现代化经济体系建设,要将质量、效率摆在首位,推动质量、效率、动力这三大变革,加快建设现代金融、实体经济、人力资源、科技创新协同发展的产业体系,构建宏观调控有度、微观主体有活力、市场机制有效的经济体制。”[1]

区域发展的核心在产业,产业发展的平台在区域。长江经济带十一省份各级开发区作为产业发展的主要载体,在探索绿色路径、引导产业集聚、形成创新集群、推动开发开放和试行体制改革等方面起到重要的作用。截至2018年年末,长江经济带十一省份共有各类国家级和省级开发区1 187个,占全国44.3%;在长江经济带11省市中,上游地区占比28.5%,中游地区占比29.0%,下游地区占比42.5%(表2)。

上述开发区依托长江干线航运和沿江综合运输体系,集聚了包括装备制造业、医药制造业、新材料产业、电子信息产业、计算机通信和其他电子设备制造业、汽车制造业等在内的多个主导产业和主导产业体系。通过对域内108家国家级经济技术开发区的主导产业体系进行梳理,发现11省市开发区的主导产业呈现较为明显的产业同构现象(表3)。

从长江经济带11省市整体来考察,计算2016年该地区工业领域各产业产值占全国的比重,结果如图4所示。

由雷达图可见,长江经济带主导产业产值占全国的比重超过50%的行业由低到高包括化学原料和化学制品制造业,酒、饮料和精制茶制造业,通用设备制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,其他制造业,电气机械和器材制造业,仪器仪表制造业,烟草制造业,化学纤维制造业。可见,无论在产业规模上,还是在产业形态上,长江经济带已经占据全国领先地位。

党中央对长江经济带产业发展现状有着精准的把握,习近平总书记指出“产业转型升级取得积极进展”[1],但同时,他提醒大家“也要清醒看到面临的困难挑战和突出问题”[1]。综合来看,产业同构和无序低效竞争困境是当前长江经济带发展过程中面临的重大挑战,具体而言,一些地区出现了圈地盘、条块分割和争抢资源等情况,同时破坏了产业链、伤害了合作共赢精神。针对上述问题,党中央对长江经济带产业高质量发展思路作出了明确指示。

其一,以创新驱动为内核,构建和完善长江经济带创新体系。推进长江经济带产业转型升级、实现高质量发展必须依靠创新。“自主创新是我们攀登世界科技高峰的必由之路。”[19]当前,长江经济带11省市国家级和省级开发区内的主导产业在发展过程中,自主创新能力较低,创新动力不足。其原因在于长江经济带11省市内现存国家级和省级创新体系之间没有理顺关系,缺乏有效的跨区域协作创新机制,缺乏有效的重点产业共性技术和关键技术的保障机制,也缺乏有效的创新成果转化机制。实现人才与科研优势向发展优势转化的主要路径是大力推进创新驱动发展战略[19]。《长江经济带发展规划纲要》提出了增强长江经济带自主创新能力的若干举措:在国家和区域层面,“将上海打造成长江经济带创新示范高地,加强长江经济带现有国家工程实验室、国家重点实验室、国家工程(技术)研究中心、国家级企业技术中心建设,支持建设国家地方联合创新平台,建立和完善一批创新成果转移转化中心、知识产权运营中心和产业专利联盟”。在产业园区层面,对长江经济带现有各类开发园区的科技资源进行梳理和摸底,并按照一定的标准进行分类。在行业层面,以行业内领导型企业为核心,由跨区域的具有上下游关联关系的企业、科研单位、大学和产业技术联盟等各类创新主体在交易成本最低化的情况下,缔结产业技术创新战略联盟。在创新人才层面,结合长江经济带人才需求设立各类人才计划。在企业层面,通过实施相关技术创新工程提升企业技术创新能力。上述举措的本质在于不断优化长江经济带沿线区域的国家创新体系和区域创新体系,开展重大产业关键共性技术、装备和标准的研发攻关,为产业转型奠定良好的技术、制度和要素基础。

其二,以建设世界级产业集群为平台,推进长江经济带产业转型升级。当前,我国制造业向中高端迈进的主要路径是以现有主导产业为基础,培育若干世界级产业集群。世界级产业集群是指产业总量规模、技术水平、产业结构高度化水平、产业链层次等方面均具有世界先进水平且在世界范围内知名的产业集群。集群拥有世界知名品牌和企业集团,或数量众多的具有上下游关联关系且已形成良好竞合关系的企业体系,也拥有推动集群发展的相关机构、组织、要素供应者等行为主体。

长江经济带11省市在“十三五”时期明确了各自的主导产业集群发展目标,并大力推行集群发展战略。在取得一定成绩的同时,与世界级产业集群相比还存在一定差距。从规模上看大而不强,全球价值链和国内价值链双重低端,锁定于加工、组装和制造环节,下游地区相对成熟的产业集群多集中于制造业领域,现代服务业领域集群还不成规模,尚处于培育阶段;中上游地区的产业集群多属于传统制造业,且处于培育阶段。2018年4月,习近平总书记在长江经济带中游区域专程考察和调研企业转型发展现状后指出,长江经济带部分城市积累了传统落后产能、止步于传统发展模式、依赖着传统发展路径。如何破局?早在2016年3月,国家发展改革委发布的《长江经济带创新驱动产业转型升级方案》中,提出了依靠沿江国家级、省级开发区以及大型企业,大力推進新一代电子信息、港航物流、高端装备、信息服务、汽车、绿色能源、家电、旅游休闲、纺织服装、现代农业与特色农业十大世界级产业集群构建的行动方案。2019年5月,习近平总书记主持中共中央政治局会议时强调,长三角地区应紧扣核心——高质量发展和一体化发展。使得高质量发展的区域集群逐步建立[20]。2019年10月,党的十九大报告指出,要打造一批世界级先进制造业集群,使我国产业摆脱中低端困局,迈向全球价值链中高端[21]。具体而言,一方面,打造世界级先进制造业集群的核心圈层,从市场和政府两方面实施供给侧结构性改革,推动钢铁、石化、有色金属、建材等传统行业的结构转型,壮大高端装备制造、新一代信息技术、节能环保、生物技术、新材料、新能源等战略性新兴产业,实施“互联网+”行动计划,推动信息化与产业融合发展,培育先进高端制造业体系。另一方面,构建并完善世界级先进制造业集群的辅助圈层。优先高质量发展研发设计、金融保险、节能环保、检验检测、电子商务、融资租赁、服务外包、商务咨询、售后服务、人力资源等生产性服务业,精细化高品质发展教育培训、文化体育、健康养老家政等生活性服务业。总体上,世界级产业集群思想是新时代中国共产党长江经济带发展战略中产业层面的重要组成部分,其主要思路是通过实现长江经济带重点产业与文化、教育、科技、金融等现代服务业的深度融合,打造世界级产业集群的“长江经济带样本”。

其三,以产业转移为契机,推动长江经济带产业合理布局与协同发展。长江经济带无论是三大区域层面还是11省市成员地区层面,均存在着明显的发展梯次:从流域内不同地区产业发展层次看,下游地区相对较高,中游地区次之,上游地区相对较低;这种明显的差异同样反映在11省市之间的产业结构水平和发展层次上。这种梯度差异为发展地区间分工协作提供了基础条件。

根据祝培甜等的研究成果[22],2007—2017年间,长江经济带累计建设用地占全国总量的45%;从区域考察,上、中、下游地区累计建设用地分别占长江经济带总量的31.4%、28.3%和40.3%;从产业考察,长江经济带第一、二、三产业供地面积分别占0.5%、31.2%和68.3%;制造业中,交通运输设备制造业、金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、装备制造业供地比例较高,2007—2017年间,装备制造业供地重心呈现从长江经济带中下游向上游转移的趋势;2017年,长江经济带化工行业主营业务收入占我国化工行业总体的43.1%,是该地区重要支柱产业之一,2007—2017年间,下游地区的化工行业呈现向上中游地区转移的趋势;纺织产业则是长江经济带上游地区的优势产业,江苏、浙江两省纺织产业供地面积占全国53%。总体上,工矿仓储用地面积占比大大高于发达国家,工矿用地效率较低。上述产业结构存在的问题在于:第一,采矿业、火力发电等传统产业占比较高;第二,化工行业对该地区经济社会造成严重负外部性,“长江沿岸重化工业高密度布局已经形成较严重的生态隐患和环境风险”[1];第三,纺织行业等劳动密集型产业占比较高,对于长江下游地区产业结构高级化与合理化形成一定的阻碍。对此,党中央明确表示推动长江经济带的发展应“积极稳妥腾退化解旧动能,破除无效供给,彻底摒弃以投资和要素投入为主导的老路,为新动能发展创造条件、留出空间,进而致力于培育发展先进产能,增加有效供给,加快形成新的产业集群”[1]。从具体操作层面而言,首先,应加大理论和实证研究力度,综合分析各区域需要实施转移的产业类别与方向。一般而言,长江经济带下游区域宜引导中低技术型产业逐步向中上游地区转移,与此同时,中上游地区应以本地现有产业为基础,以本地资源和环境承载能力为基础,承接相关产业转移,以市场力量为主,政府力量为辅推动产业价值链的健全和延伸。其次,研究并创新多种因地制宜的产业转移模式,鼓励下游地区发达省份与中上游地区省份共建多种形式的产业园,共享市场、劳动力和资本市场,推动区域双向高质量发展。

(三)长江经济带发展战略的生态层面

生态价值是区域经济发展的最高价值取向。“长江拥有独特的生态系统,是我国重要的生态宝库”[1],“共抓大保护、不搞大开发”[11]是党中央经过多次调研提出的长江经济带高质量发展的战略原则。

1.诊断并精准识别生态环境问题,以最低成本修复生态环境

生态优先是长江流域当前和今后发展的方向。生态优先的实质是生态修复优先,系统修复长江经济带生态是实现其生态优先的重要战略举措。在多次调研长江经济带后,习近平总书记指出:“沿江产业发展惯性较大,污染物排放基数大……长江岸线、港口乱占滥用、占而不用、多占少用、粗放利用的问题仍然突出。流域环境风险隐患突出……生产储运区交替分布……同时,出现了一些新问题,比如污染产业向中上游转移风险隐患加强,固体危废品倾倒不合法现象频发。”[1]结果,流域生态功能退化严重,部分重要湖库仍处于富营养化状态,长江生物完整性指数差,长江“病”了。基于这些认识,党中央明确提出,要以实施重大生态修复工程为主要手段,坚决修复长江生态环境[23]。修复的前提是要科学运用中医的思想观,从技术上对该区域进行全面研究,然后精准识别生态中存在的各类生态问题。习近平总书记基于系统论思维,对于长江经济带生态修复进行分类,他指出,“要从生态系统整体性和长江流域系统性着眼”,以全面的思维,“增强各项措施的关联性和耦合性”,在整体推进过程中,流域中的各个区域之间需要不断沟通与探讨,最后确定基于当前经济技术条件下的阶段性解决方案[1]。

2.以生态优先为原则,推动农业和工业绿色转型

生态文明要求产业经济活动必须实现人与自然和谐发展。中国共产党高屋建瓴地指出,长江经济带产业转型的根本原则是“共抓大保护,不搞大开发”[11],要“探索出一条生态优先、绿色发展新路子”。

就农业领域而言,长江经济带作为我国主要农产品生产地区,农业发展模式关系到全国粮食安全、食品安全和生态安全。长江经济带耕地面积比重高,一直以来存在化肥用量高、养殖密度高、土壤侵蚀严重、生活废弃物排放量大、经济作物比例高等问题,这导致长江流域水体养分输入量大、面源污染严重。“推进农业绿色发展是农业发展观的一场深刻革命。”[24]根据农业农村部出台的《关于支持长江经济带农业农村绿色发展的实施意见》,长江经济带各地区须协同抓好和完成若干重点任务:加快划分功能区和重点农产品保护区,保护农业开发空间,塑造市场供求和资源相适应的农产品生产体系;推进流域水生生物的多元保护;实施化肥与农药的减量和增效工程;推动农产品废弃物的循环利用等。《长江经济带发展规划纲要》提出,提升农业现代化和特色化水平,长江经济带上中下游错位转型发展,其中,把草食畜牧业为主的特色生态农业作为上游地区的主要关注点,把粮食等主要农产品作为中游地区的主要着手点,把高效精品农业和都市农业作为下游地区的核心发展点,在此基础上推进农村一、二、三产业融合发展。将绿色发展理念植入农业发展规划、政策制定、法律修订和管理执行等全环节,用绿色发展理念统领农业资源保护、生态修复、科技研发、生产经营、加工流通、市场消费等的全过程,让绿色发展理念覆盖种养业、农产品加工业、乡村休闲旅游业等全领域,真正将绿色的理念和精神融入现代农业发展。

就工业领域而言,对于长江经济带的产业布局,在生产层面,重化工产业在长江沿岸布局密度高。在储运层面,干线港口危险化学品年吞吐量大,且运输量年均增速不断提高,长江岸线港口存在利用效率低的问题;生产区和储运区交替分布;污染产业向中上游转移风险隐患加强,固体危废品倾倒不合法现象频发。这样的产业布局导致严重的生态环境负效应,长江流域环境风险隐患突出。如何推动长江经济带工业绿色化发展?必须制定化工污染整治工作方案,首先,合理处理落后、过剩产能,落实供给侧改革,推进沿江化工企业“关、转、搬”;其次,利用腾退空间培育精细化工产能,引导化工产业转型发展[1]。

(四)长江经济带发展战略的机制层面

对于长江经济带高质量发展战略机制的重要性,习近平总书记指出:“推动好一个庞大集合体的发展,一定要处理好自身发展和协同发展的关系,首先要解决思想认识问题,然后再从体制机制和政策举措方面下功夫,做好区域协调发展‘一盘棋这篇大文章。”[1]

1.生态环境协同保护治理机制

构建生态环境协同治理体制机制有着重大的经济发展意义。当前,长江经济带生态环境协同治理弱,难以满足全流域系统性管理的要求,“统分结合、整体联动的工作机制尚不健全,生态环境保护制度尚不完善,市场化、多元化的生态补偿机制建设进展缓慢,生态环境硬约束机制尚未建立,长江保护法治进程滞后”[1]。如何破解?一是构建资源环境承载能力监测预警长效机制,防患于未然,永葆长江的生机活力。二是建立生态产品价值实现机制。生态产品价值是区域生态系统为人类提供的最终产品与服务价值的总和,包括生态系统产品、生态系统服务、生态资产等。三是建立健全国土空间管控机制。“要按照‘多规合一的要求,在开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价的基础上,抓紧完成长江经济带生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线划定工作。”[1]

2.区域协同发展机制

构建区域协同发展的新机制,最大化降低交易成本,是促进长江经济带高质量发展的根本保障。习近平总书记认为必须动员政府、市场、社会多方力量,构建多层次的区域协同发展机制。一是设立层级分明、分工明确的协同发展领导机构。“要落实中央统筹、省负总责、市县抓落实的管理体制。”[1]中央层面做好资金、相关政策、协调和督察等方面的顶层设计;省域层面做好实施方案、指导督导等方面的承上启下工作;市县层面将工作落到实处。二是建立市场和社会力量主导的协同发展机制。“要简政放权,清理阻碍要素合理流动的地方性政策法规,清除市场壁垒”[1],“要探索一些财税体制创新安排,引入政府间协商议价机制”[1]。三是完善省际协商合作机制,提高岸线使用效率,协调省际运输方式提升运输效益,促使沿江港口、岸线有序发展[1]。

四、新时代中国共产党长江经济带发展战略的重要特征与重大价值

习近平总书记指出:“战略问题是一个政党、一个国家的根本性问题。战略上判断得准确,战略上谋划得科学,战略上赢得主动,党和人民事业就大有希望。”[25]新时代中国共产党长江经济带发展战略具有系统性与多层面的统一、理论性与实践性的统一、前瞻性与时效性的统一等重要特征和价值。

(一)全局性与多层面的统一

新时代中国共产党长江经济带发展戰略包含科学的发展理念、精准的战略定位以及区域、产业、生态和机制等分层面的思考与策略,有总有分,形成一个层次分明,有重大引领作用的战略体系。由长江上中下游地区一起构成的长江经济带,可以说是我国经济一个有典型意义的缩影,实现以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念引领差异巨大的长江上中下游地区协同发展、高质量发展,对于我国经济高质量发展具有重要的示范意义。

(二)理论性与实践性的统一

新时代中国共产党长江经济带发展战略融合了诸多经济学理论,蕴含着深刻的经济学逻辑;以马克思主义理论为指导,对区域经济发展理论进行了发展与创新,同时针对长江经济带这一世界级大型流域的经济改革、产业转型发展、生态保护实践,提出了更加具体、更加系统的经济发展观。实践上,新时代中国共产党关于长江经济带的发展战略直接为长江经济带发展的重要政策文件提供了指导思想、理论依据以及理论指导。习近平总书记指出:“要深入推进《长江经济带发展规划纲要》贯彻落实,结合实施情况及国内外发展环境新变化,组织开展规划纲要中期评估,按照新形势新要求调整完善规划内容。”[1]这些论述体现了理论性与实践性的高度统一。

(三)前瞻性與时效性的统一

以习近平同志为核心的党中央用战略眼光分析我国区域经济发展问题:“当前我国区域经济发展出现一些新情况新问题,要研究在国内外发展环境变化中,现有区域政策哪些要坚持、哪些应调整。要面向第二个百年目标,作些战略性考虑。”[17]习近平总书记多次提及长江经济带高质量发展的战略愿景,“探索出一条生态优先、绿色发展新路子”[1]。同时,他将这种对区域经济发展的前瞻性及时地反映到行动中。2014年,在《关于依托黄金水道 推动长江经济带发展的指导意见》发布之后,沿江各地着手将大量资源投入长江经济带大开发。在此之际,习近平总书记通过深入调研,认识到长江经济带生态问题的严峻性,他于2016年1月5日在重庆市召开推动长江经济带发展座谈会,强调修复长江生态环境应是长江经济带发展的首要前提,为长江经济带大开发的势头刹住了车。之后,沿江部分省份在处理好保护生态环境和发展经济的关系时出现了一定的偏差,从“大开发、大建设”变为“不开发、不建设”。为了及时修正这种错误观念,平衡生态保护和经济发展的关系,习近平总书记于2018年4月前往湖北、湖南两省以及三峡大坝区域深入调研,实地了解长江经济带发展战略的实施情况、生态环境状况和发展建设情况,并于4月26日在武汉主持召开深入推动长江经济带发展座谈会,为长江经济带的深化发展、科学发展指明道路。一次次的纠偏,既体现了中国共产党关于长江经济带发展战略的时效性,也体现了该战略视角的长远性。时效性和长远性相结合,共同作用,以保证实现长江经济带高质量发展的新飞跃。

参考文献

[1] 习近平.在深入推动长江经济带发展座谈会上的讲话[N].人民日报,2018-06-14(002).

[2] 孟德斯鸠.论法的精神[M].彭盛,译.北京:当代世界出版社,2008:110-145.

[3] 克鲁格曼.发展、地理学与经济理论[M].蔡荣,译.北京:北京大学出版社,2000:25.

[4] 段学军,邹辉,陈维肖,等.长江经济带形成演变的地理基础[J].地理科学进展,2019(8):1217-1226.

[5] 马克思恩格斯选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1995:84.

[6] 罗斯托.经济成长的阶段[M].郭熙保,译.北京:中国社会科学出版社,2001:45-68.

[7] 马洪.长江经济带:最有希望的经济增长区[J].湖南经济,1994(5):9-10.

[8] 孙尚清.关于建设长江经济带的若干基本构思[J].管理世界,1994(1):27-28.

[9] 陆大道.我国区域开发的宏观战略[J].地理学报,1987(2):97-105.

[10] 新华社.习近平的长江情怀[EB/OL][2018-04-28].http://www.xinhuanet.com/politics/2018-04/28/c_1122755653.htm.

[11] 习近平在推动长江经济带发展座谈会上强调一条心一盘棋共建黄金经济带张高丽出席并讲话[N].人民日报:海外版,2016-01-08(001).

[12] 尹虹潘.全面贯彻新发展理念推动长江经济带高质量发展[N].长江日报,2018-08-06(009).

[13] 孙要良.如何理解“人与自然是生命共同体”[N].学习时报,2018-04-09(1).

[14] 李东.把长江经济带建成生态文明先行示范带的几点思考[J].环境保护,2018(21):9-11.

[15] 习近平.深入理解新发展理念[J].当代党员,2019(12):4-9.

[16] 习近平.在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上的讲话[N].人民日报,2016-05-10(002).

[17] 习近平.推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局[J].当代党员,2020(1):1-3.

[18] 晁静,赵新正,李同昇,等.长江经济带三大城市群经济差异演变及影响因素——基于多源灯光数据的比较研究[J].经济地理,2019(5):92-100.

[19] 习近平.在中国科学院第十九次院士大会·中国工程院第十四次院士大会上的讲话[N].人民日报,2018-05-29(002).

[20] 新华社.习近平主持中共中央政治局会议研究部署在全党开展“不忘初心·牢记使命”主题教育工作等[EB/OL][2019-05-13].http://www.gov.cn/xinwen/2019-05/13/content_5391199.htm.

[21] 习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告(2017年10月18日)[N].人民日报,2017-10-28(001).

[22] 祝培甜,李蕾,李树枝,等.长江经济带产业用地供应情况分析[J].国土资源情报,2019(5):40-47.

[23] 习近平.在深入推动长江经济带发展座谈会上的讲话[N].人民日报,2018-06-14(002).

[24] 余欣荣.全面推进农业发展的绿色变革[N].人民日报,2018-02-08(010).

[25] 习近平.在纪念邓小平同志诞辰110周年座谈会上的讲话[N].人民日报,2014-08-21(002).

Abstract: As the major arrangements that bear on China's overall development, The Communist Party of China's development strategy about high-quality economic growth with the development of the Yangtze Economic Belt in the new era include a scientific understanding of development, accurate strategic positioning and strategies in different aspects such as regions, industries, ecology, mechanism, etc. The strategic concept has both high and low-level facilities, forming a structured strategic system that plays a significant leading role to the medium to long term development of the Yangtze Economic Belt. From the perspective of value dimension, The Communist Party of China's development strategy about the Yangtze Economic Belt in the new era embodies the unity of structure and detail, the integration of theory and practice, and the unity of future and present.

Key Words: new era;The Communist Party of China ;Yangtze Economic Belt ;development strategy