学困生“圆环成因说”刍论

李方红

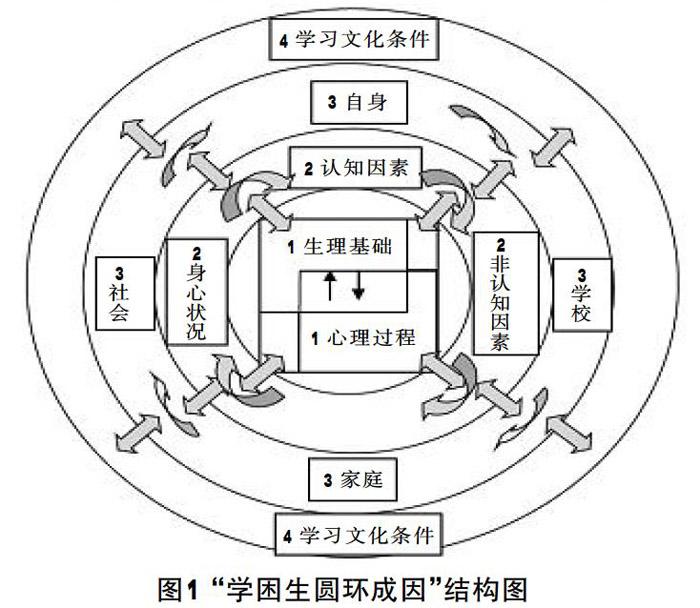

摘 要:学困生是指那些在学习活动中存在学力不足等问题的学生。其成因结构应是动态生成性的层次体系,各层次内和各层次间是一种“互流”关系,总体来说可以用一层层同心圆予以形象表示。包括第一圆环的生理基础和心理过程问题;第二圆环的认知因素、非认知因素和身心发展状况;第三圆环的个体因素、学校因素、家庭因素和社会因素问题;第四圆环的学习文化条件。学困生的转化,针对其成因分析可以从个体身心矫正、教育情境优化和文化环境改善三个方面进行努力。

关键词:学困生;圆环成因说;三位多体转化说

中图分类号:G455 文献标识码:A 文章编号:1009-010X(2020)36-0004-05

中国三亿中小学生中约有五千万学生受到学习困难影响。党和国家十分重视,在新近颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中明确提出:“采取必要措施,确保适龄儿童不因学习困难等而失学,努力消除辍学现象。”为此,深化学困生研究,凸显出它的必要性,可从学困生的概念、成因与转化三个主题,进行梳理、分析和阐释。

一、“学困生”的概念

在200多年来的学困生研究历史中,学困生的概念不断发展与变化。《湖北省推进义务教育均衡发展的特色做法》文件中明确提出学困生一词。可见,学困生成为教育界常用术语。

研究者们相继提出了一些有影响的定义。“全美学习失能共同委员会”(NJCLD,1981,1988)对学习困难定义为:“学习困难是多种异源性失调,这些失调源于个体的内部因素,假定是中枢神经系统的机能失调,可能存在于一个人的一生。表现为听、说、读、写、推理和数学能力的获得和使用方面的明显障碍。”此定义认定,学习困难的原因为中枢神经系统的功能障碍,着眼于生理结构与学生个体内部原因进行分析,并从儿童扩展至成人。世界卫生组织(WHO)认为学习困难是指从发育的早期阶段起,儿童获得学习技能的正常方式受损。这种伤害不是单纯缺乏学习机会的结果,也不是后天的脑外伤或疾病的结果。这种障碍来源于认识处理过程的异常,由一组障碍所构成,表现在阅读、拼写、计算和运动功能方面有特殊和明显的伤害。该定义强调了成因的复杂性,强调认识过程的异常。我国教育管理研究会课题组1996年在《教育研究》中发文,把学困生界定为:“指那些在知识、能力、品格、方法、体质等要素及要素的融合方面存在着偏离常规的结构性缺陷,智力得不到正常的开发,不能达到教学大纲的基本要求,需要通过有针对性的教育、教学或医疗措施给予补偿和矫治的学生。”此定义没有清晰区分学困生与智障儿童、学习障礙儿童、特殊儿童的区别。

分析国内外学困生相关概念,呈现以下演变规律:一是从医学、生理模式向教育、心理模式转变;二是概念的外延有扩大的趋势,开始关注外因型学困生,解析学困的多元成因;三是学习困难的概念研究更加深入,从注重理论转向偏重实践操作;四是定义内容侧重点有所变化,最初试图从生理原因来界定学习困难,此后转向基本心理过程障碍,后又侧重于运用差异模式进行操作定义。实际上,这三方面结合才能更好地概括学习困难的本质。

于此,本文的定义是:学困生是指那些在学习身心结构(如视听能力、言语发展、运动能力、感知觉、注意、记忆、思维、想象等)中出现一种或几种可逆性障碍以及那些学习身心结构正常,但由于一种或几种外界或自身因素(如环境、学校教育、家庭、自身认知与非认知因素等)而导致的学习能力不足的学生。还可能是“身心结构障碍”和“身心结构正常而由其他原因所致”的,这两种情况的不同因素组合和交织而出现的学力不足的学生。但这些学力不足不是由于智力水平低下、各感官器质性受损、身体运动器官受损,也不是由于其他不可逆性的各种结构功能障碍所致,而是通过一定措施干预与引导,完全可以转化和提升他们的学力。

二、“学困生”圆环成因说

当下对学困生成因的研究已致力于建构一种动态、层次、生成性的立体结构模型,应包括多学科视角分析、着眼具体的时空内容(课目特定与情境特定)、为转化教育提供路径与方向。圆环成因结构模型就是对此的探索(见图1)。

此图中生理因素与心理过程是圆环的第一层,是直接参与学习活动的条件总和。两者是共时性的融合互生关系;认知,非认知因素与身心状态对学习身心活动起着调控与激发的作用,处于同心圆的第二层,是间接影响学习进程的催发性因素;进一步分析制约与影响第二层次因素的主客观条件成了第三个层次成因架构,包括学生个体的文化境况、学校教育环境系统、社会生态总体、家庭教育结构四个方面;当然最后与学习有关的所有文化条件,构成了外部间接影响因素的总和。

层次间是一种双向流动与互相影响的关系。学困生是个性化的具体实在,可能是上图中某一因素或某几个因素的交织与融合。最后,此结构图实际上就是对学习机制的阐释,学习困难本质上就是,学生正常学习活动开展进程中某些方面出现的可逆性障碍与低效乏力。

(一)生理基础和心理过程

信息加工理论认为,学习活动一方面要求学生身体感觉器官、神经中枢和反应器官的协同参与,另一方面也诉求于学生知情意三者的激发与调节。

1.生理基础。影响学困生有效学习的生理基础,常见的包括对感觉器官、运动器官和神经系统三者的分析。感觉器官中的视听能力直接影响学习信息的输入。与运动器官相关的书写、发音、阅读、操作、运动及其他行为则直接成为学习活动开展的媒介与工具。同时,学习活动过程中对信息的整合、处理、反应还有赖于神经系统的参与。有研究者对学困生的学习生理因素进行了总结,认为应包括视觉、听觉缺陷,空间定向混淆,左右两侧感混乱,运动过度不良等。

2.心理过程。生理因素好比计算机的硬件,心理因素则成为了硬件赖以运行的软件程序。在认知方面,学困生集中表现为以下几个方面的问题:注意品质较低、感知觉统合失调、记忆过程障碍、思维过程困难、想象力差、言语发展不平衡;学困生元记忆监测水平与对照组差异主要表现在个体发展较晚的前瞻式记忆监测上。情绪方面,包括情感体验低下、情绪不稳定、控制力差、自我效能感低、抱负水平低等。意志因素(主要包括毅力、自制力、计划性等)在学习困难成因中扮演着重要的角色。

(二)认知因素、非认知因素和身心状况

影响有效学习进程的外在表现,就是学生在认知因素与非认知因素品质上的某种缺失或低水平。当然,不能忽视身心健康水平对学习活动进程的保障作用。

1.认知因素。认知因素包括认知过程和认知结构。一是学习策略不当,学困生在认知过程中不能自觉使用组织加工和精细加工策略;二是表浅式学习加工(Lawson & Chinnappan,1994),学困生多注意描述性知识, 而优生则注意程序性知识和情景性知识;三是元认知技能失调;四是认知结构混乱,学困生唤起的知识量少且不能有效地利用;五是信息加工障碍,信息加工既包括对一般信息的加工(阅读、写作、拼写、计算等方面),也包括对社会信息的加工。在数学学习中使用表征策略上,学困生与一般儿童确有一定差异。

2.非认知因素。非认知因素指除认知因素外的其他催发性因素,包括学习态度、动机、习惯、社会性发展、意志力、成就感、效能感、个性品质、性格特点、抱负水平、自我概念、价值观、情感参与、学习归因等。对学困生的非认知因素的研究包括:一是不良的个性特点,学生的气质类型中与胆汁质、抑郁质有关的气质类型与学业不良有关联;二是缺乏学习动机;三是社会交往障碍,学困生的同伴接受性明显低下,有强烈的孤独感;四是社会认知不良,无论是定向的三个维度(理解力认知、控制力认知、价值感认知),还是定向总分,学困生的得分都低;五是学习态度与习惯较差。

3.身心状况。身心健康水平是学习活动开展的保障。学困生的心理健康水平总体上比非学困生要低。学困生经常表现出苦闷、焦虑、敌对、抑郁等心理状态。

(三)个体、学校、家庭与社会因素

有效的教育干预急需探察环境成因。纵览已有研究,已分别探察了个体、学校、家庭和社会因素。

1.个体因素。生活习惯、生活规律、遗传素质、气质类型、性格特征、能力特征、社会角色认知、智力程度、文化差异、早期经验、知识基础、行为问题、自我认识、自我体验、自我监控等构成了个体因素的总和。毛荣建(2007)在《学习障碍儿童概论》中总结指出学困生成因包括以下三方面:一是中枢神经系统病变(基因遗传、发展阶段的变异、大脑皮质的功能失调);二是生化系统不平衡;三是环境因素,包括早期经验剥夺、行为问题、营养不良、环境污染、文化的差异、教育机会的缺乏等。

2.学校因素。具体包括教育政策;学习化课程的建构;教学内容、方法,教师行为和教学评价;学习硬件环境和学习软件环境(教师、学习共同体、班级氛围、家校建設)等。苏霍姆林斯基认为,造成学困生的主要原因是来自学校教育方面的不良影响,同时教师对学困生的影响不可忽视。

3.家庭因素。家庭因素主要包括家庭结构特征、家庭教育文化和学习资源平台等。一般儿童和学困生家庭除父母学业支持和父母监督性没有显著性差异外,其他各变量之间均有显著的差异。一般儿童的家庭资源配置优于学困生。

4.社会因素。社会环境成为了对学困生成因探察的外部条件。一个良好的社会环境可以塑造一批栋梁之才,一个不良的社会育人效果则相反。包括社会意识形态及社区教育环境、教育经费、市场经济、社会不良风气和不良文化的影响等。

(四)学习文化条件

学习文化条件实际上是第三层次的外部影响总和,包括社会文化氛围、文化资源、文化主体、文化生成等。从微观的层面指影响学校文化,家庭结构,社会环境生成与发展的体制、政治、经济、历史、文化、民族性格、舆论、价值观等。

三、“学困生”三位多体转化说

结合上文成因分析,拟从矫正个体身心(心理学视角)、优化教育情境(教育学视角)、改善社会环境(社会学视角)三个方面对学困生的转化予以探析。

矫正个体身心主要是针对成因分析的第一、二层,重点是从学困生自身内部着眼,通过系列身体锻炼、行为矫正、心理咨询、拓展训练、自我改善等全面优化学习心理过程和生理基础,提升学习认知与非认知能力。优化教育情境主要是针对第三个层次中的学校教育因素而提出的。改善社会环境是从宏观层面对家庭、社会和文化都予以考量,而非单指“社会”。这三个转化路向可称为“三位多体”转化说(见图2)。

(一)矫正个体身心

1.促进身心健康。通过优化学困生情绪、改善人际关系、提高心理适应性、开展心理咨询,建构学习共同体等手段,使学困生的心理素质获得持续改善。同时,注意创建有益于学困生健康成长的外部环境,包括食物营养搭配、运动场所修建、定期生理检查等。

2.提升认知品质。一是感觉统合训练; 二是认知过程矫正(唐纳德· 迈切恩鲍姆,Donald Meichenbaun),可使用自我指导训练法使学困生亲眼观察演示者如何进行成功的自我指导,进而模仿学习,提升学力水平。辛涛(1998)等总结了儿童学习困难矫正的五种模式,即行为干预模式、认知——行为干预模式、同伴指导模式、神经系统功能训练和生化与药物治疗;三是元认知系统训练;四是改善认知结构,帮助学困生在知识上查漏补缺,努力实现知识的结构化、系统化。同时,帮助学困生将所学知识与知识应用的“触发”性条件结合起来,通过加强练习,形成“条件化”“产生式”的知识系统;五是归因训练,将失败归因于努力不够和方法不当等原因,应将成功更多地归因于努力和能力,方可提升自信心。

3.优化非认知结构。在非认知结构方面:一是提升自我概念,通过榜样学习、归因重塑和行为训练等方法,帮助学困生形成正确的自我评价,提高自尊心和自信心;二是激发学习动机,首先是教学吸引,逐渐体验学习成功的快乐,提高志向水平和学习兴趣,其次是兴趣激发,再次是积极地反馈和评定,反馈要及时、具体并给出优缺点及建议,最后奖励与惩罚,合作与竞争并行不悖;三是矫正不良品行,行为障碍矫正模式由柯克(Skirl)等提出,其基本原理是通过强化改善儿童学习行为,对学困生的良好行为方式进行正强化,如表扬、鼓励、奖励。对其困难行为进行负强化,如批评、惩罚、忽视等;四是培养良好习惯;五是注重社会性发展培养。

(二)优化教育环境

从环境支持、教育体系、教学方式和教师专业发展几个方面予以阐释。

1.完善教育体系。首先,从国家到地方要继续大幅度开展学困生研究,颁布相关的法律政策以保障学困生享有同等的学習权利与机会,完善有益于促进学困生转化的教育体制,加大对学困生转化教育的物质与精神环境建设的投入。其次,学校政策的导向。如课程与教学改革、师资的配备、学校心理咨询中心、班级政策等协同一致,共同促进学困生的转化教育。

2.强化环境支持。主要指学校里的环境。在物质环境方面,一个幽静的环境利于学生学习。精神环境的重要性不言而喻,班风、校风、文化氛围、学生创新思想等对于“学困生”的转化起着重要的作用。

3.优化课程教学。首先要改变课程设置,诉求在更大范围适应所有学生的学习与发展,条件成熟还可以专门开发针对具体学困生个体的个性化课程,帮助“学困生”学习;其次优化教学进程,包括教学观念、教学内容、教学方式、教学组织与实施、教学评价等内容。从而为学困生的转化提供教育情境支持。教师要公平对待每一位学生,转变对他们的态度,关注他们的成长。

4.促进教师发展。一是观念转化,一定要清晰的认识到,“学困生”是一个相对的概念;二是提升师德水平,践行师生平等的观念,发扬教师职业的奉献精神,园丁精神,诲人不倦、严慈结合,以身作则;三是提升专业素养,培养和提升班课教学研究技能和能力。

(三)改善社会环境

一是改善家庭环境,努力为学生创造良好的学习环境,提升个人素养,以身作则,做好榜样作用,主动与学校互动,共同为孩子的教育提供支持;二是改善社会环境(包括文化环境),社会要为“学困生”的转变提供良好的政策导向、提供优质的支持平台、创设和谐的学习环境,引导良好的舆论氛围与塑造良性的价值体系等。

综上,学困生概念的系列发展实际上是从先验为本,结果为本到过程为本的文化演进。对其成因的探察必然走向课目特定的研究主题,同时在教育学领域,对课程与教学的调适、改革与完善成为转化教育策略主线。而随着教师即研究者的文化兴起,加上教师是学生学习活动进程的主人之一,是学生学习的共同体,是共时性的存在主体,这彰显出他们相对于大学专家的“距离”优势,所以教师亦成为学习困难文化探察的直接行动者。可见,随之而来的必然是课目特定下的学困生研究与教师作为研究者角色文化的系列探索。

参考文献:

[1]官 群.多元干预突破学困MILD(温情)教育计划——数千万学困生的福音[J].中国特殊教育,2011,(09):26~30.

[2]牛卫华,张梅玲.西方有关学习困难问题研究的新进展[J].心理科学,2000,(01):115~116.

[3]王国恩.学习困难儿童的工作记忆研究[M].北京:中国社会科学出版社,2008:7.

[4]戴斌荣.学习困难学生的心理障碍与教育[J].教育理论与实践,1999,(06):46~49.

[5]俞国良,张雅明.学习不良儿童元记忆监测特点的研究[J].心理发展与教育,2006,(03):1~5.

[6] Lowson M J, Chinnappan. Generative activety during geometry problem solving : comparison of the performence or high - achieving high – school students[J]. Cognition and Instruction,1994,12,(01):61~93.

[7]俞国良.学习不良儿童信息加工特点和影响因素研究[J].教育研究,2003,(10):76~81.

[8]陈 栩,张建霞,郭斯萍.学习困难学生父母教养方式与主观幸福感的相关研究[J].中国健康心理学,2006,(06):628~630.