人工智能图书出版信息分析及选题优化研究

王大可 李本乾

[摘 要] 基于国家图书馆馆藏人工智能主题图书的计量分析,探讨人工智能图书出版的意义,分析人工智能图书出版的整体态势和主题特征,得出人工智能图书出版热度不断提升,涵盖的学科范围较为广泛,并已形成稳定的出版领域等结论。在这些分析的基础上,从进一步提升学术含量、加强社科类图书选题策划、扩大译介来源、创新科普出版等角度构建提升人工智能图书出版工作,服务国家人工智能发展战略的对策建议。

[关键词] 人工智能 智能时代 图书出版 图书选题

[中图分类号] G230[文献标识码] A[文章编号] 1009-5853 (2020) 01-0061-06

Research on Artificial Intelligence Subject Books Publishing Information and Improving Methods

Wang Dake Li Benqian

(School of Media and Communication,Shanghai Jiaotong University,Shanghai,200240)

[Abstract] Based on the econometric analysis of the subject books of artificial intelligence collected by the National Library, this paper discusses the significance of the publication of artificial intelligence books, analyzes the overall situation and subject characteristics of the publication of artificial intelligence books, and draws the conclusion that the publication of artificial intelligence books is becoming more and more popular, covering a wide range of subjects, and forming a stable publishing field. On the basis of these analyses, this paper constructs the countermeasures and suggestions to promote the publication of AI books and serve the development strategy of national AI from the perspectives of further enhancing the academic content, strengthening the topic selection planning of social science books, expanding the source of translation and introduction, and innovating the publication of popular science.

[Key words] Artificial intelligence Intelligence times Book publishing Book topic selection

经过约60年的演进与积累,人工智能“突破了从‘不能用、不好用到‘可以用的技术瓶颈”[1],在政治、经济、军事、社会等领域得到广泛应用,成为引领与推动全球新一轮科学技术和产业革命的核心驱动力。世界主要国家纷纷出台人工智能发展国家规划,力求加快推动人工智能的落地应用,维护本国在人工智能领域的国际竞争优势。从2017年开始,人工智能已连续三年被写入我国国务院政府工作报告。2017年7月,国务院发布《新一轮人工智能发展规划》。同年11月15日,科技部等15个中央部委联合成立新一代人工智能发展规划推进办公室。我国各地政府也纷纷结合自身优势,出台地方性的人工智能发展指导意见,如2017年11月,上海市发布《关于本市推动新一代人工智能发展的实施意见》。这些举措表明,加强新一轮人工智能研发應用,已成为我国重要的发展战略。

当前,编辑出版学界较多地探讨了人工智能时代,图书出版业面临的机遇与挑战。程忠良从“新平台、新生产、新场景”三个方面构建了“人工智能时代出版业发展模式进化的三大路径”[2],张新新对新闻出版业智能机器人的应用原理及场景进行了分析[3],但迄今尚未有研究者从“内容”层面探讨中国大陆人工智能主题图书编辑出版情况。鉴于此,本文试图对中国大陆人工智能主题图书出版情况进行全面分析,从编辑出版的视角揭示人工智能学术积累的厚度与广度,提出优化人工智能主题图书选题策划的思路和建议。

1 人工智能图书出版的概念及意义

人工智能的概念诞生于1956年在美国召开的“如何用机器模拟人的智能”研讨会,其发展目标是“赋予机器类人的感知、学习、思考、决策和行动等能力”[4]。经过多年发展,人工智能在“学科发展、理论建模、技术创新”等方面整体推进,推动着人类社会各领域从“数字化、网络化向智能化加速跃升”[5]。然而,从人工智能发展的愿景看,当前的人工智能在技术储备和产业落地等方面都尚处“起步阶段”,不仅存在不少需要攻克的科学难关,还需要消化处理其给人类治理模式、伦理结构等带来的挑战。因此,本文所说的人工智能主题图书,是指以人工智能理论、技术、应用、产业及风险因应等为主题,旨在加强人工智能研究基础,促进人工智能人才培养,提高人工智能普及程度的图书。

图书出版状况是衡量一个学科学术水准和社会影响力高低的重要指标。在人工智能全球竞争日趋激烈,国家人工智能战略扬帆起航的关键时刻,加强和提升人工智能主题图书出版,具有重要而深远的意义。这主要体现在三个方面。

第一,从历史来看,人工智能的发展之所以一波三折,一个重要的原因是“对研究难度估计不足,算法、硬件和计算能力没有实现大的突破”[6]。当前,人工智能虽然突破了从“不能用”到“可以用”的技术瓶颈,但离“很好用”“用得好”还有很大的距离。和当代其他前沿科技比,人工智能不仅在基础理论研究和关键共性技术研发上有很多技术难题要突破,在相关技术的产业化和落地应用方面也有很多的环节要打通。图书出版是科技创新系统的重要环节,人工智能图书出版有助于促进学术积累、引导创新研究、传播科学成果,为该领域的科技创新提供出版和智力支撑。

第二, 我国人工智能发展势头迅猛,不仅在相关专利申请数上领先于世界其他国家,还在语音识别、图像识别等细分领域具备与国际顶尖科研機构及企业竞争的实力。然而,整体来看,我国人工智能发展水平与美国等西方国家比,还存在不小的差距。“中国人工智能市场集中在应用层面,深度学习能力不足”[7],缺乏深度学习等基础技术领域的研究和突破,将制约我国人工智能的长远发展。在这个意义上,作为中外科技信息交流与沟通的主要渠道,人工智能图书出版,特别是国外人工智能研究成果的译介,有利于国内学术界把握国际趋势、紧跟学术前沿,取得原创性的成果。

第三,“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼”[8]。中美人工智能人才储备的差距,体现在“尖度”与“厚度”两个方面,相关材料表明,当前,中国人工智能企业从业人数约为美国的50%,而从业者人数仅为美国的1/30,人才缺口问题十分严峻。国务院印发的《新一代人工智能发展规划》指出要实施全民智能教育项目,教育部相关负责人更明确指出未来将在K12阶段引入人工智能普及教育。在此当口,人工智能图书出版将有助于提升社会公众的人工智能素养,为智能化时代的来临奠定坚实的社会基础、营造良好的创新氛围。

2 人工智能图书出版整体态势

本文数据来源于中国国家图书馆馆藏数据系统。作为“国家文献资源总库”,国家图书馆收录的人工智能主题图书最为系统全面。在具体操作上,本文运用爬虫语言(Python)自编爬虫软件,从国家图书馆馆藏系统中抓取了主题为“人工智能”的全部图书(抓取时间为2019年2月10日),抓取的变量包括书目、作者、出版时间、出版机构等。基于抓取的数据,本文一方面使用内容分析研究方法,对人工智能图书出版的整体态势进行描述性分析,另一方面使用ROST CM文本挖掘软件,绘制人工智能图书语义网络,进而总结人工智能图书的选题特征。

2.1 时间及数量

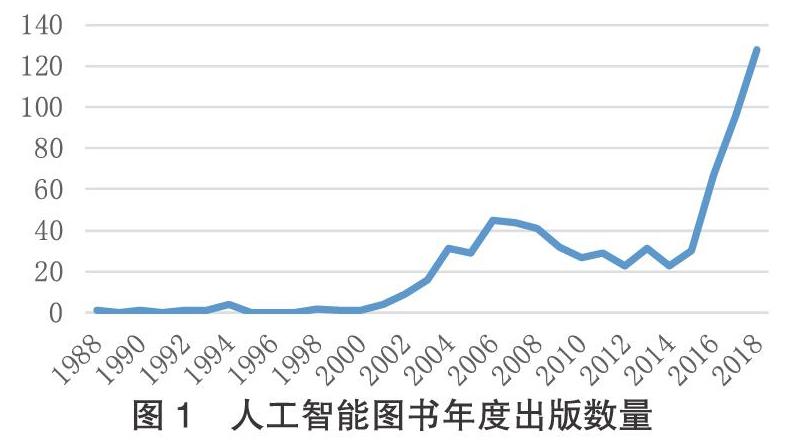

虽然在改革开放初期,“智能模拟”等人工智能研究领域就被纳入国家研究计划。早在20世纪80年代中叶,以吴文俊为代表的中国科学家,就在自动推理等领域的研究上取得了领先世界的学术成果。但从图书出版的情况看,直到21世纪初,人工智能研究和出版才真正步入快车道。2000年以前,中国出版界推出的人工智能图书总数仅为12种,而在21世纪的第一个十年,人工智能图书总数达278种,并且从2006年到2008年,人工智能图书年度出版数量都超过了40种。在2010年至2015年间,人工智能图书出版数量较前一阶段的高点有所下滑,但2016年以来,得益于《机器人产业发展规划(2016—2020)》《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》国家发展规划的推动,人工智能图书年度出版数量从2015年的30种激增至2018年的128种,年均增幅超过100%,体现出学术界和出版界高涨的热情。

2.2 机构及地域

截至2018年底,全国共有154家出版机构出版过人工智能主题图书,其中出版数量最多的出版机构如科学出版社、机械工业出版社、清华大学出版社和电子工业大学出版社,各自推出的人工智能图书数量都超过了50种。科学出版社、机械工业出版社和电子工业出版社都是国内最具影响力的科技出版机构,在人工智能出版领域深耕已久,享有独特的资源和优势,近年来更策划出版了《人工智能:驯服赛维塔》《2020年人工智能时代:我们幸福的工作方式》等多种有深度的畅销图书,提高了全社会对人工智能的认知水平。根据2018年全球高校AI实力排名,清华大学力压康奈尔大学、斯坦福大学等顶级名校,排在第2位。依托清华大学雄厚的AI实力,清华大学出版社在人工智能出版领域同样表现不俗,不仅早在21世纪初,就前瞻性地策划推出了《自动化与人工智能》等著作,近年更聚焦自动化技术和计算机技术出版领域,推出了《第四次革命:人工智能如何重塑人类现实》《多智能体系统及应用》等图书,丰富了国内学术界对人工智能理论的理解。

与此同时,人工智能图书的154家出版机构分布在全国34个城市(含直辖市),而如表1所示,位于北京的出版机构推出的人工智能图书数量高达499种,几乎占全部图书的70%,遥遥领先于全国其他城市。在北京之后,上海、武汉和西安的图书出版数量较多,均超过15种,与排在第一位的北京比,差距十分明显。

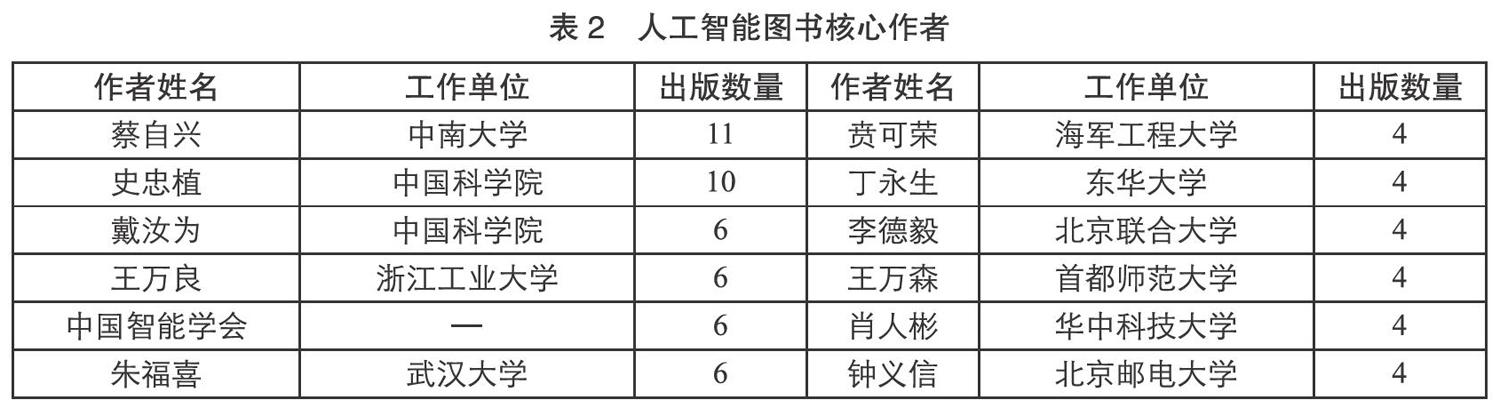

2.3 作者及译介

从人工智能图书作者方面的情况看,共有12位作者(或机构)推出的人工智能图书数量超过4种,其中中南大学的蔡自兴和中国科学院的史中植出版相关图书数量最多,超过10种。蔡自兴是我国著名的人工智能专家,被誉为“中国智能控制学科的奠基者”“中国人工智能教育第一人”,曾于2014年荣获吴文俊人工智能科学技术成就奖。蔡自兴推出的人工智能图书既包括研究专著,如《智能技术:系统设计与开发》,也包括普及性教材,如《人工智能与大数据:小学版(试用本)》。史忠植也是我国著名的人工智能专家,早在20世纪80年代就出版了《知识工程》专著,引领我国人工智能知识工程研究,近年来更推出了《人工智能》等专业教材,为相关学子和科技人员准确把握人工智能技术的进展和方向,绘制了清晰而有深度的图谱。

此外,据统计,国内出版机构从15个国家引进过人工智能主题图书,译介图书数量为142种,约占全部图书数量的20%。其中,译自美国的图书数量最多,达82种,占译介图书数量的58%。译自英国和日本图书数量紧随其后,占比分别为14%和13%。从全球范围看,美国和中国是人工智能领域最有力的竞争者,但在企业数量、人才队伍等诸多关键指标上,中国与美国的差距依然十分明显,在这个意义上,国内出版界注重从美国引进人工智能图书,有助于补强我国在人工智能领域的智力短板。

3 人工智能主题图书的选题特征

3.1 学科分布

按照中图分类法统计标准,全部人工智能图书涵盖19个学科门类,其中包括8个人文社科学科门类和9个自然科学学科门类,可以说,学科分布较为广泛。

进一步分析,虽然人文社科学科数量和自然科学学科数量大体相同,但人文社科图书数量却明显少于自然科学图书数量。在人文社科图书中,图书数量最多的F类和G类图书,图书数量分别为33种和24种,其他人文社科学科图书数量均少于10种。自然科学图书总量则高达613种,在全部图书中的占比超过85%。在自然科学图书内部,人工智能图书的学科分布也不均衡,其中T类图书数量最多,达592种,几乎占全部自然科学图书的97%,而其他8个自然科学学科图书数量加起来才21种,不及人文社科学科中F类、G类图书。

3.2 选题特征

本文将人工智能图书的标题及内容提要输入TXT文档,再运用ROST CM软件对该文档进行文本挖掘,绘制人工智能图书语义网络图。在语義网络图的基础上,结合对图书出版情况的整体把握,可以发现出版界推出的人工智能图书具有如下几方面的特征(见图2)。

其一,从“神经网”“遗传”“神经”“原理”“理论”等语义网络图上的关键词可以看出,人工智能基础理论是人工智能图书的基本主题。虽然人工智能技术在过去几十年前取得了长足进步,但如人工智能专家、美国加州大学伯克利分校斯图尔特·罗素(Stuart Russell)指出的,在某种程度上,当前我们所说的人工智能还只是神经网络,人们借助脑科学和神经科学最新的研究成果,“建立模拟大脑信息处理过程的智能计算模型”,从而使得机器具有某种智能的表现,可以说,神经网络是“人工智能发展中的重要方法”,也是“类脑智能研究中的有效工具”[9]。也正因为此,国内推出的人工智能图书较多关注了以神经网络为代表的人工智能基础理论问题,此类图书如《图解深度学习与神经网络》《仿生人工智能》《计算智能:人工神经网络·模糊系统·进化计算》从不同角度介绍研究了神经网络、专家系统、知识工程、自然语言理论等领域人工智能理论的演进脉络和发展前景。

其二,“算法”“计算”“数据”“机器”“学习”等关键词也位于语义网络的关键节点,这意味着信息科技领域人工智能技术研发是人工智能图书的核心关切。作为计算机科学的分支学科,信息及通信科技为人工智能的发展提供了必要的技术支撑,特别是信息技术领域关于计算复杂性理论、启发式算法等问题的研究更成为“人工智能研究的重要知识基础”[10]。在这一方面,相关图书《不确定数据信任分类与融合》《模式识别与智能计算》《人工智能及其教育应用》或详细介绍了人工智能的各种新型算法,或重点研究具体领域选择算法的改进应用,或深入探讨了智能增强、类脑计算、人机交互等人工智能技术研发的社会与伦理困境,都打开了中国社会对人工智能“算法”方面的认知空间。

其三,在人工智能图书语义网络图上,“应用”“社会”“工程”等关键词也位于节点的位置,这表明,基于人工智能技术的产业及技术应用,也是人工智能图书出版的重要关注点。从学科属性和技术特征的角度看,人工智能的渗透性、延展性极强,在社会生活相关领域的应用十分广泛,相应地,围绕人工智能在医疗、教育、传媒、建筑等具体领域的应用,出版界也策划推出了一些图书,如《孤高求败》从农业、制造业、汽车等领域,选取了52家致力于拓展人工智能新事业的典型企业,介绍研究了它们的发展动向,《企业生产调度的智能优化方法》研究了新型群体智能优化算法的基本原理及其在不同类型企业生产调度中的应用问题。

4 人工智能图书选题优化路径

人工智能是面向未来的创新科技和引领世界发展的新兴驱动力,对全球各国的政治稳定、经济发展和技术进步有重要的影响[11]。这同时决定了作为社会的“热点”和“痛点”,人工智能几乎天然是图书出版的最佳选题。借助内容分析和文本挖掘研究方法,本文发现人工智能图书数量逐年攀升,涵盖的学科范围较为广泛,还围绕人工智能基础理论、人工智能技术研发及应用形成了相对稳定的出版领域,为我国人工智能事业的发展做出了贡献。与此同时,与人工智能全球竞争态势,特别是人工智能在国家发展战略中的地位比,当前的人工智能图书出版还存在不少薄弱环节,亟待在选题策划层面进行调整和提高。

第一,聚焦国际学术前沿,增强人工智能图书学术含量。当前,国内出版的人工智能图书主要聚焦于算法、机器学习、专家系统、神经网络等领域,它们虽然是人工智能研究中的基础性问题,但却说不上是当今世界人工智能研究最前沿的问题。根据张振刚等人的研究,当前,国际人工智能研究的热点已经转向“语义识别、生物识别、图像识别和智能教育”等热点领域和前沿技术[12]。因此,出版界应根据国际学术动向,适时调整人工智能科技类图书出版的重点与方向,加强对人工智能领域科技创新的支撑和引领。

第二,加强社科类图书选题策划,襄助人工智能产业落地和商业转化。学术界普遍认为,人工智能的创新性不仅仅停留在科学与技术层面,它正以“润物无声的柔软改变整个世界”,“成为人类认识世界改造世界新的切入点,成为经济社会最重要的经济来源”[13]。然而,对于如何促进人工智能产业落地,如何加快人工智能商业转化,如何妥善地应对和处理人工智能的应用对人类现有政治、经济、法律乃至伦理模式带来的挑战,全世界仍所知甚少。在这个意义上,挑战即是机遇。出版界在加强人工智能科技出版工作的同时,也应进一步加强人工智能社科图书的出版力度,引导研究人工智能在经济与社会领域应用模式、探索人工智能如何影响人类和社会未来的图书的出版,为人类社会进入智能时代做好知识和理论的准备。

第三,扩大译介来源,丰富参照体系。从数量及占比上看,出版界译自国外的人工智能图书不能算少,但译介来源则比较单一,将近60%的图书译自美国。虽然美国在人工智能研究和出版上具有领先全球的实力,但过于依赖美国的出版和科技信息,也容易使我国人工智能的发展缺乏多元的参照。比如说,虽然在整体实力上,德国的人工智能水平不及美国,但早在1970年代,德国就在制造业发展中开始了“机器换人”的探索,而在“工业4.0”的推进过程中,德国更积累了大量运用人工智能促进制造业转型升级的成功经验[14]。虽然出版界已经引进《无边界的新工业革命》等介绍德国智能制造经验的图书,但图书的数量和总量并不丰富。因此,出版界在继续大力引进美国人工智能领域精品图书的同时,还应该放开视界,扩大译介来源[15],从德国、日本、韩国等制造业发达国家,乃至印度、巴西等发展中国家,引进契合我国需要的优质图书,丰富我国理解与施行人工智能的参照体系。

第四,创新人工智能科普图书出版,促进社会公众科学素养提升。随着智能化时代的临近,人工智能的普及和教育得到政府和社会的普遍关注。在教育部公示的2019年度面向中小学生的全国性竞赛活动中,与人工智能直接相关的就有4项,如“中国青少年机器人竞赛”“全国青少年人工智能创新挑战赛”等,而在不久的将来,人工智能课程还将走进中小学的课堂。可以说,面向中、小学生和社会公众的人工智能科普公众不仅意义重大,并且前景广阔。当前,国内一些出版机构如华东师范大学出版社已抢先布局这一出版市场,推出了“AI上未来制造者——中小学人工智能精品课程系列丛书”,但此类图书的数量、种类及丰富程度都远远无法满足社会需求。有鉴于此,无论是引进还是培养,出版界都应根据不同年龄阶段读者阅读趣味和认知水平,策划推出更多知识系统、形式多样、装帧精美的人工智能普及读物,增强全社会对人工智能的理解和认知水平。

注 释

[1]谭铁牛,孙哲南,张兆翔.人工智能:天使还是魔鬼?[J].中国科学:信息科学,2018,48(9):1257-1263

[2]程忠良.人工智能时代出版业发展模式进化的三大路径[J].科技与出版,2018(7):127-131

[3]张新新.新闻出版业智能机器人的应用原理与场景分析[J].科技与出版,2018(11):43-48

[4]谭铁牛.人工智能的创新发展与社会影响[J].中国人大,2019(3):36-43

[5]李伯虎.新一代人工智能技术引领中国智能制造加速发展[J].网信军民融合,2018(12):9-11

[6]王志刚.发挥人工智能“头雁”效应 把握新一轮科技革命战略主动[J].紫光阁,2018(12):9-10

[7]许亚倩.中美人工智能差距何在[J].中国经济报告,2017(11):119-120

[8]王康友,尹霖,谢小军,胡俊平.把科学普及这一翼打造得更强大[J].科普研究,2016,11(3):5-9

[9]焦李成,楊淑媛,刘芳,王士刚,冯志玺.神经网络七十年:回顾与展望[J].计算机学报,2016,39(8):1697-1716

[10]张春博,丁堃,贾龙飞.国际人工智能领域计量与可视化研究:基于AAAI年会论文的分析[J].图书情报工作,2012,56(22):69-76

[11]许晔.下一代人工智能:引领世界发展的新兴驱动力[J].人民论坛·学术前沿,2017(20):14-23

[12]张振刚,黄洁明,陈一华.基于专利计量的人工智能技术前沿识别及趋势分析[J].科技管理研究,2018,38(5):36-42

[13]李德毅. AI:人类社会发展的加速器[J].智能系统学报,2017,12(5):583-589

[14]冯妮,李本乾.智能时代的国家战略与科技出版:“智能制造”主题图书出版(2015—2018)分析[J].科技与出版,2019(2):155-160

[15]王大可.探求域外的自我:中国形象图书出版演进趋势和内容挖掘[J].科技与出版,2018(10):187-192