我国台湾地区《数字出版产业发展策略与行动计划》误区分析

王念祖 林至康

[摘 要] 台湾行政当局为了推动数字出版产业的发展,于2009年出台了《数字出版产业发展策略与行动计划》,但成效甚微。本研究利用扎根理论对其进行分析,研究结果指出:该政策存在以下4大误区:(1)政策核心价值与目标相悖离;(2)政策执行过于被动;(3)错用貌似公平的政策工具;(4)政策执行部门角色错位。由此提出:统一事权、以减免代替补助、提供符合消费者需求的数字内容与培养数字编辑、规划两岸数字出版竞合策略4项建议。

[关键词] 中国台湾 数字出版 政策分析 扎根理论

[中图分类号] G239 [文献标识码] A [文章编号] 1009-5853 (2020) 01-0087-08

Study of The Erroneous Zone of Digital Publishing Policy in China Taiwan:

Based on the Grounded Theory

Wang Nianzu Lin Zhikang

(College of Humanities, Minjiang University, Fuzhou, 350108)(College of Economics and Management, Minjiang University, Fuzhou, 350108)

[Abstract] In order to promote the development of digital publishing industry in China Taiwan, the China Taiwan authorities introduced the policy of The Development Strategy and Action Plan of Digital Publishing Industry. However, it has little effect. This research analyzes the policy by the method of grounded theory. The research results show four mistakes as follows: (1)the core value of the policy is contrary to the objective; (2)policy implementation is too passive; (3)the misuse of plausible policy instruments; (4)the role of the policy enforcement department is misplaced. The research puts forward three suggestions to afford us lessons that merit attention: unifying the duties, replacing subsidies with relief, providing digital content meeting demands of customers and training digital editing, planning the cross-strait digital publishing competition and cooperation strategy.

[Key words] China Taiwan Digital publishing Policy analysis Grounded theory

1 引 言

信息传播技术革命改变了读者的阅读习惯,催生了数字出版,同时也对传统出版产业造成剧烈冲击。大体而言,数字出版与传统出版相比较,具有复制零成本与传播无限制的优点,可以降低纸质出版物印制与发行流通成本,并提高出版产业承担风险的能力[1]。但台湾地区由于缺乏市场规模、出版产业过于零散、资本额过低,以及少子化影响,在一定程度上制约了数字出版的发展。台湾行政当局乃在2009年出台《数字出版产业发展策略与行动计划》(下文简称《计划》),希望以5年的时间将台湾地区建成为全球数字出版产业发展的成功模范。但根据台湾地区财團法人资讯工业策进会的统计,自《计划》执行以来,台湾地区数字出版产业(包含数字典藏)的产值不但并未提升,反而从2011年的716亿新台币下滑至2013年的528亿新台币,衰退幅度高达35.6%[2],可见《计划》的成效甚微。据此,本研究对《计划》存在的误区进行分析,期能为两岸数字出版产业政策制定的相关单位提供借鉴。

2 基于扎根理论的研究设计

2.1 研究方法

扎根理论是葛拉瑟(Glaser)和史特劳思(Strauss)共同提出的质性研究方法,其与一般常见的实证或后实证范式下的研究程序不同,不会特意依据特定理论事先提出具体的研究概念与架构、假设来进行验证,而是随着研究进度与数据编码过程,逐渐扩充、舍弃或持续发展新的概念,并针对研究核心现象提出一套说明性的诠释架构[3]。因为扎根理论有相当大的部分是主观“创造性理论想象”的过程,因此其客观与严谨程度都要低得多,但如果作为一个初探性的研究,其对理论发展与假设建立却是相当有用的工具[4]。本研究采用扎根理论研究方法的原因包含两点:(1)目前中国大陆对台湾地区数字出版产业政策的相关研究较为缺乏,在缺乏现存理论框架的前提下,适合利用扎根理论进行探索性的研究;(2)由于台湾地区出版产业过于零散、规模过小[5],相较于定量研究,定性研究更具备优势。据此,本研究按照扎根理论的一般流程,在严谨的数据收集和分析基础上,通过开放性编码、主轴性编码和选择性编码探索《计划》存在的误区。

2.2 数据采集

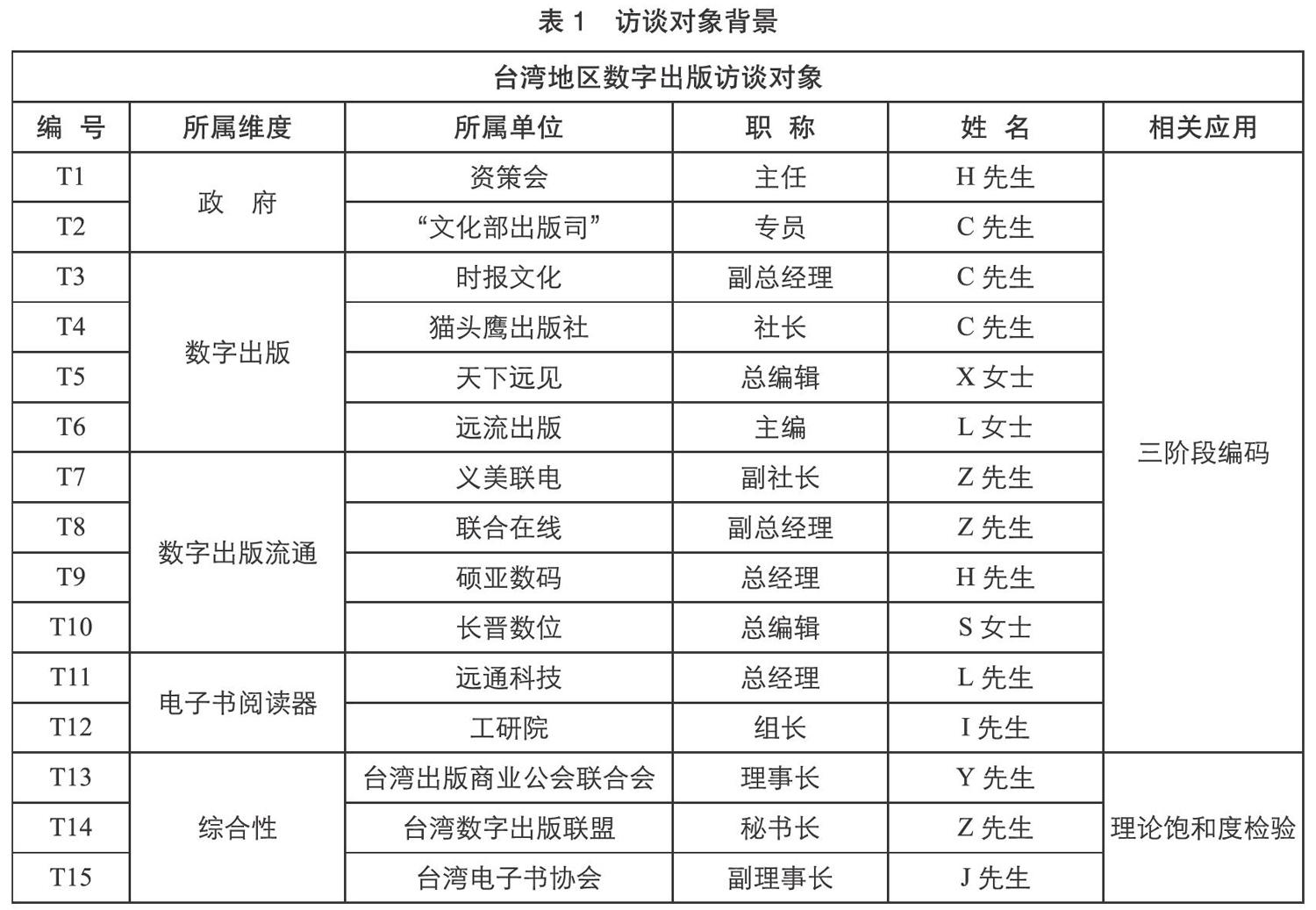

鉴于质化研究要求受访者对所研究的问题有一定的理解和认识,本研究首先据波特(Porter)的产业价值链理论,按数字出版产业价值链的三大维度——数字出版、数字出版流通、电子书阅读器,从台湾地区数字出版产业政策主管部门、业者与出版相关的公协会中,选取具有代表性的主管共15名(见表1),对其进行半结构式访谈后,将访谈录音内容(约16万字)誊录成访谈稿后,分别进行编码,以进行后续分析。

2.3 数据分析

2.3.1 开放性编码

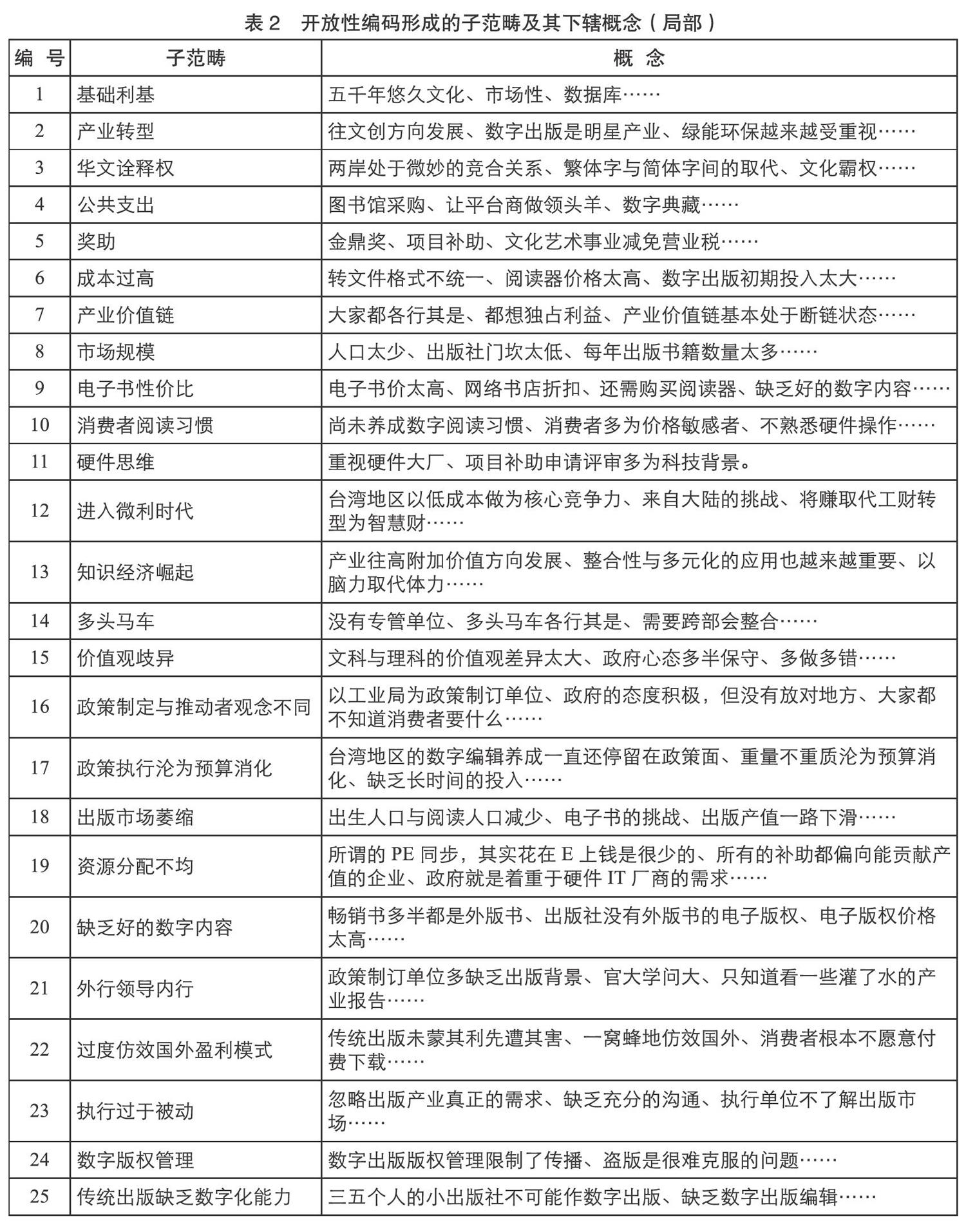

“编码”(Coding) 指的是将搜集到的数据打散、赋予概念,再以新的方式将数据重新组织的过程[6]。本研究在通过对现象加以标签→发现范畴→对范畴加以命名→以概念属性分类等步骤后,将同一现象相关的概念聚拢成一类,最终得到336个概念和25个子范畴,编码结果见表2。

2.3.2 主轴编码

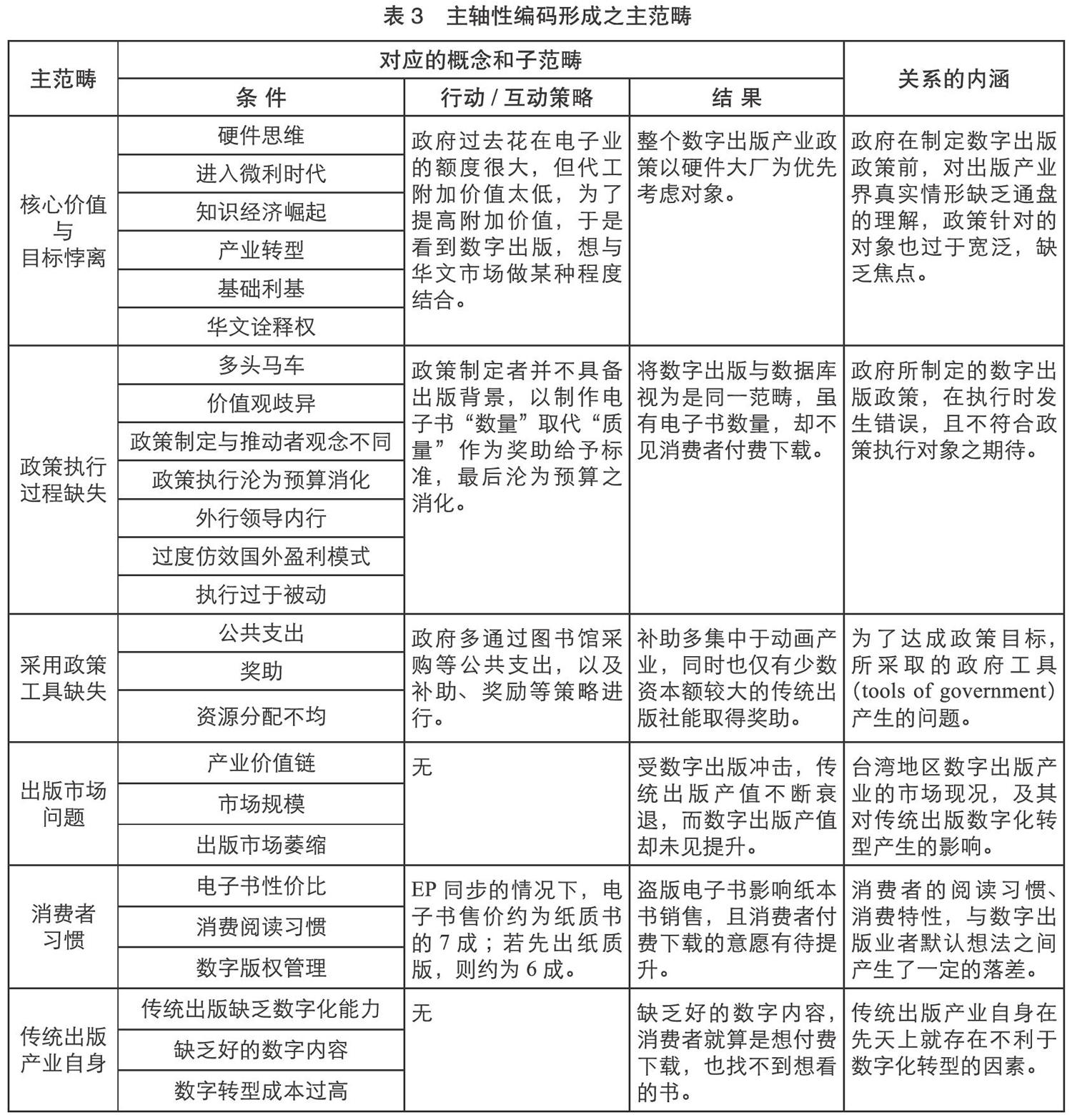

主轴编码是扎根理论研究中的二级编码,主要是将主范畴及子范畴做连结,以便将分散的数据经由新方式重新组织的复杂过程。本研究借鉴科宾(Corbin)等的观点[7],通过“条件”(《计划》制定的动机)→“行动/互动策略”(执行《计划》时采用的策略、管理、与数字出版产业链各维度之间的互动)→“结果”(《计划》执行后所产生的效果)此一范式,对前一阶段得到的336个概念和25个子范畴进行反复比较,将各范畴彼此链结,并选择与本研究最相关的范畴形成主范畴,进而分析主、子范畴之间的关系。形成的主范畴请见表3。

2.3.3 选择性编码

选择性编码主要通过建立一条明确的“故事线(story line)”,检视资料所呈现的因果条件、脉络、策略等译码结果;其次,通过对概念和范畴的不断比较、修正并寻找范畴之间的逻辑联系,最后发现《计划》存在的误区。

本研究在主轴性编码阶段,共产生6个主范畴与25个子范畴,在分别将其对应到本研究的访谈内容后,所编写的故事线内容如下。

信息硬件工业在台湾地区一直占有相当高的份量,但由于代工的技术门坎相对而言并不高,因此基本上强调的是以低成本作为核心竞争力。但由于近年来信息硬件产业为保持竞争力,逐渐移至大陆生产,随着信息硬件产业西移,中国大陆已取代台湾地区成为全球信息硬件制造重镇;再加上国际信息产业的持续激烈竞争,台湾地区代工的毛利大不如前,代工厂商已进入“微利化”时代。因此,为了应对数字出版的冲击,与大陆竞争“华文诠释权”。遂在“经济部工业局”的主导下,出台了《计划》。

然而,由于此政策一开始的着重点便是“硬件产业”,因此在政策执行上,无论是奖助还是公共支出,关注的都非“出版产业”。此外,也由于主事者并不具备深厚的出版背景,因此并不了解出版市场与传统出版产业的局限,贸然模仿美国Kinddle的赢利模式,忽略了“淮橘为枳”——特定的产业结构乃是由特定的历史脉络与社会环境孕育而成,在读者使用者付费的消费习惯未养成、阅读纸质书的习惯未改变、与部分读者对电子书之疑虑未厘清之前,并未能构建符合本土特色的数字出版赢利模式;再者,也因为“硬件产业”将大陆视为是抢夺市场的竞争者,“出版产业”则将大陆视为是可进一步拓展的市场,这便造成了政策执行单位为达成效而自行其是,最后变成多头马车、方向不一的状况,使得本来立意良好的数字出版政策不得不沦为预算的消化。

经由上述故事线的撰写后,明显可以发现在主轴性编码阶段得出的6个主范畴中,“出版市场问题”“消费者习惯”与“传统出版产业自身”无法纳入故事线的因果关系之中,故将其删除;而“华文诠释权”“基础利基”“价值观歧异”以及“多头马车”4项子范畴,则应各自从原本的主范畴中独立出来,重新隶属于“政策目标不一”此一新的主范畴之下。最后本研究得到的核心范畴与主范畴,以及子范畴的关系(如图1),并从中得到《计划》存在的误区为:(1)政策核心价值与目标悖离;(2)政策执行过于被动;(3)错用貌似公平的政策工具;(4)政策主导部门角色错位。

3 《计划》的误区分析

3.1 政策核心价值与目标悖离

3.1.1 政策过度偏重协助制造业转型

随着中国大陆的崛起,台湾地区传统制造业面临被取代的危机,但数字出版的风行却为台湾地区的制造业带来一线曙光。台湾地区行政当局认为,从现有的资源来看,台湾地区在电子阅读器下游终端组装供应链完备、电子纸模块已具备优势、信息产品品牌具备全球竞争力,加上现在全球正兴起中华文化热潮、台湾地区对华文社会流行文化掌握度较高、且具备长期累积的丰富华文内容,若能结合这些优势,足以提供台湾地区制造业向创意产业转型的一个契机,解决制造产业遇到的问题。因此遂由“经济部工业局”而非主管出版业务的“行政院新闻局”主导,出台了《计划》。而“经济部工业局”在过于重视“硬件产业”,又不理解出版市场的情况下,数字出版政策在一开始制定时便与实际出版市场需求有所差距。

3.1.2 硬件思维主导政策执行

台湾地区仅仅2300万人口,原本就缺乏市场规模,近年来又受到经济衰退与少子化影响,使得出版产业的产值一路从2002年的400亿新台币下滑至2013年的250亿新台币[8]。因此台湾地区行政当局希冀借由数字出版传播几近零成本的特色,将传统出版由内需市场,转变成以全球为销售对象的外销市场。这样的立意虽好,但却忽略了台湾地区传统出版产业过于零散、规模过小,大部分又属本土企业,国际化程度低,导致转型不易。而更为雪上加霜的是,在硬件思维主导下,政策补助的对象多半又是硬件大厂。台湾地区的出版产业在先天失调、后天失衡状况下,态度遂更转趋保守,不轻易释出手中的内容,在缺乏数字内容的前提下,很难发展数字出版。

3.1.3 目标市场设置错误

两岸处于极为微妙的“竞合关系”。中国大陆在数字出版方面起步甚早,近几年更挟经济快速发展的优势,配合政府主动介入,不断地将文化向外输出;与其相较,目前全世界仍使用繁体字的地区,除了台湾地区之外,仅有港澳一隅。两岸之间文化传播相对实力的消长,使得台湾地区趋于弱势。为了能与中国大陆一争华语诠释权,台湾地区行政当局不得不加快数字出版的脚步,同时将政策方向设定为与国际同步,却忽略了目前全世界最大的华语市场仍在大陆,而非国际华人圈。由于目标市场设定错误,也使得数字出版政策在執行上事倍功半。

3.2 政策执行过于被动

3.2.1 政策执行主动性不足

台湾地区行政当局为因应“政府失灵”的问题,于是经历了一个由“统治型”过渡到“责任型”,最后转为以公共服务为目标的“服务型政府”的改革历程。一般来说,“服务型”政府更强调公共部门与产业界两者的合作,透过两者间频繁的对话与互动,协调相互竞合的利益。但由于台湾地区出版产业过于零散,并无足以代表产业发声的骨干企业,因此当每个出版公司都必须发声,才可能得到政策支持,且每个出版公司皆有自己的立场时,便使得台湾地区出版产业处于“众声喧哗”的情况,模糊了政策执行单位的“服务对象”;再加上台湾地区行政当局又过度重视于“服务”而非“主导”,反而导致政策执行过于被动。

3.2.2 多头马车并行,步伐不一

微信、智能手机等新媒介、新技术的应用改变了读者的生活需求,连带地也消弭了各媒介之间的界线(boundary)。因此行政组织也应该做相应的调整,方能有效推动数字出版的发展。事实上,数字出版的内涵已远远超出传统出版,因此在政策执行上,很多方面已超出“新闻局”的主管范围,例如以电信营运商为主的电子书交易平台、以IT大厂为主的电子阅读器制造厂商等,都属于数字出版的范畴,但电信营运商一般是由“交通部”主管,电子书阅读器制造厂则是由“经济部”主管,这使得数字出版政策在执行过程中,仍需要许多非传统文化出版的主管单位核实,这就造成多头马车的情况,更让产业界无所适从。

3.2.3 一味仿效美国,忽略文化差异的影响

《计划》的主导单位过于急功近利,因此并未着力于构建一个拥有自身特色的运营模式,而是选择仿效美国Kindle。由于忽略了“淮橘为枳”——特定的产业结构乃是由特定的历史脉络与社会环境孕育而成,在台湾地区读者使用者付费的消费习惯未养成、阅读纸书习惯未改变,与作者对电子书版权保护的疑虑未厘清前,未能构建符合自身特色的数字出版赢利模式。最后导致台湾地区数字出版的发展仍不能自给自足,只能持续依赖补助、公共支出等政策工具的协助。而政策的补助不可能专门给于某一特定企业,在缺乏自给自足赢利模式的前提下,又失去政府的协助,许多新兴的数字出版公司往往到最后却以结束营业收场,等于是白白浪费了多年的政策资源,如被台湾地区当局誉为数字出版发展领头羊的平台业者BOOK11,于2013年7月宣布倒闭,即是最好的案例。

3.3 错用貌似公平的政策工具

3.3.1 项目补助忽略出版产业

台湾地区主要以“补助”与“公共支出”作为主要政策工具,其中补助当中又可分为“项目”“减免”“奖助”等,而以“项目”的规模最大。但由于项目补助是由“经济部工业局”主导,因此主要补助对象并非出版企业。以2009年“经济部工业局”的项目补助案为例,在高达2.7亿元新台币的补助中,真正与传统出版业者数字出版转型有关的补助项目为1113万元新台币,仅占补助总金额的4.1% [9]。在严重忽略传统出版的情况下,台湾地区的数字出版发展也因欠缺内容,导致发展受限。

3.3.2 公共支出重“量”不重“质”,最后沦为预算的消化

而公共支出项目中,主要是以公共图书馆购买电子书的形式呈现的。由于公共图书馆主要通过“竞标”的方式进行电子书采购,在相同的采购价格区间内能供给越多数量的出版商便能够得到公共图书馆的采购案,因此出版社大多只在意自身能提供电子书的“数量”,而非“质量”——出版社在制作电子书时,为求低成本,往往仅仅是将原有的纸本书扫描或直接转为PDF文档便交差了事,并未顾及读者的阅读体验,使得公共图书馆采购的电子书乏人问津,最后沦为预算的消化,并未对数字出版的发展有所帮助。

3.4 政策主導部门角色错位

3.4.1 政策期望雨露均沾,导致缺乏关注焦点

由于数字出版的范围牵涉甚广,于是《计划》的主导机关除了加强辅导之外,更希望数字出版产业链各维度都能得到补助。因此尽管偏重于IT硬件大厂,但对电子书交易平台、传统出版产业亦投入了相当的心力,希望借此构建完整的数字出版产业链。但却忽略了数字出版的发展其实需要大量资源的投入,一旦政策雨露均沾,力分则弱,在缺乏关注焦点的前提下,更容易导致失败。最后,就像温水煮青蛙,一开始产业链各环节虽然发展不好,但也能勉强维持,但等到资源耗尽时方才发现问题,已经积重难返了。

3.4.2 主管单位角色扮演错位,政策执行事倍功半

由于数字出版牵涉甚广,因此《计划》的主导机关想通过出版产业间彼此结盟,打造完整的出版产业链,但却忽略了各产业间其实各有立场,因此虽然以结盟方式合作,但却各有所图,未能各尽心力地投入。身为政策规划单位,应该从整个产业着眼,找到好的对象、适合的人,而非为了满足产业链各环节的需求,头痛医头,脚痛医脚,最后在缺乏政策一致性的情形下,事倍功半。

4 结论与建议

本研究通过半结构式访谈、三阶段的编码所产出的核心范畴,得出《计划》存在4大误区,本研究针对此4大误区提出4项修正构想如下。

4.1 针对数字出版特性,重新调整行政组织以统一事权

台湾地区为了因应时代变化,在2012年进行组织调整,将原有的“研考会”“文建会”与“新闻局”合并为“文化部”。但由于数字出版范畴牵涉甚广,除了“文化部”之外,“国艺会”“教育部”“交通部”“内政部”“经济部”或直接或间接,都成了数字出版政策的执行单位。因此,现有的“文化部”尽管地位提升,掌握的资源增加,但仍是不足以应付数字出版发展所需。据此,台湾地区当局或许应针对数字出版特性,重新调整行政组织,或进一步扩大文化部,或另设一个数字出版专管部门,方能真正有助于制定符合台湾地区数字出版发展需求的相关政策。

4.2 以减免代替补助,实施符合市场需求的政策工具

数字出版产业的发展进程,需要庞大的资源投入,而台湾地区由于出版产业过于零散,所以必须仰赖行政部门的支持。然而一方面,政策的执行须有通盘的规划与一致性,因此主管机关应该延揽了解出版市场需求的专才参与政策制定;另一方面,现行的产业政策,在执行上期望以雨露均沾的方式,协助产业界发展。然而,需要大量资源投入的产业,一旦政策雨露均沾,就更容易导致失败。除此之外,现行主要是利用“补助”与“公共支出”作为政策工具,但往往是出版产业界规模较大的公司,才能聘请专人撰写企划书争取政府的补助。因此,貌似“公平”的手段却带来了“不公平”的结果。事实上,真正有助传统出版产业生存与转型的,并不是貌似公平、项目式补助,而是整合。因此主管机关应该做的是由公共部门出资,从数字出版产业链各环节中延揽专家,共同构建一个数字出版平台,传统出版社只要负责将内容做好,送到这个平台内,由这个平台负责(免费或低价)电子书的出版,并上传到云端去做相关应用;同时,由于这个平台对于所有出版社都能够共享,电子书格式、标准也就自然产出,无需耗费额外的资源进行统一,这才是符合台湾地区传统出版業者需求的产业政策。

4.3 提供符合消费者需求的数字内容与培养数字编辑

由于台湾地区当局对数字出版的关注在于:想借着结合台湾地区在技术上的优势,以发展数字出版为契机,将赚取代工财转型为智慧财,因而可以说一开始便忽略了数字出版发展的核心:创意内容。等到硬件发展完备,电子书载体研发完成,交易平台的构建完善后,才发现问题来了。一方面空有载具却缺乏数字内容;另一方面缺乏将纸质内容转换为数字内容的数字编辑。因此未来应该:(1)重视开设数字编辑课程,将数字编辑的主导权由IT人员交回编辑手上,因为只有编辑理解读者、理解市场、理解编辑的误区。(2)在过渡阶段,选择一些体质不错的电子书交易平台商,如硕亚、UDN等作为“领头羊”,由他们协助传统出版社将手上原本的内容数字化。(3)跨越纸质书的局限,通过EP同步(电子书与纸本书同步),在一开始就将“出版的数字化与数字资源的出版”纳入考虑,如此方能有效推动传统出版向数字出版转型。

4.4 重新思考两岸数字出版竞合策略以开创新局

数字出版是未来的发展趋势,而台湾地区数字出版产业必须面对最大的问题即是市场规模过小,此结构性问题一天不解决,台湾地区的数字出版发展便会受限,解决这个问题必须从内需市场转为外销市场。虽然从文字的使用观之,简体字与繁体字之间确实存在竞争关系,但两岸之间竞争却绝非“零和”(zero sum)关系,而是“竞合”关系——两岸人民不但同文同种,且拥有共同的文化、传统、血缘、风俗,因此可以非常容易无缝接轨。除了市场之外,两岸出版人也应把握住全球中文热机会,借由彼此的竞争、交流、合作,甚至联合出版,善用数字出版传播无疆界,复制零成本的特性将中华文化传播至世界。据此,台湾地区数字产业政策主管机关实应重新思考两岸数字出版的竞合策略,而非囿于某些政治因素,导致出版产业的发展受到局限,产生裹足不前的弊病。

注 释

[1] 王念祖,隋鑫.数字出版盈利模式误区研究:基于CSSCI高被引论文的分析[J].出版科学,2014(5):82-86

[2] 财团法人资讯工业策进会. 2015数位内容产业年鉴[M].台北:台湾“经济部工业局”,2016:159

[3] 王念祖.扎根理论三阶段编码对主题词提取的应用研究[J].图书馆杂志,2018(5):90-97

[4] 范培华,高丽,侯明君.扎根理论在中国本土管理研究中的运用现状与展望[J].管理学报,2017,14(9):1274-1282

[5][9] 洪林伯,王念祖.华文电子书的问题与挑战[J].研考双月刊(台湾),2011,35(1):1-18

[6] 姚曦,王佳.国际品牌跨文化传播的影响因素模型与提升路径:一项基于扎根理论的探索性研究[J].新闻与传播研究,2014(3):34-51,126-127

[7] Strauss, A. L., Corbin, J. M.. Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Theory[M]. Thousand Oaks: Sage Publications,1990:44

[8] 陈颖青.数字出版与长尾理论[M].北京:华夏出版社,2013:142