“苣”字记词职能转移考察

摘 要:“苣”是记录{火把}一词的本字,后来,其记词职能发生了转移,将这一本用职能移交给了“炬”字,自己则主要用来记录{莴苣}、{苦苣}等词,表示蔬菜名称。“炬”字应出现在西汉时期,只是在记录{火把}一词上尚不足以跟“苣”字抗衡。“苣”将其本用职能移交给“炬”字的完成时间应该是在南北朝时期,其转移的发生有着文字系统发展的内在理据。

关键词:“苣”;“炬”;记词职能;转移

汉字是用来记录汉语的符号。所谓“汉字的职能”,是指汉字作为字符记录汉语的功能 [1](P49)。就造字阶段来说,单字与语素的对应关系应该是有理据的,用什么字记录什么语素是固定的。不过,由于种种原因,在实际使用汉字的时候,字形与语素的初始对应关系往往会被打破,汉字的记录职能也因此而变得复杂起来[2](P193)。所谓“汉字记词职能的转移”,是指某字本来是用记录A词的,后来不再记录A词而记录B词了。比如,“闻”字本用来记录{听}①,后转而记录{嗅};再如,“豆”字本用来记录{豆},表示一种食器,后转而用来记录{豆子}一词,表示一种农作物。这就打破了字形与语素最初的对应关系。本文以“苣”字为个案研究,结合传世文献与出土文献用例,对它的记词职能转移情况进行系统考察,描述其记词职能转移的过程,探究其记词职能转移的原因。

一、“苣”字最初的记词职能

《说文解字·艸部》:“苣,束苇烧。从艸巨声。”段玉裁注:“《后汉书·皇甫嵩传》‘束苣乘城。俗作炬,以此为苣蕂、莴苣字。”《篆隶万象名义·艸部》:“苣,勤吕反。束草灼之炬也。”可见,“苣”的本义是指用草秆扎成的火炬,最初是用来记录{火把}一词的。

在传世文献中,“苣”记录{火把}义的用例并不多见。据我们的检索、统计,“苣”表“火把”义最早出现在先秦时期的《墨子》一书。西汉时期刘向的《说苑》、南朝宋范晔的《后汉书》中,也都出现过这一用例。具体如下所示:

(1)城上三十步一聋灶,人擅苣长五节。寇在城下,闻鼓音,燔苣,复鼓,内苣爵穴中,照外。(《墨子·备城门》)

(2)其有重尸多死者,急则有聚众,童子击鼓苣火,入官宫里用之,各击鼓苣火,逐官宫里。(《说苑·修文》)

(3)其夕遂大风,嵩乃约敕军士皆束苣乘城,使锐士间出围外,纵火大呼,城上举燎应之,嵩因鼓而奔其阵,贼惊乱奔走。(《后汉书·皇甫嵩传》)

再看出土文献中“苣”字的使用情况。据我们的检索、统计,在出土文献中,“苣”字记录{火把}主要是出现于汉代简牍,用例较为丰富。其中,《肩水金关汉简》[3]共3例,《居延汉简补编》[4]共3例,《额济纳汉简》[5]共8例,《居延汉简》[6]共26例,《居延新简》[7]共28例,《敦煌汉简》[8]共13例。例如:

(4)苣火即举追毋出塞。(《肩水金关汉简》73EJT7:93)

(5)举表苣火如品约。(《肩水金关汉简》73EJT9:100)

(6)夜举苣火四殄北隧谨察火辄以檄言候官候逐。(《额济纳汉简》2000ES7SF1:12)

(7)苣火毋绝至明甲渠三十井塞上①堠上二苣火毋绝至明殄北三十井塞上(《额济纳汉简》2000ES7S:20)

(8)界亭常月十日廿日晦日夜举苣火各一通从(《额济纳汉简》2000ES7SH1:4)

(9)三日复举苣火二通不……殄北隧谨察皆以骑发候(《额济纳汉简》2000ES9S:14)

(10)下一苣火一通。(《额济纳汉简》2002ESCSF1:18A)

(11)虏守亭鄣不得燔积薪,昼举亭上蓬一、烟;夜举离合苣火。(《居延汉简》14.11)

(12)出坞上苣火一通,元延二年七月辛未(《居延汉简》39.20)

(13)大、小积薪薄随,承苣少卅七。(《居延汉简》82.1)

(14)坞上苣火三通。(《居延汉简》536.4)

(15)火苣五十。(《居延汉简》264.32)

(16)午日下餔时,受居延蓬一通,夜食时,堠上苣火一通(《居延汉简》332.13)

(17)见殄胡举二苣火,燔一积薪(《居延汉简》427.2B)

(18)为堠上火,举堠上一苣火,非通俱起隧。(《居延新简》EPT43.96)

(19)燔一积薪,数令并举一苣火,燔一积,付卅长王猛。(《居延新简》EPT44.30B)

(20)大苣卅,小苣、四尺苣各百。(《居延新简》EPT49.13B)

(21)苣火二通,如时付临桐(《居延新简》EPT52.608)

(22)襃不以時燔举;而举堠上一苣火,燔一积薪,燔举不如品约。(《居延新简》EPT68.91-92)

(23)夜入,燔一积薪,举堠上离合苣火,毋绝至明。(《居延新简》EPF16.1)

(24)匈人奴昼甲渠河北塞,举二,燔一积薪;夜入,燔一积薪,举堠上二苣火,毋绝至明。(《居延新简》EPF16.2)

(25)四月庚戌平旦,众骑,亭举地表,下一苣火,再通。(《居延新简》EPC36)

(26)七月乙丑,日出二干时,表一通。至莫夜食时,苣火一通,从东方来。(《敦煌汉简》1569)

(27)七月丁亥,莫夜未半,苣火一通,从东方来。(《敦煌汉简》1578)

(28)望见虏一人以上,入塞,烦一责(积)新(薪)、举二蓬;夜,二苣火。(《敦煌汉简》2257 )

(29)望见虏五百人以上,若功(攻)亭章鄣,烦一责新、举三蓬;夜,三苣火。(《敦煌汉简》2257)

总的来看,上述出土简帛材料均处于两汉时期。比如,《肩水金关汉简(壹)》有近500枚纪年简,最早的年代为汉武帝太初五年(公元前100年,见于73FJT4:107号简“大初五年”);最晚的为新莽始建国四年(公元12年,见于73FJT7:50号简“始建国亖年正月癸亥”),纪年跨度约112年。其中,以汉宣帝时期的纪年简为最多,整体而言,以西汉中晚期为主,新莽时期的简牍相对较少 [9](P116)。《额济纳汉简》的年代处于西汉宣帝神爵三年(公元前59年)到东汉光武帝建武四年(28),跨度87年。《居延新简》的年代大致为西汉昭帝始元五年(公元前82年)到东汉安帝永初五年(111),处于西汉中期到东汉初年。而《居延汉简》《敦煌汉简》的年代大约为西汉中后期至东汉中期。在这些简牍材料中,“苣”字毫无例外都是用来记录{火把}的。这就说明在出土文献中,最迟到东汉中期,“苣”字仍然是表示“火把”义的。

二、“苣”字记词职能的转移

在出土文献中,东汉中期以后再没有见到“苣”字记录{火把}的用例。在传世文献中,东汉到魏晋南北朝时期,记录{火把}的用例也仅在《后汉书·皇甫嵩传》中出现1例。“苣”字这一时期主要是用来记录{莴苣}、{苦苣}。例如:

(30)其菜每至春二月内,选良沃地二亩熟,种葵、莴苣。(北魏贾思勰《齐民要术·杂说》)

(31)应空闲地种蔓菁、莴苣、萝卜等,看稀稠锄其科。(北魏贾思勰《齐民要术·杂说》)

(32)一名游冬,叶似苦苣而细,摘断有白汁,花黄似菊。(北齐颜之推《颜氏家训·书证》)

隋唐及以后的传世文献中,“苣”字承袭了其南北朝时期的记词职能,用来记录{莴苣}、{苦苣}等词。例如:

(33)知弟渴乏多时,遂取葫芦盛饭,并将苦、苣为荠(齑)。(《敦煌变文·伍子胥变文》)

(34)葫芦盛饭者,内苦外甘也,苦、苣为齑者,以苦和苦也。(《敦煌变文·伍子胥变文》)

(35)又有醋菜似慎火,苦菜似苣,胡芹、浑提葱之属,并自西域而来,色类甚众。(唐代封演《封氏闻见记》卷七)

通过对以上文献的考察,我们大致可以推断,在南北朝时期,“苣”字的记词职能已发生了转移。在此之后,它基本不再用来记录{火把},转而主要用来记录{莴苣}、{苦苣},表示蔬菜名称。

三、“苣”字记词职能转移的原因

“苣”字记词职能之所以由原来记录{火把}转移为记录{莴苣}、{苦苣}等词,其中的一个重要原因应是跟“炬”字的使用有关。“炬”字既不见于先秦时期的文献典籍,也不见于东汉时期的《说文解字》,它应是一个后起字。日本释空海的《篆隶万象名义·艸部》收录了该字,并解释说:“炬,渠吕反。火也。苣字,束薪灼之。”《篆隶万象名义》对南朝梁顾野王原本《玉篇》多有承袭,因此基本可以认为,《篆隶万象名义》所收录的“炬”字在一定程度上反映了南朝时期的用字特点。

通过对传世文献的考察,可以发现,其实在西汉时期,“炬”字就有用来记录{火把}的用例,只是使用频率极低。例如:

(36)将军不敢骑白马,亡者不敢夜揭炬,保者不敢畜噬狗。(《淮南子·说山训》)

(37)牛尾炬火光明炫耀,燕军视之皆龙文,所触尽死伤。(《史记·田单列传》)

东汉时期的传世文献中,“炬”字来记录{火把}的用例逐渐增多,有些还出现在汉译佛经文献中。例如:

(38)今试使一人把大炬火,夜半行于平地,去人十里,火光灭矣。(东汉王充《论衡·说日篇》)

(39)使在地之火,附一把炬,人从旁射之,虽中,安能灭之?(东汉王充《论衡·感虚篇》)

(40)夫熯一炬火,爨一镬水,终日不能热也。(东汉王充《论衡·感虚篇》)

(41)今邹衍之叹,不过如一炬、尺冰,而皇天巨大,不徒镬水庖厨之丑类也。(东汉王充《论衡·感虚篇》)

(42)光武平河北,任光伯卿暮入堂阳,使骑皆炬火,天地赫然尽赤,堂阳惊怖,即夜降。(《东观汉记·任光传》)

(43)如日初出时、如炬火在所照。(东汉支娄迦谶译《般舟三昧经》卷上)

(44)若冥持炬火而得明,其作甚猛,降伏众魔。(东汉支娄迦谶译《佛说伅真陀罗所问如来三昧经》卷上)

(45)譬犹冥室执炬而入,则莫知冥之所在。(东汉支曜译《佛说成具光明定意经》)

魏晋南北朝时期的传世文献中,表“火把”义的“炬”字用例已较为常见。例如:

(46)此犀兽在深山中,晦冥之夕,其光正赫然如炬火也。(东晋葛洪《抱朴子内篇·登涉》)

(47)宠驰往赴,募壮士数十人,折松为炬,灌以麻油,从上风放火,烧贼攻具,射杀权弟子孙泰。(《三国志·魏书·满宠传》)

(48)使骑各持炬火,弥满泽中,光炎烛天地,举城莫不震惊惶怖,其夜即降。(《后汉书·任光传》)

(49)欢呼,周遍前后省三过,持炬火,送疫出端门。(《后汉书·礼仪志中》)

(50)门外驺骑传炬出宫,司马阙门门外五营骑士传火弃雒水中。(《后汉书·礼仪志中》)

(51)会日暮,令军士各交缚两炬,三头爇火,营中星列。(《后汉书·廉范传》)

(52)令人持两炬火登山鼓叫。(《南齐书·垣崇祖传》)

(53)会天大雨,军马含渍,截竹煮米,于马上持炬炊而食。(《南齐书·魏虏传》)

(54)义恭又送炬烛十挺,孝武亦致锦一匹。(《宋书·张畅传》)

(55)顷之风甚,蛮夜下山,人提一炬以烧营。(《宋书·沈庆之传》)

魏晋南北朝时期的碑刻材料中 [10],未见有“苣”字记录{火把}的用例,这一意义均用“炬”字来记录。例如:

(56)遂令三轮停驾,法炬潜光。(北魏普泰二年《薛凤规造像碑》)

(57)清清志絜,春松無以侔其鲜。希希独颖,夜炬无以匹其昭。(东魏武定七年《道碑记》)

(58)灼灼法炬,晃朗慧目。(北齐天保九年《宋敬业等造塔颂》)

(59)群英居之,昭世若炬。(北齐太宁二年《义慈惠石柱颂》)

(60)旡人【寻】炬,终□□□①。(北齐天统五年《潘景晖等造像记》)

(61)法幢更晖,□炬复照。(北齐武平元年《舜禅师造像记》)

(62)身怀智慧之炬,体纳无尽之灯。(北齐武平三年《邑义主一百人等造灵塔记》)

(63)严仪□□,□□远照,法炬常盈。(北齐武平七年《慧圆道密等造像记》)

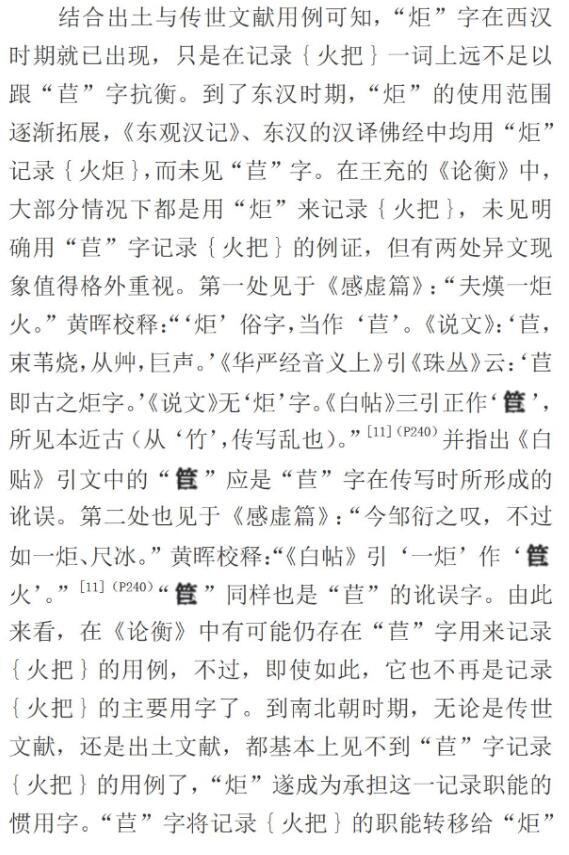

结合出土与传世文献用例可知,“炬”字在西汉时期就已出现,只是在记录{火把}一词上远不足以跟“苣”字抗衡。到了东汉时期,“炬”的使用范围逐渐拓展,《东观汉记》、东汉的汉译佛经中均用“炬”记录{火炬},而未见“苣”字。在王充的《论衡》中,大部分情况下都是用“炬”来记录{火把},未见明确用“苣”字记录{火把}的例证,但有两处异文现象值得格外重视。第一处见于《感虚篇》:“夫熯一炬火。”黄晖校释:“‘炬俗字,当作‘苣。《说文》:‘苣,束苇烧,从艸,巨声。《华严经音义上》引《珠丛》云:‘苣即古之炬字。《说文》无‘炬字。《白帖》三引正作‘,所见本近古(从‘竹,传写乱也)。”[11](P240)并指出《白贴》引文中的“”应是“苣”字在传写时所形成的讹误。第二处也见于《感虚篇》:“今邹衍之叹,不过如一炬、尺冰。”黄晖校释:“《白帖》引‘一炬作‘火。”[11](P240)“”同样也是“苣”的讹误字。由此来看,在《论衡》中有可能仍存在“苣”字用来记录{火把}的用例,不过,即使如此,它也不再是记录{火把}的主要用字了。到南北朝时期,无论是传世文献,还是出土文献,都基本上见不到“苣”字记录{火把}的用例了,“炬”遂成为承担这一记录职能的惯用字。“苣”字将记录{火把}的职能转移给“炬”字后,“苣”字出现了意义的空心化,这为“苣”字记录{莴苣}、{苦苣}提供了有利条件。

“苣”字能成功地由原来记录{火把}转移为记录{莴苣}、{苦苣}的另一原因,则跟其自身的构字理据有关。我们知道,汉字的构形是有理据的,通常会根据该字所要记录的语词的意义、读音来创制或选择构件。“苣”字最初用来记录{火把},是源于早期火把是用苇草等扎束而成的,形旁“艸”即提示出其所使用的原材料。后来出现了“炬”字,形旁“火”则提示其发生机制和具体功能,即燃烧可以照明。可以说,“苣”“炬”二字从不同角度,揭示了各自的造字理据。不过,从人们的认知思维来看,从“艸”之字多与植物有关,从“火”之字多与光亮有关。就表示“火把”义来说,“炬”字的表义功能可能要更为明确,所以它在与“苣”字进行竞争时,更容易占据上风。同样的道理,“苣”字从艸,用其来记录{莴苣}、{苦苣},表示蔬菜,也更容易为人们所接受。因此,“苣”字将其记录{火把}的职能转移给“炬”字后,很快成为了记录{莴苣}、{苦苣}等词的惯用字,并沿用至今。

四、结语

通过对“苣”“炬”二字职能的考察,可以看出,在西汉之前,“苣”是记录{火把}一词的专用字;西汉时期,“炬”字作为“苣”的异体出现,文献中偶尔有用“炬”记录{火把}的用例。东汉以后,“炬”的使用范围进一步扩展,呈现出取代“苣”的趋势。到了南北朝时期,已经见不到“苣”字记录{火把}的用例了,该字职能已经转移为用来表示蔬菜{莴苣}、{苦苣}等。其记词职能之所以能够发生转移,一方面是出于汉字汉语内部系统的调整,因为“炬”字出现后,{火把}一词既可以用“炬”字来记录,也可以仍然沿用“苣”字,汉语内部必然会对这种“一词对多字”的冗余状态进行调整,尽量实现词有专字、字表专词的“一字一词”的理想平衡局面。另一方面,也跟汉字的构形理据有关,“苣”“炬”都是形声字,形旁具有提示意义的功能,从“艸”之“苣”表示{莴苣}、{苦苣},从“火”之炬表示{火把},在构形上都彰显了自己的示意功能,这也充分体现出汉字对形义切合的追求。

参考文献:

[1]李运富.论汉字职能的变化[J].古汉语研究,2001,(4).

[2]李运富.汉字学新论[M].北京:北京师范大学出版社, 2012.

[3]甘肃简牍博物馆,甘肃省文物考古研究所,甘肃省博物馆,中国文化遗产研究院古文献研究室,中国社会科学院简帛研究中心编.肩水金关汉简(叁)[M].上海:中西书局,2013.

[4]“中央研究院”历史语言研究所简牍整理小组.居延汉简补编[M].台北:文渊企业有限公司,1998.

[5]魏坚主编.额济纳汉简[M].桂林:广西师范大学出版社,2005.

[6]中国社会科学院考古研究所.居延汉简甲乙编[M].北京:中华书局,1980.

[7]甘肃省文物考古研究所,甘肃省博物馆,中国文物研究所,中国社会科学院历史研究所.居延新简——甲渠候官[M].北京:中华书局,1994.

[8]甘肃省文物考古所.敦煌汉简[M].北京:中华书局, 1991.

[9]黄艳萍.《肩水金关汉简(壹)》纪年简校考[J].敦煌研究,2014,(2).

[10]毛远明.汉魏六朝碑刻校注[M].北京:线装书局, 2008.

[11]黄晖.论衡校释[M].北京:中华书局,1990.

A Study on the Transformation of Function about Chinese Character “Ju(苣)”

Zhu Fang

(School of Chinese Language and Literature, Beijing Normal University, Beijing 100080, China)

Abstract:The Chinese character “ju(苣)”is used to record the word of “{huoba火把}”originally, and it transfers this recording function to “ju(炬)”later. Then “ju(苣)”is mainly used to record the word“{woju莴苣}”,“{kuju苦苣}”,indicating vegetables. The Chinese character “ju(炬)”appeared in the Western Han Dynasty, but not nearly enough to compete with “ju(苣)”at that time. The completion time of “ju(苣)”transferring its original function to “ju(炬)” should be in the Northern and Southern Dynasties, and this transformation is caused by the inherent motivation of the development of Chinese characters system.

Key words:“ju(苣)”;“ju(炬)”;recording function of word;transformation

作者簡介:朱芳,女,北京师范大学文学院博士研究生。

①本文中的“{}”符号,表示某一词或词项,以与“字”区别和对应。