阿替普酶联合颅内血肿微创手术治疗基底节区脑出血的效果及对短期预后的影响

吴伟涛 张荣申 许 鹏 罗 磊 杨保印 李俊营 赵志满

(洛阳新区人民医院神经外科,河南洛阳 471000)

基底节区脑出血是一种比较常见急症,致死率和致残率较高且预后较差[1]。目前临床上普遍采用血肿清除术作为其主要治疗手段之一,但预后效果不理想,而以阿替普酶为代表的血栓溶解药不仅可以溶解血肿达到减少占位效应的目的,还可以对凝血酶等起到抑制作用,防止脑组织进一步损伤,据王自然等[2]研究发现,阿替普酶对基底节区脑出血的治疗同样具有显著疗效,本研究旨在通过比较不同的治疗方式对冠心病患者血小板参数、心功能及血液流变学状态的影响,为临床治疗提供指导。

1 资料与方法

1.1 一般资料:病例来源于2016年5月至2018年5月医院收治的120例基底节区脑出血患者。纳入标准:①经影像学检查确认确诊为基底节区脑出血(壳核出血和丘脑出血的出血量>30mL);②经过头颅电子计算机断层扫描(CT)检查血肿量幕上>40mL,幕下>10mL或血肿不大但中线移位>1cm,符合颅内血肿手术指征;③年龄18~80周岁;④首次发病且在24h内入住医院进行治疗;⑤直系亲属同意接受静吸复合麻醉者;⑥无酗酒或吸毒史者。排除标准:①哺乳期以及妊娠期或计划6个月内妊娠者;②非颅内血肿等其他心血管疾病者(含共病);③有关节炎、糖尿病等慢性疾病或者其他器官恶性肿瘤病史者;④先天性肝、肾功能不全者;⑤对本研究药物过敏者;⑥入组前已接受相关治疗者。本研究共纳入120例,将患者随机分组为对照组(颅内血肿微创手术治疗)和观察组(在对照组的基础上,联合阿替普酶治疗)各60例,其中观察组男40例,女 20例,年龄 46~73岁,平均年龄(55.81±5.59)岁,出血量 30~50mL者 33例,51~80mL者 19例,>80mL者8例;对照组男37例,女23例,年龄48~76 岁,平均年龄(56.04±5.62)岁,出血量 30~50mL者29例,51~80mL者20例,>80mL者11例,两组患者的基本资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法:①对照组采用颅内血肿微创手术治疗,在手术前给予常规吸氧并保持气道通畅,开通生命体征监护。术前2h内使用甘露醇注射液静脉滴注30~60min,进行脱水降颅压。根据术前颅脑CT的扫描结果定位,选取血肿中心为穿刺点并进行局部麻醉后实施颅内血肿微创手术治疗;②观察组在对照组的基础上,给予阿替普酶联合治疗,使用爱通立,将本品0.5mg以2mL的0.9%氯化钠注射液进行稀释后注入患者血肿腔内,经过4h夹闭后开放低位引流,术后24h内给药 3~4次,24~48h给予 2~3次,48h后根据患者实际情况选择是否拔针,最多连续给药7d。

1.3 观察指标:①分别记录两组患者治疗前、后3个月的美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)和日常生活能力量表(ADL)评分,其中NIHSS分数越低说明神经功能恢复越好,ADL分数越高说明日常生活能力恢复越好;②根据格拉斯哥预后评分(GOS)按照出院后3个月进行预后评分,将患者预后情况分为5个等级;③治疗结束后详细填写两组各自的并发症(包括感染、再出血、脑血管痉挛、脑水肿)发生率。

1.4 统计学方法:运用SPSS18.0统计学软件进行数据分析,计数资料采用例数或百分比表示,用χ2检验,计量资料用均数±标准差(x±s)表示,组间比较采用t检验,等级资料组间比较采用秩和检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

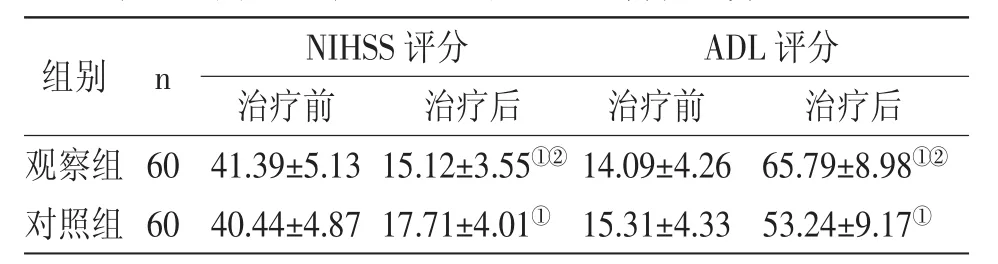

2.1 两组患者NIHSS和ADL评分比较:两组治疗前NIHSS和ADL评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组治疗后血清NIHSS和ADL评分较治疗前下降(P<0.05);观察组治疗后NIHSS评分低于对照组(P<0.05),ADL 评分高于对照组(P<0.05),详见表1。

表1 两组患者NIHSS和ADL评分比较 (x±s)

2.2 两组患者预后情况比较:观察组出院3个月后恢复良好率为84.21%,对照组的良好率为60.00%,差异有统计学意义(χ2=6.820,P<0.05),详见表2。

表2 两组患者治疗后预后情况比较 [n(%)]

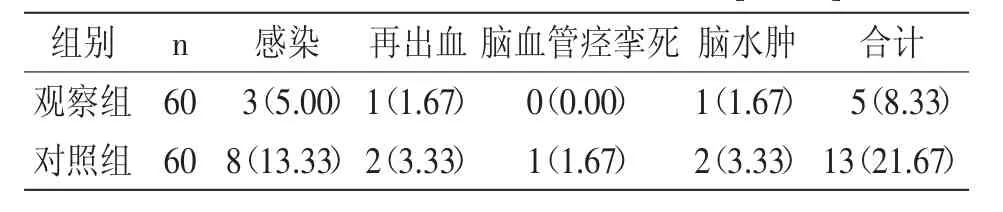

2.3 两组患者并发症发生率比较:观察组并发症发生率为8.33%,对照组的并发症发生率为21.67%,差异有统计学意义(χ2=4.180,P<0.05),详见表3。

表3 两组患者并发症发生率比较 [n(%)]

3 讨论

基底节区脑出血是一种常见的颅脑损伤继发性病变,病情加重会导致昏迷、脑疝等,致残率、致死率高,目前针对脑血管破裂出血导致的患者多通过手术进行血肿清除,改善患者预后。据刘向哲等[3]研究发现,血肿微创手术能够降低颅内压并且通过有效清除血肿从而减少其继续释放毒性物质,有助于患者的神经功能快速恢复和减少并发症的发生。阿替普酶的主要成分为糖蛋白,可以与纤维蛋白进行结合并激活纤溶酶,从而起到溶解血栓的作用。据李欣[4]等研究发现,阿替普酶治疗基底节区脑出血的效果显著,不良反应较少。

本研究发现,两组患者经过治疗后,观察组的NIHSS评分低于对照组,ADL评分高于对照组,观察组和对照组出院时恢复良好率分别为84.21%和60.00%,观察组高于对照组,说明联合治疗有助于恢复患者的神经功能和日常生活能力,预后更好。两组患者经过治疗后,观察组和对照组的不良反应发生率分别为8.33%和21.67%,观察组低于对照组,说明联合治疗的不良反应发生率更低。

综上所述,使用阿替普酶联合颅内血肿微创手术相比单一颅内血肿微创手术治疗能更有效促进患者的神经功能以及生活能力的恢复,显著降低并发症的发生次数。本研究仍需对更多高质量、大样本的临床数据进行研究,从而进一步证实两者的临床效果。