大数据背景下网络传销犯罪及其防控

黄粟

摘 要:网络传销犯罪是以网络为载体的一种新型传销模式。网络传销组织通过宣传、发展成员、收取费用、利益分配等环节实现传销组织的运作。与传统传销组织相比,网络传销的手段更具隐蔽性,受害群体人数更多,范围更广。网络传销的虚拟性,使犯罪成本更加低廉,也显示出高智能型的特征。

关键词:网络传销犯罪;网络交易平台;个人数据;形成机制

一、引言

本文通过对2013-2019年100份具有代表性的网络传销案件判决书进行归纳和分析,得出网络传销具有运作模式多样、高隐蔽性与社会信息化高度关联3大特点,并从网络传销组织的运作模式和网络传销主体的年龄、职业、学历、身份方面出发,分析当前网络传销案件产生和发展的原因,并提出从规范平台管理和保护个人信息方面对网络传销进行遏制,从而达到加强对网络传销犯罪的打击力度、营造安全的网络空间的效果。

二、网络传销犯罪的总体状况

随着我国经济水平的不断发展,人们的收入水平也不断提高,在人们富余资金逐渐累积的同时,以“投资”“资本运作”为名的传销犯罪也悄然滋生。为深入了解我国传销犯罪的实质,有必要从案例视角加以研讨。为此,本文以组织、领导传销犯罪的刑事判决书为切入点展开研究,具体而言,本文将“网络传销”和“组织、领导传销罪”作为关键词,将2013-2019年作为样本选取时间,共选取了100份刑事判決书。整理、分析判决书可发现,自2013年开始,传销犯罪呈逐年递增趋势。而经分析,网络传销犯罪具有以下特点。

(一)运作模式多样化

整理样本发现,网络传销的运作模式主要有投资虚拟产品、“资本运作”、投资虚拟货币、多层次信息网络营销、虚构政府投资项目和虚假慈善项目等,从案件数量上看,“资本运作”、投资虚拟货币、虚构政府投资项目占总体案件数量的52%。

其中,“资本运作”类主要以“自愿连锁经营业”为名,以虚拟的份额作为“股份”供参加人员购买,之后按购买的份额采取“五级三晋制”在参与人员中建立金字塔形等级层级,通过其不断发展人员及自己所处的级别按不同比例提成,牟取非法利益,代表案件为北京欧丽亚传销案。

投资虚拟货币类主要以投资某种虚拟货币为由,要求参与人员购买虚拟货币成为会员,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,进而以购买虚拟货币数量划分等级,牟取非法利益,主要案件有“善心汇”系列案件。虚构政府投资项目类主要通过虚构政府投资项目,吸引参与人员投资虚假工程,采取“上线”发展“下线”的方式,以投资项目为名不断吸收新人加入传销组织,进而形成“五级三晋制”,按投资份额收取提成,牟取不法利益,主要案件有“1040阳光工程”系列案件、“西部大开发”系列案件等。

(二)隐蔽性增强

其他运作模式如投资虚拟产品、虚假慈善项目等样本数量较少,总数为6件,占案件总体数量的6%,但此类案件通常与上述主要案件有交叉,起到进一步吸引参与人员的作用,由上述案件可知传销犯罪交易活动网络化,多样化趋势明显,隐蔽性提高,侦破难度加大。

具体来说,非法传销者利用网络这一特征,借助投资、电子商务等名义掩人耳目。上述案例中,会员得到的仅仅是虚拟的网络空间或电子货币,从传统传销的实物产品发展为纯粹以发展会员获得奖金为目的,付费方式均是在网上支付。另外,利用网站作为传销平台,比传统意义上的传销更具欺骗性和隐蔽性。上述传销网站打着资本运作、投资金融货币、投资政府项目的旗号吸引人,掩盖其发展下线牟利的本质。且传销网站发展会员均是通过网络进行发展,会员必须登录网站并实施特定操作才能加入传销,并且使用的用户名都是网名或者代号,各自的登录密码也并不相同,彼此之间的联系方式主要为电子邮件或即时通讯工具。并且,网站还要求汇款一律通过银行转账的方式,这就避免了传统传销中下线与上线必须见面的情况,操纵者由明转暗,进行幕后操作,不仅能够全面了解会员的个人和资金状况同时也更加容易逃避法律监管。一旦下线被执法部门查获,上线可以通过会员在线情况或资金流转情况进行危险判断,一旦发现危险就会逃之夭夭。由于会员发展下线的情况只反映在互联网上,再加上会员在传销方式上只进行单线联系,工商部门查处时,根本无从查证公司网站的真实信息和会员的真实身份,仅凭网络上的信息要追查上线难度极大。

此外,互联网传播具有跨地域性,使得传销突破了地域和国界的限制,即使在一国内,网络传销组织分布范围也极其庞大。但由于属地管辖的限制,各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督,对全国性的传销无法达到直接从源头上捣毁的效果。传销骨干人员经常在全国各地流窜作案,司法实践中,工商、公安部门只能破获当地的传销组织,但对销毁整个传销集团却无能为力。同时,调查取证上也是困难重重,网上信息浩如烟海,工商部门要在数以亿计的信息中发现非法传销的蛛丝马迹极不容易。传销网站多以注册用户输入密码的方式才能登录,一般用户无法浏览其内容,而且网站管理不在工商监管范围内,因此工商部门无法依职权主动对可疑网站进行监管,只能在现实世界中发现传销痕迹或接到举报的情况下才能进行监管,获得案源信息渠道少,执法手段单薄,追查网络传销组织信息困难,导致工商查处网络传销极为被动。

(三)与社会信息化高度关联

社会信息化的发展推动交易向网络平台转变,网络平台不仅累积了海量的用户个人数据,也集结了大量的交易用户和资金,使得网络传销犯罪发生以下变化。

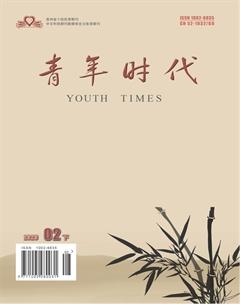

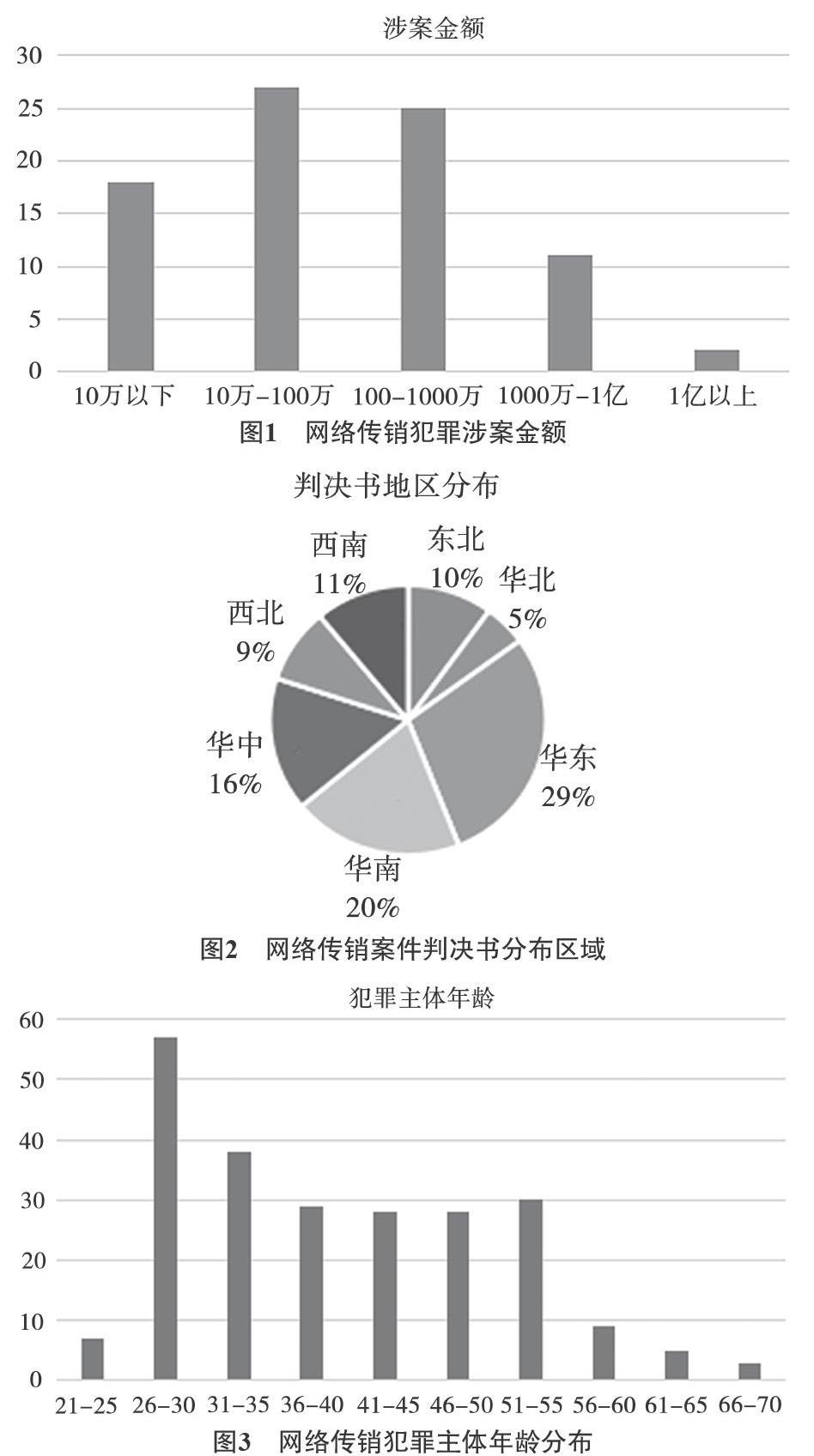

首先,传销集团人数众多,存在不特定性。梳理样本发现,集团成员均在30人以上,其中30人以上120人以下的有53件,占案件总数的53%,120人以上的有42件,占案件总数的42%。总体来看,传销集团利用各种类型的网络平台吸引和发展集团成员,而网络平台依托公共网络运转,被害群体存在不特定性,在现有案件样本中,受害人数在千人以上的案件有13件。其次,累积被骗金额大,资金流转隐蔽性强。随着社会信息化水平的提高,平台上的资金已电子化,加上被骗用户的不特定性,导致累积被骗金额大,在案件样本中,涉案金额在120万元以上的有38件,占总体样本的38%,其中涉案金额在250万元以上的有32件,占情节严重案件的84.2%,涉案金额最高的案件达到3亿6 900余万元,平均每件案件的涉案金额高达1 456万元。具体网络传销犯罪涉案金额如图1所示。最后,网络传销犯罪地区分布与社会信息化发展程度关联。从网络传销犯罪判决书的分布省份来看,犯罪涉案省份共计25个,其中广东、安徽、广西、辽宁分列第1、2、3、4位,占比分别达到12%、10%、8%、7%。紧随其后分别是河南、山东、江苏、四川。如图2所示,从分布地区来看,信息化程度较高的华东区、华南区成为“重灾区”,而华中区、西南区、华北区以及西部地区呈递减趋势。总之,网络传销按社会信息化发展程度的不同,呈现东南高、西北低的区域性差异。

(四)犯罪主体门槛低

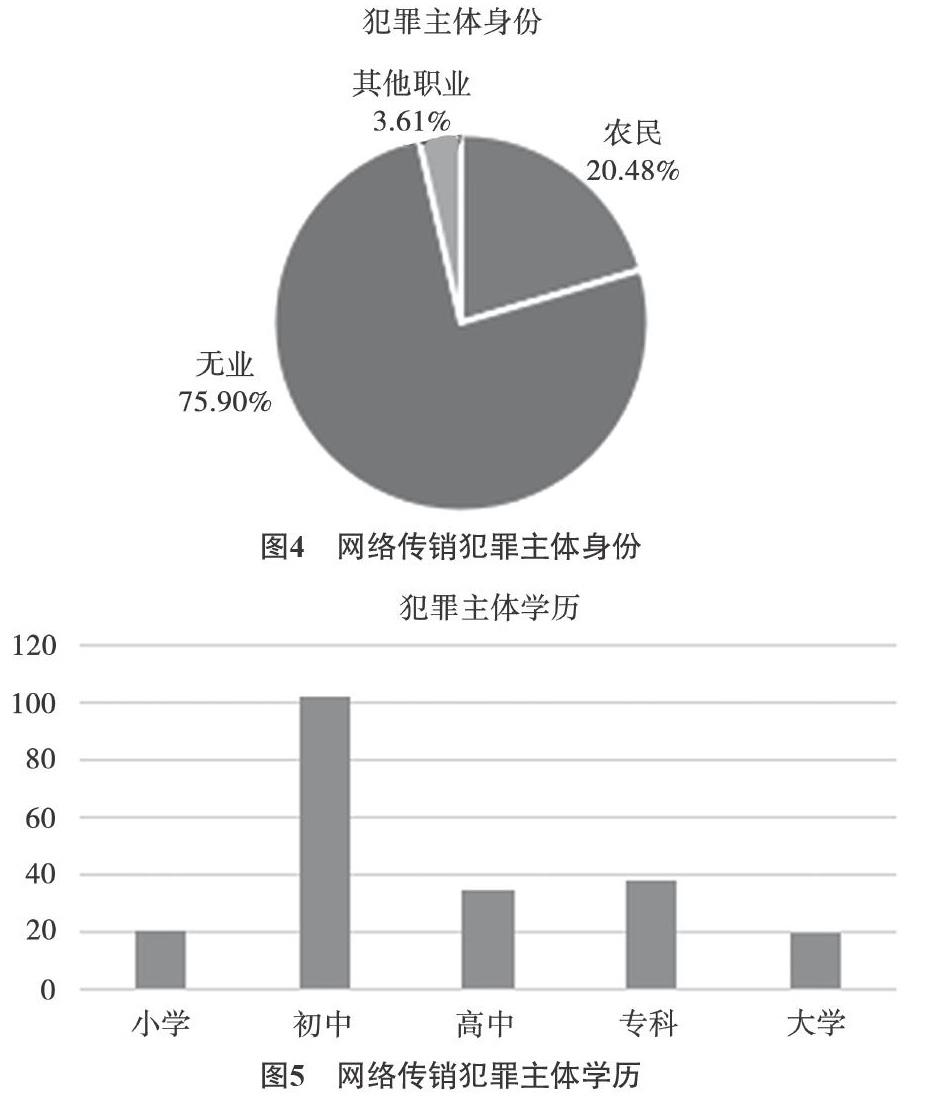

网络传销犯罪离不开犯罪主体的实施,梳理样本发现,当前网络传销犯罪主体门槛低,体现在以下两个方面。一是犯罪主体呈现年轻化趋势。据统计,在已有刑事判决书中,涉及被告人共250人,其中有明確年龄的共234人,比例为93.6%,其中最小年龄23岁,最大年龄70岁。如图3所示总体来看,年龄在26岁至40岁的最多,总人数有124人,比例达53%。由此可见,犯罪主体的年龄偏低,中青年逐渐成为网络传销犯罪的“骨干”。二是犯罪主体学历普遍偏低。总体来看,样本中初中、高中和专科学历占比较大,分别达到47%、16%和17%,这说明网络传销犯罪并不需要高端技术支持,犯罪技术要求有限,如图5所示。三是犯罪主体身份中,农民和无业人员成为主要群体。样本中身份明确的被告人共有166人,占比达到66.4%。在所有犯罪主体身份中,农民和无业人员最多,分别为34人和126人,总共占总体的96%,如图4所示。这表明网络传销犯罪的犯罪主体文化程度低下,多数无稳定经济来源,社会流动性较强。

三、网络传销犯罪的形成机制

网络社会带给人们生活便利的同时,也给犯罪巨大的滋生空间。传销自20世纪90年代传入我国,经历了从传统传销到网络传销的转变,涉及地区由东部经济发达地区逐渐向中西部一些落后地方转移,根据公安部经侦局的统计数据,目前我国传销活动的整体形势比较严峻,全国所有省市区都不同程度有涉及。究其根源,网络传销的迅速蔓延有多方面的原因。

(一)网络交易平台成为资金流通和促进联系的便捷空间

在网络传销犯罪中,具体类型的平台成为传销犯罪的主要活动路径,犯罪成员通过平台相互联系构成犯罪活动路径,但活动路径并非无限扩展,而是受制于平台影响,这与平台的有效治理程度关联密切。在网络传销犯罪中,传销头目通常通过不同的平台产生不同的宣传方式,包括电商类、游戏类、投资理财类等,犯罪人通常组建注册上述平台,收集个人数据之后进行宣传,以“投资产品”“金融理财”“投资国家项目”等名义,诱使其他人参与,之后进行发展下线、收取费用等进一步操作。尽管具体的平台有所不同,但可以看出,网络交易平台累积的个人数据为网络传销的产生和发展起到了至关重要的作用,一旦浏览各种网络平台时稍有不慎,便会进入传销的圈套。同时,网络平台中的资金已实现电子化,均是借助电子银行或第三方支付平台支付流通。犯罪人通过上述技术手段,能够快速地将资金进行流通,在物态社会中,犯罪人的行为发生的空间和地点总是一致的,不过,在网络社会中,人们的交往具有隐蔽性、跨时空性和数据流动性的特征,人与人的交流并不是当面进行的,而是通过数据传输来实现的。同时,网络空间又具有虚拟性,犯罪人往往使用的都是网名、化名,网络身份和真实身份往往不一致,从而降低了被追责风险,同时也进一步刺激了网络传销犯罪的产生。

(二)较低的犯罪成本与被追责风险

根据前述,网络传销犯罪多数由中青年实施,犯罪主体年龄偏低,接受、适应网络能力较强。此外,犯罪人虽然学历普遍不高,但网络传销并不需要太高的信息技术水平即可运行。从犯罪主体的身份角度来看,一般主要由进城务工人员和无业人员组成,进城务工人员多数情况下处于待就业状态,与无业人员相似,空闲时间充足,犯罪的时间成本低廉,而在犯罪的成本投入上,由于网络平台的监管缺陷,注册网站或平台相对容易,往往仅需要支付网络接入设备和网络通信费用,无须花费成立公司、招募代理商等额外成本。同时,由于前述网络空间具有的隐蔽性、虚拟性和跨时空性等特点,对刑事侦查取证技术要求较高,在侦办网络传销案件中,不仅需要对团伙成员,犯罪所得、资金去向等进行调查取证,也要对犯罪人身份、犯罪人行为地等作出判别,这都需要较高的刑事侦查技术发挥作用,同时犯罪团伙等级严密,各有分工,协作实施犯罪,无疑会加大侦查取证的难度。再者,网络传销犯罪的实物证据少,通常都是由电子证据定罪,然而用户注册信息、聊天记录、交易记录、汇款记录等电子证据容易灭失,一旦犯罪人进行破坏,必然增加取证难度,导致犯罪人被追责风险陡降。

(三)缺乏有效的个人数据保护制度

随着网络交易的日常生活化,网络交易相关的个人数据,包括身份数据、联系数据大量汇集在网络平台上,为犯罪人利用提供了机会。犯罪人利用掌握的用户个人数据,了解用户所需的交易产品、服务特点以及交易偏好,成为潜在目标,再借助上述手段吸引用户进行投资。目前,我国针对个人数据保护的立法主要分散在《刑法》《消费者权益保护法》《电信条例》等不同规范中,但仍缺乏专门性法律给予保护,尽管《网络安全法》中规定“网络运营者应当对其收集的用户信息严格保密,并建立健全用户信息保护制度”,但该规定仍然不够全面,缺乏违反后具体责任落实的规定。同时,我国针对个人数据的保护主要采取分散管理模式,公安、电信、司法和互联网信息管理等部门都有一定的执法权限,但又彼此难以区分,容易使执法陷入职责分工不明的情况,在一定程度上使网络传销犯罪得以通过监管漏洞而存活。

四、对网络传销的防控:以网络交易平台管理和个人数据保护为核心

通过以上论述,网络传销主要依存的是交易平台和用户个人数据,同时这也是网络传销相对物态社会具有的典型特点,因此不妨从网络传销所依存的两点进行防控和打击。

(一)规范对网络交易平台的管理

1.加强对网络交易平台的技术升级和改造

对平台服务提供者而言,应对平台上虚假或低劣的的产品与服务做出预警。同时,平台服务提供者应建立“筛查中心”,拦截可疑产品或服务并全平台通告,以降低受骗风险;而对于犯罪人自行组建的交易平台,应当由网络行政管理部门加大把关标准,依照国家标准或行业标准进行审查,同时应当建立“可信网络交易平台”系统,对不符合标准的网络平台列入“不可信网络交易平台”系统,再由网络安全部门进行调查,在最大程度上防止非法平台的上线运作,增强网络交易的可信度。

2.注重对网络交易平台的规范性治理

对前述撮合交易的网络交易平台,应规定平台对违法犯罪内容的监管、举报义务。而对为交易而自行设立平台的,則应承担更多的信息内容管理职责,而对以犯罪为目设立的平台,直接依法取缔并追究刑事责任。同时,为防止以犯罪为目的的平台成功接入网络服务,平台上游的互联网接入服务提供者应当依照法律审查互联网信息服务提供者的合法资质,不得为不符合资质的平台提供网络接入服务。在资金流动的规范方面,由于法律对第三方支付机构的反洗钱规制并不完善,因此应从立法上进行增补,增加第三方支付机构的反洗钱责任,并将其纳入《反洗钱法》。另外,针对网络空间的虚拟性,在保护个人数据的基础上,可实行“前台匿名,后台实名”的网络间接实名制,即网络交易平台前台用户可使用匿名登录,但网络交易平台后台必须留存用户的真实身份信息。此举既能防止用户的个人身份信息免遭泄露,又能为侦办犯罪留存证据。

3.营造安全的网络交易平台环境

公共网络的普及,助长了网络平台犯罪的产生和发展,而网络社会的发展浪潮不可避免。因此,降低网络传销的发生率,重点在于提升网络用户的自我预防能力。由于传销方式具有复杂性和隐蔽性,普通用户难以防范,因此应当重视网络行政管理部门的宣传工作,如网络行政管理部门应建立的专门性网络交易平台举报系统,定期发布各类网络传销犯罪的被害情况和作案手法,提高用户的辨识、防范能力。

(二)提高网络传销犯罪的犯罪成本

网络传销犯罪群体相对年轻,犯罪成本低廉,且基本都受过普法教育,反侦查能力强。从前述分析来看,犯罪的时间成本较低,针对此种情况,在立法上可设置“限制上网刑”,限制或剥夺罪犯登陆网络的行为,而对于利用上游个人数据进行传销犯罪的,有必要从重处罚。而在刑事程序层面,证据收集上应重点搜查犯罪嫌疑人的身份证件,银行卡、电脑以及手机等相关物品,与侦查阶段所获证据匹配,形成关联。另外,应注重从浏览网站历史记录、网络游戏发布记录以及交易记录、手机短信等记录中收集证据,形成完整的证据链条。刑事司法制度应当在信息分享、电子证据收集、嫌疑人定位等方面提供制度性框架保障。

(三)完善对个人数据的获取、分析和保护制度

在网络传销犯罪中,网络交易平台作为海量用户个人数据汇聚的场地,不仅为犯罪人提供机会,也为办案机关获取、分析个人用户数据以对犯罪做出预测、应对起到积极作用。具体而言,在综合电商平台中,应关注用户买卖虚假商品相关数据,投资理财类网络平台应重点对存有接口的支付机构的频繁、异常交易数据进行收集,并与既有案件的相关数据进行关联对比,以便找出案件的相似性和潜在的犯罪人,为针对性防控做好准备。

在立法层面上,我国应尽快出台个人数据的专门性立法,明确个人数据范围、类别的同时,必须对用户个人身份数据和联系数据进行分离保存,规范网络服务提供者收集、保存、公开、使用个人数据的权利,必须将不当利用用户个人数据的行为纳入罪前规范性治理的范围,同时规定网络服务提供者必须承担保护和管理用户个人数据。在执法层面上,网络平台在履行协助执法义务时,也应配合执法机关调查和服从相应规定。此外,为避免出现部门“各自为政”的不利局面,网络行政管理部门应当加强与公安司法部门的合作,形成执法数据共享机制,加强对用户个人数据的保护。

五、结语

互联网通信技术的普及和网络平台交易的兴起,提高了生活的便利性,但同时也产生了大量新型网络犯罪,网络传销犯罪深受网络交易平台和个人数据的影响,表现在网络交易平台为促进犯罪人和受害人的广泛联系提供便捷空间,较低的犯罪成本和被追责风险促使犯罪增加,用户个人数据的不当利用也成为犯罪人利用并进行犯罪的关键。面对网络平台的个人数据,在构建网络传销防控体系时,应当以网络交易平台管理和个人用户数据保护为核心,规范网络交易平台管理,完善个人用户数据的获取、分析和保护制度,以实现被动防控向主动防控转变。

参考文献:

[1]皮勇,汪恭政.大数据背景下网络交易平台诈骗犯罪及其防控[M].成都:中国检察出版社,2017.

[2]叶媛博.网络传销实证研究及打防对策[J].北京警察学院学报,2018(1).

[3]王慧明.网络传销犯罪案件的侦控对策研究[D].北京:中国人民公安大学,2017.

[4]梁志强.组织、领导传销活动罪研究——以“斐梵”特大网络传销案为例[D].济南:山东大学,2013.

[5]田欣楠,王从从.大数据在网络传销犯罪案件侦查中的运用[J].法制与社会,2019(1).