自然保护区林业资源利用方式的最优选择*

——以四川卧龙国家级自然保护区为例

于博洋 李明川 高 岚 何廷美 倪兴怀 格桑格玛

(1.华南农业大学经济管理学院,广东 广州 510642;2. 四川卧龙国家级自然保护区管理局,四川 汶川 623006; 3. 四川省汶川卧龙特别行政区,四川 汶川 623006)

截止2017 年末,我国林业系统已建立各种类型、不同级别的自然保护区2 249 处,总面积1.3 亿hm2,占国土面积的13.1%,其中国家级自然保护区总数达375 处。作为一种公共政策,自然保护区的建立对我国生态环境的保护发挥了重要作用。由于我国的自然保护区是生物多样性最丰富的区域,同时也是生态环境敏感、经济不发达的偏远山区,自然保护区内或周边的土著居民,如伐木、采药、山野菜采集、薪柴采集等成为当地居民传统林业资源利用的主要方式[1]。而随着保护区的建立,对于资源利用的制约,使得当地的社区居民依赖自然资源的获取收入范围被迫缩小,社区居民为了生存,对保护区内的资源破坏程度也日益加重,这在一定程度上加剧了保护区农户发展与生态保护需求之间的冲突[2-4]。

以往对于保护区林业资源利用的研究,从生态服务价值、资源依赖度、生计可持续、生态保护等方面,通过问卷调查、定量分析等方法,探讨了如何协调自然保护区生态保护与周边地区发展矛盾[5-7],但是在已有研究中却缺乏从农户自身角度思考的林业资源利用方式,然而在国家政策制定的过程中,当地农户的智慧与诉求也是不可忽视的,因此通过参与式情境的方法探讨未来林业资源利用方式的选择,也是为政策制定提供参考的一种途径。

本文提出了林业资源利用情境和利益相关者行为的概念,并构建出林业资源利用情境的分析框架,并以卧龙保护区的足木山村和耿达村为例,提供了BM 的应用实例进行比较,并运用多属性决策的方法,将行为偏好引入到决策中,提出一种线性排序方法,进而研究行为矩阵和偏好信息矩阵均为三角模糊数的不确定多属性决策问题。本研究基于林业资源利用方式、农户行为的分析以及社会经济发展的需要构建出林业资源利用情境,使得所选择出的林业资源利用最优方式能够有密切的政策相关性,尤其是针对某一区域或是自然保护地范围内相关政策的制定。

1 研究方法与研究区域概况

1.1 研究方法

1.1.1 参与式情境方法 参与式情境(Participatory Scenario) 方法经常被用来设想未来会是什么样,并解释与之相关的不确定性[8],该方法需要有不同背景的参与者参与到交互式对话的过程中,交流他们的观点,培养交流和共同思考的能力,并通过这种参与式情境研讨会,模拟出未来可能的不同情境,并选择出最优情境[9]。

① 情境分析框架的构建

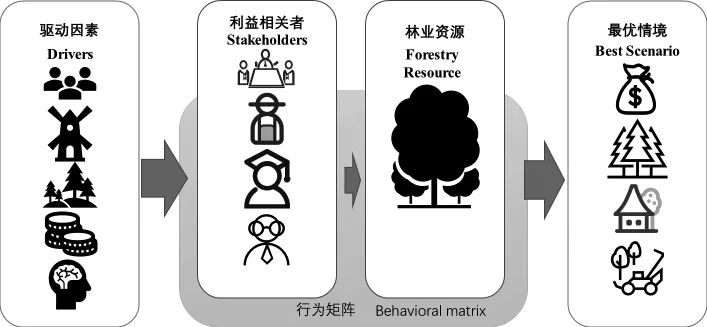

文中所采用的情境分析框架,应该确保所产生的情境在推动林业资源利用决策的因素、影响农户行为的因素以及社会经济发展的因素这三者之间存在相互作用,且对未来发展结果的预期是一致的。情境构建的核心为“在各种条件下探索潜在的未来”[10],是从一组针对被研究对象及其环境初始状态的假设开始,并基于逻辑、经验法则、模型等的推理链进行构建。最终的情境由状态、具体操作步骤和结果组成,并且该情境状态应当假设处于一段固定时间范围内(图1)。

图1 林业资源利用方式参与式情境分析框架Fig. 1 A participatory scenario analysis framework for the utilization of forestry resources

本文将首先概述该框架中使用方法背后的原理,以及对于利益相关者的不同需求、偏好和逻辑做出决策和行动,并结合社会结构和行动者必须采取行动进行情境分析框架构建。这种社会结构包括社会规范和他人的期望、法律限制或经济自由。在做出管理决定时,利益相关者需要考虑到生态、经济、法律和社会因素的资料,即“需要什么样的林业资源”、“如何获取收益”、“哪些行为与决策是被允许的”和“期望达成怎样的资源利用方式”等。

② 参与式情境方法实施步骤

由于不同的利益相关者对于林业资源利用所想要达成的目标各不相同,他们针对不同的影响因素所做出的决策也不同,因此将林业资源利用情境的构建分为5 个步骤如表1。

表1 林业资源利用参与式情境方法实施步骤Tab. 1 Implementation steps of participatory scenario method for utilization of forestry resources

第一,梳理村庄发展的历史进程中,在时间轴的哪些节点上所发生的转变在林业资源的利用中起到了不可忽视的作用;第二,总结村中林业资源的利用情况,并让在场的所有利益相关者参与地图的制作,让他们再一次系统梳理村庄中的细节,进一步回顾村庄对于林业资源利用的不同与变化;第三,整合不同利益相关者所认为的引起林业资源利用方式变化的关键驱动因素;第四,对可能的林业资源利用情境进行模拟;最后,找出多数利益相关者选择的情境,并与普通农户进行分组讨论需要达到最优情境所应该具备的条件。

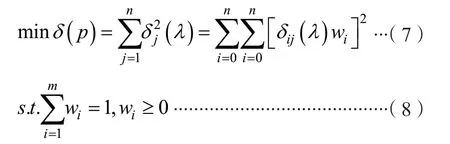

1.1.2 基于行为偏好的多属性决策方法 由于在林业资源利用情境的决策中,情境模拟的复杂性、不确定性及利益相关者思维的模糊性,使得利益相关者所做出的决策也往往不能以具体的数值来表达,且利益相关者自身条件及外部环境的不同会产生不同的行为偏好,导致不同的决策结果[11],因此本文尝试在情境分析框架的基础上引入多属性决策理论,在属性权重完全未知的情况下,考虑决策中存在的行为偏好问题,进而研究行为矩阵和偏好信息矩阵均为三角模糊数的不确定多属性决策问题,以一种更为客观的方式反映情境决策。

首先运用行为矩阵的方法[12-13],这是一种组织森林管理专业的方法。在行为矩阵的构建中,我们需要通过区分不同类型的利益相关者,并结合一种说明性和容易追溯的方式,提供改变林业资源利用方式的方法,对林业发展模式进行模拟。在初始的行为矩阵中,林业资源利用方式的不同组合可以从不同的信息来源主观形成,如利益相关者类型、利益相关者对于林业资源利用的不同态度、利益相关者的信仰与行为以及当地的传统知识等。而统计出来的结果可以模拟出不同的情境并与现状进行比较。

表2 中展示了不同的利益相关者及林业资源利用方式的组合,在实际的情境模拟中,将根据具体的情况模拟4 至5 种情境。而本文提出的方法是基于结构稳定性的假设,即利益相关者的理性以及他们所处的社会结构在未来不会发生突然的重大变化。接下来,基于行为矩阵进行量化分析。

表2 行为矩阵模拟Tab. 2 Behavior matrix simulation

具体步骤如下:

这里的属性值 ijr 可以看做是决策者在属性is 下对方案 ju 的客观偏好值。

其中

主观偏好值也可以转化为带行为偏好的主观偏好值:

解得

⑤ 根据式(3)和(8)得到各方案 ju 的综合属性评价值

1.2 研究区域概况

四川卧龙国家级自然保护区1963 成立,面积20 万hm2,地处四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县境内,是以保护大熊猫等珍稀野生动植物及其高山森林生态系统为主的综合性国家级保护区。1983 年经国务院批准,在保护区管辖范围成立了四川省汶川卧龙特别行政区,特区辖卧龙、耿达2 镇6 个村26 个村民小组,保护区管理局直属国家林业与草原局管理,特区隶属四川省人民政府管理,实行“两块牌子,一套班子,合署办公”的管理体制,均由四川省林业和草原局代管。保护区有野生大熊猫148 只,是全国野生大熊猫最多的自然保护区,区内还要珙桐等其它国家级重点保护珍稀动植物96 种,2006 年7 月世界遗产大会批准列入世界自然遗产名录的 “卧龙.四姑娘山.夹金山脉” 四川大熊猫栖息地最重要的核心保护区,卧龙自然保护区以熊猫之乡、宝贵的生物基因库、天然动植物园享誉中外,其生态保护与民生发展备受关注。

卧龙镇位于四川卧龙国家级自然保护区核心地带,地处汶川县西南部巴朗山下,镇政府驻足木山村,距都江堰约60 km,距成都市约100 km。镇域面积1 156.6 km2,辖3 个行政村(足木山村、卧龙关村、转经楼村),9 个村民小组,属藏、羌、汉民族聚居区,其中藏、羌少数民族占总人口85%以上。现有农业人口742 户2 412 人,2017 年卧龙镇农村经济总收入达到3 470 万元,农民人均纯收入12 900 元(数据来源于卧龙镇2018 年政府政务公开资料)。耿达镇,镇域面积843.19 km2,辖3 个行政村,17 个村民小组,现有农业人口751 户2497 人,群众主要以藏、羌等少数民族为主,经济收入主要依靠务工、种养殖业、旅游服务业等。2016 年人均纯收入11 705 元(数据来源于耿达镇耿达村村务公开)。

卧龙镇足木山村共有3 个村民小组,农业人口1 062 人,耕地面积665 亩,主要经济作物为茵红李与莲花白,全村皆为生态公益林(保护区内),村中退耕还林的林木种植为政府统一推广种植日本落叶松(目前形成了绿色荒漠,因此无法开展林下经济的经营)。村中与保护区最大的矛盾点为放牧的野生动物致害问题,狼与雪豹对于牛的伤害没有相关的补偿。耿达村位于耿达镇东南部,行政区域面积为173 km2,是耿达镇政府所在地,下辖6 个村民小组,农户198 户611 人,其中劳动力426 人,耕地面积540余亩,其中青红脆李种植面积243.4 km2,蔬菜种植面积162 km2,林地面积1 145.7 km2,村内产业主要是种养殖业与生态旅游业。

表3 卧龙保护区林业资源利用情况的描述性统计Tab.3 Descriptive statistics of forestry resource utilization in Wolong reserve

在所调研的63 户农户中,有65.08%的农户存在林业资源利用的情况,虽然林业收入占总收入比仅为2.7%,但是其中采集的收入占林业收入的78%,因此,采集业在农户的传统林业资源利用方式中占据着重要作用(表3)。

2 林业资源利用最优方式选择

2.1 林业资源利用的参与式情境构建

首先根据参与式情境方法实施步骤,在研究区域选择两个村的不同利益相关者进行林业资源利用情境的构建(表4)。

表4 研讨会利益相关者类型与数量Tab. 4 Seminar stakeholder types and number

通过与利益相关者的访谈,梳理两个村庄林业资源利用相关的历史时间轴,并标注出他们认为在林业资源的利用中起到了不可忽视作用的历史节点(图2-3)。

图2 足木山村历史时间轴Fig. 2 Historical timeline in Zumushan village

图3 耿达村历史时间轴Fig. 3 Historical timeline in Gengda village

在足木山村与耿达村,“以电代柴”政策作为当地林地资源利用发生转变的重要历史节点,不仅使得当地农户自发减少对薪柴的利用,更加深了当地农户对于生态环境的保护意识,也因为该政策的实行,便利了当地农户的生产生活习惯,改善了对于林业资源的传统利用方式。

带领利益相关者参与并总结村中林业资源的利用情况,并让在场的所有利益相关者参与村庄地图的制作,再一次系统梳理村庄中的细节,进一步回顾村庄重林业资源利用的不同与变化,以此概括出目前村庄中的林业资源利用方式(表5)。

由此可总结卧龙保护区周边社区农户的主要林业资源利用方式为山野菜/竹笋采集、薪柴采集以及传统的林木利用方式,而这些农户也找到了替代生计方式即经济林种植产业与生态旅游发展。他们由过去完全依赖于传统的资源获取方式,转变为将生态保护与提高收益协调发展的趋势。而这种趋势的形成需要首先找到影响这种利用方式变化的驱动因素。

向每一位利益相关者发放小纸片,并让他们在纸片上写4 至5 个他们认为对林业资源利用方式产生影响的关键因素,我们将整合不同利益相关者所认为的引起林业资源利用方式变化的关键驱动因素于表6。

表5 足木山村与耿达村林业资源利用方式Tab. 5 Utilization of forestry resources in Zumushan village and Gengda village

由表6 所归纳的关键驱动因素中发现,不论是足木山村的农户还是耿达村的农户,他们对于林业资源利用变化的驱动因素的认知都比较一致。在政府扶持政策方面,利益相关者认为影响较大的是保护区的“以电代柴”政策,这项政策的实施所带来的不仅是当地农户能源使用方式的改变,更是对生态的保护,同时还能让当地农户有更多空余的时间经营经济林或发展生态旅游,以其他的方式提高生计水平。对于村庄基础建设而言,道路的开通与相关旅游设施的建设都是为生态旅游的发展做好铺垫,只有做好村庄基础设施的建设,才能更好的发展旅游业,农户的生活水平才能有所提升。在驱动因素中不可忽视的是当地农户自发的保护意识,随着生态文明建设的不断深入,农户对于生态环境的保护意识也得到了提高,并有“只有保护好了环境,才会吸引更多游客”的意识。

通过所得出的关键驱动因素,我们模拟出以下4 种林业资源利用方式的情境(表7)。

表7 足木山村与耿达村林业资源利用方式的情境模拟Tab. 7 The scenario simulation of the utilization mode of forestry resources

利益相关者对于不同的情境进行投票,根据多数利益相关者的选择,情境D 经济主导式的林业资源利用方式是他们认为的最优选择。

根据利益相关者选择的林业资源利用最优方式,分别与两个村庄的普通农户讨论若希望达到经济主导式的林业资源利用方式,需要哪些利益相关者如何做,以及如何达成该最优情境(表8-9)。

表8 足木山村最优情境达成Tab. 8 Zumushan village optimal situation achieved

表9 耿达村最优情境达成Tab. 9 Zumushan village optimal situation achieved

2.2 林业资源利用方式的多属性决策分析

表10 林业资源利用情境在各项指数下的属性值Tab. 10 The attribute value of forestry resource utilization scenario under each index

根据(3)式计算带有行为偏好的决策矩阵为:

带行为偏好的主观偏好值分别为:

表11 不同行为偏好下的情境排序结果Tab. 11 The results of scenarios ordering under different behavioral preferences

由表11 可知,当利益相关者的行为偏好从0.1 递增到0.9 时,各情境的综合属性值也随之改变,各情境的排序结果也因此而存在差异。当利益相关者的行为偏向于悲观或保守谨慎时(如λ =0.1 或0.3),则最佳情境为u4;当利益相关者行为偏向于温和或中立时(如λ =0.5),则最佳情境为u4;当利益相关者行为偏向于比较乐观或激进时(如λ =0.7),则最佳情境为u3;当利益相关者的行为偏向于极端乐观或激进时(如λ =0.9),则最佳情境为u2;而情境u1则是不论利益相关者的偏好行为如何时都没有发生变化。

3 结果与启示

本文通过对四川省卧龙保护区足木山村和耿达村的调研,运用参与式情境方法与多属性决策方法,对自然保护区农户林业资源利用方式的选择开展研究,并得出如下结论。根据参与式情境方法的实验结果,利益相关者更倾向于经济主导式的林业资源利用方式。而根据引入行为偏好的多属性决策分析结果,当利益相关者的行为偏好偏向于较为悲观、谨慎或是中立时,则偏向于选择经济主导式的林业资源利用方式,与参与式情境实验的最优情境选择结果一致。但是当利益相关者的行为偏好偏向于乐观、激进时,根据其程度不同分别选择了生态经济兼顾和生态主导式的林业资源利用方式。不同利益相关者行为偏好存在差异,使得两种方法研究结果之间具有一定的偏差。但正是这种偏差,说明了利益相关者行为偏好对林业资源利用管理的重要性,同时也增强了本研究的可行性与合理性。

在不同的社会经济发展条件下,农户具有不尽相同的林业资源利用目标。除了社会经济发展条件外,农户行为偏好的差异性也可能对林业资源利用方式的决策产生一定的影响。本文总结上述研究结果,提出以下林业资源利用方式的相关启示。

第一,合理利用保护区林业资源。合理利用保护区林业资源是提高农户生计的重要途径之一,而改善林业资源利用的方式主要通过发展林下种植、林下采摘等相关产业,因此在未来对于林业资源利用发展的模式中,可以探索和发展在保护区的实验区种植林下经济植物,如人工培育山野菜,种植药材等,以尽可能避免采摘野生山野菜、药材对生态环境及保护区生物多样性造成的损害。

第二,重新考量林业资源利用相关政策效益。在政府扶持政策方面,应当重新考量退耕还竹与退耕还林政策为当地农户及生态环境是否能带来切实利益。从生态环境保护方面考虑,由于退耕还竹的竹子主要种植在公路两侧或试验区,间伐为圈养大熊猫提供食物,因此并不能因种植竹子而使野生熊猫直接受益;从当地农户收益方面考虑,农户本可以种植经济林的林地用来种植竹子后,农户的收入因竹子售价比经济林(如茵红李)低,因此也不能给农户带来可观的收入。且退耕还林工程的实施,其补贴及林地产权问题在当地也会引来不小的矛盾,农户本可以通过耕种粮食获益的农地,退耕还林后作为公益林归国家所有,只能通过公益林补贴获取收益,而且在保护区实施的退耕还竹工程具有周期性,一旦没有财政资金,势必导致复耕,其中所引起的矛盾亟待解决。

第三,栽种适宜树种提高森林资源的经济效益。对于未来林业资源方面的发展,当地农户普遍反映希望能够首先解决日本落叶松Larix kaempferi 的问题,由于日本落叶松的物种特殊性,导致所生长的地方寸草不生,严重影响了当地的生态环境。作为退耕还林的主要栽培树种,日本落叶松虽然能够起到美化环境以及证明外来物种引进成功的作用,但外来入侵物种并不能很好的起到维护生态环境的作用,尤其是对大熊猫栖息地的改善而言,可谓“百害而无一利”,因此希望能够栽种本地红叶树种,以及一些经济林木,并在保护区的实验区探索一些适宜避暑休闲的场所加以运营,为村中带来一定的经济效益。

第四,改进本土传统林业资源利用方式。卧龙保护区作为少数民族聚居区域,当地的藏羌文化中对于林业资源的传统利用方式,不仅能够增进保护区居民的生态保护意识,还能够通过改进传统的林业资源利用方式,带动当地旅游业发展,如体验传统的饮食文化,如采摘野菜、野生菌类等,售卖生态产品,同时让游客游览、体验优美的自然环境,农户获得收益,以此进一步促进当地的生态与经济协调发展。