探究性“理字本”在识字教学中的使用

吕颖

摘要:探究性“理字本”基于学情、教学需要,引导学生在归纳、整理错别字的基础上,探究汉字学、汉字文化等方面的内容,领会汉字的文化魅力,掌握独立识字的方法。在识字教学中使用探究性“理字本”的策略有:以“汉字捉虫”的形式,梳理错别字;以“寻根溯源”的形式,追踪汉字来龙去脉;以“字说字话”的形式,悟得汉字之奥秘。

关键词:探究性“理字本”汉字文化错别字

探究性“理字本”,是引导学生在归纳、整理错别字的基础上,探究汉字学、汉字文化等方面的内容,领会汉字的文化魅力,掌握独立识字的方法,适合高年段使用。

一、探究性“理字本”的教学价值

(一)学生方面

汉字是系统性、文化性极强的文字。这些特性,有助于学生迁移识字。但不可否认的是,到了高年级,当学生完成初始阶段基本字的积累,可以系统性地大规模识字时,这些特性又会带来负迁移。比如,汉字读音的系统性,会导致大量同音字的出现;汉字构形的系统性,会导致大量形近字的存在;汉字意义的系统性,会导致意义相近的字太多。学生如果不能彻底辨析一个字所处的音、形、义系统,就会出现选择困难,导致错别字的产生。

对学生的错别字进行研究分析后笔者发现,这些错别字虽然五花八门,但也有一定的规律和特点,常见的类型主要有五种:一是笔画增损,如将“配”字写成了“西+己”,在“浇”字的右上部多加一点等;二是结构颠倒错位,如将“新”字写成“斤+亲”,将“满”写成上下结构;三是部件混淆,如把“凯”字右侧的“几”写成“攵”,把“当”字的上半部写成了兴字头;四是音(形)同(近)字混用,如混用“在”和“再”,“费”和“废”等;五是因笔画变形等不规范书写造成的错别字,如把“托”字右边的前两笔写成“”,把“锁”字的最后一笔点写成捺等。

“形体不清出错字,音义不明出别字。”小学生的感知觉还处于发展阶段,即使是高年段學生,也存在感知不精确、记忆时间短、学习负迁移等特点,在识记相似或复杂的汉字时,容易出现感知失真、粗心大意的情况,导致对汉字的音、形、义辨识不准及把握不牢,经常都是只记住了生字的粗略轮廓。这种情况下,他们写出来的字,极容易多一笔或少一笔,或张冠李戴、结构错乱。

使用探究性“理字本”,引导学生对同音字、形近字、同义字等进行针对性归纳、梳理和分析,挖掘探究汉字背后蕴含的丰富意蕴,有助于增强他们对汉字特点的认知,“知其然,更知其所以然”,做到正确区分汉字。

(二)教师方面

高年段的识字教学中,很多教师会想当然地认为识字和写字不再是语文教学的重点,甚至认为识字教学会耽误阅读教学、习作教学的时间。由此,教学中就会有意淡化、简化识字教学。对字词的易错之处缺乏必要的指导,对字词蕴含的理趣、文化内涵缺乏必要的引领和拓展,容易导致学生对汉字识别不清,错别字层出不穷。

使用探究性“理字本”,鼓励学生自主收集错别字,并把错别字变成一种资源进行探究,不仅有助于学生发现汉字所蕴含的构字规律、审美情趣和文化意味等,加深他们对汉字的情感,切实提高识字能力,还能驱使教师不断设计多种形式的字词实践活动,持续开发汉字资源,挖掘汉字文化,优化课堂识字教学策略,提升教学能力。

二、巧用探究性“理字本”的实践

“让孩子们去观察、思考和推论,体验劳动的欢乐和为自己创造的东西而感到自豪。”高年段的识字教学,应充分发挥学生的主观能动性,让他们在“理字本”中梳理错别字,并在此基础上进行探究,发现汉字之妙,悟得汉字之趣。

(一)以“汉字捉虫”的形式,梳理错别字

高年段学生的认识方式由形象思维向抽象思维过渡,已经具备了一定的自主探究能力。识字教学中,可以引导他们以“汉字捉虫”的形式,有针对性地梳理、归纳错别字,做初步的汉字文化探究。

笔者一般会先让学生在“理字本”上展示自己梳理的常见错别字,然后针对这些字,组织他们交流讨论,先给这些错别字分类,然后为每一类的错别字命名。比如,学生搜集了“”“”“”“”等错别字,笔者就让学生根据错别字的错误类型给这些千奇百怪的“汉字虫”命名。于是,学生给“”“”“”等错别字命名为“多手多脚虫”,给“”“”“”等错别字命名为“部件缺失虫”,给“”“”“”等错别字命名为“头尾颠倒虫”,给“”“”“”等错别字命名为“手脚变形虫”,给“”“”“”等错别字命名为“外形迷惑虫”。在给错别字分类和命名的过程中,学生不仅加深了对汉字构形的了解,还锻炼了语言文字运用能力,可谓一举多得。

有了已分类的错别字和趣味十足的名称后,笔者要求每个学生准备一个专门订正错别字的“理字本”,可以自己为它起名或设计封面;之后,把已经分好类的错别字贴在“理字本”上。对于这样的活动,学生的参与兴致极高。其中的错别字类别丰富、形式多样。“理字本”的创建,为下一步的汉字研究打下了基础。

(二)以“寻根溯源”的形式,追踪汉字来龙去脉

汉字凝聚着古人对世界、对人生的认知、思考和情感体验,是饱含意蕴和智慧的文化象征。识字教学中,可以带着学生寻根溯源,追踪汉字的来龙去脉,发现汉字之妙。

一是借助问题探究。研究“理字本”中的错别字时,笔者经常会有意识地引导学生多问几个为什么,比如“为什么这个字要这么写?”“为什么这个字是这个意思?”“如何才能避免这些错别字?”等,并鼓励他们带着问题去解决问题,效果非常明显。比如,针对学生习作中出现的易错字“窈窕”,笔者引导学生思考:“为什么形容女子文静美好的词语部首却是穴宝盖呢?这两个字和‘洞穴有什么关系吗?”带着这个问题,学生查阅工具书后发现,原来“窈窕”二字的本义是形容山洞“幽深、深远”,后来由山的“幽深、幽静”引申为女子的“文静美好”,而且古人认为“美心为窈,美状为窕”。在这个过程中,学生深入了解了“窈窕”二字的字形、字义,体会到了汉字之妙。

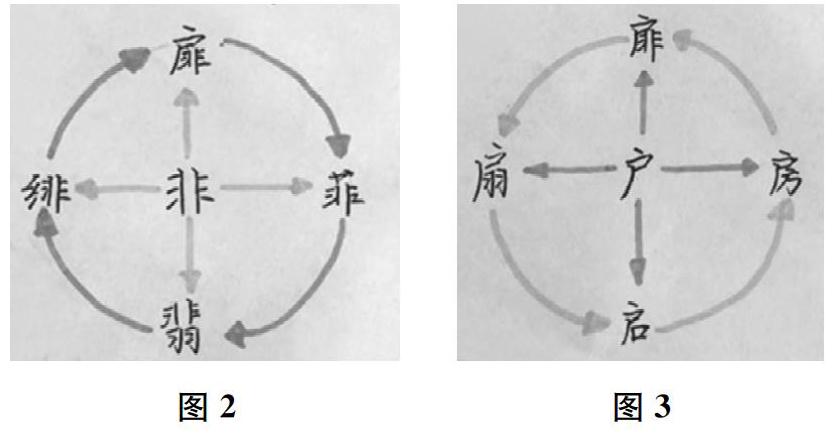

二是借助工具书探究。字典、词典等工具书是小学生学习汉字的重要工具,勤查工具书能够帮助他们主动识字,达到无师自通的目的。比如,针对“理字本”中较为典型的“部件缺失虫”类错别字,笔者引导学生查阅《新华字典》《现代汉语词典》《汉字源流字典》或“国学大师”网,寻根溯源,学生很快就理清了汉字的前世今生。此环节,笔者会建议他们先梳理字形、字义,再厘清字义的引申过程以及每个义项的构词。由此,学生发现了许多错别字的“秘密”,如“酬”字属于形声字,其中“酉”表意,“州”表声。其本义是古时酒宴的一种礼节,也叫“导饮”。古时酒宴,主人担心宾客不饮,故先自饮,再向宾客敬酒,叫“酬”。后来,由敬酒引申为人际交往、用财物报答等义。理解词义时,学生还掌握了图式法。他们用推杯换盏的简笔画表示酒宴之中的“应酬”(见图1)。这样图文并茂的解释,让汉字不再是冷冰冰的符号标记,而是充满情趣和温度的文化载体。

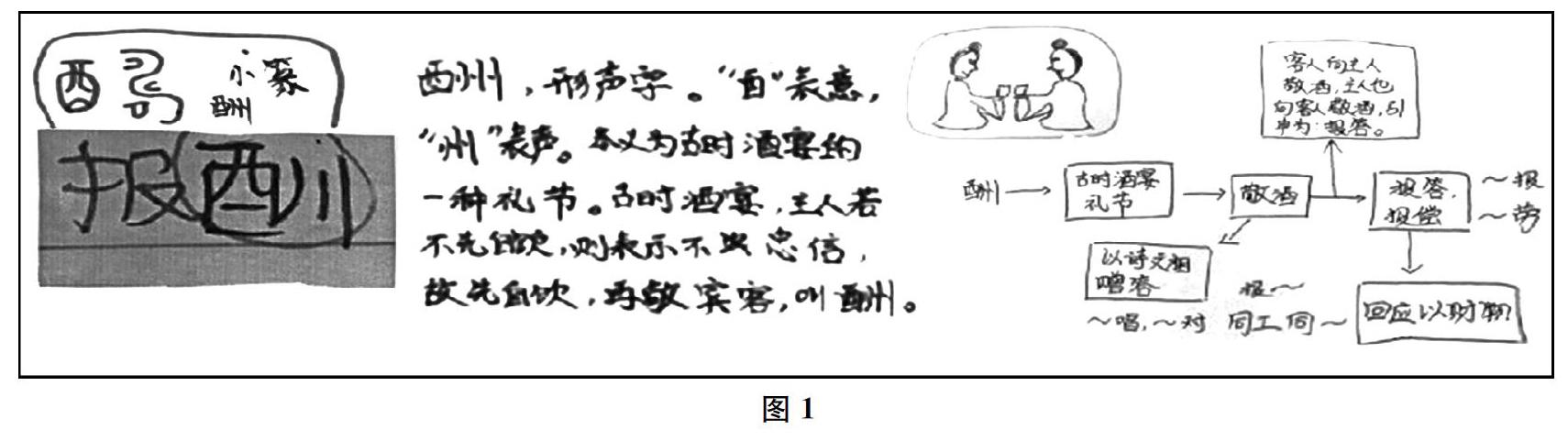

三是借助习作小练笔探究。笔者指导学生在“理字本”上开辟了“字里字外”“汉字的秘密”“汉字捉虫秘籍”等栏目,让学生及时记下汉字“捉虫”过程中的收获。比如,有学生在“字里字外”栏目中以图示的形式展示了“舞”字从甲骨文、金文、小篆到隶书、楷书的演变,并在精美的图框中备注:“‘舞是象形字。甲骨文的‘舞字就像一个人手拿牛尾在跳舞。金文和小篆的‘舞字发生了较大的变化,除了基本保留甲骨文的形象外,又在下面加上了左右两只脚,表明跳舞必须要用脚。‘舞字的本义是‘跳舞。从‘跳舞还能引申出‘挥动摇动‘飞扬飘动‘玩弄耍弄之义,如‘张牙舞爪‘眉飞色舞‘舞文弄墨等。写‘舞字的时候,一定不能丢掉中间的一横。”还有学生在“汉字捉虫秘籍”中对“非”部、“户”部的汉字做了总结,并备注了学习这类字的方法:“汉字绝大多数都是形声字,许多音同音近的形近字,都有共同的声旁,区别只在于形旁,所以抓住形旁加以辨析,就可以避免用错字。比如,‘小扣柴扉久不开中的‘扉,部首是‘户。‘户是一个象形字,本义是‘一扇门,因此以户为形旁的字都和‘门户有关。这里的‘扉就是‘门扇的意思,表示诗人敲了柴门很久,也没有人来开。草字头的‘菲指的是花草茂盛的意思,所以二者不能混用。”為了让解释更明确,这位学生还以图片的形式展示了本学期学的“非”部字(见图2)、“户”部字(见图3)。

这样的汉字“捉虫”尝试,促使学生快速有效地完成了习作小练笔,大大降低了他们的错别字出现几率,及时巩固了探究成果。

(三)以“字说字话”的形式,悟得汉字之奥秘

当然,并不是每一个错别字都有追根溯源的必要。如果是偶然出现的错别字,学生只需将错别字订正三遍并组两个词语即可。如果是易混淆的、反复出现的典型错别字,则可以采取“字说字话”的形式,即通过让学生参与各类与汉字有关的活动,悟得汉字之奥秘。

其一,创建思维导图。思维导图在培养学生的发散思维、整合零散记忆以及积累拓展等方面有着独特的优越性。在“理字本”中使用思维导图,能够有效帮助学生建构字词网络和词义体系,提高识字写字的效率,减少错别字。

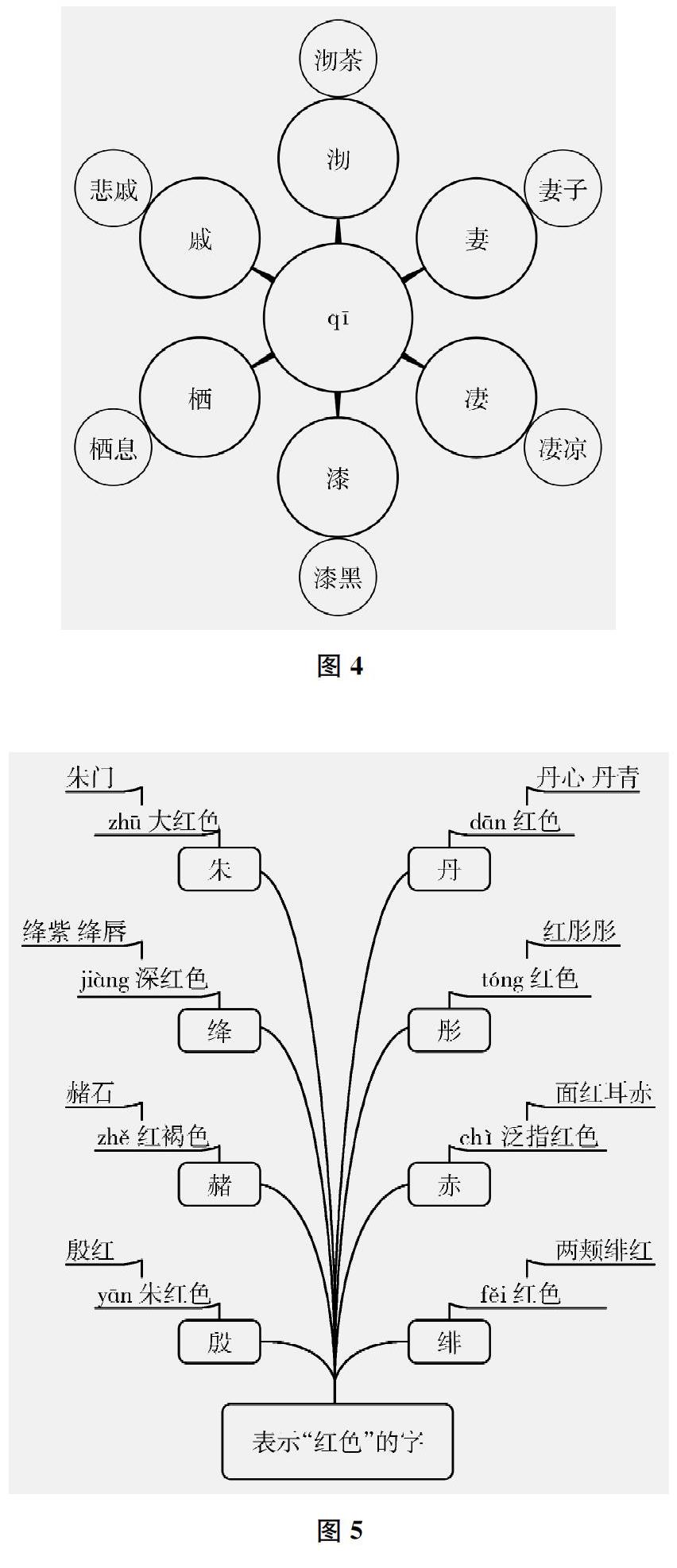

笔者经常指导学生在“理字本”上以气泡图、树状图、括号图等思维导图形式梳理错别字。例如,针对同音易混淆字词,创建了同音类字词气泡图(见图4);针对易错同义字(词),创建了同义字(词)区分图(见图5);针对因机械抄写导致的易错字词,创建了汉字音、形、义结构图(见图6)。创建思维导图,让学生的思维系统化,并将头脑中零散的字词归纳、分类整理成了系统的知识体系,将新旧知识融合在了一起,让字与词的联系更为密切、更为直观。这不仅帮助学生减少了错别字,还培养了他们的联想思维和整合思维能力。

其二,参与游戏活动。笔者经常和学生在“理字本”上设计有趣的“汉字虫”游戏,让学生在开心参与游戏的过程中消灭错别字。比如,针对形近字易混淆的问题,我们设计了“汉字变身”“汉字迷宫”(见下页图7)等游戏;针对容易丢失笔画的问题,设计了“走丢的汉字”“补笔画”(见下页图8)等游戏;针对因添加笔画、笔画变形导致的错字,设计了“考眼力”“火眼金睛”(见下页图9)等游戏。不同的汉字游戏,对字词的考查角度不同。学生一起参与,比比谁的游戏更有创意,更有趣味,更有挑战性,不知不觉中便纠正了错别字,让“字说字话”落到了实处。学生学得开心、投入,又养成了勤查工具书、仔细观察、归类识记汉字的好习惯,一举多得。

其三,“捉虫”经验推介会活动。笔者所在班级会以小组为单位,定期举办汉字“捉虫”经验推介会,鼓励学生以PPT、图片投影等方式,介绍自己在“理字本”中理出的汉字“捉虫”经验,或者交流学习过程中自己出现最多的错别字,或者讨论自己在“捉虫”学习中遇到的困惑。比如,针对很多学生不容易分清的“氐”和“氏”,有小组通过查阅工具书发现:要想区别这两个字,首先,可以从读音上来判断,如“低”“抵”“邸”“诋”“砥”等带“氐”的字声母都是d,而带“氏”的字,如“纸”“舐”的声母则是zh、sh;其次,可以从意义上来判断,带“氐”的字,大都含有抵达的意味,如“抵”是指“到达一个地方”。而“氏”在“纸”和“舐”两个字中,只表示读音。掌握了识记的方法,学生再遇到这两个字时,就不容易出错了。

“捉虫”经验推介会为每个学生展示自己的研究成果提供了机会,极大地调动了学生学习汉字的热情。他们分享自己使用“理字本”过程中的经验,在彼此的启发和思维碰撞中探究到了汉字之妙,悟得了汉字之趣。

只有让学生亲自经历学习探究的过程,才能从根源上减少错别字。巧用“理字本”发挥了学生的主体地位,把错别字变成一种学习资源,让学生在别开生面的学习活动中主动改正错别字,既达到了自我教育的目的,又增强了探究汉字的兴趣和能力。需要指出的是,在创建和使用“理字本”的过程中,教师要给予学生及时的指导和必要的监督,定期进行复习检测,让学生把乐趣转化成习惯,把习惯转化成付诸行动的思考和探究,把识字和写字落到实处,有效减少错别字,让每个汉字在学生心中闪耀璀璨的光芒。

本文系北京市教育科学规划“十三五”重点课题“汉字学在小学语文教育中的应用研究:从学术形态到教育形态”(编号:CAIA16054)的阶段性研究成果。

参考文献:

[1] 黄伯荣,廖序东.现代汉语(增订版)[M].北京:高等教育出版社,1991.

[2] 苗彦贞.从小学生错别字看识字教学之应对策略[J].教学与管理.2013(26).

[3] B.A.苏霍姆林斯基.给教师的建议[M].杜殿坤,译.北京:教育科学出版社,1984.热点透视