数字化环境下稷山高跷走兽的保护与传承探析

杜晓敏,王 琳

(中北大学 体育学院,山西 太原 030051)

山西是中华文化发源地之一,在文化长河的积淀中,创造了历史悠久、丰富灿烂的民俗体育文化。随着国家大力弘扬中华优秀传统文化,列为其中的稷山高跷走兽在众多的文化中围绕“一轴两带三圈”的文化思想观念,集体育、舞蹈、鼓乐、工艺为一体,成为了后稷故里稷山县的民俗体育文化精品,是稷山人民创造力、想象力和智慧的结晶,凸显了独特的艺术风格和审美兴趣。高跷走兽由人、高跷、模拟走兽构成,为两人组合的连体高跷。活动中骑兽者穿着戏装,手拿道具,脚踩高约1.7m~1.8m的高跷(藏身鳌前、貘后所踩之跷约为30cm的低跷),坐骑在用麻带、麻丝、麻绳、竹麻纸、草纸、细竹、铁丝、布料、油漆等材料缝制、绑缚、上色、粘贴而成的走兽上,随着鼓乐节拍运动。走兽共有八个,分别有麒麟、貅狼、独角兽、鳌、梅花鹿、黑狸虎、貘、象(已失传)。近年来,由于社会历史发展的多因素影响,稷山高跷走兽的传承发展面临保护、传承、传播等诸多困境,亟待进一步抢救和保护。在数字化环境背景下,数字化技术的发展和推广使高跷走兽的保护与传承手段更加多样化,为高跷走兽的持续发展带来了新机遇。

1 稷山高跷走兽的发展

高跷走兽是由火神庙的建立而产生,那么,火神庙建筑的时间也就是高跷走兽发展的时间。清朝雍正初年,庙会兴盛时期,三县百村、农工士商都来观看庙会社火具有神韵雄风的高跷走兽,鼓声想起,高跷走兽根据鼓声节奏,沿着社火游行路线缓缓前行,独特的形象与动作,使高跷走兽在庙会社火中独树一帜,每逢闰年正月二十九举行一次大型祭祀游行活动,8个走兽齐亮相,一直延续到上世纪60年代。而文革期间,由于文化领域的“批判”引发的,文化盛事成罪状,高跷走兽已被冷落,不再盛行。资料显示,由于传承人们十分喜欢这一项目,在文革时期便将道具悄悄保存下来,使技艺继续传承下去。2005年国家印发了《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》,“全国各地更加重视非物质文化遗产的挖掘、整理、保护和传承,相关体系的构建和影响力在不断扩大”[1],高跷走兽因此再现辉煌,2006年被列入第一批国家非物质文化遗产名录,这使高跷走兽逐步从乡村走向了县城,从县城走向了省城,又从省城走向了省外,甚至走向国外,一步接一步,让高跷走兽民俗体育活动走向了新领域,参加各种文化节和文艺节目,如:云丘山旅游文化节、稷山元宵节、世界晋商大会文艺晚会等等,外来人员的访问,自媒体的运用,这些都给高跷走兽提供了新的发展平台,使其得到更好的保护和传承。

2 稷山高跷走兽的发展困境

稷山高跷走兽在被列入国家非物质文化遗产名录后,人们对其关注度有所提高,但在其传承发展中仍然存在一些困境。

2.1 保护困境

保护是民俗体育文化传承的基础。在稷山高跷走兽的保护方面,首先是人们的认识程度不高,虽然当前国家十分重视优秀传统文化的发展,但在多元外来文化的影响下会导致人们对其的认识程度减弱,只是趋于表层的理解,在这样背景条件下生存的高跷走兽也因此受到了抨击;其次是保护方式传统,当前高跷走兽的保护方式主要以纸质版为主,多是文字记载,附有简单的图片、视频和单一的录像,传统的保护方式无法长期保存高跷走兽相关资料,易被损坏和缺失,脱离现代生活,对其发展受到限制;最后是保护机制未形成统一。

2.2 传承困境

传承是民俗体育文化长期生存发展的必经之路。目前,由于生活压力所迫,高跷走兽的传承人趋于中年人,年轻人甚少。传承方式主要以口传身授为主,基于现代社会需求,这种传承方式既封闭又保守,无法有效被广大群众所认识,局限了传承范围,削弱了传承力量。由于人们对高跷走兽的“历史文化、内在涵义、审美艺术、健身意义等方面的不了解和不理解”[2],严重阻碍了高跷走兽的广泛传承和发展。

2.3 传播困境

传播是通过一定媒介和途径进行信息传递的活动。当前,稷山高跷走兽的传播手段有线上和线下两种,线上传播手段主要有微博、微信等平台,附有文字、图片、短视频等内容;线下传播手段主要以参加各种文化节日活动为主,威武的造型和独特的技艺吸引了众多观看者。但线上信息的匮乏和独立以及线下单一的活动范围都抑制了高跷走兽的广泛传播。

2.4 发展困境

通过实地调查和相关文献资料,了解到高跷走兽发展过程中,制作工序耗时长:稷山高跷走兽从构思、打磨、制胎、装裱、整形、上色、涂漆等都要经过几十道工序才能完成,如风格迥异的兽头需要在刻好的泥胎模型上用胶将软布、麻纸、草纸粘贴裱糊多层,放到干燥处干透后才能修理、上色、涂漆,一步步下来需要好几天,并经过长时间的应用,兽头会有磨损现象,不仅影响审美,还影响发展进程;单一的发展模式:当前高跷走兽是依靠独特的造型和技艺来吸引人们的眼球,先进技术的快速产生,使依靠独特造型和技艺发展的高跷走兽已无法满足当下大众的个性化需求,单一的发展模式无法融入现代生活。

3 稷山高跷走兽数字化保护与传承的意义

在5G时代来临之际,非物质文化遗产的保护与传承数字化步伐也随之加速。高跷走兽数字化保护跨界融合了现代信息技术,迎合新时代与时俱进的发展要求。高跷走兽数据库通过“数字编录、格式转换、编码压缩等数字处理技术”[3]将其内容长期储存,不仅能够完善资源信息系统,还能提高学术价值和应用价值,增强了高跷走兽生命的有效性;2D、3D、特效渲染等数字动画技术可将高跷走兽进行活化和再现;数字博物馆、专题网络平台、虚拟现实交互平台等的建设能够使高跷走兽“活”起来,高效拓展传播途径,“人机交互形式跨越地域限制,实现资源共享的效果”[4],让更多的人深入感知、了解高跷走兽,亲身体验民俗文化内涵。高跷走兽结合数字化技术,科学、规范了保护和传承的方法,使其以新的视角和方式进行保存和利用,塑造可共享、可再生的活态性传承空间。

4 稷山高跷走兽的数字空间构想

数字空间是集数字技术与空间信息技术、数字媒体等学科内容于一体的一种亦虚亦实的存在形式。其中的“数字”通常是指数字技术,它主要是借助一定的设备将图、文、声、像等各种信息转化为计算机能识别的二进制数字“0”和“1”,然后再进行运算、加工、存储、传送、传播、还原等功能。“空间”是物质存在的一种客观形式,由长度、宽度、高度、大小表现出来,可以是实体存在的,也可以是构想出来的。数字化保护与传承是稷山高跷走兽数字空间的关键,对高跷走兽的长期保存和发展有着重要的作用。

4.1 基础技术

数字化采集和数字化处理是构建稷山高跷走兽数字空间的基础。数字化采集是运用数字技术或设备将信息进行收集。数字化处理是将已经数字采集的资料运用处理软件进行优化压缩和调整。高跷走兽的信息是多元的,不同的信息运用不同的采集和处理方式。稷山高跷走兽信息数字化采集主要涉及文本、图片、视频、音频的标准化采集。文本有书籍、档案资料等相关文献资料,可采用电子扫描技术、OCR文字识别软件进行采集,数据获取后运用WPS Office进行文本筛选、编辑、调整和删除;图片主要记载高跷走兽的造型、工具和历史文化等资料,可采用高精度的单反相机,经过地理位置、角度、光线的合理选取进行拍照,数据可通过数据线、读卡器等传输设备进入电脑,运用Photoshop软件进行修复、压缩、编码等处理;视频和音频主要记录高跷走兽的活动过程、活动场景、工艺制作过程、音乐等内容,可采用摄像机,通过位置、角度、光线、聚焦、色彩、声音等的合理选取进行拍摄,运用格式工厂和Cool Edit Pro2.1编辑软件进行剪辑、编排、音节调节等处理[5]。

4.2 稷山高跷走兽数字化保护空间构想

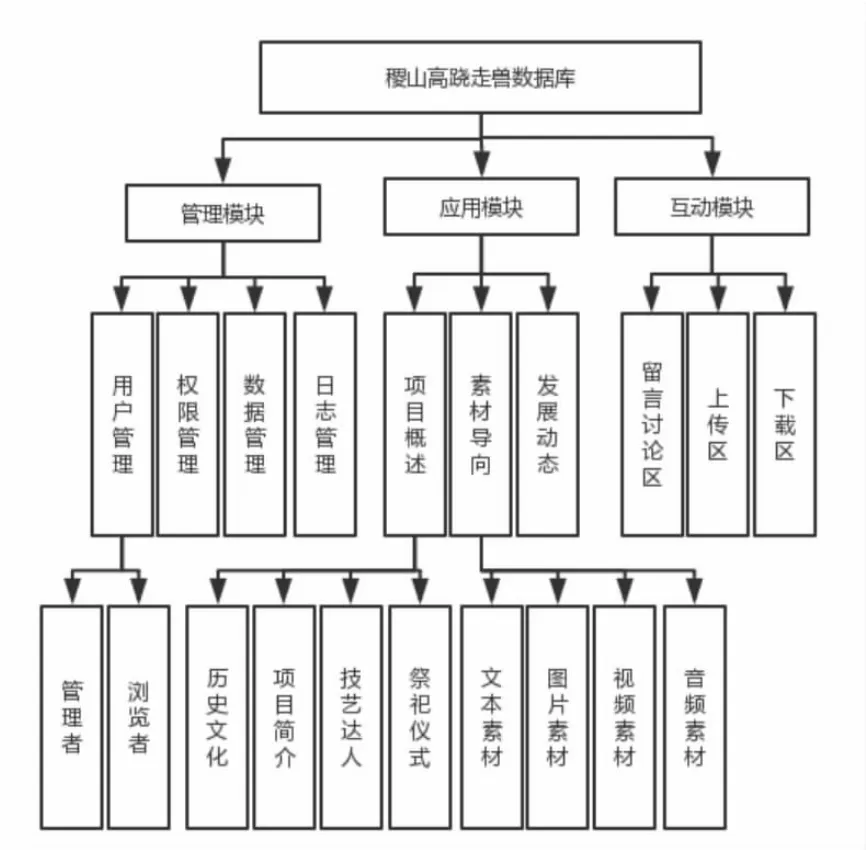

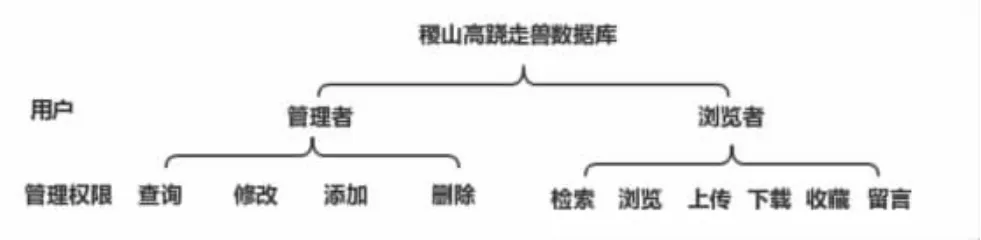

数据库的建立是建立稷山高跷走兽数字化保护空间的核心。根据用户的需求(包括数据的安全预规范、资料信息的更新与完善、查询下载的迅速与便捷、用户的互动交流等)和数据库原则(安全性、本真性、全面性、共享性、规范性、持续性等原则)建立稷山高跷走兽数据库。该数据库可分为3个模块:管理模块、应用模块、互动模块,其中管理模块主要涵盖用户管理、权限管理、数据管理和日志管理等方面;应用模块主要涵盖项目概述(包括历史文化、项目简介、技艺达人、祭祀仪式)、素材导向(包括文本素材、图片素材、视频素材、音频素材)、新闻动态等方面,对高跷走兽的历史文化、地域特征、活动内容、传承人等具体方面进行数字化存储;互动模块主要涵盖留言/讨论区、上传区、下载区等方面[6]。

图1 稷山高跷走兽数据库结构图

用户必须登录系统后,才可以对数据库进行管理和应用。用户分为管理者和浏览者,管理者登录系统后,可以对数据进行查询、修改、添加、删除;浏览者登录系统后,可以检索“高跷走兽”关键词查找相关素材,同时有浏览、上传、下载、收藏、留言等权限。稷山高跷走兽数据库具有强烈的地方色彩,“这对于建设特色的网络信息资源具有重要的作用,对开展信息服务、分享信息奠定良好的基础”[7]。

图2 稷山高跷走兽数据库用户及用户权限

4.3 稷山高跷走兽数字化传承空间构想

4.3.1 数字化仿真技术的运用

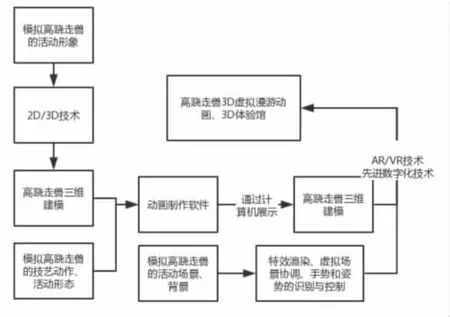

以前面图片、视频、音频的数字化采集内容为基础,对数据筛选、处理、加工和整合,结合文本资料,制作高跷走兽的三维动画或虚拟展示系统,实现高跷走兽的仿真动画。通过2D、3D技术[8]和动画制作软件(如3DMAX、MAYA等)模拟高跷走兽的外形结构制作动画模型,将高跷走兽的活动形象、技艺动作、活动形态从计算机中真实地展示出来,使民俗体育文化更真实地流露到生活中。其次,还可以结合特效渲染、虚拟场景协调、手势和姿势的识别与控制[9],运用VR、AR等先进的数字化技术构建高跷走兽人机交互体验平台,如3D虚拟漫游动画、3D体验馆等,呈现全景式的体验氛围,使其实现原生态的活化和再现,让更多的人置身其中体验身临其境的感觉,真正为保护和传承稷山高跷走兽文化,为弘扬和传播民俗体育文化提供新思路。

图3 稷山高跷走兽数字化仿真

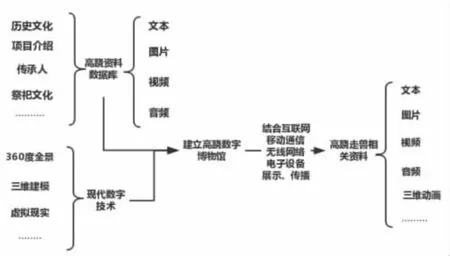

4.3.2 高跷数字博物馆的建立

数字博物馆是建立在数字空间的博物馆。国内外数字化技术在博物馆领域的应用已有先行者,谷歌推出的艺术计划、“数字故宫”、“数字敦煌”等项目经过多年建设逐步发展成综合性数字化平台,对文化遗产的传承起到了积极的推动作用。借鉴中国国家博物馆数字展厅,通过书籍、网络、实地调查整合高跷文本、图片、影像、音频等资料,运用360°全景、三维建模、虚拟现实等现代数字技术,建立高跷数字博物馆。高跷走兽悠久文化、独特形象、地域特色的融入,丰富了高跷数字博物馆的内容,增添了馆内特色。同时,可以利用高跷数字博物馆对高跷走兽的资料进行全面储存,方便人们了解和宣传高跷走兽民俗文化,利于民俗文化资源的开发和利用。高跷数字博物馆与互联网、移动通信、无线网络相结合,让人们“足不出户”就可以在网上了解、浏览、查阅高跷走兽,实现沉浸式浏览体验,为高跷走兽的保护与传承提供更广阔的数字空间。

图4 高跷数字博物馆

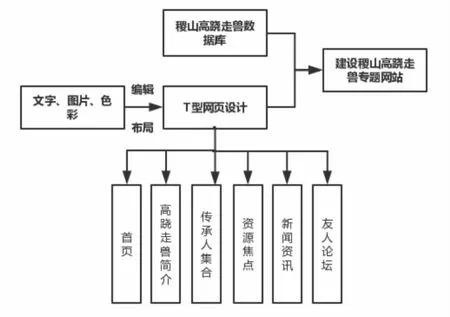

4.3.3 稷山高跷走兽专题网站

当今,互联网已广泛走进并用于人们的生活当中,网站的建立也已经成了各种文化呈现的重要方式。作为国家非物质文化遗产的高跷走兽可以通过建立稷山高跷走兽专题网站进行有效保护和传承。该网站以稷山高跷走兽数据库为基础,利用数字信息技术增添特色网页设计,通过网络技术和计算机设备展现出来的并供人们应用的网络平台。高跷走兽不论是活动形象、器具、还是动作都保留着原汁原味的古典韵味。因此,在高跷走兽专题网站的网页设计要突出设计主题,合理编排和布局文字、图片、色彩,使页面各项内容形成有机整体,以独特的页面吸引浏览者的目光,让更多的人了解和认识高跷走兽,以便扩大传承范围,为广大群众提供一个信息交流、学习平台。网站内容可与传承人和稷山县文化局联系,最大限度的收集资料补充网站内容,为浏览者提供更为完善的信息,实现共享目的。该网站可以按照T型布局从首页、高跷走兽简介、传承人集合、资源焦点、新闻资讯、友人论坛六个栏目进行版面设计,使页面结构清晰、主次分明,从而实现高跷走兽更好的传播与传承。

图5 稷山高跷走兽专题网站

4.3.4 新媒体的运用

新媒体是一种开展信息交流的重要工具,也是实现信息传播的重要介质。在数字化环境下,非物质文化传播主体具有扩大化的特点,传播渠道具有多元化、数字化特点。因此,对于高跷走兽的传承要充分运用新媒体,依据非物质文化遗产传播的变化特点,采取新的传承方式。手机是信息时代必不可少的电子产品,人们只需一部手机就可以眼观六路耳听八方。5G技术的到来不仅加快了网络传输的速度,也扩大了网络存储的容量。我们可以开发高跷手游APP,结合高跷走兽相关信息,通过先进的移动终端设备让人们随时了解高跷走兽,体验高跷走兽,推进民俗体育文化的有效传播。同时也可以通过抖音、快手、微视、直播等新媒体让高跷走兽活动形式、活动技艺、祭祀文化等内容走进大众的视野,以便高跷走兽拥有更广泛的群众基础。

5 结束语

身处信息化时代的中国民俗文化发生着全面的转型[10]。当前稷山高跷走兽的保护和传承方式无法满足新时代非物质文化遗产发展的要求,同时也无法达到民俗体育文化的传承效果。数字化环境下,数字技术的发展在稷山高跷走兽保护和传承过程中发挥的作用是传统方式无法比拟的,稷山高跷走兽只有全方位多角度地融合数字化技术,打破传统的保护和传承模式,才能够得到长期保护和有效传承,并将其持续发展下去,让世界各地人民更好地认识和了解这一优秀的传统体育文化,推动了非遗保护工作的顺利进展。