宋代王广渊书法微探及其他

◆王志安(福建 泉州)

一

宋代黄庭坚《山谷题跋》有这样一段文字“王才叔兄弟皆喜作大字,魁梧臃肿,以笔力豪壮为主。范中济、中潜书,盖其季孟也。人各自有时,当治平之元,才叔笔墨,字价千金,蔡君谟书不值一钱。东方生云:‘用之则为虎,不用则为鼠。’岂不信矣哉!”初读此段跋语时颇觉有趣。蔡襄是“宋四家”之一,《宋史•蔡襄传》说:“襄工于手书,为当世第一,仁宗尤爱之。”在正史里面用“当世第一”这样的字眼去评价实属罕见。当时的文坛领袖欧阳修对蔡襄书法的评价也是到了无以复加的地步, “自苏子美死后,遂觉笔法中绝。近年君谟独步当世,然谦让不肯主盟”。之后的苏轼在《东坡题跋》中指出:“僕论书以君谟为当世第一,多以为不然,然僕终守此说也。”欧阳修是苏轼的座师,子瞻之说虽有尊师之嫌,但以其大才若非水平绝高必不妄言。就是这样一个书法备受推崇的人居然也有不值一钱的时候,“王才叔”此人想必大有来头!

王才叔本名广渊,《宋史卷三百二十九•列传第八十八》 有《王广渊传 》。生平概括如下:王广渊(1026—1085),北宋大名成安(今属河北)人,字才叔。仁宗朝进士,为大理法直官,迁殿中丞,编排中书户房公事。治平间,为英宗所亲信,除直集贤院,为群牧判官、三司户部判官,为英宗书《洪范》于殿屏,加直龙图阁。神宗即位,出知齐州,改京东转运使,请以钱贷民取息,事与青苗法合,为王安石所重视,在任力行新法。徙河东转运使,迁知庆州、环庆路经略使,平定部卒叛乱。迁龙图阁直学士、知渭州、泾原路经略安抚使。这里需要注意的一点是“为英宗书《洪范》于殿屏”。陶宗仪《书史会要》里也有提到此事。“字才叔,大名成安人。庆历中进士,英宗时龙图阁直学士。师宋绶,作小字有法。英宗尝令书钦明殿屏。”熟悉宋史的都知道一直以来宋仁宗都是蔡襄的头号粉丝,应制文字都是由蔡襄手书的。欧阳修《端明殿学士蔡公墓志铭》中说:“(蔡襄)工于书画,颇自惜,不妄为人书,故其残章断稿,人悉珍藏。而仁宗尤爱称之,御制元舅陇西王碑文,诏公书之。其后,命学士撰温成皇后碑文,又敕公书,则辞不肯书,曰:‘此待诏职也’。”《宣和书谱》中也有类似的记载:“(蔡襄)工字学……尤长于行,在前辈中自有一种风味,笔甚劲而姿媚有余,仁祖深爱其书。尝御制《元舅陇西王李用和墓铭》,诏襄书之。己而学士撰《温成皇后铭》文。又诏襄书,而襄辞曰:‘此待诏职也。儒者之工书,所以自游息而己。’仁祖亦不强之。人谓古今能自重其书者,惟王献之、襄耳。”然而在宋英宗时期却弃“书法第一”的蔡襄不用反而让王广渊书写《洪范》置于钦明殿,这就有点奇怪了。

据明万历《成安县志》卷五•世谱•王世谱记载“广渊,(王)明曾孙,庆历中,上明《家集》诏官,其后,广渊乃推与其弟广濂,而以进士为大理法直官,编排中书文字,裁定《祖宗御史》十卷。仁宗嘉之,以知舒州,(即)留不行。英宗居藩邸,广渊因见,宠注献所为文若干卷。及继位,除(授职)直集贤院谏官。司马光言广渊当仁宗之世私自集托,今当治其罪,而更赏之,何以厉人臣之节。帝不听,累擢宝文阁侍制,知庄州宣抚使,赠右谏议大夫。”司马光觉得王广渊在宋英宗未登基之前就开始投机站位不是一个忠臣所为,应该治罪。甚至在《言王广渊札子》中提到:“王广渊以小人之质,有倾巧之材,苟求进身,无所不至。”王广渊能“趋附”、迎合“圣意”,深得宋英宗喜爱,宋英宗不但不接纳司马光的谏意反而封王广渊为龙图阁学士,可见广渊是英宗宠臣。

山谷所云“治平”即为宋英宗年号,英宗名赵曙为宋太宗赵光义曾孙、商王赵元份之孙、濮王赵允让第十三子、宋仁宗赵祯养子、宋朝第五位皇帝。赵曙幼年时被无子的仁宗接入皇宫抚养,赐名为赵宗实。嘉祐七年,被立为皇子,改名赵曙,封巨鹿郡公。嘉祐八年即帝位,命司马光设局专修《资治通鉴》。治平四年,因病驾崩于宫中福宁殿,享年三十六岁,在位五年。宋英宗赵曙不是仁宗皇帝嫡子,登上皇位也是有很大的一段波折。立储君之事是历朝历代的大事,朝中大臣们对此事也必定有不同的意见和看法。《续资治通鉴长编》记载,宋仁宗选赵曙做皇子时,“外人亦稍稍言(蔡)襄常有异议,然莫知虚实。上疾既愈,数问襄如何人,一日因其请朝假,变色谓中书曰:‘三司掌天下钱谷,事务繁多,而襄十日之中在假者四五,何不别用人?’韩琦等共奏:‘三司事无阙失,罢之无名,今更求一人材识名望过襄者,亦未有。’欧阳修又奏:‘襄母年八十余,多病,襄但请朝假,不趁起居尔,日高后即入省,亦不废事。’然每奏事语及三司,上未尝不变色。”从这里可以很明显看出,有人造谣蔡襄曾反对仁宗将赵曙立为嗣子,因此英宗登基之后就开始在职事上为难蔡襄。蔡襄也意识到作为直言敢谏的谏官说话的环境已经大不如前,心灰意冷之下向宋英宗请求外调杭州,宋英宗立刻就批准了。韩琦觉得非常奇怪,对宋英宗说,以往翰林们请求外调,必须请求数次才予准许,蔡襄怎么一请即允呢?礼数是否过于简单?宋英宗却反问道:“使襄不再乞,则如之何?”倘若蔡襄此后不再请求外放了,那可怎么办呢?这样的语气可见英宗皇帝对蔡襄是极其抵制的。那么弃用本朝书法第一的蔡襄而改让没多少书名的宠臣王广渊去写《洪范》就说得通了,其实更像是变相地打击蔡襄。有了皇帝的推崇,“才叔笔墨,字价千金”也是必然的了。历史上这类事情并不稀见,王羲之书法在当时被讥讽为“野鹜”,在唐太宗时代却被捧为“书圣”。清代康熙、乾隆喜欢赵孟頫和董其昌,结果举朝上下皆学赵、董。

二

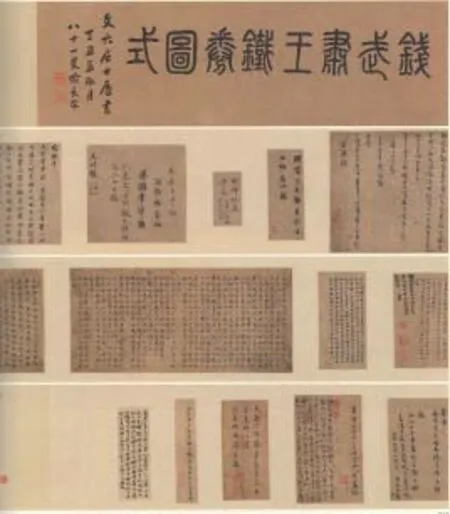

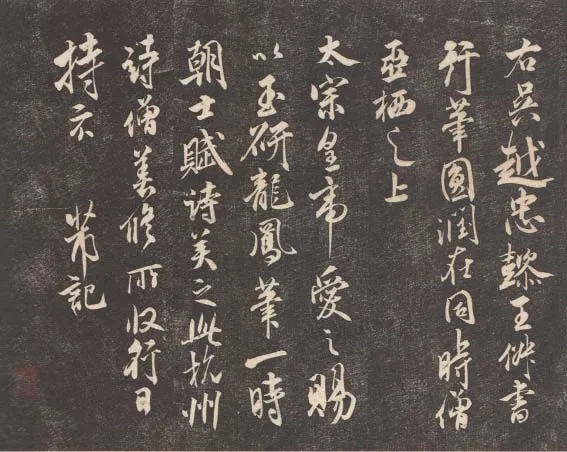

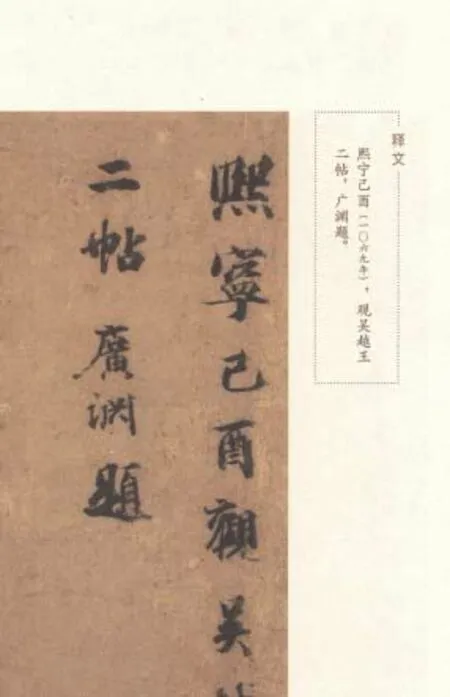

然而历史终究是残酷的,皇帝的一时推崇并不代表你就能经受得起时间的检验。王广渊的书法虽然在英宗时期字价千金,但传世之作几无可见。古代书论中有记载的除了《山谷题跋》中有提过之外,就是宋代朱长文《续书断》中有一句“王才叔以婉美称,苏子瞻以淳古重”。另外清代杨宾《大瓢偶笔》中有句:“蔡君谟在治平时不值一钱,而王才叔不知何许人,绝无一字流转,在当时竟有千金之值。”不过杨宾写书好多都不太着调,书中行文常见他自己说没见过真迹,“王才叔不知何许人”看来也是随口说说而已。被《四库提要》誉为“登载既繁,引证又富,足资谈艺家检阅者,无过是编”的卞永誉所作的《式古堂书画汇考》中也不见有所著录。所幸中国嘉德2015春季艺术品拍卖会大观“中国书画珍品之夜”,长1066厘米、宽36.5厘米的钱俶《草书手简》纸本手卷惊艳登场,内容包括唐昭宗赐第一代吴越王钱镠“金书铁券” 的明代木刻拓印图式,以及末代吴越王钱俶的草书,南宋朱熹手札和宋、元、明、清、民国时期共四十九位文人士大夫的题跋、观款,弥足珍贵。另浙江省博物馆有一件五代十国吴越王钱镠、钱俶《批牍合卷》,是稀世国宝,它与流散的后段钱俶《草书手简》被历史上称之为《二王手泽》。米芾最早收藏《二王手泽》并有题跋,后转赠钱氏六世侄孙钱景迪收藏,景迪也跋于卷后,可惜两人题跋都在明初兵乱中失落。此手卷现存宋人题跋观款二十三则,北宋朝臣宋敏求、王安国、梁焘、薛绍彭、晁端彦、王广渊、钱氏诸孙钱直孺等题跋及南宋宰相贾似道观款,价值亦是不可估量。王广渊的观款赫赫在目,“熙宁丁酉观吴越王二帖,广渊题”,短短十三字,应该说是绝无仅有的了,方得以一窥其书法风貌。

宋代初期的书法很大一部分继承了唐、五代的格局,相对比较保守,更多的是承袭了唐代严谨的法度,但以书名于世者并不多,稍有名气的如李建中,其所传世法帖《土母帖》《同年帖》等结体紧密而修长,用笔沉着而丰腴。虽写的是行书,但起笔、收笔处仍见严谨的楷法笔意,可看出不少唐人书法的特质。后人评价“李西台肥而俗,仅胜周越耳。”又如蔡襄,作为二王系平正秀逸一路古典书风的正统继承者,其书作变化小,“温厚而弱,下笔端严,不涉粗豪习气”,也是拘于保守,虽为“宋四家”之一,但在个性凸显和创新意识上还是显得孱弱。而当时的文坛领袖欧阳修,虽有书名,但文名更胜。这主要还是在于重视不够。“陈隋之间,字书之法极于精妙,而文章颓坏至于鄙俚。”与唐初重书法相反,宋初对文章的重视更甚于书法。《六一题跋》云:“宋兴百年之间,雄文硕儒比肩而出,独字学久而不振,未能比踪唐人” ,就极好地说明了宋初书法不振的现实。

但实际上出现这样的现象和当朝统治者的做法还是有很大的关联的。唐初太宗皇帝喜欢书法,几位重臣虞世南、欧阳询、褚遂良等皆以书名。唐代楷书家即使是抄经生随便拎一个出来放在现代也都是一等一的高手。这与当时的科举制是有关系的,唐人有“行卷”风气。应试举人为增加及第的可能和争取名次,多将自己平日诗文加以编辑,写成卷轴,在考试前送呈有地位者,以求推荐,此后形成风尚,即称为“行卷”。《中国历史大辞典•隋唐五代》中载“卷轴每幅为墨边十六行,一行不过十一字,字须端正”,如果书法好就可以争得有地位者的好感,引起重视,为自己鲤跃龙门、倍增身价添加筹码,类似于提前作弊。“字须端正”也从侧面反应了唐代楷书能达到顶峰的缘由。

然而到了宋代就不同了。米芾《书史》云:“本朝太宗挺生五代文物已尽之间,天纵好古之性,真造八法,草入三昧,行书无对,飞白入神,一时公卿以上之所好,遂悉学钟、王;至李宗谔主文既久,士子始皆学其书,肥扁朴拙,是时不誊录,以投其所好,用取科第,自此惟趣时贵书矣;宋宣献公绶作参政,倾朝学之,号曰‘朝体’;韩忠献公琦好颜书,士俗皆学颜书;及蔡襄贵,士庶又皆学之;王文公安石作相,士俗皆学其体。自此古法不讲。”在米芾看来“是时不誊录”是书法开始不受重视的原因,众多的士子也开始投机取巧,转而学习当时一些主考官员的字迹,这些大员的书法水平本就不高,再去学已经违背了“取法乎上”的法则。王广渊是宋绶的学生,学乃师的字应该也是大势所趋。

三

黄庭坚曾经说过:“近世士大夫书,富有古人法度唯宋宣献公耳。如前翰林侍书王著书《乐毅论》及周兴嗣《千字》笔法圆劲,几似徐会稽,然病在无韵。如宣献公能用徐季海笔,暮年摆落右军父子规摹,自成一家,当无遗恨矣。”宋绶的书法清秀而不弱,从徐浩书法中得益颇多。《新唐书•徐浩传》形容徐浩的书法如怒猊抉石、渴骥奔泉。唐代吕总《续书评》认为徐浩的真、行书,固多精熟,无有意趣。南唐李后主也说:“徐浩得右军之肉而失于俗。”然而宋绶的书迹几乎无存于世,我们没有办法一窥究竟。《宣和书谱》云:“(宋绶)尝为小字正书整整可观,真是《黄庭经》《乐毅论》一派之法。”所以通过零星书论记载我们只能通过想象去复原他的书法面貌,或许接近于徐浩《不空和尚》《朱巨川告身》的风格。与其同时期的蔡襄、孙抃、吕公绰、叶清臣、王素、刘敞等人的风格也都非常近似。那么再来看嘉德2015春拍图录上王广渊的题跋几乎可以确定确实很接近于徐浩《朱巨川告身》墨迹的风格,顿折处棱角锋芒毕露。以广渊之书略推宋绶之书风依稀可窥。

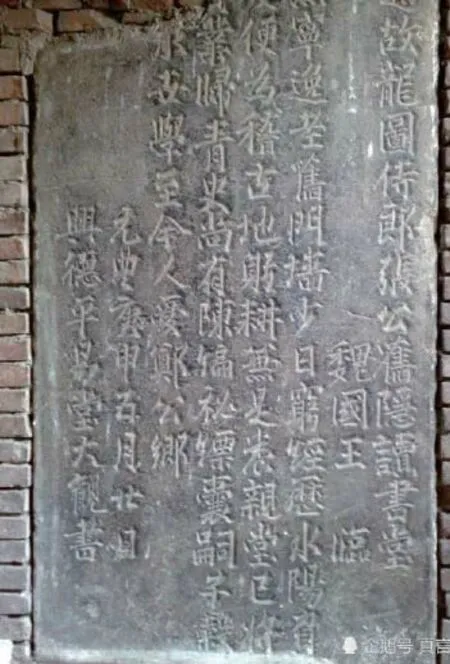

前面《山谷题跋》里提到“王才叔兄弟皆喜作大字,魁梧臃肿,以笔力豪壮为主。”王广渊有个弟弟叫王临,《宋史•王广渊传》及《续资治通鉴长编》均有著述。“广渊弟。第进士,签书雄州判官。英宗治平中,知顺安军,改河北沿边安抚都监,进安抚副使,历知泾、郧、广信、安肃等州军。神宗元丰二年(1079),自皇城使擢兵部郎中、直昭文馆。出知齐州,历沧州、荆南。入为户部副使,以宝文阁待制知广州、河中府。哲宗元佑二年提举崇福宫,卒。”山东济南有一古村落名为“王舍人庄”, 隋代前称杂花店,唐贞观年间(629-652)王玺(做过中书舍人)告老还乡,在此开店。去世后,为纪念他,此庄改为王舍人庄。北宋名臣张揆、张掞兄弟即是此间人,两兄弟饱读诗书,学有所成,品行高尚,成为乡邻楷模。苏轼曾到过王舍人庄张氏故宅瞻仰凭吊读书堂,并亲笔题写“读书堂”三个字并镌石立碑。同时知齐州王临也留下了一方石碑,碑体已经残破,碑文如下:

“题故龙图侍郎张公旧隐读书堂 魏国王临

熙宁逸老旧门墙,少日穷经历水阳。负笈便为稽古地,躬耕兼是养亲堂。已将贤业归书史,尚有陈编秘缥囊。嗣子榖难承世学,至今人爱郑公乡。

元丰庚申(1080)五月廿日兴德平易堂大观书”

碑文为楷书,似得益于柳公权居多,略有徐浩的影子。宋代书家学生学老师,弟弟学哥哥的比比皆是,例如黄庭坚小字作品有很多老师苏轼的意趣,苏辙作品又几乎是哥哥苏轼的翻版。那么王临的书风必定也会受到哥哥王广渊的影响,“王才叔兄弟皆喜作大字”,这方大字楷书碑文足以佐证。由此可见,虽然广渊的书法仅存者只有短短那十三字观款,但基本的书法风貌几乎可以推演出来,不会相去太远。

结语

宋哲宗时宰相苏颂有诗《送王广渊司门出守绛州》曰:“仕宦人言为郡乐,名藩古有绛台雄。居园幽绝刻樊记,分国盛强歌晋风。历览胜游千骑上,坐颁仁政两河中。当年谁似高门庆,五守同时间望隆。”可谓赞誉有加,然而苏颂之誉似有吹捧之嫌。《续资治通鉴长编》载:“广渊小有才而善附会,所辟置类非其人。帝谓执政曰:‘广渊奏辟将佐,非贵游子弟,即胥史辈,至于濮宫书吏亦预选,盖其人与时君卿善。一路官吏不少,置而不取,乃用此辈,岂不误朝廷事?已下诏切责,卿等宜贻书申戒之。’”王广渊虽得一时之宠,然终是应了“不用则为鼠”的隽语,反观《续书断》判定其书风以婉美称,“字如其人”终究是不可全信的。