整本书阅读与互文性学习策略

李琳 宋晖

“整本书阅读”在《普通高中语文课程标准(2017年版)》(以下简称“新课标”)中的地位不言而喻。统编高中语文必修上册第五单元整本书阅读内容为《乡土中国》。《乡土中国》分为14+1章,分别为:乡土本色,文字下乡,再论文字下乡,差序格局,维系着私人的道德,家族,男女有别,礼治秩序,无讼,无为政治,长老统治,血缘和地缘,名实的分离,从欲望到需要,后记。作者费孝通在《后记》中说,这是20世纪40年代后期,根据他在西南联大和云南大学所讲“乡村社会学”一课的内容,应当时《世纪评论》之约,而写成分期连载的14篇文章。之所以要简介一下这本书主要是基于两点考虑:第一,《乡土中国》这本书的性质是学术类著作;第二,《乡土中国》是为大学生开设课程的讲义讲稿集。学术类著作不同于文学作品,讲稿更不同于通常的学术专著。这类“整本书”读什么、怎么读,有没有适当的学习策略可以提供,都是教师需要认真思考的。我们拟借鉴互文性理论的相关研究成果,建构出词云关联模型,为整本书阅读与研讨提供可资利用的“脚手架”。

一、整本书阅读中的“群交叉”

新课标中的学习任务群共有18个,其中“整本书阅读与研讨”位居第一,其重要性可见一斑。这个任务群的学习目标明确为:旨在引导学生通过阅读整本书,拓展阅读视野,建构阅读整本书的经验,形成适合自己的读书方法,提升阅读鉴赏能力,养成良好的阅读习惯,促进学生对中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化的深入学习和思考,形成正确的世界观、人生观和价值观。[1]显然,整本书阅读与研讨对于全部任务群而言,既是“纲”,又是“领”,在统领全部任务群的同时,也明确了整本书阅读的目的。而“学术论著专题研讨”学习任务群则旨在引导有这方面追求的学生阅读学术论著,体验学者发现问题、探索解决问题的路径,以及陈述学术见解的思维过程和表述方式,尝试写作小论文。[2]这个任务群的要求,我们将其视为学习任务群在高中阶段需要达到的最高目标,也为高中与大学的衔接修好了最后一公里路。这两个任务群自然形成了“群交叉”效应,至于学习方式和学习效果,需要用《乡土中国》一类学术著作的整本书阅读来实现和检验。

二、互文性理论的介入

文学作品通常主题明确,线索有迹可循,相对来说可读性强,读者更容易进入文本。而学术著作,尤其是论文集类的学术著作,对于高中生来说有相当大的学习难度,所以在探讨式学习中实现“群交叉”就需要教师为其寻求理论助力。《乡土中国》这类学术论文集有一条明线,即作者的理论诉求,可以将其视为全书的骨架。要在明线的基础上建构知识模型,需要黏合剂一类的材料,也就是要用合适的理论把“神聚形散”的各个章节重新建构起来。

互文性理论是在西方结构主义和后结构主义思潮中产生的一种文本理论。这一理论认为,由于语言是作为存在的基础,世界就作为一种无限的文本而出现。世界上的每一件事物都文本化了。一切语境,无论政治的、经济的、社会的、心理学的、历史的或神学的,都变成了互文本;这意味着外在的影响和力量都文本化了。[3]实际上,这为文本细读提供了语境化线索,文本就是结构体,每个章节、每个段落、每个句子甚至每个词都是构成结构体的语言要素。但这种理论也存在缺陷,文本互文只是理论上存在无限的可能,在应用层面,如果脱离骨架,文本就如同一堆烂肉没有附着。

对互文性的界定分狭义和广义两种。狭义的定义以热奈为代表,这种定义认为:互文性指一个文本与可以论证存在于此文本中的其他文本之间的关系。广义的定义以巴尔特和克里斯蒂娃为代表,此种定义认为:互文性指任何文本与赋予该文本意义的知识、代码和表意实践之总和的关系,而这些知识、代码和表意实践形成了一个潜力无限的网络。[4]我们在研读《乡土中国》时把作者的后记也作为单独一章列出来,这就突破了作者自己所说的14篇文章,使整本书阅读构成了一个完整的框架。事实上,当我们重新审视费孝通先生70多年前的作品时,其后记给我们提供了诸多详尽的背景信息,这也就是14+1的意义。

三、例说《乡土中国》的语言关联

《乡土中国》有54000多字,14+1章,如何让各个章节有序衔接起来,是我们要竭力解决的大问题。在反复精读文本的基础上,我们发现整本书“形散神聚”,各章节在内容上暗合相关,前后互相照应,主要有两个鲜明的特点。

第一,章节间存在内容上的递进关系。比如通过词频统计,我们发现多个章节都在论述“权力”的问题,该词在全书出现136次。在第十章《无为政治》中,作者把权力分为“横暴权力”和“同意权力”,如果据此确认作者坚持二分权力法,那就谬以千里了。因为紧接着在第十一章《长老统治》中,作者又提出不同于前述权力的第三种权力类型,即教化权力(长老权力)。随后在第十三章《名实的分离》中,作者才告诉我们权力的第四种类型,并且通过细节论述,辨析了四者的区别。

为了找到它们之间的关联性,我们通过检索式阅读将相关内容提炼了出来,下面以“时势权力”为例说明。“时势权力”在全书出现7次:第十三章《名实的分离》出现4次,第十四章《从欲望到需要》出现3次。根据互文性理论,我们认为章节之间存在着概念的提出和深化的关系。如下文:

我在上面讨论权力的性质时已提出三种方式,一是从社会冲突中所发生的横暴权力,二是从社会合作中所发生的同意权力,三是从社会继替中所发生的长老权力。现在我又想提出第四种权力,这种权力发生在激烈的社会变迁过程之中。[5]

显然,作者首先是希望通过“时势权力”产生的原因来告诉读者第四种权力产生的内生动力,即“这种权力发生在激烈的社会变迁过程之中”。但具体在变迁过程中怎么给这种权力下个定义,则需要进一步研读。

在新旧交替之际,不免有一个惶惑、无所适从的时期,在这个时期,心理上充满着紧张、犹豫和不安。这里发生了“文化英雄”,他提得出办法,有能力组织新的实验,能获得别人的信任。这种人可以支配跟从他的群众,发生了一种权力。这种权力和横暴权力并不相同,因为它并不建立在剥削关系之上的;和同意权力又不同,因为它并不是由社会所授权的;和长老权力更不同,因为它并不根据传统的。它是时势所造成的,無以名之,名之日时势权力。[6 ]

因为在前几章中作者一直在讲其他几种类型的权力,所以这里有必要将新命名的“时势权力”与之相区分,这也是作者行文的逻辑。随后,作者又详细区分长老权力(教化权力),在第十四章中如是说:

在现代社会里知识即是权力,因为在这种社会里生活的人要依他们的需要去作计划。从知识里得来的权力是我在上文中所称的时势权力;乡土社会是靠经验的,他们不必计划,因为时间过程中,自然替他们选择出一个足以依赖的传统的生活方案。各人依着欲望去活动就得了。[7]

以上,我们简要分析了“时势权力”的论证过程,可以看出作者的行文逻辑:从“提出概念”,到“分析动因”,再到“辨析区分”,最后通过“深化对比”结束论证。

这只是一个案例,我们相信其他案例在互文性理论的框架下,通过文本内容的语言分析也可以找到章节间的逻辑关联。整本书阅读的要义之一恐怕也在于此,我们也因此强调,篇章的衔接性在整本书阅读中必须引起足够的重视。

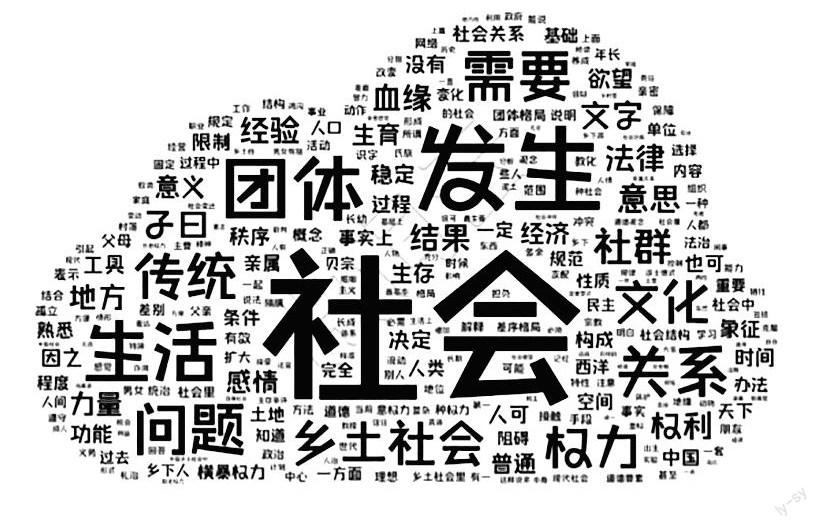

第二,有些关键词反复出现,成为高频词。据不精确统计(因为采用的文本和词频软件不同,可能会有偏差,但我们认为这种偏差基本可以忽略),全书中,“社会”出现了400多次,“权力”出现了130多次,“乡土”出现了120多次,“中国”出现了50多次,“孔子”出现了17次,“孟子”出现了9次。我们有理由认为,作者在写作过程中是紧扣“乡土与中国”主题的。通过词频的统计,我们也发现作者的其他小秘密,如作者为“乡土中国”寻找的思想支撑——孔孟之道。这正是互文性理论需要的“思想骨架”。据此,即使文本中未出现孔子,也可以通过作者的引语读出其意图。请看:

也是这种社会,人的行为有着传统的礼管束着。儒家很有意思想形成一个建筑在教化权力上的王者;他们从没有热心于横暴权力所维持的秩序。“苛政猛于虎”的政是横暴性的,“为政以德”的政是教化性的。“为民父母”是爸爸式权力的意思。[8]

直接引用先哲的话,是作者文本语言的一个重要特点。“苛政猛于虎”(《礼记·檀弓》),“为政以德,譬如北辰,居其所,而众星共之”(《论语·为政》),实际上也都是与孔子相关的思想,至于怎么解读则是另外一个问题。

译文则可视为变换引用,这种方式在作者的文本语言中也比较常见。如作者论及权力更迭时,这样说:

乡土社会环境固定,在父死后三年才改变他的道的速率中,社会变迁也不致引起人事的冲突。在人事范围中,长老保持他们的权力,子弟们在无违的标准中接受传统的统治。在这里不发生“反对”,长老权力也不容忍反对。长老权力是建立在教化作用之上的,教化是有知对无知,如果所传递的文化是有效的,被教的自没有反对的必要;如果所传递的文化已经失效,根本也就失去了教化的意义。“反对”在这种关系里是不发生的。[9]

这段话表面上是说权力更迭,实际上是在讲传统儒家思想的权力观,只不过作者把孔子的思想用直白的语言表达出来了。这需要教师引导学生去读原典:“子日:‘父在,观其志。父没,观其行;三年无改于父之道,可谓孝矣。”(《论语·学而》)教师可以借此给学生拓展一下孔子和宰我关于“三年之丧”的对话,历朝历代守制的重要性,甚至明代张居正夺情事件等,不要局限于一章一节。读整本书的大境界是既能深入进去,又能跳出来,广阔的视野和胸怀有助于学生形成大格局。

为了较为直观地呈现互文性理论对文本关联的应用,我们采用微词云在线生成工具( www.weici-yun.com),大致过滤了数字、助词、介词、连词和代词,对词频数量为1的词进行人工筛选,最后生成了如下词云。

这给我们提供了一种整本书阅读的研究思路,即文本间的关联是被互文性理论覆盖的,通过词云可以把整本书的核心观点、主次顺序、轻重关系等凸显出来。当然,各个章节也是这样的,这里不再赘述。

四、教学尝试的可能思路

笔者与法国国民教育部汉语总督学白乐桑先生探讨汉语教学问题时,他说:“归纳性、总结性与概括性是你们教育中尤其欠缺的。”这话说得很直接也很深刻。在整本书的阅读过程中,如果学生只能读进去,却无法从中提取或者归纳出作者的核心思想,那无疑是失败的。基于以上研究,我们尝试着为教师指导学生学习提供一种有效思路。

第一,“授人以鱼”与“授人以渔”须相辅相成。“授人以鱼”与“授人以渔”相比,往往被认为后者比前者更为重要,但我们认为两者都重要。教师要先作案例分析,告诉学生可以互文性理论为指导,用语言关联的方式理解作者的行文逻辑。在学生理解之后,可以按照主题词的方式分组进行学习,同时辅之以任务式教学法,每个学习小组需要给全班呈现自己学习部分的关联导图。最后,教师形成分析性评价。

第二,传统社会与现代社会应互为背景。《乡土中国》的研读,不能仅仅考虑作者的写作背景,还要考虑时代发展的背景。尤其是对于久居都市的同学来说,对传统社会的陌生,似乎是现代社会发展的必然,这给学生理解文本带来了不可逾越的障碍,需要教师通过适当的方式加以引导,实际上要求教师将“小文本”嵌入到“大场景”中,在时代背景中印证和理解“小文本”的深刻内涵,这是互文性学习策略的应有之义。笔者在巴黎访学时,法国教师可以带着学生在卢浮宫中学习,在条件允许的情况下,教师可以采用观摩博物馆、观看影视剧、请长者讲故事、深入农村文化体验等方式教学,以便学生更全面、更深刻地了解文本中提到的一些概念,当然这也是基于对文本主题理解的基础上的。

第三,具體实例要嵌入抽象概念中。学术读物一定会有一些术语或者概念比较难以理解,这需要教师在指导的时候做好功课,如“社会结构”“社会继替”“社会变迁”,类似概念即使对教师来说也要反复咀嚼、查找资料才可以吃透,所以对学生来说也一定是生僻难懂的。我们认为对于全书的一些高频概念,教师必须通过实例化教学,否则学生很可能是读不下去、读不进去、读不过去的。在教学过程中,最直接的方式就是当作者抛出一个陌生概念时,至少要在前后章节中找到实例加以说明,如果能扩展到现实生活,就可以很好地实现教学目标。

整本书阅读,须从杂乱无章中剥丝抽茧。就《乡土中国》而言,互文性理论可以解决阅读难的诸多问题。单章节阅读往往会遮蔽作者的部分意图,造成读者理解上的以偏概全,任何忽视章节间关联的做法,都会让读者无法充分理解作者行文的逻辑脉络,“瞻前顾后”和“左顾右盼”才有助于深入阅读学术性作品。

参考文献

[1][2]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018:11,31.

[3][4]程锡麟,互文性理论概述[J].外国文学,1996(1).

[5][6][7][8][9]费孝通,乡土中国[M].武汉:长江文艺出版社,2019:77,78 - 79,87,68,80.