闽南方言民歌“雷州歌”的基础方言与用韵再论

董国华

(广东海洋大学 文学与新闻传播学院,广东 湛江 524088)

雷州歌,是雷州民歌的简称,是我国广东省湛江地区以雷州方言为歌词和曲调的民间歌唱形式。雷州(旧称海康)今属湛江市,位于地处祖国大陆最南端,三面环海的雷州半岛,其地东临雷州湾,西濒北部湾,南接徐闻,北接遂溪。雷州方言即雷州话,是闽南方言在粤西的地域分支。雷州歌形式多样,主题鲜明,内容丰富,为群众喜闻乐见,反映着这个雷州地区人民的精神风貌,具有悠久的文化传统和深厚的历史底蕴。雷州民歌与客家山歌、潮汕民歌、广府民歌并称为广东四大方言民歌,并被人称为雷州半岛历史民俗文化的“活化石”,于2008 年2 月被批准为“国家级非物质文化遗产保护项目”。雷州歌蕴含着雷州半岛人民的生活习俗和理想,以其鲜明的民族文化品格立足于艺坛,承载着本土文化的艺术品格和人文素养,也承载着雷州半岛深厚的历史和人文沉淀,是具有民间性、包容性、开拓性特点的多种文化汇聚融合而成的本土文化象征和历史文化瑰宝。下面略举三首雷州歌:

“日头死去雷公哭,四山岭头戴白包;云作吊幛天奠酒,感动屋檐目汁流。”

——黄清雅《雨景》

“乜都不如做百姓,粒种下田百枝青;恰恰黄粘割得了,又欠磨镰割长芒。”

——佚名《乜都不如做百姓》

“饲牛侬子真快活,也得骑牛得唱歌;只要番蓑和顶笠,日也不晒雨不寒。”

——佚名《饲牛侬子真快活》

这三首雷州歌流传很广。第一首的作者据说是清乾隆时举人,著名的“歌翁”黄清雅,被雷州民间尊为“歌解元”,曾参与编撰《雷州府志》。后两首无题,作者不可考,暂以首句代题。

从演唱形式划分,雷州歌主要有“姑娘歌”“口头歌”和“榜歌”三种。其中“姑娘歌”由一男(相角)一女(姑娘)同台演唱,女主男辅,又可分为“颂神歌”(跪坐唱)、“对唱歌”(换位走唱)和“劝世歌”(后发展成“班本歌”,为雷剧的前身)三种形式;“榜歌”是文人雅士及官府组织的悬金赛歌,先出榜征歌、再聘“榜师”品评定序,最后出榜公示并分发奖金。“口头歌”则是民间大众即兴创作的作品,数量大、流传广,是雷州歌的重要形式。

一、雷州歌的研究历史及现状

清代至今雷州歌的传世作品,保守估计有万余首(解放后创作的约占7 成以上),但是雷歌研究的历程很短。清末民初的海康优贡生黄景星(1880~1926)所著《雷州歌谣话初集》(1925)可谓雷歌研究之滥觞。其书对雷歌的源流和类别,内容及体式进行了述评。在社会动荡剧变之时,黄景星致力于雷歌创作、搜集整理并编印了诸多歌册、歌集。但他关于雷歌研究的论著多已散佚[1],颇为可惜。

自黄氏开山之后,几十年来,雷州歌的研究基本因循其既定框架,缓步慢行,一直表现出超常的稳定性,基本未产生实质性的新进展。究其主要原因,应该是雷歌研究主体身份特性多少限制了其研究视野。截止上个世纪末,雷歌研究主体中绝大部分为本土人士(地方文化官员、音乐教师和雷歌创作者等),具有强烈本土文化自尊与自觉意识。他们以弘扬雷歌和雷剧文化为己任,格外关注雷歌的思想文化教育功能,其研究具有鲜明的政治取向和审美倾向——研究主体这一特性在一定程度上强化了雷歌研究主题的高度集中性。所以,雷歌研究自20 世纪20 年代起(以黄景星的研究为肇始),一直沿袭并几乎未曾越出黄氏的既定研究框架,80 多年来一直表现出超常的稳定性。具体地说,雷歌研究领域多局限于文学、文化学、社会学以及音乐学,形态描述性的表层研究占据绝对主流,方法简单,学科领域单一,成果分散零碎,缺乏有突破性价值的新成果,相比之下,只是雷歌研究遇到的困境更为明显,仿佛进入了“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”的学术窘境。

2006 年后,集中于湛江高校的外地学者参与雷歌研究,在一定程度上增加了雷歌研究的学术独立性。他们因其自身的地缘文化积淀不同于雷州文化,与本土研究者热爱地方文化强烈正名意识相比,能够相对冷静地从其他视角对雷歌进审视,在研究内容及方法上都有一定的拓展。但是,高校研究人员大多为外地人,自身不仅有地缘文化隔阂,更有不熟悉雷州话,不会唱雷歌的语言障碍,这使其无法真正深入进行田野调查,无法获取鲜活的雷州歌的一手资料,故其研究大多止步于文献研究,非常依赖于当地文化工作者的现有资料。而且,这种文化隔阂和语言障碍,在一定程度上消解了研究热情,所以目前所见研究成果多为单篇论文,并未形成连贯、系统和深入地持续研究,所以明显呈现单调狭窄的学术体系和研究态势,“表现出生命张力和内缩的双重性。”[2]具体研究情况见下表:

表1:建国以来雷歌研究论文发表年代及数量分布情况一览表表 (单位:篇)

二、雷州歌的基础方言是闽南方言

雷州歌是使用雷州话传唱的方言民歌,广泛流播于独据雷州半岛的湛江市及其下辖的雷州、徐闻、遂溪、廉江、吴川等5 个县(市)和赤坎、霞山、麻章、坡头等4 个区。雷州半岛及其周边地区通行的汉语方言,包括雷州话(雷话)、白话(粤语)、哎话(即客家话,又作啀话、厓话、亻厓话)和海话[3]。其中,雷州话是湛江市通行最广,使用人口最多的方言。雷州话以雷州市的雷城镇、附城镇、客路镇、太平镇、白沙镇、南兴镇、松竹镇、杨家镇、沈塘镇、湖光镇和麻章镇(现为麻章区)的村民所使用的方言为标准。

目前所见关于雷州方言分布的确切、详尽情况当为张振兴先生上世纪80 年代中期的调查结论,现将其概括如下:雷州话主要分布在雷州市全境(客路镇、英利镇有部分为白话区和哎话区),徐闻县全境(下桥乡、曲届乡及县属国营农场有部分为白话区和哎话区),遂溪县全境(北坡镇、港门镇、草潭镇为白话区,洋青镇、杨柑镇有部分为白话区和哎话区),麻章区湖光镇、太平镇,开发区民安镇、东山镇、东简镇、硇洲镇,赤坎区和霞山区的部分地区,廉江市横山镇、河堤镇、新民镇(部分乡村为白话区)、龙湾镇、营仔镇(部分乡村为白话区),吴川市兰石镇、王村港镇、覃巴镇(部分乡村为白话区)。这个调查结论表明,雷州话在湛江市境内各地都有分布,几乎遍及整个雷州半岛及其周边地区,尤集中于雷州市、徐闻县和遂溪县。[4]根据《湛江市志》(北京:中华书局,2004 年)的记载,湛江市操雷州话的人口约占全市人口总量的51%(白话约占33%,哎话约占12%)。可见,雷州话的分布面积和人口数量均占据绝对优势,是湛江地区的强势方言。

近30 年来,学界对雷州方言颇为重视,张振兴、詹伯慧、甘于恩和林伦伦等著名学者都曾进行过专门研究,对雷州方言的地理分布、审音、音系、来源及其与雷州文化的关系等问题都进行了详细考察,这些研究对雷州方言与闽南方言的关系均有涉及。本文从古代文献中的记载出发,再对其进行详细的论述。考《雷州府志》之“民俗志·言语”条有云:

“雷之语三:有官语,即中州正音也,士大夫及城市居者能言之;有东语,亦名客语,与漳、潮大类,三县九所乡落皆通谈此;有黎语,即琼崖临高之音,惟徐闻西乡之言,他乡莫晓……东语已谬,黎语亦侏亻离,非正韵,其孰齐之?”[5]

据此条文献,从南宋至明万历时期雷州半岛上的主要语言有官语、东语(客语)、黎语三种情况。按文献所言,“官语”即代表当时“中州正音”的官话;“亦名客语”的“东语”因具有“与漳、潮大类”的特点,所以应指闽语。“黎语”当为雷州半岛原住民的土著语,明代时在雷州已仅存于徐闻西乡一带。从“三县九所乡落皆通谈此”可知,明代闽南语在雷州府所辖地区占据绝对地位。张光宇(1996)认为,闽方言历史层次的时代背景包括,西晋、南朝和唐宋三个阶段,地域来源包括,中原东部、中原西部(西晋、白读)、江东吴语区(南朝,白读)和长安音系统(唐宋,文读)。细考历史,明末以降,台湾与闽南故土隔绝了三四百年,但两地的文白异读系统差异微乎其微,说明闽南文读系统在明末以前早已在民间广为流传。至迟在南宋时期,闽语已经基本定型,此后处于核心地带的闽语,没有什么大的变动,只有边陲和飞地因为语言接触的影响,可以见到若干发展变化。[6]

此外,蔡叶青《海康汉族居民来源及具其分布》一文中所述的族群迁移即是有力的历史证据:“海康农村聚族而居的村民绝大多数是讲闽南方言雷州话的福建省移民……从来源上看,有百分之九十以上的族姓是分别自东晋至清代从福建省旧兴化府蒲田县和旧福州府福清县迁来的移民,其中又以蒲田来的最多、占两县移民总数的百分之九十以上。”[7]结合上述语言类史料及大量已发现的史地证据看,古文献中所记自唐宋至明代雷州半岛的“闽语”当为以莆田话为主的古代闽南方言。

从语言本体出发,雷州话与闽南话在语音方面表现出强烈的趋同性:一是文白异读的共同性,雷州话在文白异读这一点上与闽南话的共性十分明显,现略举数例如下:

三:雷州话文读为[sam24],白读为[sa24];

妇:雷州话文读为[hu33],白读为[pu33];

二是对上古音和中古音保留的共同性,表现很多,此处仅就“古匣母字读为见母”这一常见于闽南语的现象略举数例为证:

再从词汇角度分析,雷歌方言中常用词汇的颠倒,形容词的重叠等也与闽南一带的方言俚语相同:前者如将“客人”说成“人客”,“公鸡”说成“鸡公”,“热闹”说成“闹热”;后者如形容光明叫“光烟烟”,形容黑暗叫“暗摸摸”;形容人瘦叫“瘦枝枝”,形容人胖叫“肥秃秃”等。限于篇幅,不再赘举。在前文所举的三首雷州歌中,“日头”(太阳)、“目汁”(眼泪)、“乜”(什么)和“侬”(小孩)等词汇与闽南方言词汇语义表达是一致的。

综上可知,雷州方言是闽语的一种次方言,属闽南话在粤西的地域分支。雷州方言与闽南方言有着共同的源头,即古闽语,承载、继承和发展着古闽语的基本要素。雷州方言区是闽方言区的一块“飞地”,古代闽南方言民歌“雷州歌”,自古传入这块闽南方言的“飞地”之后,便在粤西雷州文化的中心区雷州府(后名海康)和辐射区得以繁衍,并在漫长的历史进程中逐渐发展和演变成了今天的样貌。[8]综上,雷州歌的基础方言是闽南方言,是雷州歌得以形成的重要历史缘由,也是雷州民歌的生存和发展的重要纽带,这是毋庸置疑的。

三、雷州歌的格律及其用韵

要论雷州歌的用韵,先要谈谈雷州歌的格律。所谓格律,即创作韵文所依照的格式和韵律。雷州歌唱词的格律包含字数、句数、顿逗、平仄和用韵等5 个方面:

1.雷州歌唱词每首4 句,每句7 字(有的句子在句首加上2~3 个字,叫做“歌垫”,也称衬字,有“歌垫”的句子9~10 个字),在形制上类似七言绝句。

2.一般每句4、3 分顿,有“歌垫”的句子则2/3、4、3 分顿(“歌垫”在演唱时多用感叹或念白方式单独唱出,不影响正文的韵律和节奏)。

3.押句尾韵,第1、2、4 句末字入韵。其中第1 句第7 字为仄声字;第2 句的第4 字为阳平声字,第7 字为阴平声字;第3 句的第7 字为仄声字;第4 句的第4 字和第7 字为阳平声字。

民歌音乐艺术特色和地域文化内涵都与它们各自的方言有密切联系,一种民歌的曲调和韵律特点,归根结底还是取决于传唱主体所操持的语言,尤其韵母和声调及其音值,直接影响其旋律、唱腔及韵味。据上文所述,雷歌的传唱主体是西迁的闽人,其基础方言是在古闽南话(宋明时期的莆田话)基础上形成的雷州话。雷歌在明代初年已经发展为今体雷歌了。雷歌在发展的过程中。受到了雷州文化、闽南文化和中原文化的综合影响。形成了特有的唱腔和旋律。因此,方言形态是方言民歌生成和发展的真正决定因素,对方言民歌的研究,对其基础方言的语音性质,是绝不能避而不谈,这是毋庸置疑的。尤其方言韵母系统与民歌格律平仄和韵脚等的关系最为紧密,所以我们有必要来研究一下雷州话的韵母系统。

张振兴《广东海康方言记略》(1987),详细记录了以雷城镇的方言为代表的雷州话。介绍了雷州话的语音系统:声母16 个(含零声母),韵母47 个(其中舒声韵33,入声韵14),单字声调8个(阴平24;阴上31;阴去21;阴入5;阳平11;阳上33;阳去55;阳入1)。为直观、明晰之便,我们制作了依韵尾及韵头分类的雷州方言韵母系统分项明细表:

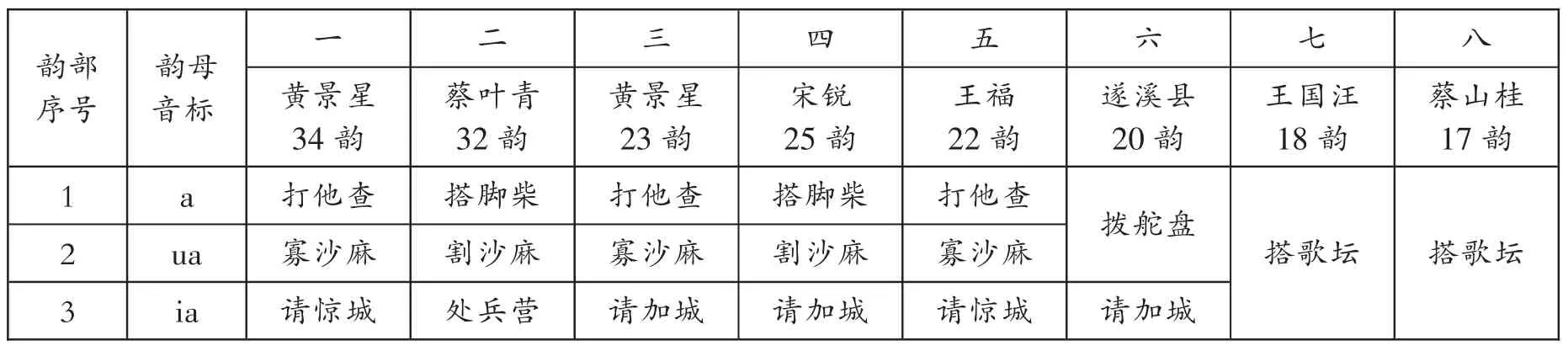

表2:雷州话舒声47 韵表(舒声33 韵,促声14 韵,含声化韵)

经研究可知,清末民初,海康优贡生黄景星编写的《新编雷歌韵谱》是迄今为止最早记载雷州民歌用韵的文献,它把雷州歌韵划分为34 部(其书已亡轶,笔者多方搜寻未果),仅34 个韵目名存于黄氏自著的《通俗杂字歌全韵》(道南印务局,1925 年,其韵目名见下表3)之中。因雷歌第一、二、四句的末字入韵,三个韵脚平仄通叶,故黄景星采用三个汉字作为一个韵部的名称,如“打他查”“寡沙麻”“请惊城”等,后之学者皆沿袭此例,仅在个别韵目的代表字选用上做了改变。

对比表2 可知,黄氏的34 韵划分,实际上是根据是雷州话的韵母系统做出的详细分部,但有意思的是,黄氏在《通俗杂字歌全韵》中又将雷州歌韵合并为23 种:打他查、寡沙麻、请加城、记机时、讲望娘、底低犁、价纱牙、税飞皮、苦乌土、故苏徒、爱胎来、蒯坏槐、老羔头、要骄条、救收留、贵亏为、冚掩森、更生能、紧跟臣、景心情、产杉南、总通融、困闷存。除此之外,目前可见的雷歌韵书种类虽然纷繁,名称大同小异,但基本承袭黄景星而稍有改变。

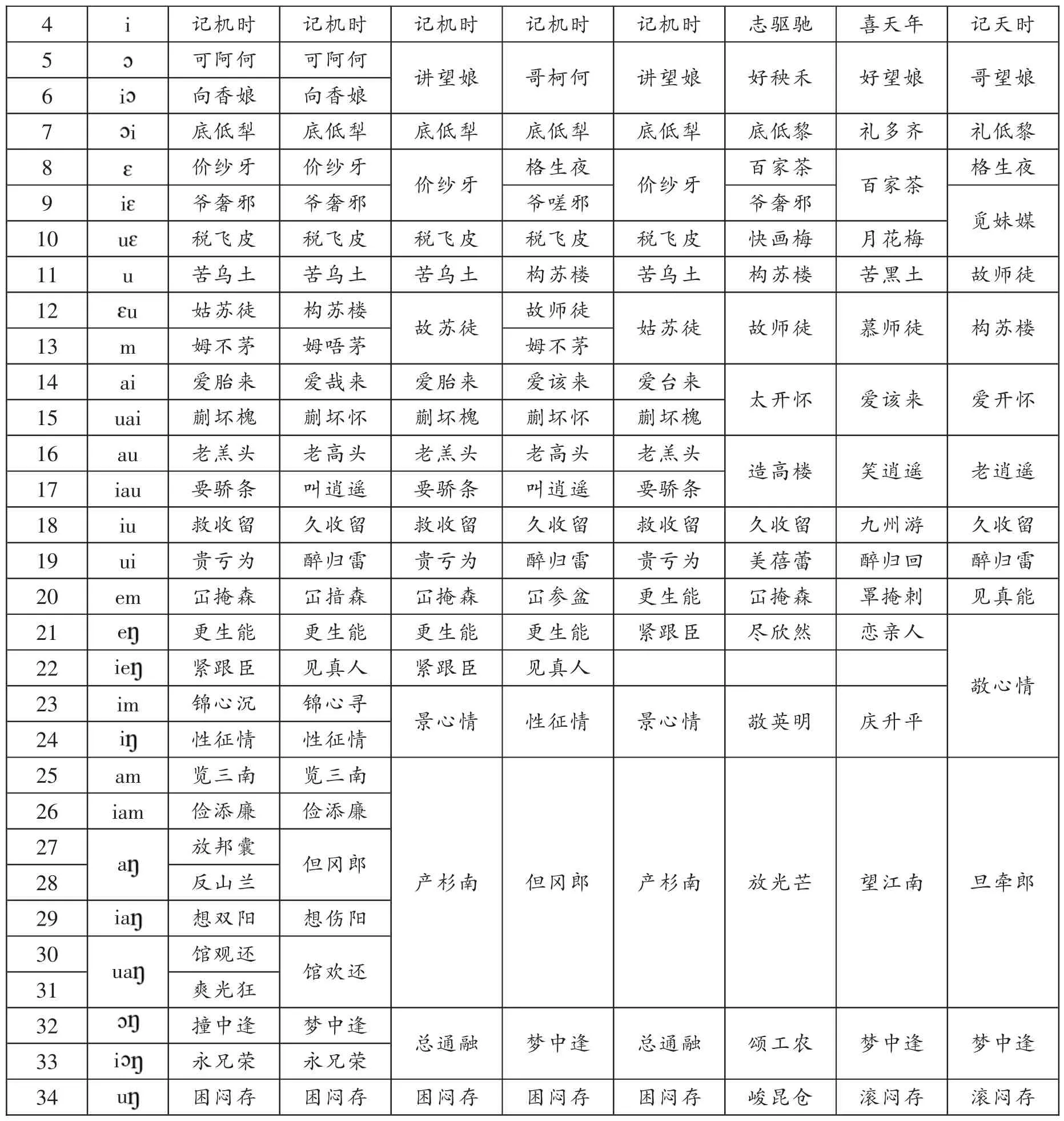

本文选取其中有代表性的八家,制作成雷州歌韵部分合对照表(表中排列各家分韵,首先按照韵部从分到合的情况从左至右排序,但因蔡叶青32 韵的分部,是据方言韵系而不从实际歌韵,故与黄景星34 韵先列于左第1、2 列,其余各家分韵则又依照时代先后列于右3~8 列):

表3:雷州歌韵部分合情况对照表

表中列举的八种著作及其韵部划分情况分别是:1.黄景星《新编雷歌韵谱》(1924 年)34 韵;2.蔡叶青《海康方言志》(1991 年)32 韵;3.黄景星《通俗杂字歌全韵》(1925 年)23 韵;4.宋锐《雷州歌韵》(1970 年)25 韵;5.王福《雷州歌韵及其特点》(1976 年)22 韵;6.遂溪县河头中学语文教研组《雷州话同音字汇编》(1978 年)20 韵;7.王国汪《雷州歌韵集成》(1993 年)18 韵;8.蔡山桂《新编雷州歌韵》(1995 年)17 韵。具体出版社不赘举。

从上表可以明显看到,雷州歌的用韵,80 多年来(1924~1995)一直在不断简化和合并。一般来说,韵书分韵的合并和简化主要有两种不同的情况:

第一种情况是韵书编纂宗旨的改变。即从“兼收并蓄”地反映虚拟音系(如《切韵》《广韵》的分韵),变为符合实际用韵情况(如《中原音韵》《中州全韵》的分韵)。黄景星34 韵和23 韵的两种划分,正是体现了黄氏的两种不同编纂原则,蔡叶青《海康方言志》依然分为32 韵,即是从方言音系出发而不从传唱的实际情况出发的分韵。

第二种情况是讽咏、诵唱的现实需要的改变。韵书所记录的语音已经发生了较大变化,从前的用韵不再和谐,只能重新编写韵书,更新分韵归部。詹南生在《雷州歌韵及其合并简介》一文中说:“20 多年来,雷州半岛的知识分子和广大群众所创作的雷歌……数以万计。这么多的雷歌所使用的歌韵,基本上是按照上述的25 种韵(按:指宋锐《雷州歌韵》的25 韵)写作的,并已获得雷州广大人民群众的认同。这25 种韵中的姆不茅一韵只有三个字,极少使用,实际上使用的是24 种。”[9]这里所述正是韵部合并过程的一个具体表现。

若细细论来,除上述两种情况之外,还有若干问题亟待阐明:雷歌有34 韵(或32 韵)是基于方言音系的划分,但雷歌形式多样(如口头歌和榜歌创作主体、形式和用途均大相径庭),当时(20 世纪初叶至20 年代前后)是否存有34 韵的精细、严格划分?或者同时存在34 韵(或32韵)和23 韵两套宽严不同的分韵标准?如果说从34 韵(或32 韵)到23 韵体现了雷歌用韵宽简、自由的趋势,那么再进一步合并到17 韵,是否体现了现代汉语普通话的强势干涉甚至融合?雷州半岛方言区共存的其他汉语方言(尤其强势的粤方言分支湛江白话)对雷歌用韵的影响又是怎样的?这些问题,雷州话音系的历史演变,细致研究百年来雷歌韵脚用字的具体情况,才能得出正确结论。这是很值得进行深入研究的领域,笔者将在后续研究中做进一步的探讨。

注释:

[1]目前可见只有《通俗杂字歌全韵》和《榜歌分类法汇选目录》。另据学界引述,还有《雷州歌韵分类》《歌韵集成》和《新编雷歌韵谱》三种存目。

[2]杨励轩:《雷歌研究历程、格局及其问题》,《广东海洋大学学报》(人文社科版)2013 第4 期。

[3]海话即史乘中所称“海僚话”,可看做粤语的一种土语,主要通行于廉江沿海地区,使用人口较少。

[4]详见张振兴《广东省雷州半岛的方言分布》和《广东海康方言记略》两篇文章,分别载于《方言》1986 年第3 期,第204~218 页和1987 年第4 期,第264~282 页。

[5]欧阳保编纂:《万历雷州府志(日本藏中国罕见地方志丛刊影印本)》卷五,书目文献出版社,1990 年,第205 页。

[6]张光宇:《论闽方言的形成》,《中国语文》1996 年第1 期。

[7]蔡叶青:《海康汉族居民来源及分布》,《海康文史》1988 年第1 期。

[8]刘刚:《简论雷州方言与闽南方言的文化渊源——以语音、词汇、语法和古文献为视角的考察》,《广东海洋大学学报》(人文社科版)2012 年第5 期。

[9]詹南生:《雷州歌韵及其合并简介》一文,收录于林涛主编《雷歌大全》(上册),北京:中国戏剧出版社,2006 年,第295~296 页。