不同教学方法在“糖代谢”教学中的探讨与应用*

刘洪艳 康博伦

(天津科技大学海洋与环境学院 天津 300457)

《生物化学》是生物学相关专业的一门专业基础课,教学内容主要包括生物分子的结构与性质、物质代谢过程与调节、遗传信息表达与传递。其中,物质代谢教学内容分为“糖代谢”“脂代谢”“蛋白质代谢”及“核酸代谢”4个部分。糖代谢是物质代谢的基础,尤其糖代谢中的柠檬酸循环是糖、脂肪和蛋白质分解代谢的共同代谢途径。由此可见,“糖代谢”教学内容是物质代谢部分的核心。因此,“糖代谢”常被安排在物质代谢教学内容的第1章。由于糖代谢具有多种不同代谢途径,每一种代谢途径由几个至十几个化学反应串联组成,首次接触代谢途径,学习难度比较大,而学生关于“糖代谢”章节的学习效果明显地影响着后续教学进程。笔者梳理了多种教学方法,以实践《生物化学》课程“糖代谢”中关于知识传递、能力培养及价值观树立等不同教学层次的教学目标,旨在提高《生物化学》课堂教学质量,激发学生的学习积极性。

1 知识传递——基于比较教学法

比较教学法是利用教学内容的相互联系和区别,比较2个事物的相同和相异,使学生掌握和巩固教学内容,从而达到教学目标的一种启发式教学方法[1]。糖代谢途径涉及糖的无氧分解、有氧氧化、磷酸戊糖途径、糖原的分解、糖原的合成及糖异生等6条主要的代谢途径。由于每一条代谢途径都比较复杂,需要从反应过程、关键酶、ATP的变化、生理意义和代谢调节等方面熟悉代谢过程。因此,由多个化学反应组成的代谢途径是课程学习的关键点,也是激发学生课程兴趣的“分水岭”。在教学实践中采取比较教学法,通过梳理代谢途径的相同点和差异点,引导学生从代谢化学反应过程的教学知识点出发,利用表格形式对不同代谢途径进行比较和归纳。

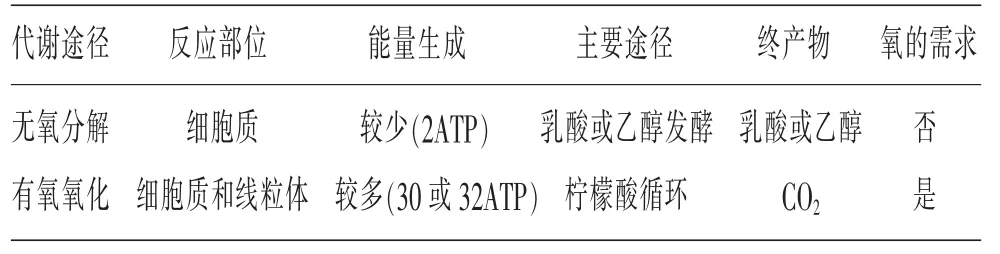

1.1 无氧分解与有氧氧化 这2种代谢途径属于葡萄糖的分解代谢,释放ATP为机体提供能量,这是2种代谢途径的共同点。无氧分解和有氧氧化代谢途径差异点在于经历共同代谢过程——糖酵解,产物丙酮酸在无氧条件下生成乳酸,伴随少量ATP生成,而在有氧条件下丙酮酸经过脱羧生成乙酰辅酶A,进入柠檬酸循环,同时产生大量ATP。通过比较学习认清2条途径的代谢地位。相比较有氧氧化,无氧分解虽然代谢产生能量少,例如在肌细胞中,葡萄糖转换为乳酸释放出的自由能只相当于其有氧氧化释放自由能的7%,然而这并不意味着无氧分解是葡萄糖的一种浪费。这是由于葡萄糖无氧分解途径中乳酸脱氢酶能将甘油醛-3-磷酸氧化过程中生成的NADH氧化为NAD+,以保证葡萄糖分解代谢的持续进行。

表1 无氧分解与有氧氧化途径比较

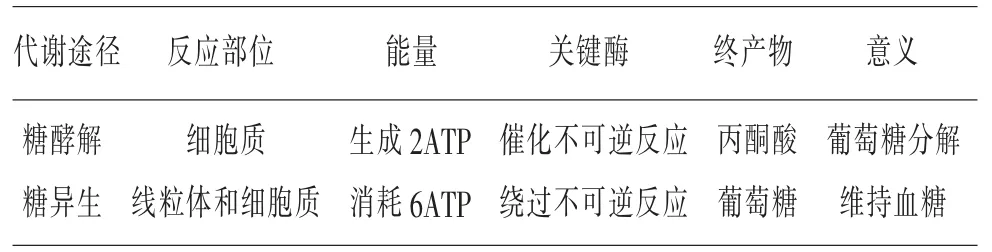

1.2 糖酵解与糖异生 这2种代谢途径都与葡萄糖密切联系,即糖酵解是葡萄糖的分解代谢,而糖异生是葡萄糖的合成代谢。然而糖异生并非是糖酵解的逆过程,这是由于糖酵解途径中3个不可逆反应过程有着较大的能量变化,即由丙酮酸激酶、磷酸果糖激酶和己糖激酶催化的3个高放能反应是不可逆转的。糖异生途径需要借助另外的酶促反应,以克服这3个不可逆反应带来的能障。绕过3个能量障碍,糖异生的其他反应是糖酵解的可逆过程。

表2 糖酵解与糖异生途径的比较

1.3 糖原的分解和合成 糖原的分解与合成是调节葡萄糖浓度的2个相反过程,然而2个过程之间不是互为可逆的反应。当机体能量充足,糖原的合成过程将葡萄糖储存起来;当机体能量不足,糖原分解释放葡萄糖。因此,糖原的合成与分解是对立统一的,共同维持着机体能量需求的变化[2]。

表3 糖原的分解和合成代谢途径比较

根据艾宾浩斯遗忘曲线规律,1周2次的专业课程频率,将导致学生很难掌握糖代谢途径的教学内容。比较教学法是将糖代谢途径进行综合比较,展示出代谢途径之间的密切关系。避免学生只知道死记硬背几条代谢途径的化学反应式,无法感知物质代谢规律。糖代谢教学实践的应用表明,比较教学法能培养学生的综合概况能力,也是强化学生记忆代谢途径内容的有效手段。

2 能力培养——基于问题教学法

2.1 基于问题研讨 以问题为基础,以学生为主体,以小组讨论为形式,在教师的引导下,围绕某专题进行研究的学习过程,即问题教学法PBL(problem-based learning)[3]。教学实践中,采用问题教学法,设计思考性和启发性的研讨问题。在糖代谢教学中,血糖浓度的调节是糖代谢的教学难点。问题的设计是以血糖浓度的调节为中心,例如血糖的来源、血糖的去路、肾上腺素如何调节血糖水平、胰岛素如何调节血糖水平,以及糖代谢紊乱与糖尿病等。在教学过程中,如何引导学生利用糖代谢知识解释糖代谢紊乱的现象?这是提高学生分析问题和运用知识解决问题能力的典型教学案例。教师课前布置研讨任务,学生组成团队学习小组,每组领取不同研讨任务,组内分工协作完成研讨内容。在课堂研讨时,学习小组成员除了完成主题发言内容,还要积极回答其他组可能提出的问题。教师课后发布研讨成绩,研讨成绩由小组发言的获得投票数和提问他组的活跃点数2个部分组成。

采用问题教学法的教学实践中,每位学生都有机会锻炼思辨能力、口头表达和讨论应答等能力,以达到培养学生解决问题能力的教学目标。

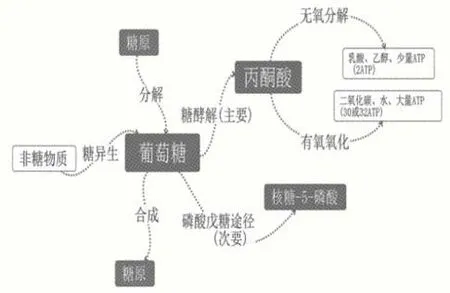

2.2 基于思维导图 糖代谢的内容涉及代谢途径较多,每条途径都包含反应过程、关键酶及生理意义等重要知识点,教学中可引入思维导图教学法。思维导图能将学习知识、解决问题和发散思维的思路有序地表达[4]。教师引导学生根据不同知识点脉络绘制思维导图,但需要体现糖代谢的主要教学内容。思维导图展示的代谢网络可以糖酵解为代谢主线,其他代谢与之建立联系;也可利用糖代谢中心环节即血糖的来源与去路,比较归纳各条代谢途径;还可根据糖原的动态变化,抓住糖代谢调节的关键点(图1)。教学实践中,没有必要要求每位学生都绘制思维导图,可通过团队协作方式完成知识点梳理。课堂上,将每组学生绘制的代谢途径思维导图贴在黑板上,学生之间互相评阅与借鉴。在评阅他组代谢图的过程中,学生可学习借鉴,并用教学辅助软件投票评选“最美代谢图”,以此激发自主学习物质代谢过程的积极性。

图1 糖代谢主要途径思维导图

基于思维导图教学法在糖代谢教学实践的应用表明,学生的学习方式发生了明显改变,由被动学习代谢途径,转变为主动梳理代谢知识点并绘制知识框架。培养了学生团队协作、自主学习和动手能力,达到提升能力培养的教学目标。

3 学习态度和价值观培养——基于案例教学法

代谢途径是由若干个化学反应组成的一个体系。学生在学习糖代谢知识的过程中,总会提出这样的问题:这些化学反应是如何被发现并揭示的?这个问题也是激发学生学习代谢途径的兴趣入口。在糖代谢的各种途径中,柠檬酸循环是代谢过程的中心环节。1953年,科学家克雷布斯因揭示柠檬酸循环途径而获得诺贝尔生理学或医学奖。柠檬酸循环的发现是多位科学家共同努力的结果,克雷布斯能从众多零散的似乎无关联的代谢反应中整理出代谢通路[5],表明科学研究需要敏锐的捕捉观察能力。在糖代谢研究领域,还有卡尔·科里和格蒂·科里,这对伉俪夫妇因分离葡萄糖-1-磷酸,糖原磷酸化酶的提取与性质分析,以及糖原代谢过程的研究,于1947年被授予诺贝尔生理学或医学奖。科里夫妇不仅在糖代谢领域的研究成绩斐然,得到科学家界的认可,两人相濡以沫、不离不弃,更是后人学习的楷模。

挖掘糖代谢途径背后的故事,例如生物化学领域的诺贝尔奖案例,就是一种基于案例的学习(case-based learning,CBL),是知识构建与培养学生学习兴趣与科学研究热情的有效途径[6-7]。学生在学习理论知识的同时,可感受科学家的工作态度,准确树立科学的价值观。教师不仅是课堂知识的传播者,更是学生价值观的引领人,将专业知识的具体案例作为学习态度和价值观的人文培养素材,这是专业课程教师教书育人工作的独特魅力。

4 结束语

课程教学改革前,教师的教学目标更多集中在如何利用10课时讲授6条糖代谢途径,并补充课外资源,以最大的信息量将知识传授给学生。课程教学改革后,追求更高教学层次的教学目标,能力培养及价值观树立,是摆在教师面前的重要课程改革任务。在糖代谢教学中,笔者采用多种教学方法,获取不同教学效果,为实现多层次教学目标找出一条有效途径。教学方法直接影响学习效果,强调课前自主预习的教学法,例如翻转课堂教学法,在糖代谢教学中运用不多。这是由于糖代谢教学内容知识点较多,存在多个教学难点。教学方法的应用多集中在课后自主学习能力的培养,例如问题教学法,学生需要带着研讨任务走出课堂,增加课后学习任务强度。而从“被动灌输式”课堂到“主动研讨式”课堂的转变过程中,教学方法是增强学生团队协作意识和自主提升学习创新能力的重要途径与手段。