高中语文新课标“思维发展与提升”研究

孟春华

[摘 要] 从实践的角度解读《普通高中语文新课程标准(2017年版)》中学科素养之一“思维发展与提升”提出的必要性,理解在新课标中不同思维类型的内涵,同时在新课程标准中梳理出教学实践的切入口,以期提供新高考背景下语文教学实践的思路,探索有效的语文教学范式。

[关键词] 普通高中语文新课标(2017年版);思维发展与提升;研究

《普通高中语文新课程标准(2017年版)》中将“思维发展与提升”作为语文学科核心素养的重要组成部分,并且首次明确而郑重地将之提出。那么,为什么会在新高考的背景下如此隆重地提出思维的发展与提升,语文思维究竟又指什么,课标中是否给予了一定的方向和路径呢?

一、提出“思维发展与提升”这一核心素养的现实背景

(一)高中语文教学格局窘迫

首先,教师面对的高中生是在媒体与技术驱动的时代背景下成长起来的,学生们有意愿而且有能力从不同视角、不同立场提出各种各样的问题。而长期以来语文教学尤其是进入高中的孩子已经经历了9年语文学习的固有模式,死记硬背那些确定性的答案,使他们无论是思维过程还是思维结果均呈现出不同程度的缺憾。其次,教学课堂的困境多生,如,质疑和提问的机会往往被教师“垄断”;在解决问题的过程中,由于教师不仅预设了问题,也准备了所谓的“标准答案”;即使有的学生确实对教师课上提出的问题产生了兴趣,往往也没有机会和时间在课下深入地研究。最后,目前很多学校还把集体备课混同于统一思想,统一内容,统一教法,统一进度等,埋下了课堂教学同质化的隐患,也就是思维同质化的隐患;同时评课的方式多为把完成预设的教学目标作为重要指标,习惯于关注课堂教学形态的外在形式是否自主、合作、探究,最终形成过多浅层问题延宕了探究的深度,造成思维培养的浅表化。

(二)高考试题命制的必然趋势

从高考的层面上看,“高考语文不仅考查思维的结果,还通过题干的引导,要求考生呈现思维的过程。”需要明确的是,这句话不是在表述将来时,而是在说明“进行时”。不难发现,不论是在由国家教育部考试中心统一命制的近几年的全国卷中,还是在作为高考风向标的北京卷、上海卷中都在悄然施行对这一能力的考查。

近日,教育部考试中心研制的《中国高考评价体系》和《中国高考评价体系说明》中也明确指出高考评价体系由“一核”“四层”“四翼”组成。其中“四层”为高考的考查内容,即“核心价值、学科素养、关键能力、必备知识”。所以,在高考试题中侧重考查“思维发展与提升”这一语文学科素养是高考试题命制的必然趋势。

总之,从时代发展、学生发展、社会发展来看,新课标将“思维发展与提升”与“语言文字建构与运用”作为同等重要的语文学科核心素养是及时而必要的。

二、新课标中“思维发展与提升”的内涵

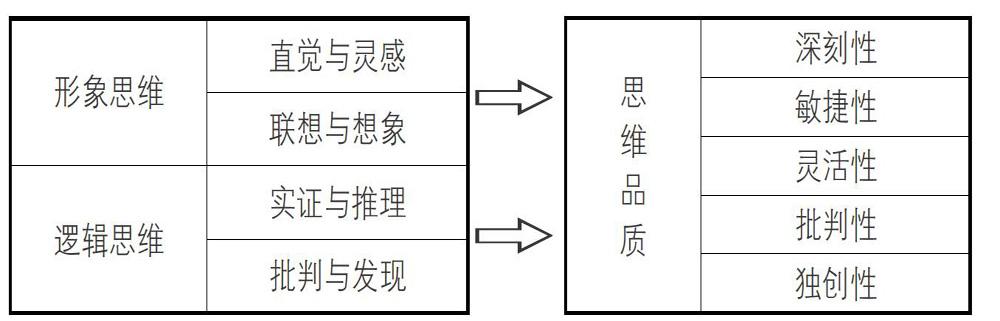

2017年版新课标中指出:思维发展与提升是指学生在语文学习过程中,通过语言运用,获得直觉思维、形象思维、逻辑思维、辩证思维和创造思维的发展,促进深刻性、敏捷性、灵活性、批判性和独创性等思维品质的提升。在对应的课程目标中,第4条就是:增强形象思维能力。获得对语言和文学形象的直觉体验;在阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究活动中运用联想和想象,丰富自己对现实生活和文学形象的感受与理解,丰富自己的经验与语言表达。由此可以知道,这里的“形象思维”的内涵可以包括“直觉与灵感”和“联想与想象”。第5条为:发展逻辑思维。能够辨识、分析、比较、归纳和概括基本的语言现象和文学现象,并能有理有据地表达自己的观点和阐述自己的发现;运用基本的语言规律和逻辑规则,判别语言运用的正误,准确、生动、有逻辑地表达自己的认识;运用批判性思维审视语言文字作品,探究和发现语言现象和文学现象,形成自己对语言和文学的认识。同样,可以看出,这里的“逻辑思维”内涵包括了“实证与推理”和“批判与发现”。最后,在目标第6条提升思维品质为:自觉分析和反思自己的语文实践活动经验,提高语言运用的能力,增强思维的深刻性、敏捷性、灵活性、批判性和独创性。大家能够找到思维品质的内涵包括“深刻性”“敏捷性”“灵活性”“批判性”“独创性”。

这样看来,如图所示,我们就可以把“思维发展与提升”的“思维”理解为语文活动中的“形象思维”和“逻辑思维”两大类;把“发展与提升”理解为“提升思维品质”。由此,对新课标中语文学科核心素养之“思维发展与提升”可以分作两方面来理解:一方面是要求各种思维类型要均衡发展,同时各种思维都需要增强创造性;另一方面,我们还要提升思维的品质。如图所示:

三、新课标中“思维发展与提升”在教学实践中的策略

2017年版新课标与课标解读中同时也给出了一些“思维发展与提升”的教学实践中的策略。

(一)在文学阅读与写作等任务群中提升学生的形象思维能力

《普通高中语文课程标准(2017年版)解读》(以下简称《课标解读》)中明确指出“形象思维涉及对文学中意象的捕捉和感受,是阅读和理解不可缺少的一种能力”。这就意味着在实施学习任务群5——文学阅读与写作等教学任务中,可以通过精读古今中外优秀的文学作品,引导学生感受作品的艺术形象;注重结合学生的生活经验和阅读经历,发挥想象,加深对作品的理解,从而起到对学生形象思维发展和提升的作用。《课标解读》还指出“形象思维涉及联想力的问题。学生对汉语、汉字的把握,与联想有很大的关系。”这也同时提示教师在实施学习任务群4——语言积累、梳理与探究和学习任务群13——汉字汉语专题研討等教学任务时,设计适当的语文学习活动,从而在语言积累和运用的过程中提升学生的形象思维能力。如:2018年全国2卷诗歌鉴赏,陆游的《题醉中所作草书卷后(节选)》。

胸中磊落藏五兵,欲试无路空峥嵘。

酒为旗鼓笔刀槊,势从天落银河倾。

端溪石池浓作墨,烛光相射飞纵横。

须臾收卷复把酒,如见万里烟尘清。

从成绩反馈可以看出,学生对第14题选项D“诗人豪情勃发,他在砚台中磨出的浓黑墨汁,也映射着烛光纵横飞溅”的理解分析并不理想。究其原因就是学生的形象思维能力弱导致文学直觉体验和理解出现偏差。有些学生能够理解到“飞纵横”的不能是“墨”,否则诗人家中早已“墨黑”四壁,但是却不能理解为什么不能是“烛光”纵横飞舞,把诗人的居所想象成了秦始皇的阿房宫,千万支烛光映射下“歌台暖响”“春光融融”。如果能够有效地联系上一联中诗人已将满腔郁结之情诉诸“笔”端,下一联中写罢“草书卷后”又一次“把酒”,就很容易在头脑中勾勒出那“飞纵横”的正是诗人手中飞龙舞凤的如椽大笔,纵横捭阖,快意挥动,酣畅淋漓。所以,在今后的语文学习活动,在文学类文本阅读中有意识地引导学生感受作品的艺术形象,提升学生的形象思维,是一条不可或缺的途径。

(二)在思辨性阅读与表达等任务群中培养学生的逻辑思维能力

《课标解读》中强调“在语文课中培养逻辑思维,主要通过语言的运用来实现。”只从“议论文的阅读与写作”和“学习形式逻辑知识”这两个途径入手并不全面,还要善于从自己积累的材料和文字经验中通过归纳和演绎的方法,梳理概念,探究规律,使自己对现象的认识逐步具有自觉性。所以在实施学习任务群6——思辨性阅读与表达与学习任務群7——实用性阅读与表达教学任务时,引导学生理解作者阐述观点的逻辑,然后多角度思考问题,在阐发自己观点时讲究逻辑;从而发展学生的辩证思维和批判性思维,注重培养学生思维的逻辑性。下面这道2018年的上海卷第4题是考查学生逻辑思维过程的试题。首先,试题选择了论述类文本熊秉元的《喜怒哀乐的经济逻辑》第五自然段:

我们先从简单的例子说起,如果人真的是情感的动物,那么一旦受到外部环境的刺激,就应不加控制地将情感表达出来,可是,被师长责备时,有多少人会回嘴或怒目以对?对于上司或面试的主考官,有多少人会直接宣泄心中不满的情绪?大概不多,除非打定“此处不留人”的主意!可见,人并非情感的动物。情感的运用其实有规律可循。用经济学的话来说,就是对成本和效益的考量:对师长、上司、主考官等宣泄不满,成本高而效益低,做了不划算,因此不值得这么做。

然后给出四个选项,要求找出与此段画线部分推理的过程相同的一项。从答案选项B“他只要是选手,就会进入赛场,现在他没有进入赛场,所以,他不是选手。”不难看出:这是一个三段论中的复合命题推理,而且是假言命题中充分条件的假言推理。但是命题人并不是要求学生一定要知道这种形式逻辑知识;而是要根据文本中的这段话探究出它内在的推理思路,然后生成一个可以复制的思维路径,最终将其应用到另一个推理判断中。所以,课标设置“思辨性阅读与表达”这一学习任务群的目的就是旨在引导学生学习思辨性阅读与表达,发展实证、推理、批判与发现能力,增强思维的逻辑性和深刻性。

(三)在语文学习活动中关注学生各项思维能力的发展与提升

我们知道,形象思维和逻辑思维与文本体裁有一定关系,但并非绝对关系。如分析和鉴赏文学作品,特别是正确的价值观对作品内容进行评价、辨析,以及从其中的语言现象中概括出语言规律,都需要有逻辑思维能力;阅读论述类文本时,分析推己及物和以此证彼的论辩也常常是由直感出发而到理性的;在实用性阅读与写作这一任务群的文本并不是都要采用说明文和应用文,只要是在生活中直接应用的即可。阅读和写作这样的文本,既需要联想和想象,又需要比较与推理。总之,在语文学习活动中,我们应该把听说读写能力的训练理解为良好的语言修养和思维习惯培养,为日后的生存能力、发展能力、改造世界能力奠定基础。

综上所述,《普通高中语文新课程标准(2017年版)》提出了语文学科核心素养并按照18个学习任务群设计课程内容。在语文教学实践中,学习深度解读新课标;在新课标思维概念内涵的引导下,继续探索语文学习活动中可以发展与提升学生思维的路径与方法,以达到对学生内在思维能力和素养提升的目的。

[参 考 文 献]

[1]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.

[2]王宁,巢宗祺.普通高中语文课程标准(2017年版)解读[M].北京:高等教育出版社,2018.

[3]吴泓.题百问:教学实施中的行与思[M].北京:北京师范大学出版社,2015.

[4]尼尔·布朗,斯图尔特·基利.学会提问[M].吴礼敬译.北京:机械工业出版社,2013.

(责任编辑:李雪虹)