三代读汪,读他的高邮

杨早

【“三代读汪”的缘分】

这20年间,去高邮的次数不算多,一共才五次。每次回去,心情都大不同,收获也大不同。

对于大部分人来说,去高邮肯定不是因为旅游景点的吸引,毕竟扬州、苏州、南京这些重点旅游城市都离得不远,到高邮也还没有火车。“古有秦少游,今有汪曾祺”本是高邮的两张名片,而汪曾祺在当下的阅读热度,正方兴未艾。恰好他又是我定义的“城市传记作者”。不知有多少“汪迷”、汪曾祺研究者心心念念,想亲身来看一看《受戒》中明海出家的菩提庵,《大淖记事》中的大淖,《异秉》里王二卖熏烧的保全堂,《戴车匠》《八千岁》里的老街,《徙》里高北溟执教的五小……或许看了之后,多少会有些失望,但小说里的地名与人物会立时变得鲜活起来,不再是凭空想象。

而我的身份,比较多重。我既是一个汪曾祺的研究者,也算是高邮流散在外的子孙。虽然从小没在高邮呆过,但户口本、学生证上填的“籍贯:江苏高邮”,总是一种印记与提醒。

1987年,生长在四川的父亲头次回高邮。当时汪曾祺已是文学名家,但还没有今日的地位。因此父亲去高邮,还是为了追寻从小在曾祖母、祖父、三祖父口中听得太多的故乡。他在游记里写道:

站在汽车站前面的公路上,往南,可望见建于明万历年间的净土寺塔;往东,可望见文游台。西面有三条马路通向城内:居中一条通至北门口,两旁是机关、住宅和商店,可算作新城的中心。北边的一条环城而行,接通继续北上的公路。南边那条马路通向旧城东门。三条马路都是新修筑的,我挑了南边那条路进城。

城门口是县立中学,似颇大,未入。过县立小学(今名实验小学),记得父亲说过他曾在此就读,便入内看了看。房屋大抵还是解放前或五十年代所建,没有什么新的气象。

父亲看到的高邮,32年来变化当然巨大,但旧城格局仍在。他那年去高邮,最想看的是造成这座“盂城”(高邮县城低于运河与高邮湖水面,形似覆盆而得此名)的大运河,只因“祖母在世时常常说起,运河高邮段河床高于街面,发大水时河面竟与城墙一般儿高,一旦堤溃,水头势不可当,淹至屋檐。人们只好蹲踞在迭起的八仙桌上,或坐进洗澡的大木盆,随水漂去。结局可想”。

现在去看运河故道,夕阳西下,渔舟二三,波光映日,柳影婆娑,于清风碧草中徜徉,大概很难想象1931年大水决口时城为泽国、人为鱼鳖的凄惶图景。只是我每逢走到运河堤上,总会想起父亲当年在此的“招魂”:“魂兮归来,祖父!魂兮归来,祖母!魂兮归来,?叔!你们远离故乡,颠沛流离,饱经苦难。愿你们魂归故土,永得安宁!”

关于那段家史,也是大时代中平凡家庭的常見运命,不必细说。

所想说的,是我与汪曾祺的因缘,不只是原籍同乡,也不只是沾亲带故,或许最大的缘分,是“三代读汪”的连续性。

【表哥表弟的各自人生】

我在读《汪曾祺全集》的时候,总忍不住想起我的一个长辈,他叫杨汝?——我祖父的三弟。如果说《汪曾祺全集》有“最好的读者”,他便是一个。杨汝?出生于1930年,刚好比汪曾祺小10岁。很多“汪迷”都知道,汪曾祺3岁时生母杨氏去世,他小时候常在舅舅家玩,这个舅舅家就是杨家。汪曾祺和杨汝?的大哥(即我爷爷)是同岁,汪曾祺曾在信里问杨汝?:(你大哥)是不是有一个外号叫道士?”其实汪老记错了,我爷爷小时候外号叫“和尚”。而叔祖父杨汝?比汪曾祺小了10岁,可以想见,两人小时候应该没有太多的交往。

1939年,汪曾祺离开高邮,辗转从上海、香港到河内,再到昆明去考西南联大。前一年,杨汝?刚好8岁,他跟着在国民政府交通部任职的父亲从南京到了重庆。两个人的道路从此分开,后来杨汝?考上了内迁的南开中学。

1946年,汪曾祺离开昆明去上海,他在上海找工作不顺利,曾经跟沈从文写信说他想自杀,沈从文回信把他大骂一通。同一年,杨汝?从重庆回到南京,就读于金陵大学的附中。

1948年,汪曾祺的女朋友施松卿到北京大学任教,汪曾祺跟着到了北平,在故宫任职。这一年,杨汝?上高中二年级,因为家中贫困辍学,便常去南京的各家书店站着看书。一次,他突然发现了一本小说集《邂逅集》,由巴金主持的文化生活出版社出版,是汪曾祺的第一本小说集。杨汝?看后很惊奇,他没有钱买书,是站在书店里把这本书看完的。

1949年春天,长江以北已经解放,长江以南没有解放,因为大哥的工作丢了,在南京待不下去,杨汝?便随着兄嫂再度回到四川,到了我奶奶的老家四川富顺。因为文科学得不错,他以高二学生的资历被富顺的中学聘为初中语文教师。

1980年,一度离开讲坛的杨汝?重执教鞭,这时他又在杂志上看到了一个熟悉的名字——汪曾祺。汪曾祺在这一年前后连续发表了《受戒》《异秉》《大淖记事》几篇小说,复出当代文坛。表哥表弟的人生河流先是各自流淌,到了一定时候,又开始出现交集。

杨汝?看到汪曾祺的小说以后很激动,他直接给发表《受戒》的《北京文学》编辑部写了一封信。《北京文学》的编辑把这封信转给了汪曾祺,汪曾祺看到后,按照上面的地址给杨汝?回信。就这样,从1980年到1984年,他们一直保持通信来往。

汪曾祺写给杨汝?的信,至今还能找到四封,在这些信里,汪曾祺谈到一些比较重要的文学问题,而杨汝?的回信,有两封他当时就已经整理成文章,发表在四川的刊物上。杨汝?在信里告诉汪曾祺,说他读到汪曾祺新发表的小说,最大的感觉是“如逢故人”。因为从《邂逅集》到这一系列小说发表,已经过去30年,他终于看到这位表哥在文学上的重生。

汪曾祺读信后表示很惊讶,他说:“你对《邂逅集》记得那样清楚,使我感动。”“我没有想到我还有这样一个读者,你提起我的一些旧作,其中有一些,不是你提起,我就根本不会想起,比如《背东西的兽物》,我连这个题目都忘得干干净净了——你提起我才想起,是写昆明背木炭的苗人的。我真没有想到,你对我过去作品中一些细节记得这样清楚!原因可能是两方面的,一个是我的作品中某些部分是记录了生活的真实;一个是由于你对生活、对文学的敏锐而精细的感觉。”

【“汪派”】

在两人的往来信件中,有一些很重要的问题,直到现在,我们仍在关注和讨论。

比如说1982年2月,《汪曾祺短篇小说选》不仅仅是汪曾祺复出文坛后出版的第一本书,而且收入了1940年代的一些创作,比如《复仇》《鸡鸭名家》《老鲁》《落魄》等等,这些小说大大拓宽了我们对汪曾祺的认知。

1982年12月,汪曾祺在给杨汝?的信里提到外间对《汪曾祺短篇小说选》的篇目有不同的看法:“有些年轻人问我为什么不照第一篇《复仇》那样写下去?有的文艺界的长者则认为,第一篇(《复仇》)不该入选。有人喜欢《受戒》《大淖记事》,而有的人认为写得最好的是《异秉》和《七里茶坊》。”“我有点被他们搞糊涂了,前些日子北京作协举行了我的作品讨论会,讨论了一篇,读了几篇论文,有人是全程肯定,有人颇为忧虑,甚褒微贬,我都表示衷心感谢。不过,如果我还继续写下去,也还是只能按照我想写的那样写下去”。

汪曾祺后来谈到《受戒》《大淖记事》和《异秉》这几篇小说的创作背景,那时候汪曾祺在北京京剧院,因为此前编写样板戏的问题,他赋闲在家,心情不佳。汪曾祺甚至觉得自己写的小说没人敢发表(他说过发表《受戒》“是需要一些勇气的”),所以他写的这些可以算是写给自己看的“抽屉文学”。

汪曾祺后来说,我写这些小说的时候能感到一种“鸢飞鱼跃的快乐”,因为这是我想写的东西。他还说:我现在变成一个为人瞩目的作家很不舒服,我希望不要有人注意我,我就是悄悄地写写,悄悄地发表,读者们悄悄地看看,这样最好。”这个观点,汪曾祺一直比较坚持。

收到这封信以后,杨汝?给汪曾祺回了一封信,主要谈对刚出版的《汪曾祺短篇小说选》的看法。他的态度非常鲜明,他把《汪曾祺短篇小说选》分成四组,第一组只有一篇,就是争议比较大的《复仇》;第二组是《邂逅集》里面选入的几篇——《老鲁》《落魄》《鸡鸭名家》;第三组是汪曾祺新写的《异秉》《受戒》《岁寒三友》《大淖记事》;第四组是其它,包括像《寂寞和温暖》《黄油烙饼》等描写人和事的小说。

杨汝?的态度非常鲜明,他说《复仇》是有趣的尝试,但是你尝试一下就可以了,这种尝试还是留给别人去做吧。“不管是不是出于偏见,我觉得这些都不是你的本色当行的小说”,所谓“本色当行小说”专指的是《异秉》《受戒》《大淖记事》和《岁寒三友》。杨汝?说:你是熟悉京剧的,我觉得正可以借用梨园行的习惯说法,这些小说才更是‘汪派的,不可替代的。”

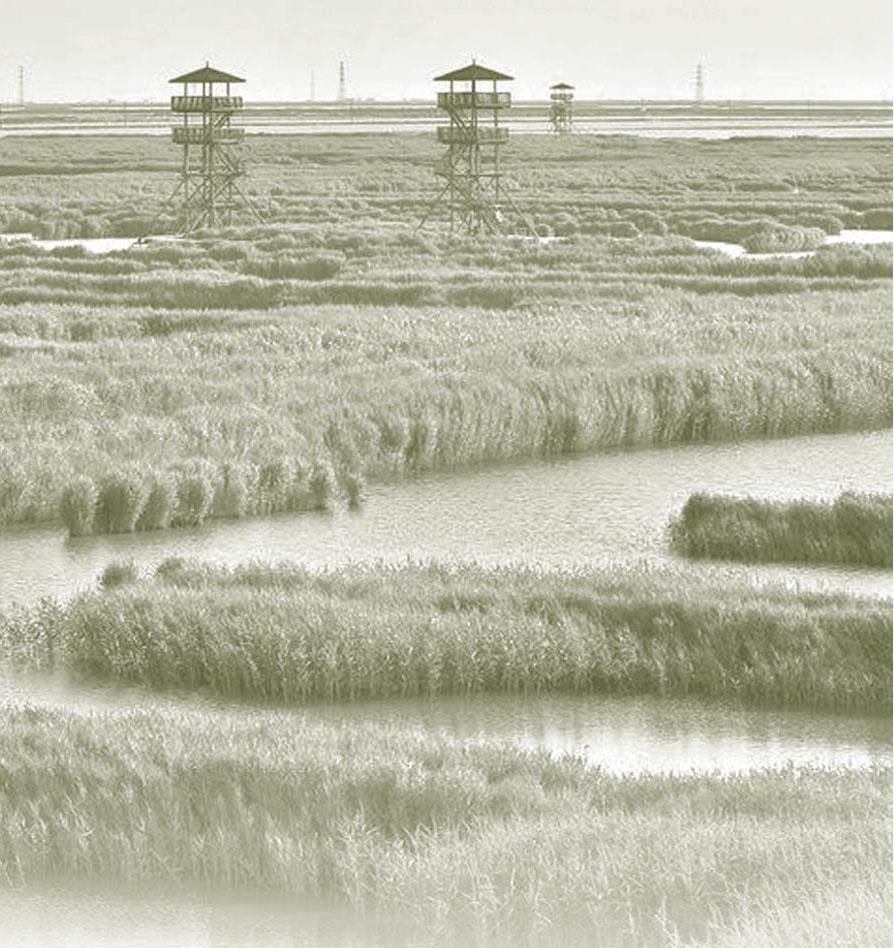

接下来杨汝?提出了关于乡土的问题,用了很长篇幅为他的结论作了辩护。高邮出过不少文学家,其中最有名的是北宋的词人秦少游,但是杨汝?说:秦少游也没有怎么写过高邮,写高邮不仅仅在于写一个小小的苏北县城,而是在于我们国土上任何一个哪怕是名不见经传的小地方,都有它发掘不尽的特有的魅力,越是写出它的个性,就越有普遍的意义。很难想象老舍最好的小说会不带北京味,李劼人最好的小说会不吹扬着成都平原的风,孙犁最好的小说会不弥散着白洋淀水乡的气息。

杨汝?说:“你八十年代初发表的这些小说,还有像《鸡鸭名家》那样发出陈酒香味的旧作,都使我感到:人的精神的美、乡土的美,是永恒的,在你的笔下,这两种美是交融在一起的。什么是乡土?不就是我们生于斯、长于斯,喂养我们的心灵,用他们特有的带有土味的风吹开我们的眼睛,指点我们进入人生认识世界的一种奇妙的力量吗?……我自己离开高邮四十多年了,离开的时候还是一个小孩子,对家乡的记忆已经很模糊了,但你写我们家乡的小说中那份浓郁的气氛,仍然能够拨动我心上的乡情之弦,你笔下的余老五、陆鸭、陈相公、陶先生、小明子、小英子、巧云、十一子,以及《岁寒三友》,都仿佛是我自小就亲爱过的乡亲。这种魅力只能来自你对家乡、对家乡人的挚爱和稔熟,正如你的老师沈从文先生小说中的魅力来自他对湘西和湘西人的挚爱和稔熟一样……”

正是基于这种对故园强烈的热爱和呼喊,杨汝?后来把这封信作为文章发表的时候,起的标题是《人和乡土的美与本色当行的歌》。

【“在他的领域里,他是主人”】

这封长信发给汪曾祺以后,汪曾祺在1983年9月份回了一封信。一开始他先赞扬了杨汝?,他说:“这种Essay(随笔)式的文论现在很少有人写了,一般的评论硬得像一块陈面包,我的牙不好,实在咬不动(汪曾祺的牙疼跟了他一辈子),至少咬起来很累。文笔也很秀。现在评论文的文章多不好,缺少可读性,我建议你多写写这样的Essay。唐弢曾经在一篇文章中提到中国很缺随笔式谈论文艺和文化问题的小品,这种东西很不好写,一要学养,二要气质——一种不衫不履、不做作、不矜持的气质,你是具备这样条件的。”

在这封信里面,汪曾祺还讲了一件轶事:“王蒙当了《人民文学》主编,新官上任别出心裁,要集中发一堆五千字以内的短小说,几次逼上门来,让我赶出一篇,我于酷暑之中给他赶了出来——不是一篇,是三篇。三篇还不到八千字,题目是《故里三陈》。王蒙这位老兄一冲动,竟想用其中一篇作为头题,他到我的住处来商量,时值我到密云开会未遇,他怕我不同意(因为用第一篇打头的话其他两篇不发),所以只好三篇一起发了,放在稍后。现在还在跟印刷厂商量能不能重调版面,仍然用那一篇做頭题。如果办成,这是一个有点爆炸性的大胆做法,因为我那篇是写旧社会的,与四化无关。”

从这里可见,汪曾祺小说的命运,并不总是一帆风顺的。尤其像《异秉》(《受戒》可能好一点),《异秉》当时由林斤澜推荐给南京的《雨花》杂志,主编是叶至诚和高晓声。后来很长时间没有回音,林斤澜便问那个小说怎么样,回说编辑部有意见,有人说发这样的小说,好像显得我们没有小说可发——这简直是认为《异秉》不是小说。所以在上世纪80年代,汪曾祺的写作方式是相当另类的,在那时,他的小说几乎上不了文艺期刊的“头条”。

在这封信之后,汪曾祺与杨汝?应该还有不止一次通信,我们能找到的还有一封,杨汝?重读了小说《异秉》,给汪曾祺提出很多细节上的问题,比如:牛肉、兔肉,你写的“五香加盐煮好,外面染了通红的红曲”是高邮的做法吗?还有,入冬以后卖一种美味的“羊糕”,杨汝?说我早先在家乡吃过,记得是红汤,不是《异秉》里面说的白煮。然后谈到王二摊子上还卖猪头肉,里面有一句话说“拱嘴、耳朵、脸子——脸子有一个专门名词叫大肥”。杨汝?说:“何止是脸子有专门名词,猪头上的各部分,我想汪曾祺大概不晓得,各部分如在四川都是各自有专门名词的。”“我兴之所至地写了以上三条,心想汪曾祺看了一笑置之可矣,但是不料很快来了回信,而且回信里面有半封信是回答我的质疑”。

汪曾祺的回信一开始就郑重声明:“王二的熏烧制法确实如我写的那样。”然后他谈到牛肉、兔肉加盐白煮、染红曲等问题,但他后来补充一句:“这种做法现在似已改变,前年我回高邮看到熏烧摊上的卤味,一律都是由酱油卤过的。”所以汪曾祺也不否认,现在的肉不会再染红曲,但他坚持说我们小时候就是这样的。

关于羊糕,汪曾祺说:一种确实是红烧以后冻成的羊羔,高邮人家制的就是这种,你记的不错,上海、苏州、北京的稻香村卖的也是这种。但是还有一种是白煮冻实的,这种羊羔也叫做“冰羊”,有别于白煮热吃的汤羊。这样一直写下来,简直可以写一篇“羊糕小品”。

写到第三点,就更加放开了,说猪头肉各部分都是有专名的,不过高邮人“拱嘴”即叫“拱嘴”,“耳朵”就叫“耳朵”,舌头的“舌”跟腐蚀的“蚀”古音是同音的,很多地方都避讳,所以无锡的陆稿荐叫做“赚头”(音),跟四川把舌头叫“利子”是一样的,都是反其意而用之。广东人也叫做“利”,不过他们创造一个词叫做“脷”。汪曾祺说,我初到广东馆子看到“牛脷”不知道为何物,端上来一看是牛舌头,而昆明的牛肉馆给牛舌起一个很费思索的名称叫做“撩青”,不过高邮人对动物的舌头没有这样一些曲里拐弯的说法,一概称之为“口条”。

杨汝?在文章里说:

汪曾祺的这封回信给我的暗自得意浇了一点冷水,但是我很高兴于这场问难的失败,也高兴于自己的若有所悟——

当然,汪曾祺的小说使许多读者感到风味别具的原因不只是这个。但是,这种杂学旁搜的广泛的生活兴趣和知识,不也是使汪曾祺小说“有味道”的一个重要原因吗?作家的这门学问,不是单靠读书就能得到,读书当然也可以补一点这些知识之不足……我看汪曾祺写县城小店,写寺庙生活,写夫妻放鸭、迎神赛会、民间绘画,写“闲挑野菜和根煮”,写旧时南京城外赶驴子的光脚小姑娘“戴得一头的花”……写与此相关的下层社会的各色人等,他不仅是“知之”,而且是“好之”“乐之”的,不然的话,怎么会写得那么情趣盎然?

但是杨汝?也说:寸有所长,尺有所短,任何一个作家都不可能天上的事情知一半,地下的事情全知,写什么都能写好的。杨汝?举例:汪曾祺要是写引滦入津,他写不过李延国。要是写自卫反击战,他写不过李存葆(《高山下的花环》作者),就是旧社会的事,要是写苗民、写水手、写大兵,他恐怕也写不过他的老师沈从文……但是他有一个独特的库藏,有他自己的地盘,在他熟悉的那个天地里,他能做到‘从心所欲不逾矩,使我这个忝为同乡的读者存心挑漏眼也终于挑不出。在他那个反映生活的领域里,他是主人。”

这是我们目前看到的杨汝?写的最后一篇对汪曾祺信的回复,杨汝?因为长期患病,1985年在成都去世了,他跟汪曾祺的文字因缘也没能够再延续。

汪曾祺曾经写过多篇谈沈从文的文字,汪曾祺写沈从文的很多话,都像在说他自己。他说鲁迅之所以痛苦,就在于他深刻。沈先生不痛苦,但是沈先生很寂寞。寂寞在于没有多少人能懂得他的内心真的在想什么、他要追求什么。包括后来沈从文夫人张兆和在他去世后,整理沈先生作品的时候,也曾经发出过这种感慨,说一辈子都没有真正了解他。反过来说,汪曾祺是不是也是寂寞的呢?我觉得1980年代以后,就当时整个文坛氛围和文学潮流来说,他肯定是潮流之外独自探索的一个人。

其实汪曾祺晚年的时候,能够真正从精神层面上跟他达到契合的人并不多,很多人是被他的某种名气或者是某种特质所吸引,但他们没有办法在同等的层面上跟他进行交流。尤其汪曾祺当年接受采访时说到他的创作上衔接1940年代,可是大家根本看不懂他那个时期的作品,又如何理解他是一个什么样的作家呢?有杨汝?这样一个从《邂逅集》开始就一直看他作品的读者,跟他有这样的交流,也是汪曾祺晚年很难得的一个机遇吧。

【“我这个人没什么研究头儿”】

我父亲跟汪老的交流主要有两个段落,第一是1981年夏,我父亲杨鼎川那时候刚刚上研究生三年级。那时候的研究生毕业前有300块钱的学术经费,可以到处去找资料、探访、考察,他就从绍兴、乌镇这些现代文学大家的故乡一路往北,最后到了北京,见了好几位学者和作家,其中包括汪曾祺。

具体谈什么不是很清楚,只有两点细节留了下来,一是汪曾祺在谈话当中提到当时正时兴的“意识流”这个手法,王蒙的意识流小说当时是最有名的,但是汪曾祺说王蒙的意识流“流得还不够美”。另外一点是1981年时,汪曾祺刚刚重出文坛,还挺战战兢兢、小心翼翼的,我父亲跟他聊好些事,他都是含糊其辞的。

1994年,我父亲到北大做访问学者的时候,曾经几次访问汪曾祺,尤其是1994年12月13日下午4到8点,他对汪曾祺做了长达四个小时的访谈,谈的主要是上世纪40年代的文学创作,但这里面也涉及一些挺有意思的问题,比如说一直争议特别大的《復仇》。我父亲问汪先生,写《复仇》到底是受谁的影响?汪曾祺明确说,他是受一个日本新感觉派作家谷崎润一郎的影响。他不说这话之前,好像没有人看出这篇小说是受谷崎润一郎的影响。

再往后聊到高邮家乡。我父亲问他:“有人问你还写不写戏,你说不写了。戏不写了,小说还在写。慢慢地重心会不会移到散文那边去?”1990年代汪曾祺写散文比较多,小说相对少一些。汪曾祺明确说:“不会。我的看法是文学里面的主人还是小说,散文不能成为主要的什么东西。”他又说:“我写过一篇文章得罪过一些人,我说有新潮的诗,有新潮的小说,还没有见过有新潮的散文,但是我现在认为散文还是可以用现代派的方法来写的。”

而在散文的内容方面,汪曾祺反对什么呢?他说:现在的女作家们写散文,就是写她们自己的事,这个东西我觉得不行。同时谈到对一些作家的评价,比如周作人、巴金。其实巴金对于汪曾祺是有恩情的,汪曾祺的第一部小说集《邂逅集》就是在文化生活出版社由巴金主持出版的,而且汪曾祺的太太施松卿跟巴金的太太萧珊(陈蕴珍)也是同学,所以他们关系比较紧密。不过在访谈中汪曾祺说,周作人的散文看起来很随便,但是他下了功夫,这个巴金简直是想都懒得想——这是针对当时的一个趋势,把《随想录》捧得太高。

最后他们聊到的一个话题是:能不能编一个汪曾祺研究专集?汪曾祺说了四个字:“我不同意。”我父亲说:“为什么?觉得没有必要编吗?”汪曾祺说:“我这个人没什么研究头儿,不值得,我这是很真诚的,不希望有人去写研究我的书。”当时文化界对汪曾祺还有一个说法,说他是“一条活鱼”,不希望被人切成头、中、尾三段来看待。他对批评和研究是持一种拒斥的态度,而这种拒斥的理由在哪里?就像他说“氛围即人物”一样,他不认为这个东西可以拆开来讨论,比如光讨论小说的语言艺术,光讨论里面的女性形象,光讨论里面的高邮特色等等。

后来我父亲写了一篇论文,叫做《汪曾祺四十年代小说的两种调子》。我觉得汪曾祺是一个这样的作家:第一,他看上去很好模仿,但是你會发现真正能够学得像的,到现在我还没有看到特别好的。第二,他的作品很难研究。汪曾祺生前反感很多流派标签,比如说他是乡土派、市井小说、文化小说,他唯一认可的一个标签,就是“京派”。

【一位城市传记作家】

1947年,汪曾祺27岁的时候,曾写过一篇《短篇小说的本质》。在这篇文论里面,他把自己的追求说得非常清楚:“日光之下无新事,就看你如何以故为新,如何看,如何捞网捕捉,如何留住过眼烟云,如何有心中的佛,花上的天堂。”换句话说,可能有人觉得汪曾祺小说题材比较狭窄,但如果一位作家获得这样一种艺术变形的能力,不需要写特别宏大的题材,也不需要寻觅特别多样化的题材,就写自己的故乡,像邮票一样大小的地方,没关系,你可以把它写得:第一,为人所不及,第二,可以让它从个性里面又透出普遍性。

我将汪曾祺视为一位“城市传记作家”。如果一位史学家,或一位历史地理学家,你给城市作传,可以从历史源流,从地理位置等等这些方面探讨,但是作为文学家,不能以之为主要出发点。文学的特性、长处,在于对人情、心态、世道的把握,所以文学家给城市做传,不管是鲁迅写绍兴,沈从文写凤凰,萧红写呼兰河,其实有两条线,一条线是汪曾祺说的,要关心那些小人物他们平时在吃什么和想什么,因为小人物才是组成这座城市的主体部分。

吃什么和想什么,前面是物质生活,后面是精神生活,这是一条线。把握一座城市的话,就应该去吃它最地道的小吃,了解一下面对生老病死、喜怒哀乐不同的境况,每个地方的人想法有哪些不一样。包括杨汝?信里面说,高邮人称舌头为“口条”,那为什么广东人这么叫,四川人那么叫,这其实是一个地方的常规思维模式体现在吃食的名称当中。小人物们吃什么、不吃什么、怎么去想这些事情,这是一个地方、一座城市最基本的文化表现。

许多地方的乡土教材,往往会罗列景观:我们有什么样的古迹风景,有什么样的名特产,这些可能对提高当地人的自尊心有好处,但是它真的不能反映出一个城市的基本性格。

吃什么和想什么,这是静态的。之外还要加一道线,就是一座城市在“常”和“变”两种状态下的反应。比如说“常”,王二摆熏烧摊子数年如一日,这是常。变呢?《岁寒三友》里面不管是做草绳、打草帽,还是做炮仗,这些匠人都要面对这些行业正在死去的危机,这时候这些人会做出什么样的反应?汪曾祺正是因为抓住了高邮这个小县城在近代的“常”和“变”之间的转换,才能够写出这个地方特殊的世态和人情。

一个作家怎样面对自己长期生活的城市,把自己的认同投射到这座城市,从而成为地域文化的代言人,这不是每个作家都能做到的,能够做好的作家,在整个世界文学史上也是屈指可数的。汪曾祺与高邮之间,很显然做到了这一点。

汪曾祺曾表示“我认为我创作的源泉还是在高邮”。汪曾祺不走出高邮不行,如果他留在高邮,就会变成他说的“吾乡固多才俊之士,而声名不出里巷”。而汪曾祺走出去以后,再回看高邮,他这种回看,跟对乡土的批判式书写、启蒙式书写、介入式书写都不一样,甚至跟沈从文那样把它变得更异域化一点,也不太一样。汪曾祺这种回望式的乡土写作,抱有对小人物的温爱,又能够看到他们面对时代大潮冲击的艰难和无奈,但在这些艰难无奈里,又能找到人性的光辉和可爱之处,这是汪曾祺独一份的本事,这是他的特点。

高邮只是汪曾祺最熟悉的地方,他对其他地方的书写,比如后期在北京写的一系列所谓的“京味小说”,还包括到各地采风等等,其实都是一以贯之的,他是同样的一种笔法,或者说一种关照,在写他认知的乡土、他认知的中国。正是因为这样,我觉得汪曾祺笔下的中国故事,跟别人笔下的,是完全不一样的中国故事。从这个角度去研究汪曾祺,才能从他那些看上去很窄小、就写了一个地方、看上去不那么深刻、显得很和谐、很容易被人摘引成鸡汤的作品当中,真正看到整个20世纪中国社会(包括中国文学)的波澜起伏、潮起潮涌,这才是我们说的,为什么汪曾祺是一个“贯通性”的作家,从他那里,我们可以看见大半部20世纪中国文学史的缘故。

——高邮博物馆精华演绎