回望岭南:交通孕育美食

霍安治

“食在广州。”广州美食闻名全国,但历史上,这里原本是美食的绝地。

岭南山多田少,稻米杂粮不足以自给,也无法大量饲养牲畜,再加上南岭隔绝,更无法由外省调粮支应。广州虽有海港,但传统中国的运粮船是运河上拉纤成行的平底漕船,海运并不流行。而南岭开不了运河,广东省内航运之利被局限于南岭以南,没有水路与长江或大运河的水网联通,商货必须在大庾岭前下船,由人力挑过崇山峻岭,运输成本高昂,商人只愿输入茶叶、瓷器等高价值货品,运粮食进广东是无利可图的。因此,历史上的广东一向是缺粮大省,粤人被迫什么都吃。韩愈被贬潮州,谈本地“南烹”,千奇百怪,“莫不可叹惊”。

由美食绝地变身为美食奇迹之地,奥妙就在于交通。

海陆交通创造粤菜

清末开通轮船航运,粤菜打破南岭天险,迎来春天。传统的风帆“大眼鸡”一年只能跑一趟,初春乘东南季风北上天津,秋后顺西北季风南下广州,无法大量运粮。1866年,广州至天津轮船航线开通,跑船不再靠季风,由广州直航天津只需10天,南北货畅其流,广式饮食随之飞跃。

粤菜飞越的第一步是补足主食,利用海轮从东南亚的越南、泰国进口“洋米”。大米犹有不足,商人出奇制胜,输入华北小麦。广东不产小麦,因而粤人原本不吃面食。光绪年间,招商局开通了上海至广州航线,运销岭北商货的“三江帮”由上海大量批发小麦,整船海运至广州,就地磨成面粉,广州城凭空出现了兴旺热闹的磨房产业,粤人从此开始习惯吃面。而惯吃面食的北方人来到广州,也能感到舒服自在。抗日名将刘玉章是陕西人,到广州考取黄埔军校,船上只供应大米饭,吃得他“双眼冒火”。到了广州,下船就有面摊,他连吃了十碗,才能安心从军报国。

充裕的大米与面粉结束了岭南千年的缺粮困境。主食不再匮乏,烹调开始追求美味。美食的关键在于油,煎煮炒炸必须有充足的食油,广东却缺乏油脂作物。因此,古时做粤菜,用油很吝啬,做菜习惯清蒸、盐渍与生吃。“粤人生性嗜鱼生,作脍无劳刮镬鸣”,鲜鱼切片生吃,外地人啧啧称奇。韩愈在潮州吃顿山珍海味,烹调却不用油,“调以咸与酸,芼以椒与橙,腥臊始发越,咀吞面汗骍”。加了大量咸酱、酸酱,汤中再加胡椒与橙汁,吃来又腥又臊,满头大汗。苏轼贬官惠州,大吃鲜果,“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”。但一颗荔枝三把火,幸好他同时迷上去皮烤芋头,清热降火,身体才挺得住。

于是,粤菜飞越的第二步,是由山东输入花生与芝麻,由东北输入大豆,榨成岭南急缺的食用油。“广帮”一出手,就是足以震动盘价的大手笔。粮油大商郭泽农回忆,广帮”在济南买花生,青岛专船出货,“一般也是数千吨一次的运输”。在上海收津浦铁路与长江沿岸的花生,“一个字号包上一列两列以至三列火车,运输货物,都不是奇怪的事”。到东北买大豆,常常一次购买所谓‘平格大豆500至1000車,亦即500至1000个火车卡(每卡20吨)……一家商号一次运回一两船大豆、豆麸(有时也有花生或花生麸),是很平常的事”。

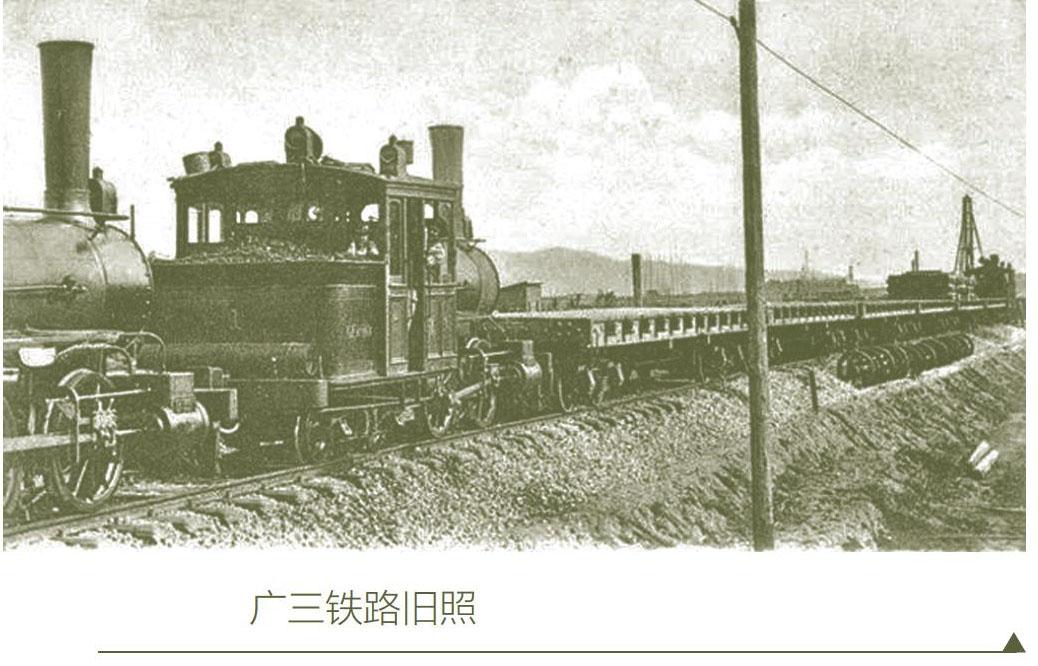

有了整船运来的大豆与花生,做粤菜从此不再缺油。但要创造美食,还需大量生鲜禽肉。但生猪、家禽不宜海运,得从陆地上想办法。于是,粤菜的第三步跃进,必须依靠铁路。1903年,接通省城与三水的广三铁路通车。三水集散西江货运,沿线的禽畜能快速转运省城。1916年,粤汉铁路由广州通到韶关,不但可以便利输出粤北山区的土产,就连湖南、江西两省的食材也能快速转运。于是,生猪、三鸟(鸡、鸭、鹅)与蛋类源源而来。省城的美食获得了充裕而廉价的肉与蛋的支撑。

得海陆交通之利,粤菜在清末民初大放异彩,广式饮茶首先华丽升级。那时,早起上茶楼,“一盅两件”,点心主要是“包点”。海运而来的小麦与食油,使广式包点创造了南北通吃的美食艺术。而铁路带来的肉与蛋,更使包点的内容丰满起来。茶楼专家冯明泉追忆起海陆交通畅通后包点的神速进步,仅仅是大包的一层面皮,就变幻出无限学问。1920年代,茶楼点心的皮只是单纯的发面皮、(无筋)澄面皮、蛋面皮、糯米粉皮与水饺皮,油炸用的“脆浆皮”与“水晶包皮”已算是精工细作。但到了1930年代,一张面皮千变万化,配上重油烹调,美食想象的排列组合可以无限发挥:

师傅们常用的点心“皮”类,已有擘酥皮、水油酥皮、岭南酥皮、拿酥皮、雪布玲皮、西河皮、拉皮、卜乎皮、汤饺皮、班戟皮、蛋皮角皮、马铃薯皮、山药皮、虾堆皮、瑞士鸡角皮、荔芋皮、莲子蓉皮……配上各种不同馅料,拼制出繁花似锦的点心。

粤菜依靠交通,集北面南米之大成,进而撷取西餐精华,创造出青出于蓝的新粤菜。中西合璧,关键在于牛奶。洋人做番菜,食材和调料并不出色,难入国人法眼,只有牛奶较为稀罕。国人原本认为牛乳腥燥,受到洋风影响,才渐渐以牛奶入菜,使得省城牛奶需求量暴增。

广东本地有上等牛奶。广东水牛奶的奶油含量是洋乳牛的4.5倍,只是出奶量太低,母牛夏季每次出奶5~6斤,冬季3斤,而洋乳牛则高达40斤。奶量稀少,只好大量饲养。但鲜奶容易变质,因此,酪农业最讲求运输时效,一般在市场周围养牛。广州城寸土寸金,很难就近养牛。幸好,广三铁路解决了运输问题。佛山的盐步、奇槎与九潭一带草料充足,适合养牛。奶商清晨沿着铁路收奶,到珠江南岸的石围塘底站换船进入市区,只要一个多小时,就能新鲜到货。铁路运来的高奶油含量水牛奶,创造了两层奶皮的甜品至尊“双皮奶”,独具风味,洋牛奶望尘莫及。

海轮与火车创造了粤菜,但仍要闯过价格关,老百姓才能尽情享受。

马路使粤菜物美价廉

民初,省城美食突飞猛进,价格却居高不下,主因仍是交通。蔬菜瓜果容易变质,运输必须快捷。广州城主要依靠郊区的番禺与南海两县供应瓜果,但是省城发展得太快,城郊交通却未改善,蔬果食材运输入城,主要依靠人力挑运,运输成本十分高昂。

传统的广州城区范围,东起东关,西至上下西关,南至长堤,北止于越秀山脚大小北,由东濠步行到西关十八甫,也就是八里路,人力挑运青菜蔬果进城不吃力。但陈济棠主政后,广州经济繁荣,城区人口饱和,新城区快速扩张。原本是一片荒冢的东山成了繁盛热闹的新住宅区,原本是农村水泽的西村成了全新工业区,与长堤隔江相望的河南也成了工商兴盛的热闹新区。

省城很快成为百万人口的大城市,蔬果需求量大增,城郊交通路线却越来越长。广东当局发现,城区交通不便致使食物价格飙升,老百姓吃不起,严重冲击民生。“由近郊至市心,一挑物品出入,动需数小时,耗一元以上之运费。”

陈济棠秉政之初的广州市长程天固分析道:“凡交通不便之处,则物产转运,固不能使用新式运输利器,作大量而迅速之运送。从而多假人力,倍耗时间,而运费当亦增重若干数目,使物品之成本增高……且以交通阻塞,濡滞时日,易腐之物,所受损失更不可估计……故其时农业不振,商业更无起色,一般中下消费人家,朝不谋夕。”

要使百万老百姓吃得轻松,必须由城郊交通网做起,市政以开马路为第一优先。市区之内拆屋拓路,构成四通八达的全市马路交通网,更要积极开辟郊外马路,使城中心的马路交通网能衔接郊区。

广州市政府的拓路工程是很“霸道”的。城区马路拓宽的工程费用由沿线商民自行出钱。一间房拆一半,剩下一半成为大马路上的店面,地价增值,沿线商户反而赚钱。但是,郊区人口少,开马路不能就地筹措工程费,政府全额负责,压力沉重。仅1931年,市区外马路的建筑预算就达到412万余元。但郊区马路的开辟必须不计代价:“耗费巨量之金钱,以兴筑郊外荒假之马路,此何以故?盖关系市区之发展,与夫农产之输运,有绝大使命在焉。”

1931年广州市政府的《市政纪要》,说明开辟郊区马路压低菜价,是百万大城的成败关键:“交通与物价,恒有密切关系。交通既便,运费可减,物价即随之低落。环市之四境泰半业农,运输瓜菜柴米牲畜等物来市发售者,日接于途。若马路开辟,转运迅速,节省劳力,价格自廉。其关系于农民生计,亦至重且大也。然则开辟郊外马路,金钱之耗费虽多,市民所得之利益,可得一正比。”

在慷慨宣示开辟郊外马路的1931年,广州市北郊的郊区马路越过大小北,铺到白云山侧;东郊越过黄花岗,铺到沙河市;西郊越过黄沙到江畔,过珠江向南延展;南郊之河南一路铺到南箕,从白鹅潭南岸的芳村铺到沙涌。

马路深入珠江南北的四面郊区,更要设法开通跨越珠江路线。耗费广东毫洋200萬元的海珠大铁桥积极开工,接连芳村石围塘的西南大铁桥也开始规划。

1935年,广州市政府提出陈济棠时期的最后一次市政报告。当时,广州市中心与郊外马路合计42万余英尺,市区28万余英尺,郊外14万余英尺。郊区马路的建设可以说是不遗余力的。新辟的马路分为花砂、水泥与沥青三种路面,平稳宽敞,为车辆运货创造了基础。省城的公交车(时称长途汽车),路线向郊区延展,更开发出运货汽车。1934年版《广东指南》记载道:“自马路开辟,商人运输货物,多用运货汽车以代人力。其来自近郊之农产品,更非用运货汽车输送不可。”城内经营货运的汽车店多达43家。

城郊货畅其流,蔬果运输成本大减。一手规划城郊马路网的程天固引为生平一大快事:“自市外交通网完成之后,交通便利,无论任何地点,均可使用新式转运工具而往来,指顾可达。以前市上所卖之农产品,如瓜菜等,其价比前减半,因其价廉,销量日增,而市民之经营农业者,便有求过于供之势,而大加生产了。此于买卖双方之生活状况,大有改进。”

1930年代,全球经济大萧条,广州的出口贸易也大受冲击,市面不振。但是不惜代价锐意兴建的城郊交通网,却使得省城的美食价格低廉,老百姓乐于消费,反而逆向创造出火热内需。粤菜也达到了繁华的新顶峰。

平民饮食

由海运、铁路到省城、城郊马路的交通网,层层扎实,激发出粤菜的无限潜能。一位在河南的偏远南郊五凤乡开茶楼的小老板,见到珠江鱼艇每天沿江叫卖的鲜虾、鲜鱼,灵机一动,擀起华北来的面粉,按照北方人的做法,将新鲜买来的鱼虾包成饺子,成就了粤菜中著名的点心虾饺。

虾饺传进省城,大受食客欢迎。茶楼酒家争相开发新式虾饺,款式多种多样,成为粤人饮茶不可或缺的点心。虾饺虽然做功细,用料又是最难保鲜的鱼虾,但广州的城郊马路网使鲜鱼、鲜虾能鲜活送进茶楼厨房。虾饺一碟四件,重约1两,成人可以吃饱,价格只要白银1分6厘。

那时广东的大面额通货是毫洋,小额辅币用的是香港铜仙,茶楼则以银两计价。1个毫洋对白银等值7分2厘,能换12个铜仙。省城里,布厂女工的最低日工资为2个毫洋,相当于24个铜仙。上茶楼饮茶,“一盅两件”,“一盅”如果点的是品质中等的香茶,则是1分2厘,“两件”点心高低配,一碟虾饺算是高价位,第二件点心搭配低价位的大包,一个叉烧包才4厘,合计3分2厘,换算成铜币约5.3仙。低薪劳苦大众上茶楼,消费轻松自在。

茶足点心饱,逛街又馋嘴。来碗分量十足的猪红粥当夜宵,价格只要3个铜仙。再加一碗沿街挑卖现煮的云吞面,一碗靓汤、一两净面,再加四个大云吞,一碗下肚能抵两顿饭,要价也就是10个铜仙。就吃论吃,住在省城是很轻松的。

云吞面不容易制作。不仅在面粉擀皮时讲究,1斤面粉里还要下足5个鸭蛋。熬汤要精选鲜鱼、鲜虾、干贝与猪细骨,加冰糖慢熬。云吞馅则是肥瘦猪肉打底,加上鲜虾仁、蛋黄与腊味。在那个全国有八成老百姓一年到头都难以尝到荤菜的时代,如此一碗结合南北菜特色,有肉、有蛋的云吞面,竟成为省城里廉价亲民的普罗食品。一天挣2个毫洋的挑夫,也能饱饱吃上两碗。

陈济棠执政时,广州城里是商业区,城郊是工业区,工商兴盛。工厂的劳工最低薪,一个月大约挣60个毫洋,折合广东小洋6元。若会打算盘,商店资历浅的职员最低月薪是14元;再读几年书,中小学教师与报馆编辑等知识分子,月薪约为15~30元。相比之下,饮食价格非常低廉。

餐饮业兴旺,各种食材销售火热。民生的主要指标——猪肉,生动展示了1930年代的繁华盛景。生猪业老板黄宗海追忆那时经营生猪买卖的“生猪栏”,原本是生意清淡,但陈济棠主政后,猪肉消费大增,“猪栏”生意火爆:“广州市很早就有经营生猪业务的货栈,称为猪栏,由于当时城市人口不多,生活水平也不高,生猪销售量有限,经营此业的只不过几家。到了1920年代,陈济棠统治广东时期,城市人口逐渐增多,茶楼酒馆业随之兴旺,肉食需求量也相应增加,生猪栏的业务也有所发展。”

即使是高消费的牛肉,也迎来了前所未有的销售量。“牛栏”老板邓耀回忆道,当时,“广州市的社会经济有个大发展时期,百业兴旺,牛栏也随之发展”。全市每日宰牛约300~400头。牛肉供应量如此之多,进货商自然不止高档餐厅,夜市卖起了牛肉粥与干炒牛河,牛肉成为了平民饮食。

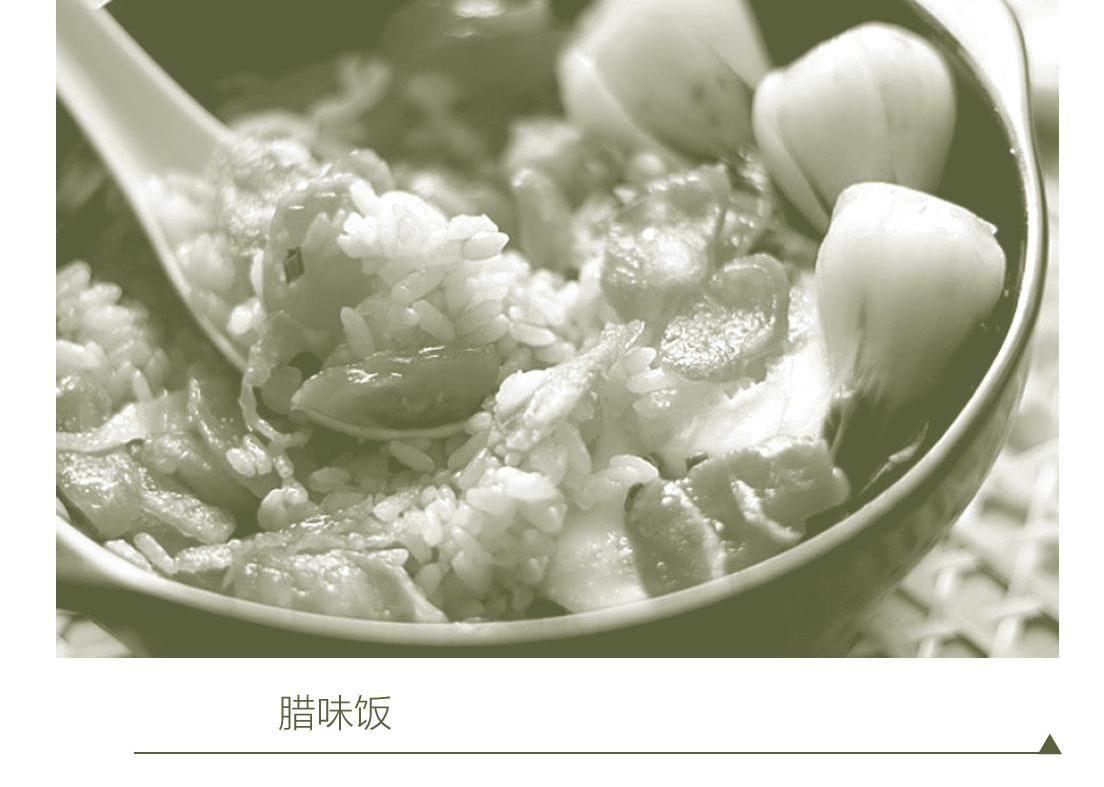

广州美食风味万千,但若要评选那个年代最具代表性的美食,无疑是腊味饭。粤人称白饭为“晏仔”,午餐为“午晏”。劳苦大众廉价填饱肚子的小吃铺,则称为“晏店”。外地人对广州美食最深刻的印象,常是“晏店”里的经济饭菜——腊味饭。

上海世界书局发行的旅行指南《广州快览》中,美食专篇未能免俗,将广州高档中西餐馆细细列表点名,赚取广告费。但在结尾之处,却以猎奇心态,记录了广州苦力吃腊味饭的价格,“腊味饭价目,有8仙、半毫、4仙三种”。

广式腊味饭,最简单者,一条叉烧,白饭配时蔬,浇上一勺汁,肉肥油厚,营养充足,看起来朴实无华,尝起来却是珍馐美馔。上海作家惊奇地记载道,岭南苦力小吃店的菜色太好,竟打破了贫富界限:“惜费之上等人,亦每趋之。”此等美食,怎能让人不回味无穷。

(作者系文史学者)