杜敩生平及其《拙庵集》考论

马素英 郭炳亮

一、杜敩生平

“上党从来天下脊”,在浩瀚的历史长河中,长治地区涌现出无数杰出人物,元末明初的杜敩即是其中之一。清代学者陈田曾于《明诗纪事》赞誉他“明初山右之以诗鸣者,致道其开先矣。”将其列为明初山西诗坛第一人。当代学者顾明远亦给予他高度评价“博通经史,学业精进,声名远播。”尽管《明史》对杜敩只有只言片语的记载,但作为明清以来地方文人的杰出代表,在潞(安)州地区的府县方志中,对他的记载颇多,尤以《潞州志》及《道光壶关县志》为最。《潞州志》所收录之《拙庵杜先生行状》对其生平记载最为丰富详实:

先生讳敩,字致道,世业农,居壶关紫团乡林青里……十七岁试选中潞州直学,十九岁应河东乡试中第一,遂除潞城、高平县学教谕,升除台州学正……洪武十三年五月,特遣内使赍勑临门召敩策杖来朝,候秋凉有司礼送起程。九月十八日到京,是日仪礼司引进,朝见。十月初一日,制命为四辅官兼太子宾客……寿期七十又二,洪武十七年五月初八日,沐浴而终于居第之正寝。

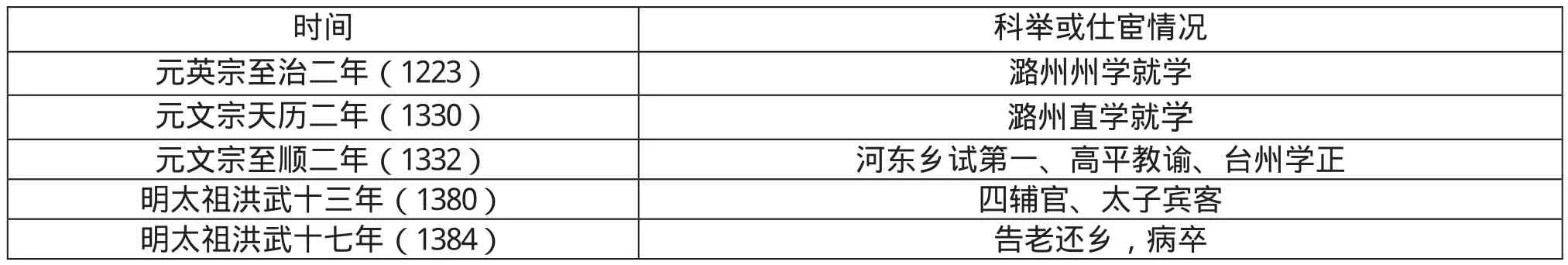

据行状所述,我们可以对杜敩的较为清晰地勾勒出杜敩的生平经历。杜敩(公元1313年—公元1384年),字致道,自号拙庵老人,出生在潞州壶关县林青里(今山西省壶关县麻巷村)的一个农民家庭。我们可以将其生平科举、仕宦情况以表格的形式整理如下:

表一 杜敩生平科举、仕宦信息简表

不难看出,杜敩的一生,主要是在蒙元统治之下度过的。在蒙元未征服之前,山西是金人的统治范围。按元代的制度设计,此区域内的汉族人为“汉人”,是第三等人,地位低下。也正因如此,杜敩虽然较早地在科举上取得了成功,在元廷统治下却只是做了教谕、学正这样主管府县教育的低阶官职。但因其素有才名,在元末大乱之际才成为了元廷拉拢的对象。深明天下大势的杜敩的选择是“家居事亲,教授乡里”,显示出其一定的政治远见与安贫乐道的情怀。当然,依行状所述,所谓“幼承父训,质禀纯明”,杜敩在潞州的才名甚高,与其家庭重视教育有一定的关系。

“自古以来,中国文人士大夫的理想抱负和人生价值需要参与政治来实现。”杜敩十岁在潞州当地政府办的州一级的学府就学。他经常广泛的浏览五经,尤其对《易》有深入的研究。十七岁之时参加科举考试,因其成绩优异,被选中潞州直学。关于“直学”这一官职,在宋、元时期,直学为州府书院设置的掌管钱粮的官员,据《元史·选举志一》:“凡路府州书院,设直学以掌钱谷,从郡守及宪府官试补”。由是可见,杜敩在青年时代就已经步入仕途。

1332年杜敩参加了在河东路举行的乡试,高中榜首,“举河东乡试第一”。也正因为如此,其先被元廷任命为高平教谕,后又升任台州学正。教谕一职始置于宋,元代则于县级儒学设之。有元一代,教谕由考核合格之直学选充。在教谕任上考核合格之后,再升任学正、山长。学正、教谕所掌职责相类,掌管州、县之文庙祭祀、教育县学、州学之生员等,属一地之主管教育的官员。

在任台州学正期间,杜敩父亲去世。在守丧期间,他在家乡侍奉母亲,同时“教授乡里”。元末,天下大乱,风雨飘摇的蒙元政权征召杜敩做陕西儒学提举,中书省征召他,他都未赴任。按《元史·百官七》记载:

儒学提举司,秩从五品。各处行省属之地,皆置一司,统诸路、府、县学校祭祀教养钱粮之事,及考校呈进著述文字。每司提举一员,从五品;副提举一员,从七品;吏目一员,司吏二员。

行状称“寻除陕西儒学提举”,可推测此是请杜敩出任儒学提举司的主官。此职负责一行中书省以下各路、府、州、县的教学、考试、祭祀、出版等工作,较其之前担任的州县学官,权力大了许多。然其“皆不就”,当于当时全国的社会环境有着密不可分的关系。

在元末战乱到洪武十三年间这段时间,杜敩潜居于家乡太行山之中,并以此为乐,深究道学之理。明洪武十三(1380)年,户部尚书范敏赏识其才,向明太祖朱元璋举荐,明太祖闻杜敩年高德劭,洪武十三年五月“特遣内使赍勑临门召敩策杖来朝”,征召杜敩入朝为官。十月初一日,杜敩被任命为四辅官兼太子宾客。关于“四辅官,”据《明史》记载:

十三年正月,诛丞相胡惟庸,遂罢中书省。其官署沿革,惟存中书舍人。九月置四辅官,以儒士王本等为之。置四辅官,告太庙,以儒士王本、杜佑、袭斅为春官,杜斅、赵民望、吴源为夏官,兼太子宾客,秋冬官缺,以本等摄之。一月分司上中下三旬,位列公侯都督之次,寻亦罢。

根据这段记载,杜敩担任的四辅官应当为明代宰相制到内阁制的过渡官职。在传统中国的政治制度中,君权与相权常常处于对立冲突之中。明太祖朱元璋则直接废除了宰相制。但作为皇帝处理朝政的助手,其承担的工作是非常重要的。基于这样的考虑,明初的统治者们模仿“三公四辅”的政治设计,设立了四辅官的职位。且从史料来看,这一官职存在的时间并不长。虽则明史对杜敩的记载极少,但对于其继任者安然却有专门的传记,在《明史安然传》中,对四辅官有如下记载:

户部尚书范敏荐耆儒王本、杜佑、龚斅,杜斅、赵民望、吴源等。召至,告于太庙,以本、佑、龚戮为春官;杜敦、民望、源为夏官。秋、冬阙,命本等摄之。位都督次,屡赐敕谕,隆以坐论之礼,命协赞政事,均调四时。会立冬,朔风酿寒。帝以为顺冬令,乃本等功,赐敕嘉勉。又月分三旬,人各司之,以雨?易时若,验其称职与否。刑官议狱,四辅及谏院覆核奏行,有疑谳,四辅官封驳。

从“刑官议狱,四辅及谏院覆核奏行,有疑谳,四辅官封驳”看,四辅官的职能与明代中后期的内阁十分相似——皆是作为皇帝的顾问,协助皇帝处理政务而存在。在王宾为杜敩撰写的行状中,我们可以看到杜敩身为“位都督次”的四辅官与明太祖朱元璋君臣交往的四个片段:一是朱元璋就治国理政的方法向杜敩垂询,二是杜敩向皇帝举荐宋讷为国子监祭酒,三是皇帝到杜敩府上探望他,四是杜敩因老病辞归,朱元璋礼送其还乡。从这些事件不难看出,一则杜敩担任的四辅官为帝王近臣,二则其主要职责是向帝王建言献策。而从皇帝亲至探望和礼送杜敩还家来看,这一官职亦极受皇帝重视。

从目前掌握的资料看,杜敩担任此职仅两年的时间。洪武十五年,年已古稀的杜敩辞官回家。在朝不虑夕的最后时光里,杜敩积极地求医问药,希图延年益寿,无奈身患沉疴,亦无处寻觅良医:

退休归山衰病缠,七十有二交流年。拄杖瘦扶老鹤像,唾盂粘貯长蛟涎。

散圆祇在祛咽膈,鲠饐何劳祝后前。久抱沉痾卧连夕,不知谁是杏林仙。

从“唾盂粘貯长蛟涎”来看,杜敩所患的应当是西医中所谓的呼吸道疾病。这在杜敩生活的时代却是难以治愈的痼疾。洪武十七年,他因病去世。

纵观杜敩的一生,大多数时间是在蒙元统治之下度过的。在异族统治之下,他虽然天纵奇才,却也未能得到高爵显禄。入明以后,短暂的京官任职经历虽然给他带来了无限的荣耀,但身为帝王近臣,却也如履薄冰。在其身后,他的四个儿子,杜承、杜壬、杜乙、杜寅继承了他的事业,“四子具业儒”。其孙杜矩,官至松江推官;曾孙杜伦,官至汉中府知府,亦可见其家族业儒成风,对子弟影响深远。

二、拙庵与《拙庵集》

自古文人,其别号多用雅称命名,如蒲松龄之于聊斋,归有光之于项脊轩。研究这些名称之由来,对于梳理作者的生平、创作旨趣等有重要的意义。在《拙庵杜先生行状中》,王宾言杜敩“所称道号不同,或南坡,或太行樵者,或拙庵,有诗成集遗世”,可见杜敩生平之别号甚多。但从现存资料来看,他的文集、居处皆以拙庵为名,可见无论是杜敩本人,还是文集的编纂者、杜敩的孙子杜矩,皆以拙庵作为最能概括他一生文学创作的最重要的符号。

(一)“拙庵”名号的由来

在东汉许慎的《说文解字》中,“拙,不巧也,从手、出声”。上党张安伯也提及:“巧视拙若愚,常情也。”吴善曰:“凡人闻言己之拙则不悦,闻言己之巧则乃喜,此众人之常情,古今之通病,虽愚夫愚妇莫不知之。”但是杜敩虽自号拙庵,并非不巧。同郡张安伯即认为“夫才辨智慧灼无不知,性之明也。吉凶悔吝皆由顺正,所养然也。”阜城张文振也有:“予谓致道不风云、月露、山川、花木是取,而惟拙是取。不高堂、大厦、上栋、下宇是居,而惟菴是居,可以觇其志矣。夫菴,草圜也,且以拙言之。拙,巧之反也,而乃自目之,于乎致道,岂暧昧墨床,拙于时者乎?”

杜敩诸位好友的叙说,恰巧高度概括了他人生追求。杜敩品行端正,深为当地文人赏识,拙庵成为其优良秉性的象征。据《潞州志》记载:“杜工部诗有云:‘用拙存吾道,’先生今以拙名菴,可谓克肖远祖矣。”用“拙”来表达对美好品行的追求,自从杜甫即有之,由此可见,杜敩以“拙菴”命名自己的居所,与他对杜甫的追慕不无关系。

吴源性对杜敩自号为“拙菴老人”谈了自己的观点:“齿宿而德尊,人不敢以姓字呼之,故因其以拙自号,而称之曰拙庵老人云。”在这段话中,吴源性认为,杜敩因“齿宿而德尊”,且因其“以拙为自号”,被人尊为拙庵老人。由是可知,拙庵作为称号,在杜敩的家乡流传甚广,杜敩在当地才名之盛,名望之高亦可于此见于一斑。

(二)《拙庵集》的成书及存佚情况

现存杜敩《拙庵集》为明成化年间刻本,由其孙杜矩汇纂而成。全书分为十卷,其中,朱元璋征召杜敩赴京、任命其为四辅官的圣谕、制命为第一卷,第二至第七卷为杜敩之诗作, 第八、第九卷为杜敩创作的文章、诗序,第十卷为杜敩生平交往的友人与他的酬唱之作。在正文开始前,有序二,其一为都察院佥都御史叶盛于明英宗天顺八年(1464)年受杜矩委托而书,其二是翰林院侍读钱溥成化八年(1472)书之;有后记、跋各一,后记由礼部右侍郎刘龙于嘉靖四年(1525)撰文,跋由嘉靖四年壶关县知县张友直撰文。这些序跋文为研究杜斅《拙庵集》的汇集与修撰过程提供了重要的参考资料。

首先是叶盛、钱溥为其《拙庵集》所书之序文(以下简称叶文、钱文)。叶文对《拙庵集》的体例做了说明:

名臣宋讷实斅所荐引,故具录。圣制为一卷居其前,平生著述多散逸,其仅存者为诗六卷,为文二卷,斅事行当存国史,今存于家,有状可稽,拙菴自命,举凡出处交游,有题咏赠遗之作并为附录一卷,殿其后焉。

叶盛的序文为向我们阐明了《拙庵集》的体例。前为皇帝之制谕,后为杜敩好友与其交游赠答之作,皆非杜敩亲自为之,仅相关而已,这在其它作家的文集中是较为罕见的。当然,推测杜矩之所以如此编纂其祖父的诗文集,乃“平生著述多散逸”的缘故。在叶盛之后,钱溥亦为之序,在序文中,除了像叶文一样谈起了杜敩四辅官的来历与名称之含义,他认为,杜斅之文集之所以如此编纂,主要是为了“足征”,意即为考证杜敩生平起到相应的作用。

其次是刘龙、张友直为杜敩文集所作的后记与跋(以下简称刘文、张文)。刘文、张文均为嘉靖四年而作。按刘文所述,斯文所作乃因时任壶关县知县的张友直嘱托其为之,具体是因张友直“集刻虽藏其家,力不能自举”,且“地僻少文,鲜或过而问之”。杜敩作为壶邑之名人,如无足够分量之人为其文集作记,则难以彰显其文化地位之重要;县级官吏作为帝国的基层官员,庶务繁杂,亦无力为之,再加上刘龙本为上党人,与杜敩乃是邻邑,种种机缘,促成了杜敩拙庵集的刊刻。在张文中,其言曰杜敩《拙庵集》“既成刻之,残缺不可不补也,遂广其传传以慰予初心”。既言“补残缺”、“广其传”,可见杜敩的文集有赖于此次刊刻,才得以传世。目前明清时期的地方史乘中收录的杜敩诗文、制命及其友人的交游赠答之作,除了可能直接来源于杜氏后人外,与此集在明代的流传当有着密切的关系。

总而言之,作为元明之际上党地区文坛翘楚的杜敩,其生前在潞州士人中间已经享有盛名,但“胜地不常,盛筵难再”,在其孙杜矩、曾孙杜伦之后,家道渐颓。而其文集的编纂与修补,一方面因杜矩对于传承家学的需求,另一方面则由于他的文名远播,再者,则是因官员们出于地缘上的考量对杜敩诗文的推崇。自明以降,“三老四辅”已经成为壶关地域历史上的两座文化丰碑。三老令狐茂因为汉武帝太子鸣冤而受到嘉奖,四辅杜致道则因近侍帝王、长于诗文而闻名海内。自明代至今,称颂二人的诗文屡屡见于方志之中,地域名人在地域文化认同上发挥的作用可见一斑。