基于RS和GIS的重庆市忠县土壤侵蚀时空演变分析

刘倩楠 郭善昕 姜小砾

摘要:以重庆市忠县为研究区域,以1990、2015年的Landsat TM和Landsat TM8 OLI为主要数据源,基于RS和GIS并结合实地采样的土壤遥感调查数据,获取研究区域土壤侵蚀数据,并进行土壤侵蚀空间分布格局与时空动态演变规律的分析。结果表明,两个时期土壤侵蚀总体格局基本都是以微度侵蚀为主,1990、2015年所占的面积比例分别为44.67%和54.88%,轻度、中度和强度侵蚀三者之和分别为50.99%和41.59%;微度侵蚀的面积呈增加的趋势,而其他侵蚀类型呈减少的趋势;剧烈侵蚀面积减少的幅度最大,为25.77%;轻度侵蚀减少的面积最大,为101.16 km2;微度侵蚀与轻度侵蚀之间的转换数量较大,转换相对剧烈,极强度和剧烈侵蚀与其他侵蚀类型之间转移变化量相对较小。

关键词:遥感;土壤侵蚀;时空演变;空间分布;重庆市忠县

中图分类号:F301.24;P208 文献标识码:A

文章编号:0439-8114(2020)06-0028-06

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2020.06.005 开放科学(资源服务)标识码(OSID):

RS and GIS-based analysis on spatial-temporal evolution of

soil erosion in Zhong county,Chongqing city

LIU Qian-nan,GUO Shan-xin,JIANG Xiao-li,WANG Jin,CHEN Jin-song

(Center for Geospatial Information,Shenzhen Institutes of Advanced Technology Chinese Academy of Sciences,

Shenzhen 518055,Guangdong,China)

Abstract: Based on Landsat TM, Landsat TM8 OLI, RS, GIS and field remote-sensing survey data in 1990 and 2015, the spatial distribution of soil erosion pattern and its spatial-temporal evolution characteristics in Zhong county, Chongqing city were analyzed. The results shows that in these two periods, soil erosion was dominated by the micro erosion. The proportions of the soil erosion in 1990 and 2015 were 44.67% and 54.88%, respectively. The sumsof area proportions of the area in the mild, moderate and strong soil erosion type in 1990 and 2015 in this area is 50.99% and 41.59%, respectively. As the area of micro erosion increases, the area of other erosion types decreases. Strong erosion area showed the sharpest cut (25.77%) and mild erosion area narrows mostly(101.16 km2). The great conversion happens between micro erosion and mild erosion, as the conversion between extreme strong erosions and strong erosions with other erosion types were relatively smaller.

Key words: remote-sensing; soil erosion; spatial-temporal evolution; spatial distribution; Zhong county of Chongqing city

土壤侵蝕是指地球表面的土壤及其母质受水力、风力、冻融、重力等外力的作用,在自然因素和人为因素的影响下发生的各种破坏、分离、搬运和沉积的现象[1,2]。土壤侵蚀致使土地退化、土壤肥力降低、河道和湖泊淤积,从而加剧干旱和洪涝等灾害的发生,已经成为导致生态环境恶化的重要因素[3]。土壤侵蚀目前已成为全球性的重大环境问题之一,引起了世界各国的广泛关注[3,4]。国内外关于土壤侵蚀的研究包括形成原因和过程、影响因素、土壤侵蚀调查和监测、管理、治理等[5]。

然而,传统的土壤侵蚀研究方法难以进行大尺度区域土壤侵蚀状况的调查与分析[3]。随着以GIS和RS为代表的空间信息技术的迅猛发展,GIS和RS开始被引入土壤侵蚀调查研究中。GIS和RS具有高效、快速、大范围、实时和动态监测的技术优势,通过与通用土壤流失方程(USLE)相结合,目前已广泛应用于区域范围内土壤侵蚀的定量研究[6-12],成为主流的土壤侵蚀研究方法[13]。

重庆市位于长江中上游地区[14],是三峡库区的主要所在地,是长江上游生态屏障的最前沿。全市40个区、市、县(自治县)中绝大部分属于水土流失重点治理区[15],属于典型的敏感生态区[16]。忠县地处重庆市中部三峡库区腹心地带,境内山峦起伏重迭,海拔高低悬殊[17],呈“三山两槽”地形,系深丘浅丘夹山脉地貌,受复杂的自然因素和人为活动的影响,水土流失十分严重[18],且该区域内的土壤侵蚀类型呈现复杂多样化,水力侵蚀和石漠化情况比较严重。外加之该区域受三峡库区生态移民的影响,经济基础薄弱,生态环境脆弱等突出,特别是自然环境保护和人类活动矛盾冲突更加剧烈[18],属于典型的生态脆弱区。特别是县城地区属于半淹县城就地后靠新建类型,在三峡库区具有较强的代表性[15,18]。基于此,以三峡库区半淹县城为研究对象,借助于RS和GIS技术,在获取研究区1990年和2015年土壤侵蚀空间分布特征的基础上,分析土壤侵蚀的时空格局变化,揭示完成土壤侵蚀时空演变进程,以期为该区域相关部门水土流失防治提供科学依据和理论支持,从而为科学地组织人类有序活动、减轻区域土壤侵蚀提供科学决策依据[19]。

1 材料与方法

1.1 研究区域

忠县位于重庆市中部,地理坐标为107°32′—108°14′E,30°03′—30°35′N,东北与万州相邻,西接垫江县,东南与石柱县毗邻,西南与丰都县接壤,北与梁平县为界。境内低山起伏,属典型的丘陵地貌,土壤类型以棕紫泥为主[15],耕地和林地为其主要的土地利用类型(图1),其中,水田在耕地中占据较大比例,自然植被由亚热带常绿阔叶林、针阔混交林和针叶林构成。地貌由金华山、方斗山、猫耳山3个背斜和其间的拔山、忠州2个向斜构成,最高海拔1 680 m,最低海拔117 m(图2)。忠县地处暖湿亚热带东南季风区,属亚热带东南季风区山地气候,温热寒凉,四季分明,雨量充沛,年降雨量1 200 mm,境内有溪河28条,均属长江水系,日照充足,≥10 ℃年积温5 787 ℃,年均温18.2 ℃,无霜期341 d。

1.2 遥感数据处理

以1988、2015年9月两期Landsat TM和Landsat TM8 OLI为主要数据源,研究区域1∶50 000的地形图作为基础的地理参照数据,基于遥感处理软件ENVI 5.1支持下,对两期遥感影像进行几何精校正和自动匹配处理,保证其几何精度误差,投影方式为横轴墨卡托投影UTM(Zone48N),在此基础上,进行遥感影像大气校正、图像掩膜裁剪、去云及阴影等预处理。

根据野外GPS调查的样点数据,结合Landsat TM数据影像特征和实际区域土地利用情况,在找出遥感影像与地理要素指标之间的对应关系的基础上[20],建立遥感图像解译标志,运用ENVI 5.1中监督分类的最大似然法完成遥感影像分类处理,将研究区域的土地利用类型划分为耕地、林地、草地、水域、城乡工矿居民用地、未利用地等6大类,并采用随机抽样法完成分类结果精度验证,基于ArcGIS 9.3完成分类结果修正和拓扑等处理,最终生成土地利用分布专题图,并生成土地利用代码。

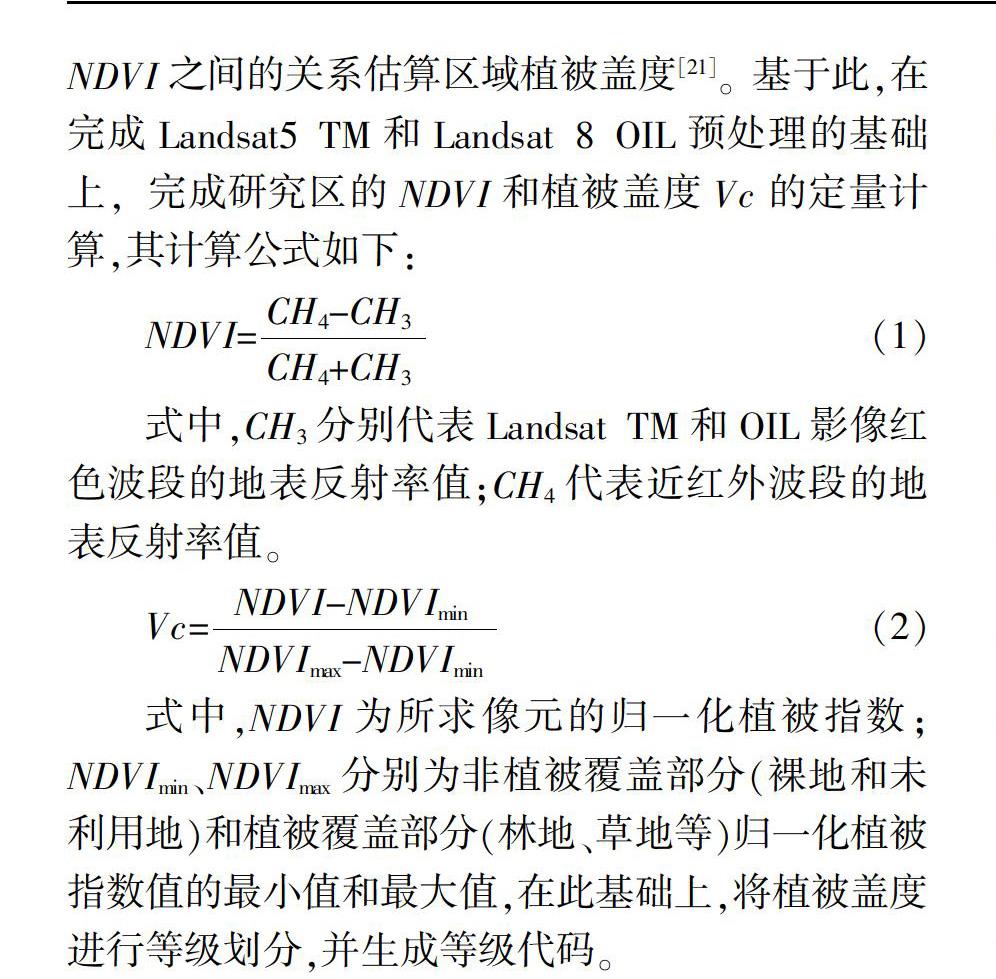

在遥感监测植被盖度中,通常利用植被盖度与NDVI之间的关系估算区域植被盖度[21]。基于此,在完成Landsat5 TM和Landsat 8 OIL预处理的基础上,完成研究区的NDVI和植被盖度Vc的定量计算,其计算公式如下:

式中,NDVI为所求像元的归一化植被指数;NDVImin、NDVImax分别为非植被覆盖部分(裸地和未利用地)和植被覆盖部分(林地、草地等)归一化植被指数值的最小值和最大值,在此基础上,将植被盖度进行等级划分,并生成等级代码。

1.3 方法

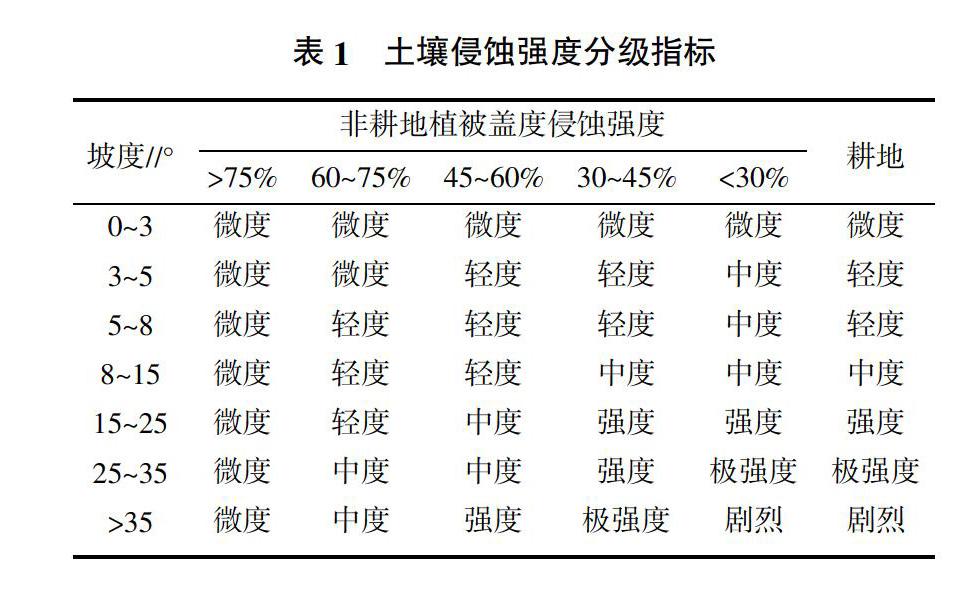

虽然研究区域有水力侵蚀、重力侵蚀、工程侵蚀和沙漠沙化侵蚀等多种侵蚀形式,但水力侵蚀是其最主要的侵蚀类型, 故在本研究中对重力侵蚀、工程侵蚀和沙漠沙化侵蚀等不进行强度分级,仅对水利侵蚀的强度等级进行划分,划分的依据主要按照水利部制定的全国第二次土壤侵蚀遥感调查土壤侵蚀分级标准(SL190-2007),本研究同样将水利侵蚀的强度划分为6个等级[15],分别为微度、轻度、中度、强度、极强度和剧烈,具体的分类标准见表1。基于此,在ArcGIS 10的支持下,完成研究区域地形图的矢量化处理,并构建数字高程模型(DEM),进而完成坡度等級的定量提取,并生成坡度分级图,构建坡度等级代码。基于ArcGIS空间分析功能,将研究区域的坡度分级数据、植被盖度分级数据和土地利用数据进行叠加分析,生成新的坡度、植被盖度和土地利用叠加代码。结合坡度分级和土地利用数据,参照土壤分类分级标准和现有的研究成果,依据水力侵蚀标准,对叠加后的代码进行分析,生成水力土壤侵蚀强度分级并最终形成土壤侵蚀强度分级图。借助于ArcGIS 10,将两期土壤侵蚀分类分级图进行空间叠加,进而获取土壤侵蚀在时空演变上的动态变化信息。

1.4 精度验证

基于ArcGIS 10,部分以水利部第三次全国土壤侵蚀遥感调查数据为基准,并结合研究区域的土地利用类型数据,采用GPS野外调查点和生成随机样点(Create random points)相结合的方法,完成研究区域土壤侵蚀强度等级划分的精度验证工作。

2 结果与分析

2.1 土壤侵蚀类型及分布

在RS和GIS的支持下,获取研究区1990—2015年土壤侵蚀空间分布特征(图3),进而完成侵蚀数据统计计算,具体结果见表2。研究区域两期土壤侵蚀强度都分为6级,两个时期土壤侵蚀总体格局都是微度侵蚀占据主体地位,其面积比例分别为44.67%和54.88%。微度侵蚀主要分布在忠县中西部地区,包括马灌镇、花桥镇和拔山镇3镇接壤地区,该区域地势相对平缓,土地类型主要以林地和灌木林地为主,植被保护相对较好,土壤侵蚀相对较弱,生态环境质量较好。此外,长江沿岸的高山区域也是微度侵蚀的一个集中分布区域。该区域海拔相对较高,坡度较陡,大量的森林植被受人类活动干扰强度小而得以保存,基本处于原始植被状态。这是因为长江沿岸地区防护林建设得到高度重视,致使该区域的植被覆盖率高,水土保持能力增强,虽然微度侵蚀占据较大的比例,但其侵蚀量轻微。轻度、中度和强度侵蚀占据较大的比例,1990、2015年三者之和分别为50.99%和41.59%,这3种侵蚀形式在全县广泛分布,主要是受到地形起伏度的影响,且轻度侵蚀占据最大的比例,其次为中度侵蚀。中度侵蚀对应的地类多为柑橘园地,虽然该地类很容易受到较为强烈的人类活动干扰,但柑橘园地生长周期普遍较长,并伴有大量林木的存在,可更好地实现保土保水的功能。中度和强度侵蚀多发生在水力侵蚀和石漠化的交叉区域。人类干扰活动的增强,造成石漠化程度的加剧,致使该区域内土壤肥力下降、土层变薄,基岩裸露,给农业生产活动带来极大危害[19]。极强度和剧烈侵蚀所占的面积比例相对较少,而剧烈侵蚀所占的比例最小,1990、2015年面积比例仅分别为0.64%和0.48%,主要为长江沿岸干旱河谷区、稀疏植被区的高山裸土区和>25°的部分坡耕地。对于高山裸土区而言,土壤在无植被保护的情况下,裸露土壤在水力侵蚀和重力侵蚀的双重作用下,就会造成土壤中的颗粒物大量流失和迁移,加速了该区域的石漠化进程,更加剧了该区域的生态环境恶化。对于陡坡耕地而言,在一定经济利益和可利用耕地面积限制的影响下,人类加剧了对该区域的垦殖活动,致使该区域植被破坏较为严重,土壤结构遭到破坏[2],加剧其水土流失强度。因此,加强植树造林力度并继续推行“退耕还林、还草”等生态工程是减少坡耕地水土流失的重要措施。

总之,就忠县土壤侵蚀整体状况而言,微度和轻度侵蚀两者之和占据较大的比例,1990、2015年分别为64.83%和70.38%,且微度侵蚀面积呈增加的趋势,在一定程度上表明自1998年以来,“退耕还林”“退耕还草”和其他形式的生态保护工程措施的实施确实取得了一定效果,水土流失在某些区域得到一定程度的缓解,土壤侵蚀在一定程度上得到了抑制,区域总体上水土保持良好,土地利用类型结构基本上趋于合理化。

由表2的统计分析可知,2015年的微度侵蚀面积有所增加,其增加的面积为221.67 km2,而其他侵蚀类型的面积都呈现一定程度的减少,轻度、中度、强度、极强度、剧烈侵蚀减少的面积分别为101.16、69.95、32.90、14.07、3.59 km2。其中剧烈侵蚀面积减少的幅度最大,为25.77%,但其减少的面积最小,其次为轻度侵蚀,减少的幅度为23.10%,强度侵蚀减少的幅度最小,为11.82%。

2.2 土壤侵蚀动态变化分析

基于研究区土壤侵蚀转移矩阵(表3)可以看出,大面积的轻度侵蚀区转化为微度侵蚀区,转移量为196.166 km2,其次是中度侵蚀,其转移量为77.722 km2,此外剧烈侵蚀也有3.047 km2的转移量,该转移量大于剧烈侵蚀向其他类型转移数量的总和,且部分转移发生在坡度>25°的坡耕地上。这种转移除了受“退耕还林、还草”工程的影响外,地形等自然条件在一定程度上也限制了人类的一些干扰活动,区域土地呈现一定的合理化。对于轻度侵蚀而言,微度侵蚀是其最大的转入来源,转入量为66.797 km2,土壤侵蚀呈现一定的逆转移,且微度转化为轻度和轻度转化为微度之间的转换相对剧烈,主要发生于柑橘园地区域,表明在发展当地经济时,既要做到对土地的合理利用,增加人民经济收入,又要做好水土保持等生态措施,要调整农业生产结构,尽可能地做到宜粮则粮和宜林则林。此外,中度侵蚀也是轻度侵蚀的重要来源,其转移量为26.793 km2。对于中度侵蚀而言,微度和轻度侵蚀是其重要的转入来源,转移量为29.522 km2,此外强度侵蚀和极强度侵蚀也向中度侵蚀转移了14.983 km2,在一定程度上表明局部区域的生态环境质量有所好转。对于强度侵蚀而言,中度侵蚀是其重要的转入来源,转入量为9.623 km2,其次为微度侵蚀,转移量为4.056 km2,虽然呈现一定的逆转移,但是强度侵蚀向微度侵蚀的转移量要远大于微度侵蚀向强度侵蚀的转移量,表明局部区域的土壤侵蚀得到了一定的缓解。对于极强度和剧烈侵蚀而言,其转移变化量相对较小,转移量主要分布在长江沿岸高山峡谷地带,石漠化侵蚀相对严重,此外新城的改造区域也是其主要的分布地带之一。总体而言,研究区域的水土流失程度得到了一定的缓解,土壤侵蚀程度加剧的现象得到了很大程度的遏制,总体上水土保持质量良好,区域的生态环境质量有所提高。这在很大程度上源于天然林保护及退耕还林、还草等生态措施的积极推行,今后要继续加大荒山荒地的改造力度,合理利用荒山荒坡和瘦薄土地栽植经济林木和用材林[22],在增加植被治理坡面水系的同时,进而防止水土流失,在此基础上,继续推行CDM(Clean development mechanism,CDM)造林和护林工程,恢复和保护原生的森林植被。但对于局部区域而言,还存在着毁林开荒等不合理的土地利用方式,在一定程度上存在着侵蚀強度增大,在经济利用利益的驱使下,致使该区域的坡地土层变薄,生产条件差[22],水土流失加剧,区域生态环境有所恶化,但是其发生的面积都相对较小,这与人类强烈的干扰活动有着非常直接的关系。因此,将毁林种粮和不适宜粮食生产的耕地进行改造,逐步实现退耕还林和还草,特别对于较高的山岭及陡坡地区而言,适宜发展柏、松、青杠等用材林;对于坡度大的中等海拔区域,适宜种植油桐、茶叶和药材等[23];缓坡低海拔地带,适宜种牧草并发展畜牧业,并加速荒山草坡的绿化进度。

2.3 水土流失应对策略

忠县是三峡库区典型的岩溶山区,不仅土层浅薄且石漠化严重,很难对土壤性质进行改良。对于土壤侵蚀结果而言,很大程度上取决于土地利用类型的植被覆盖与管理因子和水土保持措施因子的变化[18],且土壤侵蚀状况的好坏与土地利用/覆盖类型的变化调整有着密不可分的关系。可见,水土流失治理的关键是在合理调整研究区土地利用类型结构和增强植被覆盖率的基础上,进一步重视水土保持措施和工程措施实施[18]。

结合研究区域25年忠县土地利用数据,林地和园地的面积都呈增加的趋势,分别增加了32.37和16.97 km2,耕地面积已呈大幅度的减少,表明研究区域土地利用结构趋于合理化,土壤侵蚀整体状况得到了一定程度改善。但是在实际的调查中发现,局部区域还存在着毁林开荒、陡坡耕田和频繁变更土地利用类型等不合理的土地利用方式,在加大其侵蚀强度的同时,对于区域的生态安全造成潜在的危害。基于此,本研究主要从合理调整研究区土地利用类型结构的观点出发,探究应对区域水土流失的对策。首先要加大“退耕还林”和“退耕还草”的力度,以坡改梯为突破口,通过一定的生态工程措施把坡度较大、土壤贫瘠和地块较小等不适宜耕种的耕地或弃耕地,转变为林地、园地和覆盖度较高的草地,尤其对于坡度>25°的坡耕地而言,除了容易产生水力侵蚀外,还更容易产生重力侵蚀,更不适宜进行农耕操作,还容易形成一些次生的灾害。因此,除了实施一定生物措施外,还要辅助一定的工程措施,对土壤土质疏松和岩土裸露等进行保护,防止人类活动二次干扰带来的危害[18],今后以生态功能建设为主导,提高区域生态环境承载力。其次,要尽可能地减少土地利用类型之间的转换次数,过多土地利用类型转变不仅导致土地利用活动频繁,而且不利于地表稳定,结果造成土层扰动剧烈,容易产生高强度的侵蚀。因此,要加大旱地向林地、园地和草地的转换力度,尤其是提高经济园地的比重,在适宜的区域种植枇杷、橘子、柚子、核桃等果树和金银花、杜仲、银杏等药材树木,除了获得一定的经济效益和形成特定农业产业结构外,还起到了很好的水土保持作用,促进农林和环境的协调发展,可为三峡库区其他区域提供一定的借鉴经验,此外一定要防止因植被变化而导致土壤侵蚀加重的土地类型转换,相关研究发现旱地的土壤侵蚀强度指数较大,易造成水土流失发生,有很大威胁,故避免在土地利用结构调整的过程中出现土地利用结构局部出现不合理的现象[18],今后要在经济效益和生态效益为中心的前提下,做好多项生态措施的综合利用,促进农村产业结构调整和布局优化。最后,随着当地经济的发展和城市化进程的加速,大规模的城市扩建和交通道路的修建,在一定程度上也加速了部分区域的土壤侵蚀,因此在发展经济的同时,还需要合理配置植物措施和工程措施,协调人口、资源、发展、经济和环境之间的关系。

3 结论

忠县是西南地区的典型岩溶山区,土层较薄且土壤形成速度缓慢,生态环境十分脆弱。本研究基于RS和GIS分析探索了重庆市忠县1990—2015年土壤侵蚀时空特征的基本规律及其内在机制。结果表明,两个时期土壤侵蚀总体格局都是微度侵蚀占据主体地位,面积比例分别为44.67%和54.88%,轻度、中度和强度侵蚀三者之和分别为50.99%和41.59%;微度侵蚀的面积呈增加的趋势,增加的面积为221.67 km2,侵蚀类型的面积都呈一定程度的减少,剧烈侵蚀面积减少的幅度最大,强度侵蚀减少的幅度最小;该研究成果可为该区域的水土保持规划、水土流失治理及防治规划决策提供重要依据和技术支持。

本研究借助于RS和GIS技术,并辅助于水利部第三次全国土壤侵蚀遥感调查和野外考察数据,通过对1990年Landsat TM和2015年Landsat TM8 OLI 处理,快速、准确和科学地获取了研究区域土壤侵蚀类型时空分布图,并揭示其土壤侵蚀时空演变特征和形成机制,较好地完成大区域水土流失現状的评价分析[23],该研究成果可以为三峡库区其他区域的水土流失定量监测提供一定的理论依据和技术支撑,但是由于受到遥感图像空间分辨率的影响,对山区小流域中一些面积较小的坡改梯耕地而言,在遥感图像解译的过程中,没有被解译出来,其治理效果也不能很好地反映出来,这是今后研究需要注意的问题;由于大规模的工程建设造成的土壤侵蚀大部分呈点、线状分布,在遥感图像的解译过程中,也没有很好地反映出来,这在一定程度上不可避免地忽略了一些比较严重的侵蚀类型[15],都会对土壤侵蚀强度等级的划分带来影响,在今后的土壤侵蚀研究过程中都是急需要解决的问题。但是随着越来越多的高分辨遥感数据广泛应用,在定量分析土地利用和植被覆盖的基础上,综合分析土壤侵蚀强度判别模型和动态更新遥感数据,并利用多源遥感数据,结合大比例尺的数字化地形图,可以很好地完成动态监测整个三峡库区水土流失现状格局及进程,深入研究区域土壤侵蚀时空演变、土地退化机制和生态环境恶化等问题,对该区域水土流失的防治规划、经济发展、生态移民和可持续发展决策具有重要意义。

参考文献:

[1] 王占礼.中国土壤侵蚀影响因素及其危害分析[J].农业工程学报,2000,16(4):32-36.

[2] 姜 琳,边金虎,李爱农,等.岷江上游2000-2010年土壤侵蚀时空格局动态变化[J].水土保持学报,2014,28(1):18-25,35.

[3] 周湘山,孙保平,李锦荣,等.基于GIS和USLE的土壤侵蚀定量分析研究——以四川省洪雅县为例[J].水土保持研究,2011,18(4):5-10,15.

[4] QIAO Y L,QIAO Y. Fast soil erosion investigation and dynamic analysis in the Loess Plateau of China by using information composite technique[J].Advances in space research,2002,29(1):85-88.

[5] 裴 厦,姚治君,章予舒,等.基于RS和GIS的西藏察雅县土壤侵蚀动态监测与分析[J].自然资源学报,2011,26(2):302-309.

[6] 董婷婷,张增祥,左利君.基于GIS和RS的辽西地区土壤侵蚀的定量研究[J].水土保持研究,2008,15(4):48-52.

[7] 杨 娟,葛剑平,李庆斌.基于GIS和US LE的卧龙地区小流域土壤侵蚀预报[J].清华大学学报(自然科学版),2006,46(9):1526-1529.

[8] 黄金良,洪华生,张珞平,等.基于GIS和USLE的九龙江流域土壤侵蚀量预测研究[J].水土保持学报,2004,18(5):75-79.

[9] 何兴元,湖之滨,李月辉,等.GIS支持下岷江上游土壤侵蚀动态研究[J].应用生态学报,2005,16(12):2271-2278.

[10] RANZI R,LE T H,RULLI M C. A RUSLE approach to model suspended sediment load in the Lo river(Vietnam):Effects of reservoirs and land use changes[J].Journal of hydrology,2012(422-423):17-29.

[11] TRAN L T,RIDGLEY M A,DUCKSTEIN L,et al. Application of fuzzy logic-based modeling to improve the performance of the Revised Universal Soil Loss Equation[J].Catena,2002,47(3):203-226.

[12] XU L F,XU X G,MENG X W. Risk assessment of soil erosion in different rainfall scenarios by RUSLE model coupled with Information Diffusion Model:A case study of Bohai Rim,China[J].Catena,2013,100:74-82.

[13] 怡 凯,王诗阳,王 雪,等.基于RUSLE模型的土壤侵蚀时空分异特征分析——以辽宁省朝阳市为例[J].地理科学,2015, 35(3):365-372.

[14] 杨存建,刘纪远,张增祥.重庆市土壤侵蚀与其背景的空间分析[J].水土保持学报,2000,14(3):84-87.

[15] 张忠启,文安邦.土壤侵蚀遥感调查——以重庆市忠县为例[J].水土保持研究,2007,14(1):295-297,300.

[16] 李阳兵,邵景安,杨 华,等.重庆市土壤侵蚀空间格局研究[J].重庆师范大学学报(自然科版),2007,24(4):12-15.

[17] 孙 凡,刘伯云,游 翔,等.重庆市渝东北地区土壤侵蚀空间分布[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2010,27(2):26-30.

[18] 李茂祥.基于生态安全的三峡库区土地利用功能分区研究——以重庆市忠县为例[D].重庆:西南大学,2015.

[19] 喻 锋,李晓兵,陈云浩,等.皇甫川流域土地利用变化与土壤侵蚀评价[J].生态学报,2006,26(6):1947-1956.

[20] 史彦林.基于GIS的饶河县土壤侵蚀动态变化研究[J].中国水土保持,2014(10):47-49.

[21] 高清竹,李玉娥,林而达,等.藏北地区草地退化的时空分布特征[J].地理学报,2005,60(6):965-973.

[22] 韩少卿,杨兴礼.土地生态适宜性分区及土地生态开发——以重庆市忠县为例[J].安徽农业科学,2007,35(3):815-816.

[23] 周祖煜,章孝灿,聂国辉,等.基于多源遥感数据的浙江省水土流失遥感监测[J].中国水土保持科学,2011,9(2):4-10.