“1+X”证书制度视角下新兴产业发展与创新人才匹配度研究

王碗 许柏松 武健

摘要:“1+X”证书制度是促进技术技能人才培养培训模式和评价模式改革、提高人才培养质量的重要举措,是促进产业发展与创新人才高度匹配的重要途径。利用GM(1,1)模型,通过分析江苏省53家新兴产业企业的问卷调查数据,得出新兴产业与创新人才匹配度数据及需求预测结果,提出以高技能人才培养培训、产业均衡发展、现有创新人才结构优化为提升新兴产业与创新人才匹配的切入点,并在此基础上提出深化职业教育改革、建立健全各层次创新人才的激励机制、构建新兴产业创新创业人才产学研联合培养机制、加大新兴产业创新人才培养投入力度、优化职业教育专业结构与培养层次等对策建议。

关键词:“1+X”证书制度;新兴产业发展;创新人才;匹配度

基金项目 2018年度国家社科基金青年项目“推进互联网、大数据、人工智能与中小企业深度融合的模式与路径研究”(项目编号:18CGL013);2017年度教育部人文社会科学研究规划基金项目“基于供给侧改革的新兴产业人才职业教育培训模式与策略研究”(项目编号:17YJA880073)

作者简介.汪碗,女,江苏理工学院科学技术处副处长,副研究员,主要研究方向为科技管理、职业教育;许柏松,男,常州市生产力发展中心高级工程师,主要研究方向为产学研合作、知识产权管理、科技服务等;武健,男,杭州电子科技大学副教授,硕士研究生导师,主要研究方向为技术创新管理、区域经济学和产业经济学。

中图分类号.G710

文献标识码A

文章编号.1674-7747 (2020) 03-0014- 09

一、引言

党的十九届四中全会提出,坚持和完善社会主义基本经济制度,推动经济高质量发展[1]2019年中央经济会议提出,着力推动高质量发展[2]。高质量发展已成为我国新时代经济社会发展的基本特征,而新兴产业是高质量发展的重要支撑。作为当下及未来一段时间内最具发展活力的产业,新兴产业是推动我国产业转型升级的核心力量(李红锦,曾敏杰,2019)[3],是促进我国经济持续发展的第一推动力,同时,也是实现经济强国战略的重要牵引力(曹崇延,郭成,长谷川惠一,2018)[4],是产业结构合理化和高度化的重要路径。创新人才是助推新兴产业发展的重要支撑,即新兴产业的发展离不开创新人才,创新人才的数量和质量直接影响着地区科技创新水平和新兴产业发展水平的高低。职业教育是培养创新人才的重要教育类型,发展现代职业教育是提升人力资源素质、稳定和扩大就业的现实需要,也是推动经济高质量发展、建设现代化强国的重要举措。2019年,中国职业教育拉开了新的帷幕,出台了《国家职业教育改革实施方案》;发布了《教育部财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》,正式启动了高等职业教育培养模式的改革;印发了《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》,自2019年开始,重点围绕服务国家需要、市场需求、学生就业能力提升,从10个左右领域做起,启动“1+X”证书制度试点工作。产业发展与人才有相互促进、相互制约的关系,二者的匹配度直接影响着经济的高效、高质量发展。而“1+X”证书制度是促进技术技能人才培养培训模式和评价模式改革、提高人才培养质量的重要举措,是促进产业发展与创新人才高度匹配的重要途径。

江苏省作为经济大省,其新兴产业的发展走在了全国前列,已经形成从传统产业向新兴产业的更迭换代。地区生产总值从1978年的249.2亿元增加至2018年的92 595.4亿元,年均增长率达15.95%。2018年,江苏省战略性新兴产业和高新技术产业产值占规上工业总产值比重分别提升到32%和43.8%。江苏经济的快速发展,特别是新兴产业的快速发展,对创新人才的需求剧增,新兴产业人才队伍整体供需矛盾分化明显,高层次人才、高技能人才的匮乏已在一定程度上影响到了新兴产业的发展(贲慧,张长征,2018)[5]。如何提高新兴产业发展与创新人才的匹配度成为当前国家和地方政府高度关注的焦点,也成为应用型本科院校、高职院校和企业培养适应新兴产业发展需要的创新人才的新课题。江苏省的新兴产业发展走在全国前列,因此,深入探讨其新兴产业与创新人才匹配度及创新人才需求预测,进一步激发新兴产业人才创新活力,为加快新兴产业发展提供政策参考,具有重要的现实意义。

二、新兴产业与创新人才的关联分析

产业变迁是经济社会发展的一种必然现象,新兴产业是经济社会发展和产业结构优化所催生的一种新业态。新兴产业的发展既是产业发展走向高度化的重要表现,也是人力资源高端化的重要表现。在2018年的两会上,习近平总书记强调,发展是第一要务,人才是第一资源,创新是第一动力。人才资源的数量与质量不仅关系着经济社会发展水平,还直接影响着产业发展的水平和质量。从产业发展与人才发展的一般规律来看,产业与人才互动符合推力一拉力规律[6],即人才推动产业升级,产业升级拉动人才发展,两种力量在动态调整中保持一定程度的平衡,为经济的持续稳定增长奠定基础[7]。

(一)新兴产业发展是创新人才的价值基础

随着新兴产业的不断发展,越来越多的高素质创新人才涌向新兴产业,并形成良性循环,进而促进新兴产业进一步发展和保持持久的产业竞争优势。新興产业的发展是创新人才以专业技能解决新材料、新能源、高端装备制造等生产过程中的实际问题[8],形成新技术、新工艺、新方法,从而推动新兴产业的技术创新,即新兴产业的发展是创新人才实现自我价值的基础。同时,随着新兴产业的不断发展,产业结构的合理化、高度化将导致人才结构的变化,吸引更多具备高级职称的人才投身新兴产业的创新创业中,新兴产业创新人才队伍的规模和质量将逐步提升。

(二)创新人才是新兴产业发展的第一资源

新兴产业的发展离不开高端技术技能人才的支撑[9],创新人才是新兴产业发展的第一资源。纵观产业发展历史,新兴产业的形成和发展通常集中于人才集聚区,正是因为拥有大批的创新人才以及高素质的产业人才,才能够有效地推动产业创新发展、产业结构合理化和高度化。创新人才影响着新兴产业的整体发展。在市场经济条件下,人才、资本等生产要素会由生产要素率低的部门和地区向生产要素率高的部门和地区转移,以实现生产要素的最优组合和利润最大化。随着创新人才的转移,创新人才的结构、规模和质量在不断调整,新兴产业也将随着创新人才的变化而呈现出不同的发展态势。当创新人才规模较大、质量较优时,新兴产业将呈现蓬勃发展态势,而当创新人才较少,甚至外流严重时,则新兴产业发展较为缓慢。即创新人才作为第一资源,能够推动新兴产业的快速发展。

三、江苏省新兴产业发展及创新人才现状

新兴产业的发展需要相应的创新人才与之匹配,才能够实现新兴产业的可持续高质量发展。近年来,江苏省委省政府高度重视,充分利用区位优势和地方资源,大力发展新兴产业,培养创新人才,取得了显著成效。

(一)江苏省新兴产业发展现状

江苏新兴产业规模和发展水平全国领先,在国内发展格局中形成了先发优势。2018年,江苏高新技术产业产值增长11.0%,占规上工业总产值比重达43.8%,科技进步贡献率达63%;战略性新兴产业产值增长8.8%,占规上工业总产值比重达32%,比2017年提高1个百分点①。2018年,新认定高新企业超8 000家,总数超过了18 000家。从全国情况来看,江苏省新材料、节能环保、医药、软件、新能源等产业规模居全国前列,节能环保产业占全国比重达25%,光伏产业占全国比重近50%②。

(二)江苏省创新人才现状

近年来,江苏省创新能力连续多年居全国首位,创新人才队伍不断壮大。2018年,全省研发人员达到79.41万人,比2010年增加了38.79万人,增长95.5%,年均增长8.74%。但是,2018年,江苏省各类专业技术人员为119.89万人,比2010年减少了20.64万人(见表1),年均下降1.97%。其中,工程技术人员由2010年的19万人减少到2018年的11.14万人,减少了7.86万人,年均下降6.46%;农业技术人员由2010年的2.72万人减少到2018年的2.53万人,减少了0.19万人,年均下降0.9%;科学研究人员由2010年的1.53万人减少到2018年的1.3万人,减少了0.23万人,年均下降2.02%。由此可见,虽然江苏省的研发人才得到了显著增长,但是各类专业技术人员(包括工程技术人员、农业技术人员、科学研究人员)却呈现下降趋势,创新人才的整体发展有待进一步优化。

四、新兴产业与创新人才匹配度分析

(一)模型简介(灰色预测模型)

灰色预测模型适用于“小样本、贫信息、不确定”问题的解决,尤其在数据序列较短(即历史数据个数较少)且有明显上升趋势时,预测精度较高[10]。灰色预测模型的实质是将无规律的原始数据进行累加生成,得到规律性较强的生成数列后重新建模,并由生成模型得到的数据通过累加生成的逆运算一累减生成得到还原模型,再由还原模型作为预测模型[11]。由于新兴产业发展及创新人才的相关数据较为贫乏,并且通过问卷调查所得到的数据较短,因此,本文选择对数据要求较为宽泛的灰色预测模型CM(1,1)进行实证分析。

(二)数据说明

本文所用数据来源于“江苏省新兴产业人才需求调查问卷”,主要对新能源、节能环保、新材料、高端装备制造业、生物产业及新兴信息产业等六大新兴产业进行调查,其中,新能源企业8家、节能环保企业5家、新材料企业5家、高端装备制造业企业16家、生物产业企业6家、新兴信息产业企业13家,共计53家企业。企业主要分布于常州市(21家)、徐州市(14家)、无锡市(7家)、苏州市(3家)、镇江市(3家)、南京市(2家)、盐城市(2家)、淮安市(1家)。

(三)匹配度数据结果分析及趋势预测

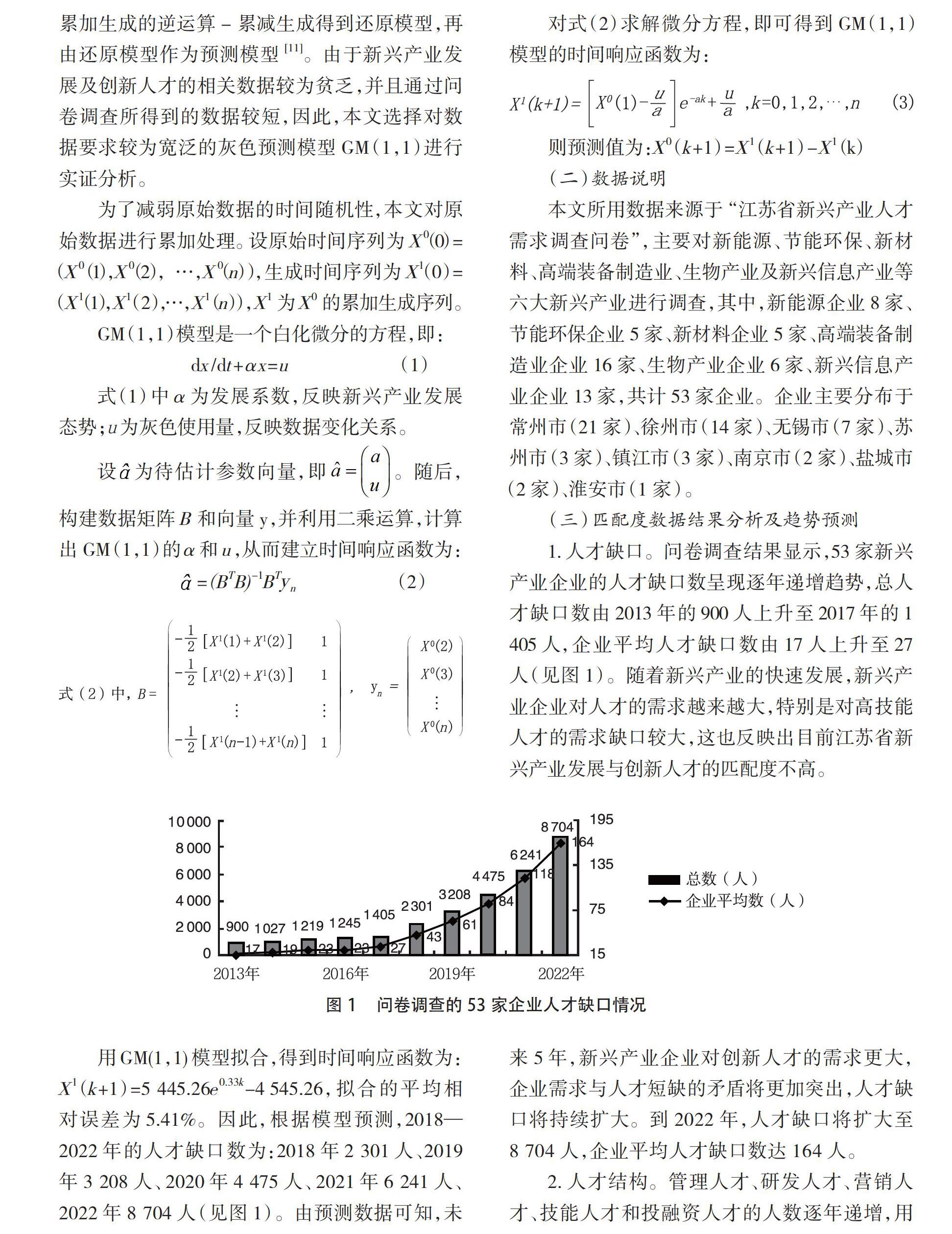

1.人才缺口。问卷调查结果显示,53家新兴产业企业的人才缺口数呈现逐年递增趋势,总人才缺口数由2013年的900人上升至2017年的1405人,企业平均人才缺口数由17人上升至27人(见图1)。随着新兴产业的快速发展,新兴产业企业对人才的需求越来越大,特别是对高技能人才的需求缺口较大,这也反映出目前江苏省新兴产业发展与创新人才的匹配度不高。

用GM(1,1)模型拟合,得到时间响应函数为:X1 (k+l)=5 445.260.33k-4 545.26,拟合的平均相对误差为5.41%。因此,根据模型预测,2018-2022年的人才缺口数为:2018年2 301人、2019年3 208人、2020年4 475人、2021年6 241人、2022年8 704人(见图1)。由预测数据可知,未来5年,新兴产业企业对创新人才的需求更大,企业需求与人才短缺的矛盾将更加突出,人才缺口将持续扩大。到2022年,人才缺口将扩大至8 704人,企业平均人才缺口数达164人。

2.人才结构。管理人才、研发人才、营销人才、技能人才和投融资人才的人数逐年递增,用CM(1,1)模型拟合,得到时间响应函数和未来5年预测值分别如下(见表2)。

管理人才:X1 (k+l)=8 886.03e0.34k一7 396.03,拟合的平均相对误差为5.64%。因此,根据模型预测,2018—2022年的管理人才需求数为:2018年4 110人、2019年5 784人、2020年8 140人、2021年l1 456人、2022年l6 123人。

研发人才:X1(k+1)=19 237.24e0.34k一16 012.24,拟合的平均相对误差为5.64%。因此,根据模型预测,2018—2022年的研发人才需求数为:2018年8 896人、2019年12 520人、2020年17 620人、2021年24 797人、2022年34 897人。

营销人才:X1(k+1)=7 654.67e0.34k一6 371.67,拟合的平均相对误差为5.64%。因此,根据模型预测,2018—2022年的营销人才需求数为:2018年3 540人、2019年4 980人、2020年7 009人、2021年9 865人、2022年l3 881人。

技能人才:X1(k+1)=22 722.2e0.34k一18 913.27,拟合的平均相對误差为5.64%。因此,根据模型预测,2018—2022年的技能人才需求数为:2018年10 510人、2019年14 792人、2020年20 817人、2021年29 297人、2022年41 231人。

投融资人才:X1(k+1)=3 613.3e0.34k一3 007.3,拟合的平均相对误差为5.64%。因此,根据模型预测,2018-2022年的投融资人才需求数为:2018年1 671人、2019年2 351人、2020年3 309人、2021年4656人、2022年6 553人。

综上所述,根据江苏省53家新兴产业企业的问卷调查数据,预测未来5年江苏省新兴产业发展与创新人才需求将呈现出:一方面,新兴产业发展与创新人才的缺口将持续扩大,创新人才将是新兴产业发展的核心力量;另一方面,新兴产业对管理人才、研发人才、营销人才、技能人才和投融资人才的需求呈现爆炸式增长。

五、新兴产业与创新人才匹配切入点分析

(一)高技能人才培养培训方面

近年来,江苏省的区域创新能力位居全国前列,专利发明数连续多年位居全国第一,但是各类专业技术人员数却呈现持续下降的趋势,高技能人才培养与产业发展的人才需求矛盾日益突出。问卷调查数据显示,超过一半的企业对职工教育培训支出占销售收入的比例普遍为3%-5%,同时,还有33.96%的企业职工教育培训支出占销售收入的比例为2%及以下。职工教育培训的低投入必将影响企业职工的整体素质,并影响产业的发展。因此,江苏省新兴产业发展的首要任务就是加大对高技能人才的培养培训,建立健全高技能人才培养培训机制,以满足新兴产业发展对高技能人才的需求,提高新兴产业与创新人才的匹配度。一是职业教育要加快推进“1+X”证书制度改革,通过社会化机制招募遴选培训评价组织开发职业技能等级标准、教学资源并实施考核发证,突出职业教育的类型定位,深化职业教育教学改革,提升职业教育服务经济社会发展的能力[12];二是政府要加大政策、资金等方面的支持力度,倾力打造高技能人才高地;三是企业要支持、鼓励、引导职工继续深造,派遣优秀职工到国内外优秀高职院校进行专业化的培训,从而提高其专业技能。

(二)产业均衡发展方面

从江苏省新兴产业结构来看,高端装备制造业、新材料制造业和新兴信息产业发展较好,而生物产业、新能源制造业和节能环保产业相对较弱。高端装备制造业、新材料制造业和新兴信息产业的产值占高新技术产业产值的77.21%,其中,高端装备制造业产值占比28.19%,新材料制造业产值占比27.39%,新兴信息产业产值占比21.63%,而新能源制造业产值仅占高新技术产业产值的5.11%,生物医药制造业产值占比仅为7.22%。因此,在继续加大高端装备制造业、新材料制造业和新兴信息产业创新人才培养和输送的基础上,应进一步加强对生物产业、新能源制造业和节能环保产业等的人才培养和输送,给予更优厚的人才引进资助,重点培养和引进一批生物医药、新能源、节能环保等领域的创新型人才,助推生物产业、新能源制造业和节能环保产业的快速发展,以实现产业均衡发展。

(三)现有创新人才结构优化方面

由问卷调查数据可知,目前江苏省新兴产业企业人员的学历结构呈金字塔型,主要以本科、大专及以下学历为主;年龄结构呈菱型,25-45岁的人才是主力军;职称结构呈金字塔型,主要以初级、中级职称为主(见表3)。因此,需要从以下三个方面优化创新人才结构:一是提高人才学历水平,扩大研发人才和技能人才的博士、硕士比例,提升人才的整体素质;二是加紧培养25岁以下的创新人才,特别是青年技能人才,加快提升技能人才的素质;三是提高具有高级职称的研发人才和技能人才数,同时鼓励管理、研发、营销、技能及投融资等人才参加专业技术职称评审,并提高高级职称人才的相关福利待遇。

六、推进“1+X”证书制度建设,培养与新兴产业适配的创新人才对策建议

根據以上分析,本文提出以下对策建议,以期为“十四五”期间国家高质量发展要求进行新兴产业结构与创新人才匹配提供有益参考。

(一)以推进“1+X”证书制度试点为契机,深化职业教育改革

职业教育应以推进“1+X”证书制度试点为契机,深化教育教学综合改革,加快职业院校办学模式和人才培养模式的改革,大力推进职业院校“一校一品”特色发展。职业院校要以促进教师发展与提升为突破口,改革人才培养模式,实现教学标准与技能等级鉴定标准对接、课程内容与职业鉴定要求对接、课程教学与技能培训对接、课程考核与技能等级鉴定对接、学历教育与技能等级认证对接,让教师转换观念,提升技能水平,把技能等级鉴定融入课堂教学,全面推进技能鉴定的日常化、常态化[13]。同时,要以专业(群)为基本单元,对接专业技能等级证书和标准,优化人才培养方案,探索培养培训模式改革,打造专兼结合的师资队伍,创新校企合作路径,拓宽社会服务面向,推进学历证书和职业技能等级证书的有机衔接[14],推进创新人才与新兴产业的有效匹配。

(二)建立健全创新人才激励机制,多途径多举措培养高层次人才

据问卷调查可知,目前新兴产业呈现“招人难、留人更难”的人才窘境,人才流动性较大,且主要是由于薪酬待遇和企业文化导致人才的流动。因此,建立健全各层次创新人才的激励机制,有利于激发创新人才干事创业的积极性,同时,也有利于创新人才的成长和企业的做大做强。一是鼓励社会成员、在校生取得多种职业技能等级证书,同时,建立职业证书等级与薪酬挂钩的工资体系,让获取职业技能证书的人才拥有更公平的待遇。二是构建各层次创新人才激励动态管理机制。对各层次创新人才的薪酬福利待遇实施动态管理,对研发人才的技术研发、产品研发成果给予奖金或股份奖励,提高研发人才的创新创业积极性。三是构建市场化的人才薪酬激励机制。引入市场机制来确定各层次人才的薪酬水平,考核各层次人才的工作绩效。四是探索建立多层次、多样化的薪酬制度。一方面,根据企业实际情况,将各层次人才的激励与企业发展目标相结合;另一方面,针对不同层次的人才制订不同的激励措施,管理人才以企业发展整体情况作为考核标准,研发人才以技术突破为考核标准,营销人才以月度或年度销售额为考核标准,从而优化各层次人才的收入分配。五是强调刚性激励与柔性激励相结合、物质激励与精神激励并重。企业不仅要以物质激励来留人才,还需要以感情留人才,以企业文化留人才,通过刚柔并济的方式开发创新人才的潜力,激励创新人才的成长。

(三)构建新兴产业创新创业人才的产学研联合培养机制

加强产学研联合培养是新兴产业应对创新人才匹配度较低的重要突破口。据问卷调查可知,企业认为,高职院校教学内容与新兴产业实际发展脱节、毕业生动手能力不强且与企业实际需求脱节是目前新兴产业人才队伍建设存在的主要问题。因此,亟待加快建立新兴产业创新创业人才的产学研联合培养机制,培养更多创新型、实用型的创新人才,为新兴产业的快速发展提供人才支撑。一是根据新兴产业发展的实际需求,省内高职院校应及时更新办学理念,合理调整人才培养目标,合理规划专业学科结构和课程设置,依托院校学科特色和优势,培养一批创新能力强、适应能力强的创新人才,为新兴产业发展培养和输送人才。二是建立新兴产业企业与高职院校的产学研协同创新联盟。企业在高职院校建立科研基地,高职院校在企业建立实习基地,充分利用高职院校和企业两种资源,强化理论指导实践、实践验证和深化理论,加强新兴产业企业人才的理论深度和创新能力。同时,加强对高职院校学生进行融入企业、扎根企业的引导和教育,形成校企良性互动与有效合作,建立健全人才共育、过程共管、成果共享、责任共担的紧密型合作办学体制机制[15],促进毕业证书与职业技能等级证书之间的衔接与融通,提升高素质技术技能型人才培养质量。三是建立新兴产业高层次人才与高职院校教师自由流动、相互挂职的渠道,加强企业与高职院校的联系和合作,形成新兴产业企业与高职院校联合培养创新创业高层次人才的联动机制。

(四)加大新兴产业创新人才培养投入力度

目前,新兴产业创新人才培養投入普遍较低,人才培养的专业性和系统性不强。创新人才是新兴产业发展的基础,而人才培养投入机制是人才创新能力的保障。一是政府层面要加大新兴产业创新人才培养投入力度,设立省、市级创新人才培养基金,给优秀创新人才提供出国深造、国内进修培训等渠道和资助。二是要建立省、市两级创新人才数据库,对创新人才实施动态管理,并定期举办创新人才研讨会议和技能培训班。三是企业层面要加大新兴产业创新人才的培养投入比例,将企业对职工教育培训支出占销售收入的比例提高至10%及以上,加强研发人才、技能人才的创新能力培养。

(五)以职业教育为主、企业教育为辅,优化职业教育专业结构与培养层次

职业教育是技能人才、管理人才、营销人才及投融资人才等创新人才的重要熔炉,是提升其技能和素质的场所,而企业是这些人才实践的场所,因此,需要形成以职业教育为主体、企业教育为辅助的创新人才培养体系,优化职业教育专业结构和培养层次,提升创新人才的创新创业能力,助推新兴产业持续快速发展。一是要建立以职业教育为主体、企业教育为辅助的协同育人体系,创新人才在高职院校接受专业知识教育,在企业付诸实践和创造。高职院校应针对新兴产业发展需要,开设新能源科学与工程、互联网工程、纳米材料与技术、人工智能、集成电路、微电子科学与工程以及制药类等专业,优化职业教育专业结构。二是根据新兴产业发展需要开设高层次创新人才专修班、精英人才培养班,开设新兴产业管理人才、营销人才和投融资人才等专修班,分层次、分批次地对创新人才进行培养。同时,设立高层次人才创新创业园,为高层次人才提供创新创业的硬环境和软环境。

注释:

①数据来源于《2018年江苏省国民经济和社会发展统计公报》。

②中华人民共和国国家发展和改革委员会高技术产业司网.“十二五”期间江苏省战略性新兴产业发展回顾[EB/OL].(2017 - 12-21) [2019-12-lO].http://gj ss.ndrc.gov.cn/zttp/xyqzlxxhg/ 20171 2/t2017 1221_871264.html.

参考文献:

[1]新华网.中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议公报[EB/OL].[2 019-10-31].http://www.xinhuanet.com/politics/2019-1 0/3 l/c_1 125 17 8024.htm.

[2]人民网.中央经济工作会议在北京举行习近平李克强作重要讲话[EB/OL].[2019-12-12].http://finance.peo-ple.com.cn/n 1/201 9/121 2/c 1004-31503693.html.

[3]李红锦,曾敏杰.新兴产业发展空间溢出效应研究—创新要素与集聚效应双重视角[J].科技进步与对策,2019(1):67-73.

[4]曹崇延,郭成,长谷川惠一.战略性新兴产业的认定与监管机制研究[J].科学管理研究,2018,36 (2):35-38.

[5]贲慧,张长征.江苏战略性新兴产业人才队伍建设非均衡问题探讨[J]江苏行政学院学报,2018 (4):51-56.

[6]赵光辉.人才结构与产业结构互动的一般规律[J].商业研究,2008 (2):34-39.

[7]张宇洁,吴洁,肖晨帆,等.基于结构偏离度的新兴产业结构与人才结构互动关系研究[J].科技管理研究,2012(9):121-125.

[8]李玲,忻海然.产学研合作与战略性新兴产业人才开发路径探究[J].福州大学学报(哲学社会科学版),2013 (1):60-65.

[9]杨燕.基于战略性新兴产业的高端技术技能人才培养方式调整探析[J].职教论坛,2016(21):54-57.

[10]高琳,王杰.江苏省战略性新兴产业“双创人才”需求预测与引进[J]中国集体经济,2018 (23):13-15.

[11]李燕萍,郭玮,彭峰.基于灰色理论的战略性新兴产业科技人才需求预测——以武汉东湖自主创新示范区为例[C]//武汉市科学技术协会.“两区”同建与科学发展——武汉市第四届学术年会论文集.武汉:武汉大学出版社,2010:138-141.

[12]唐以志.1+X证书制度:新时代职业教育制度设计的创新[J]中国职业技术教育,2019(16):5-11.

[13]张伟,张芳,李玲俐.“1+X”证书制度下职业院校教师专业发展研究[J].职教论坛,2020 (1):94-97.

[14]李寿冰.高职院校开展1+X证书制度试点工作的思考[J].中国职业技术教育,2019 (10):25-28.

[15]覃川.1+X证书制度:促进类型教育内涵发展的重要保障[J】.中国高教研究,2020 (1):104-108.

[责任编辑 贺文瑾]