实例剖析:中美科学启蒙教育到底有啥不一样

文_满威宁

从一个小学生科研比赛的结果谈起

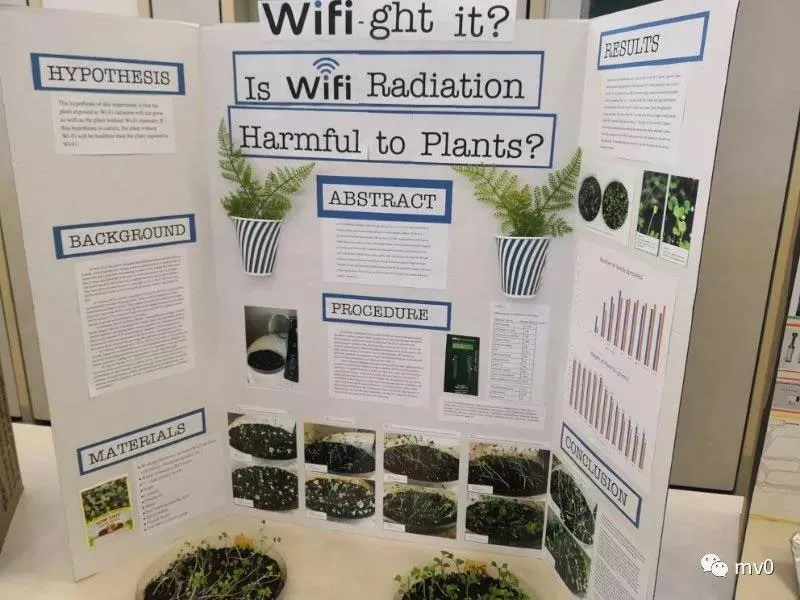

2019年,我参观了一个美国的科学竞赛,小学生们做了很多原创研究。这个五年级小孩的研究得了整个学区的第一名:《WIFI辐射对植物有害吗?》

简单地说,他想研究无线wifi信号对植物的影响。经过12天的实验,他发现靠近wifi路由器那盆“快死了”,远离的那盆长得很好。结论:wifi如他想象的一样,严重危害了植物,大家要小心家里的辐射。还有一个数据图表,是他称的“植物的重量”,从第1天到第12天,单位是克。

我在网上开了一个物理启蒙课《无处不在的物理学,百万个为什么》,我把这些发到群里请同学们仔细看看。我说 : “首先,肯定一下这个孩子的创造性想法和努力。想问大家是否有所疑问甚至质疑? 能想到哪些问题,哪些跟我们最近学的热与光有关? 当然wifi与我们要学的电与磁也密切相关。”

群内的学生各抒己见:

A:wifi真的会影响植物的生长吗?对人体也有影响吗?

B:在wifi环境下和不在wifi环境下的光照、湿度都是一样的吗?

C:两盆植物环境是不是不一样?一个放室内,一个放通风口?还有,这两盆植物离窗户的远近都相同吗?如果不相同,那么对实验的结果也是有很大的影响的。

D:靠近机器有光源和热的话,会不会虫子比较多,适宜病虫害的温度。

我觉得很好,大家没有白上我的课。我曾经强调过,跟指导的研究生也在强调:设计比较型实验的时候,一定要保证其余条件都尽可能一致(不变),才能把要研究的那个条件的对应后果单独体现出来,才有可能得出有效的结论。

大家都对实验条件的一致性提出了合理的怀疑,我于是提醒大家再仔细看看原作者本人的数据图表,还能发现哪些问题。

也有同学提出来,植物重量不好称,说:

E:这个实验中是不是可以用整体植株高度的变化来当测量数据?

F:我认为还可以观察植株的色泽。

G:用植物叶片的数量与叶片的大小及叶片的颜色来做数据,可能会比植物的重量做数据更合适。

H:还是量高度或根茎粗细好点。

我说这些都是很好的想法,不过,12天以后确实有一盆长得不好,有一盆还好好的。用叶片的多少、植株的高低的差别,可以得到结论说wifi让这株植物受害了吗?

假设、实验、数据、结论之间的逻辑关系到底应该是怎样的?这是一个绝佳的例子,用来真正培养孩子们的科学思维方式。

很快,同学们注意到原数据图表的重大问题:

I:植物的重量是如何称出来的呢?从第1天到第12天植物总重量呈下降趋势,这与植物生长规律是违背的。

J:前3天重量都一样,第4第5天重量都有增加,估计可能浇了水,称重是什么时候称的呢?如果浇了水马上称是不是表示浇的水重量不一样。

K:如果土壤重量、浇水量,都在室内、只是离wifi的距离远近不同的话,我认为测量数据有问题,AB的数据是反了:植物吸收水分养分生长,应该越来越重,可是B的重量却比A少。

是啊,大家都发现了,首先“植物的重量”怎么减少了?还有数据与结论似乎矛盾,包括八岁多的BuBu小朋友,也独立提出质疑:“为什么说远离wifi的那盆长得好,但在图表里它的重量却低呢?”

然后我提醒大家数量级的概念,那么一撮指甲盖大的小叶子大约多重?300多克大概有多重?原作者到底称的是什么?

大家纷纷反应过来:

N:老师,他实验中植物的重量是如何测量的,是包含土壤的重量吗?

O:不会是称的土加上植物吧,整个过程12天不浇水?

I:小朋友应该是第1天浇水之后就没有再浇过水了,然后称了整盆的总重,但这就没有考虑到盆间土壤水分蒸发的差异。

我们要努力拥有批判性思维(critical thinking), 不是被动接受信息。即使老师说这是学区得了第一名的项目,即使他的图表标示这是“植物的重量”,你也要多想想他测量的到底是什么。

至于会不会是离wifi设备近,温度更高蒸发更快,我没有直接回答而是反问,你去wifi路由器附近感受测量一下温度有没有更高?想想家里还有什么可能引起温度的不均匀?蒸发的速度除了跟温度有关之外还与什么有关?

此外我们还能分析出什么呢?

P:wifi影响植物的问题,植物A(暴露在wifi环境)的重量大,表明水分蒸发少……

R:前4天重量基本一样,第5天两盆植物的重量都增加,应该在这一天有浇水,需要把两盆植物浇水的量标示出来,后面几天两盆植物的重量出现迅速下降趋势,可能与花盆是否挪动位置有关,与阳光的照射有关,会影响水分的蒸发。我觉得从两盆植物重量下降的那天开始,各自的变化曲线基本一致,但两者间的绝对值的差异应该是有一个变量对两者的影响不同,阳光照射的位置是不同的,其中有一盆可能为了满足受到辐射的条件而离室内更近,而另一盆更接近室外。

S:一次实验不足以得到结论,偶然性太大,需要多次验证。

得奖项目《WIFI辐射对植物有害吗?》

原数据图表

植物A(暴露在wifi环境)

T:有养花经验的人知道,即使是一样的植物在一样的环境下,也可能有差别,太多偶然因素可以导致差别。

越来越清晰了,再仔细:你看在第4天第5天的时候,靠近wifi那盆增加了15克,另一盆只增加了1克多,那15克是有意识地还是不小心加了什么?不论那是什么,从那一天开始这组实验就失去比较的意义了。

此后两盆都一直在减少重量,包括土壤在内的重量大幅度减少近一半。重量减少唯一比较合理的解释是水分蒸发。而为何初始的四五天总重量没有一丝一毫的变化?如此薄的一层土壤平铺在大面积敞开的盘子里会连续四五天不蒸发掉一克水?难道是在水蒸气饱和的桑拿房里?难道作者看到还没发芽,觉得“植物的重量”应该不变,所以那些天就懒得测了,画图的时候为那些天人为地规定了一个不变的数字?那真是想当然把自己都骗到了。

此后两盆内重量减少的快慢有明显区别,恰恰显示蒸发速度不一致,无法区分土壤直接蒸发的水分和通过植物蒸腾作用损失的水分。如此奇怪的实验过程和如此不同的实验环境怎么能够说明长得不好的原因是wifi?

明显的果:一盆长得好些,另一盆差很多与表面的因:差的那盆是离wifi路由器近之间是不是真的有因果关系?

什么样的实验设计、实验条件和实验结果,才能排除其他的因,来支持这层因果关系?认真参与的孩子都会对这些问题有清晰和客观得多的认识,可是作者本人如果没有严谨的科学精神却可能会因为强烈的主观愿望选择性地指向心仪的结论,把自己都骗到了。

真正成功的科学启蒙不是提前学了多少书本知识,也不是被告知一些解题技巧和实验成功的套路,而是经历严密的逻辑思考训练,被给予机会去反复观察、实验、思考、提问、验证,从而全方位地培养这些能力。

可是,为什么这样的项目能在美国学区得奖?从中我们能得到什么启发或者反思?下面我们就来聊聊中美的科学启蒙有什么不同。

记忆中的中国科学启蒙

记得小学自然课讲天气记录,讲种子发芽,大部分时候,和思想品德课一样是全程背诵的,需要思考的很少。我记得小学时深夜抄写、背诵塑料的定义,背了名词左右心房、心室后,一度误以为心脏在这四个地方轮流住,嚷嚷两年同性相斥、异性相吸后,仍然完全不理解正负电荷是什么。

成年后回头去看,你会发现我们那时的科学课,一味地只讲事实、讲现象、讲结论,就像详尽精准的说明文。基本没有涉及过讨论事实与观点之间的区别、怎样去寻找科学问题的答案的过程、批判性的思维方式、科学的思维方式,等等。

到了中学,所幸遇到几位很好的老师,从各科自然科学课里,我学到很多知识,打下很坚实的基础。但那时候实验课唯一的目的是去验证书本原理的正确性,如果实验结果不吻合,要想办法凑出“理想的结果”,有很详尽的经验让我们严格照做去尽可能地得到理想的结果,而不是让我们在结果的分歧中去探索和发现背后的原因。习惯了结论先行,再去凑理想实验结果的思维,是没法在科学上做出任何新发现,解决任何新问题的。

重点是:我们一直被告知,书上说的是科学本身,没有人教过“怎么做科学”。

以至于我后来第一次听说“所有不可能被证伪的命题都不能称为是科学命题”的时候,想了好半天才理解:只有信仰是无论如何不能被证伪的,而科学命题都是可以通过设计实验去检验的,符合实验结果的被证实,不符合的被证伪,如果设计不出实验去验证,如果无论实验结果如何,都不能被证伪推翻的,那只是信仰,不是科学。

那时有很多很难的习题,逻辑性也很强,却只局限在书本和计算上,与生活中的实际问题相隔十万八千里,硬生生地把物理这么神奇有趣、无处不在的学科变成了深奥晦涩遥远的少数天才同学才能理解的天书,令人遗憾。

我一直非常肯定国内基础教育在数学方面非常成功,在物理化学生物方面也有很多可取之处:基本功扎实,比国外很多地方都强。但却仅限于提供了很多科学“事实”知识点,没有怎么提供机会让学生自己去探索、发掘和思考。学生容易习惯被动接受信息,不会主动提问,容易有行为上的勤奋和思考方面的懒惰,在兴趣培养和解决实际问题的能力培养上都有很长的路要走。我不知道离开国内十几年了,这方面有了多大的变化和改进,我说的是我小时候经历的教育。

美国的科学启蒙教育

首先不要迷信美国,美国的文科教育(语言、阅读、演讲、写作、哲学等等)很棒, 可美国的数学教育在全球排名很靠后,科学一言难尽。

一个现实是直到高中,真正的物理化学生物都可以不是必修课,当然想上好大学的同学早就在中学选修了这些功课。另一现实是小学初中一般是一个老师教全班所有的功课。一个大学文科毕业做老师的人,或许一辈子只上过大学里面必修的两三个学期基础自然科学扫盲课,要担任整个语文阅读写作数学逻辑科学等所有学科的老师,效果可想而知。而且美国完全没有正式的教材和课本,老师自由选书、自由发挥,学生自求多福。当然好的私立学校或顶尖公立学校请到水平很高的老师在中学开设大学课程也是司空见惯的。

即使如此,我还是要强调一下美国科学启蒙教育的一个非常好的思路:在小学初中没有多少具体的知识点要求,这几年科学课的教学大纲和考试大纲都更多强调怎样做科学。

以这次的小学生科研展览比赛为例,你必须亲自研究一个属于你自己的问题。

我们要教“科学知识”,也要教“怎样做科学”

我们要教“科学知识”,也要教“怎样做科学”

几个月的流程是这样的。

1.提出你想回答的问题,尽量精准明确。比如“在水泥地上拍篮球是不是比在木板地上拍更费劲?”“磁铁的磁性会不会随温度变化而变化?”“冰里面加了不同数量的盐或者醋熔点会怎么变化?”这些比“我家的垃圾能不能生产出沼气发电”“wifi是不是对我们有害”要明确得多。

2.提出你对答案的假设。比如假设“篮球与水泥地相撞比与木板地相撞会损失更多能量”“温度升高以后磁铁磁性会变弱”“冰里面加越多的盐熔点会越低”。

3.做背景研究和调查,了解基本的名词、相关的变量,了解常识。

4.设计实验去验证你的假设:比如,用同一个篮球,从相同高度自由落在不同质地的地板上,测量反弹高度,来比较反弹时候损失的能量;用同一个磁铁,在冷却或加热到不同温度后,看分别能够吸引一串多长的回形针;在同样的冰里面加入不同数量的盐,分别测量熔点温度。

5.分析数据,根据数据判断之前的假设是不是成立,在此之上得到结论。比如:温度低于多少的时候磁性测不到明显的变化,温度大于多少的时候能够吸住的回形针数目减少了多少,表明磁性减弱了。比如:加多少盐,冰的熔点会降低多少?而加更多的盐是不是能够继续降低熔点,还是会让熔点又回升?等等。有时候还需要设计后续实验继续深入研究和验证。(都是这次参加的小学生的例子)

6.写科研摘要,讲清楚几大问题:这个课题是什么,为什么重要,为什么需要研究它,我怎么研究的,得到的结果是什么。

你看,这样完全是正经科研经费申请,学位论文题目的流程。

这里面是一套完整的训练,从提问、推理、假设、实验、比较、验证,到得出结论和准备后续计划。这是我们来美国读研究生以后才开始接触的东西。你能意识到这些东西的重要性吗?

我们应该做什么

简单地说:取长补短,东西合璧。要慧眼识珠吸取精华。

不要光想着国内教育太死板,要真心珍惜那些训练基本功和积累各科知识点的机会,楼阁不是能建立在空中的。

不要光想着美国的教育太肤浅,瞧不起他们需要计算器算简单算术,记不得几种化学元素;而是要虚心学习那些培养思维方式和研究习惯的理念和方法,把探索未知的过程还给学生们。

做成功的科学启蒙,我们要教“科学知识”,也要教“怎样做科学”,两者缺一不可,相辅相成,相得益彰。 浓厚的兴趣和思考的习惯会让学生们成为自带动力的小马达,去主动掌握更多的科学知识,更好地“做科学”。

科学启蒙不是为了让大家提前学习更多书本内容,而是去引导一个观察、实验、思考、推理、验证的全过程,让学生们通过“自己去发现”的过程,真正理解物理原理,理解百万个为什么,养成勤于思考的习惯,随时提出问题,敢于尝试解决问题。

我们要避免做什么

科学启蒙有很多误区,沦为记忆背诵知识点,知其然不知其所以然,满足知道很多显渊博的名词,不知道如何深入思考和提问,习惯被动接受信息没有批判式思维,甚至因为没有理解而根深蒂固留下似是而非的错误印象。这些是家长和老师一定要避免的。

也不要迷信美国的STEM教育,很多理念和初衷是好的,但效果也还是要看具体老师的功力。动则强调创造力、新发明,颠覆已知认知,如果只是浮于表面,就会变成典型的花架子素质教育。我去年夏令营带的一个学生后来告诉我,有一类美式科学夏令营就是如此,从国外来的团队,很炫酷的阵势,看着很好玩,最终实质只是搭了一些积木,跟我们的夏令营从早到晚无论动手做实验还是吃饭坐车看星星,都在不停地提问、讨论、反复思考的体验完全不能比。我很欣慰。剥开开花架子和壳子,到底引导了多少真正深入的思考,是检验科普教育最重要的标准。

至于说,为什么在那么多优秀的作品中,这个漏洞百出的项目得了第一呢?它没有优点吗?一方面大家也要看到它的优点:它关注了一个人人自危的问题,到底wifi有害吗?把这个事情弄清楚是大家都感兴趣的,而它的版面设计视觉上也还是有吸引力。

另一方面,不得不说,在整个学区这个项目得了第一名:一是反映了师资力量的局限(居然没有一个指导老师看出那些很明显的问题)。再好的理念和框架还是需要老师去执行。老师有没有功力做出培养思维方式的内容,埋下伏笔层层深入,能不能发现问题,有没有足够知识面和流畅表达能力去驾驭学生天马行空的提问,并一一给予启发性的回答?甚至在看似极简单甚至逻辑不太成立的提问里找到亮点,去鼓励和启发学生更深入的思考,在我看来真的可遇不可求。

二是反映了一种好大喜功,吸引眼球的主流流行口味,也就是说,当小孩子出来宣传所谓“科学家还没发现或承认的危险”,宣传环境危机的时候,总是有很强的英雄主义光环。微波炉食品有害和wifi有害健康的谣言在美国一样有市场。令人非常遗憾的是,那天小学颁奖典礼上,组织者还特别对到场的公众强调,大家都应该去看看这个第一名的研究,它会警醒你对家中有害辐射的认识。用实验明显错误的结论严重误导了背景知识不强的公众,让这类谣言又有了更多忠实的拥护者。

因为没有足够的知识储备去判断,再加上这种英雄主义光环影响,求是的科学精神就泯灭了。再比如一个被总统表彰颁奖的中学生科研项目:给非洲孩子造一种白天用来踢的足球,顺便滚着滚着发了电,夜里就用足球里储存的电点灯读书。靠噱头赚足了眼球和称赞,浪费了很多钱。每个“援助非洲发电足球”造价一百多美元,效率很低,又容易坏,效果其实远不如二十元的足球和手摇发电机。

而在浮躁的花架子教育里习惯了光环和掌声的学生,离真正的科学和技术只会越来越远。这样的文化土壤催生那些把投资者坑得倾家荡产的科技骗局是必然的。比如最近著名的80后斯坦福退学美女CEO,Elizabeth Holmes, 她的估值90亿美元的血液检测公司Theranos(硅谷独角兽)主打的技术和产品,就是违背基本常识无法实现的噱头和一文不值的骗局,最终逃不过实践的检验,一败涂地,令人唏嘘。科学诚我不欺,无论有多少噱头和光环, 没有什么伪科学逃得过时间的检验。