由景入情: 论士人游历对晚明戏曲的影响

杨 骥

明中期以后,士人好游历逐渐成为社会上的一股显著风气;与此同时,晚明戏曲蔚为大观,其发展亦呈现为古典戏曲发展史上最有活力的一个时期。从许多角度看,晚明戏曲之所以能取得如此成就,亦与其时的这种士人游风有紧密联系。本文不惴浅陋,试就此略作论析。

一、 士人游历与晚明曲家生态

晚明士人游风之盛,向内直达士人个体,向外延及社会政治。时人于此亦常有意见相左之言论。著名士人代表袁宏道曾有一番颇为惊世骇俗之语:

天下有大败兴事三,而破国亡家不与焉。山水朋友不相凑,一败兴也;朋友忙,相聚不久,二败兴也;游非及时,或花落山枯,三败兴也。(袁宏道506)

袁氏所谓三件“大败兴事”,实可归为一桩: 未能尽兴畅游,而且这种遗憾居然超乎“破国亡家”。另一类士人代表顾炎武,以春秋之败蔽喻古讽今曰:“呜呼,游士兴而先王之法坏矣!”①两者的提法,其实都未免危言耸听,有矫情虚妄的成分在内,但它们也无疑真实地反映出了晚明士人以游山玩水为乐的观念以及好游之风盛行的社会生态。

(一) 尚游观念之流行

“游”有各种内涵,如游赏、游乐、游学、游宦等,但一般士大夫阶层的“尚游”行为,落到实处的毕竟还是以观览游赏山水自然景观为主体,而与之相对者,则为喧嚣的城市生活,尤其是尔虞我诈的官场生活。因此,厌倦了城市与官场生活的士人喜游,应属顺理成章之事。但是,在中国传统观念中,游玩乐赏并不总是受到鼓励的,对此鄙夷排斥者并不罕见;明代之前,甚至到明前中期,游乐都未能成为一种社会风气,只是随着晚明世风与士风遽变,崇尚游赏之风影响波及至大。如当时曲家李日华就曾指出: 以科举士人为代表的知识分子正是社会中尚游群体的主流。②

尚游观念在晚明前期即嘉靖间,就已在士人阶层中有所奠基。迨至万历前后,公开且大力宣扬游乐之趣则成为一种时尚,上引袁宏道“败兴”之论,即为视游赏为人生大乐的代表性观点。袁氏尚有诸多代表士大夫群体而热衷游山玩水的论调。例如:“登山临水,终是我辈行径”(袁宏道1617),“丘壑日近,吏道日远”(494),“每思包山、天目之胜,屐齿辄跃,遂欲买舟,便道访半偈主人,而堂上白头往往见勒。明年寻一佳题目东下,当了此愿也”(1250),“弟已得纵观其盛,但尚负焦山一日债耳”(212)。袁中道之酷嗜山水也不下于乃兄,他认为“天下之质有而趣灵者莫过于山水”(袁中道460),山水是有灵性的,是需要人去交流赏玩的,这种观点与他们兄弟所倡导的文学“性灵说”一脉相承。而他对畅游山水“好之成癖,人有诧予为好奇者。[……]自戊申以后,率常在舟,于今六年矣,一舟敝复治一舟”(袁中道460)。与袁宏道一样,袁中道也将赏玩山水视为不能不还的“债务”,如在致友人的信中说:“了却吴越游,亦一大债。”(981)而谢肇淛则更进一层,干脆认为游乐乃是一种可以为士人博取高名的行为。他说:“夫世之游者,为名高也。”他自己当然努力践行其观点:“余少也贱,束发之四方,所至名山大川,流赏几遍。东至海岱,西浮洞庭,北登碣石之宫,南揽白门之寺。吊禾黍以伤悲,耽烟霞而忘返。二十年于此矣。”(谢肇淛,“近游草自序”;《四库全书存目》第175册673)类似言论在晚明士人中比比皆是。而虞淳熙的比喻言论则干脆拉扯戏曲概念作为地域流动的注脚:“大地一梨园也。曰生、曰旦、曰外、曰末、曰丑、曰净,古今六词客也。”(袁宏道1617)人生即舞台,天地即一大戏场,其间人物熙来攘往,各自扮演角色,也各自处于游走的流动状态之中。

此外,尚游观念无疑也促成游记和地理类著述的繁盛,这也是晚明文学的标志产物之一。以士人所著地理类专书论,《徐霞客游记》无疑是晚明乃至古代游记文学的巅峰之作,而作者兼具曲家身份的还有潘之恒《新安山水志》、谢肇淛《百粤风土记》等。周振鹤先生曾对明人文集中的游记作品作统计,强调晚明游记在数量和质量上呈现嬗递上升的趋势,尤其是“至万历及天启、崇祯间,游记的写作甚为普遍,计有三百数十篇”。③但是,游记并不能完全代表晚明旅游文学,纪游诗从数量而言更为大宗之一翼。且不论专门的山水旅游诗文集在晚明士人笔下随处可见,仅单看戏曲界人士的这类相关文集就不在少数。例如徐复祚《纪游稿》,佘翘《白下游草》,王衡《纪游稿》,冯梦龙《游闽吟草》,邹迪光《玄岳游稿》,叶宪祖《蜀游草》,王世贞《阳羡诸游稿》《游太和杂稿》,顾大典《闽游草》,徐霖《远游纪》《北行稿》《院游录》《古杭清游稿》,郑若庸《北游漫稿》,沈龄《南游草》,孙柚《神游杂志》《虞山纪游》,等等。

(二) 出游士人之繁多

晚明尚游士人为当时社会各类好游群体的一股显著力量,仅以身份同为戏曲家者而论就指不胜屈。举数例:

嘉靖间曲家李开先曾罗列其游踪:“余自髫年游庠序,即欲窃仁智之好,而轻仕进之心。将激清流以濯缨,蹑高冈而振响。及履仕途,官户部,在京则皇陵诸山无不历览,而西山尝两至焉。出使则北居庸,西太白、终南、贺兰皆其所尝身之者。及在吏部,随驾至奉天,陪祭显陵,五岳望其二而登其三。”(李开先,“游龙藏洞记”;《续修四库全书》第1341册333)显然,他并非徒有“仁智之好”(仁者乐山,智者乐水)而已,更是屡屡将这种爱好付诸实施,乃是晚明戏曲家中喜游者的先进。

与李开先同时代的梁辰鱼,在其套曲【南黄钟·画眉序】《秋日登濲水驿楼感旧作》的小序中说:“余幼有游癖,每一兴思则奋然高举。”(谢伯阳2206)其友余仲蔚亦评云:“伯龙素有奇分,千里之游如在足下。”(2208)王世贞给李攀龙的书信中提到梁辰鱼说:“所与从游者梁辰鱼,其人长七尺余,虬髯虎颧,能为诗若词,词可伯仲王敬夫。语仆‘东欲游海岱,西登太华,中间谒济南生,毕此死不恨矣’。仆喜其言,敬以报足下。”(王世贞5510)梁氏尝遍游吴越、荆楚和齐鲁等地,“观览天下之大形胜,与天下豪杰士上下其议论,驰骋其文辞,以一吐胸中奇耳”(文征明33)。“《浣纱》初出时,梁游青浦,屠纬真(隆)为令,以上客礼之,即命优人演其新剧为寿。”(沈德符644)无疑也是游历四方的常客。

与梁辰鱼交好的屠隆,亦为晚明放诞曲家代表之一,而其喜游之癖与游踪之富,非常人可及。他的几种诗文集《白榆集》《由拳集》《栖真馆集》等,随手撷取其诗题无不有多篇记其游迹者。另一著名曲家梅鼎祚,其诗集《鹿裘石室集》同样记载了他的大量游踪,相关诗作不下百篇,更远胜于屠隆。其他尚有: 徐霖在三十岁前后有“远游”之举,甚至七十岁时还出游桐城,留下不少游记诗文;周履靖“探山寻谷,结缘名流,[……]裹粮游黄山白岳之间”(周履靖158);顾大典“遇佳山水,辄图之,或晨夜忘返”(《乾隆震泽县志》182);臧懋循“后娶侧室程任内务,公得不废游。慕黄山、白岳之胜,策杖其间,徜徉云壑,赋诗满志而返”(臧懋循181);以“浏漓悲壮,其才不在徐文长下”的《渔阳三弄》而著称的沈自征,“蒯缑一剑,北游塞上”(沈宜修251);而邹迪光曾给汤显祖写信,谦称“质本稚鲁,加以病废、酒废、游废”(邹迪光,“与汤义仍”;《四库全书存目》第160册56);陈与郊则在被免职归里安度晚年之后,“性不饮酒博弈,不握算,不出游”(李维桢,“太常寺少卿陈公墓志铭”;《四库全书存目》第152册353),竟被他的友人们视为另类之举。这些晚明戏曲家的“好游癖”或“不游癖”,所呈现的皆是晚明士人游风所浓缩出的侧影。

二、 士人游历与晚明戏曲创作

古代中国社会虽一度被认为因具有封闭自足的稳定结构而缺乏流动性,但其“游”文化特征在很早就已植入中国文学的血液,且与士阶层产生天然关联。自《礼记》首现“游民”之称谓始,先秦已有“游士”出现,《论语·宪问》则有孔子“士而怀居,不足以为士矣”的提倡“眼界向外”之说。就当时的文学典范《诗》《骚》而论,前者是周朝采风观政之官游历十五国的述见闻诗歌;后者则是屈原在放逐远游、遍涉湖湘时期产生的作品。其后的魏晋山水诗渐兴也是建立在士人多游涉山川的背景之上的。而唐宋以来的诗、文、小说等文体的题材和内容,更因科举制度的勃兴而使得士人地域流动性显现出异常活跃的游历特质。元明以降,游历文学的载体由诗歌而文章,又下延到俗文学的小说戏曲等领域,比如元人杨维桢有《仙游》《梦游》《侠游》《冥游》合为《四游记弹词》,“皆取唐人传奇为之敷衍,深不甚文,谐不甚俚”(臧懋循116)。再加上明末清初士人之“游道日广”,④凡此种种,可说基本涵盖了晚明士人游风生态的多个侧面,士人借此背景产生的戏曲创作自然可视为游历文学发展至此的变调。

若从晚明士人游历的动机、方式审视晚明戏曲创作的主题和内容,大致可归为以下几种类型:

(一) 游学

明清时代游学群体的最大动因肇自科举制度。在七百余种明清传奇杂剧中,具有科举因素的作品几近一半;⑤如将考察范围缩小至晚明戏曲,所占比例无疑还会更高。举业能带动士人游历风气,进而带动文学兴盛之事实早为古今论者之共识。⑥更遑论晚明科举氛围尤炽,通过游历来广见闻、长学问而有助举业,是当时社会风气的一种显著特征。如黄宗羲曾说晚明的文人“与山水相为表里,[……]彼慧业文人者,即山川之神”(黄宗羲101)。李玉更于其《人天乐》传奇中直接展示当时士人游学而随身携带戏曲读本,以便从阅读体验中“活文机”、开拓制艺文思之情节,以揭橥晚明士人对科举与游历的兼而取之。⑦

晚明戏曲家群体中游学者亦众多,他们不仅是为举业而游学,科举命运的成败也多导向他们的游历之举。比如叶宪祖年轻时曾跟随任知府而宦游的父亲游学南京国子监;徐复祚为了功名“薄游长安,别兄五年”(王衡,“祭徐长孺”;《四库全书存目》第179册169);许自昌“既游南雍,登览江山,志意抒发。四方名士,皆折辈行与交。顾数奇,屡扼京兆试。”(董其昌,《容台集》;《四库全书存目》第171册498);陆采在三十七至四十岁的时候(嘉靖十一年至十四年),南游虎丘和北游泰山,最后一次科举应试失败后,则以散心兼探访为由游历福建武夷山等地,还因此撰写了《览胜纪谈》十卷;张献翼因“每试辄蹶,[……]尽谢其故冠裳,幅巾短褐,轻舫笋舆,纵游吴越诸名胜”(徐复祚,《花当阁丛谈》;《续修四库全书》第1175册79);堪称晚明游历士人翘楚的潘之恒,表面看来似为自诩任侠而轻视功名,实则背负着五举乡试屡不获后的苦楚,⑧他以纵情山水抒发郁闷情绪,游踪履历遍及神州山岳,而且还曾与韩上桂借游学结社机缘联谊且切磋曲艺。⑨这类游学举动可说是实际、直接地推动了戏曲的创作发展。

(二) 宦游

古有“游宦”之说,本指做官,因做官不可能安居老家,必须离乡而外游,故有此称;与之类似而有别的“宦游”,虽亦可指做官,但通常指离乡到外地求官,是尚未得官者为博取仕途而游。二者名虽异而意可通,都有一个求官的目标。而晚明戏曲中的士人宦游语境也实属多有。如《南柯记》“十里绣帘高卷,四方宦游谁得选”(汤显祖57);《运甓记》中陶侃云“下官今日荣叨簪绂,得遂宦游”(邱瑞吾48);《风流冢》中柳永云“向来随亲游宦,浪迹东京”(邹式金1);《蚺蛇胆》中王世贞云“因家父宦游北方,自江南到此”(丁耀亢15),等等。更具典型性的戏曲游宦描写情节,可以李渔传奇《慎鸾交》(清初匡庐居士、云间木叟合评)为例。此剧中已登两科、尚未廷试的下相士子华秀,坚持要送被任命为西川节度使的父亲上任:

(生)爹妈既有远行,孩儿亦当远送。定要随到任所,才敢回来。(外)不消恁远送,到中途,就遣发你回来便了。(生)孩儿生长西秦,不曾览过中原胜概,就是良朋胜友,所交也不过数人。将来一行作吏,就无暇及此了。送过二亲之后,归途有便,要想把山川绝美之地、文物最胜之邦,都要游览一番。未知可否?(外)正该如此。莫说游览山川与亲贤访道,就是看些土俗民情,以为日后居官之地,也不为无益。[……]但愿你于中得力,把名山作史,大川为镜。这便是典和型,沧桑历尽废和兴。(李渔,《慎鸾交》4813—814)

华秀父子,一者为官员上任的“游宦”;一者为尚未得官的准官员“宦游”。身为士大夫代表的作者李渔不仅借角色之口道出行旅游宦经历能增益见闻以备居官经验,戏曲的评点者亦对此节特为标示着重号,以示高度的认同。“山川风土者,诗人性情之根柢也”(孔尚任475),游宦之旅不仅可以开启文思,还可体悟民生、了解社会,无疑也是戏曲创作汲取现实经验的重要环节。

(三) 游道

游道本指“交游之道”,即有关交游的事理。至晚明因士人“采真之游”的言谈盛行,此词内涵也随之扩充,既可指“游历之道”,进而更有“以游求道悟道”之意。如文人兼曲家的邹迪光说“夫游有三: 一天游,一人游,一俗游”,所谓“天游”是“无町无畔,无畛无域,审乎无假,挥斥八极,出入六合,挠挑无垠,乘夫莽眇之鸟,而息夫亡无有之乡”(邹迪光,“游吴门诸山记”;《四库全书存目》第158册711),这类有关游道的言论体现的是晚明士人游风中渗入了修身养性、求道悟道的宗教色彩。在此基础上,晚明士人于戏曲想象中欲表现出通过“游身”而至“游心”,再达“游仙”的特征亦很明显。如《三社记》主角孙湛先以江湖游历广结三社之盟,继而泛游五岳、涤荡身心,习得兵法异术而退敌,剧末得两仙人赐名“四游外史”,因游而登仙的主旨不言自明。《梦境记》作者苏汉英生平性耽游山乐水,凡胜必造,造则赋诗;然而他屡困科场,遂绝弃举业。其戏曲情节遂本之以吕洞宾事迹,而又杂糅《枕中记》等黄粱梦典故,欲宣扬的也是从游身到游仙的遗世独立、羽化登仙的道化主题。《远山堂曲品》评此剧“尽大地山河、古今人物,尽罗为梦中之境”(祁彪佳,《远山堂曲品》;《中国古典戏曲论著集成》第6册12),由梦境而发游仙之愿,其初衷也当与作者人生履历有关。再如以尚游著称的屠隆,他的《昙花记》多有证道旁白,主角木清泰曲折复杂的“云水之游”同样是处于游历和游仙的模糊转换之中。如剧中强调“云中野鹤翺翔”“孤云野鹤身飘荡”等意象,尤其写到木清泰之子寻父不见,得其亲笔书信云“野鹤原无定迹,孤云到处为家;直待莲生足下,他年相会昙花”,以闲云野鹤的孤身云游方式向往登仙,也兼具以游求道的特征。

一些晚明戏曲作品则较为直接、集中地展现出士人游历风尚的各类形式与动机。如以主人公的游历串起全剧的传奇《三社记》,剧中主角孙湛的游历进程,大抵可依据前引袁宏道“三败兴”之说划为依次递进的三部分: 林泉优游、文士交游、求道壮游。第一种“山水朋友相凑”即林泉之游,写孙湛居乡里行社集,因拜访山人王寅,得遇多位友朋。凡孙湛所结识之友人,都着意突出其好游或与游的气质贴合: 如程开泰“性笃林泉,非樵而不能遍涉”(其沧,《三社记》卷上;《古本戏曲丛刊三集》13);王仲房则“以任侠自期,考槃为事”(13),同样追求隐居山林乐趣。第二种“朋友相聚”的乘兴之游,无疑属于明季社会最为多见的文士雅集型结社交游,这也是《三社记》剧名之所由来。剧情于此写孙湛一路东游,途经严州、杭州、秣陵三地,在每地停留之际均有社集,与屠隆、曹学佺、冯梦祯、虞淳熙、陈所闻、庄元达、蔡豫南、周文姬、薛素素等一干文士名妓交往,甚至详写各人社集诗作,其以“游”为形而以“交”为实的晚明士人游风面貌由此得以很好地呈现。第三种“及时之游”则可由戏曲剧情引导得出。剧中主角孙湛笃志向游,登场后即每常感叹“时不我待”,一旦等到妻子产子满月就告辞从游,足称“及时”。孙湛则于剧末游尽归家,得朝廷赐名“四游外史”,更有二位方外游仙登门道贺,全剧在一派祥和的气氛中结束。毫无疑问,戏曲中这三类游历方式的描述体现了相应的晚明士人游尚游趣。

除了像《三社记》这样巨细靡遗地将游景纳入戏曲文本中的作品外,戏曲家的个人游历经验对他们的创作之助益,也同时表现在他们把在游览地的观感体验融入其中。比如郑若庸往游杭州之后创作了《玉玦记》,后来徐复祚批评郑氏此作“饾饤堆垛”,却又称赞了“《赏荷》《看潮》两大套亦佳”(《曲论》237),而这两出却正是作者游赏西湖胜概的有感而作;汤显祖曾遭贬南下,游历至广东徐闻和澳门,“把这些新奇的印象写成诗篇,后来还把‘番鬼’‘通事’写进传奇《牡丹亭》”(徐朔方78),给这部传世大作点染了些许奇异风情;屠隆在遭罢官后,“宦游既倦,为采真之游,游无所不际”(虞淳熙392),他半生游历打秋风,不仅作为晚明著名小品文家留下了许多游记名篇,其所创作的戏曲主题亦与自己的游历心境有关。

三、 士人游风与晚明曲体新变

士人游风对晚明戏曲生成与发展的影响,可上升到具体的戏曲文本和结构模式层面寻获,这体现在几个更为细致和深入的方面。

(一) “以游景文入曲文”的文体融合现象

晚明的游景题材文学,放置于诗、文之中无疑是主流趋向,而伴随着当时通俗文学的大放光彩,小说、戏曲中纯以出于机趣和记录等目的而作的游赏文字亦不鲜见。笔者以《三社记》为典型例子考察这种特征: 剧中描写孙湛于莫愁湖上结侠社,此段行文采取了罕见的大段骈白形式,以角色陈所闻口吻描绘孙楚酒楼的四时游景,其形容文字颇为优美,体现出企图打破戏曲文与游记文两种文体间隔的尝试:

春来时,和风细起,煦日高晶,吹得来水面縠文机上皱,映得是楼头金漆海上光。寻王谢的燕子,啣尽润泥,对对于飞,都望乌衣巷里去;慕丽华的蛱蝶,采残嫩蕊,翩翩成阵,尽从桃叶渡边来。夏来时,骅骝系遍黄金柳,纳凉贵介纷纷;画艇舣屯白玉椿,宿夜游商叠叠。午间坐一会,觉习习湖风,来自绿荷花深处,不用小扇蒲葵;晚后步一回,便凉凉楼月,映从翠柳梢头,何须高灯炬蜡。秋来时,皓魄映湖心,好一似明珠双现;凉飔生水面,却元来暑气全收。红叶舞风,乱纷纷瞒空布锦;黄花挹露,密匝匝遍地铺金。正是鸥鹭无机情自洽,鸳鸯有伴意俱迟。冬至阳生,红洞洞彤云四布;天寒地冻,白漫漫瑞雪高飘。水无一点不成冰,树有千枝齐挂玉。少甚么寻梅夸蹇,更有那戴笠垂纶。雪月几多般,说不尽琼瑶世界;风花自一样,妆不就锦绣乾坤。若非诗擅千秋祖,怎得楼存百代名?(其沧,《三社记》卷上;《古本戏曲丛刊三集》52)

这样细致的摹景在明代戏曲中是极少有的,难得的是还超出单纯对景观本身的描述,如对夏景的“宿夜游商”和“习习湖风”的细腻感受,将人文关怀与一己感悟融入其中,这种写作方式和理念实与晚明游记小品文别无二致。游记小品文在晚明及后世文学史上达到的高度是没有争议的,而同样作为一时文学代表的晚明戏曲,能勇于向其时并存的另一种热门文学样式取径学习,也是难能可贵的。

《三社记》对游记文体的吸纳和改造不止于此。又如该剧描写到孙湛游访东岳,涉及的观光地点可谓琳琅满目,基本将泰山一带可称名的景致悉数收尽。其中包括水帘洞、马棚崖、回马岭、快活三、二天门、朝阳洞、百尺崖、碧霞宫、青帝宫、三观、泰山铭、孔子崖、玉皇殿、风从舍身崖、云海、汶洸诸水、徂徕山、龟蒙山、凫峄二山、无字碑、桃花洞、丈人峰、黄华洞、仙人石、日月二观等。这样的游景记录式文笔更近似当时的游记文学,不唯在晚明戏曲中显得另类,即使放到整个古代戏曲中也属别致。其景描述细致若此,也很容易令人联想到同时代的不少游记名篇,如张岱的游记小品就涉及泰山之景,而清人姚鼐的游记文《登泰山记》,其中同样也有汶水、徂徕、日观峰等景致的描写,且三者确实可以在一定程度上进行比照。比如同写“泰山观海”:

(1) (末)相公,请登殿前磐石上,可以观尽天下矣。(作登看介)(生)那东上一朵白云覆其下,非烟非雾,隐隐荡荡,是什么所在?(末)那就是大海。(其沧,《三社记》卷下;《古本戏曲丛刊三集》27)

(2) 余登泰山,山麓棱层起伏,如波涛汹涌,有水之观焉。(张岱60)

(3) 日上,正赤如丹,下有红光,动摇承之。或曰: 此东海也。(姚鼐165)

且不论古人曾错误地将泰山东面所见霞光认作大海,单就戏曲和散文的这处描写而言,是极为相似的,这也可以说是戏曲文体从散文文体汲取经验的又一例证。当然,限制于戏曲固有结构和曲牌体制,作者无法将泰山所有景点悉数描摹殆尽,但总体上仍对各处景点描写详略处理得当。晚明曲家郑之文曾著游记文《游麻姑记》,篇首即强调“游忌套,游记尤忌套”,如果说当时文人因写游记文之多之广以至有俗滥之弊,那么以游记入戏曲,则不失为一种合理的文学创新。

(二) 戏曲叙事结构渐趋形成“游景所历”的固有模式,士人游历成为中晚明及后世传奇的必备要素

以处于晚明戏曲前的戏曲史链条来看,元杂剧的主流题材多集中在历史剧、公案剧、道化剧和言情剧等,然而元代社会儒士地位普遍偏低,纯以士人或类似的历史名人为主角展现文人意趣的杂剧虽有,但数量不多,在元剧史上产生的影响亦有限。不过,若是逐一检视能够引领明代戏曲,且被公认为经典的几种元剧,观其结构,则普遍展示出士人“游景所历”这一叙事机制特征。如《西厢记》,以张生游学旅途见闻来展开情节;《拜月亭》,以战争乱离为背景强调士子闺秀之游寓离合;《琵琶记》,先后叙写蔡伯喈与赵五娘游历进京,尤其以突出后者之旅途和内心的双重凄苦而扣人心弦;即便是《窦娥冤》这样的公案剧,于暗中亦有一条窦天章出游赶考而荣归平冤的辅线贯穿其中。

从叙事性更为明确的晚明传奇来看,借由士人游风影响所带来的内容和格调变化亦甚明显。首先是伴随着古典戏曲突出时空流动性的特征,使得戏曲文学格外强调叙事之“景”的生成与变动。以堪称代表的“西湖”景观为例,如傅瑾先生就说道:“杭州是戏剧人物经常出没的城市,而在杭州游玩时必定要到西湖。”(傅谨295)西湖在古典戏曲中是常见的故事发生地,晚明戏曲关涉西湖者也众多。一些作品以士子游历西湖为背景,剧名则直接以该地命名,如: 《西湖记》、《红梅记》(别称《西湖阴配》)、《西湖扇》、《醉西湖》等。另一些以剧中士人行藏游经西湖,且在该地有重要情节展开,如: 《三社记》《投桃记》《西园记》《回春记》等。即便是一些本与西湖无关的戏曲,如唐崔护游春事改编的《桃花记》、宋苏轼御赐金莲事改编的《金莲记》等,也往往增饰以角色中第后游赏西湖的情节。至于泛泛以西湖为行文之游景点缀者,在晚明戏曲中所见多有,难以赘举。总之,晚明戏曲从题名、内容乃至改编等都刻意强调由游景行为体现出的地域、城市等特征,若追究如此设置的缘由,除了来自传奇戏曲叙事机制所需流动性的内在原因,晚明士人游风影响到的历史文化情结应是一个需要考量的外因。

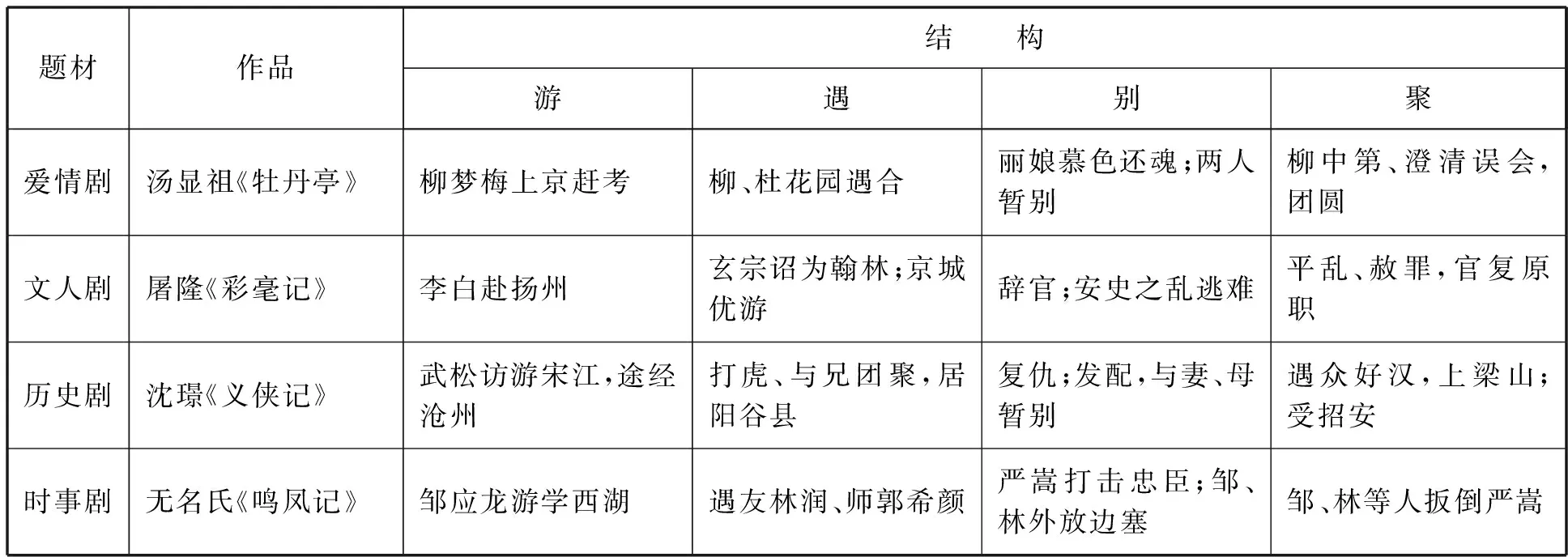

戏曲时空观的流动特质与晚明士人游风相结合所带来的更显著特征,乃是形成趋于固定的“游始聚终”型戏曲叙事架构,进而演绎为极具中国特色的“游-遇-别-聚”叙事模式。笔者综合参考《明清文人传奇研究》与《中国近世戏曲史》二书,按不同题材随机各挑选一种较有代表性的晚明万历时期戏曲,以简要考察其叙事结构的游历特征:

题材作品结 构游遇别聚爱情剧汤显祖《牡丹亭》柳梦梅上京赶考柳、杜花园遇合丽娘慕色还魂;两人暂别柳中第、澄清误会,团圆文人剧屠隆《彩毫记》李白赴扬州玄宗诏为翰林;京城优游辞官;安史之乱逃难平乱、赦罪,官复原职 历史剧沈璟《义侠记》武松访游宋江,途经沧州打虎、与兄团聚,居阳谷县复仇;发配,与妻、母暂别遇众好汉,上梁山;受招安时事剧无名氏《鸣凤记》邹应龙游学西湖遇友林润、师郭希颜严嵩打击忠臣;邹、林外放边塞邹、林等人扳倒严嵩

从总体上看,四种不同题材的戏曲都很自然地以“游”始,合之“遇”,“遇”后又“别”,角色则因受到不利因素的干扰而重投入游历旅途中,最终都有圆满团聚结局。若分而视之,爱情剧和文人剧显然与士人游历情节有着最密不可分的联系,这一点将在以下详谈。而像取材于水浒故事、以武松游历遭遇来展开的《义侠记》,其创作初衷可能与晚明社会士人群体推崇任侠精神有关,如吕天成所说“彼世之簪佩章缝,柔肠弱骨,见义而不能展其侠,慕侠而未必出于义”(吕天成,《义侠记》序81),这可视为士人游历精神附加到豪侠历史传奇的变体。即便是表现忠奸斗争的特殊时事剧《鸣凤记》,尽管其刻意淡化生角邹应龙等人的戏份,但在主体叙事方式上仍以邹生等士人的游历情节来展开和收尾,无法摆脱这种业已固定下来的戏曲叙事模式。

更进一步而论,以作为晚明戏曲主流的才子佳人戏曲来分析,这种特征体现得尤为明显。才子佳人戏曲本属爱情剧和文人剧杂糅嬗变的产物,这类作品的士子常于故事开篇即打着游学名号而行冶游或寻盟,在寻芳邂逅至高中团圆结局的过程中,往往要阑生各种意外,使得士子处于主动或被动的“再游历”旅程。略摭几例: 《玉钗记》中何文秀因自感“当此青春,琴瑟未谐,功名未遂,诚恐光阴过隙”,被家仆何兴怂恿“闻知金陵乃建都之地,有无穷之胜概,有不尽之风光”(心一山人6),遂踏上名为游学、实为冶游的旅行,而欢乐放荡的启程,却引出了何家遭人陷害,何母自刺身亡以及何文秀漂泊受难等一系列变故。《绣襦记》中郑元和从荥阳进京赴试,甫一落定便决定“就到勾栏里,寻个表子耍一耍”(徐霖17),因而邂逅名妓李亚仙,发生“倒宅”和流落唱莲花落的情节。《意中人》的风流士子史弘强调要寻一“魂销心醉,方能适我”的意中人,于是“如今且把游学为名,信步而去寻访便了”(李玉,《意中人》;《古典戏曲丛刊三集》2),因此得与章梦花遇合,然而仍必须以进京考取的方式证明自己而被迫与章暂别。晚明才子佳人戏曲的这类例子甚多,它们表现的不仅是士人仕婚理想二元冲突的主题,其实作者还试图通过以游学情节为发端的叙事机制同时勾连与化解二者之间的矛盾,若从时代风气的角度考虑,这也应是受到了士人游风很大的影响。

(三) 强化了“情景交融”的艺术美感

“游必有景”“由景生情”,是中国各体文学形式普遍具备的一个美学特征。对古典戏曲而言,绝大多数研究学者都承认它的叙事特征和“剧诗”本质,这也决定了戏曲具备从叙事场景转化为抒情写意的艺术功能。中晚明士人对戏曲中“造景”文辞的价值已有较明确的认知,如王世贞谈到元散曲中有“景中雅语”和“景中壮语”之别,对元杂剧中的“景语”与“情语”,他首先强调的也是《西厢记》中的述景之美。尔后,晚明及清代的戏曲理论家对“景”“情”概念的发展衔接有了进一步的认识,如王夫之云“情景名为二,而实不可离”(王夫之72);李渔称“景书所睹,情发欲言。[……]善咏物者,妙在即景生情”(《闲情偶寄》60);黄图珌称“吐人所不能吐之情,描人所不能描之景”是为“情景相生、自成声律”(黄图珌,《看山阁集闲笔》;《中国古典戏曲论著集成》141)。直到王国维集大成之说:“境非独谓景物也,喜怒哀乐,亦人心中之一境界。故能写真景物、真感情者,谓之有境界。”(王国维9)王氏之语特为提出“境界”概念,然溯其源指正为“独谓景物”。从“游景”到“情境”,再到“境界”,体现出一条较为清晰的演进脉络,而其始发点,正是由游历行为所催生的游景描写。

值得留意的是,元明戏曲“景语”的生成语境显然有文人作者群体的直接参与,而晚明社会因受到时风蹙变所带来的游风和心学等因素的影响,其所体现的新特征之一自然是当时流行的主情思潮。文学理念不仅为社会时尚所引领的游赏氛围裹挟,也被“情景”和“主情”之说濡染。比如接壤李贽“童心说”,呐喊出文学创作要“独抒性灵,不拘格套,非从自己胸臆中流出,不肯下笔”的袁宏道,他这个口号的前文正是推崇游历:“泛舟西陵,走马塞上,穷览燕、赵、齐、鲁、吴、越之地,足迹所至,几半天下,诗文亦因以日进。”(袁宏道187)金圣叹在评点《第六才子书西厢记》中《请宴》一折时,亦受到社会游风影响,以“读世间游记”“世间善游之人”结撰“洞天福地”等类比来阐述游历与作文共通的情景交融之理。在这种语境下,晚明游记文等之所以能受到广泛欢迎,也是出于“作者或触景生情,或移情入景,或情与景会,总之,作者的性灵与山水融为一体,而山水也成了有生命有品格的自然”(吴承学263)。

文学体裁间的影响,总是互通有无、彼此映照的,晚明戏曲也因此多有叙写士人融入自然,以赴遨游之趣的题材或情节。如许潮的单折短杂剧《赤壁游》,写苏轼、黄庭坚、佛印和渔翁四人乘舟往游赤壁,不单蕴含幽眇细微的文人意趣,也展现出畅游山水所体悟到的敏锐观感。与之相对,另一些作品亦有借游历山水行征歌觞酒的疏朗侧面。如根据冯梦龙话本《醒世恒言》之《钱秀才错占凤凰俦》故事改编的《望湖亭》,小说原本充满浓郁的市井气息,而戏曲却别开生面,专用一整出描写主角钱万选与二友同游太湖的场景,将士人泛舟豪饮之趣融入名胜之中,堪称晚明士人游风下追求“情景交融”的典型缩影。青木正儿亦赞称此处“其数写太湖景致逼真,确为生长太湖畔之作者得之自然天趣,当非外人所可能者”(青木正儿223)。当时戏曲之所以能有此类较为出彩的实地游景描写,作者“长于斯地”或“游于斯地”的阅历体验和相应的趣味恐怕是不可或缺的。

亦需为我们所注意到的是,如沿着“主情思潮”脉络审视晚明士子游风大盛的现象,于表固然可解读为追逐功名际遇的正当行径,于里则蕴含倡导自由的情欲思潮。如上文提到的才子佳人戏曲“游-遇-别-聚”的叙事模式,往往以士人游学兼寻芳之举牵头,这不但反映了其时士人的社会生态和精神面貌,而且从文学创作生成的角度也可视为一种有意味的美感形式。如龚鹏程先生就此所解释的:

浪人与游子的爱情观,正如海客浮舟,在每个港口,可能都有一段情史。但他不会安住定居于其间。暂时点缀光景,为此人生添些颜色,到头来仍是要各奔前程的。[……]各奔前程,挥手远离,对游子来说,不但不会像定居者那样伤心黯然,神消骨醉,更被认为是有美感的事。(龚鹏程391)

从精神内涵而言,中国的古典戏曲尤其是晚明才子佳人传奇,无论是创作或上演,都在追求一种价值体认上的美感。它通常表现为剧中男女角色情始于“慕色而合”,又因各种意外因素制约而造成游走暂别,嗣后通过最终的冲决阻碍得以完聚,达成内容与形式上的升华和归一。古典戏曲一以贯之的审美宗旨当然是奉大团圆为圭臬,但它同样讲究穿插意外陡生的各种阻碍因素,而像才子佳人在团圆之前所经历的磨难或暂别,可约莫视为类同于美感理论中的残缺美或悲剧美特征。对于明清戏曲作者而言,尽管尚不能在理论层面明确指出大团圆戏曲缘何同样需要悲剧情节点缀,但他们也曾表达出对与之类似的“意外因素”作用的重视。如李渔谈论到“大收煞”和“小收煞”问题,大收煞即讲求“全本收场[……]而有团圆之趣”,小收煞则是“上半部之末出[……]宜紧忌宽,宜热忌冷”(《闲情偶寄》144—45),这里所说的“宜紧”和“宜热”,正是利用叙事流动性带动的角色间的冲突来编织和统摄情节,进而生成一个小高潮。倘若与恪守“三一律”的西方古典戏剧比较,中国戏曲则因叙事场景具有极为广阔的写意和泛化特征,使得剧中人物和情节能够不受约束地游走发生于多地多景,在客观上创造了更多冲突和矛盾的可能,而这也就成为古典戏曲,尤其是明代传奇这种叙事指向更明确的文体所着意追求的一种形式艺术美感。

结 语

晚明戏曲作为中国古典戏曲创作的又一发展高峰,其成就与地位早有公论。直观来看,后世之所以对晚明戏曲高度认可,也与其能够以极为诗意和细腻的笔触来描述寻常游景,给予观者愉悦的体验有关。比如《玉簪记》记录下的南京城,就仿佛一轴美不胜收的画卷,令人心向往之:“【甘州歌】图画天然。看郁葱佳气,凤舞龙蟠。丹厓翠壁,掩映浪花云片。千寻金碧山间寺,几曲笙歌水上船。香尘滚,紫陌连,避秦人住在桃源。穿花外,出柳边,六桥红雨衬金鞯。”(高濂23)当我们谈论晚明戏曲之优美,所提及者往往脱不出《牡丹亭》的“游园惊梦”“不到园林,怎知春色如许”“朝飞暮卷,云霞翠轩;雨丝风片,烟波画船”等名句,在这些寓情于景的秾丽文辞背后,实则饱含的是当时士人心态下所特有的发掘日常景观美,又进而深入情思美的时代精神。

除直接写景外,晚明戏曲对游历游风的格外钟情也投射在一些文化现象之中。比如明人常言及“四游”或“四时游景”的概念,戏曲中则有像沈龄著的《杜甫游春》《谢安石东山记》《苏子瞻游赤壁记》和《陶学士游邮亭记》四种短剧合为《四节记》,吕天成评其“纪游适则逸趣寄于山水”(《曲品》11);程士廉仿同乡前辈汪道昆作《小雅堂乐府》,内收四种杂剧也是用历史故事各自敷演四季游景。又如明代“南舟北车”出游交通条件的改善,使得晚明戏曲情节对这些“游具”的描写运用大为强化。如史槃《鹣钗记》与《吐绒记》都以男女主角舟游邂逅展开剧情;《读书声》中士子宋儒居于舟中日夜苦读,引来戴润儿偷听;《玉簪记》中潘必正水路北上赴考,陈妙常则乘舟随至,互诉衷肠而别,等等。

明季鼎革,带有雅趣的士人游尚戛然而止,其中最关键的原因自然是与政治生态相关。学界对此中原因和现象亦早有探讨,如王汎森先生比较晚明与清初西湖的文士活动,称前者是“虎林王谢子弟多好夜游看花,选妓征歌,集于六桥,一树桃花一角灯,风来生动,如烛龙欲飞,较秦淮五日灯船,尤为旷丽”,而后者则因带有“罪”“愧”“悔”“弃”的遗民意识,则是“昼游者尚多猬缩,欲不早归不得矣”(王汎森195)。在此心态下,不唯游记小品写作式微,戏曲界自亦不免白云苍狗。此后,清初戏曲中含有游历意象和作者体验的作品出现多种分流,如吴伟业、尤侗等人的戏曲,曲折返回到屈子行吟泽畔那种且游且悲歌的萧索意境,显现出从“身游”到“心游”的内省和收缩式忏悔意识;而孔尚任《桃花扇》之创作缘起,亦与其与故国遗老们游历唱和大江南北等地的体验有关;至于像李渔那样为糊口而带着戏班游历过大半个中国,亦算是一种因游风氛围之变而因应调整的事例。而这些,都多少与早先游风施加于戏曲的气质有了明显差异。由此来看,士人游风对晚明戏曲乃至古典戏曲的发展是有其独特且积极的历史作用和理论价值的。

人工开挖孔桩之前必须进行成孔工艺试验,并且数量应在两个以上,检验孔桩内壁是否出现土层坍塌、涌砂等现象,同时检验混凝土护壁是否达到预期效果。

注释[Notes]

① 须注意的是顾炎武所言之“游士”,其涵义更多指向为秦“游说之士”, 固不全同于士阶层之“士”。见《日知录集释》(上海: 上海古籍出版社,2006年),第440页。

② 李日华云:“游道之盛,无如孝廉。”“孝廉”即举人。见《味水轩日记》(上海: 上海远东出版社,1996年),第385页。

③ 周振鹤:“从明人文集看晚明旅游风气及其与地理学的关系”,《复旦学报》1(2005): 72—78。

④ 赵园《游走与播迁》云:“明末清初,士人确也‘游道日广’。[……]游历、游学、游宦、游幕,流寓播迁,‘游’几乎成了常态。”见《制度·言论·心态: 明清之际士大夫研究续编》(北京: 北京大学出版社,2006年),第165页。

⑤ 笔者曾就明清戏曲中关涉科举情节者进行计量分析,“初步结果显示: 在709种明清传奇中,有科举情节者322种,占45.4%。”杨骥:“明清戏曲‘赶考’现象的文化思索”,《中华戏曲》2(2013): 173—85。

⑥ 元人有云:“唐立科举,各扶策自奋,穷山水之胜,履危陟幽,则皆其羁穷不遇之所为,见于咏歌。”参见袁桷: 《清容集》卷二十三《赠陈太初序》,《四部丛刊初编》第1418册(上海: 上海书店,1989年)。今人傅璇琮亦说道:“士人应试,[……]都造成人才的流动。有才能之士,并不是终生困居一隅,而是聚居于通州大邑,游历于名山大川。”见《唐代科举与文学》(西安: 陕西人民出版社,1986年),第419页。二人所论虽为唐代,然遍览历代风尚无不如此。

⑦ 李玉唱词云:“昔年诸理斋负笈遨游,囊中惟携《西厢》一卷,说道:‘鸢飞鱼跃,能活文机,莫过于此。’”见《人天乐》第十七出《净旦》,《古本戏曲丛刊三集》(北京: 商务印书馆,1957年),第67页。

⑧ 参见郑志良:“潘之恒生平考述”,《文献》3(2000): 190—99。

⑩ 分别见于屠隆《昙花记》第八出《云游遇师》、第十九《游戏传书》、二十出《夫人得信》等。见毛晋编: 《六十种曲》第11册(北京: 中华书局,1958年),第22、54、61页。

引用作品[Works Cited]

《古本戏曲丛刊三集》。北京: 文学古籍刊行社,1957年。

[ACollectionofAncientDrama. Vol.3. Beijing: Ancient Books of Literature Publishing House, 1957.]

《中国古典戏曲论著集成》第6册。北京: 中国戏剧出版社,1959年。

[ACollectionofTreatisesonClassicalChineseTheatre. Vol.6. Beijing: China Theatre Press, 1959.]

青木正儿: 《中国近世戏曲史》。北京: 中华书局,2010年。

[Aoki, Masaru.HistoryofModernChineseTheatre. Beijing: Zhonghua Book Company, 2010.]

《四库全书存目丛书》。济南: 齐鲁书社,1997年。

[CollectionofWorksMentionedintheCataloguebutNotIncludedinThe Complete Collection of the Four Treasuries. Jinan: Qilu Press, 1997.]

丁耀亢: 《蚺蛇胆》,《古本戏曲丛刊》第五集。北京: 文学古籍刊行社,1957年。

[Ding, Yaokang.Gall-bladderofPython.ACollectionofAncientDrama. Vol.5. Beijing: Ancient Books of Literature Publishing House, 1957.]

傅谨: 《戏班》。北京: 北京大学出版社,2010年。

[Fu, Jin.TheatreTroupes. Beijing: Peking University Press, 2010.]

高濂: 《玉簪记》,《六十种曲》第三册,毛晋编。北京: 中华书局,1958年。

[Gao, Lian.TheJadeHairpin.CollectionofSixtyPlays. Vol.3. Ed. Mao Jin. Beijing: Zhonghua Book Company, 1958.]

《乾隆震泽县志》卷十九“人物七·文学”。《中国地方志集成·江苏府县志辑》(第23册)。南京: 江苏古籍出版社;上海: 上海书店;成都: 巴蜀书社,1991年。

[GazetteerHistoryofZhenzeCountyduringtheQianlongPeriod. Vol.19.CollectionofChineseGazetteerHistory:Jiangsu. Vol.23. Nanjing: Jiangsu Ancient Books Publishing House; Shanghai: Shanghai Bookstore Publishing House; Chengdu: Bashu Publishing House, 1991.]

龚鹏程: 《晚明思潮》。北京: 商务印书馆,2005年。

[Gong, Pengcheng.Late-MingThought. Beijing: The Commercial Press, 2005.]

黄宗羲: 《黄宗羲全集》第10册。杭州: 浙江古籍出版社,2005年。

[Huang, Zongxi.TheCompleteWorksofHuangZongxi. Vol.10. Hangzhou: Zhejiang Ancient Books Publishing House, 2005.]

孔尚任: 《孔尚任诗文集》。北京: 中华书局,1962年。

[Kong, Shangren.CollectedPoetryandEssaysbyKongShangren. Beijing: Zhonghua Book Company, 1962.]

李渔: 《慎鸾交》,《李渔全集》。杭州: 浙江古籍出版社,1991年。

[Li, Yu.BeingCircumspectinConjugalRelationships.TheCompleteWorksofLiYu. Hangzhou: Zhejiang Ancient Books Publishing House, 1991.]

——: 《闲情偶寄》。北京: 学苑出版社,1998年。

[——.CasualNotesinaLeisurelyMood. Beijing: Academy Press, 1998.]

吕天成: “《义侠记》序”,《水浒资料汇编》,马蹄疾编。北京: 中华书局,1980年。81。

[Lü, Tiancheng. Preface toTheChivalrousKnight-errant.ASourcebookofThe Water Margin. Ed. Ma Tiji. Beijing: Zhonghua Book Company, 1980.81.]

——: 《曲品》。北京: 中华书局,1990年。

[——.AnEvaluationofSouthernDrama. Beijing: Zhonghua Book Company, 1990.]

邱瑞吾: 《运甓记》,《六十种曲》第六册,毛晋编。北京: 中华书局,1958年。

[Qiu, Ruiwu.TransportingBricks.CollectionofSixtyPlays. Vol.6. Ed. Mao Jin. Beijing: Zhonghua Book Company, 1958.]

沈德符: 《万历野获编》。北京: 中华书局,1959年。

[Shen, Defu.CollectionofUnofficialHistoryduringtheWanliPeriod. Beijing: Zhonghua Book Company, 1959.]

沈宜修:“表妹张倩倩传”,《午梦堂集》上册,叶绍袁编。北京: 中华书局,2015年。251。

[Shen, Yixiu. “Biography of Cousin Zhang Qianqian.”CollectionfromtheWumengHall. Vol.1. Ed. Ye Shaoyuan. Beijing: Zhonghua Book Company, 2015.251.]

汤显祖: 《南柯记》,《六十种曲》第四册,毛晋编。北京: 中华书局,1958年。

[Tang, Xianzu.ADreamundertheSouthernBough.CollectionofSixtyPlays. Vol.4. Ed. Mao Jin. Beijing: Zhonghua Book Company, 1958.]

《续修四库全书》。上海: 上海古籍出版社,2002年。

[TheContinuationofThe Complete Collection of the Four Treasuries. Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 2002.]

王汎森: 《晚明清初思想十论》。上海: 复旦大学出版社,2004年。

[Wang, Fansen.TenRemarksonLate-MingandEarly-QingThought. Shanghai: Fudan University Press, 2004.]

王夫之: 《姜斋诗话笺注》,戴鸿森注。北京: 人民出版社,1981年。

[Wang, Fuzhi.AnnotatedPoetry Talks from the Ginger Studio. Ed. Dai Hongsen. Beijing: People’s Publishing House, 1981.]

王国维: 《人间词话》。北京: 中华书局,2010年。

[Wang, Guowei.PoeticRemarksintheHumanWorld. Beijing: Zhonghua Book Company, 2010.]

王世贞: 《弇州山人四部稿》,《明代论著丛刊》本。台北: 伟文图书出版社有限公司,1976年。

[Wang, Shizhen.FourManuscriptsbyYanzhouHermit.CollectedWorksoftheMingDynasty. Taipei: Wei Wen Publishing Co. Ltd., 1976.]

文征明:“梁伯龙诗序”,《梁辰鱼集》,吴书荫编。上海: 上海古籍出版社,2010年。33。

[Wen, Zhengming. “Preface to Liang Bolong’s Poetry.”CollectedWorksofLiangChenyu. Ed. Wu Shuyin. Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 2010.33.]

吴承学: 《中国古代文体形态研究》。广州: 中山大学出版社,2000年。

[Wu, Chengxue.AStudyofAncientChineseLiteraryStyles. Guangzhou: Sun Yat-Sen University Press, 2000.]

谢伯阳编: 《全明散曲》。济南: 齐鲁书社,1994年。

[Xie, Boyang, ed.Qu-verseoftheMingDynasty. Jinan: Qilu Press, 1994.]

心一山人: 《何文秀玉钗记》,《古本戏曲丛刊》初集。北京: 文学古籍刊行社,1954年。

[Xinyi Shanren.HeWenxiu’sJadeHairpin.ACollectionofAncientDrama. Vol.1. Beijing: Ancient Books of Literature Publishing House, 1954.]

徐复祚: 《曲论》,《古典戏曲论著集成》第4册。北京: 中国戏剧出版社,1959年。

[Xu, Fuzuo.DiscourseonDrama.ACollectionofTreatisesonClassicalChineseDrama. Vol.4. Beijing: China Theatre Press, 1959.]

徐霖: 《绣襦记》,《六十种曲》第七册,毛晋编。北京: 中华书局,1958年。

[Xu, Lin.TheEmbroideredClothes.CollectionofSixtyPlays. Vol.7. Ed. Mao Jin. Beijing: Zhonghua Book Company, 1958.]

徐朔方: 《汤显祖评传》。南京: 南京大学出版社,1993年。

[Xu, Shuofang.TangXianzu:CriticalLife. Nanjing: Nanjing University Press, 1993.]

姚鼐: 《姚鼐文选》。合肥: 黄山书社,1986年。

[Yao, Nai.CollectedEssaysofYaoNai. Hefei: Huangshan Publishing House, 1986.]

虞淳熙:“祭屠纬真先生文”,《四库禁毁书丛刊》第43册。北京: 北京出版社,1997年。392。

[Yu, Chunxi. “Funeral Oration for Tu Weizhen.”BooksListedas“ToBeBannedorDestroyed”bytheEditorsofThe Complete Collection of the Four Treasuries. Vol.43. Beijing: Beijing Publishing House, 1997.392.]

袁宏道: 《袁宏道集笺校》,钱伯城笺校。上海: 上海古籍出版社,2008年。

[Yuan, Hongdao.AnnotatedCollection of Yuan Hongdao’s Works. Ed. Qian Bocheng. Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 2008.]

袁中道: 《珂雪斋集》。上海: 上海古籍出版社,1989年。

[Yuan, Zhongdao.CollectedWorksfromtheKexueStudio. Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 1989.]

臧懋循: 《臧懋循集》,赵红娟点校。杭州: 浙江古籍出版社,2012年。

[Zang, Maoxun.CollectedWorksofZangMaoxun. Ed. Zhao Hongjuan. Hangzhou: Zhejiang Ancient Books Publishing House, 2012.]

张岱: 《琅嬛文集》。长沙: 岳麓书社,2016年。

[Zhang, Dai.TheParadiseofLanghuan. Changsha: Yuelu Press, 2016.]

周履靖: “《赤凤髓》跋”。上海: 上海古籍出版社,1989年。

[Zhou, Lüjing.PostscripttoThe Marrow of Red Phoenix. Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 1989.]

邹式金: 《风流冢》,《杂剧三集》。北京: 中国戏剧出版社,1958年。

[Zou, Shijin.TombofRomance.ThreeCollectionsofVarietyPlays. Beijing: China Theatre Press, 1958.]