人乳微生物组学

董彩霞,王 晖,荫士安

(1.甘肃省疾病预防控制中心,甘肃 兰州 730000;2.中国人口与发展研究中心,北京 100081;3.中国疾病预防控制中心营养与健康所,北京 100050)

母乳喂养对婴儿健康、免疫功能启动以及程序化均非常重要,不仅影响婴儿免疫系统发育,还是维持肠道功能和免疫稳态的必要条件[1]。母乳喂养可显著降低婴儿患坏死性小肠结肠炎、腹泻、过敏和哮喘、炎症性肠病、糖尿病和肥胖等疾病的风险[2]。母乳中含有其自身的微生物菌群(母体微生物组),可能对母体乳腺健康和婴儿细菌肠道定植、病原体的防护、免疫系统的成熟和营养素消化等均具有重要意义[3];而且婴儿肠道微生物定植过程还会影响其物质代谢,可能对以后健康的程序化产生持久影响。

1 基本概述

1.1 微生物组学

大多数微生物生活在一个复杂的称为微生物群(microbiota)的菌落中,由细菌、古细菌和真菌组成,也包括病毒和噬菌体。微生物组学(micro bionomics)是在特定环境或生态系统中所有微生物及其遗传信息的组合,探寻微生物与微生物、微生物与宿主以及微生物与环境之间相互关系。微生物组学也将是揭示微生物多样性与人和生态稳定性之间关系的新兴学科。

1.2 人乳微生物组学

人乳中存在的细菌构成了人乳微生物组。人乳微生物组学(human breast milk microbiome)系采用现代分子生物学技术研究人乳中存在的微生物种类、数量和影响因素,以及通过母乳喂养对喂养儿免疫功能的启动、肠道免疫功能发育和对营养与健康状况的近期影响和远期效应。母乳微生物组是影响喂养儿肠道功能的最重要环境因素之一,为其提供特定信号指导免疫系统发育,是婴儿微生物组发育必不可少的重要条件[4]。

2020年Zimmermann等汇总了44项研究涵盖2 655例妇女的3 105份母乳样本,有几项报告母乳的细菌多样性高于婴儿或其母亲的粪便;每项研究中可检测到每种细菌分类标准的最大数量为58个门、133个类别、263个目、596个科、590属、1 300种细菌和3 563个可操作分类单元。母乳中可检出真菌、古细菌、真核和病毒DNA,母乳中微生物群落是受多种因素影响的复杂微生物组[5]。

1.3 人乳中微生物的多样性

母乳具有独特的微生物生态系统,而且母乳菌群与任何黏膜或粪便样中的菌群均不相关[6]。母乳中微生物多样性的研究结果显示,母乳中常见的菌群是葡萄球菌属和链球菌属,其次是特定的乳酸菌[7]。使用焦磷酸测序对母乳微生物组进行的首次研究证明,母乳细菌菌群很复杂[8];人乳中不同菌种的数量和丰度个体间差异很大。每个个体的母乳样品中存在九个共同核心的菌群,包括链球菌、葡萄球菌、粘质沙雷氏菌、假单胞菌、棒状杆菌、拉氏菌、丙酸杆菌、鞘氨醇单胞菌属以及根瘤菌科[8]。研究结果的不同可归因于不同的采样方法、分析处理规程以及DNA提取方法、具有较高细菌覆盖率特定引物的选择和测序平台等,提示将来需要建立标准化的方法[6,9]。最近一项健康母乳(n=10)的宏基因组(metagenome)和微生物组研究中,通过与患有乳腺炎的妇女比较,发现健康核心微生物组包括葡萄球菌、链球菌、类杆菌、费氏杆菌、瘤球菌、乳杆菌、丙酸杆菌属菌种、真菌、原生动物相关和病毒相关的序列,而患乳腺炎乳母的乳汁菌群主要是金黄色葡萄球菌[10]。

1.4 人乳微生物组学研究目的

由于检测设备和分析技术的制约,以往难以开展人乳微生物组学的研究。目前已具备深入开展这方面研究的条件:①采用技术:目前可以采用16S和宏基因组测序、高通量培养、基因芯片、荧光原位杂交等技术开展人乳微生物组学研究;②研究的内容:采用宏转录组、宏蛋白组、宏代谢组、基因芯片、同位素标记、单细胞测序等手段研究人乳中存在微生物的来源、种类、数量以及影响因素;③技术路线:通过上述多组学与环境因子关联数据的挖掘以及移植试验等手段解决关键问题。随着上述分析技术日趋成熟,人乳微生物组学的特点以及对母婴健康状况的影响将逐渐被揭示。

2 母乳与婴儿配方食品喂养对婴儿肠道微生物组的影响

已有很多研究结果显示,母乳喂养和婴儿配方食品喂养婴儿有不同的肠道菌群,而且活性也有明显差异[2,11]。这可能影响婴儿对非传染性疾病的易感性,例如婴儿期和/或成年期变态反应性疾病和/或肥胖等。纯母乳喂养婴儿的肠道菌群中双歧杆菌、葡萄球菌和链球菌的相对丰度较高,而婴儿配方食品喂养婴儿的拟杆菌、梭状芽孢杆菌、肠杆菌、肠球菌和拉克斯藻的相对丰度较高[12]。

2.1 母乳喂养的优势

与婴儿配方食品(奶粉)喂养的新生儿/婴儿相比,母乳及母乳中存在的微生物是产后启动新生儿肠道免疫功能和驱动新生儿肠道微生物定植的一个重要纽带[13],属于双歧杆菌和葡萄球菌属的特定母体肠道微生物菌株经过母乳被转运给婴儿[14-15];经母乳喂养还可将母体乳酸菌和双歧杆菌等微生物转运给喂养儿,形成一种天然的保护机制,改善婴儿肠道微生物菌群发育,提高以后对外环境的适应能力,降低发生腹泻和营养不良的风险。母乳喂养研究结果还显示,在每对母婴中都存在特定的菌株成为家庭成员之间的独特联系,可能还会从母体那里转移异常的微生物菌群。

2.2 母乳喂养与婴儿配方食品喂养婴儿的肠道菌群构成

母乳喂养和婴儿配方食品喂养微生物组的比较结果显示,母乳喂养婴儿粪便微生物的特点为多样性低于婴儿配方食品喂养的婴儿,但是富含双歧杆菌和乳酸菌,且健康状况良好,发生营养不良的风险较低;而婴儿配方食品喂养的婴儿肠道菌群受其生存环境中微生态的影响,粪便微生物的特点呈明显多样性,双歧杆菌较低,以类杆菌、梭菌和大肠杆菌为主,容易导致喂养儿发生肠道微生态环境失衡、菌群失调,患感染性和过敏性疾病的风险[16]以及死亡率均明显增加[17]。

2.3 微生物代谢组学研究结果比较

Tannock等[18]比较了山羊奶基婴儿配方食品、牛奶基婴儿配方食品或母乳喂养澳大利亚婴儿的粪便菌群组成。每组各30例婴儿,在婴儿2月龄时采取粪便样品,使用16srRNA基因序列焦磷酸测序技术分析粪便中总菌群序列,观察到母乳喂养婴儿的粪便代表性菌群组成与婴儿配方食品(牛乳或羊乳基)喂养的婴儿显著不同,结果见表1,提示母乳喂养婴儿的粪便中双歧杆菌的丰度超过总菌群的10%,这与双歧杆菌科的最高总丰度有关。然而当双歧杆菌科的丰度较低时,毛螺菌科的丰度较高。

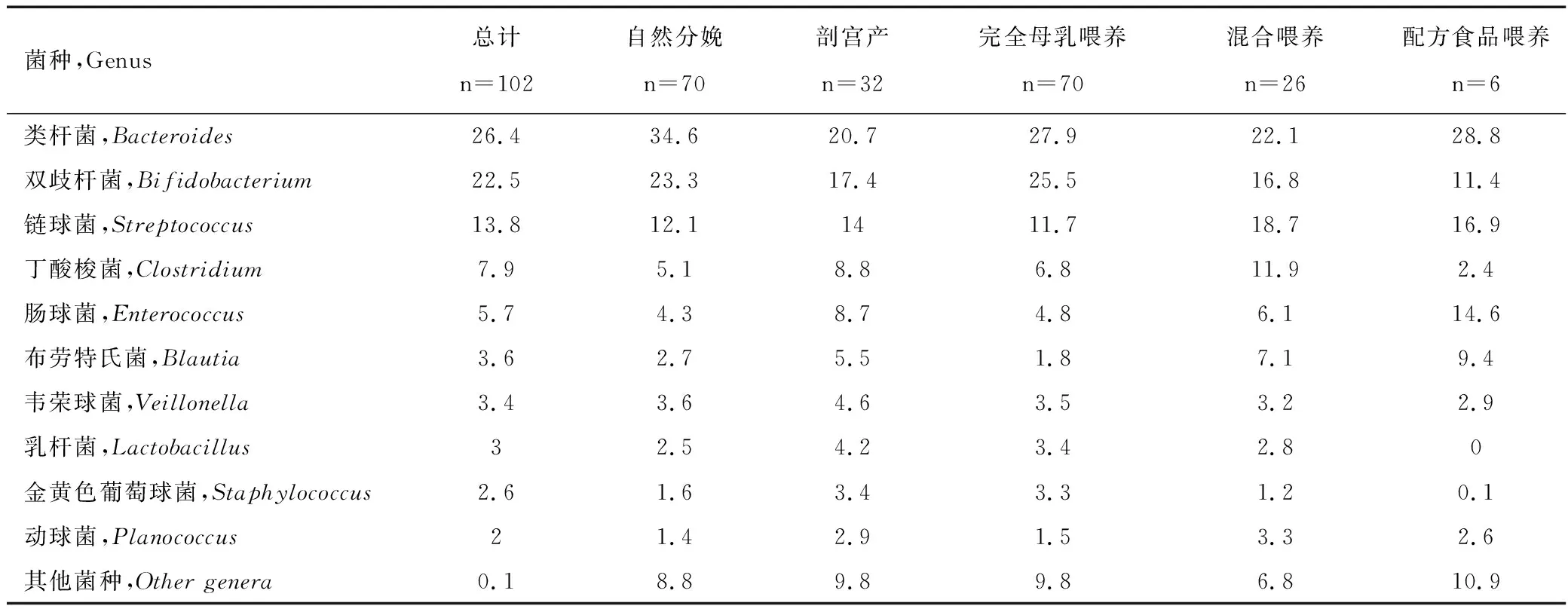

Madan等[19]比较了剖宫产和婴儿配方食品补充喂养6周龄婴儿的肠道微生物组。选择的102例婴儿中,70例自然分娩、32例剖宫产;生后6周龄时70例母乳喂养,26例混合喂养(母乳喂养+婴儿配方食品),6例完全婴儿配方食品喂养。同样采用16srRNA基因序列焦磷酸测序技术,分析了不同分娩方式与喂养方式婴儿粪便中10个最丰富细菌菌属的相对丰度,结果发现6周龄婴儿的肠道微生物组与分娩方式、喂养方式有关,且混合喂养婴儿的肠道微生物组趋势类似于完全婴儿配方食品喂养的婴儿,结果见表2。

目前已有多项研究结果证明,与完全纯母乳喂养的婴儿相比,婴儿配方食品喂养或过早导入辅食,将会显著增加喂养儿以后发生肥胖风险,而且也有研究结果证明完全纯母乳喂养与婴儿配方食品喂养婴儿的肠道微生物组存在显著差异[11,18]。然而,未来还需要设计更完善的临床双盲随机对照试验,以确定婴儿肠道微生物组的差异对婴儿健康状况的近期与长期影响。

表1 来自13个最具代表性细菌家族16srRNA基因序列平均丰度

表2 不同分娩方式与喂养方式婴儿粪便中识别的10个最丰富细菌属的相对丰度(%)

3 影响母乳微生物组的潜在因素

乳母的微生态环境影响其母乳喂养儿的免疫发育,从而影响婴儿生命初期和晚期的健康状况以及对某些疾病的易感性。因此乳母微生物组被认为是影响儿童健康的母体转移因素的重要决定因素[5]。特定的围产期因素可能会影响出生结局,因为这些因素也会改变母乳喂养儿微生物组的发育。遗传因素、分娩方式、哺乳阶段、喂养方式、过量使用抗生素、膳食不均衡、卫生洁癖(不必要的严格卫生)以及持续的压力/应激都会影响母体微生物组[5,20]。微生物菌群组成的变化和紊乱以及微生物多样性或丰富度的降低已被认为是疾病发生的重要危险因素[21]。上述影响母体微生物组的因素均会不同程度影响母乳微生物菌群组成。

3.1 分娩方式与喂养方式

分娩方式(自然分娩与剖宫产)影响人乳微生物菌群成分。正常分娩的产妇初乳及其以后的乳汁中显示微生物菌群多样性和较高比例的双歧杆菌和乳酸杆菌属,而多项研究结果显示剖宫产的产妇乳汁中的情况则相反[22],尽管也有的研究没有观察到这样微生物组分的差别。

在Moossavi等[23]的研究中,观察到母乳喂养方式(直接哺乳与用泵抽吸母乳后用奶瓶喂哺)的母乳细菌多样性和组成略有不同,这可能反映了用泵抽吸增加了外暴露,而直接哺乳则可减少外暴露。

3.2 早产与低出生体重

母乳中微生物成分也受胎龄(胎儿发育成熟程度)的影响,即足月儿与早产儿的母乳中微生物组成存在显著差异。在足月分娩的样品中,初乳中肠球菌的数量较少,而歧杆菌属的数量较多[24]。

3.3 哺乳阶段

一天的不同时间、哺乳阶段会不同程度影响母乳成分,而且个体间差异较大[25]。有学者报道,初乳样品中微生物多样性高于成熟母乳。哺乳期已被描述为影响母乳微生物的因素之一[6,8]。最初,主导微生物群是魏氏菌、白带菌、葡萄球菌、链球菌和乳球菌[6],之后的母乳中微生物群含有高水平的韦永氏菌、细小杆菌、细毛病、乳杆菌、链球菌属,双歧杆菌和肠球菌属菌群的水平也有所增加。

3.4 抗生素的使用

同样明显的是,围产期抗生素或其他药物的使用也会影响母体的微生物菌群,包括影响乳酸杆菌、双歧杆菌和葡萄球菌的存在量[26],降低乳样中双歧杆菌、葡萄球菌以及真细菌属的丰度等。

3.5 乳母的健康状况

母乳微生物组成分的变化与乳母的生理状态、膳食习惯和营养状况有关[6]。母亲肥胖,其乳汁中双歧杆菌属和细胞因子水平会发生变化[27],葡萄球菌属、瘦素和促炎性脂肪酸水平会相应升高[28],微生物多样性相应降低[6]。患乳糜泻的乳母其乳汁中细胞因子、杆菌属和双歧杆菌属的水平降低[29]。与HIV非阳性乳母的乳汁相比,来自非洲HIV阳性乳母的乳汁显示有较高的微生物多样性和较高的乳酸杆菌属[30]。

3.6 生存地理环境

地理位置(环境中微生物组)也会不同程度影响母乳中微生物构成,而且个体间差异较大[25]。例如,人乳微生物组分析结果显示,一般情况下母乳中存在葡萄球菌和链球菌属以及乳酸菌菌株[8,13],但是它们的相对数量和其他细菌的存在可能取决于生存的地理位置[24,31]。类似地,所有调节母亲皮肤、口腔、阴道和肠道微生物菌群的因素都可能潜在调节人乳微生物组。然而,这需要来自不同地区代表性母乳样本的研究。

3.7 乳母的膳食与营养状况

膳食习惯很可能调节肠道微生物组和影响母乳的营养成分,使母乳微生物组发生变化,但关于乳母膳食对乳汁微生物组影响的研究较少。曾报道,当地食品和其他发酵食品与母婴肠道微生物及母乳中存在的细菌具有共同微生物特征[32]。近年来通过动物模型试验已证明,长链多不饱和脂肪酸可调节生命早期肠道微生物组的成分[33]。乳母膳食影响母乳的微生物群落,尤其是怀孕期间的膳食影响肠道微生物群落的形成[34]。

4 调节人乳微生物组的潜在意义

已知人乳中存在的主要细菌是链球菌、葡萄球菌、粘质沙雷氏菌、假单胞菌、棒状杆菌、罗尔斯通菌和丙酸杆菌属。膳食是可能改变肠道菌群的强有力工具。

4.1 防止微生物群组成失衡

在动物模型试验中观察到微生物群组成失衡与某些疾病的易感风险增加有关。例如,日本的一项以猕猴为动物模型的研究结果显示,孕期高脂肪膳食影响其子代的微生物组成成分及活性、代谢与健康状况[35]。因此,破译母乳微生物菌群对喂养儿特定肠道细菌的贡献并促进营养和生活方式的改善,将有可能会开辟与微生物组成变化有关疾病风险的新的研究方向。

4.2 影响婴儿肠道益生菌定植

一项安慰剂对照研究表明在怀孕和母乳喂养期间摄入益生菌可调节母乳微生物组,进一步调节婴儿肠道双歧杆菌定植[36]。最近,已有学者提出围产期补充益生菌影响母乳中微生物组成,包括双歧杆菌和乳杆菌,同时影响其他生物活性化合物(如人乳寡糖和乳铁蛋白)的含量[37]。

4.3 预防感染性疾病和过敏

已证明特定的益生菌菌株可有效预防和治疗生命早期的感染性疾病[38],并且可以降低高危人群中婴儿湿疹的风险[39]。有研究还发现,使用益生菌补充剂可影响阴道分娩乳母的乳汁微生物组成,而在剖宫产分娩的乳母的乳汁样品中没有发现显著差异,提示益生菌特异性依赖于分娩方式的调节[40]。在生命早期1 500天内使用特定益生菌研讨会(2016)的报告中,专家同意健康的围产期生活可降低生命后期感染和自身免疫性疾病的风险。

5 展望

新技术和检测仪器的进步增加了我们对母乳微生物群组成的了解,人乳微生物组学的研究已经引起人们普遍关注,也是今后重点研究方向。由于该学科尚处在早期阶段,还有巨大发展空间。

5.1 母乳微生物组对喂养儿免疫功能的影响

随着人乳微生物组学相关数据的积累和分析手段的进步,将会使我们有可能从非常复杂的人乳微生物菌群构成及变异中,了解母乳喂养对喂养儿的近期直接影响,如新生儿免疫功能的启动、肠道发育和抵抗感染性疾病的能力等。

5.2 母乳微生物组对喂养儿的远期健康效应

微生物组成成分的改变已被视为生活方式疾病发生发展的强大风险因素。因此需要设计良好的追踪研究,观察母乳喂养及母乳微生物组对喂养儿可能产生的远期健康效应(成年期营养相关慢性病发展轨迹和易感性),以探索每种母乳细菌及其活力对喂养儿健康的影响。

5.3 母乳微生物的来源及影响因素

仍需要开展更多的研究确定母乳中微生物的起源,例如来自母亲皮肤/衣服、吸吮期间婴儿的口腔负压以及母亲肠道到乳腺的迁移等。为了增进对母乳微生物组的了解,仍需深入研究不同地理区域、遗传背景、环境、营养与膳食的母乳微生物组,以充分了解微生物组在提升婴儿健康方面的潜能。

5.4 改善母乳微生物组的新实践

已有研究结果显示,多个围产期因素影响通过母乳从母亲向婴儿的微生物转移。因此孕中晚期和/或泌乳期可能为设计新的膳食改善或营养干预母乳微生物组提供新的目标,为调节母乳微生物菌群提供营养干预工具,促进母乳喂养,同时还可能降低非传染性疾病的风险。基于乳母膳食可能调节母乳中的生物活性化合物和微生物,因此需要研究乳母膳食中营养成分与母乳微生物组的相互作用、添加人工合成成分对母乳微生物组以及对婴儿健康的影响。

5.5 方法学研究

尽管目前很多人乳微生物相关的研究采用分子生物学技术,然而该技术的应用也有局限性。例如,由于细胞壁组成、DNA提取方法和可能会导致高估或低估细菌计数的微生物16S基因拷贝数量,因此无法分析母乳微生物的生存能力以及可能高估或低估的总细菌数。影响母乳微生物群组成测定的其他潜在因素包括采样方法、DNA提取方法、测序平台、16S细菌基因区域研究、16S数据库以及使用的生物信息学渠道,因此需要提出标准化的步骤和验证方法。同时高通量方法的分析成本偏高,应研究开发新的检测技术,提高分析的效率和准确性,降低分析成本,推动人乳微生物组学研究。