种植术后术区肿痛1例报告

施亦菲,吴珺华

1 病例资料

1.1 病史与检查

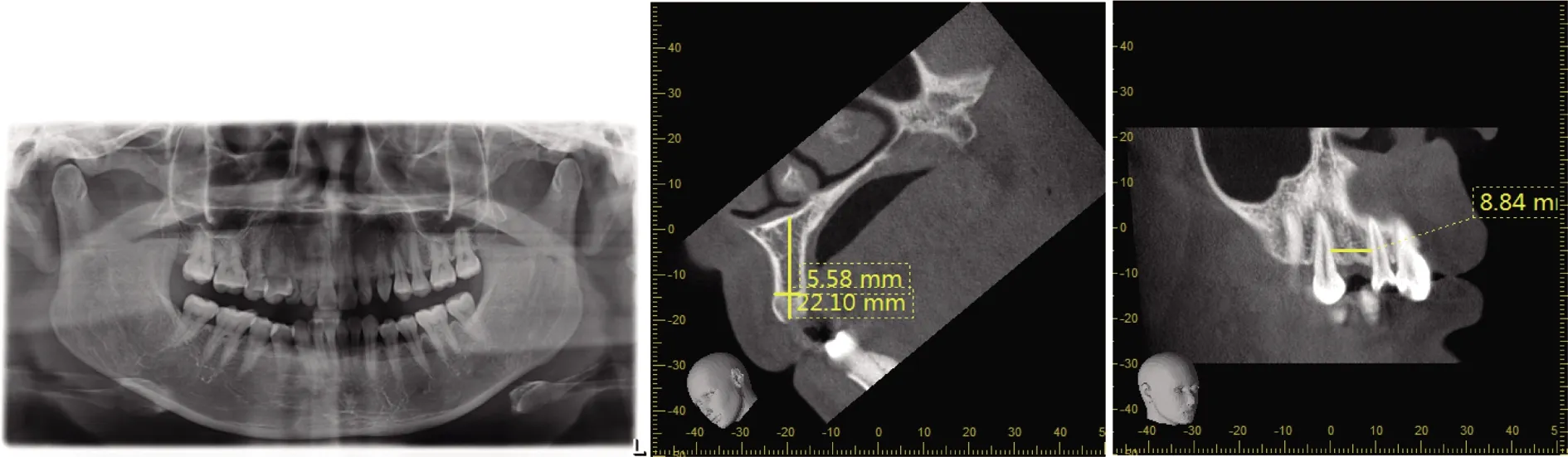

患者姚某,38岁女性患者,因要求制定右上前牙修复计划于我院就诊,患者一般状况良好,否认吸烟史,否认系统疾病史。专科检查发现口腔卫生情况尚可,咬合正常,1C乳牙滞留,颊侧颈部深大龋洞,叩痛明显,松动度Ⅰ度,拟拔除1C后行种植义齿修复。拔除1C 3个月后复查,缺牙区附着龈颜色与质地无异常,无红肿破溃,12、14均为健康天然牙,CBCT(图1)示缺牙间隙近远中向可用骨宽度7 mm,颊舌向6 mm,骨高度15 mm,根尖处骨凹陷明显。牙槽嵴内未见血管走行,骨密度为三类骨密度。

图1 术前全景片及CBCT

1.2 种植手术过程

常规术前准备,患者取仰卧位,0.12%复方氯己定溶液含漱消毒,2%碘伏溶液口周及面颈部消毒,铺消毒洞巾,4%阿替卡因肾上腺素于右上前牙区行黏膜下浸润麻醉,于13植区行角型切口,剥离术区黏骨膜,充分暴露骨面,逐级预备种植窝,13区植入直径3.5 mm,长度10 mm的BEGO植体,植入扭矩值为35 N·cm,植体根方近中可见牙槽骨缺口,植入去蛋白牛骨基质Bio-Oss骨粉颗粒0.25 g,表面覆盖13 mm×25 mm可吸收屏障膜Bio-Gide胶原膜后严密埋入式缝合创口。术后CBCT示13区种植体位置方向良好。

1.3 复诊情况与处理

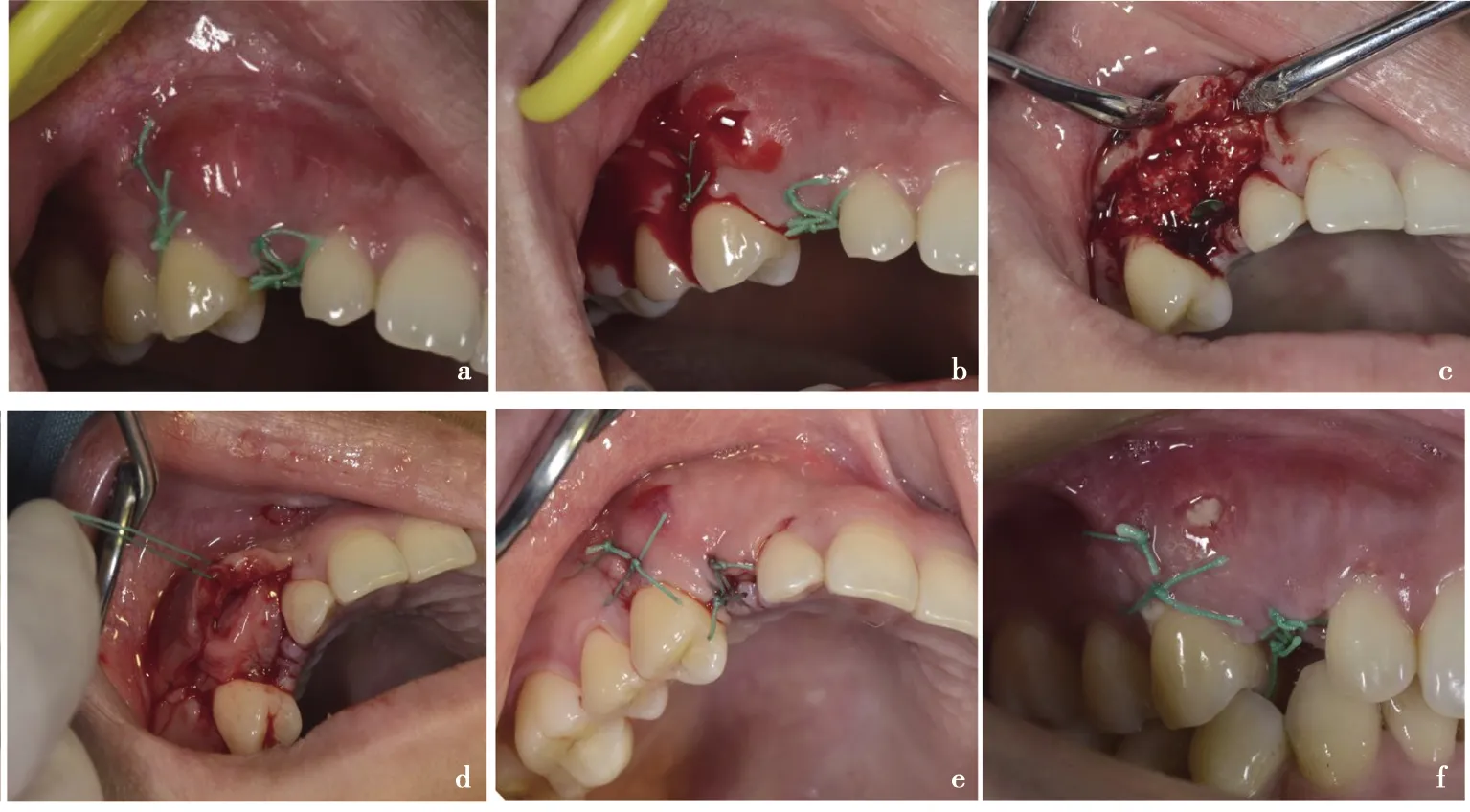

患者术后当晚术区及面颊部疼痛明显,后逐渐肿胀,口服抗生素3 d后复诊发现术区及面颊部红肿明显。改为静滴克林霉素、甲硝唑。种植术后1周复查可见面颊部肿胀基本消退,术区牙龈肿胀呈膨隆状,扪之波动感。于牙龈隆起明显处切开后可见大量血性液体溢出,无脓液溢出,未见生物膜仅部分骨粉溢出(图2)。遂于手术原切口打开,术区未见明显膜状结构,未见脓液,大量生理盐水冲洗后,取肘部2 mL自体血离心后取CGF膜原位覆盖,克林霉素和甲硝唑继续静脉滴注3 d。二次手术后5 d复查患者无不适,术区及右面颊部肿胀消退,术区牙龈可见一卵圆形发白区域,系处理牙龈肿胀时切开引流后切口处形成的创伤性溃疡,牙龈颜色基本恢复正常,缝线吻合良好,未见明显红肿。术后3个月复查见术区黏膜愈合良好,植体周围未见明显骨吸收(图3、4)。

a:术后1周可见13术区牙龈肿胀明显;b:于牙龈隆起明显处切开后可见大量血性液体溢出,无脓液溢出;c:于手术原切口打开,无脓液溢出,术区未见明显膜状结构;d:CGF膜原位覆盖;e:瓣复位后严密缝合;f:二次手术后5 d肿胀消退,术区牙龈颜色基本恢复正常,缝线吻合良好,未见明显红肿

2 讨 论

2.1 种植术后术区肿痛出血原因分析

2.1.1 术中组织损伤 手术过程中组织的暴露时间和干燥程度都与患者术后肿胀和不适有关,因此应尽量减少手术时长,避免术中粗暴操作。在切口线上没有张力的初始闭合可以避免由于过大的创口张力引起的伤口开裂和坏死等并发症。这就要求预备拉拢缝合的松弛皮瓣能够被置于原始切口线之外3~5 mm外。一般而言,在进行松弛切口时避免切入黏膜下层有助于减少术后肿胀和出血的量。小范围(3~6 mm)的皮瓣移动通常通过骨膜下切口即可获得皮瓣的释放,但是当移动的范围大于7 mm颊侧垂直释放切口和骨膜开窗都不能提供足够的皮瓣前移以实现无张力的一次闭合时,则必须更深地切入黏膜下层,但是一旦切开肌肉层,肿胀、出血和不适的并发症发病率会相应增加[3]。本病例中患者出现术后肿胀疼痛及出血等并发症考虑可能与术中为了完全覆盖骨移植材料以及获得良好的初级闭合而进行松弛切口时切入组织过深,垂直切口延伸过度有关。此外,手术过程应避开上下颌骨中的一些重要解剖结构避免损伤减少术中出血如下颌骨的舌侧皮质骨尤其是尖牙切牙及第一前磨牙区、上颌窦侧壁水平骨管、鼻窦管都是种植术中的危险区域,涉及这些区域的种植手术术前应充分评估并做好术中、术后并发症的应对准备[4-9]。

2.1.2 含肾上腺素局麻药的使用 本病例中术区延迟出血的原因考虑与术区使用含肾上腺素的局麻药有关。肾上腺素可以收缩血管,并且以皮肤黏膜血管的收缩最为明显,局麻药中加入肾上腺素可以起到暂时收缩血管的作用使术中出血减少术野清晰,但会掩盖创口中的潜在出血点,术后麻药代谢肾上腺素收血管作用消失会出现血管“反跳性”扩张现象。此外研究发现高剂量(≥7.2 mL)麻醉与局部组织扩张增加有关,麻醉药物引起促炎介质的释放,从而刺激伤害性神经末梢导致疼痛,因此应控制术中麻药用量[10]。

2.1.3 血液弥散 本病例中术区血肿的另一个原因考虑与术后血液从手术部位弥散渗入到黏膜下有关。这种情况一般在术后2~4 d后发生[11],通常在使用松弛切口进行冠向复位瓣时出现[12]。由于本病例中手术切口对位良好,缝合严密,创口渗出的血液未能引流,从而积聚在黏膜下形成血肿。通常在手术后的最初24 h内出现血肿并导致皮瓣扭曲,应将其抽空并重新缝合伤口。由于本病例中患者未出现发热,手术切口也未见脓液溢出考虑炎症性反应的可能性不大,因此是否应及时打开切口进行引流减压而不是单纯进行抗炎治疗。

2.1.4 其他 Esposito等[13]发现,手术创伤和种植位点解剖条件都是种植体早期种植失败的最重要的病因因素(3.63%)。Gonzalez-Santana等观察到术后肿胀的发生与种植体植入位点、患者年龄、种植体放置数目大于4个、进行上颌窦提升术或引导骨组织再生术之间存在一定的相关性[14]。

2.2 引导组织再生屏障膜

2.2.1 可吸收胶原膜 Bio-Gide膜是猪来源的双层可吸收非交联胶原膜,主要成分为Ⅰ型胶原纤维,具有较高的生物同源性与生物相容性[15]。研究发现膜的完整性在最初14 d内保持得很好,但在30 d内发现明显的降解迹象[16],它的多孔特性可以解释其快速血管化和降解速率较快的原因[17],一般建议覆盖双层膜以增加其屏障时间[18]。交联技术可以降低胶原膜的降解速率、抗原性和细胞毒性,但是其吸收时间不易控制,并且吸收的过程易引起局部炎症反应。有研究表明牙龈卟啉单胞菌(Porphyromonasgingivalis,Pg)在体外能附着并降解可吸收性屏障膜[19]。对Pg的分离培养显示细胞膜相关蛋白酶是胶原膜降解的主要原因,而交联膜对蛋白质水解更有抵抗力。此外,抗生素和抗菌剂如氯己定、多西环素等对膜的酶解有部分抑制作用[20]。因此使用交联胶原膜和抗菌药物可能可以减缓胶原酶的降解速率。本病例中术后创口严密缝合、对位良好,未发生膜的暴露,因此考虑膜的过早吸收不是细菌酶产物因素导致的。Bio-Gide胶原膜吸湿后变软易吸附在骨缺损区和皮瓣黏膜上,缺乏维持空间稳定性的能力,需要膜下材料的支撑来维持足够的空间以利于邻近骨组织的长入,在缝合黏膜瓣或愈合阶段,肿胀部位的压力可能导致黏膜塌陷和移植材料部分移位从而导致移植物骨体积减小[21]。本病例中手术部位出现血肿并且无明显炎症反应,原先置入的Bio-Gide生物膜在二次手术时未找到,猜测可能是血肿高压下生物膜过早吸收。

2.2.2 CGF 其特殊的纤维网状结构赋予了极强的可制膜性,因此可以作为GBR的屏障膜[22]。CGF制备过程中无需添加剂使其具备更好的生物安全性,来源于自体本身的CGF无毒性和免疫原性,不存在免疫排斥反应[23]。CGF特殊的离心方式使得血小板α颗粒脱颗粒释放出更多的生长因子[24],而且CGF中丰富的纤维蛋白可以加速组织的生长和愈合能力。研究表明CGF可以通过缓慢释放生长因子和基质蛋白来促进纤维结缔组织和骨膜的逐步形成及牙龈的长期重塑,同时促进骨组织增殖分化,提高骨质密度促进骨修复[25]。与胶原膜相比,CGF膜对软组织的诱导能力更强,增强创面的稳定性[26],能明显缩短软组织损伤愈合时间,减少瘢痕形成,提高愈合质量。虽然部分学者认为CGF降解速率过快,不足以起到屏障隔离的作用。但是有动物实验研究[27]将CGF膜植入大耳白兔背部皮下,发现前4周CGF降解情况不明显,CGF膜平均厚度变化差异并无统计学意义。而且一项修复种植体周围骨缺损的临床研究发现[28],CGF膜和Bio-Gide胶原膜在骨增量效果方面相近。通过对CGF进行大量研究,众多学者均认为CGF膜可作为引导骨再生术中的屏障膜使用[29-31]。实验发现由于CGF内含有大量的白细胞有较强的抗感染能力,在愈合过程中GBR位点周围黏膜色泽粉红,无明显肿胀,几乎不出现感染情况[32]。有研究分别使用胶原膜和CGF作为屏障膜进行引导骨组织再生术,比较两组患者术后肿胀情况及成骨效果,种植术后6个月复诊,28例种植体均获得良好的骨结合,CGF组与胶原膜组术后肿胀持续时间分别为(2.4±1.4)d和(4.2±2.2)d,差异有统计学意义(P<0.05),CGF组患者肿胀程度及肿胀持续时间均轻于胶原膜组[33]。这可能解释了本病例二次手术置入CGF膜后肿胀消退,炎症减轻的原因。此外,在骨粉中混合CGF除了可以中和CGF吸收速率过快的缺点,还能发挥细胞因子的作用,协同促进牙周组织再生,具有愈合速度快,术后反应小的优点,而且CGF还可以降低屏障膜降解速度和牙周愈合速度的不匹配程度[34]。