不知不觉中开始

——无痕教育课堂实施策略案例解读之一

苏州大学实验学校 徐 斌

无痕教育的基本内涵是隐藏教育目的,遵循教育规律,通过自然的方式,使受教育者获得更好的发展。无痕教育不仅是一种教育方式,更是一种教育思想。如何把这种教育思想落实为课堂教学实践?笔者以为有四种基本策略值得关注,分别是:不知不觉中开始,潜移默化中理解,循序渐进中掌握,春风化雨中提升。本文主要结合笔者教学的片段阐述课堂开始的策略。

俗话说得好,“良好的开端是成功的一半。”一节课的开始如果能激发学生的兴趣,唤醒学生的旧知,利用学生的经验,使学生不知不觉轻松自然地开始新知学习之旅,是有效课堂的前提和保证。

一、在故事情境中引出新知

故事是儿童十分喜欢的体裁,情境也是儿童感兴趣的场景。故事情境常常是利用一个熟悉的参照物,帮助学生将一个要探究的概念与已有的经验联系起来,引导他们利用这些经验来解释、说明、形成自己的知识。因此以故事和情境开启一堂数学课的学习,能使儿童在轻松愉悦中不知不觉地开始学习。尤其是课程改革以来,情境和故事成为课堂教学中一道常见的风景线。

【教学片段1】(二年级《鸡兔同笼》)

上课一开始,教师讲述自编的故事(课件同步动画显示):

我小时候,像你们这么大。有一天,在放学回家的路上,遇到一位白胡子老爷爷。老爷爷拦住我,说:“小朋友,你上学了,今天我来考考你!”我从小爱动脑筋,就说:“老爷爷,您考吧!”白胡子老爷爷说:“听着,我出题了——鸡和兔关在同一个笼里,数它们的头共有5个,数它们的腿共有14条。请问,有几只鸡?有几只兔?”我一听就愣住了,尽管我苦思冥想、绞尽脑汁,也没有想出来,心想太难了!怪不好意思的。白胡子老爷爷说:“你现在还小,不会不要紧。记住吧,这叫鸡兔同笼问题。好好读书,以后你一定会学懂的。”我记住了白胡子爷爷的话。后来到了上五年级时,我在新华书店里见到一本书《小学数学趣题巧解》,书上讲了“鸡兔同笼”问题的解法。我自学会了,心里特别高兴。一直到今天,我还记得呢!

提问:小朋友们,当年我只有一个人,今天我们全班几十个人,一起来想办法,自己动手、动脑,想想、画画,看能否解决“鸡兔同笼”这个难题。

“鸡兔同笼”本是《孙子算经》中记载的中国古典难题,如何让二年级学生尝试解决呢?首先需要让学生产生学习和探究的兴趣与动力。在故事中,学生发现竟然连老师也有不会解决的难题,一下子就拉近了师生之间的心理距离,产生强烈的心理认同感。正如德国弗莱堡师范大学的G·海纳特教授在《创造力》书中写的那样:“创造性教学的一个特征是,教师尽量关怀学生的学习,努力使自己返回到学生阶段,也就是开始一个倒回的过程,这样他才有可能把自己与学生看成一致的,并使学生把他视为同一。”故事引入让学生初步了解“鸡兔同笼”问题,从二年级的“太难不会”到五年级通过看书学会了,引导学生认识到学习是循序渐进的过程,需要不断积累。同时也引导学生感受这类问题虽然具有一定的挑战性,但也并不是“遥不可及”,进一步激发二年级学生的挑战欲望,增强探究的信心,让学生“望而生欲”,通过为学生提供动手、动脑,想想、画画等这些“脚手架”,为实现自主探究、建构新知提供可能。

二、在游戏活动中带出新知

游戏是儿童的天性,好动更是儿童的特点。著名教育家陈鹤琴早就指出:“(在学前教育中)游戏就是工作,工作就是游戏。”其实,小学生的思维特点是以具体形象为主的,学生常常需要借助动作引发思维,并且通过形象思维逐步过渡到逻辑思维。因此,恰当的游戏活动能顺应儿童的心理规律,在相对放松的环境下,在有趣的活动中,诱发儿童自然地融入学习之中。

【教学片段2】(四年级《平均数》)

(课始出示套圈的实物材料,让两个学生玩套圈游戏,然后显示套圈比赛场景图片)

师:同学们玩过套圈游戏吗?如果两个人比赛,制定怎样的规则比较公平?如果两个队比赛呢?

(出示第一场比赛结果统计图:两队人数相等且每队各自套中个数相等)

师:能判断哪个队套圈成绩好吗?为什么?

生:能够判断男生成绩好,因为每个男生都套中7个,而每个女生都是6个。

(出示第二场比赛结果统计图:两队人数相等但各自套中个数不等)

师:你能判断哪个队套圈准一些吗?为什么?

生:还是男生赢了。只要把总数加起来比一比:6+9+7+6=28(个),10+4+7+5=26(个)。

(出示第三场比赛结果统计图:两队人数不等但每人套中个数相等)

师:这次哪个队套得准一些?

生1:女生赢了,因为5个女生每人套中6个,一共套中30个,而4个男生每人套中7个,一共套中28个。

生2:应该还是男生赢了,因为每个男生都套中7个,而每个女生都套中6个,男生的整体水平高。

(出示第四场比赛结果统计图:两队人数不等且每人套中个数与总个数均不等)

师:这次该如何判断呢?只比总和不公平,又不能一眼看出那个队整体水平高。

生:看来需要一个新的方法来比较。

师:这就是我们今天要认识的新的统计量——平均数。

当学生一上课就能亲手玩套圈游戏,注意力一下子就被调动起来了。然后,四次比赛活动,让学生模拟当裁判,从简单出发,从经验开始,激活相关旧知,引发认知冲突,一步一景,移步换景,让学生在观察、分析、推断中,自然生长出新知——平均数。而且,课始的游戏设计直接指向数据分析观念的基本素养:读图能力。正如《义务教育数学课程标准(2011年版)》指出:“能从报纸杂志、电视等媒体中,有意识地获得一些数据信息,并能读懂简单的统计图表。”学生的“读图”可以分为三个水平:数据本身的读取(用能够得到的信息来回答具体的问题,这些问题图表中有明显的答案)、数据之间的读取(插入和找到图表中数据的关系)、超越数据本身的读取(通过数据来进行推断、预测、推理)。课始环节设计的4组统计图的依次出示与对比,培养了学生的读图能力,使学生在4次比赛的问题产生与解决中,不断引发认知冲突,产生对表达一组数据整体水平的平均数的内在需要。

三、在复习铺垫中长出新知

有经验的教师都明白,不可能每一节课都需要创设故事情境或者游戏活动引入新知,尤其是我们的平常教学,更需要真实有效的课堂开始方式。因此,在复习铺垫中自然生长出新知,才是新课学习开始的主要方式。如何通过看似平淡无奇的复习铺垫深入浅出地开启一堂数学课呢?

【教学片段3】(一年级《9加几》)

师:小朋友们,我们首先进行一次口算比赛吧!

(依次出示卡片,学生抢答比赛后教师把卡片有序呈现在黑板上)

师:计算这些题,你为什么这么快?

生:因为都是10加几的加法。

师:10加几的加法怎样口算就很快?

生:10加几就是十几呀!

有效的数学学习是建立在学生合适的数学现实基础之上的。传统的9加几教学,在复习铺垫时一般分三个层次:一个数分成1和几,9+1=10,9加1再加一个数。表面上看,这三个层次的复习有利于学生理解和掌握“凑十法”,但实践表明,如此精细的铺垫设计,同时也可能为学生探究9加几时人为地设定了一个狭隘的思维通道(即一定要把9凑成10),不利于体现算法多样化的思想。事实上,依据以往的教学经验,尽管学生在探索9加几的计算方法时,会出现多样化的算法,但是,这些方法都有一个共同的思路——“凑十”。因此,设计复习铺垫题时主要侧重10加几的口算,让学生体验10加一个数比较简便,从而为帮助学生理解“凑十”法做好铺垫,也为算法优化打好基础。

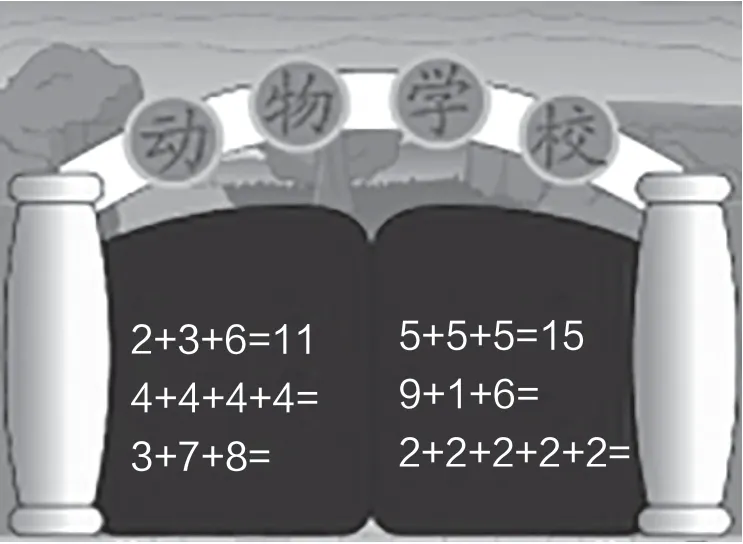

【教学片段4】(二年级《认识乘法》)

课始,教师课件出示:动物学校大门(大门上写着一些加法算式,如图所示)。

学生自由选择算式并回答这些加法算式的结果。

教师提问:观察这些加法算式中的加数特点,谁能把这些算式分成两类?

学生到黑板上把算式卡片分成两类,一类是“5+5+5,4+4+4+4,2+2+2+2+2”,每道算式中的加数都是一样的;另一类是“2+3+6,3+7+8,9+1+6”,每道算式的加数都是不一样的。

从加法思维到乘法思维是儿童认知上的一次飞跃,因此在乘法的初步认识教学时,需要从加法出发,因为乘法本就是特殊的加法。在课始的复习之后,教师让学生观察加法算式中加数的特征并让学生进行分类,在分类的过程中学生认识到连加算式的两种基本情况(加数相同和加数不相同)。可以预料的是,在后面新知学习的过程中,教师还会利用刚才的复习铺垫题,让学生判断哪些加法题可以改写为乘法,哪些不能改写为乘法。这种复习铺垫和前后呼应,让学生在不知不觉中了解知识的来龙去脉和内在联系,有效地建构乘法的知识模型,加深对乘法含义的深度理解。

四、在谈话交流中生出新知

与故事情境、游戏比赛和复习铺垫相比,谈话交流则是一种更为基本也更为重要的新知引入策略。或许有人认为语言的平淡和抽象无法激起学生强烈的兴趣,其实不然。因为一般语言看似平淡无奇,而师生彼此信任后的教师语言恰恰能拉近师生之间的距离,并能够在自然的谈话交流中无痕地引出新知。正如《道德经》所云:“善行无辙迹,善言无瑕谪,善数不用筹策,善闭无关楗而不可开,善结无绳约而不可解。”其实说的是追寻一种朴素无痕的高级境界。

【教学片段5】(四年级《解决问题的策略:画图》)

课始,教师提问:我们日常生活中最常见的平面图形是什么?

生1:长方形。

生2:正方形。

师:是的,其实正方形也是一种特殊的长方形。那么你能在纸上画一个长方形吗?

(学生自主在本子上画长方形,教师在黑板上画一个长方形)

师:关于长方形,我们已经学过了哪些知识?

生1:认识了长方形的长和宽。

生2:学习过长方形的周长。

生3:学习过长方形的面积计算公式。

师:你能用手势比画一下长方形的周长和面积吗?(学生用手势比画)

师:怎样计算长方形的面积?如果知道面积和宽,怎样求长?如果知道面积和长呢?

(师板书:长×宽=长方形的面积 面积÷长=宽 面积÷宽=长)

师:要使长方形的面积增加(或减少),可以有哪些办法?

(学生讨论交流,并在刚才画的示意图上表示出来)

师:像这样的长方形面积变化问题就是我们今天要学习的新知。

(板书课题:解决问题的策略)

认知心理学研究表明,一切新的学习都是在原有学习的根基上产生的,新的知识总是通过与学生原有认知结构中相关知识相互联系、相互作用后获得意义的。因此,必要的准备和回忆是获得新知的必由路径。课始,回顾的目的是再现和激活,再现有关长方形的特征以及面积计算公式及其变式,激活学生原有认知结构中的相关旧知,为本课解决问题做好认知准备。让学生初探决定长方形面积大小的因素,通过画图、讨论和交流,初步体验面积增加(或减少)的几种情形,为新知学习做好方法上的铺垫。在正式学习画图策略之前,让学生两次画图(第一次画出长方形,第二次比画出面积增加或减少),让画图成为接下来探索新知的有效策略准备。

当然,课堂教学要做到在不知不觉中开始,对教师的教学素养也提出了新的要求。要真正做到课堂开始的自然与无痕,需要教师对学科知识体系整体熟悉,需要教师对教学对象深入了解,还需要教师对课堂要素准确把握。

——宅