论辟斯顿弦乐四重奏作品中的线性声部展衍手法及和声内涵①

张宝华(沈阳音乐学院,沈阳 110000)

沃尔特·辟斯顿弦乐四重奏作品中晦涩的对位手法,不属于勋伯格的十二音无调性对位,即不协和对位。因为辟斯顿无论在线性声部的发展过程中,还是在纵向音高结构上的音程对位化处理,都十分重视并强调不协和音的解决,但它依然属于“线性对位”。线性声部自身的展衍与平衡对于线性声部是否具有动力性因素起着决定性作用。

在现代对位中,线条外形是不可能完全脱离和声因素的。然而,在考虑和声因素之前,必须先确定如何运用旋律音程和如何将其组成为旋律片段的某些特征。[1]1

本文选择辟斯顿弦乐四重奏中的线性声部发展手法作为研究对象,主要原因出于以下几点:

其一,辟斯顿是20 世纪为数不多的集理论家、作曲家和音乐教育家于一身的人。他的《和声学》教材自1951 年丰陈宝先生翻译的中译本在我国推广至今,产生了广泛的影响。但很多人还并不了解,辟斯顿在其《对位法》[2]3中所强调的——“和声”与“对位”相辅相成、无法割裂的本源关系,在其实际音乐创作中体现得多么淋漓尽致,辟斯顿强调的“线性声部”本身所蕴藏的巨大“和声力”,可在本文分析的例证中得到充分证实。

其二,作为美国20 世纪重要的新古典主义风格作曲家,国内对其作品的研究寥寥无几,很多理论家还没有充分认识到辟斯顿幻化“传统”与“现代”作曲技法炉火纯青的强大能力,这些看似“保守”的写作手段实际上已经产生出十分现代的音响效果。如果不深入研究辟斯顿作品中线性声部的发展手法,便很难从中总结出横向与纵向音高结构是如何契合的、作曲家与同为新古典主义的斯特拉文斯基和兴德米特都有着哪些本质上的不同。

其三,很多现代作曲家的作品中都存在着横向旋律中的展衍与合成等技法,每一位作曲家在运用相似手段却得出大相径庭的音响效果,这一点值得我们深思与总结。线性声部的发展手法并不是孤立存在的现象,它们会直接或间接体现在纵向音高结构上。本文的分析即是深入研究辟斯顿作品中纵合化和声手法的前提,也是进一步论述其多声部“线性和声”以及“对位化段落和音形态”[3]的引论。

由于辟斯顿的作品数量众多[4],本文以作曲家第二和第四弦乐四重奏作为主要研究对象。

一、“单音平衡”与“特征音程”

“一个音高与另一个音高在时间上逐次出现时,这种音程称之为旋律音程(Melodic Interval),或叫线性音程。”[5]71如果说“动机”是音乐中的最小“单元”,那么音程则是构成动机的音高“零件”。对于主题旋律中的动机或音程进行分析似乎有些“陈词滥调”,尤其是基于“和声”分析为主旨的论述中,纠缠于横向旋律或主题-动机中的“音程”分析会给人一种“顾左右而言他”的感觉。但面对20 世纪调性作曲家的作品时,大小调功能分析的这把 “钥匙”已经显得力不从心。我们在面对这些所谓的“调性音乐”时,解释其“纵向音高结构”需要一个“切入点”,这个切入点不仅能将作曲家横向旋律的音高材料论述清楚,还能够在此基础上进一步阐明纵向音高结构的写作原则。仅仅依靠传统大小调的“功能和声理论”几乎是无从下手,所以面对20 世纪的“广义调性”[6]3-13作品来说,细致到“音程”的分析不仅能够指出作曲家主题旋律横向发展的“行进原则”,更可以为作品的宏观分析铺平道路。这也是为什么拉多夫·莱蒂《主题的过程》和大卫·爱普斯坦的“主题-动机”分析原则在20 世纪中叶后提出,且能够得到人们普遍认可的原因。

勋伯格在《作曲基本原理》[7]与《风格和主题》[8]中曾经不止一次地强调动机分析中“音程结构力”的重要作用,这与20 世纪作曲家们的作品以及作曲技术手段的“音程化”控制力有着直接的关系。辟斯顿也强调:

在动机的结构中,旋律的萌芽单位通常是用一个单音来平衡的。由于这样的平衡是表示音乐的能量的平衡,并且是表明暂时的状态,人们怀疑把这种性质加进一个动机是否恰当。这不如说是一种不稳定的状态,一种推动向前进行的需要,而这正是动机应有的性质。因为它是酝酿和预示它自身伸展的萌芽单位。通过音符或音程的重复,把音程的连续结合成音组,必须做得相当统一,但是还必须有些变化。因为在多样化的表现过程中,动机才能既得到独特的个性,又得到潜在的能量。最后,每一个动机都至少有一个富于特征的音程,或者吸引听者的节奏型。[6]42-43

通过上面这段引文可以看出,辟斯顿不仅在强调“动机”的重要作用,更为关键的是他对于动机中的“单音平衡”,以及动机中“音程重复”的个性和潜在能量的重视程度。事实上,辟斯顿既在理论上强调主题-动机中核心音程的重要性,在实际的创作中也同样将这一点发挥到了极致。

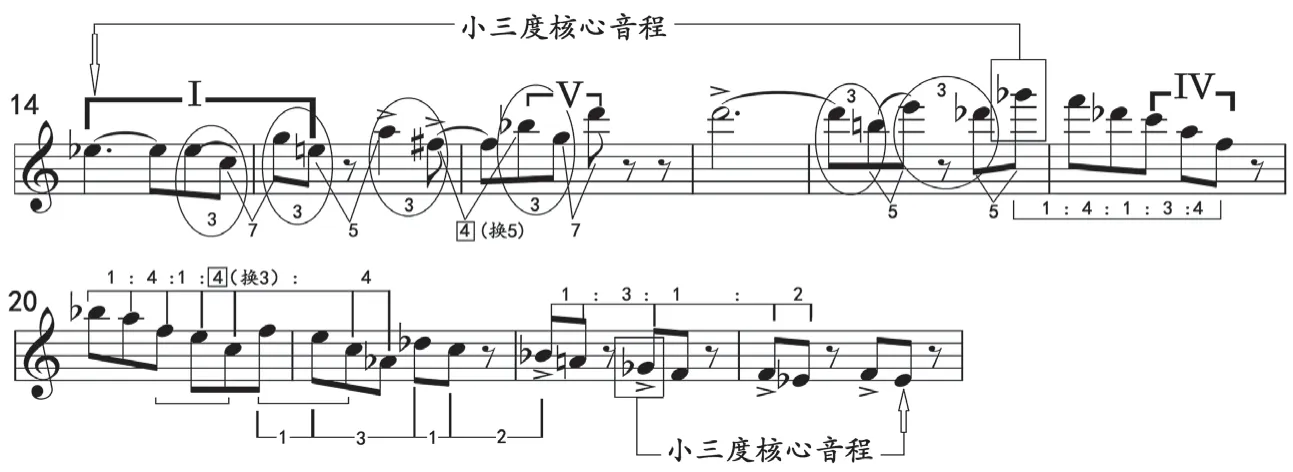

在下例中我们可以看到,旋律开始的两个音bE-C 是怎样印证辟斯顿对于“单个音的重要性”以及“特征音程”的强调。

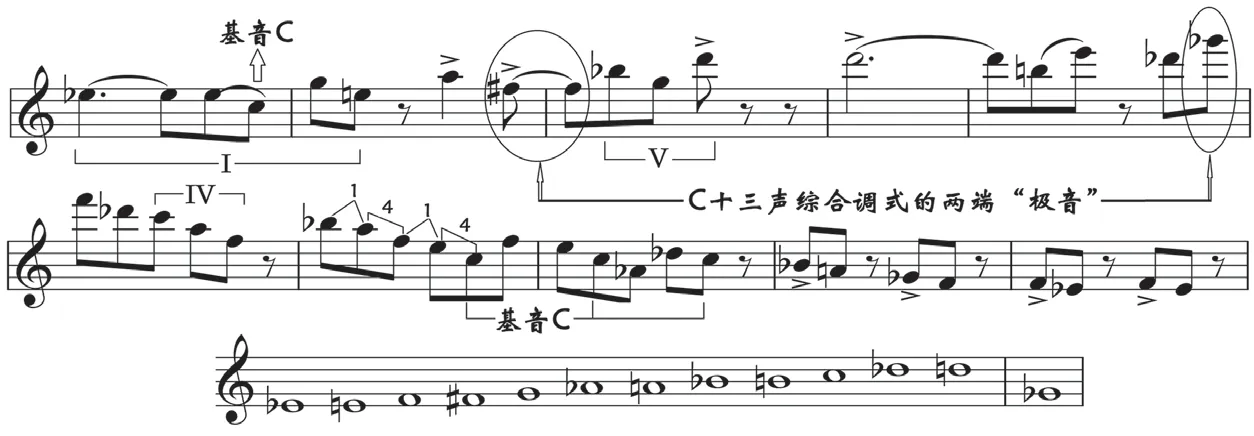

首先,从bE 这个单个音来看,它是旋律的主音,但并不是产生旋律所有音高的“根源音”——基音①“巴托克本人经常使用‘基音’这个术语,他在著名的‘哈佛讲座’中指出:‘无调性音乐’压根儿就没有基音,多调性可以提出——或应该提出——若干个基音,而多调式则只能提出一个基音。因此,我们的音乐常常是建立在一个单一的音之上,无论是局部还是整体都一样。”该段文字引自(匈)贝拉·巴托克.巴托克论文书信选——匈牙利新艺术音乐的基础[M],郑英烈,译,北京:人民音乐出版社,1985:17.,所以bE 音具有“表层主音”的特征,它只在旋律两端出现,旋律内部没有出现bE 这个音似乎也很好理解。在辟斯顿的很多旋律中会存在着多个“主音”,旋律发展的起点音和终点音如果相同则可视为旋律主音;还有一个“主音”则在“幕后”发挥作用,以它为核心能够产生并提供旋律中所有的音高材料——调式音阶的“基音”;另外,还可以同时存在和声主音,它有可能是独立的,也可能是与基音或旋律主音相同。这个例子中便是基音C=和声主音C,但旋律主音却是bE。所以C 这个“隐蔽的主音”是辟斯顿旋律发展的中心点,那么谱例1 中开始的双三音(分裂三音)C 大、小三和弦C-bE-E-G 也可以得到合理解释了,它是隐藏的“主和弦”,旋律中的唯一一对等音#F 和bG 是C 的两端“极音”(见谱例2)。

其次,从旋律的前五小节看,开始两个音bE-C 构成的小三度音程连续上行七次至旋律的最高音bG,这个

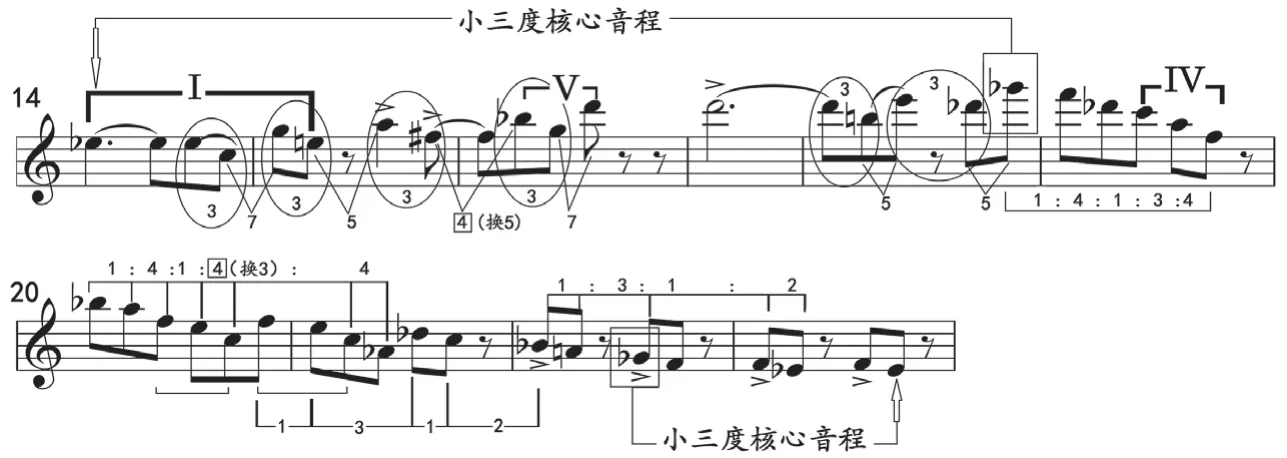

谱例1.String Quartet 4-IV,第14-23 小节音具有重要的“结构”意义。从整个旋律的音程结构意义看,它是开始音程bE-C(主音下方小三度音程)的倒影C →bE ←bG,这两个音同时起到对旋律主音bE 的支撑作用。谱例1 中开始的小三度音程正是辟斯顿所强调的“富于特征的音程”。从调性意义来讲,C 与bG 这两个看似没有直接关系的三全音,已经形成了一种“七声综合调式”的“闭合状态”,即C 七声综合十三声音阶(见谱例2 下方的音阶总结),从bE 音开始排列的音阶是以“旋律主音”作为起点音。

最后,“对称”与“镜像”是辟斯顿作品中无所不在的基本准则之一,我们可以在谱例1 中看到,辟斯顿巧妙地对小三度核心音程以纯四(五)度连缀所构成的“动机”。这个动机在第14-18 小节均是半音数3:5(7):3 的对称状态下“轮转”,这是上例旋律的第Ⅰ阶段——核心音程的“呈示”阶段;随后在第19-21 小节,出现了之前小三度音程的“变化”,就像辟斯顿所说的那样:“把音程连续结合成音组,必须做得相当统一,但是还必须有些变化。”这种变化是将第15-16 小节中的#F-bB 的半音数4加以引申,形成1:4:1:3:4 的下行六音音列,这个音列又整体移低小六度,按照1:4:1:4:4 的半音数形成不严格的模进,其中变化的是4换3(见谱例1 中第20 小节上方标记),这是该旋律核心音程发展的第Ⅱ阶段——核心音程的“变化”阶段;在旋律最后的三小节,出现了半音数为1:3:1:2 的两组下行纯五度的音列,音程比例为1:3:1:2,它可以看成音程化发展的第Ⅲ阶段——核心音程的“总结”(收拢)阶段,其中第Ⅱ阶段和第Ⅲ阶段是“套叠”在一起的。

通过以上的“微观”音程分析可以总结出:辟斯顿“音程化”发展过程中所依据的原则;由音程化发展而呈现出的一连串音高关系组合所带来的结果;作曲家如何将这种横向的音高“连缀体”——“音程化”旋律发展所形成的调式或音阶,为纵向音高结构的布控做好准备。这是该部分研究的出发点,也是后文研究的基础。

谱例2.String Quartet 4-Ⅳ, 第14-23 小节,Vl.旋律声部

二、主题-动机的“层次化进程”

“动机”这个术语源于拉丁文motus,意为“运动”(motion),因此即便是音乐借用了这一术语,也体现着“音乐时间概念的起源并随着时间的推移发展自身模式”。[5]364事实上,动机之间的有机组合构成了乐节,乐节的组合又构成乐句,乐句的组合又构成乐段,“这种层次化的进程能一直延续到整篇作品的等级。”[5]365所以从“曲式学”的角度看,动机是用以“度量”音乐段落长短的“最小结构单位”。[9]109而在当代的“音乐分析学”中,“动机”的含义不仅仅是划分音乐段落长短和构成乐句、乐段甚至整个作品的“最小结构单位”,它还可以被看成“主题及其功能具有同一性的‘最小原核细胞’(Prime cell)”[10]109。

正如雷兹①斯蒂芬·雷兹,现任茱莉亚音乐学院音乐理论与分析系教授、系主任。所说,动机的层次化进程在整篇作品中都有所体现。“动机一般以典型而给人深刻印象的方式出现在乐曲的开始处。动机的特征型是音程与节奏,它们结合在一起成为一个令人难忘的形状或轮廓,(动机)通常隐含着内在的和声。……动机在作品中不断出现,它是重复着的。单纯的重复常常使人产生单调之感,单调只能靠变奏来克服。”[7]9

从勋伯格对于动机所处的位置、特征和发展手段的概括可以看出,动机本身包含着“内在的和声”,克服动机重复产生的单调之感需要“变奏”。针对短小的横向主题-动机“变奏”,可以用“展衍”一词来形容,所谓“展衍”是指对于主题中的个别音程有所调整,形成一种局部“微调”的发展衍生状态,它更能够体现主题-动机的细微变化和“渐次发展”的旋律生成过程。另外,勋伯格还强调动机的重复即“内在和声”的重复,为了避免单调而对动机进行的“变奏”,也正是“内在和声”的变奏。所以笔者觉得对于旋律中的主题-动机以及主题-动机在旋律中的贯穿和发展过程进行细致分析是有必要的,这不仅能够观察到作曲家对于旋律写作的某些个性运用方式,同时也对纵向音高结构的分析铺平了道路。在很多理论家看来,无论对作品的曲式、和声还是对位等方面进行分析,从主题-动机的角度切入似乎都是一个必不可少的环节。在随后的章节中,此部分的分析结论会与之相互支撑。

(一)旋律发展过程中的“主题-动机”展衍模式

在总体的音乐表现参数中,对主题-动机的分析,实际上也是对音高材料从量变到质变过程的研究。研究音乐作品中材料是如何使用的,对于认识作品成形的实际操作有着同样重要的实践意义。[10]58

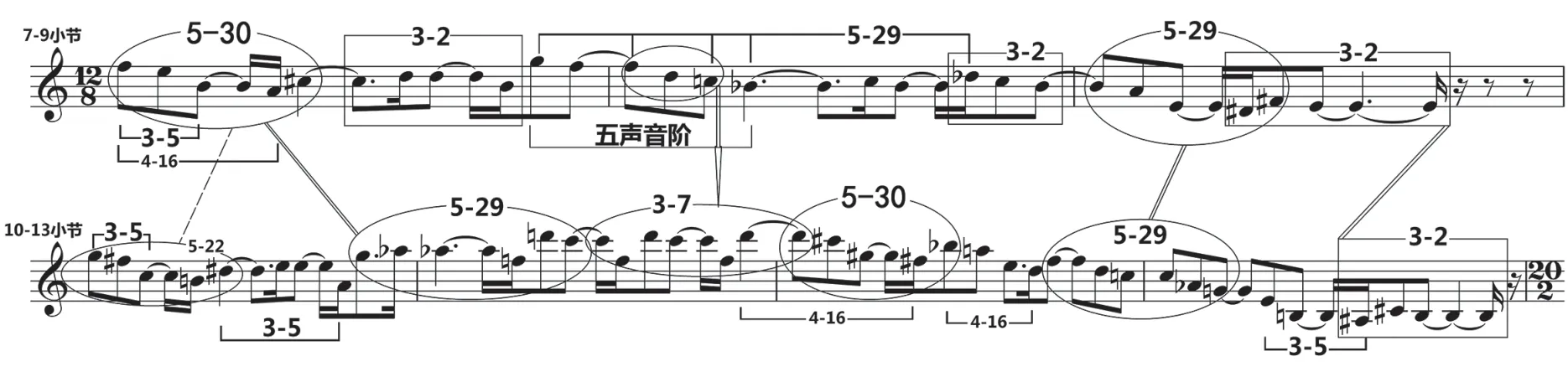

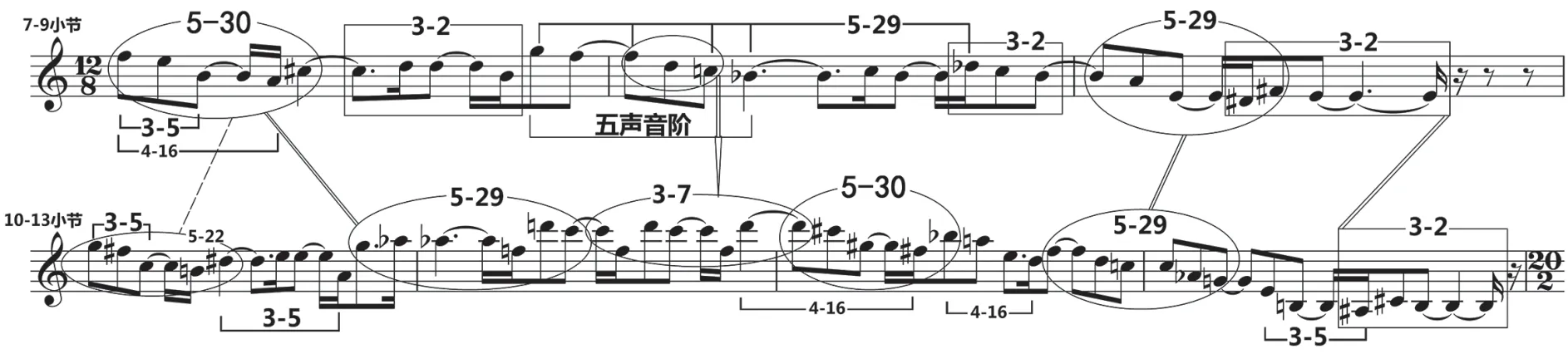

下面这个例子向我们展示了辟斯顿运用“主题-动机”的“展衍”手段来发展一条旋律的高超手法。在第7 小节开始的主题F-E-B-A-#C-D-B,可以看作两个集合5-30[121321]和3-2[111000],其中5-30 的前三个音F-E-B 形成集合3-5[100011],前四个音F-E-B-A 形成集合4-16[110121],主题的后三个音C-D-B 形成集合3-2。3-5 和4-16 是5-30 的子集,在随后的旋律发展过程中,均是围绕着主题中的5-30 和3-2 集合进行“展衍”。从谱例3 中集合的分析结果来看,虽然开始五个音是集合5-30,但随后旋律中出现的五音主题-动机均不是集合5-30,而是以5-29 为核心。尽管从集合角度考虑,这些五音的“主题-动机”集合并不相同,但它们又都有着开始主题的基本轮廓,如第9 小节的B-A-E-#D-#F(集合5-29)和第10 小节的G-#FC-B-#D(集合5-22[202321]),与旋律开始五个音的外部轮廓——音高进行方向完全一致。而另一种“变奏”的形态无论从音高进行方面还是节奏特征来看,似乎都与主题毫无关系,但从集合角度观察却呈现出高度统一的状态,如第7-8 小节和五声音阶并存的集合5-29,以及12-13 小节的集合5-29。这也是之前勋伯格所强调的“为避免动机重复产生过于单调而运用的‘变奏手段’”。从这一点我们可以看到辟斯顿旋律发展手法中传统和现代的两个方面:

传统方面——保持主题动机外部轮廓,包括音高进行方向、主要节奏节拍特征的前提下,进行局部音程的调整,如小二度变成大二度或纯四度-增四度等。这种主题-动机的展衍模式在古典时期,尤其是贝多芬的作品中被发挥到了极致,辟斯顿的作品中也不乏运用此类旋律展开手法的大量例证。

现代方面——当主题-动机的外部轮廓已经展衍至与原始的主题轮廓“相去甚远”时,音程化写法——集合控制力的“现代意义”便突显出其重要作用。从下面例子中的集合分析可以看出,第8-9 小节的五声音阶是在开始五个音的主题框架内进行陈述的,尽管它很“隐秘”,甚至与主题动机看似毫不相关。但是无可争议的是,与五声音阶“并存的”集合5-29 和第9 小节、第10-11 小节、第12-13 小节位置的5-29 集合,均属于开始主题5-30 集合的“展衍”结果。

谱例3.String Quartet 2-Ⅱ,第7-9 小节与第10-13 小节旋律中的动机“展衍”

至此,我们可以从这条旋律中主题-动机的“展衍”模式中总结出以下特征:

(1)原始的主题-动机加之“展衍”形态,在上例中的短短7 小节一共出现了七次,其中5-30 集合两次,5-29 集合四次,5-22 集合一次,尽管主题-动机重复频率极高,但是从实际音高角度观察没有任何一次是完全一样的重复。

(2)主题“展衍”过程中的“填充”音依然是以主题前三个音所形成的集合3-5,和主题后三个音3-2 集合加以连接进行过渡的,其中第11 小节的集合3-7 可以说是唯一与前后3-5 和3-2 集合对比因素最大的三音动机,它与第8 小节五声音阶中间的F-D-C 三个音完全一致,只不过五声音阶在第11 小节中已经不复存在,而C-D-F 这三个音构成的3-7 集合被保留下来;

(3)辟斯顿主题-动机的“展衍”手法既体现了对于传统“动机贯穿”在旋律发展过程中的运用,也有着浪漫主义时期“主题变形”技法的痕迹。与此同时,严格的音程化控制手段从集合分析结果中也体现主题发展过程中的“现代因素”。

(二)“综合调式”半音体系下“主题-动机”的“音程化”控制

对于旋律中“主题-动机”的分析可以从不同角度加以观察,在传统的调性音乐分析中,主题-动机在调性功能和声体系的控制下似乎显得“单纯”许多,而在20 世纪近乎泛调性的旋律主题中,脱离传统大小调束缚的主题-动机的呈示与展开过程,则需要分析者更加倾向于“音程涵量”①音程涵量又称为音程级向量——interval -class vector。的观测。在谱例4 中,我们从“音程化”思维的角度来剖析这个片段,观察辟斯顿是如何在这个旋律中运用“音程”化发展手法以支配旋律线条的起伏。

如果用数字3 表示谱例4 中前两小节连续模进的小三度音程,它们之间相互连接的音程则几乎都是纯四度(5)或纯五度(7),因此这种连续的上行进行构成了半音比例为3-5(7)-3-5-3-4(换5)-3-5(7)的第一组进行。从第17 小节的长音D 开始,依然以3:5:3:5 的音程模式开始,但是在第19 小节bG-F-bD-C-A-F 的进行,其音程比例则更换为1:4:1:3:4。这组音随后模进一次,整体下行小六度。其中第20-21 小节中的音程略有调整,形成以大三度(4)替换小三度(3)的状态,这是该条旋律发展的第二阶段,因为大量半音在这两组模进中出现。在最后两组模进中,旋律进行中的音程比例调整为1:3:1:2,半音是从第18-20 小节中沿袭过来的,小三度音程是第14-16 小节主题-动机的特征音程。

谱例4.String Quartet 4-Ⅳ, 第14-23 小节,Vl.旋律声部

(三)半音阶的“合成”

下面这个例子是SQ-2-Ⅰ②SQ-2-I表示《第二弦乐四重奏》第Ⅰ乐章,为节省篇幅,文中全部采用缩写形式。开始Vl.II 声部的旋律。在这个片段中,充分体现了辟斯顿在旋律写作过程中的“音程化”思维③有关例5中关于“人工八声音阶”的论述,详见张宝华.辟斯顿弦乐四重奏作品中的人工音阶类属及运用方式,中国音乐学,2019(2):125-134.文中谱例8的相关文字.。

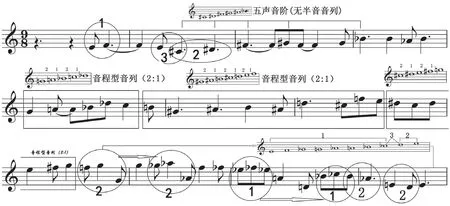

从整个例子中调式音阶(或音列)的使用情况来看有三个特点:

1.五声音阶的运用(无半音五声音列):这里的五声音阶仅在1-3 小节完整地呈现了一次,准确地说,辟斯顿并没有将#C、#D、#F、#G、#A(♭B)当作五声音阶来看待,它仅仅被看作是一个无半音的“音列”。这种五声性“音列”在SQ-2-Ⅱ的b 主题中,以下行的方式再次出现。因为它的无半音特征可以与开始的E-F 半音—小二度(1)形成鲜明的对比,所以可以将其作为半音材料的对比因素,用以加强横向旋律的色彩,软化纵向音高结构中的半音紧张度。

2.音程比例为2:1 的人工音列:在谱例5 第5-8 小节中,连续出现了三个音程比例为2:1 的人工音列,它们分别是(1)G、A、♭B、C、♭D 的五音列;(2)♯G、♯A、B、♯C、D、E、F 的七音列;(3)♯C、♯D、E、♯F、G的五音列。这三组音列从音的数量上看形成5:7:5 的对称性特征,这三组音列相加正好将十二个半音全部囊括在内。

3.一个八度之内的“自由结构”[11]40:这种所谓的“自由结构”更倾向于音阶、音列或音程的有序组合。在谱例5 的最后,旋律采用了两组模进:第一组是F-G 与♭G-♭A,尽管模进音组内的半音数是2,但是它们

谱例5.String Quartet 2-Ⅰ,引子部分VL.Ⅱ声部,第2-12 小节之间模进的半音数依然是1;第二组是♭E♭F 与♭B♭C,模进音组内部的半音数是1。通过观察整个旋律首尾的音程含量比例可以发现,1:3:2 的半音数首尾相呼应。这种“自由结构”所产生的“音列”依旧是井然有序,既体现了旋律的“半音化”特征,又将大二度和小三度音程在音阶中直观地呈现出来。

三、半音线性形态的作用及意义

半音线性进行是辟斯顿作品中极其常见的一种横向声部发展手段,无论是在“综合调式半音体系下的三度与非三度和声语言”中[12][13],还是“人工音阶”[14]及“人工合成音阶”中,半音线性进行都是辟斯顿作品横向声部中一种最为直观和常见的典型特征。

(一)点状半音线性形态

在辟斯顿SQ-2-II 开始的前三小节,大提琴声部单音拨奏由休止符间隔开的小二度音程。这种点状的半音进行都是以两个音为单位,但是他们之间的连接都呈散状结构。如果将其汇总成音阶,会形成各种人工音阶或半音阶。低音声部的点状半音进行如果连接在一起即形成了“变体八声音阶”,具体分析详见 《第二弦乐四重奏》第二乐章第 1—6 小节“八声音阶变体”14[14]132-133①详见参考文献[14]中有关“谱例9”的相关论述。的分析。

(二)连续的半音线性低音声部

连续的半音线性低音声部主要有以下几点使用方式:

(1)与其他声部中的全音阶或无半音的五声音阶形成对比声部;

(2)作为上行或下行的“牵引”声部,推动整个和声或整体和音群的运动方向[12]②详见参考文献[12]中有关“谱例5”的相关论述。;

(3)以局部的半音列形式出现,这种做法既可以削弱调性倾向,也可以使随后出现的调性特征更加明显;

(4)将半音列或半音阶作为横向声部的主要框架,在其中添加其他迂回音程,既避免了连续半音进行的单调性,又可以保持整个横向声部高度的半音化特征;

(5)作为段落的收束部分,或者作为多声部楔形收拢状态向二度和弦聚拢,在横向声部上采用半音阶或半音列可以加剧收拢的紧张性,如谱例6 中第135-138 小节,Vla.和Vc.声部各自的半音列进行。

谱例6.String Quartet 1-I,第135-138 小节

(三)间插性半音声部

(1)作为前后两个调式音阶或主题-动机的连接部分,可以短暂使用半音列;

(2)作为人工音阶的填充音,可以进一步使人工音阶半音化和复杂化;

(3)为人工合成音阶的后半部分,形成局部调式化,局部半音化的前后相异的音阶形态。

四、线性声部中的调暗示与和声内涵

虽然传统和声首先要求研究各音的同时结合,但是理论思维早就着手研究旋律的和声内容这个问题了,尤其在现代,对这个问题的兴趣变得更加浓厚起来。单声部的和声规律性与作曲家所特有的总的风格准则是密不可分的,在此情况下,总的和声风格和规律性的“横向”运动是主要特点。[15]

无论是传统还是现代,一首完整的音乐作品都应该被视作建立在中心组成因素前提下的有机发展体系。这种组成因素要么被视为是“衍生的”,要么被视作“对立矛盾”或“综合”的。“如果说纵向的和声基本类型是和弦,那么横向旋律的基本类型则是‘动机’。”[15]正像霍罗波夫所言,现代音乐中横向旋律的和声内容更被理论家们所重视。因为20 世纪的调性作曲家在摒弃功能和声束缚的同时,将很大一部分“和声内涵”交由横向旋律声部来承担。在上一节中我们主要围绕着单一声部中的“动机层次化”进程展开了论述,从中我们可以看出,辟斯顿对于横向旋律中动机的“展衍过程”。

在这一部分,主要论述辟斯顿在横向旋律中对于调式使用规则的“和声暗示”,以及旋律声部中所体现的和声内容。

(一)旋律中的“调暗示”

由于辟斯顿在旋律中所运用的调式和调性材料极为庞杂,所以对于旋律中一些起到暗示作用的音、音程与和弦,应该很敏锐地将其观察出来。

1.镜像对称或音轴旋律的轴音往往暗示着局部的调性主音特征[14]①见参考文献[14]中的谱例1、6、9的相关分析文字。;

2.旋律中横向出现完整的三和弦有两种可能:其一是局部旋律片段的主和弦作用;其二是主题-动机连续模进所造成的“泛调性”特征见后文谱例7、8 的分析;

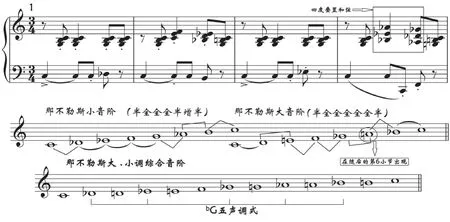

3.旋律中频繁出现的音或围绕这一个音作环绕式的进行,此时,该音暗示着局部的调主音特征,如谱例7的低音声部始终围绕着C 音,第1-4 小节中主题的音高如果进行横向排列,便会形成那不勒斯大小调相互综合在一起的形态。在第4 小节中又穿插了两个大二度平行下行的纯四度叠置和弦,从调式色彩来看,这两个四度叠置和弦构成了bG 五声调式,但作曲家将其融入到十二个半音中,不仅风格统一而且极具色彩性。将大量传统与现代的线性音阶材料融会贯通在一起,作为“调性扩张”手段的综合音高材料加以使用,充分体现了旋律中的调暗示作用。

谱例7.String Quartet 1-I,第1-4 小节

(二)线性声部的和声内涵

横向旋律中蕴含着和声内容是毋庸置疑的,只不过在20 世纪新古典主义作品中,横向旋律声部所包含的和声推动力已经成为和声分析中的重要因素。

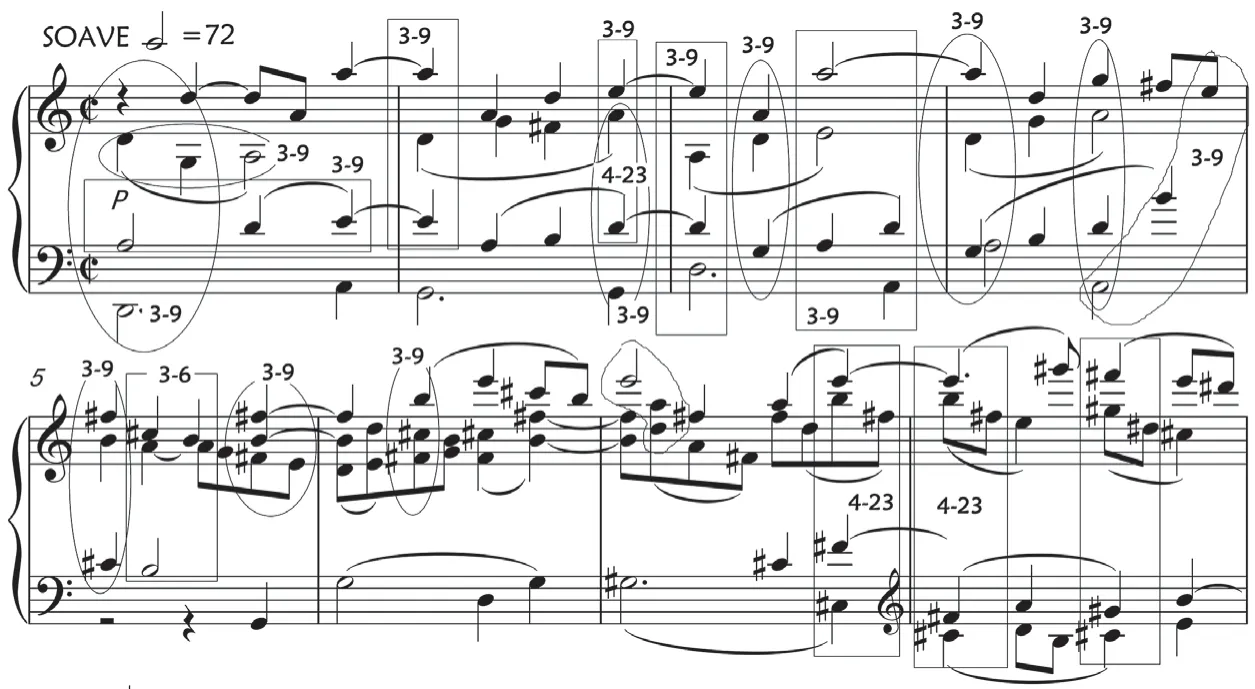

从谱例8 可以看到,纵向音高叠置的集合3-9 持续了六小节,这种看似“凝固”的和声特征,不仅仅在辟斯顿的作品中有所体现,在分析斯特拉文斯基的作品中也面临同样的问题。在这种情况下,依次观察各个横向声部之间的动机成分并准确判断它们相互之间的转接关系,可以更加直观地理解作曲家所使用的和声手段。尽管从分析结果看,谱例8 中的纵向和弦均是3-9,但无论是音响还是谱面的视觉效果,都感觉不到主调音乐写法中相类似的持续和弦音响效果。由于四个线性声部不断流动的特征,使得整个六小节暗潮涌动,丝毫没有和弦停滞的效果,这就是线性声部所蕴藏的和声内涵。当一个和弦里的音同时发响,无论演奏多少次,只不过是依靠力度的强弱来推

谱例8.String Quartet 4-I,第1-10 小节动音乐的情绪。但是当多个声部横向演奏这些和弦音,并且以不同的节奏和不同的时间点进入,我们则能够感受到相同和弦所带来的不一样的和声感受。

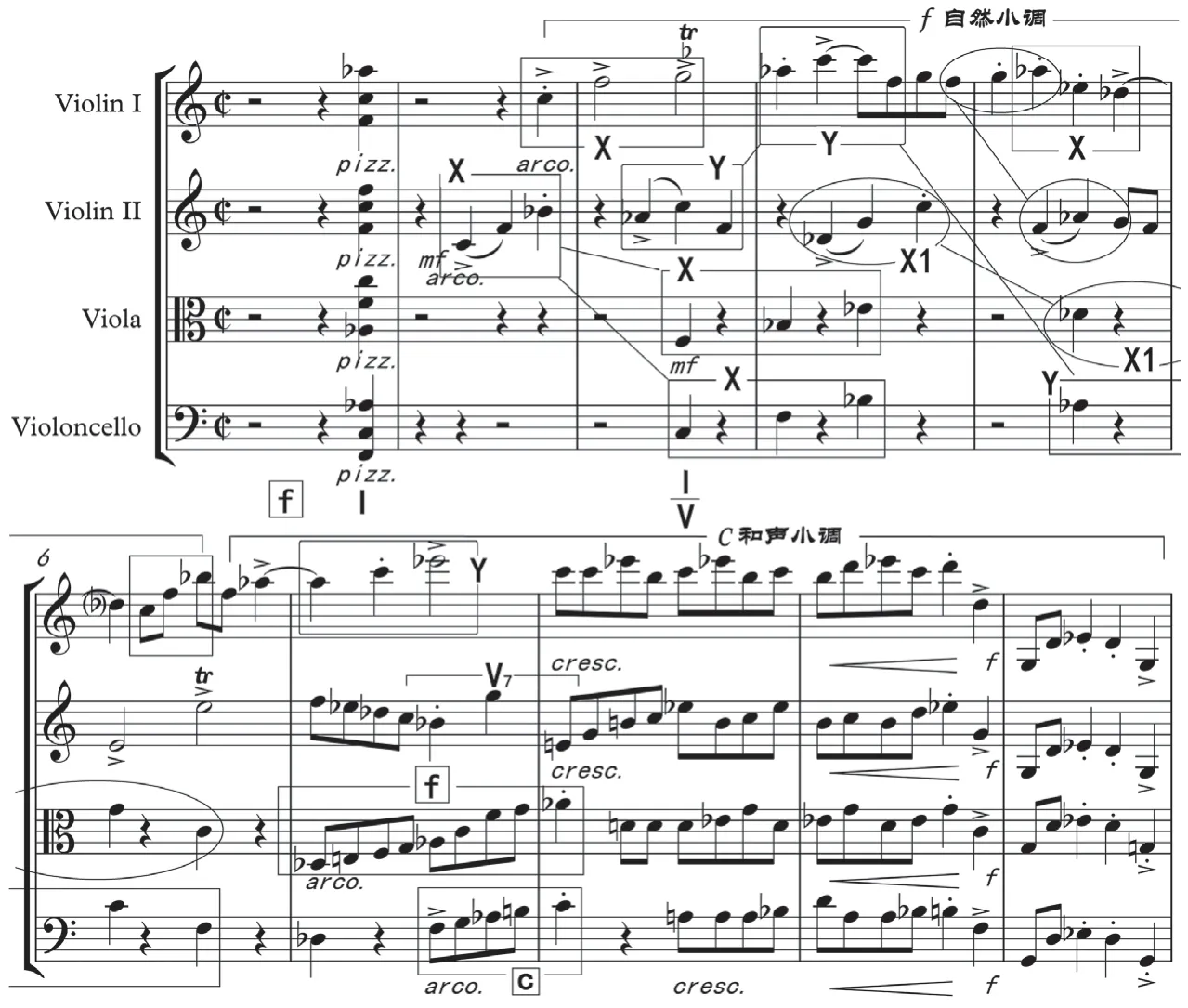

在谱例9 中,可以看到在f 调t 和弦开始之后,四个声部主要在X 和Y 两个动机之下交替进行发展,其中X 动机为连续的纯四度音程,它有着属和弦的含义,Y 动机代表明确的主和弦,这种横向声部之间的I 和V 交替行进的过程,必然会“搅动”四个声部在交替节奏的模式下产生出以横向声部和声推动力为主,纵向声部和音为辅的音响效果。

辟斯顿特别注重单一声部横向发展的轨迹,因为每一个横向声部即是独立的个体,蕴藏着和声内容。与此同时,两个甚至多个声部之间又会存在着相互呼应的和声推动力。在此,我们仅举SQ-2-Ⅰ开始1-13 小节的二声部自由对位(见谱例10),运用兴德米特二声部骨架分析与申克线性分析相结合的方式,观察下例片段中两个声部既相互独立又相辅相成地推动和声向前发展的巧妙手法。

谱例9.String Quartet 3-Ⅲ,第1-5 小节

谱例10.String Quartet 2-Ⅰ,第1-13 小节

从谱例10 中我们能够看到以下几点特征:

第一,横向线性声部尽管连绵起伏,但其中高度凝练的动机发展手法,可以从上、下方两个声部中接连出现的集合3-3 感受到辟斯顿对于主题材料横向发展过程中的展衍过程,这些相同的集合3-3 动机在1-6 小节实际上呈现出一种上下呼应关系,先后进入的问答形式是其重要特征。在第7-9 小节,集合3-3 开始在两个声部汇聚,并在相同节奏节拍的位置出现,在最后3 小节,下方声部的3-3 集合淡出,只剩下最后结束在D-bA(#G)高音声部;

第二,第1-12 小节可以看成是一个不可分割的整体,因为中间的节奏无法切割开,但实际上这个一句一段的例子从调性上可以切割成两个部分,第1-6 小节属于A 调区域,而第7-12 小节属于E 调,从调性布局上看,有着主-属特征;

第三,对称原则在辟斯顿的作品中的大量纵向对称和弦中存在,在很多线性声部中,辟斯顿也都在遵循着对称原则。从谱例10 我们可以看到第5 小节与第9-10 小节中间方框标注的X 和音——集合4-25 形成对称,这与高音声部的模进有直接的关系。

谱例10 中我们能够感受到,上、下方两个单独的声部既彼此相互独立,又水乳交融地暗示着整体的和声内涵。

结语:线性声部分析模式的多维空间与辐射视角

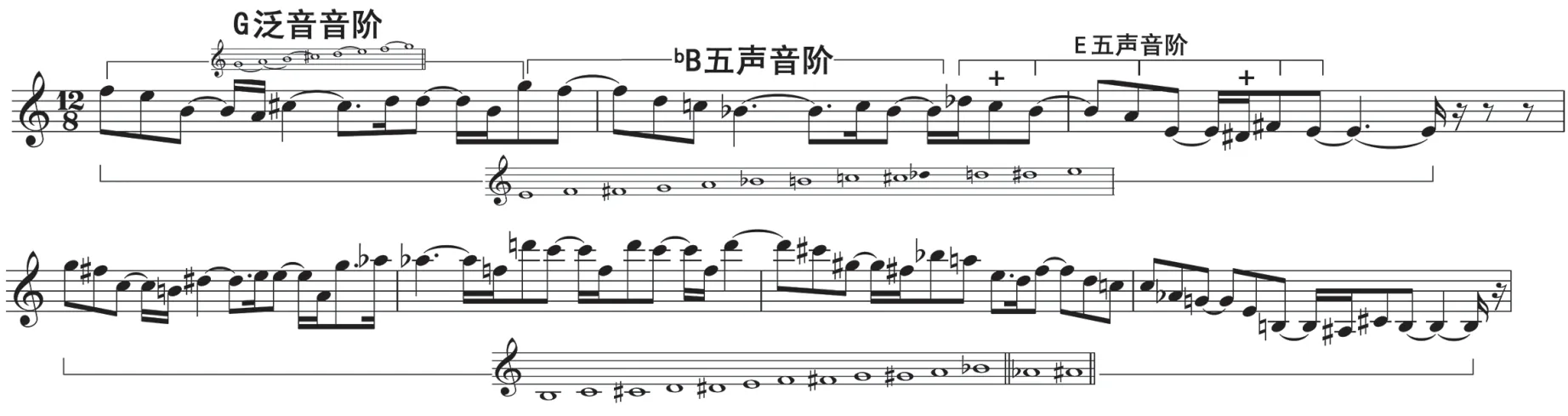

在本文中,有一些谱例会在笔者其他文章中以不同角度进行过分析和论证,比如说SQ-2-Ⅱ乐章中的第7-13 小节((谱例11-1)如果从主题-动机的角度分析,需要通过下方谱例中的集合分析方法加以标注。从中既能够看到主题-动机5-29 集合在旋律发展过程中的展衍和分裂过程,也能够看清集合5-29 的子集3-5和4-16 在旋律中的分布形式。

谱例11-1.String Quartet 2-Ⅱ ,第7-13 小节上方二声部的主题-动机集合分析

在观察三音集合时,3-5 与3-2 两个集合可以说是这条旋律中最为重要的。从开始F-E-B 和#C-D-B,再到结尾中的E-B-#A 和#A-C-B,B 音在每个集合中都有出现,而且在结尾中更加强调了#A 和#C 对于B音的支持,所以我们能够肯定这条旋律是有调性的。尽管旋律前方主音特征不是很明显,并且“主音”有着不确定性、临时性和游移性,并且旋律越向后发展,其半音化程度越高。此时仅仅凭借集合手段分析的单一思维是无法得出结论的,因此需要对整个旋律的调式进行分析。当然,谱例11 中的集合思维可以对旋律的调式分析有一定的辅助作用。但表面的调式音阶特征有时与主题-动机的发展并不一定有着直接关系,因为在辟斯顿的作品中,调式音阶无论是传统形式、还是人工形式,经常会迅速地更换甚至产生变形或填充。

这一点在有关辟斯顿“八声音阶”的文章中曾经重点论述过[14]132-133,所以我们在观察横向声部的调式时,既要考虑到局部的单一调式音阶特征,还要考虑到前后音阶的变化或相互综合的可能性。如第7 小节的前8 个音所构成的G 泛音音阶由于界限分明,音阶排列结构清晰可辨,因此可以单独进行划分。第8 和第9 小节中前后的bB 五声音阶与E 五声音阶实际上是一种发展变化的关系。其中E 五声音阶中的bD 需要当作#C,C 和#D被当作调式外音,是因为前后两个五声音阶的连接关系。假设没有第2 小节的完整五声调式,而孤立判断第三小节的E 五声调式是很牵强的。第10 小节的主题材料与第7 小节相比,是相同材料的非严格移位,对比这两个小节,可以看出后两个音是有变化的。既然如此,第10 小节的调式音阶就应该是第7 小节泛音音阶的变体。由于变化的正好是泛音音阶的主音——第7 小节主音是G,主题开始第一个音是F,那么第10 小节第一个音是G,主音就应该是A。但第10 小节主题对应的位置是bA,所以我们已经很难在第10—13 小节中再明确划分出任何清晰的调式了。实际上这种变化从第9 小节E 五声音阶的总结中就已经有所体现。分析到现在,我们似乎需要将旋律中这些零散的半音加以总结,以占有旋律中主要节拍位置,有着主特征的音,作为半音阶——综合调式的主音。从这个例子的第10—13 小节看,所谓的“综合”不是综合的传统音阶与人工音阶,而是从前方两个音阶展衍而来的一系列有着半音化连接特征的动机音型。它们来源于之前的第1 小节的泛音音阶,甚至可以说,第8 小节的五声音阶也可以从泛音音阶中提炼出来。

通过谱例11-1 和11-2 两个相同片段的不同分析角度可以得出以下结论:

1.不同旋律或多声部的音高结构,如果在不同的视角下看待会有着不同的结论;

2.主题-动机的发展有时会与所在音乐片段的调式呈现出同步状态,如五声调式的集合5-35,无论从集合角度还是从旋律角度,都具有明晰的无半音特征,但有一些高度半音化的旋律,必须采用主题-动机的分析

谱例11-2.String Quartet 2-II ,第7-13 小节方式加以切割,并且需要集合分析的辅助手段进行验证,观察其具体的连接规律;

3.由于辟斯顿作品中的调式更迭极其频繁,所以要结合各个横向声部的音高流动特征,既要进行局部分析,又要整体观察旋律的“综合特征”,具体问题具体分析;

4.局部和整体的调式和整体的调式分析有时会出现不一样的结果,如前文谱例7,局部的和弦形态及连接具有五声性特征,而整体的分析则具有那不勒斯大、小调相互综合的特征。

正是基于以上几点原因,本文很多例子才从不同角度进行分析和论证。希望通过本文的研究,能够对辟斯顿作品中的综合调式半音化和声手法的纵向音高结构分析提供有力的支撑。同时也希望本文的分析论证方式能够对新古典主义音乐作品中,纷繁复杂的线性声部调式、和声内涵分析有所帮助。