作曲家黄源洛现存音乐手稿整理

牛 蕊

作曲家黄源洛(1910-1989)因20世纪40年代创作了大歌剧《秋子》而载入中国音乐史,而随后的艺术人生却较少有人注意。尽管1950年黄源洛进入海政文工团之后仍有许多音乐作品,但目前已很难听到。为进一步挖掘相关资料,笔者有幸采访到黄源洛的长女黄辉、次女黄焯,看到了目前在她们家中保留的黄源洛的部分音乐资料。其中大多为作品及著述的手稿,这些手稿将成为研究作曲家黄源洛的重要原始材料,为研究黄源洛音乐人生提供了重要文献。

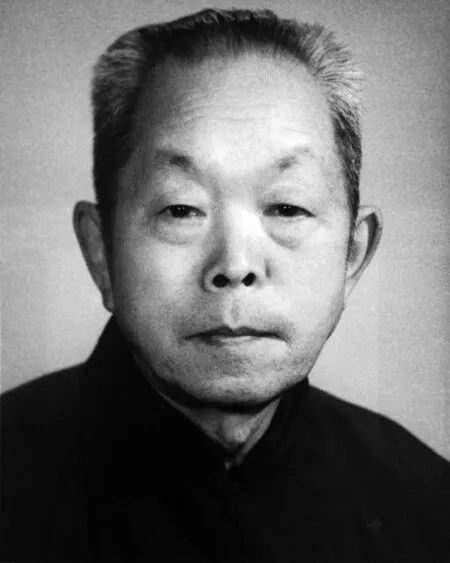

图1.黄源洛肖像(黄焯提供)

出于历史原因,黄源洛现存音乐手稿保存并不完整,很多都不幸损毁,特别是1949年之前的大部分创作稿件并未保留下来,十分令人遗憾。经笔者多次辨认,目前有确切时期可考的音乐手稿集中于1956年至1981年,分为草稿、誊写稿和追忆稿三种形式。内容涉及歌剧、声乐和器乐三部分,具体包括歌剧《秋子》追忆稿1份、歌曲53首、大合唱1部、钢琴10首、管弦乐1部。在所有手稿中,笔者认为最重要的是歌剧《秋子》的追忆稿。

一、歌剧《秋子》追忆稿

黄源洛一生从未停止过歌剧创作。从现有资料可知,黄源洛曾创作过儿童歌舞剧《名利图》(1)马海平编著:《上海美专名人传略》,南京:南京大学出版社,2012年,第309页。《马尔加周达》《幼儿之杀戮时代》和《棠棣之花》(2)李佳慧:《执着地追求,默默地奉献》,载向延生主编《中国近现代音乐家传》(第2卷),沈阳:春风文艺出版社,1994年,第95页。;上世纪40年代曾创作大歌剧《秋子》《苗家月》,轻歌剧《牧童村女》《牛郎织女》,古典歌剧《普若米修士被困》(3)歌剧创作信息载于1946年11月中国实验歌剧团发行的《大歌剧秋子》(三版)最后一页“黄源洛歌剧创作一览”表中。。1950年以后,黄源洛受邀到海政文工团工作期间,他创作了讴歌中国海军的歌剧《战台风》,并和海军文化部部长王亚凡一起酝酿大型历史歌剧《郑成功》(未完成)。但遗憾的是,有关黄源洛歌剧文本遗存极少。特别是有关《秋子》之外的其他作品,笔者目前只找《苗家月》剧本和两首插曲《月圆歌》《探狱歌》简谱(4)《苗家月》剧本载于《战士文艺》,1943年,第2卷,第1期,第38—52页。插曲分别载于《青年音乐杂志》,1942年8月5日,第1卷,第6期,第10—11页;12月5日,第2卷,第4期,第19—20页。,《牧童村女》插曲《耕织之歌》简谱(5)《耕织之歌》载于《每月新歌选》,1946年,新1卷,第1期,第14—15页。。即便是《秋子》,存世文本资料也是不完整的。

关于现存《秋子》文本,刘再生曾在《歌剧〈秋子〉文本分析及其他》(6)刘再生:《歌剧〈秋子〉文本分析及其他》,《音乐研究》,2010年,第2期,第5—6页。一文中提到了五个历史版本:1.油印本《秋子》主旋律简谱本(臧云远刻印),作者认为此版本来源为1942年10月《大歌剧〈秋子〉》(简谱本)初版。笔者也在黄辉家中见到此版本的原版文本,“前言”顶端有黄源洛1984年7月的亲笔题词:“辉儿留念 我一生中比较像样的作品——1984.7月源洛于北京”。但这一版本目前在学界的影响并不大。2.1944年10月再版(石印),封面为钢琴黑白键盘。3.1946年11月中国实验歌剧团正式出版的《大歌剧〈秋子〉》(简谱本)第三版,封面为日本侍女图。这一版常作为学界研究《秋子》的重要依据,但此版对于歌剧的和声与乐队难以考证。4.《秋子》钢琴伴奏五线谱本,单片、手抄。作者认为此版本可能为当年排练时钢琴伴奏者使用,由上海歌剧院艺术档案室收藏。5.《秋子》管弦乐总谱,已遗失。

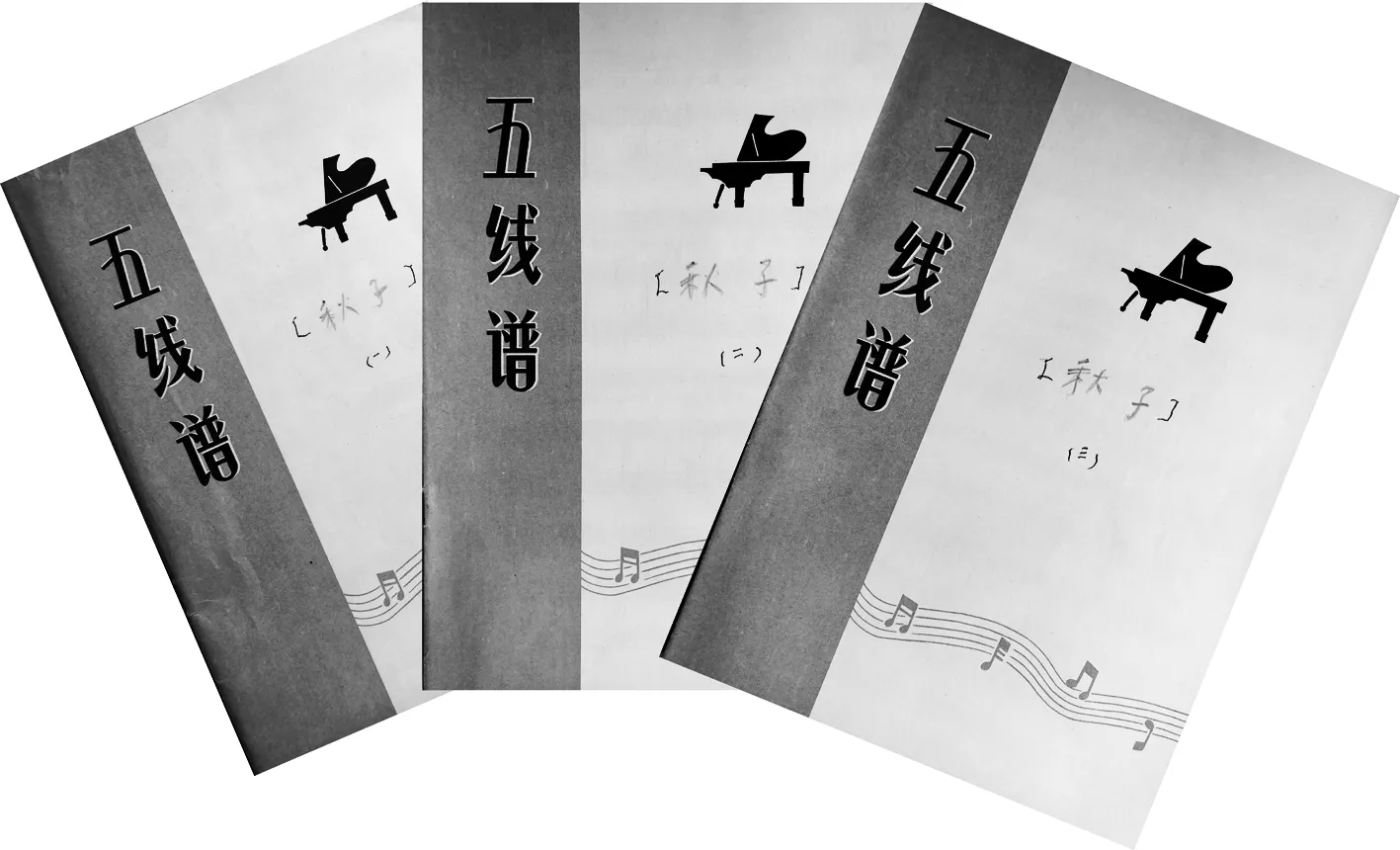

然令人欣喜的是,几经寻找,笔者在黄焯家中看到了黄源洛亲笔书写的《秋子》手稿。(见图2)采访中笔者得知,这份手稿是黄源洛1979年,根据上世纪40年代歌剧管弦乐总谱追忆而成的钢琴缩谱。乐谱用蓝色圆珠笔誊写在三册16开的五线谱本上,白绿相间的五线谱本上印着钢琴和音符图案,分别写着[秋子](一)、[秋子](二)、[秋子](三)的字样。翻开内页,可以看到规整的排版与整洁的谱面。但由于黄源洛当时已近70岁高龄,身体状况并不乐观,拿笔的手非常颤抖,故乐谱书写比较弯曲,有些谱字不好辨认。

笔者对这三册乐谱做了统计:[秋子](一)共36页曲谱,有:序曲、no.1合唱《梦里回了家》、no.2独唱及合唱《醉酒颂》、no.3间奏曲、no.4宣叙调、no.5咏叹调《为了我正在想他》、no.6宣叙调、no.7叙事曲《暴雨残花》、no.8二部合唱《为谁打仗》、no.9咏叹调《我的秋子在那耕田》、no.10二部合唱《要米买不到米》、no.11宣叙调、no.12二部合唱《兄弟的血》、no.13舞曲、no.14二重唱《中华好男儿》、no.15咏叹调《教我如何去应战》、no.16咏叹调《想想你的家》、no.17叙事曲《为谁打仗》、no.18咏叹调《太阳啊,给我光明路程》(1—32小节),共18个选段。

图2.《秋子》追忆稿封面(黄焯提供)

[秋子](二)共40页曲谱,有:no.18咏叹调(33—46小节)、no.19咏叹调《为什么你也在这个地方》、no.20宣叙调、no.21咏叹调《就在眼前不能见面》、no.22尾曲、no.23叙事曲、no.24咏叹调《秋子的心》、no.25咏叹调《重温记忆》、no.26咏叹调《我们要永远在一起》、no.27间奏曲、no.28A舞曲·B二重唱《爱之梦》、no.29间奏曲、no.30A叙事曲·B二重唱《骊歌》、no.31宣叙调、no.32间奏曲、no.33咏叹调《你已投进军阀的怀抱》、no.34对唱《回家吧,樱花已落在田园》、no.35三重唱《抗命歌》、no.36叙事曲《葬礼进行曲》、no.37咏叹调《挽歌》、no.38舞曲二重唱(1—46小节),共21个选段。

[秋子](三)共10页曲谱,有:no.38舞曲二重唱(47—68小节)、no.39二重唱《战斗的今天》、no.40叙事曲《红旗进行曲》、no.41对唱《携手歌》、no.42大合唱《自由解放胜利歌》、尾曲,5个选段。

整体来看,追忆稿和1946年出版的《大歌剧〈秋子〉》(简谱本)第三版的乐谱还是基本一致的。多数情况下,追忆稿只是在一些选段的个别旋律音符、歌词与声部的细节方面做了稍许改动。其明显不同之处体现在以下两个方面:

(一)有别于简谱本第三版乐曲间频繁穿插的关于剧情、舞台表演与人物身份的文字介绍,追忆稿的文字介绍并不算多,无“秋子本事”“人物表”与第一幕剧情简介,无“《秋子》演出纪事表”“黄源洛歌剧作品一览”,文本直接从序曲开始呈现。其中,no.17叙事曲《为谁打仗》只有标题没有乐谱,谱面留有一页空白。no.37只保留了简谱本第三版中的B段咏叹调《挽歌》,省略了A段叙事曲。

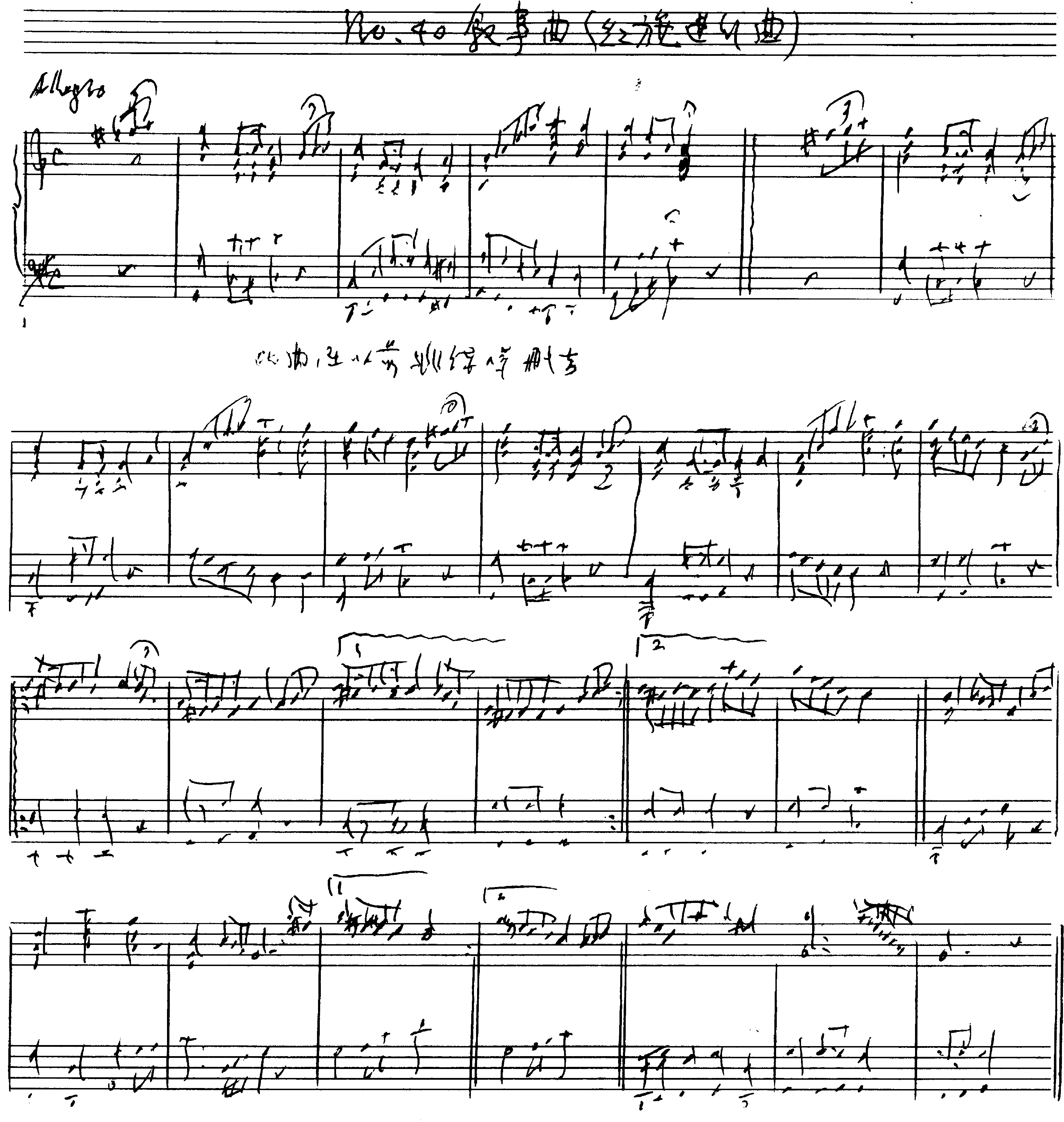

(二)音乐上出现了两首新作:no.3间奏曲和no.40叙事曲《红旗进行曲》。简谱本第三版中,no.3间奏曲原为叙事曲,102小节,旋律与no.1合唱《梦里回了家》基本相同。而追忆稿中新作间奏曲为28小节,谱面注有“各段根据需要可自由反复”的字样。这两版间奏曲都采用e小调和24拍的节奏,音乐材料之间也有一定相关性,但新作间奏曲整体更加简洁,前四小节的切分节奏和第五小节向上十一度跳进,为音乐增添起伏。和声配置与钢琴织体整体上并不复杂,颇具律动感,营造出日本军营通宵狂欢、酒醉舞倦的乱象。(见图3)

图3.no.3间奏曲(黄焯提供)

简谱本第三版中,no.40为齐唱《携手歌》,而追忆稿则用叙事曲《红旗进行曲》代替,将《携手歌》往后移至no.41。《红旗进行曲》谱面上有“此曲在以前排练时删去”的字样,或许该曲在1940年《秋子》创作之初便已存在。该曲音乐材料简洁、统一,C大调主三和弦分解旋律色彩明亮,八度音程的伴奏织体干脆有力。充满律动的节奏,在乐句开头穿插的三连音进行,描绘出中国军队在战斗号角声中前进的景象,加重了剧中表现抗战最终取得胜利的音乐比例。笔者认为黄源洛在复写《秋子》时,并不是机械地回忆旧版本,而是对剧作产生了一些新的看法。(见图4)

笔者又将这份追忆稿与上海歌剧院艺术档案室收藏的《秋子》钢琴伴奏五线谱加以对比,发现两个版本的音乐非常一致。细微差别体现在两个方面:

(一)上海歌剧院版本书写标准、工整,但前后字迹不一。笔者认为,序曲至no.8前半部分为第一种字迹,no.8后半部分至no.26为第二种字迹,no.27至尾曲为第三种字迹。

图4.no.40叙事曲《红旗进行曲》(黄焯提供)

(二)上海歌剧院版本中缺少no.7选段中第22至71小节和no.17选段。乐谱中会出现漏写或抄错歌词、乐谱与音乐记号的情况。如no.27间奏曲,采用了“雅乐Re调”,即日本雅乐“壱越调”D-E-#F-G-A-B-C-D的音阶结构,但上海歌剧院版本抄写中可能将此曲理解为G大调,再加上个别抄错的音符,很容易使研究者对该曲的调式、旋律与和声产生误解。

笔者采访中得知,黄源洛去世后,上海歌剧院曾与其夫人商讨、筹划《秋子》复演一事,但后因投资人身体与经费出状况,复演最终作罢。刘再生也在文中提到,“1995年纪念抗战胜利50周年时上海歌剧院曾有复排歌剧《秋子》意图,后因经费难以落实未成。”(7)刘再生:《歌剧〈秋子〉文本分析及其他》,《音乐研究》,2010年,第2期,第6页。虽然黄焯在采访中表示,《秋子》追忆稿是母亲亲自交由她保存,她并未向外人展示过,但笔者推断,上海歌剧院收藏的《秋子》钢琴伴奏五线谱,极有可能是三位复演人员根据黄源洛《秋子》追忆稿抄写而成。

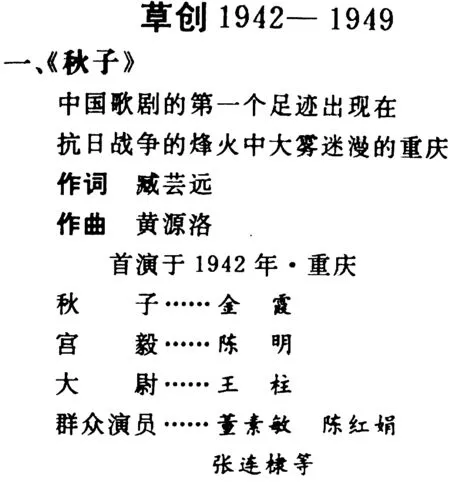

笔者还在黄焯家中看到一份1988年夏,由中国音乐学院主办的“中国歌剧之魂”节目单(见图5)。这次演出是中国音乐学院歌剧系河北民歌剧专修班的毕业公演。音乐会选取了11部歌剧片段,对1942年至1988年中国歌剧创作历程进行回顾。其中,《秋子》被看作是“中国歌剧的第一个足迹”,作为音乐会的第一个剧目呈现出来,黄源洛与家人也受邀前往观看。之后,黄源洛在《北京音乐报》的采访中向记者介绍了40年代《秋子》的创演情况,并表示自己还准备修改和整理一些以前的作品,为人民留下一些有用的东西。(8)白铃:《歌剧〈秋子〉和它的曲作者黄源洛》,《北京音乐报》,1988年8月30日第3版。黄焯说,《秋子》一直是父亲心中的一份记挂。时隔四十多年后,年逾古稀的父亲在再次观看《秋子》的演出,内心激动万分。但对于现场表演,他仍觉得有很多待改进之处。

图5.“中国歌剧之魂”节目单中《秋子》演出信息(黄焯提供)

在中国歌剧发展史上,《秋子》无疑被视作一部颇具影响力的大歌剧作品。直至今日,鉴于它的艺术特点与历史价值,该作仍被拿来研究、演出。故这份出自黄源洛之手的《秋子》追忆稿弥足珍贵,其史料价值不言而喻。它不仅可以对《大歌剧〈秋子〉》(简谱本)第三版中漏印的音符、歌词加以参照补充,更重要的是,在歌剧管弦乐谱不明的情况下,乐谱中的钢琴织体与和声配置,对分析《秋子》的和声特点、音乐语汇和整体风格,探寻剧中乐队编配,认识黄源洛歌剧创作技法与思维提供了重要切入点,更为《秋子》的复排编创提供难得的依据。尽管2014年,南京艺术学院对该剧进行大规模复排,但复排时并未接触到这份追忆稿,整个剧作主要是以留存的简谱版本作为参考,进行再次编创。至于是否借鉴了上海歌剧院的五线谱钢琴版本,笔者并不得知。但如果有机会对《秋子》再次排演,这份追忆稿应作为重要文本依据,在充分理解与尊重黄源洛所作旋律、和声、织体、钢伴伴奏等的基础上,才能最大限度地靠近历史上的《秋子》,“还原”其历史样貌。

二、歌曲手稿

在歌剧之外,黄源洛一生也创作了很多歌曲作品。现存手稿中,几乎都是黄源洛在海政文工团任职后的歌曲创作。共有53首歌曲和1部大合唱。其中,有50首可判断创作时间,另有3首作品创作时间不详(9)这三首作品为《团结起来向前看》,万卯义词,乐谱标有“天津河北区少年宫”字样,简谱;《喜鹊叫了》,田清词,简谱;《忆和竹》,徐贤词,寓言诗,乐谱标有“7月23日北京日报”字样。,有待进一步考证。笔者将有创作时间可考的歌曲归于两个时间段:

第一时间段为1956年至1963年,是黄源洛在海政文工团初期所作。(见表1)当时,黄源洛的最主要工作是培养音乐人才:“他以很大的精力倾注于海军的音乐教育工作,每天都要讲音乐理论,教试唱练耳,批改作业,毫无保留地把自己丰富的学识和经验传授给大家……在海政文工团、海军军乐队与各舰队文工团都有他的教学踪迹,海军系统的许多专业、业余音乐家都曾得到他的指导”(10)李佳慧:《执着地追求,默默地奉献》,载向延生主编《中国近现代音乐家传》(第2卷),沈阳:春风文艺出版社,1994年,第94—95页。黄源洛在海军作曲教学方面倾注了极大热情,作曲家王锡仁、胡士平、绿克在创作上都曾受过他的指导。繁忙的教学之余,他也创作了不少歌曲。这些歌曲是否和他的教学相关,目前暂未有定论。

此阶段共有13首歌曲。除了10首歌曲有明确创作时间外,另外3首未标明创作时间。结合黄源洛的人生经历,以及乐谱誊写顺序、手稿笔迹、乐谱标识等方面来看,这3首作品也应作于1957年。其中,《啊,海洋,我亲爱的家乡!》应为黄源洛上世纪50年代去福建采风之作,但歌曲钢琴伴奏却不完整。这些手稿皆为誊写稿,乐谱字迹与样式十分统一,用深蓝色的钢笔写在“中国人民解放军海军政治部文艺工作团”乐谱本上,歌曲均为五线谱加钢琴伴奏的形式,谱面整齐,少有修改、涂抹的痕迹。

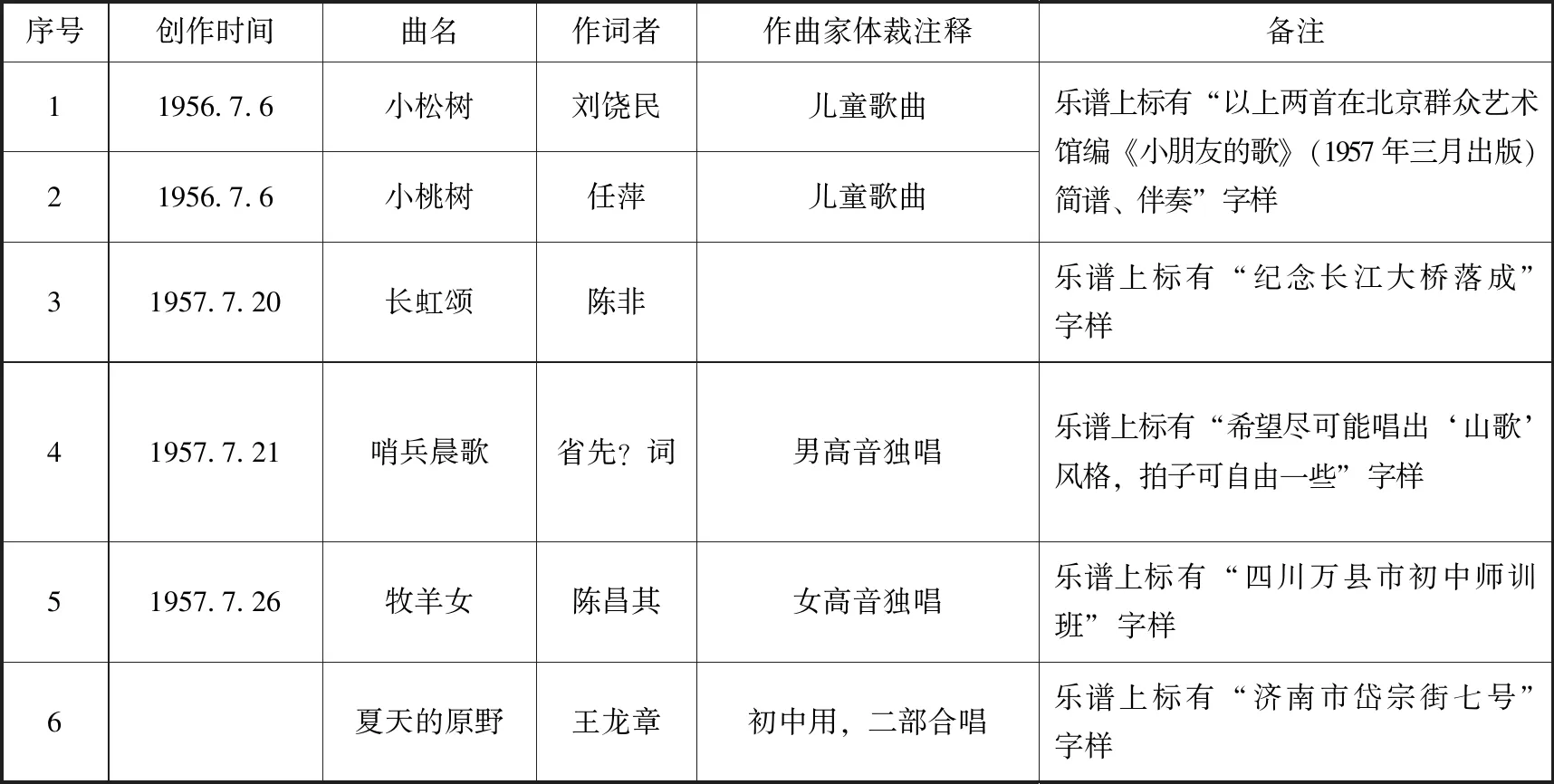

表1.(11)表格基本按照创作时间排列,对于手稿中难以辨认的文字,本文以符号“?”暂替。

续表

笔者虽将第一时间段归结为1956年至1963年,但1957年黄源洛被错划为“右派”以后,却只有一首作于1963年的歌曲《结网》手稿,笔者还看到了黄源洛1962年至1964年发表于《解放军歌曲》上的三首歌曲。“文革”初期,他主要在海政文工团教唱“文革”歌曲,后来又被迫离开军队,下放到老家长沙。黄辉回忆说,当时父亲才四十多岁,正处于创作的黄金岁月,创作的中断让他抱憾终身。

第二时间段为1979年至1983年。歌曲皆为黄源洛1979年平反后,恢复政治名誉与教授职称,重回海政文工团工作时所作。这一时期,他创作频繁,显示出极大的热情,作品也比第一阶段更为丰富。黄焯说,父亲恢复工作以后深感时间的宝贵,每日埋头于创作之中。他“积极参加各种艺术活动,出席中国歌剧研究会的会议,再度深入广东、闽南边防采风。以充沛的激情创作了讴歌人民战士的歌曲《月光如水》,促进海峡两岸同胞团结和祖国统一的歌曲《梦回神州》《召唤》等。”(12)李佳慧:《执着地追求,默默地奉献》,载向延生主编《中国近现代音乐家传》(第2卷),沈阳:春风文艺出版社,1994年版,第96页。1983年,黄源洛不幸罹患脑血栓,身体状况不佳,但他的创作却未中断。

此阶段共有37首歌曲。16首有明确的创作时间,其他21首作品结合歌词发表时间、歌曲誊写顺序、手稿笔迹、歌词内容等因素,可判断创作时间也主要集中于1979年至1983年。这些歌曲中,有3首得以正式发表。《假如你真的爱我》(宋学孟词)一曲还在上世纪70年代由海政文工团歌唱家张燕影录制播放。

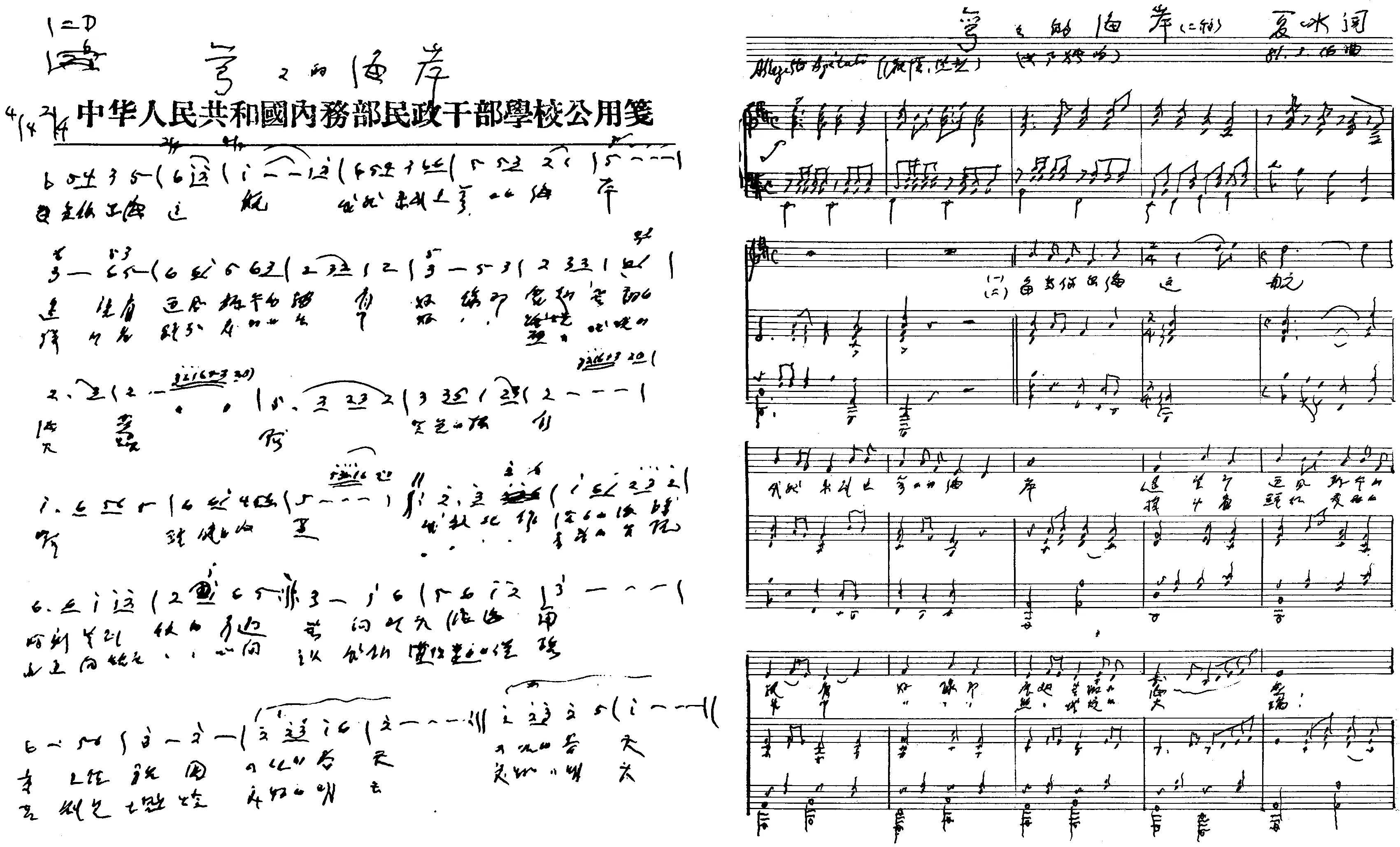

这些歌曲中,有24首作品用蓝色圆珠笔誊写在“中国人民解放军海军政治部文艺工作团”乐谱本上,乐谱的字迹因黄源洛身体状况潦草许多,但所有谱面仍保持规范,排版整齐。另还有一部分简谱或五线谱创作草稿。它们多写在一张张大小不一的纸张上,形式简单。这些草稿记录着黄源洛的创作过程,显示了作曲家乐思构想。黄焯说,当年父亲只要一有时间就伏案创作。母亲在报刊杂志上看到合适的诗词,就会摘录、裁剪下来,让父亲谱成乐曲。这些草稿恐怕也是黄源洛随时随地沉浸于创作的一种体现。(见图6)

图6.《弯弯的海岸》简谱草稿与部分五线谱誊写稿(黄焯提供)

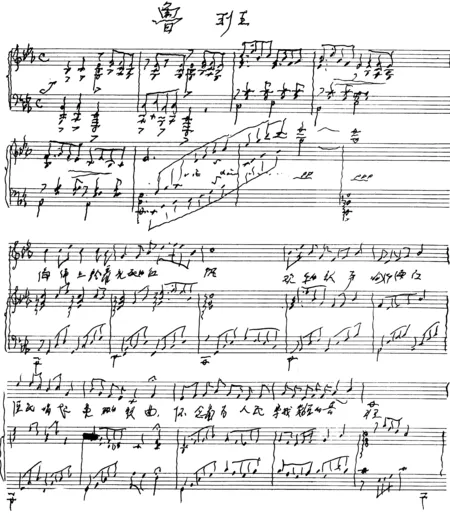

手稿中还保存着一份不完整的《鲁班》大合唱追忆稿,这是黄源洛在海政文工团创作的第二部合唱作品。(13)另一部合唱作品为歌颂人民军队丰功伟绩的《八一大合唱》,作于1950年7月。(见图7)作品通过描写鲁班造船在海中拼命寻找会唱歌的金牛,最终为受苦的人间带来的幸福的故事,歌颂了心怀天下,无畏勇敢的精神。作品吸收了民间说唱音乐形式,独具特色,并在全国第一届音乐周演出后颇受好评。当年,音乐出版社曾决定出版此作,还已将排出的清样送黄源洛复审,但后来稿件却不知去向。现存的这份手稿应为黄源洛1980年回忆的版本,也誊写在“中国人民解放军海军政治部文艺工作团”乐谱本上。乐谱手稿共18页,由5个段落组成,有男高音独唱、女声二部合唱、混声合唱等形式。但黄源洛只完成了声乐部分的乐谱,第4、5段的钢琴伴奏并不完整。

总体来看,黄源洛的歌曲创作初步呈现出四个特征:

第一,与同时期其他部队作曲家相似,作品的内容主要与海军有关,歌颂了海军官兵们英勇顽强的精神与威武雄健的英雄形象。表达了对祖国、故乡、大海、部队、家人、爱人的情感。在第二个创作时间段还有呼唤祖国统一、海峡两岸团结的作品。

第二,作品体裁形式多样,既有为男高音、男中音、女高音、女低音、童声而作的独唱曲,也有二部、四部、无伴奏合唱等小型合唱曲与大型合唱曲。

第三,第二个创作时间段的歌词大多来源于中共机关报纸、国家级或中央级优秀期刊、部队刊物。如《舟山》(田永昌词)歌词来源于《人民日报》(1980.1.7);《假如你真的爱我》歌词来源于《中国青年报》(1979.6.16);《集合在党旗下》(雷子明词)歌词来源于《诗刊》(1980.6);《全速前进》(陈奎及词)歌词来源于《词刊》(1981.1);《月下远航人》(李幼容词)歌词来源于《解放军歌曲》(1980.11)。

图7.《鲁班》部分追忆稿(黄焯提供)

第四,作品主要发表在正式出版的部队歌集上,另海政内部刊物中也收录了一些黄源洛现存手稿之外的歌曲创作,如《山茶花正在开放》(根据福建南音“福马调”改编,柳夷作词)、《冲破惊涛骇浪》(李青词)等。

第五,音乐风格颇为丰富,除了充满阳刚之气的颂歌和进行曲风格的作品外,还有清新欢快的儿童歌曲,也有吸收了传统民歌、说唱、戏曲板式等元素的创作。在第二个创作时间段内,轻柔欢快的抒情曲与舞曲明显增多,艺术特色相对突出。特别是像《假如你真的爱我》、《擦掉吧,伤心的泪》(赵捷词)等个别歌曲中对爱的表达,旋律逶迤,和声纯净,更为音乐增添一丝浪漫之意。另在80年代的歌曲《回音壁前》(纪宇词),颇具戏剧性对比的旋律,音量、速度与和声色彩的反差,以及从疑惑走向释怀的情感表达,都使该曲更具反思性质。

黄源洛的歌曲创作与他在海政文工团的工作经历密切相关。海政时期,黄源洛的首要任务是为部队培养音乐人才,而不是创作。同时,作为一名部队文艺工作者,“为兵服务”(14)李双江主编:《中国人民解放军音乐史》,北京:解放军文艺出版社,2004年,第152页。的方针政策成为他为海军、为部队、为国家创作歌曲的重要原因,也造成了他创作上的某种局限。从目前已知情况来看,这些歌曲在当时得以发表、演出的并不多,大多数只是写完搁置在家中。歌曲传播与受众也主要为部队人员。受特定历史背景影响,与1949年之前的歌剧创作相比,黄源洛的歌曲创作对整个近现代音乐史的影响并不突出。

三、器乐手稿

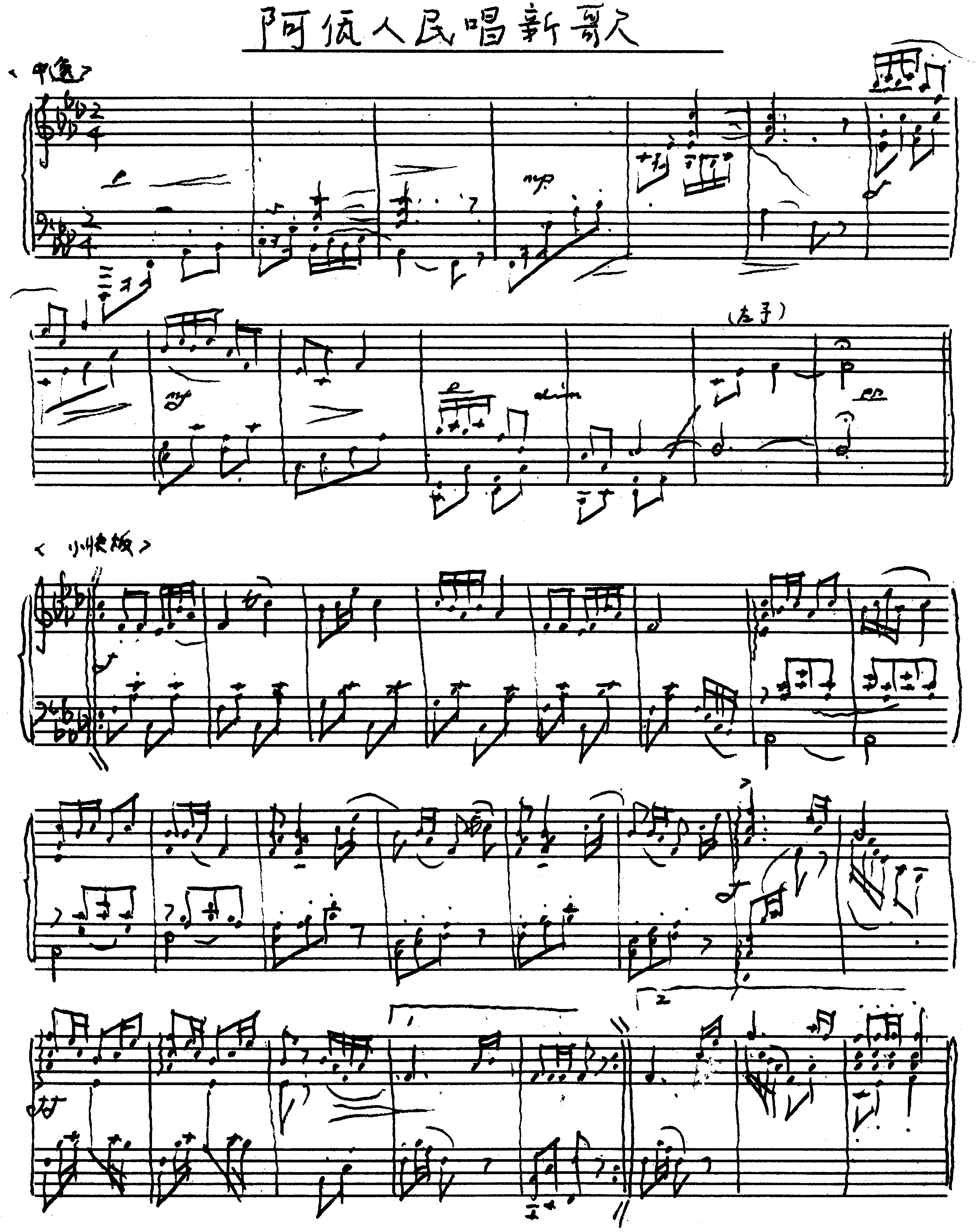

黄源洛还留下极少数器乐作品手稿。有3首根据毛泽东诗词编创的钢琴曲《井冈山 西江月》《冬云 七律》《长征 七律》(约作于1966至1967年),以及《阿佤人民唱新歌》(杨正仁词曲,1974年)、《红太阳照边疆》(韩允浩词,金凤浩曲)、《工农齐武装》(陕北民歌,山西文艺工作者集体填词)、《咱们领袖毛泽东》(陕北民歌,山西文艺工作者集体填词)、《沿着社会主义大道奔前方》(影片《青松岭》插曲,张仲朋词,施万春曲,1974年)、《千年铁树开了花》(王倬词,尚德义曲)、《打起手鼓唱起歌》(韩伟词,施光南曲,1975年)这7首钢琴改编曲。另还有管弦乐作品《自卫还击(叙事曲)》钢琴基本稿和管弦乐总谱誊写稿。

这些钢琴曲无疑是“文革”时期的产物,其直接目的是为了让女儿们在当时严峻的环境中有合适的钢琴练习曲。黄辉也曾这样写到:“记得‘文革’期间,可供我们青少年弹奏的钢琴作品很少,父亲为我和小妹妹黄焯谱写了很多钢琴曲,如:《毛主席诗词》《打起手鼓唱起歌》等,并亲自将他写的作品弹奏给我们听,边弹边讲,使我们钢琴演奏技巧和对音乐的理解表达能力提高较快。”(15)黄辉:《怀念父亲黄源洛》,《人民音乐》,2000年,第8期,第19页。

可以看到,黄源洛“文革”后期的钢琴创作相对较多一些。当时中国器乐领域一度涌现出一批移植性改编钢琴曲。(16)戴嘉枋:《论“文革”后期钢琴音乐的“兴盛”》,《乐府新声》,2010年,第2期,第3、4页。受大环境影响,黄源洛主要将《战地新歌》中传唱度较高的歌曲,特别是具有浓郁民族风格或地方传统音乐特色的作品,以及质量较高、艺术性强的“革命抒情歌曲”加以编创。并充分考虑到女儿们的钢琴水平,在难度适宜的前提下创作发挥,使每首作品都有侧重的钢琴技巧。例如《阿佤人民唱新歌》,原来三段歌词的分节歌被黄源洛改编为三段体的变奏形式,每一段音乐相应地有侧重的练习技巧。一开始前奏在f羽调式旋律上由弱渐强、从低到高灵巧跳进,之后徐徐向下发展,缓缓引入音乐主体。第一段右手旋律将原歌曲曲调完全呈现,左手音程灵巧地跳跃,表现出欢快、热情的情绪。和声配置上通过附加四度与二度突出民族风味。第二段主要将主旋律糅合在连续的六连音织体中,一气呵成。进行中左手一度转换为两组三连音组合,重音后移的音响效果更增添了舞蹈的趣味。第三部分将旋律移高至更加明亮音区,右手旋律重拍叠加和弦,配合左手八度进行的五声旋律,使音乐更加有力。直至最后,在右手和弦和左手八度的连续交错中,全曲走向高潮。(见图8)

将毛泽东诗词和《战地新歌》中的歌曲作为选材,不仅因为这些耳熟能详的诗词和歌曲便于女儿们理解接受,更因为这些政治层面正确的诗词与歌曲,可以避免招来无端的批判与指责。所以,这些为数不多的钢琴曲,在作为钢琴练习曲存在的同时,也成为黄源洛在非常时期音乐创作上的一条隐蔽路径。

图8.《阿佤人民唱新歌》前奏与第一段乐谱(黄焯提供)

管弦乐《自卫还击(叙事曲)》的钢琴基本稿和管弦乐总谱都得到较为完整的保存。钢琴基本稿只有5页片段,管弦乐总谱共22页,287小节,由引子、边境村庄、越境救援、敌人嚣张、反击浪潮、尾声六部分组成,创作时吸收了广西彩调“走马调”。整体来说,作品描写了1979年对越自卫反击战中英雄的人民军队,音乐形象对比较鲜明,和声明朗,配器简洁。手稿首页右上角标有“计时9分30秒”的字样。《自卫还击(叙事曲)》作为黄源洛目前唯一留存的乐队作品体现出黄源洛恢复身份重回海政文工团后,作为一名部队文艺工作者,为时代、为国家、为军人创作的政治使命与创作热情。

结 语

除了上述音乐手稿以外,笔者在黄辉家中还看到了黄源洛的文字笔记稿件。有些是关于乐理、和声、中古调式与发声练习的笔记,但绝大多数是黄源洛“文革”下放长沙劳动改造时,偷偷撰写著作《民族调式与和声》(17)黄源洛:《民族调式与和声》,济南:山东文艺出版社,1994年。的书稿。这些书稿曾有11本,如今所留下的只是极少数,大多整齐地写在六本薄薄的、B6大小的笔记本上,内容涉及到著作中“音阶、调式、基本和声、转调”的问题。从反复修改与圈点的笔记中仍可以感受到,黄源洛在困难处境中对我国音乐理论研究与民族化作曲手法探索的坚持。

这些重要的手稿资料无疑为重新认识黄源洛提供了更为客观的视角:

首先,我们对黄源洛的认识,不应仅停留在歌剧《秋子》曲作者这一单一的层面。通过采访与手稿分析,笔者初步勾勒出一位创作体裁广泛、作品风格多样、重视民间音乐搜集与理论研究的、较为立体的作曲家形象。

其次,黄源洛的身份在1950年前后发生了重要转变。1950年之前,他是一位活动于“国统区”的、自由的、进步的,以歌剧创作为中心的作曲家。上世纪40年代是他歌剧创作多产期,他创作了多部题材宽泛、音乐形式与风格多样的作品。《秋子》无疑是他歌剧创作的最高峰,也为他带来了极大的名誉。1950年之后,黄源洛欣然允诺到海政工作,其身份便从一名知名作曲家转换成一位部队文艺工作者,以及一位为培养部队音乐人才,建设军旅音乐事业的默默奉献者。

再次,随着工作环境和身份的转变,黄源洛的创作也随之转变,从歌剧转为小型歌曲创作领域。究其原因,一方面可能由于在“为兵服务”的方针下,他在海政文工团的各项音乐活动都要服从组织要求与部队文艺政策,繁忙的教学工作也占用了他的时间。另一方面,也可能与他1957年之后不公正的政治待遇有关。直至晚年,黄源洛的创作仍表现出强烈的政治使命,即使在经历了“反右”与“文革”斗争,他仍然对歌颂人民军队和祖国注入了极大热情。笔者认为,黄源洛是一位身份比较特殊的作曲家,他身上似乎折射出那些从“国统区”走出来的进步音乐家的某些共性:在身份转化过程中,为了适应全新的社会环境,力求向新的国家制度、政治思想与文艺路线靠拢做出过艰苦的努力,也经历过坎坷,并受到共和国音乐事业发展的深刻影响。

当下,对音乐手稿的典藏与研究,在西方音乐学界有着丰富的经验与成果,同时也被我国音乐学界借鉴、参照、学习,应用到我国近现代与当代音乐家的手稿收集、整理、典藏与研究中,并取得一定的成果。从对黄源洛音乐手稿的整理研究这一个案例衍伸来看,在中国近现代音乐史史料构建中,很多手稿年代离我们并不久远,更具“活态”价值。然而,除了图书馆、档案馆等专业机构的典藏以外,我国近现代作曲家,甚至老一辈的音乐家的手稿资料,有很多沉于历史之中,被遗忘,埋没。因此,从近现代音乐史学科建设的角度来看,重视或抢救这些珍贵的手稿,系统化地对其进行挖掘、搜集、整理、研究、保存,显得尤为重要。