博尔科姆钢琴作品中的后现代钢琴技法拓展

张 放

引 言

后现代主义创作思维在20世纪后期的音乐创作中开始被广泛接受,逐渐取代整体序列主义思维,成为主要创作理念之一。许多作曲家通过显而易见的方式引用传统素材,采纳多种风格的核心精华,以体裁、题材、风格的对比冲突和融合统一构成了创作主线。这种创作理念大量采用了多元技法混合、材料引用等手法,使音乐充斥着激烈的对抗和交锋。其中主要的开拓者如塞缪尔·巴伯(Samuel Barber)、乔治·罗奇伯格(George Rochberg)、威廉·博尔科姆(William Bolcom,1938-)(1)Maurice Hinson,Guide to the Pianist’s Repertoire,3rd ed.,Bloomington:Indiana University Press,2000.、约翰·科瑞里亚诺(John Corigliano)等人被描述为具有折中主义、后现代主义、新浪漫主义以及复风格特征的代表人物。威廉·博尔科姆作为美国当代最具代表性的作曲家之一,音乐风格展现给世人更多的是“多元性”和“创新性”。如杨立青先生所说:“20世纪新音乐中的后现代主义音乐,其锋芒则主要针对着50年代以来在西方现代音乐中居于统治地位的序列主义,以及过于强调音乐的自律性,将音响材料自身的处理及其结构原则置于至高无上地位的唯理主义思潮。”(2)杨立青:《乐思乐风:杨立青音乐文集——西方后现代主义音乐思潮简述》,上海:上海音乐学院出版社,1999年,第250页。

这种学术思潮的变化充分体现在博尔科姆一代的作曲家身上,在他的早期创作中便与整体序列主义保持了距离,努力尝试挖掘自我的个性音乐语言。在创作中不断拒绝重复那些自我意识的系统化,以严谨的音高组织逻辑加以扩展与深化,既不恪守十二音技法与整体序列的刻板规则,也不严格使用传统序列的矩阵模式。在具体处理手法上体现出一种自由式、灵活化的结构安排,从而创造出了大量新颖的音高素材,将严密的逻辑性与音响内容有机地结合起来。由于对钢琴音乐的挚爱,博尔科姆对各种钢琴技法,特别是新式演奏法及特殊音响音色的尝试体现在多部钢琴作品中,如1961年的《幻想奏鸣曲》、1964年的《十二首钢琴练习曲》、1971年的《壁画》、获1988年普利策音乐奖的《新十二首钢琴练习曲》、1969—2006年的《伊甸园》、1976年的《钢琴协奏曲》,以及1996年第十届范·克莱本国际钢琴比赛委约作品《九首钢琴小品》等。从这些作品中我们可以窥见博尔科姆基于技法拓展的创作思维是前卫且富于想象力的,同时为了表达作品深刻的音乐内容不断在音色音响上进行创新,大胆地启用了许多新的非常规演奏法。经过细致梳理,笔者将其概括为后现代主义创作思维下的探索与实践,并试图从技法拓展方面对其作品进行概括和总结。

一、序列应用自由化

博尔科姆在十二音序列的用法上趋向更加自由、灵活的方式,通常仅仅作为借鉴或有选择性地运用,放弃了典型序列音乐写法所必要的连续性、完整性原则。他尝试混合十二音技法与其他语汇元素,有时与黑人灵歌素材和爵士乐相融合,有时将十二音、序列技法穿插于作品的某一个部分,与乐曲结构、音乐形象的塑造形成呼应。尽管其序列手法的运用并没有贯穿始终,但其独特的自由式序列构思依然是博尔科姆钢琴创作中不可缺少的一个标志。通过分析解读,发现博尔科姆在结构序列、音程跨度序列、时值序列等方面进行了个性化的处理。这些手法有时独立存在,有时结合出现,它们的灵活运用本身则体现出博尔科姆的审美取向和音响偏好,充分展示了其严谨与幽默诙谐并存的个性内涵。

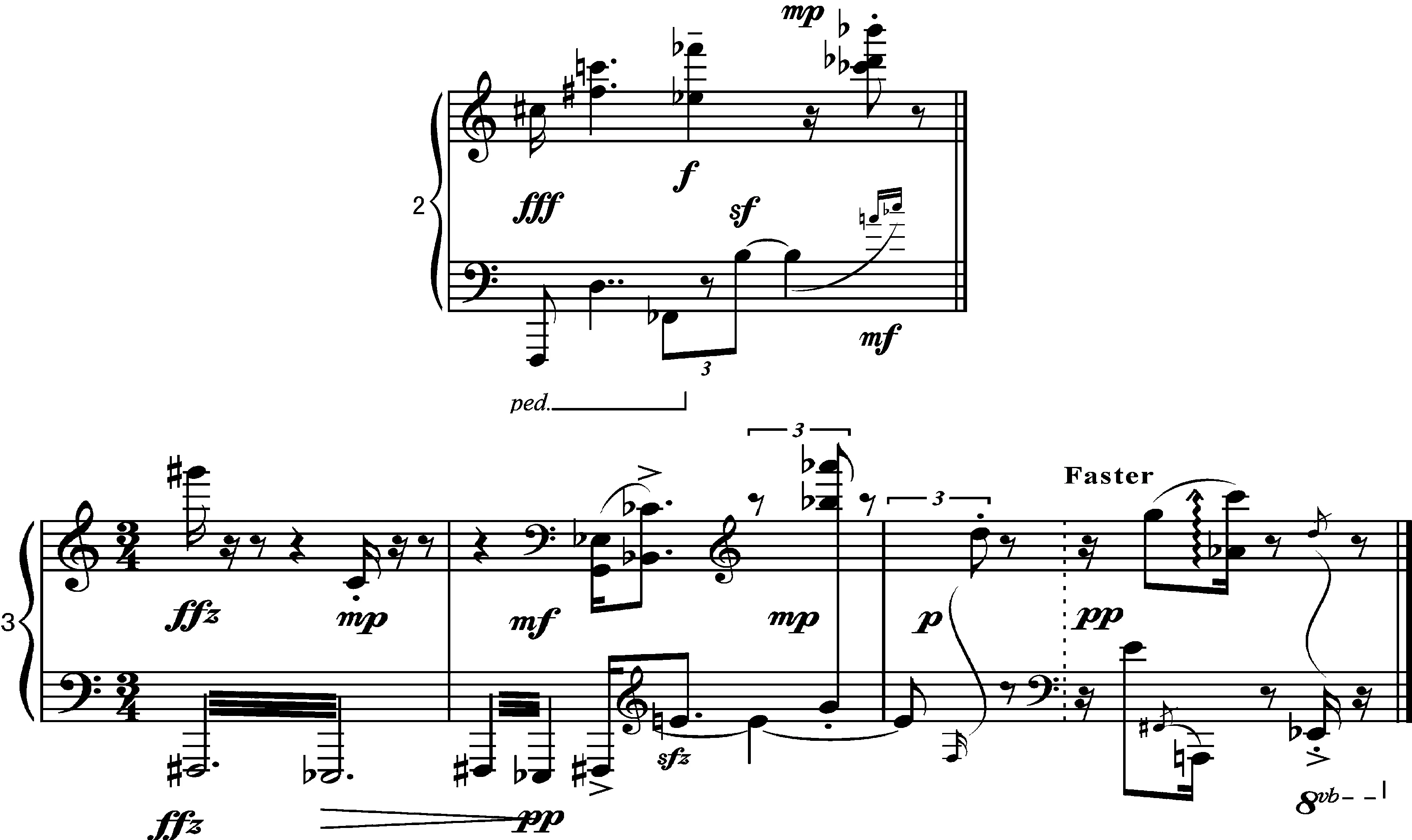

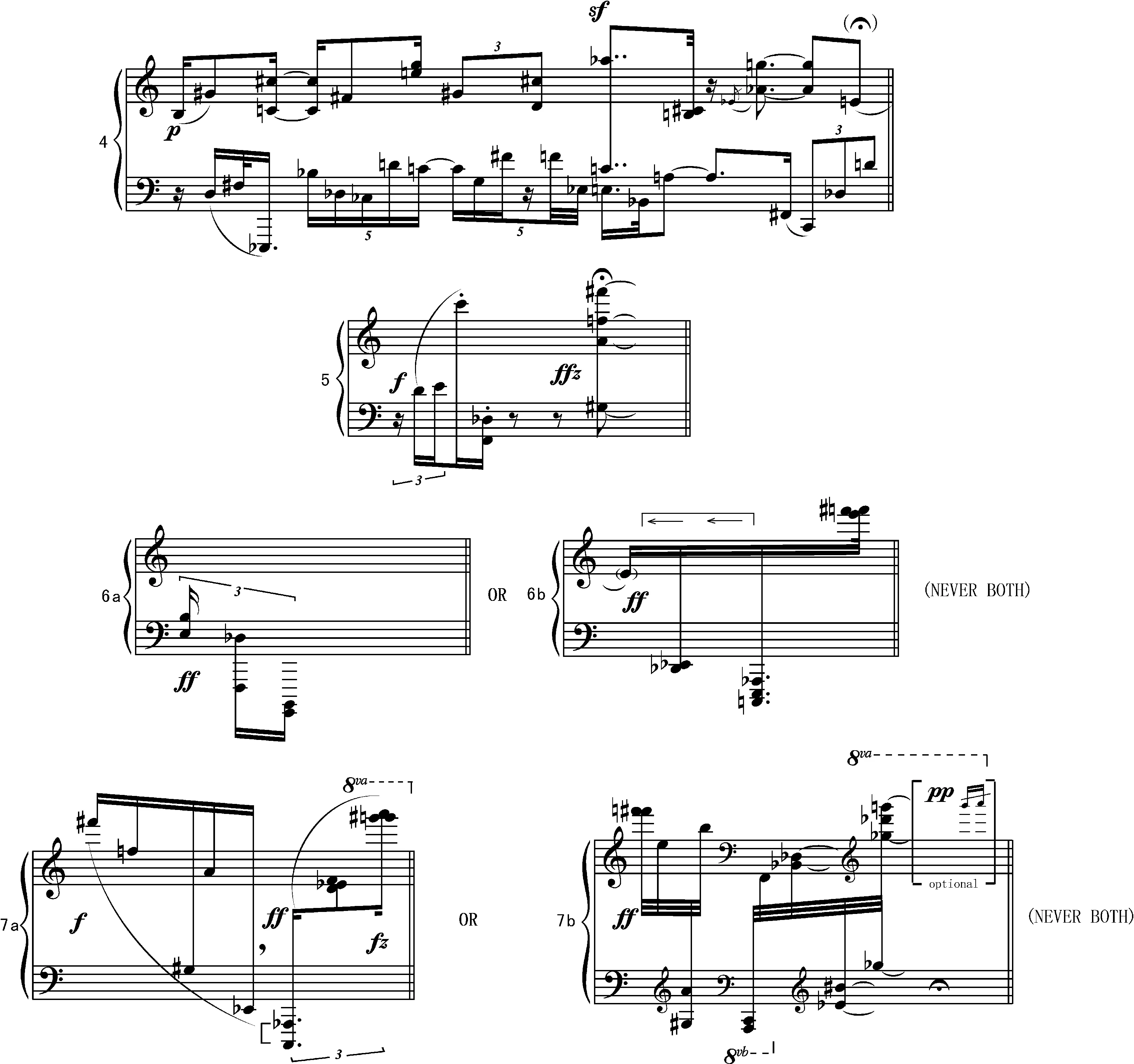

比如《十二首钢琴练习曲》之十《姿态》(Gestures),其整体结构分为17个不同长短的零散片段,音高素材采用大跨度的跳跃音级并伴随使用持续音踏板。这些片段的速度和它们之间的停顿、间距都由演奏者自由决定,根据自己的演奏喜好也可以省略其中的某些片段,但是不可以改变所有“姿态”片段的排列顺序,演奏前应对音乐处理、力度变化、速度变化提前做好安排(3)William Bolcom,12 New Etudes for Piano,Milwaukee:Edward B.Marks Music Company,1988.。

谱例1.《十二首钢琴练习曲》之十《姿态》(乐段1—7b)

在表1中显示了17个音乐片段在整首作品中的布局情况,其中有13个长度为1小节的短小片段,2个3小节和2个较长的音乐片段。此外,片段VI、VII、XI具有两个或多个可供演奏的选择。

表1.《姿态》结构参数表

此作品与施托克豪森的《钢琴作品XI》中体现的分散布局有相似之处。然而两首作品的不同在于,施托克豪森将19段相对独立的音乐片段发散写在谱表上,这些乐段的长度和难度不同,演奏者可以随意改动顺序和任意省略,但当同一段落出现三次后乐曲进入结束部分。当时的音乐家布列兹坚决反对这种结构凌乱的作曲构思,评价《钢琴作品XI》为整个作品缺乏一个有机的结构体系(4)Robin Maconie,Other Planets:The music of Karlheinz Stockhausen.Lanham,MD:Toronto Oxford Scarecrow Press,2005,p.157.。相反,博尔科姆的《姿态》虽有相通之处,但在作品整体结构上却保持了较强的统一性,始终控制着结构核心与灵活处理的相对平衡。

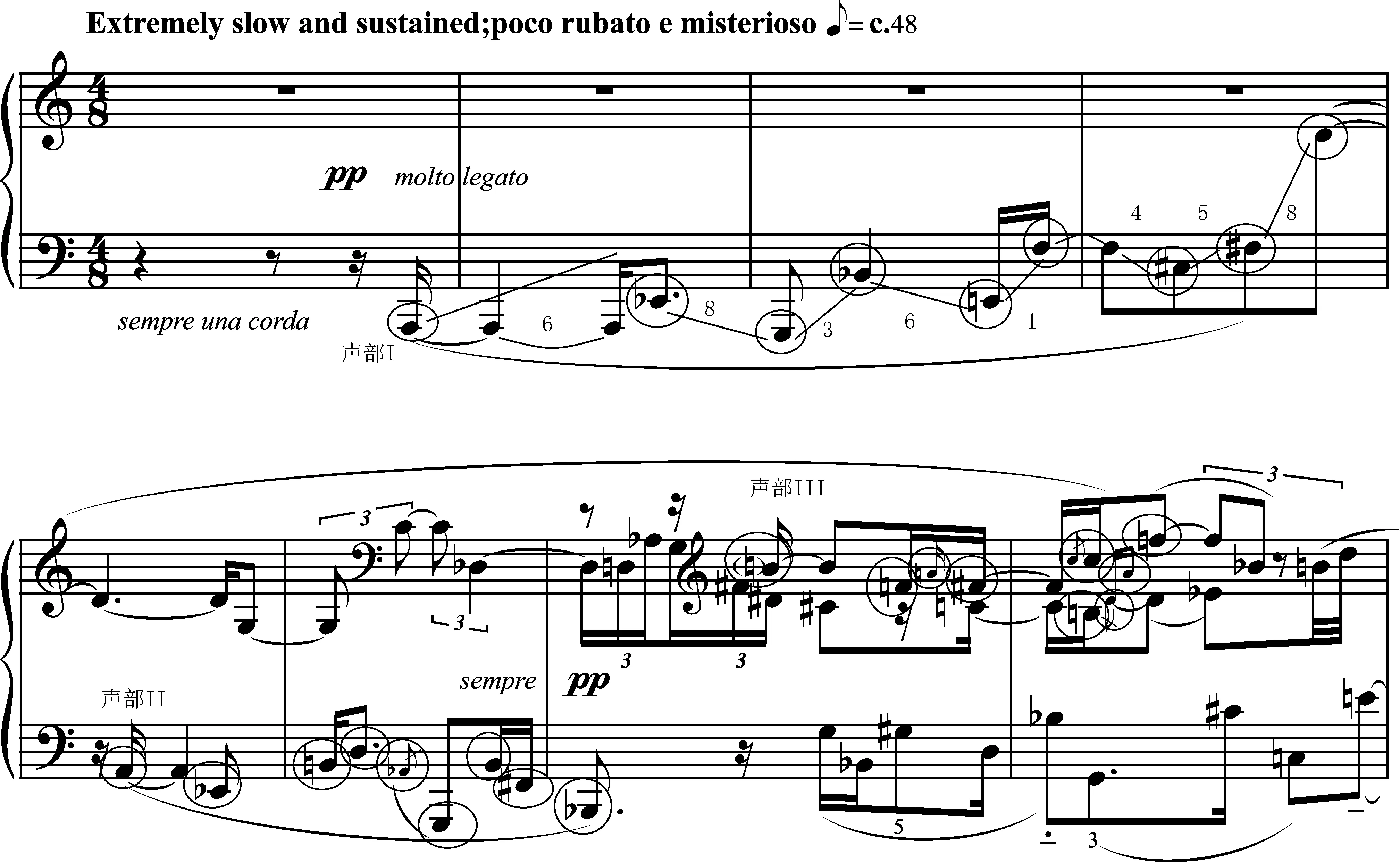

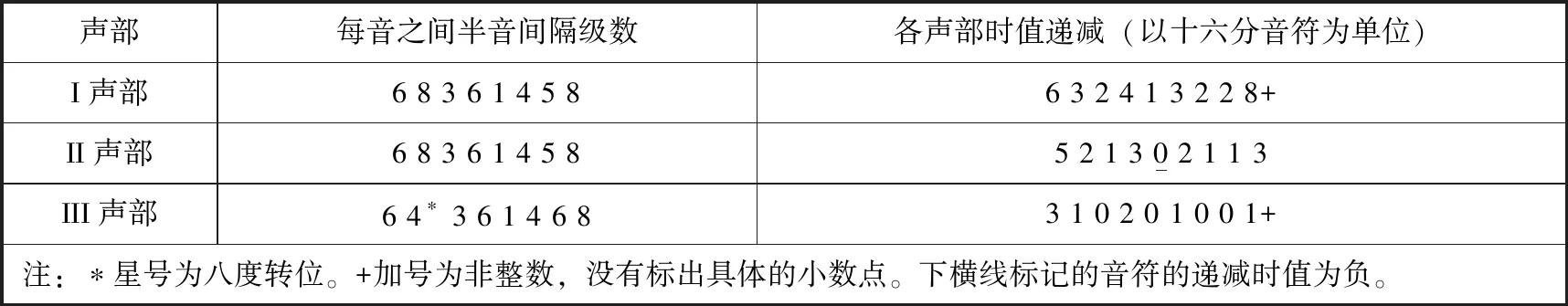

另一个序列技法自由化的例子如《新十二首钢琴练习曲》之九《创意曲》的序列表现形式,序列体现在每一个声部的前九个音符的音程跨度上,以半音为单位形成序列。超过八度的音程以八度内转位计算。如第一声部:6 8 3 6 1 4 5 8;第二声部:6 8 3 6 1 4 5 8;第三声部:6 4*3 6 1 4 6 8,带星号*的4可作为八度内转位,由12减去4得出原级数。在第二、第三声部进入时,主题的每一个音符相对比之前的序列音符在时值上有所缩短。如时值按照十六分音符为单位计算,第一声部:6 3 2 4 1 3 2 2 8+;第二声部:5 2 1 3 0 2 1 1 3;第三声部:3 1 0 2 0 1 0 0 1+。加号(+)为非整数,没有标出具体的小数点。标记下横线的第五个音符(第三声部)的时值与前一个音符同时开始,也可以理解成为“负的递减时值”。

谱例2.《新十二首钢琴练习曲》之九《创意曲》第1—8小节

表2.《创意曲》音高跨度序列表

进入70年代以后,博尔科姆在序列设计的处理上更显示出强烈的融合性特征,可以看出其音乐创作中富有特点的序列技法在传统模式上如何进行了升华和个性化处理。总体上体现出一种自由式、灵活化的序列结构安排,从而创造出了大量新颖的音高素材,将序列技法的严密逻辑性与音响内容有机地结合起来。

二、力度控制极限化

力度作为音乐中的主要表现手法之一,在现代先锋钢琴艺术中,为作曲家拓展作曲技法提供了另一种参数处理方式和决定性因素。作曲家通常在钢琴作品中组合运用变化多端的力度与强度,试图在单个音符、乐思或乐句的情绪变化中捕捉到力度所带来的音响明暗和情感张力。突然变化的力度和紧张度可能会被利用来创造出意想不到的人物特征或情绪波动。博尔科姆在传统记谱方面不断追寻与探索,更加丰富的变化和多元的选择应运而生。无论是剧烈变化的力度标记,还是近似噪音的打击乐效果,或是耳朵几乎听不见的弱音处理,都需要在触键(articulation)上做出相应调整。

例如《十二首钢琴练习曲》中充分运用了丰富的力度控制与极度精确的触键指示,具体表现为与个性、情绪、句法、手势、姿态含义等内容的相关联系,使得音高材料、和声倾向、节奏重心等素材的复合运用更为清晰。除了连奏、断奏、连断奏、重断奏(sharp staccato)、次断音(portamento)、保持音(tenuto)、敲击的(percute)等传统触键法以外,作曲家结合使用了其他一些特殊的记谱标记,表明了特定的运音和触键方式,如“阴天的”(cloudy)、“绝对平均”(absolutely even)、“影子”(shadow)、“扫动的手型弹奏”(sweeping gestures of hands)、“尖刺的”(spiky)等多达几十种的谱面标记(5)William Bolcom,12 Etudes for Piano,Merion Music,1971.。每一首的副标题和速度标记都蕴含着作曲家对于触键、力度、速度的指示(6)《十二首钢琴练习曲》中仅有两首练习曲注有标题,第十首《姿态》和第十二首《神化》,其他仅用数字代表。。

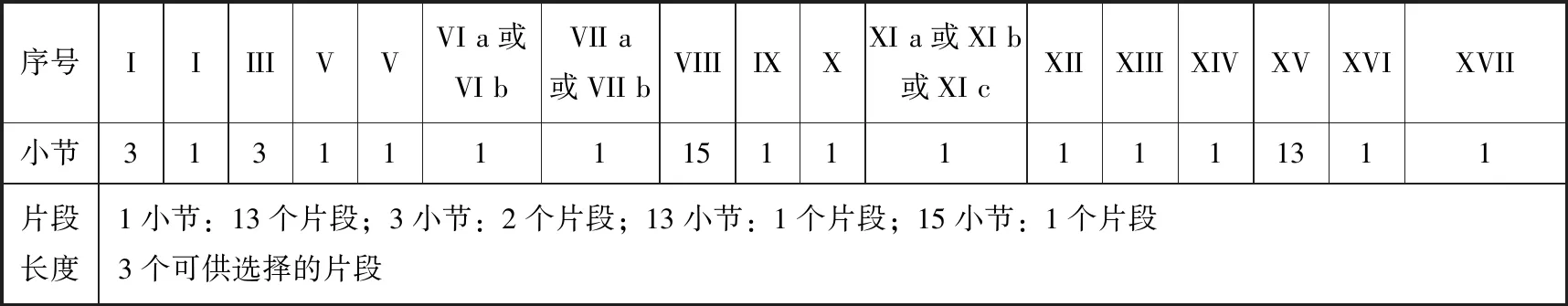

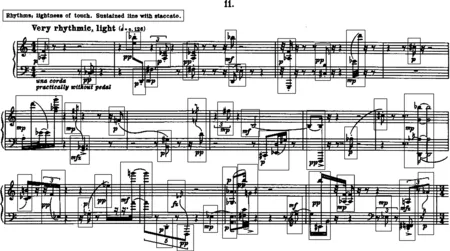

如在《十二首钢琴练习曲》之十一中,博尔科姆采用了点描技法进行创作,在力度、触键法等方面都有明确的细化要求。

《十二首钢琴练习曲》之十一的音高材料呈纵向发散并分为多个音点,每个音点(组)采用了夸张的力度对比、连断各异的触键、长短有别的时值和音质变化的色点与色块,其中既有片段式的旋律材料,也有个性化的核心音符;既有连绵贯通的平行织体,又有颠簸突兀的纵向音组。它们以多变的形式,用点描的手法使分隔的音点逐渐交织成横向的织体线条,构建出一个充满色彩对比、变化多端的音响画面。

谱例3.《十二首钢琴练习曲》之十一第1—14小节

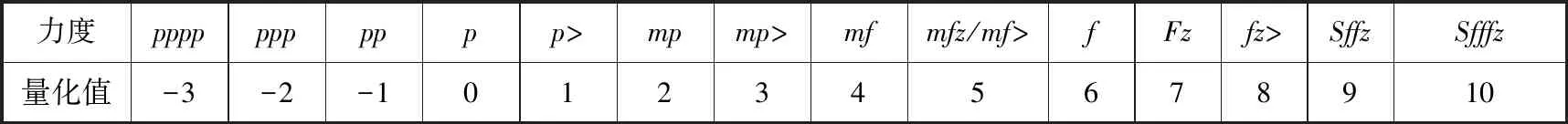

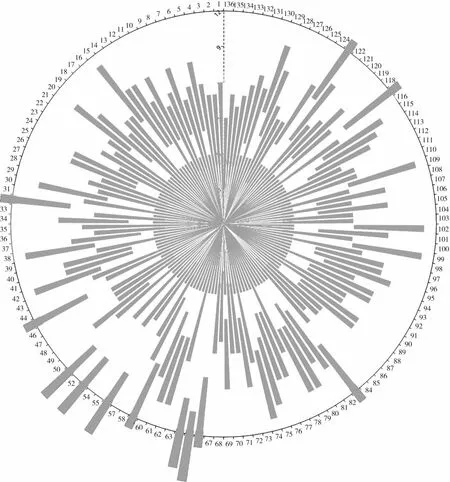

此曲中的力度变化幅度剧烈,以弱区音量为主,整体音响进行以轻松、灵巧、神秘的氛围慢慢展开。其中力度层次变化最为频繁,最多时在1小节内多达7次“纯力度标记”,同时伴随着渐强渐弱、重音和保持音等力度标记,这种繁杂的音响力度变化对触键控制要求极其严格。本曲中可以看出点描性织体与密集的线状织体的并置与结合,所形成的音色特性是不同的,其直观表现为“点与线”并置的织体形态,既相互融合又各自独立。为了进一步细化和揭示音乐中的内在联系,我们将此曲中出现的14种力度层次变化进行了量化设定,请见表3。

表3.力度量化对照表(>为重音)

从此曲中所有分组的单音、音组的力度层面来看,其中只有少数音点没有专属力度标记,在量化时则延用前一位音点的力度,如前一位音点力度为中强(mf)标记时,则延用同一声部前一位的标记。通过对谱面的采集,全曲共划分为136个音点。图1(力度值柱状图)中显示了将136个音点进行量化后的力度幅度变化和密集度情况,从中可以看出,所有音点的力度值在-1至0的区间内最为密集,其他力度值相对比较分散。在乐曲进入高潮处(64—66音点)力度达到最高值,随后进入相对平缓乐段,在整体结构的“黄金分割点”处(84—87音点)降到全曲最低的力度值区间。除横向音点、音块外,纵向多声部之间也始终保持着频繁的力度对比,在声部和音区之间形成了丰富细腻的层次感。可以看出点描性织体与密集的线状织体的并置与结合,通过力度的独特处理,所形成的音响特性是不同的。通过量化分析后,可以看出音点的力度变化能够直接影响音色和音响的质感,与其他元素相辅相成、相互依托。

梅西安在《调式化的音值与音强》中用音高、时值、力度、音效等元素进行“准序列”化创作,作曲家提前将主题材料进行预制,作品中所有的音乐元素都严格规定,从而构建起主题材料库。整体主题材料形成了越高的音时值越短,而越低的音时值越长的分布特点。力度方面共用了7种不同的幅度设定,全曲的最高音与最弱力度(ppp)相配合,最低音与最强力度(fff)结合在一起,高音与低音以强力度为主,弱力度主要集中在中音区(7)郑中:《梅西安的多维准序列创作观》,《黄钟》,2005年,第1期,第58页。。博尔科姆曾在巴黎音乐学院与梅西安学习音乐美学课和作曲专业课,受到梅西安前卫的改革思想的一定影响。尽管博尔科姆对梅西安、贝里奥、布列兹、施托克豪森等先锋作曲家们非常敬重,并且在他的音乐中也试验性地使用了一定的序列技法,但在一次达姆斯塔特(Darmstadt)音乐节的会议上,他明确表示并不欣赏和赞同诸如“在序列音乐中的对数过程”(Logarithmic Procedure in Serial Technique)(8)在80年代考克尔对他的一次访谈中谈到。David Coker,“WiIliam Bolcom Wants to Go Easy on You.”Reader,9 January,1981,p.9.这类整体序列的议题。

图1.《十二首钢琴练习曲》之十一中136个音点的力度值

而通过量化对比分析后,发现博尔科姆很明确地回避将触键法、力度、时值、音高等材料进行严格序列的排列,更多地是对细微变化所产生的音响音色的拓展。这些量化后的音点序列参数无论是从整体看还是从局部看都没有明显的相似性,计算结果也显示这些序列各段之间的相关系数都较低,可以判断这些参数之间没有明显的关联。这些序列之间虽然在整体上不存在任何相关性,但是从局部来看,部分乐段的力度值与时值等参数之间相关性较强,而相关性最强处恰好为黄金分割点和负黄金分割点的位置。这种“巧合”既可以理解为是博尔科姆有意而为之,也可以认为是他潜意识中的理性安排。

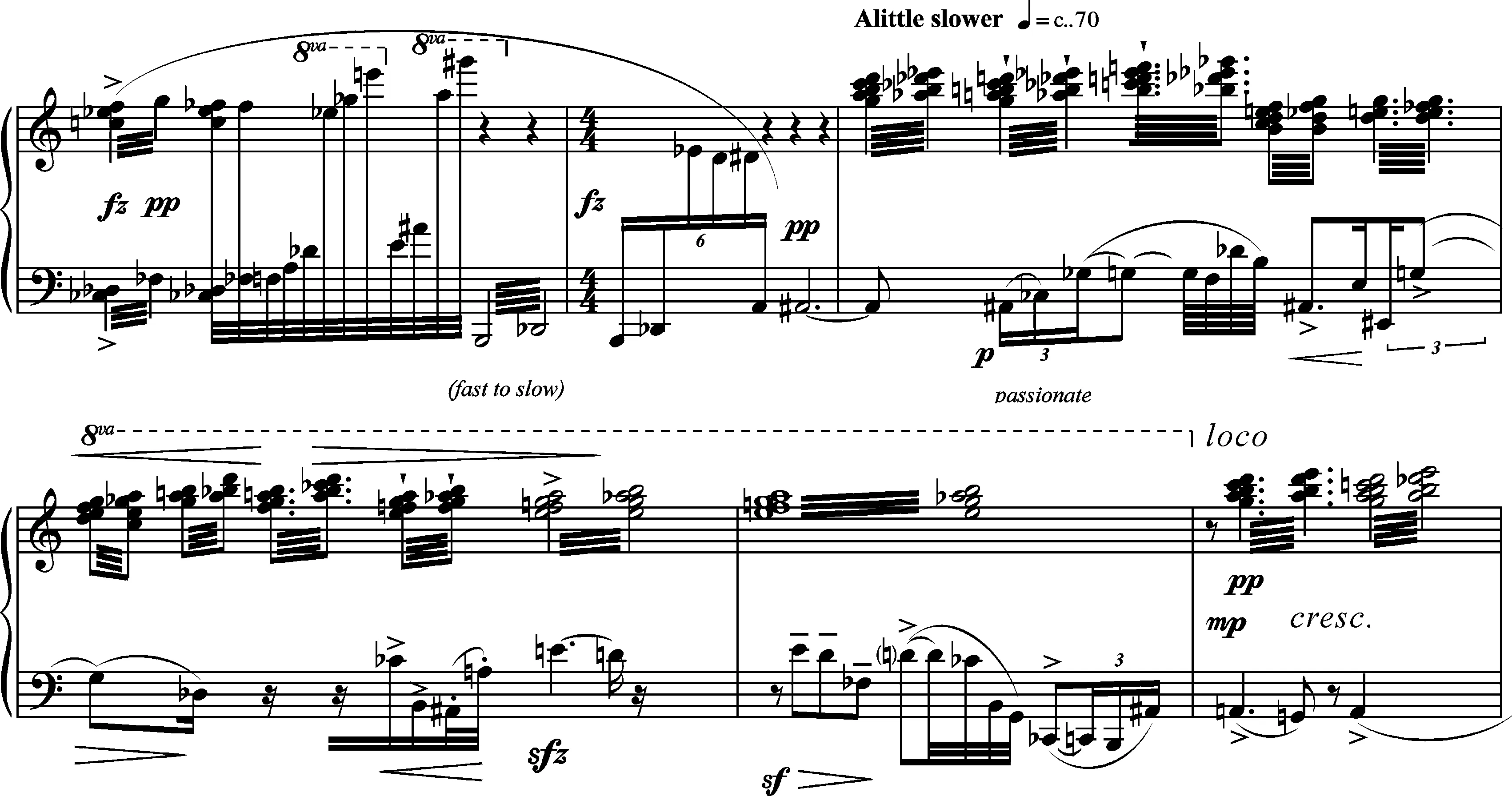

博尔科姆在《新十二首钢琴练习曲》之七《预兆》中持续使用了极强的力度范畴,运用不突兀的力度表现形式,伴随着乐曲的结构展开,力度变化次数较少且持续多个小节。这种对比单一的力度标记遍及整首作品,体现了简约主义的个性特点。简约力度与变化节拍、固定音与重叠音集等内容的共存与并置,则又体现了“简与繁、固与变”的对立与统一。整首作品以降B音符作为中心音,在其周围的多个泛音围绕着该音进行了数种和弦组合的尝试。乐曲开篇便以滑音的方式引入了一个十音列和弦,随之音程跨度与时值逐渐缩窄,这些变化音高材料似乎有种强烈需要被解决的归属感,使得突然聚集起来的能量和极度膨胀的紧张度随即被释放。在短促的静止后,紧接着焦急的情绪再次浮现,气势凶猛的音乐形象凌空而起,打破了片刻的宁静。再次出现时增加了滑音的频率,音量始终保持在极强(sempreffff)的范畴。每一句以突然停止的方式使得几乎失控的音乐戛然而止,音乐的惯性在短暂的静止中积累着更大的能量,蓄势待发。

谱例4.《预兆》第1—6小节

由于现代钢琴拥有坚固的内部钢架结构,使其成为能够演奏较宽范围力度的乐器之一。力度的变化范围可以从“pppppp”至“ffffff”,如此宽泛,这依赖于钢琴表演者自身的力量控制和听觉的敏锐度。博尔科姆善于运用这些最响亮和最轻柔的现代钢琴力度,因此,表演者在演奏其作品时,需经常面对乐曲较宽的力度幅度与力量控制的问题。例如,在《十二首钢琴练习曲》之二、之八、之十一和《新十二首钢琴练习曲》之七、之九中均使用了极弱的力度标记,如“ppp、pppp”,甚至是“ppppppp”。《预兆》也是整套作品中集中展现极限钢琴力度的作品之一,持续性地使用“ffff”力度来演奏交响性的音响织体。然而,在弹奏时需要强调演奏者应该使用一种宽广的、厚重的、并且热情的音色来弹奏,避免弹奏那种坚硬和敲击的音色音质。

与力度简约化形成对比的是音符时值频繁变化,此曲中音符排列由长至短、逐个递减已预示出音乐中的一股动力感,同时在力度方面体现出逐渐叠加的冲击力。演奏者在最初读谱时应严格按节拍练习,以十六分音符为单位的分拍计算更有利于准确地展现谱面的细节。按速度练熟之后,再根据音乐的情绪需要或结构安排来进行渐快或渐慢处理,当音乐中的伸缩速度经由理性处理和感性直觉相融合来完成时,便可以更精准地表现出作曲家的创作意图。

三、音簇技法拟物化

博尔科姆钢琴作品中运用了种类繁多的新式演奏技法,如拨弦、打弦、前臂音簇、滑音、音色颤音等,甚至融入了许多具有特殊效果的奏法,如敲击、哼鸣、口哨、弹舌等。但在众多创新演奏法方面,其音簇技法的拓展最有特点也最为频繁,种类包括全白键音簇、全黑键音簇、混合音簇、音簇颤音等四种类型,演奏方法为采用手掌压键、前臂压键、肘部压键或前臂滚奏。

音簇在亨利·考威尔(Henry Cowell,1897—1965)的《新音乐之源》(NewMusicalResources)(9)Henry Cowell,New Musical Resources,Cambridge University Press,1996,p.117.一书中首次从理论层面上提出此概念并明确其定义。美国作曲家查尔斯·艾夫斯(Charles Ives,1874—1954)最早尝试使用音簇技法,他在《康科特奏鸣曲》(ConcordSonata)(10)Maurice Hinson,Guide to the Pianist’s Repertoire,3rd ed,Bloomington:Indiana University Press,2000.中运用了一块14.75英寸长的木条来演奏音簇,来表现他想要表现的复杂内容,造成了不同凡响的声音效果,不仅探索了新音响的产生,也拓宽了钢琴的演奏技术与技巧。如果说艾夫斯运用音簇技法拓展了钢琴音响与演奏方式的全新空间,那么,博尔科姆则更进一步将音簇与节奏组织、运音触键、音色音响相结合来展现不同音乐形象的声态特征和形态特征。

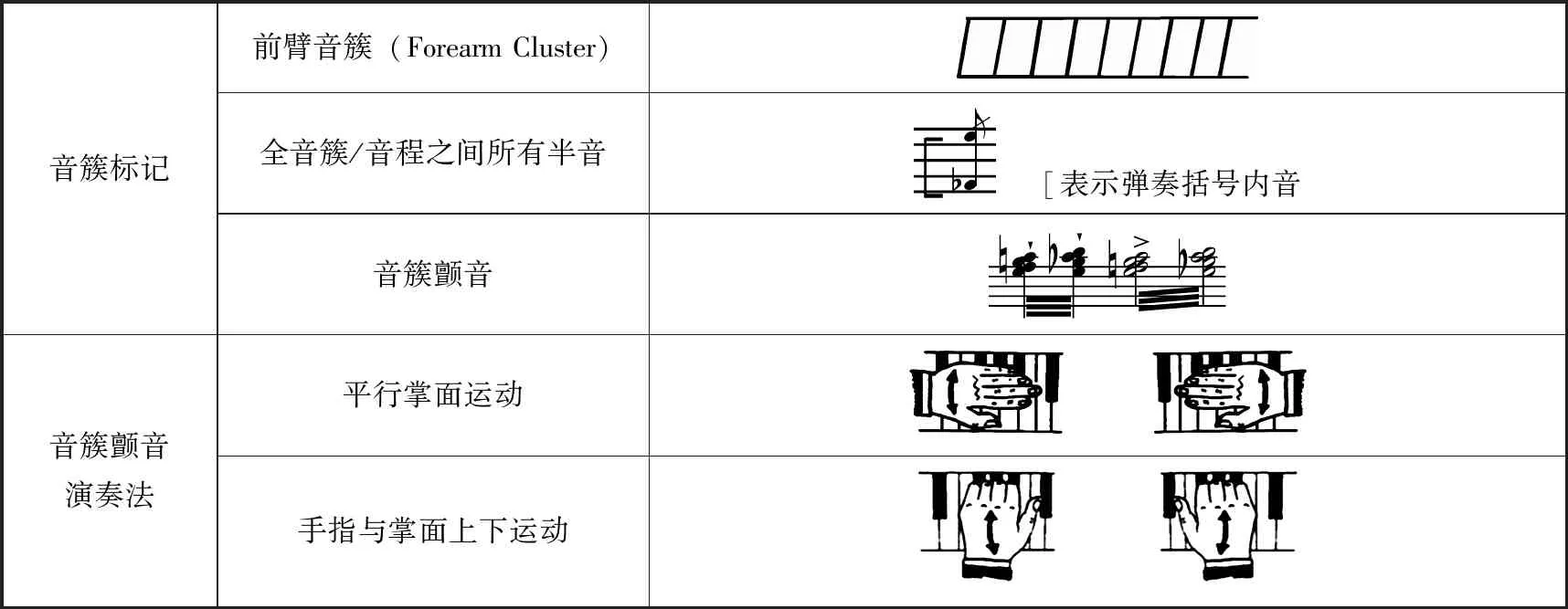

表4.博尔科姆音簇标记表

音簇的声态特征表现为音组所带来的块状音响效果,而非突出单个音。因每个人的手掌大小不同、宽度不同,博尔科姆特别注释:“如果因为手小而无法完整弹奏特定的颤音区域时,请尽量保证弹奏音簇两端的外围音符,并更多使用双手的第五指来演奏”(11)William Bolcom,12 New Etudes for Piano.Milwaukee,Edward B.Marks Music Company,1988.。另外,作曲家创新性地使用单手来演奏音簇颤音,方法是将手横置放在键盘上,白色的琴键是用整个大拇指和拇指连接手掌的部分来弹奏,用其余的手指弹奏黑键。另外,也可以运用四根手指的第二指关节来弹奏,抖动指关节和手掌部分。

表5.核心动机——形态蜕变

除了音簇弹奏方法的创新外,博尔科姆拟物化地运用音簇颤音,还体现在《新十二首钢琴练习曲》之五《蝴蝶与蜂鸟》中对自然界生物的声音和形象进行描绘,音乐织体所产生的音响高度形象化,用灵动、轻而新奇的音响,展现了一幅活灵活现的自然风景画。此外,我们还可以感受到音乐中那充满风趣、幽默的语境表达,以及一些调侃的形象氛围。

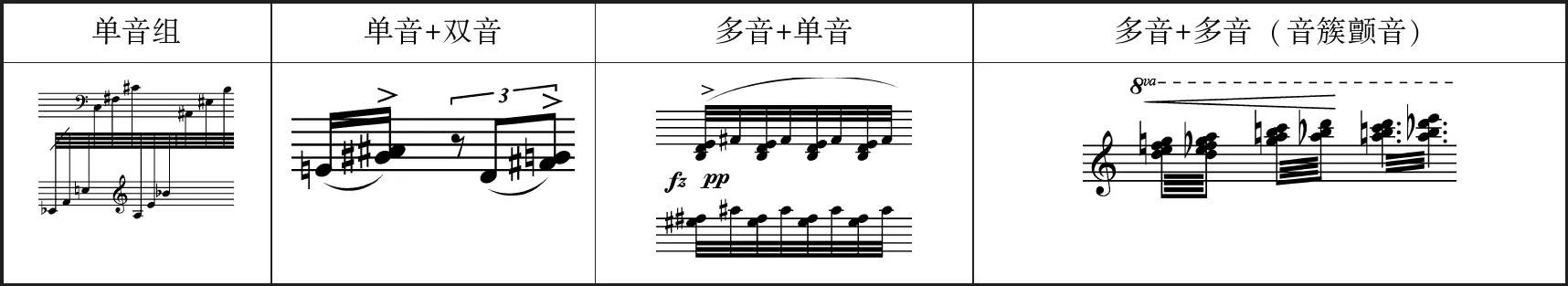

此曲中的音高组织方式和节奏表现手法的特点十分突出,其目的是描写蝴蝶和蜂鸟飘忽不定的飞行状态,少量的轻重音(light accents)带来更加不稳定的动力元素,在音乐中起到了极好的辅助效果。尽管节奏变化极为频繁,但其内在的核心动机形态是由一个单音加一个双音音程组合而成的,并最终演变成为三种织体形式,形象化了蝴蝶翅膀由窄到宽的形状特征,如表5中所示。

谱例5.《新十二首钢琴练习曲》之五《蝴蝶与蜂鸟》第9—13小节

在织体写作上,此曲音区跨越极其宽广,声部音色层次繁多。通过力度、速度、音乐织体的对比反差,为音乐带来了多重的情绪表达与音乐个性。作曲家对演奏者在音色、情绪变化等方面的控制和处理提出了很高的要求,其中快板部分以跳跃性和声为主体,迅猛而狂暴;慢板部分多以平移或下降音型为核心,内敛而厚重,压抑着蓄势待发的爆发力。从乐曲第11小节开始,音乐织体转为空灵飘渺的微弱颤音,连续演奏这些颤音使听者在整体音响空间中体会到极致的细微变化,双手颤音声部之间的平行对话潺潺流动、若隐若现。

整首作品中音簇的运用使人充分联想到蜂鸟飞舞时快速舞动翅膀的优雅姿态,蜂鸟(hummingbird)因拍打翅膀的嗡嗡声(humming)而得名。这种世界上最小的鸟类每秒可以挥动翅膀15—80次之多,是唯一一种可以向后飞行的鸟,同时可以在空中悬停以及向左和向右飞行。此曲在模仿蜂鸟的形态和音响方面极为成功,音簇式颤音的上下、左右移动,伴随微弱的力度变化,仿佛在空中虚拟出了真实的图像,使人遐想联翩。

博尔科姆在音簇技法使用上创造了一种新的可能,即演奏家可以用单手快速演奏黑白键相间的多重颤音,无论在音响上、谱面上、弹奏方式上都达到较高的拟物化特征。在此之前,艾夫斯等作曲家们使用了一些辅助工具或手臂横压弹奏音簇,音簇颤音局限于只能使用双手交替弹奏,而博尔科姆的音簇运用很大程度提升了其表现力,颇具创新意义。《蝴蝶与蜂鸟》中的技法拓展充分地体现了后现代主义钢琴作品中技法创新与艺术形象息息相关、密不可分,创新技法不仅需要与音乐的力度、表情、语气相结合,更重要的是为音乐表现和艺术形象提供更多音响空间。

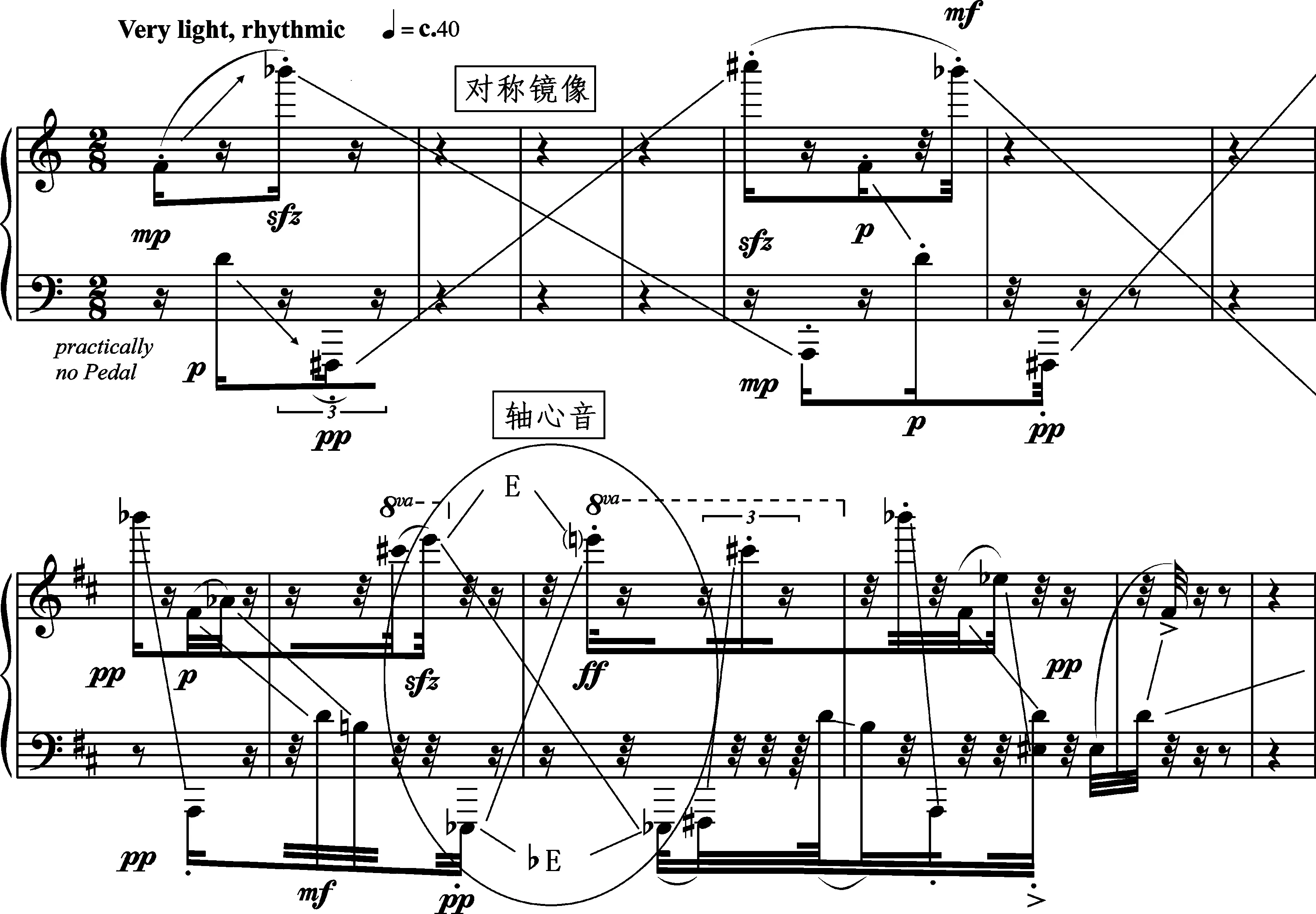

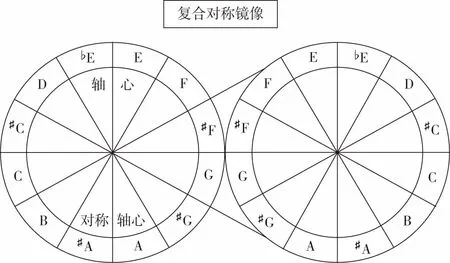

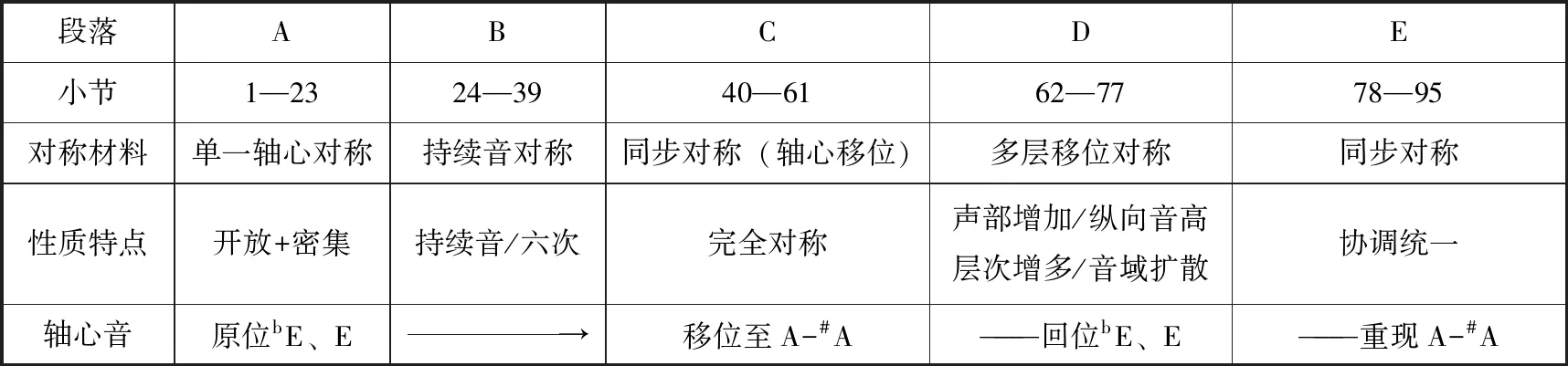

四、复合对称镜像

博尔科姆将对称镜像技法用于《新十二首钢琴练习曲》之三《镜子》这首作品的整体结构布局中。在原生音高材料选择上,将键盘中央的小字一组bE与E这两个相隔小二度的音符作为一个中心轴,向两端做扩散式的对称运动。由原生轴心音组衍生出五个乐段的结构内容,通过单一对称、持续、叠置、扩散、归一等手法推动音乐的展开。在20世纪之前的西方音乐体系中,受到调式、和声体系等方面的限制,对称的观念更多的是用在曲式结构、复调写作、调性布局等方面。进入20世纪后,随着调性音乐的不断瓦解,使得功能性的和声也逐渐失去了以往的重要性,而对称思维在音高和结构方面的需求却逐渐加强。这种对称的写作手法在20世纪曾被多位作曲家所使用,如韦伯恩、贝尔格、巴托克、科普兰等。

轴心音作为镜像技法的核心构成,可分为两种:1.出现在乐曲中并参与音阶的构成;2.不出现也不参与音阶的构成。此曲属于第二种类型。因乐曲的轴心音不同,所产生的对称式半音阶也截然不同。但在同一类型中,单音轴心和双音轴心均可以产生完全相同的轴心音,也可称为轴心的两极音,可以互换,也可互为支持。

谱例6.《镜子》第1—13小节

乐曲的轴心音以双音对称形式出现,双音轴心可以产生正反向完全性质相同的轴心音,轴心的两极音同时可以互换,其对称结构性质保持不变。例如《镜子》中的bE-E与A-#A可以产生相同的对称式(镜像)半音阶。此曲中以轴心对称为基础的音高结构,脱离了传统的调性体系和旋律主导音乐的控制力,而是以镜像对称作为组织乐曲结构的重要手段,产生复合效果的对称镜像。

镜像技法的主要原理是通过镜子对物体折射的视觉效果来形象地描绘音乐结构的对称现象,所以通常只是将音高材料的音程关系呈反向运动。巴托克在《小宇宙》的创作中渗透了对称调式及音轴体系的关系特征,镜像以对称为基础核心,其重复原则体现出较强的对称美学理念。但在博尔科姆的这首作品中,音高结构和轴心的构思相对复杂,作曲家在副标题中标明了“扭曲的镜子”(Distorted Mirrors),可以看出线性素材并非是以完全对称的形式出现。

图2.《镜子》镜像图

表6.《镜子》整体结构图

从结构布局上看,乐曲开始通过节奏的不断偏移和交错以及双手力度频繁变化来折射物体的不对称性。通过在音乐结构不断展开、移位处理后,作曲家在终段采用了同步对称手法,将左右手之间相同的力度强度与镜像出现的音高、节奏、运音法等相互协调一致,融为一体。由此可见作曲家在技法拓展方面的巧妙安排,以及将多种材料进行复合处理的创新思维。除更具调性化以外,博尔科姆积极地尝试将序列和镜像等技法与流行语汇相融合。因此,在这种情况下,那些属于不同音高体系的旋律、和声、音簇同时结合并产生了一种崭新的化学反应,如同创造了新的化学元素一样标新立异。

五、钢琴特殊奏法拓展

钢琴的音色变化与交响乐团中几十种不同乐器所带来的音色差异无法相提并论,但相比其他单独的乐器却具有较大的音色空间优势可以挖掘。为了获得丰富多彩的音色音响变化,当代作曲家在前人的基础之上迈出了坚实的一步。在微观层面上,作曲家在许多钢琴作品中融入了微妙细致的层次变化,形成了力度、音值、和声张力、演奏法等对比关系;在宏观层面上,作曲家不断地尝试不同的弹奏技巧、演奏法,并为此积极拓展记谱法和乐器功能。

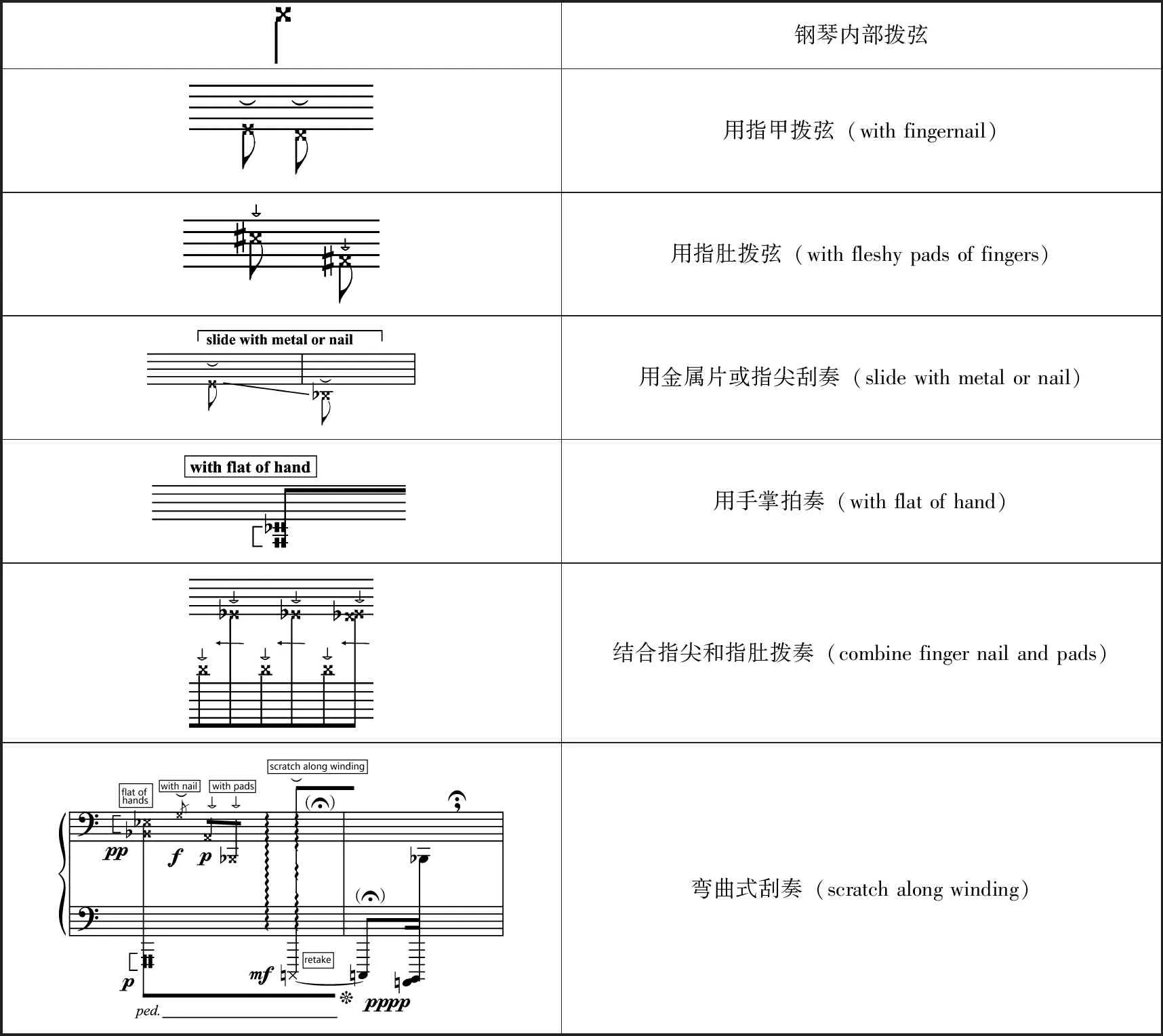

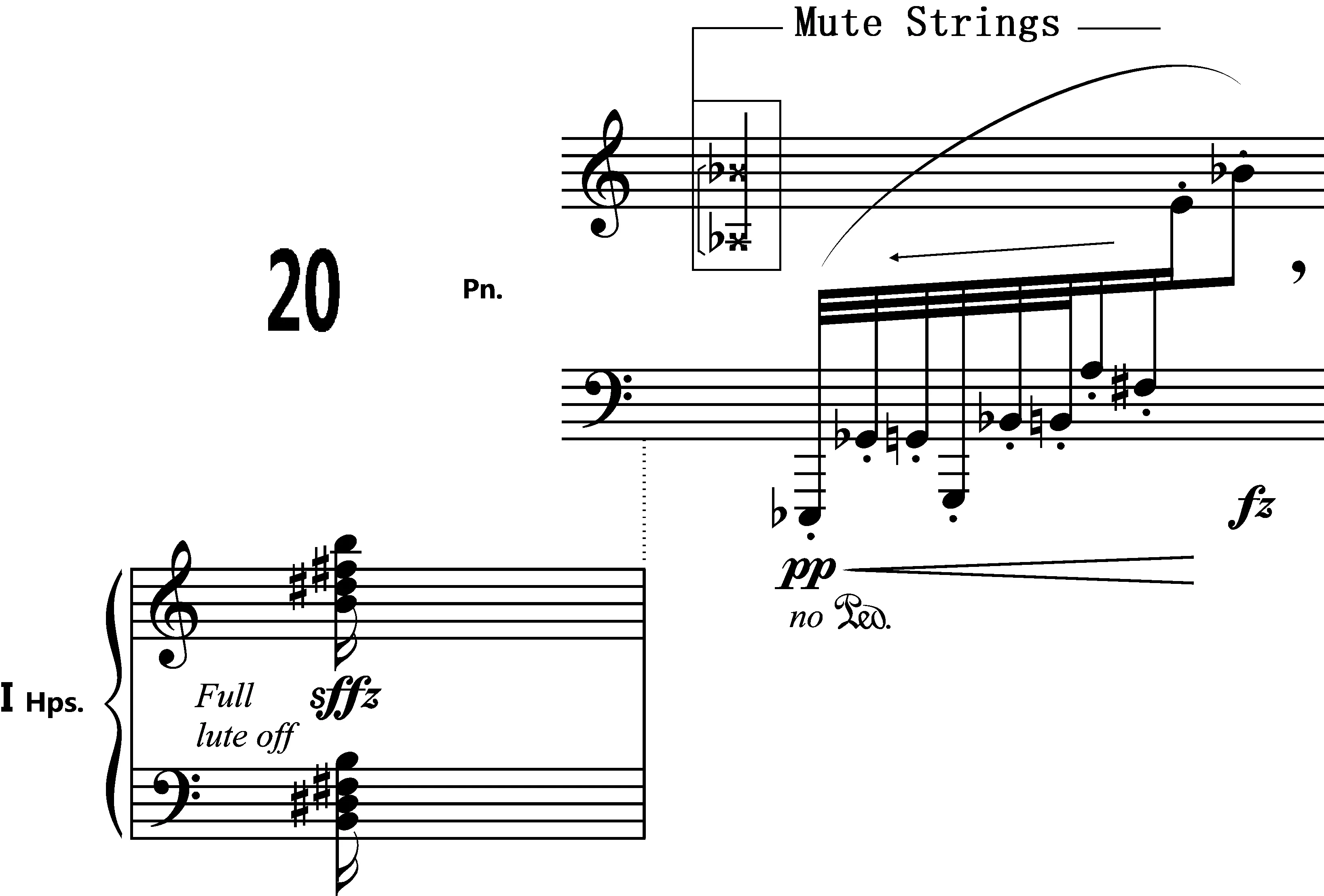

(一)钢琴内部琴弦奏法

在诠释20世纪现代钢琴作品时,我们需要掌握种类繁多的钢琴演奏技法,最为常见的方法是运用指甲、指尖、指肚拨弦发声。另外不常用的有刮弦、拍弦,也有一些作品要求演奏者借用其他物体演奏,比如运用吉他拨片、羽毛管、金属片、马铃巴锤、音栓等。为了产生一些特定的音色,作曲家们会在乐谱上详细标注了使用手指的哪个部位拨弦,如使用指甲、指尖、指肚等。拨弦的位置也会导致音色的显著差异,如接近音栓处的拨弦发音更加清脆明亮,而接近琴弦中段位置的发音则轻柔圆润。有时可以结合哑键和拨弦来制造泛音的效果,演奏者无声地按下拨弦相对应的琴键,使得制音器离开琴弦而产生自由震动,然后再进行拨弦演奏。另外也可以运用延音踏板将所有琴弦的制音器全部抬起,这种方法相对能够产生更多的泛音效果。博尔科姆所使用的钢琴琴弦演奏的种类及方式如表7。

表7.钢琴内部琴弦奏法

在钢琴内部琴弦预制方面,博尔科姆也有明确的文字说明,如在《壁画》第二乐章《奥库斯之洞穴》中需要演奏者将所标记范围的琴弦静音(mute),方法是将一个有重量的(装满零钱的袋)放置在制音器后面,至少覆盖住所描述的音程区域(12)William Bolcom,Frescoes,Milwaukee:Edward B.Marks Music Company,1974.。此方法从标号20一直持续至标号28,为原本就具有多样化的音色复合添加了另一层色彩。

谱例7.《壁画》第二乐章《奥库斯之洞穴》标号20、22

(二)踏板运用

在巴洛克、古典、浪漫时期,因键盘乐器的演变,踏板的用法趋于多元化,没有两个演奏者运用完全一致的踏板。进入20世纪后,作曲家对于音色、音响的要求与以往有所区别,音色音响逐渐成为了音乐创作的目标,甚至在某种程度上超越了音高、节奏等元素的主导地位。踏板在经历了几个世纪的开发和使用之后,逐渐演变成为作曲家和演奏者眼中最为重要的表现手法之一。现代钢琴作品中对踏板的应用已经趋于极致,完全超出钢琴三个踏板的基本功能,挖掘出了更加细致的踏板组合运用方法。博尔科姆在钢琴作品中的踏板运用颇为复杂,对音色音质的变化和对比极为细致,这就对踏板的记谱方法提出了新的要求。

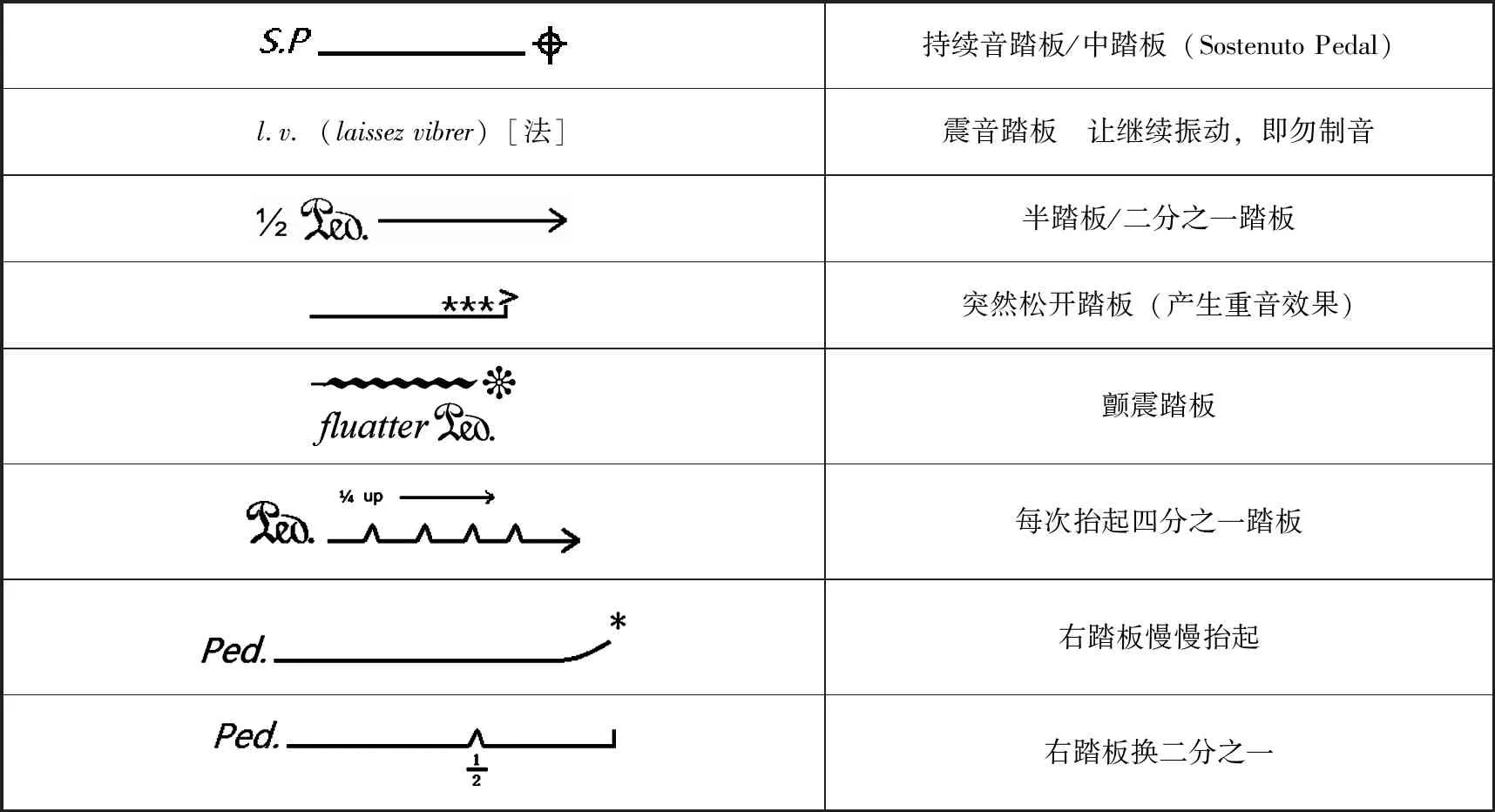

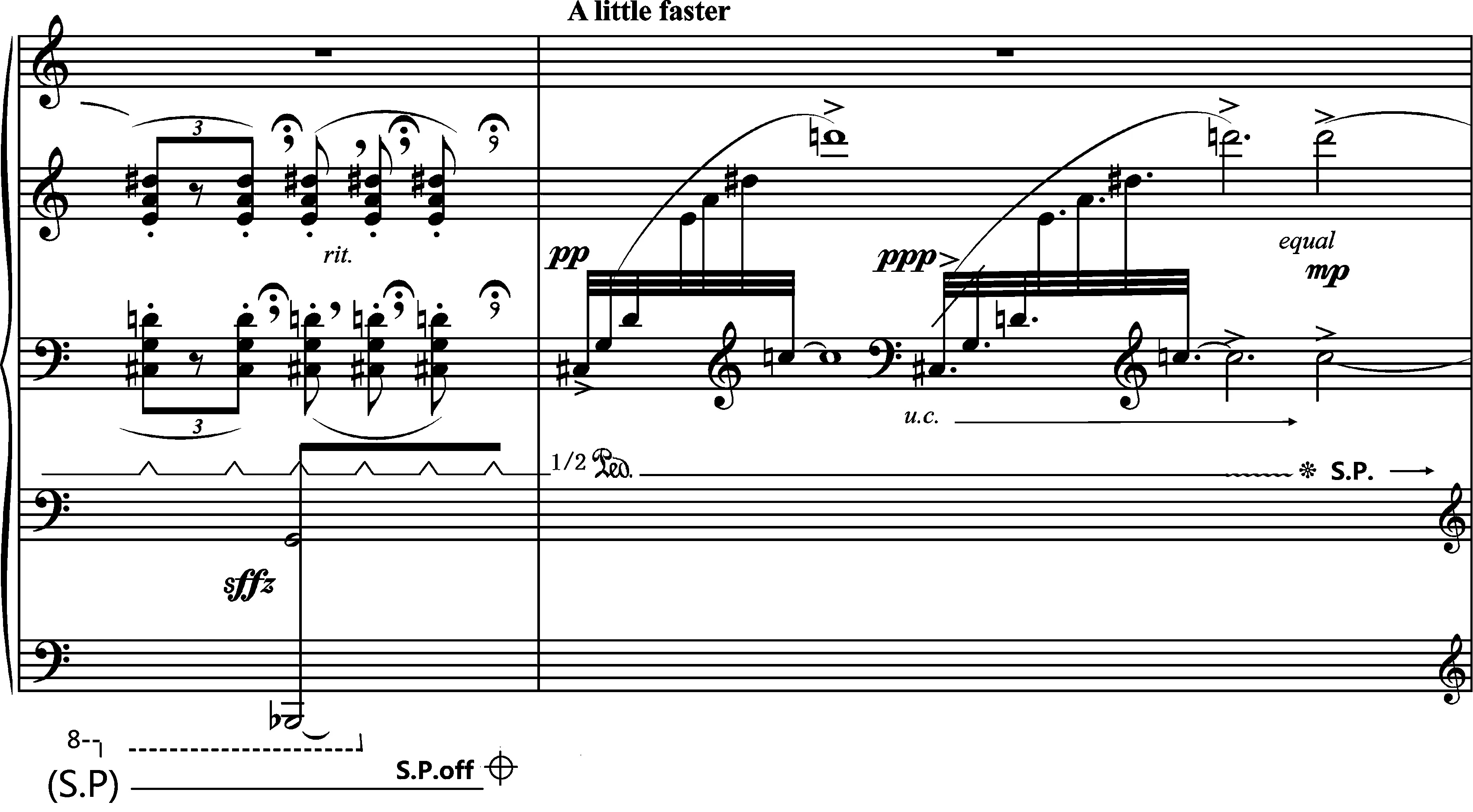

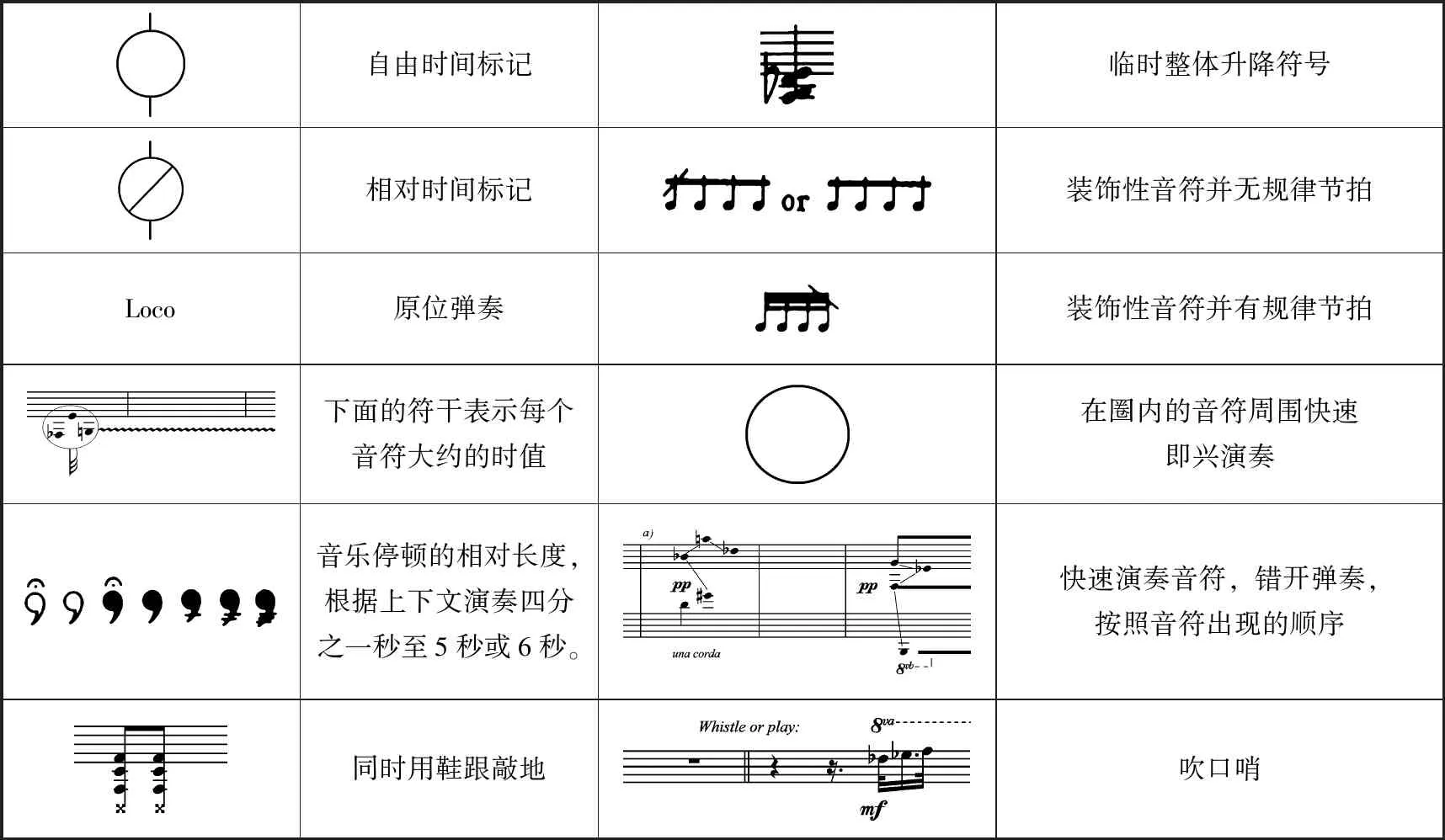

博尔科姆作品中踏板使用上的特点包括:突然松开踏板来制造重音的效果、逐渐松开踏板的速度要求、震音踏板/微震踏板的频繁使用、逐次抬起四分之一踏板等,这些方式制造了完全不同于以往的音响弹奏效果,逐渐松开踏板的速度直接影响了琴弦的振动及泛音的产生。部分作品中将右踏板、弱音踏板与延长音踏板横向和纵向地融汇在一起使用。

表8.踏板标记及使用方法

在谱例8《朝向沉静》第8—9小节中,作曲家明确标示了右踏板的三种不同奏法,由全踏板不断更换至二分之一踏板再到微震踏板,以及弱音踏板和持续音踏板的不断切换。在此曲中几乎每小节都要使用几种不同的踏板,对于音色细微变化的要求几乎达到了极致。博尔科姆的踏板用法与19世纪浪漫主义时期普遍实行的踏板与和声同步踩的方式有所不同,随着半音化和声的趋势和20世纪先锋音乐创作的不断创新,踏板作为音色控制和音响拓展的主要工具,发展尤为突出,有时候小节线作为节奏功能被作品完全抛弃了,相反采用严格控制的“音色踏板”“韵律踏板”来组织结构布局。

谱例8.《新十二首钢琴练习曲》之十《朝向沉静》第8—9小节

(三)非常规演奏标记

博尔科姆在非常规演奏技法上进行了自己的创新和拓展,总体可以归纳为音高类、踏板类、速度类、即兴弹奏类、敲击类。作曲家在创作中采用了多种标记来记录如何打破原有的节奏和速度成分,使之在记谱方面更加细致而有效。如在拍号的处理上打破原有的规律性分组,以及呼吸的相对长短安排,代替了传统休止符的单一时值观念,产生出更多灵活的处理手法。装饰性音符也进行了有规律与无规律的分类,在自我诠释上进行了另一个层面的细节安排,演奏者可以更加明确地理解作曲家的创作意图。

表9.非常规演奏技法

在《伊甸园》组曲的第三首《毒蛇之吻》中,演奏者需要在弹奏休止符时加入用手敲击钢琴键盘盖、鞋跟敲击地面(类似于踢踏舞的方式)。在此乐段反复时,演奏者需使用弹舌(用舌头根部颤动发出响声),如果弹舌有困难,也可以将十六分音符改成八分音符,(13)William Bolcom,The Garden of Eden,Four Rags for Piano.E.B.Marks,1971.如谱例9中所示。这种结合舞蹈、打击乐、人声的钢琴作品充分体现了博尔科姆多元化的后现代主义观念,在实际演奏中可以充分激起观众的共鸣。尽管这种方式并非完全依靠钢琴键盘和内部结构发声,但由于所发出的全部声响均是由一名演奏家来完成,因此可以归类为博尔科姆在钢琴技法拓展上的新尝试。博尔科姆对于音色音响的特殊要求,通过非常规演奏法得到淋漓尽致的体现,不仅为其创造了新的音色音响内容,也反映了他的后现代音乐观念。

鉴于博尔科姆在记谱法上的独特运用,即使是技艺最全面的钢琴家都需要相当一段时间来掌握乐谱中的音乐内容。作品中涵盖了20世纪许多现代技法的再次开发,除需要用快速演奏精确的节奏节拍外,作品中蕴涵着大量错综复杂的音高组合、特殊演奏法、预制钢琴演奏等,使得学习演奏这些作品成为一个艰深而长期的课题。这些技巧难度的叠加与复合,赋予了演奏家多维度的技巧突破和音响层次变化,需要在正确演奏之前,充分掌握精准的音高、力度幅度、节奏元素,然后逐步提速达到标记速度要求,最终得以掌握空间和触感方面的准确性。赫伯特·温斯达克(Hebert Weinstock)曾说:“肖邦钢琴练习曲技巧的精深使得任何能够掌握肖邦练习曲的钢琴家都可以演奏任何的钢琴曲目。”(14)Herbert Weinstock,Chopin:The Man and His Music,New York:Alfred A.Knopf Inc.,1949.p.190.同样,博尔科姆的练习曲等作品包含了全面而丰富的20世纪钢琴技巧,相信能够驾驭这些作品的钢琴家将具备演奏任何现代作品的出众能力。

谱例9.《伊甸园》之《毒蛇之吻》第120—129

结 语

后现代主义创作理念在博尔科姆整体创作生涯中得到了充分体现,其核心特点是融汇和包容,以及音乐风格多元化。作曲家对于钢琴音乐技法的拓展,一定程度上反映了20世纪钢琴音乐创作的价值观与审美观,为创作与演奏注入了崭新的活力,提供了更多的表现空间与音响可能。博尔科姆积极合理地运用源自于传统的各类技法,以自己独特新颖的方式变化综合着各种音乐素材,并借助于创新的、个性化的手法在有意无意间融汇于现代音乐的创作之中。然而,在显性表象的背后,却隐藏着作曲家对于创作的严密构思与随性的灵感,将融汇复合的理念悄无声息地渗透到各级组织结构中去,充分地体现出创作中严谨的理性逻辑思维能力。博尔科姆通过技法的拓展与创新不断缔造出的新的音色与音响,使聆听和演奏他的作品成为一种艺术的享受。