接受·改造·传承

——再议日本现代尺八之渊源

王金旋

前 言

尺八是日本当代音乐中非常重要的一件乐器,表演形式多样,被广泛应用于古典音乐、民俗音乐、宗教音乐、电影音乐和流行音乐等各个领域。而回溯其渊源,呈现在我们面前的则是一幅错综复杂的抽象画面,日本现代尺八的出处亦成为了当今学者所争论不休的话题。而在中国当下的一般认识认为:日本现代尺八是在中国南宋时期,由日僧心地觉心从中国带回日本从而传承至今。对于这一观点,笔者曾专门撰文提出了疑议,具体论证过程请详见笔者于2016年11月发表于《音乐研究》第6期的文章《日本现代尺八起源新论——基于对〈虚铎传记国字解〉的思考》,在此不再赘述。既然日本现代尺八不是从中国南宋传入,那么其究竟从何而来?其与中国与日本的关系究竟如何?这些问题一直萦绕于笔者心头,久久不能散去。笔者有幸于2016年9月至2017年9月作为访问学者在日本大阪音乐大学访问了一年,在日期间,进一步搜集到了大量的文字资料和图像资料。目前笔者掌握有文字资料(官方文书、乐书、日记、诗歌、歌谣集、地志等)计30件,图像资料(包括屏风画、图册、插画等)计33件,文字资料和图像资料共计63件。基于这些文字资料和图像资料,笔者就上述问题得以进一步展开考察梳理和分析论证,至此基本已可以勾勒出日本现代尺八的发展脉络。另外,由中国青年导演聿馨拍摄,于2019年在国内各大影院上映的纪录片《尺八一生一世》,强化了“日本现代尺八于南宋时期从中国传入”的观点,着实产生了不小的影响力。本着尊重历史史实的原则,笔者亦觉得有必要澄清一些事实,因而撰下此文,敬请专家学者给予批评指正。

以下是通过所掌握的文字资料和图像资料所展开的具体论证分析过程,为了直观清晰地说明日本尺八在不同时期的发展脉络,下述行文将以时代为纲领,分析总结其相互之间的历史关系问题。

一、飞鸟时代的尺八(公元7世纪)

根据日本东京国立博物馆的馆藏文物显示,日本尺八最早出现于日本的飞鸟时代(593年—710年)。这支馆藏于东京国立博物馆的尺八属于飞鸟时代的文物,该尺八原藏于日本奈良的法隆寺。法隆寺是由笃信佛教的圣德太子(564年—622年)于飞鸟时代兴建的佛教木制结构伽蓝,该寺于明治十二年(1879年)将寺宝(包括该支尺八)转献给了皇室,因而此尺八也被后人称为法隆寺尺八。据镰仓时代乐人狛近真于1233年完成的乐书《教训抄》记载,法隆寺尺八与圣德太子有着紧密的联系,它曾是圣德太子生前喜欢的乐器。

《教训抄》卷四苏莫者条目中如是记载:

而圣德太子经过河内的龟濑时所获得的,他骑在马上玩着尺八,……,近代法隆寺的绘殿中有这样的图解。(1)日本古典全集刊行會,『教訓抄』,東京:現代思潮社,1928.本文全部引文均为作者翻译。

又,狛朝葛于1370年成书的《续教训抄》第十一册中记载:

很久以前,圣德太子在马山出生,手持尺八吹奏苏莫者之乐曲,也就是说在法隆寺的寺宝当中,有一管尺八,可以说是过去传来的御物。(2)日本古典全集刊行會,『续教訓抄』,東京:現代思潮社,1977年覆刊,p.478.

再来看该支尺八的形制特点(见图1),采用淡竹(吴竹)为材料,乐管取竹中部的三节制作而成,长44.2厘米,外径2.0厘米,指孔数六孔,前五孔后一孔,吹口为外削斜切式。

图1.法隆寺尺八(现藏于东京国立博物馆)(3)法隆寺尺八图片及数据信息来自东京国立博物馆,图像检索编号:C0035259,藏品编号:N-104。

二、奈良平安时代的尺八(公元8世纪—公元12世纪)

在尺八的发展历史上最负盛名的当属奈良平安时代(710年—1192年)的尺八,因为在今天的日本正仓院仍保存有8支属于这一时期的尺八实物,并以目录的形式被记录于《国家珍宝帐》(756年,共五卷)中。在正仓院所藏的8支尺八分别出自北仓(5支)和南仓(3支),依材质和制作方法分别有玉、竹、牙、刻雕、雕石、桦缠等。其中南仓3支中的一支尺八铭“东大寺”。再来看这些尺八的形制特征:各管长度从34.34厘米到43.7厘米不等,材质各异,吹口均采用外削斜切式,指孔呈杏实状,前五后一的六孔数,全部取竹的中部三节而成,就算是玉制、牙制或石制材料的也均仿效竹尺八三节的特点,高度体现了当时尺八的统一制作标准和规格。其中刻雕尺八和雕石尺八制作尤其精美,刻雕尺八通体雕有花纹和仕女像(见图2),雕石尺八全管布有浮雕装饰,除了竹节外通管装饰有花纹、云、鸟等图案(见图3)。

图2.刻雕尺八(4)图2、3:宮内庁所藏 正倉院事務所編辑,『正倉院の楽器』,東京:日本経済新聞社,1967.图3.雕石尺八

飞鸟时代即存的法隆寺尺八与正仓院尺八在形制上完全相同,应被视为同类乐器。那么,正仓院的8支尺八和前述的法隆寺尺八是日本固有的还是外来的乐器呢?经过查考,日本固有笛类乐器有太笛、和笛,太笛只见于神话传说之中,而和笛实为横笛,因此法隆寺尺八和正仓院尺八并非固有乐器,应为外来的乐器。

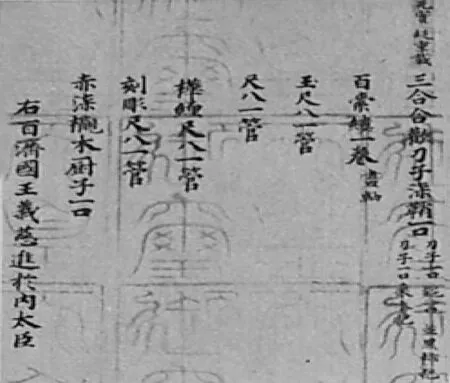

图4.东大寺《国家珍宝帐》部分(5)同注④。

从《国家珍宝帐》的记录来看(见图4上),8支尺八中的玉尺八、尺八(竹)、桦缠尺八和刻雕尺八是由百济国王义慈王(641年—660年)进献给日本宫廷的。紧接着在第七行后记录着“雕石尺八一口,纳高丽锦袋浅绿绫里”(见图4下),该处雕石尺八与雕石横笛并记,并清楚地写着是放置于高丽锦质地的袋子里,缘何要放置于高丽锦的袋子里,是不是意味着其原产地是来自当时的高丽国呢(6)曾有学者从该支雕石尺八的制作工艺入手,指出雕石尺八上的纹样是统一新罗代表性的双鸟纹,这种双鸟纹在统一新罗的砖瓦、石雕物和金属片中非常常见(孙以诚:《中国尺八考·中日尺八艺术研究》,杭州:西冷印社出版社,2011年,第77页)。?而且这支雕石尺八与前面的4支分别记载,应为不同批次纳入东大寺的物品。除此以外的3支尺八并未记录于《国家珍宝帐》中,其中一支引人注目的是在尺八上铭有“东大寺”,同铭有“东大寺”的器物另存有17件,那么这支铭有“东大寺”的竹尺八应该不是外来的乐器,而是当时在日本本土制作的乐器。也就是说,尺八一器最初经由中国大陆传入日本后,后期也有在日本本土制作的可能。另一方面,根据《西大寺资财流记帐》末卷乐器衣服第六条的记载可知,在日本奈良西大寺亦保存有唐乐器尺八共9支:

大唐乐器斑竹尺八一口,纳辛红地罗缝物袋一口。

唐乐器尺八八管,纳黄袷袋。(7)铃木学术财团編,『大日本仏教全書』,東京:仏書刊行会,1972,第85巻.西大寺位于日本奈良,是称德天皇(764—770)敕愿,由常胜依帝愿于天平神护元年(764年)创建的古刹。

根据该流记帐卷尾所记可知,西大寺的唐尺八是自宝龟十一年(775年)9月至12月期间纳入到西大寺的。与此同期的尺八除了上述的东大寺与西大寺的尺八外,还有一些图像可考的信息,如在正仓院的螺钿枫琵琶的捍拨上有一“骑象鼓乐图”,绘有骑白象的胡人4人,1人甩袖而舞,1人击打细腰鼓,另2人相对吹横笛和尺八。另一件正仓院宝物“墨绘弹弓”上所描绘的各色人物达百人,他们身着唐装,有的正在表演着爬竿、跳丸、耍剑等杂戏,有的或坐或立手持各种乐器进行伴奏,而其中就包括吹尺八3人。东大寺金铜灯笼浮雕是在天平胜宝四年(752年)左右东大寺举行大佛开眼法会时所建造,八面灯笼中的一面为一菩萨吹奏尺八的浮雕像,雕像清晰生动,该支尺八形制与正仓院、法隆寺尺八完全相同,吹口外削,取竹中部三节而成。日本奈良荣山寺八角堂天井中亦可见同类型手持尺八的飞天菩萨若干尊。

之后在《续教训抄》《体源抄》《古事谈》等文书中记载有慈觉大师(即圆仁,793年—864年)和贞保亲王(870年—924年)善于吹奏尺八的事例。(8)新日本古典文学大系41巻『古事談 続古事談』,東京:岩波書店,2005.日本古典全集刊行会,『续教訓抄』,東京:現代思潮社,1977.《源氏物语》(9)《源氏物语》是世界文学史上最早的日本长篇写实小说,作者紫式部,成书年代一般认为是在1001年至1008年间,这部小说描写的是平安时期日本宫廷贵族的风貌。第六章末“摘花篇”中亦有描写宫廷贵族吹尺八取乐的场景:

四处一片乐器鸣响之声,纷繁嘈杂,他们都在暗地较劲,互相竞争,大筚篥和尺八箫声声入耳。(10)〔日〕紫式部:《源氏物语》,殷志俊译,呼和浩特:远方出版社,1996年。

建于1053年位于京都宇治市的日本平等院凤凰堂的“云中供养菩萨像”中有二尊双手持尺八作吹奏状的菩萨像,细观其尺八样式,仍为取竹之中部而制成,但与正仓院和法隆寺所藏之尺八的不同在于,平等院的二支尺八长短的跨度较大(见图5),这恰与中国唐代典籍中所记载的“长笛”和“短笛”相印证,平等院凤凰堂佛后堂壁画亦可见相同形态的手持尺八菩萨若干尊。《续世继》(别名《今镜》,1170年成书,著者不详)载:“二十日,1158年正月,在宫中仁寿殿举行的正月宫廷宴会上,有使用尺八吹奏。”(11)平等院,『平等院国宝雲中供養菩薩』,京都:宇治平等院,2015.另外,作为研究中国唐代乐舞珍贵资料的《信西入道古乐图》(大概是公元12世纪前后的古图录作品)中亦描绘有唐乐师吹奏尺八的形象。

图5.平等院凤凰堂二尊“云中供养菩萨像”(12)黒板勝美編辑,『新訂増補国史大系第二十一巻——類聚三代格』,東京:吉川弘文館,1936.

那么,从大陆传入的尺八在当时承担着怎样的历史功能?我们在日本的史书中可以找到相对应的答案。《类聚三代格》中的大同四年(809年)3月21日太政官府条载:

定雅乐寮杂乐师,唐乐师十二人(横笛师、合笙师、箫师、筚篥师、尺八师、箜篌师、筝师、琵琶师、方响师、鼓师、歌师、舞师),高丽乐师四人(横笛师、箜篌师、莫目师、舞师),百济乐师四人(横笛师、箜篌师、莫目师、舞师),新罗乐师四人(琴师、舞师),度罗乐师二人(鼓师、舞师)。(13)黒板勝美編辑,『新訂増補国史大系第二十三巻——令集解』,東京:吉川弘文館,1936,p.88.

同书的嘉祥元年(848年)9月22日太政官府条载将唐乐生由60人减至24人,其中尺八师由3人减至2人,随后根据《令集解》(14)傅湘仙:《中日尺八考》,《艺术探索》,1994年,第1期,第60页。赵维平:《中国古代音乐文化东流日本的研究》,上海:上海音乐学院出版社,2004年,第259页。的记载可知将尺八师最后减为1人,这亦是最后一次在官方文书中所记录的宫廷尺八乐师。从上述文献来看,从大陆传入的尺八最初是与隋唐音乐紧密联系在一起的。隋唐以来,中日两国音乐文化交往频繁,日本大规模接受中国隋唐的政治文化制度,建立律令制,设立雅乐寮,在雅乐寮里有乐师专门演奏唐代传入的乐曲,尺八即被用于日本宫廷雅乐的唐乐部中,因而后世也常称这一时期的尺八为“雅乐尺八”。在以往的研究成果中大多认为,此时的尺八在乐制改革后被宫廷雅乐所剔除,大约至10世纪中叶,消失于日本的音乐舞台,成为历史性的乐器,尺八绝迹(15)日本古典全集刊行會,『教訓抄』,東京:現代思潮社,巻八,1928.。但从笔者所掌握的各方资料来看,不可否认,尺八在日本平安中期的宫廷乐制改革运动中被剔除于雅乐之外,但此时的尺八并未消失,而是由宫廷走向了民间。尺八在奈良时期到平安时期除了用于雅乐这样的宫廷音乐以外,其实也可以看到其常用于其他的场合,比如前述为散乐的伴奏(平安早期)、引声念佛的伴奏(平安中期)、贵族的自娱(平安晚期)等,甚至在平安时期末叶的1158年的内宴宴会上,还有使用过尺八的史实。那么尺八在平安时期之后又经历了怎样的发展呢?

三、镰仓时代至安土桃山时代的尺八(公元12世纪—公元16世纪)

12世纪末,源赖朝受封征夷大将军,并在镰仓建立了日本历史上第一个幕府政权,日本由此进入中世纪。在保元三年(1158年),日本宫廷的内宴宴会上演奏尺八后,大约过了70年左右,尺八再度出现于1233年成书的《教训抄》中:

短笛称尺八,在《律书乐图》中说,尺八即为短笛,是今天盲人法师用于猿乐所吹之器。(16)吉川英史,『日本音楽の歴史』,大阪:創元社,1965.

从这段文献来看,从飞鸟至平安时代的主要被用于唐乐的尺八,不知从何时开始已经成为了盲人法师用于猿乐艺能的吹奏之器。那么要梳理清楚其来龙去脉,则需要弄明白猿乐又是什么?经查考,原来猿乐与中国传至日本的散乐具有一定的关系。在奈良时期的朝廷中,曾专门设有散乐户,散乐户专职表演杂戏、幻术、假面等散乐形式。散乐户被废止后,原供职于朝廷的散乐户流落民间,他们成为了寺院、神社的平民散乐法师,从事祭祀等神事活动。此时的散乐进一步与日本本土的艺能交流融合,发展出了具有滑稽性色彩的歌舞短剧,至宽弘年间(1004年—1012年)这种歌舞短剧被称为猿乐,服务于神事的猿乐成为神社祭祀的一种余兴表演(17)小森正明校訂,『史料纂集第154巻教言卿記』,東京:八木書店,2009.。至南北朝时期(1331年—1392年)猿乐得到了进一步的发展,并形成了以神社为中心的猿乐艺能团体“座”,如春日神社有外山、结崎、坂户和圆满等4座,日吉神社有3座,伊势神宫有2座。而在这种猿乐中就曾使用了尺八。如《教言卿记》(1408年)一书中应永十五(1408年)年3月27日的条目中载:

前夜贺茂神社的三人在神社活动时,吹奏尺八。(18)日本古典全集刊行會,『体源抄』,東京:現代思潮社,1978,p.629.

《体源抄》(1512年):

盖尺八之事由贺茂承担。(19)日本古典全集刊行會,『续教訓抄』,東京:現代思潮社,1977年覆刊.

这里的贺茂神社同样有属于自已的座,承担着该社的神事活动。从中我们可以看到猿乐与散乐这样的一种承继关系又恰恰与正仓院中所看到的散乐中所使用的尺八画面不谋而合,即尺八在奈良平安朝的宫廷散乐中被使用,随后被移植应用于猿乐之中,承担着各地的神事艺能活动。

此时的尺八被运用于猿乐之外,还可以看到很多其他民间艺能中有使用尺八的影子,《续教训抄》(1270年)载:

尺八用乐之事,古已有之,近来亦用于丧礼之中。(20)玉树竹二校訂編辑,『陰凉軒日録』,京都:史籍刊行會,1954.

此为尺八用于民间丧礼的证据。

到了室町时代(1393年—1467年),尺八又发展成为田乐法师手中的艺能器具,专事于田乐。田乐最初是祭祀田神、祈祷丰收的田舞,受到猿乐影响后,表演者身着华丽服饰模拟各种耕田动作而歌舞,编入杂技和滑稽的原素,以鸣鼓吹尺八作为伴奏,从而演化为一种新兴的艺能形式,受到民众的欢迎。相国寺荫凉轩季琼真蕊(1401年—1469年)根据自己所见所闻而写的日记《荫凉轩日录》所载的文正元年(1466年)2月17日条目如是说:

德阿,住在浦上这个地方,吹奏尺八,其声优美。(21)同注。

同书文正元年2月27日条:

田乐德阿同永阿同吹尺八,以排遣寂寞。(22)日本古典全集刊行會,『体源抄』,東京:現代思潮社,1978.

《体源抄》中的尺八条目载:

其他流派的敦秋也是量秋弟子,田乐增阿者是量秋弟子,量秋逝世后从敦秋学习。

上述文献记录了田乐法师增阿、德阿擅长吹奏尺八的情形,同时也反映了尺八被用于田乐的史实。此外,尺八还被用于流行于南北朝时代至室町时代中期的早歌、小歌等俗谣的伴奏以及尺八纯器乐曲。由于篇幅所限,相关论证文献不再一一例举。

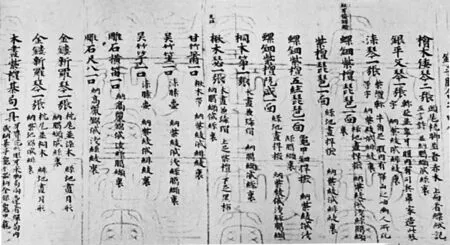

那么进入日本中世纪后尺八的形制特点如何?与前代的唐式尺八关系又如何?我们还是先来看一些文献上的记载。最早明确记录有中世纪尺八形制的文献可见于日籍《体源抄》(1512年),该书详细记载了这一时期尺八的管长、孔数、指孔名、以及各调子尺八在理论上的不同制作数据等信息,同时附绘有尺八形制图六幅。从所绘的图例可知(见图6),

图6.《体源抄》中的一节切图(23)林信勝(1583—1657)所著『林羅山文集』:“我邦尺八,形制者择奇生之竹,挑截本末,规摹护矩,间一节,上短下长,锪硐其中,虚如解谷,而无底,四孔在面,一孔在背,炳表点修,皖里顺扑,大于笛稍短而竖吹之焉”。京都史蹟会編纂,『林羅山文集』,京都:バらガら社,1930年覆刊,p.128.『和漢三才図會』(1712):“按一简切似尺八而短,其长一尺八分,止一节,故名之,近世之制,与尺八同类异音,游兴之具”。和漢三才図會刊行委员會編,『和漢三才図會』,東京:東京美術,1970,p.297

此时的尺八已是一种被后世称之为“一节切”的尺八(24)日本古典全集刊行會,『体源抄』,東京:現代思潮社,1978,p.633.,一节切因其管体只有一个竹节而得名,一节切尺八共五孔,前四孔后一孔,而吹口部位是何形制未做细致的描绘。

这是16世纪初叶关于尺八形制的文献记载,那么从12世纪末到16世纪之间的尺八是何形制?虽然未找到确切的文献记录,但是从同期的其他文学作品中亦可以进行推断。一休宗纯(即一休和尚,1394年—1481年),自号狂云子,喜吹尺八,精通汉学,其曾自谱的一首诗作形象细致地刻画了尺八的形制:

自从两头切断后 尺八寸中通古今

吹起无常心一曲 三千里外绝知音

尺八节高圆穴里 彼寻出处宇治边

一声吹落两楼月 百万军中闻不眠。(25)同注,pp.630-631.

诗句“自从切断两头后”提示尺八是从竹的中部截取制作;“尺八寸中通古今”表达了小小的尺八由来已久;“尺八节高圆穴里”则指明尺八的竹节位于较高的位置,由此节高而推断一休宗纯该诗所描绘的尺八应当是指只有一个竹节的一节切尺八,指孔形状呈杏圆形,一休宗纯所颂尺八与《体源抄》所载一节切尺八不谋而合。另有文献记载14世纪中叶怀良亲王(1329年—1383年)有吹奏过尺八的史实(26)关于怀良亲王吹奏尺八的记载可见于山崎美成所著,『本朝世事談綺正誤』,『日本随筆全集第二集』,東京:国民図書株式会社編,2007,p.256.,文献虽未就怀良亲王所吹尺八的形制做具体的描述,但从时间上来判断(27)一休宗纯在怀良亲王逝世后的十一年出生,时间上非常接近。,怀良亲王所吹奏的也理应是一节切尺八。再往前追溯,1233年成书的《教训抄》中所说短笛称尺八,在《律书乐图》中说,尺八即为短笛,是今天盲人法师用于猿乐所吹之器。从该行文来看,此时的短笛也应已是长短如一节切的尺八了,因此才会有尺八是短笛一说。

在考察中世纪尺八形制的过程中,笔者还注意到两部比较重要的文献,那就是宗长(1448年—1532年)(28)宗长是室町后期著名的连歌师,也是尺八爱好者,与《体源抄》的著者丰原统秋是深交的朋友。所著的《宇津山记》和1843年栗原信充所著的《先进绣像玉石杂志》。《宇津山记》中记载著者宗长本人拥有二支顿阿所作的尺八,尺八上铭有“老人”二字(29)宗長,『宇津山記』,群書類叢第27辑巻四百八十,東京:平文社,1931,p.403.,“老人”又是谁?经考证,这个“老人”是南北朝时代首屈一指的歌师,晚年号“感空”的顿阿法师(1289年—1372年),一休宗纯也曾在他的《狂云集》中作过一篇“题顿阿弥尺八像”的诗作。宗长晚年将这二支铭“老人”的尺八赠送给了河国宇津山的柴屋轩(今静冈市柴屋寺)而得以传承下来,到江户时代后期被栗原信充看到并得以临摹,临摹画作记录于《先进绣像玉石杂志》一书(见图7)。在这个临摹画作中我们可以直观清晰地看到大约在13世纪后期或14世纪初期制作的尺八就是一节切尺八,仅有的一个竹节位置较高,靠近吹口部位,孔制为前四孔背一孔的五孔孔制。此外,临摹画作也非常清楚地告诉我们吹口显然是从乐管的正面被削切出来的,与古代流行的唐式尺八如出一辙。

图7.柴屋轩所藏铭“老人”的尺八(30)栗原信充,『先進繍像玉石雑誌』,東京:吉川弘文館,2007,p.80.

至此,我们基本掌握了古代尺八与中世纪尺八的关系,两者具有一定的承续性,从形制上来看,吹口未发生变形,均为外削斜切式;指孔数由前五孔背一孔的六孔孔制转变为前四孔背一孔的五孔孔制;乐管均取竹子的中部,而竹节数由三个转变为一个竹节,且竹节位置较高,离吹口较近。由此可见,一节切尺八与古代尺八的关系紧密,虽然指孔数的设置有所区别,但吹口形制保持了完全同形的高度统一,外削斜切式的制作方式得到了完全的传承与延续。显然,中世纪的一节切尺八与日本古代尺八是属于同系统的乐器,其是在古代尺八的基础上派生出来的。而指孔数的变化,则印证了日本音乐从全盘接受外来音乐到自我民族化进程的历史事实。我们都知道,指孔数的确立与音阶的构成具有非常紧密的关系,正仓院六孔三节尺八对应的是七声音阶,这样的孔制便于演奏具有七声音阶的中国唐乐,而中世纪出现的五孔一节的一节切尺八则转用为具有日本民族特色的五声音阶,显然这是出于演奏日本民族音乐需要而作的改造了。(31)由于篇幅所限,具体论证过程在本文中不再作具体展开。日本音乐在经历了对外来音乐的消化吸收后,逐渐形成了本民族的五调子乐调系统:壹越调、盘涉调、黄钟调、双调和平调。为了适应演奏这样的民族乐调音乐,势必就形成了前四后一的五孔尺八。承继性同样体现在用乐场合上,即古代尺八主要被用于以唐乐为主的宫廷音乐文化,而中世纪的一节切尺八由于宫廷文化没落,民间艺术崛起,随后被代之以用于猿乐、田乐、早歌等为代表的民间音乐艺术之中。

四、江户时代的尺八(公元17世纪—公元19世纪)

庆长八年(1603年),德川家康统一天下,在江户(今东京)建立幕府政权,历史上称德川家康统治的时期为江户时代。这一时期,城市勃兴、商品经济繁荣,形成了以庶民文化为主体的独特国民文化。一节切尺八在进入江户时代的17世纪中叶发展最为鼎盛,其发展面貌也变得更为清晰明朗,相关文献记录了一节切尺八的传承谱系,涌现出了一批诸如是宜、竹同、中指、一音等名家,以及宗左流、西实流、指田流等流派。当历史的车轮步入到19世纪初叶,一节切尺八迅速衰退,直至衰亡。缘何一节切尺八会淡出人们的视野,退出音乐的舞台,这与普化尺八的崛起不无关系,一节切尺八与普化尺八在江户时代呈现出一退一进的发展态势。

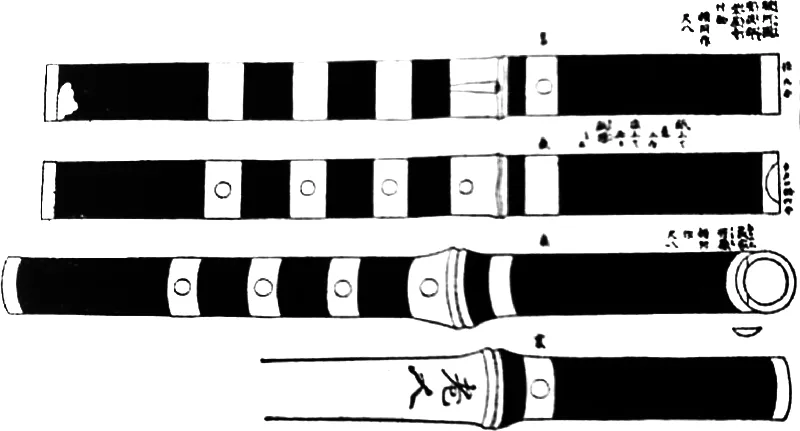

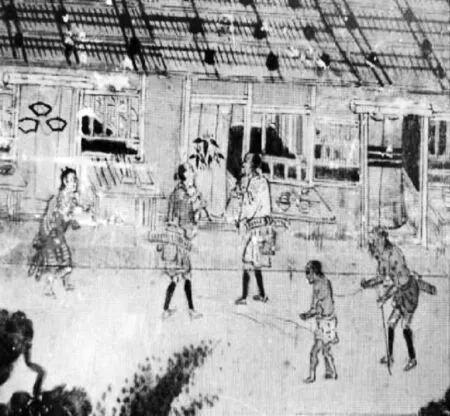

普化尺八因江户时代专用于普化宗内而得名。溯其渊源,从资料显示最早可追溯到中世纪出现的荐僧群体。荐僧是日本中世纪出现的蓄有头发、腰裹草席,吹着尺八在民居外乞讨的属于半僧半俗的特殊群体。图8是1521—1532年间的《洛中洛外图屏风》,屏风画中两位荐僧模样的人,吹着尺八在门外乞讨,画作虽然无法辨认其确切的形制特征,但从画面来看似乎与一节切非常相像,如果是一节切尺八的话,那么中世纪的尺八不仅是猿乐等民俗艺术的伴奏乐器,后来也成为荐僧这样的下层僧人群体用于乞讨之器。随后至江户时期,又成为了在虚无僧群体中常见的手中之器,这样的画面在江户时代所兴盛的艺术形式浮世绘作品中随处可见(见图9)。而值得注意的是,此时的虚无僧尺八在形制上发生了一些变化,乐管变得长大起来,从上往下乐管渐渐变粗,显然乐管是从竹的根部切下来制作的,从中我们可以推测今天所看到的现代尺八的样式最早可追溯至17世纪末叶的江户时期。明和六年(1770年)出版的《尺八通俗集》所详细绘录的尺八形制图,为我们了解江户时期尺八的器形特征提供了更为具体而直观的证据(见图10):吹口外削、前四孔背一孔的五孔孔制,取材于竹的根部制作,中间三节的规格。

图8.荐僧手中尺八(32)『洛中洛外図屏風』,現藏于国立歴史民俗博物館,1521—1532.

图9.《人伦训蒙图汇》中尺八(33)源三郎,『人倫訓蒙図彙』,日本東京国立国会図書館藏書,1690.

图10.《尺八通俗集》中尺八(34)岗秀益,『尺八通俗集』,日本東京国立国会図書館藏書,1770.

随着虚无僧被纳入到普化宗内后,虚无僧成为了普化宗的宗徒,在幕府的庇护下,尺八一度成为普化宗宗徒化缘、行脚、修行的专用法器,禁止宗外使用,因而江户时期的尺八亦被称为“普化尺八”。文化八年(1825年)《兔园小说》中所颁布的普化宗本则中规定了普化尺八的制作标准:“夫尺八者法器之一也,谓尺八大数也,取三节之中定上下之长短,各有所表,三节者三才也,上下之二窍者日月也,表里之五窍者五行也,是万物之深源也,吹之则万物兴,我融冥而心境之一如也。”(35)今泉定介等編,『百家説林第8巻兎園小説』,日本東京国立国会図书館藏書,1825.《兔园小说》中的尺八制作标准与《尺八通俗集》中所绘录的尺八形制完全吻合,可以说已经成为了一种相当普及化的标准制作模式。此时的普化尺八与现代流行的尺八在形制上基本保持一致,要说有何区别的话,那就是现代尺八在乐管中间增加了中继而已(36)现代尺八出于携带方便以及微调音的目的,在乐管中间嵌入了铜制的中继。,但这对于其音律体系并未产生根本性的影响,因此,现代尺八是直接继承于普化尺八而来。而与中世纪的一节切相比较而言,在吹口和指孔数未做改变的基础上,在乐管的长度和取材方式上,从原来只有一个竹节发展为三个竹节,从原来取竹之中部发展为取竹的根部(37)至于江户时期尺八取竹之根部来制作的缘由,是由于成为浪人的武士将普化尺八兼作防身武器,为了使尺八更具有坚韧性而不易于折断或损坏,于是便选用了竹子根部来制作,这渐渐就成为了尺八的选材标准了。。可见,普化尺八与一节切尺八之间亦有着紧密的联系,普化尺八是在一节切尺八的基础之上发展衍化而来。

结 论

以上是笔者以史为纲对日本尺八的发展衍变过程所做的论证。毋庸质疑,日本的尺八最初是在日本全面输入大陆文化时期,被传至日本,从飞鸟时代到奈良平安时期,日本完全仿照中国隋唐律令体制建立起了音乐制度,基于中国七声音阶来调律的前五后一的六孔孔制亦是基于演奏中国唐乐的需要,通过文献和图像的整合,我们可以看到,中国大陆系尺八的形制和律制被得以完整承袭,此时的尺八除了用于宫廷雅乐之外,也可以在散乐、宗教等自娱或娱神的场景中看到尺八的影子,也就是说,自尺八从中国大陆输入后,就曾被广泛应用宫廷雅乐、民间俗乐、宗教音乐等多领域。此后,经过日本平安晚期的宫廷乐制改革运动之后,尺八进入了全新的发展机遇期。日本进入中世纪后,自我民族化文化开始逐渐形成,表现在音乐层面上具体体现为由宫廷化色彩开始向民间化色彩的转化。日本在奈良时期全盘接受大陆制度和文化,到平安时期对外来文化的融化吸收后,于镰仓时期逐步形成了日本本民族的音乐文化特色,以神社寺院为活动中心的猿乐、田乐以及平曲、连歌、能乐、狂言、风流等民间艺术形式逐渐形成和发展。在这样的日本音乐民族化进程中古代尺八被中世纪的一节切尺八所取代。进入日本中世纪后的一节切尺八以一种完全崭新的面貌和姿态展现在世人面前。不仅乐器的形制发生了变化,其历史功用亦从宫廷音乐舞台开始走向民间舞台,被用于猿乐、田乐、俗谣、纯器乐曲、宗教音乐等各类民间艺术活动中。这样的转化过程势必将造成乐器孔制的转变,即由原来的六孔孔制转化为具有能演奏日本民族五声调式的五孔孔制。在日本尺八的发展进程中,从中世纪开始直至现代,其吹口部分从未发生过变化,自始而终一直沿袭着从大陆传入的外削斜切式的制法。而改造最大的地方即在于指孔数的设置,自五孔孔制在中世纪定型下来以后,时至今日,就再也未发生过变化,这也恰恰很好地说明了五孔孔制的设定完全是为了适应日本民族音乐律制的需求而改造定型下来的。江户时期出现的普化尺八依然是在一节切尺八的基础之上发展而来,先是两者齐头并进,而后一节切尺八衰亡,被普化尺八所取代,最后普化尺八直接发展为当今流行的现代尺八。

从中,我们可以直观地看到,在整个日本尺八的发展史上并未发生过断层现象,尺八自一输入开始,就按照自我文化的需求而接受—改造—传承。此研究也再一次有力地证明了日本现代尺八并非由中国南宋时期传入日本发展而来,可以说日本尺八的历史发展衍化过程就是日本音乐民族化过程中的一个缩影和必然产物。最后是笔者根据日本尺八的历史演化路径所勾勒出的发展路径图式。

图11.日本尺八发展路径图示(笔者总结)