东方音乐元素的借鉴与模仿

——试论布里顿三部教堂寓意剧音乐创作的共性特征

朱厚鹏

英国作曲家爱德华·本杰明·布里顿(Edward Benjamin Britten,1913—1976)一生共创作了16部歌剧作品,其中《麻鹬河》(CurlewRiver,1964),《火窑剧》(TheBurningFieryFurnace,1966),《浪子》(TheProdigalSon,1968)三部剧是其所有歌剧作品中唯一具有一定程度内在统一性与连贯性的系列作品,故被誉为教堂寓意剧(1)三部教堂寓意剧(A Parable for Church Performance),是布里顿歌剧类型中较为特殊的一种。主要受到东方文化元素、西方基督教传统文化的双重影响下创作的一系列作品。本文将三部剧翻译为教堂寓意剧,既有别于国内翻译为教堂寓言剧,也不同于台湾学者翻译为教堂比喻剧,原因在于:三部剧标题中的核心词汇Parable一词不能翻译成“寓言”。根据相关词典词条指出:寓言乃是“以像人类一样行动和说话的动物为主角,为揭露人类的愚蠢和弱点而讲述”的故事形式,其对应的英文单词是Fable(可参见《不列颠百科全书》第6卷第193页,中国大百科全书出版社,1998年)。换言之,寓言这种故事形式,不仅剧中主角不直接运用人类自身形象,而且故事寓意也不反映道德和宗教的真理。台湾学者翻译为教堂比喻剧既不符合中国人的思维方式,也不具有学术性质,再加上,三部剧的确是通过具有完整的戏剧故事,体现出某种明确的寓言,故而本文将三部剧的共同标题翻译成“教堂寓意剧”。三部曲。

三部教堂寓意剧之间的内在统一性与连贯性体现在众多方面:从创作时间上来看,三者之间每间隔两年相继完成;从标题上来看,三者具有相同的副标题“ParableforChurchPerformance”即为“教堂表演而创作的‘寓意剧’”;从体裁属性上来看,包括布里顿本人,以及后来的众多学者将它们归类为歌剧范畴之列,但无论从乐队编制、舞台设置、演出场地等方面都与传统歌剧体裁之间存在着明显的不同;从故事内容上来看,它们涉及从宗教到世俗,从东方到西方,从个人到社会,从过去到未来,可谓包罗万象,万分丰富。如若再进一步察之,又不难发现,布里顿始终紧抓他内心深处那份救赎意识的主线,即神学背景下的人道和平主义救赎思想——通过神学救世主的博大、宽宥、仁慈来折射在现实世界中,人类应该处处充满爱意与无私,理应采用相互信任、理解、宽容的和平方式来解决人与人、人与社会、人与自然之间的矛盾。同时,在音乐创作方面,三部曲也毫无例外存有大量的共性特征。

其中,三部曲在音乐创作方面最显著的共性特征之一就是对东方音乐元素的借鉴与模仿。那么,为何东方音乐元素的借鉴与模仿成为这三部剧的主要共性特征之一呢?其重要原因在于三者共同的创作背景是远东之行(2)专指布里顿与其挚友皮尔斯在1955年11月—1956年3月为期5个月的东亚各国旅行演出。其到达的区域几乎除中国大陆之外的所有远东地区。第一次将布里顿这次为期5个月的特殊旅行称为“远东之行”的是默文·库克。参见Mervyn Cooke,Britten and the Far East:Asian Influences in the Music of Benjamin Britten,The Boydell Press,2001。。在此期间,布里顿不仅被东方戏剧与音乐(如日本能剧、雅乐、歌舞伎、甘美兰音乐)深深吸引,更是被这些戏剧与音乐激发,产生了强烈的创作欲望。尤其日本能剧(3)能剧是日本古老戏剧剧种之一,其历史悠久,被称为日本古典戏剧的代表,它的发展史可谓是日本戏剧的发展史。它是一个犹如西方歌剧的综合体,有剧情、有舞台、有服装、有面具、有表演等。本文中,笔者将日本能剧和《隅田川》视为普世性知识,不再单独专门论述。是促使他创作教堂寓意剧三部曲的直接动因。他一方面由衷地表达赞美之意,如写道:能剧的“整个过程给我留下了深刻的印象,故事情节虽然简单,但却让人感伤不已;风格简约、动作极为缓慢,演员们表现出令人惊讶的技术表演与控制力;华丽的服装,三件乐器伴随着吟诵、说唱与歌唱,构成一种奇特的音乐,呈现一种全新的歌剧体验。”(4)Benjamin Britten,Curlew River:A Parable For Church Performance,Op.71,Lodon:Faber Music Limited,1964,p.3.另一方面,他也明确地指出自己打算创作这种“全新的歌剧”体裁形式,如在1958年新年无线电广播中说道:“我从未忘记日本戏剧给我留下的深刻印象——宏大的歌舞伎场面,但最有深远意义的是能剧。我不得不承认这是我一生中最难忘的一次戏剧经历,十分严肃和忘我的表演,故事的力量和普世性完美地塑造了戏剧形式,值得我们每个艺术家去学习和借鉴。”(5)Heather Wiebe,“Curlew River and Culture Encounter”,from Philip Rupprecht,Rethinking Britten,New York:Oxford University Press,2013,pp.157-158.

不仅如此,在《麻鹬河》创作之初,布里顿要求脚本作家普洛默(6)普洛默(Plomer,1904—1973),曾在日本生活过3年,对日本音乐文化有着深厚的了解,1948年与布里顿建立深厚的友谊,是三部教堂寓意剧的脚本作家。另,也是歌剧《荣耀女王》的脚本作家。直接将能剧《隅田川》(7)《隅田川》是日本能剧中的经典代表作品之一,作者是观世十郎元雅。翻译成英文即可,不做任何修改与调整,正如他追问自己的那样:“难道这样的故事(妈妈寻找儿子的简单故事情节)真的不可以改编至英国背景下吗?”(8)同注④。由此可见,远东之行期间所见所闻的东方戏剧是布里顿创作三部曲的重要资源之一。当然,三部剧并非只在故事内容与表演形式上借鉴东方戏剧元素,布里顿为了让三部剧真正具有东方色彩与韵味,在具体的音乐创造方面,更加注重对东方音乐元素的运用与借鉴。接下来,本文将具体从支声复调、乐队编制、特殊记号三个方面加以论述。

一、支声复调的运用

集中展现三部教堂寓意剧对东方音乐元素的借鉴当属支声复调(9)支声复调又称衬腔式复调,有关它的概念与起源在众多音乐辞典和著作中已多次提及,本文无力进行全部梳理、归纳并一一展现。一般通识性的概念大致如下:“一个单声部旋律与之同步结合的各种变体,称之为支声。支声不仅广泛存在于世界范围内的民间音乐中,也存在于专业创作领域。其表现形式包括乐器与乐器的结合、乐器与人声的结合以及人声之间的结合。”(参见张磊:《论支声及其在西方现代音乐中的应用》,上海音乐学院博士论文,2007年,第5页。)(heterophony)技术的运用。当然,支声复调并非东方音乐创作的专属技法,它也隶属于西方音乐创作手法之列,但在它的概念中更多是强调其中的“民族性”与“非西方性”。例如《新格罗夫音乐与音乐家辞典》中写道:“在现代,这个术语时常被应用,尤其是民族音乐学领域……这一手法是基于一些非欧洲的音乐,例如东南亚的甘美兰音乐”。(10)张磊:《论支声及其在西方现代音乐中的应用》,上海音乐学院博士论文,2007年,第3页。详见Stanley Sadie ed.,The New Grove Dictionary of Music and Musicians,in eleventh volumes,London:Macmillan Publisher Limited,2001,pp.465-466。《音乐百科词典》中论述道:“是民间多声部音乐的主要形式”。(11)缪天瑞主编:《音乐百科辞典》,人民音乐出版社,1998年,第767页。《中国音乐中复调思维的形成与发展》一书中认为:“支声最早由古希腊的柏拉图提出,今天则用来泛指一般东方和非欧音乐中存在的、由同一旋律在不同声部的变形同时相结合的原始对位现象”。(12)朱世瑞:《中国音乐中复调思维的形成与发展》,北京:人民音乐出版社,1992年,第213页。著名民族音乐学家布鲁诺·内特尔(13)布鲁诺·内特尔(Bruno Nettle,1930-),1964年始任教于美国伊利诺伊大学,著名民族音乐学家和人类学家。也认为支声复调是东方音乐文化中的主要复调形式之一。(14)Bruno Nettl,Music in Primitive Culture,Boston:Harvard University Press,1977,pp.80-81.故此,在本文中,支声复调重点突出它的“民族性与非西方性”。再加上,三部剧的确是通过支声复调技术来刻画和塑造东方色彩的“异国情调”。在彼得·埃文斯出版的《本杰明·布里顿的音乐》一书中,曾明确指出支声复调技术的运用是获得异国情调的主要手段之一(15)Peter Evans,The Music of Benjamin Britten,Oxford:Clarendon Press,1996,p.493.。学者迈克尔·肯尼迪在他的著作《音乐家大师系列:布里顿》中也表达了相同的意思:“支声复调运用的结果使得(三部教堂寓意剧)更加东方化了”。(16)Michael Kennedy,The Master Musicians Series:Britten,London:J.M.Dent,1993,p.220.同样,塞米纳托雷在博士论文《本杰明·布里顿教堂寓意剧的传统与创新》(17)Gerald Seminatore,Interpreting Tradition and Innovation in Benjamin Britten’s Parable for Church Performance,University of Cincinnati,2000,p.215.中更是清晰地提出,正是由于支声复调的技术,才使得三部剧的音乐语言具有东方“异国情调”的色彩。由此可见,布里顿将三部剧中刻画东方风格的部分任务“委托”于支声复调技术的运用,具体而言,三部剧中支声复调技法,更多地属于布里顿“远东之行”期间所涉及的不同民族与国度音乐中的支声复调,如日本雅乐、甘美兰音乐等。

纵观三部曲总谱,每部剧的纯器乐间奏曲均运用了东方的支声复调技术。首部教堂寓意剧——《麻鹬河》的纯器乐间奏曲是对圣咏旋律《夜幕降临之前》的变体进行。很显然,四个声部的旋律线条几近相同,最高声部由长笛、右手竖琴演奏,中间两个声部在中提琴和圆号上进行,最低声部在左手竖琴和低音提琴上展开,为相距三个八度的同音进行。《夜幕降临之前》圣咏旋律及其变体,不同声部相继进行,属于支声复调手法的重要特征之一(见谱例1)。

谱例1.

第二部教堂寓意剧——《火窑剧》中的纯器乐间奏曲是对本剧固定圣咏《救世主永恒》的变体再现。同一条旋律,相距四个八度,采用不同时值,四个声部相续进入,最高声部由右手竖琴演奏,从始至终都是三连音效果,增强了圣咏旋律的流动性;次高音声部先由加入弱音器具有装饰效果的中音提琴引入,经过三拍子之后交给主奏乐器长笛,且两件乐器之间经常交替进行;中声部主奏乐器由加了弱音器的中音长号和低音提琴共同完成;最低声部由圆号和左手竖琴主奏。圣咏旋律《救世主永恒》及其变体分为四个不同声部,前后相继进行,支声复调技术的特征一览无余(见谱例2)。

谱例2.

正如学者霍华德在其著作中所说:“这首为更换表演服装而作的纯器乐间奏曲正是通过支声复调技术对圣咏旋律《救世主永恒》进行的一种变体”。(18)Patricia Howard,The Operas of Benjamin Britten,Westport:Greenwood Press,1976,p.206。在三部曲纯器乐间奏曲演奏期间,正好是演员从身着修道院牧师的服装更换为接下来寓言故事表演的服装。纵观这首纯器乐间奏曲,与第一部《麻鹬河》相同器乐段相比,支声复调技法依然是这首器乐间奏曲展开的主要技术,但对其相应圣咏旋律进行了更加复杂的变化。不仅在主奏乐器方面有所增加,更重要的是,完全凭借八分音符的三连音进行的高声部,充分发挥了圣咏旋律《救世主永恒》中的三度音程,与两件乐器交替进行的次高音声部之间形成了相交相融,甚至有时是超越的关系,的确和高音声部与次高音声部之间主要以同音八度关系为主的《麻鹬河》间奏曲形成了鲜明对比,在音响效果上形成了错落有致的感觉。也正因如此,使得原先圣咏旋律的风格更加淡化,甚至是“破坏”。正如三部剧首演总导演及舞台设计者格雷哈姆评论道:“采用同样的模式,遵循同样的传统,同样以展现‘信念’为中心的两部剧,如果说《麻鹬河》更多体现了东方禅宗的内省观念,那么《火窑剧》就更具有外在性、幻想性与色彩性”。(19)Mervyn Cooke,Britten and the Far East:Asian Influences in the Music of Benjamin Britten,The Boydell Press,2001,p.196.

第三部教堂寓意剧——《浪子》遵循着前两部的传统,纯器乐间奏曲依旧采用支声复调技术对本剧固定圣咏旋律《黎明来临之际》的变体重复。以E音为起始的同一条旋律,相差三个八度,错落有致地进入(见谱例3)。

谱例3.

其实,除了上述纯器乐间奏曲之外,布里顿在三部剧中还在人声与器乐声部之间、人声与人声之间也大量运用支声复调技术。例如《麻鹬河》中具有很强象征意义的固定唱段《两个国度之间的河流奔腾不息》(以下简称《河流》)就是人声与器乐声部之间的典型代表。此唱段的主导线条是以d1、#f1、f1、a1、c2为骨干音组建而成(见谱例4)。

谱例4.

这段具有很强指向性和意味性的程式化音乐片段由人声和管风琴两组构成,分别在男高音与男中音声部、叙事者与男低音声部、管风琴和弦乐声部、管风琴低声部四个声部上加以展现。从纵向上来看,除了管风琴和弦乐声乐部采用笙技术(20)三部教堂寓意剧中,管风琴的主要作用就在于布里顿对东方乐器笙的模仿与借用,详细内容可参见下文第二部分“模仿东方乐器的音色效果”。之外,其他三个声部之间存在明显的层次感,即从上到下依次呈现出这段旋律的主体框架。再加上复合节拍的节奏(人声声部是6/8拍,管风琴声部是2/4拍)将基本相同的旋律很自然地形成了交错感,增强了横向的推动力与流畅度。

《浪子》中由纯人声塑造的“寄生虫”唱段(21)由于“寄生虫”唱段较为宏大,具体谱例请参加总谱Benjamin Britten,The Prodigal Son:Third Parable for Church Performance,Op.81,London:Faber Music Limited,1968。为又一实例。这个唱段共有三个部分组成,其中第二部分,对于同一条旋律,先由男中音和男低音两个声部进行四小节(此处以实际小节为依据),而后直接换为男高音声部与男中音声部进行四小节,随之男低音声部进入,男中音声部暂停两节后,三个声部同时进行直至整个唱段结束。其中最大的特点,除了开头四小节男中和男低音声部形成同音同度同节奏进行之外,剩下的各个声部之间总是存在节奏上的错位与不统一,是支声复调在人声与人声之间的体现。

三部剧中支声复调的运用,不仅是在音乐创作方面的一个共性,更重要的是形成三部剧东方“异国情调”的根基。支声复调显然弱化了西方传统的和声进行,音乐上的高潮点并不是通过具有“戏剧性”的音乐对比和冲突来展现的,而是通过增加支声复调的厚度和密度来展现。再加上,布里顿在节奏和速度上也较为自由,即使是同一小节內的各声部间,在节奏与速度上也互不统一,充满了自由性与灵活性,因而在纵向关系上就缺乏和声的织体结构,淡化了纵向和声的推动力。正如彼得·埃文斯在《本杰明·布里顿的音乐》一书中说道:“当一条独立的旋律运用装饰手法或支声复调技术时,精确的演绎对位关系变得无关紧要了,只能在一个静态和声群里做往返运动。”(22)Peter Evans,The Music of Benjamin Britten,Oxford University Press,1996,p.471.

须知,布里顿并非一味追求东方支声复调的技术,在横向旋律上,作曲家通过大量装饰音的运用,打破了旋律之间的连贯性,使得旋律充满了碎片化,具有世俗性的意味。例如三部曲的纯器乐间奏曲,布里顿在支声复调的基础上,总是加入装饰性旋律、固定音型与节奏型等额外元素,使原圣咏旋律的单声部线条变得丰富多变的同时,也让圣咏旋律本身单调的连贯性受到“破坏”,从而削弱了庄严肃穆感,让其充满了世俗意味。

正如布里顿研究专家彼得·埃文斯说道,布里顿在运用支声复调手法时,并非机械用之,因为其中“比较像是再度以单音旋律作为开始,并创造和声的新角色”。(23)Peter Evans,The Music of Benjamin Britten,London:Dent,1989,p.469.陈威仰在博士论文第五章《〈教会比喻〉三部曲的音乐语言》中,明确表达了与埃文斯同样的观点,认为布里顿虽然大量运用东方支声复调的传统来追求异国情调的效果,但“另一方面,从理论史角度观察,支声复调被转化,形成新音乐织体观念。从每一个声部旋律线条的音符排列,旋律音符无形中形成一种和声的聚合体(aggregates)。长笛、中提琴、圆号以及低音提琴在声部上的旋律音乐几乎相同排列,差别则是在节奏上先后出现的交织。从横向空间的结果,是支声复调的现象,从纵向空间的角度,声音聚合形成和弦式的和声效果”。(24)陈威仰:《布里顿舞台作品(教会比喻)的研究》,国立台北艺术大学博士论文,2010年,第163页。换言之,布里顿虽然广泛运用支声复调的技术,但绝非刻板为之,其中总是体现着他的思考与认知。

正如1964年6月15日《时代》杂志评论《麻鹬河》的纯器乐间奏曲时指出的那样,“布里顿完全赋予这一小组乐器(主要乐器包括长笛、小号、中提琴、低音提琴、竖琴、管风琴、打击乐器组)以新的创造,疏松的织体却有着强烈的实际效果,如此精致以至于人们没有认真看着总谱听很多遍都不敢评论它”(25)Philip Reed,Mervyn Cooke ed.,Letters from a Life:The Selected Letters of Benjamin Britten 1913-1976,Volume Five 1958-1965,The Boydell Press,2010,pp.582-583.。或许这就是相关学者认为“三部教堂寓意剧既无法纳入布里顿自己的歌剧分类中,也有别于20世纪英国歌剧整体分类”(26)Gerald Seminatore,Interpreting Tradition and Innovation in Benjamin Britten’s Parables for Church Performance,University of Cincinnati,2000,p.7.的原因吧!

其实,布里顿运用支声复调完全不属于三部教堂寓意剧的专属,在其大量的作品中皆有体现,正如彼得·埃文斯所指,支声复调手法不是此三部剧独有的技法,“有关支声复调的兴趣还可追溯到以下的作品之中,如《法兰克·布里奇主题变奏曲》(FrankBridgeVariations)、《第三首中国歌曲》(ThirdChineseSong)、《仲夏夜之梦》(AMidsummerNight’sDream)等”(27)同注。。

二、模仿东方乐器的音色效果

除支声复调技术之外,布里顿在三部剧中的乐器选用及其编制方面,也能体现他主动的借鉴与模仿思维。通过对日本能剧乐队及其乐器的了解,我们便知,此剧种的乐器主要包括笛子、小鼓、大鼓、太鼓(28)关于日本能剧中器乐及其编制可参见左汉卿:《日本能乐》,北京:外语教学与研究出版社,2011年。,除此之外,“还有一种起着重要作用的不可或缺的贯穿舞台表演始终的声音。这个声音既推动剧情的发展,又提醒并协助舞台上角色的表演,那就是大小鼓和太鼓的演员口中发出的吆喝声。”(29)左汉卿:《日本能乐》,北京:外语教学与研究出版社,2011年,第120页。而三部曲的乐器及其编制,虽然与传统歌剧的管弦乐队相去甚远,似乎是一个室内乐的规模,但相对于能剧来说,显然要更丰富多彩且存在着较大的差异性(见表1)。

表1(30)本文中有关布里顿三部剧中的乐器均参见以下总谱:Curlew River:A Parable for Church Performance,Op.17,Faber and Faber Limited,1964;The Burning Fiery Furnace:Second Parable for Church Performance,Op.77,Faber Music Limited,1966;The Prodigal Son:Third Parable for Church Performance,Op.81,Faber Music Limited,1968。.三部教堂寓意剧的乐器及其编制

如表1所示,三部教堂寓意剧中,除了打击乐器组中鼓与能剧中鼓有相似之外,几乎不能直接看出能剧的痕迹,正如库克写道:“从《麻鹬河》的总谱和普洛默的通信中,似乎可以看出布里顿对日本能剧的兴趣主要集中在戏剧层面而非音乐层面”。(31)Mervyn Cooke,Britten and the Far East:Asian Influences in the Music of Benjamin Britten,The Boydell Press,2001,p.166.也就说,布里顿真正从能乐中借鉴的音乐元素较少(但不能否认其中存在的联系)。当然,能剧中的音乐未能引起布里顿的兴趣,也存在一些客观原因——“这也无需感到奇怪,因为能剧音乐中那种飘忽不定的音高和有时相互重叠的节奏,很难转化为西方概念的音符”。(32)同注。另外,就三部寓意剧乐队编制整体而言,除打击乐器组中如鼓、锣、木鱼、铁砧、铙钹、叉铃等具有东方色彩或异国情调之外,其主要乐器即长笛、圆号、中提琴、低音提琴、竖琴、管风琴均为西方传统乐器,正如有学者论述道:“《教堂寓意剧》三部曲并没有直接使用东方乐器,布里顿巧妙选用西方乐器,如管风琴、钟琴、长笛、小号、中音长号等,制造出能乐与甘美兰的乐曲效果”。(33)陈威仰:《布里顿舞台作品(教会比喻)的研究》,国立台北艺术大学博士论文,2010年,第184页。那么,布里顿是如何利用西方乐器来营造传统的东方音乐色彩呢?

的确,从上述能乐乐器与教堂寓意剧乐器的简单关联中知晓,布里顿在主要乐器选用方面与能乐联系甚少,而根据相关资料显示,三部剧在音乐方面更多受到日本雅乐(Gagaku)的影响。学者库克在《布里顿与笙》一文中明确说道:“众所周知,日本能剧的体验对布里顿20世纪60年代寓意剧三部曲的创作有着至关重要的影响,尽管两者之间的联系还有待进一步研究,但是,从纯音乐的角度来看,日本雅乐(宫廷音乐)对教堂寓意剧创作的影响更加显著”。(34)Mervyn Cooke,“Britten and the Shō”,The Musical Time,vol.129,No.1734,1988,p.231.有学者还分析指出,三部教堂寓意剧“显然是受到雅乐的吸引多过于能乐的影响……从布里顿使用乐器的意义上,几乎可以说是模仿学习雅乐中的唐乐”。(35)同注,第163页。可是,在教堂寓意剧中丝毫未出现唐乐(Tōgaku)中的任何乐器如龙笛、筚篥、笙、琵琶、十三弦筝、太鼓、羯鼓等,而是采用一种类比式的方式来转换西方乐器的音色。质言之,布里顿在选用乐器时,一方面不直接采用雅乐中的纯东方乐器,另一方面也绝不盲目运用西方乐器,而是从功能效果出发,站在东方器乐色彩的立场上,力挖与之具有相同或相似声音效果的西方乐器。例如长笛就是代替龙笛的音色效果,圆号和小号在某种程度模仿筚篥的音色概念,竖琴——尤其是其中琶音手法的运用则是力显十三弦筝和琵琶的音色功能。在三部教堂寓意剧所选择的主要乐器中,最能体现布里顿模仿东方乐器音色的则是对管风琴的运用。

作为中世纪宗教统治下的唯一合法乐器,管风琴在三部剧中对基督教观念的贯穿具有不可忽视的作用。然而,管风琴在此的作用远非如此,其另外一个功能,甚至是更重要的作用在于实现布里顿对东方乐器笙(shō)音色概念的借鉴与模仿,即管风琴是模仿与实现“笙色”的执行者,因而,布里顿对管风琴的运用具有重要的意义。

布里顿在日本期间,曾于东京两次欣赏由日本皇家宫内厅雅乐部(Imperial Household Agency Kunicho—Gakubu)的雅乐演出。第一次具体的时间并不是十分清楚,但笔者认为至少在1956年2月12日之前,因为12—14日布里顿不在东京,而是去了京都、奈良等地,并在即将离开京都之前,在友人的介绍与陪同之下,来到京都的日本老式乐器公司(Japanese Old Musical Instrument Company)专门买一把笙带走。也就是说,在此之前,布里顿已经接触过笙和雅乐。第二次是1956年2月18日。(36)Mervyn Cooke,Britten and the Far East:Asian Influences in the Music of Benjamin Britten,The Boydell Press,2001,pp.120-123.通过两次现场观看,布里顿被其中的音乐深深吸引,尤其是笙的音色与演奏技术引起了他强烈的兴趣,还专门向日本专家请教相关演奏技术与研究成果。我们可以从布里顿的好友黑明泽给他的信件中,看出他对笙的喜爱与热情:“我很想知道,你是怎么样对这件神秘乐器(译者注:笙)产生兴趣的。无论当你遇到何种困难,我们都很乐意向你提供任何进一步的说明和帮助。在另涵中,我也选择了一些《社会学杂志》中有关亚洲音乐的文章寄给你,其中你在特雷诺关于笙的文章中能读到各种各样音调的图形”。(37)Mervyn Cooke,“Britten and the Shō”,The Musical Time,vol.129,No.1734,1988,p.232.另外,在布里顿—皮尔斯图书馆中,有张照片证明布里顿在日本期间亲自学习和演奏笙的经历(如图1)。

图1.布里顿学习笙的演奏技术(38)同注。

图1.布里顿学习笙的演奏技术(38)同注。

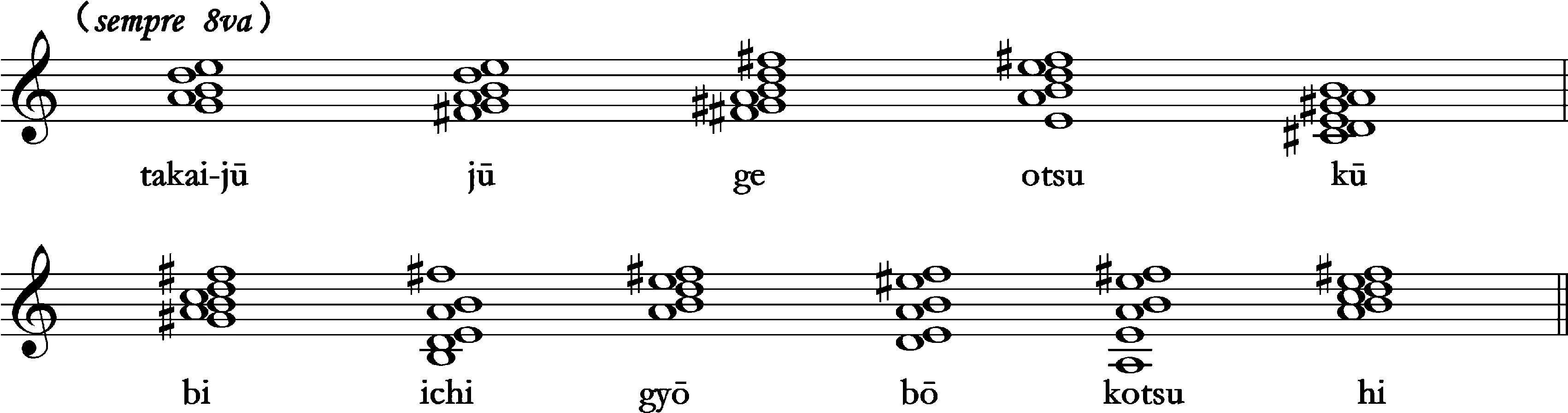

众所周知,笙并非一件旋律性乐器,而是一件以和弦擅长的乐器。按照德裔音乐学家埃塔·哈里希·施耐德(39)Eta Harich Schneider(1897—1986),1940年由于他拒绝加入纳粹而前往东京,在日本生活九年之后,于1949年到美国纽约,在哥伦比亚大学进行日本研究。1956—1961年又任教于维也纳音乐学院,一生创作过众多羽管键琴的曲目和有关日本的书籍,其中最著名的著作是1973年出版的《日本音乐史》。在《日本音乐史》(40)Eta Harich Schneider,A History of Japanese Music,London:Oxford University Press,1973,p.130.一书的分析得知,笙的和弦一般有五个到六个音组合而成,可以产生十一个不同的和弦,其中任何一个和弦都可以作为主和弦,十一个和弦连接进行叫做合竹(aitaki)(41)笔者对这个词未找到合适的翻译,在此借鉴陈威仰的博士论文《布里顿舞台作品(教会比喻)的研究》中的相关翻译(国立台北艺术大学博士论文,2010年,第182页)。。主要和弦如谱例5所示(42)Mervyn Cooke,“Britten and the Shō”,The Musical Time,vol.129,No.1734,1988,p.233.。

谱例5.

可以说,三部教堂寓意剧中,作曲家在管风琴的运用方面大量借用了笙的合竹手法。从三部曲的实际谱子来看,管风琴声部几乎无单音旋律线条可言,是完全建立在和弦基础上的一种连接,且两个和弦之间总是有共同音保持,即和弦与和弦之间的转换是相当模糊的,音响效果具有“整片轰鸣性”特点。而这种被施耐德称之为“先现的结合”(anticipated ligature)的共同音保持,模糊和弦进行方式却是笙重要的技术。(43)同注,p.232。具体的例子,几乎贯穿三部剧中所有的管风琴片段,在此仅列举《麻鹬河》圣咏旋律之后的管风琴片段加以说明。在总谱中,这段管风琴的音乐如谱例6所示:

谱例6.

谱例6中管风琴的和弦无论从行进模式还是从实际音响效果,都表明布里顿运用了笙的合竹模式。我们可以从库克将这段管风琴和弦简化之后的谱例中更清晰地看到与笙合竹的相连性。简化之后如谱例7所示(44)Mervyn Cooke,“Britten and the Shō”,The Musical Time,vol.129,No.1734,1988,p.233.:

谱例7.

将谱例7与谱例5进行对照,分明可以看出两者之间的联系,布里顿在其中无不保留笙的和弦进行,分别运用了bō、jū、kū、ge、hi、gyō六个和弦。但同时也不可忽视,布里顿在其中并非一直运用笙的和弦进行,例如谱例7中的第3、5、7、14、15小节,并未运用。再加上,在总谱上布里顿也并非全部采用这种音团、音块、音簇的和弦进行,在和弦连接过程中,布里顿也通过某些单音加以过渡与衔接。从某种意义上讲,也表明布里顿注重纵向与横行、水平与垂直双层方向的进行。这种“编外”元素的加入,正是布里顿对笙的合竹技术的一种思考。也许就像库克在《布里顿与笙》中说道的那样:“日本能剧在某程度上激励了《麻鹬河》的诞生,但就音乐而言,最直接的影响来自于日本雅乐的经验”。(45)同注,p.231。但通过上文对三部曲主要乐器选择以及技法借用等方面的分析来看,布里顿在遵守东方雅乐音乐传统的基础上,并非彻底遵从,而是有自己的思考与认知。

三、非传统记谱法的运用

本文认为,另一个能深刻体现布里顿对东方音乐元素借鉴与模仿的代表应属于三部剧中非传统记谱法的运用,即其中特殊记号的使用。音乐属于人类文化的一部分,由此推论之,不同文化背景诞生不同的音乐观念,不同音乐观念也就形成了不同的记谱法,“任何一种记谱法都是在某种音乐文化中根据音乐实践的需要形成的,与该音乐文化的特征密切联系,并显示着该文化的特征:五线谱和欧洲人的音乐观念、欧洲古典音乐的特征相联系;中国传统乐谱则和中国人的音乐观念、中国传统音乐的特征相联系”。(46)杜亚雄、秦德翔:《中西音乐操作系统之比较》,《交响》,2005年,第3期,第42页。如果说旋律、和声、节奏是欧洲传统音乐文化的显著特征,那么其记谱法必然注重这三大要素。很显然,三部剧削减了对这三者的追求,而是对其中的自由风格、即兴因素给予了广泛关注,特别“注意运用弹性时值,以增强音乐的表现力,产生与等值拍不同的韵味”。(47)向乾坤:《李斯特钢琴作品中即兴自由段落的记谱及散板思维》,《钢琴艺术》,2016年,第12期,第16页。

谱例8.

此段音乐节选自《麻鹬河》的《沼泽地的鸟》片段,鲜明地分为三个声部——悲伤母亲声部、长笛声部、竖琴声部,且三个声部各自不仅采用虚小节线,而且三个声部之间也并未采用同步的虚小节线,而是彼此分开,独立进行。也就说这段音乐最大特点在于每个声部交错自由进入,作曲家采用上下声部非同一的虚小节来划分,刻画出三声部在节奏与速度上的互不统一,充满了自由性与灵活性。

随后,当女主角诉说她无法理解麻鹬为何哭泣时,这个主题巧妙地移植到长笛之上,在高音区不断来回运动,盘旋式逐渐上行,速度和力度上也越来越增强,使得长笛声部超越了女主角的声乐声部,成为主要的旋律声部。不难看出,作曲家明显通过此段旋律来展现空中自由飞翔的麻鹬,也彰显出女主角见到麻鹬鸟自由时的兴奋感。长笛声部与人声声部不断交替进行,正好保持一种平衡感。在悲伤妇女问船夫“这些是什么鸟”之后,长笛由强到中弱的力度演奏了从#F3—#B3的增四度音程,这一特性音程具有鲜明色彩效果,在排练记号20处首先出现象征着悲伤妈妈的主题——疯癫、绝望、无助的音调,此处,作曲家用它来象征着麻鹬鸟悲惨的鸣叫声。而在船夫未经思考地回答这些只是普通的海鸥之后,悲伤妈妈带有几分沉思式的音调在#F3—#B3增四度音程上回答这是“麻鹬”一词,更是凸显了凄凉之情,似乎也暗含着空中飞翔的麻鹬也无家可归。正是由于充满灵活而不同一的虚小节线,使得悲伤妈妈声部与长笛象征的麻鹬声部产生了鲜明的对比性。两种不同的节奏和速度进行,一方面,使得长笛声部意味着麻鹬鸟一次比一次飞得更高,来回盘旋,离河面越来越远;另一方面,悲伤妈妈声部暗示着女主角内心深处感知儿子离她越来越远,对儿子的思念越来越深,内心的焦虑越来越强烈,两种不同的戏剧内涵通过不同的节奏与速度显得更加真切。

为了保持东方音乐中固有的时间弹性和柔韧性,布里顿遵循了能剧中无指挥的传统,但为了有所统一,作曲家在其中还运用了自己独创的记号,其中“麻鹬符号”和“freely”就是典型的代表,前者表示速度较快的表演者在此处,应该等待其他所有声部一起进入下一小节,或者在此等待汇合。后者意味着此时的演奏速度无需严格按照谱上进行,可以根据表演者之间的配合进行相应的调整。

当然,这种对东方元素的借鉴与模仿并非仅仅体现在音乐创作一个方面,其实在三部剧的整体戏剧结构方面,也着力地体现着这一特征。换言之,三部曲在总体结构上始终遵循着日本能剧序(Jo)—破(Ha)—急(Kyu)的三部五段式结构(48)左汉卿:《日本能乐》,北京:外语教学与研究出版社,2011年,第183页。。但纵观整体,序—破—急只是其中主体部分,而并非全部。在“序”之前均有圣咏片段、叙述者段落、器乐间奏,在“急”之后又有与之相呼应的器乐间奏、叙述者段落、圣咏片段,形成前后相互对称关系。显然,圣咏片段、叙述者段落、器乐间奏三个部分明显具有某种程式化的色彩。每首乐曲开始和结尾均用相同的圣咏,充满了中世纪宗教剧的仪式性;叙述者段落主要凸显每部寓意剧的主体基调——基督教,开始处的叙述者段落表达了本剧的宗教目标,结束处的叙述者段落是对本剧宗教思想的一种延伸与升华;剧始处的纯器乐间奏曲主要为众人即将开始真正比喻故事表演做准备,进入戏剧层面,剧终处的间奏曲象征着比喻故事表演的结束,走出戏剧层面,进入现实世界。这一进一出犹如中世纪的礼拜仪式,既让众人进入祈祷,也引导众人走出祈祷。同时,也正是这一进一出的纯器乐间奏曲,即刻凸显了三部教堂寓意剧具有某种“戏中戏”的效果。由此可见,布里顿在具体创作之时,远非死板紧扣日本能剧固有的结构模式,而是根据实际剧情发展的需要,结合自己的思考、理解,进行多元的调整与改变。

三部剧在舞台设置、服装、舞蹈动作、面具等方面虽然也模仿了日本能剧的形式,但模仿之中无不体现出布里顿自己的思考与认知。他认为,服装不可能像和服那么长大,应该以简洁短小为主,有利于表演;面具也不可能笼罩演员的整个脸庞,不利于歌唱与表演。他在1959年6月18日写给好友信中的一段言论,足以体现布里顿创作寓意剧的真实内心:

“我认为,在礼拜基督的教堂来倡导东方信仰,显得十分不合适,同时让我感到不安,甚至是最让我感到不安的是担心写出日本能剧的模仿品,因此,我翻阅了大量中世纪基督教的戏剧,从中可以很明晰地看到,在10—11世纪英国的教堂中,都是由男人和男孩来表演修道院的戏剧。”(49)Philip Reed,Mervyn Cooke ed.,Letters from a Life:The Selected Letters of Benjamin Britten 1913-1976,Volume Five,1958-1965,The Boydell Press,2010,p.151.

其中不难看出,布里顿为了不机械地拷贝东方元素,防止成为能剧的仿制品,也从中世纪基督教宗教剧中去寻找与东方古老戏剧之间的共性之处,站在西方文化传承的立场上去借鉴东方的戏剧元素,突出了复兴英国传统艺术的思路。

一方面,布里顿是在对东方戏剧与音乐文化建立了广泛认知和思考基础之上加以运用的。在五个月的远东之行期间,他总是深入实地考察,第一手地去了解东方音乐素材,并通过多方手段收集、整理、汇编了大量东方音乐的素材与录音。例如他不仅通过加拿大的好友,作曲家、民族音乐学家科林·麦克菲(50)科林·麦克菲(Colin McPhee,1900—1964),加拿大著名作曲家、音乐学家。他是西方世界第一位深入巴厘岛进行音乐学研究的作曲家。1931—1938年间三次前往巴厘岛。二战后,麦克菲被任命为洛杉矶亨廷顿哈特福德基金会的成员。1960年他在加州大学洛杉矶分校担任作曲和印度尼西亚音乐讲师。他本计划1962年再次踏入巴厘岛,但是由于健康和资金的原因,计划落空。著有《巴厘岛音乐:巴厘岛管弦乐的形式与乐器组织研究》一书,此书直到1964年其去世前几个月才完成,1966年由耶鲁大学出版社正式出版。了解甘美兰音乐,更是进入印尼不同的岛屿进行现场实地考察与学习,其中在巴厘岛就停留了两个星期之久,让他对甘美兰丰富多彩的音阶、乐器、节奏、织体等等有了更直观、更深入的体悟。在日本期间,布里顿曾两度观看日本能剧《隅田川》,专门学习笙的演奏技术和相关理论等等,也足见布里顿对东方戏剧与音乐文化的热爱与尊重。

另一方面,布里顿在三部剧中对东方音乐元素的借鉴与模仿,也是对当时西方社会对东方文化态度的一种折射。远东之行以及三部剧诞生的20世纪50、60年代,虽然是正值以美苏为首两大阵营的冷战上升期,但在西方社会中却存在一种与冷战政治意识形态完全不同的文化政策,其特征为:“强调全球的相互依存感,注重彼此之间的联系而淡化不同,深化差异之间的同情感而非对抗与漠视”。(51)Heather Wiebe,“Curlew River and Culture Encounter”,from Rupprecht Philip,Rethinking Britten,Oxford University Press,2013,p.160.在这样的背景下,西方各国曾派出文化界、艺术界名人进行多次“东方之行”,例如在美国国务卿举办的“文化亚洲之行”项目资助下,美国作曲家亨利·考埃尔(52)Henry Cowell(1897—1965),美国作曲家、音乐理论家、钢琴家,最重要的成就有其创立的钢琴技巧“音簇”,著作有《新音乐资源》一书。代表性作品有《赞美歌和赋格曲调》共16首等。曾率队于1956—1957年的东亚之行,主要出访日本;1958年,美国爵士音乐家戴夫·布鲁贝克(53)Dave Brubeck(1920—2012),美国钢琴家、作曲家,素有爵士传奇音乐家之称,曾师承大流士·米约和勋伯格,1951年成立爵士四重奏乐队,他任队长,很快名扬四海。代表性作品有清唱剧《荒漠中的光》(1968)、康塔塔《确凿无疑》(1971)等。同样在这个项目的资助下,从美国出发,途径欧洲、中东,最终到达印度和斯里兰卡等国的文化之旅。无需质疑,布里顿也积极参与到这一具有和平主义色彩的文化交流活动之中。其实,环顾布里顿一生,他经常被赋予这种“使命”出访其他国家,最显著的例子莫过于他20世纪60年代出访苏联的事实,1963年他作为文化大使代表英国政府参加苏联举行的英国音乐节,1964年,他带领英国歌剧组再次出访苏联,在列宁格勒、里加(54)现为拉脱维亚共和国首都。、莫斯科分别上演了他的歌剧作品《卢克莱蒂娅羞辱记》(TheRapeofLucretia,1946)、《阿尔贝·埃林》(AlbertHerring,1947)、《旋螺丝》(TheTurnofScrew,1954)。毫无疑问,无论是1955年11月至1956年3月的远东之行,还是三部剧诞生的20世纪60年代,都是在这场大的文化交流与传播背景之下,故而,三部曲中对东方音乐元素的运用也是对当时文化交流的一种体现。

结 语

纵观西方作曲家借用东方音乐元素进行创作的历程,其历史不算悠久,但自1889年法国世界博览会上展现中东和远东各式各样音乐以来,东方音乐元素在西方音乐创作界引起了广泛关注。众多熟知的作曲家均受到过东方音乐元素的影响,然而,我们不可否认的一个事实是,并非所有西方作曲家在运用东方音乐元素进行创作的过程中,都能如布里顿那样让东方音乐在作品中发挥真正作用。周文中曾评价斯克里亚宾、古斯塔夫·霍尔斯特、西里尔·斯科特:“不管他们对亚洲的音阶材料、和声、节奏的兴趣如何,东方元素在他们音乐中的影响至多产生一种肤浅的异国情调”。(55)〔美〕周文中:《亚洲观念与20世纪西方作曲家》,班丽霞译,见梁雷、洛秦编:《汇流:周文中音乐文集》,上海:上海音乐学院出版社,2013年,第30页。这种创作“并不是从观察体验或感知的现实关系中来,而是从西方文化心理的内在冲动或欲望与恐惧中产生,与外在现实的压力或诱惑并没有直接的关系”。(56)周宁:《另一种东方主义:超越后殖民主义文化批判》,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》,2004年,第6期,第6页。

很显然,通过前文对三部作品中支声复调、乐队编制、特殊记号等方面的具体分析,不仅可知借鉴与模仿东方音乐元素和创作手法是三部教堂寓意剧的重要共性特征之一。更重要的是,布里顿在三部剧中对东方音乐元素的运用,有着广泛的亲身“观察体验和感知”,是在不断深入他乡异国的真实场景去探知东方音乐文化资源基础之上加以运用的。同时,他还始终保持自己的客观冷静,在运用过程中既不完全依赖于东方音乐元素和创作手法,也绝非完全凭借个人的主观臆造,以西方人及其西方传统文化的标准来审读东方文化,而是将东方文化与西方文化相交融的方式来加以思考、加以仿作。正因如此,布里顿教堂寓意剧三部曲既充满了东方“异国情调”色彩,也不突兀于西方风格之列,既为他何以成为20世纪最受欢迎的作曲家提供了最好的明证,也为致力于采用他国音乐元素进行创作的作曲家提供了很好的榜样。

——为混声四声部合唱而作