论实验音乐社对俄苏歌曲的译介、传播及其影响

留 生

一、概念与学术史

俄苏歌曲(沙俄与苏联歌曲的简称)的译介与传播是20世纪中苏文化交流史上的突出现象,影响到几代人的革命思想与情感世界。作为一种歌曲文化类型,俄苏歌曲常常体现出反帝反压迫的思想特征以及在群众中具有广泛影响力和接受度的大众文化特质。依据历史现象来归纳,传入中国的俄苏歌曲包括民谣歌曲、电影歌曲、歌剧选段、艺术歌曲等种类。近些年,一些研究者也常使用这一概念,如薛范《俄罗斯和苏联歌曲在中国的传播及影响》,刘莹《俄苏群众歌曲在中国的传播》等论文。

截至目前为止,学界缺乏对全面抗战时期上海俄苏歌曲传播的深入研究。少见的讨论尚未触及背后的组织者以及历史语境,难以匹配历史进程的复杂性。屈指可数的研究者中,俄语歌曲译配专家薛范指出两点:《祖国进行曲》(Песня о Родине,姜椿芳、吕骥译配)和《快乐的人们》(Mapш Весёлые ребята,塞克译配)是当时最有影响的两首苏联歌曲;姜椿芳(化名“林陵”)、陈冰夷(化名“白寒”)继续在沦陷时期译配苏联歌曲,歌谱频繁刊载于苏商《时代》杂志(1)薛范:《俄罗斯和苏联歌曲在中国的传播及影响》,载陶亚兵主编《中俄音乐交流史事回顾与当代反思》,北京:人民音乐出版社,2011年,第118页。。

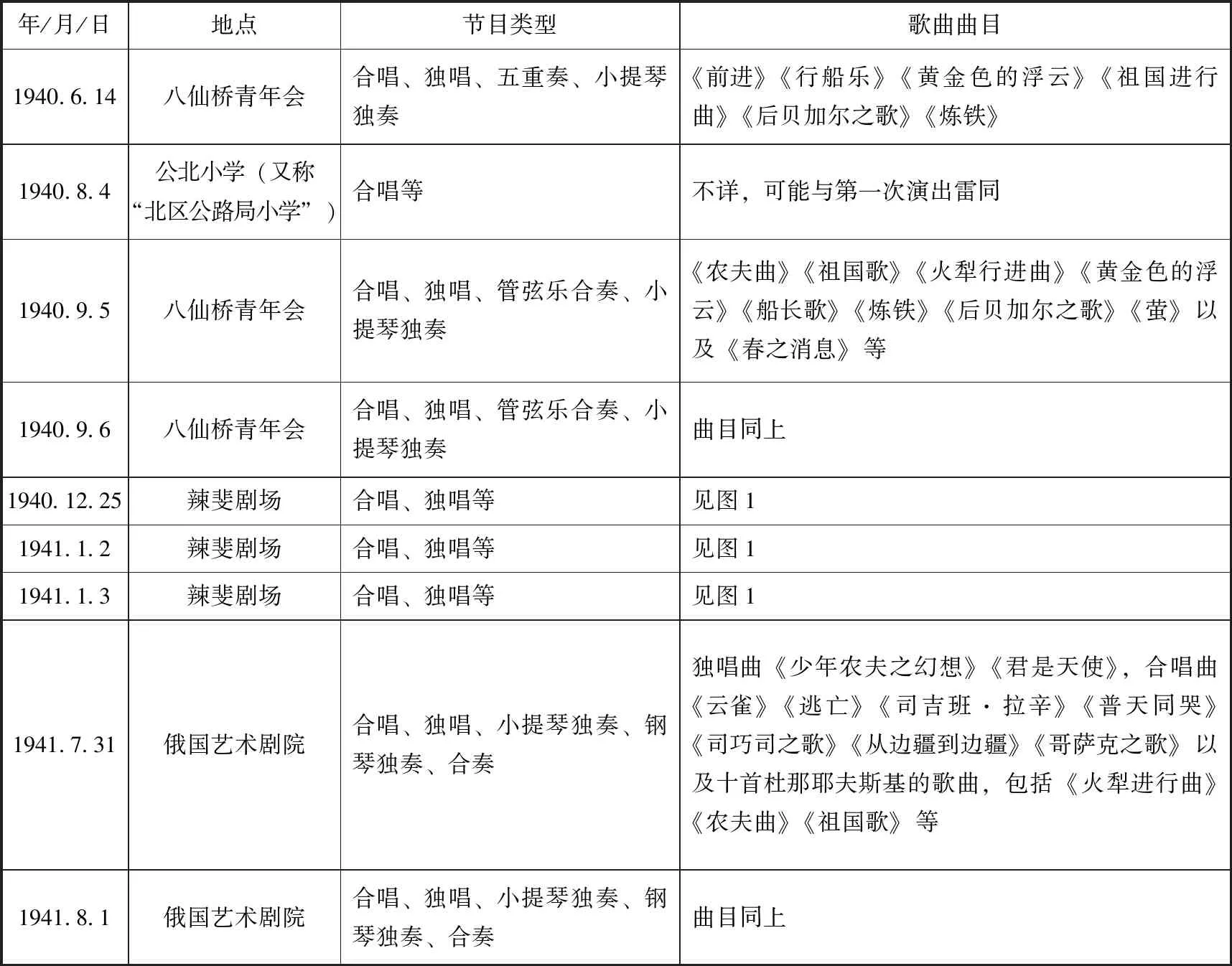

作为俄苏歌曲在上海传播的“推手”,本文重点论述的实验音乐社几乎被音乐史学研究者遗忘,在汪毓和、陈聆群、刘再生三位先生各自编著的“中国近(现)代音乐史”教材中基本未提(2)参阅汪毓和编著:《中国近现代音乐史》(第三次修订版),北京:人民音乐出版社,2009年;陈应时、陈聆群主编:《中国音乐简史》,北京:高等教育出版社,2006年;刘再生:《中国近代音乐史简述》,北京:人民音乐出版社,2009年。其中,汪著第122页脚注是关于陈歌辛生平的介绍,只称他“1939年参与筹建上海实验音乐社”,第249页涉及1938年陈歌辛创办“歌咏指挥训练班”。其余两位先生的著述均未提及实验音乐社。。相关记述只在几本有关上海的音乐志书或陈歌辛的传文中出现。《上海群众文化志》评述该社“对于推广苏联歌曲和中外爱国歌曲,抵制靡靡之音,鼓舞人们的斗志,起了不小的作用”(3)习文、季金安主编:《上海群众文化志》,上海:上海文化出版社,1999年,第138页。,颇为中肯。丁涧先生钩沉该社成立日期、组织者以及主要活动,称其举办近20场公演,惜其未作史料出处的注释,部分论断亦欠妥当。《上海音乐志》则从《申报》报道与短评中摘录出部分信息,片段式地记录七场音乐会的时间、地点、曲目等,缺漏甚多,考订不详,原文如下:

1940年6月18日,实验音乐社于今天举行实验音乐会,节目有独唱、合唱、小提琴独奏,陈歌辛指挥,9月5、6日又举行二场音乐会,节目有《前进》《祖国进行曲》《农奴曲》《祖国曲》《炼铁》《牧羊女》《春之消息》及其他外国歌曲。

1941年7月30日,实验音乐社在俄国艺术剧院举办成立一周年音乐会。节目有独唱、合唱、钢琴独奏,演唱曲目有《静静的顿河》《被开垦的处女地》《群英喋血记》等电影和歌剧插曲,8月5、8、9日该社又在八仙桥青年会举行俄国民间音乐合奏《摇篮曲》《高加索囚徒》中的间奏曲和陈洛、张昊独唱《伏尔加船夫曲》等。(4)《上海文化艺术志》编纂委员会、《上海音乐志》编辑部主编:《上海音乐志》,2001年,内部出版,第74、76页。

从上可以得到几点初步认识:1.实验音乐社在1940—1941年间断性地举办了七场音乐会;2.实验音乐社的节目绝大部分是外国作品,且节目形式多样;3.陈歌辛、陈洛、张昊参与到该社的演出活动。疑惑在于:什么是实验音乐会?他们在实验什么?为何从1940年10月至1941年6月间他们没有演出?这些主要是沙俄与苏联时期的声乐作品为何会在“孤岛”上海演出?陈歌辛怎么会与此社团有关联?音乐会产生了怎样的社会影响?

二、译介契机

苏联作曲家鲍高斯洛夫斯基(Никита Владимирович Богословский,现在一般译为博戈斯洛夫斯基)曾讨论过苏联电影与群众歌曲之间的关系,他举肖斯塔科维奇、杜那耶夫斯基(5)杜那耶夫斯基(Исаáк сипович Дунаéвский,1900-1955),曾得到苏联国家音乐勋章,1941、1945年两次获得斯大林奖金(Stalin Prize),1950年被授予俄罗斯联邦人民艺术家光荣称号。见维基百科英文网页“Isaak Dunayevsky”词条。、波克拉斯兄弟等作曲家的创作为例,说明其所以流传广泛要归功于有声电影,他认为“电影是苏联群众歌曲最有力的传播者和宣传者”(6)〔苏联〕鲍高斯洛夫斯基:《银幕上的歌曲》,原载1954年12月7日《苏维埃文化报》,收入《苏联电影中的音乐》,〔苏联〕哈恰都梁等著,周传基等译,罗慧生等校,北京:中国电影出版社,1957年,第38页。。在中国,苏联影片的上映为译介俄苏歌曲带来契机,并使其广为传播。

苏联电影在上海、北平等大城市放映约始自1930年代中期。于1935年6月13日在法租界巴黎大戏院(Paris Theatre)进行首轮献映的《快乐的人们》(7)当时译为“齐天乐”。见《申报》1935年6月10—17日广告栏。(Mapш Весёлые ребята),其同名主题歌由著名诗人库马齐(Васлий Ивнович Лéбедев-Кумч)和青年音乐家杜那耶夫斯基精诚合作完成,被认为是“杜那耶夫斯基创作道路的一个新的起点,同时也是苏联群众歌曲中具有里程碑意义的作品”(8)薛范编:《1917—1987苏联歌曲佳作选》,上海:上海音乐出版社,1987年,第30页。,由塞克最早译配(9)一般认为塞克译配该曲的时间为1936年。参见吕骥《回忆三十年代的塞克同志》,载黎舟、王昭编《吼狮:塞克文集》,北京:文化艺术出版社,1993年,序文部分第2页;《塞克年表》,同载《吼狮:塞克文集》,第779页。。1936年11月,影片《马戏团》(Цирк,又译“大马戏团”)甫一上映,主题歌《祖国进行曲》(又译“祖国歌”)就以其鲜明的音乐形象、有力的节奏以及对祖国的赞颂赢得大众喜爱,姜椿芳、吕骥合作译配的歌谱随即刊出(10)译配版乐谱见《新知识》,1936年第1卷第1期,第42页。同期,还发表了吕骥先生的《〈祖国进行曲〉唱法》一文。但是,据前引吕骥《回忆三十年代的塞克同志》一文,此曲是由塞克初译,吕骥修改、配歌。。与此同时,歌曲借助歌咏社团的电台播音获得广泛受众(11)参见1936—1937年《申报》“播音”栏目预告。。

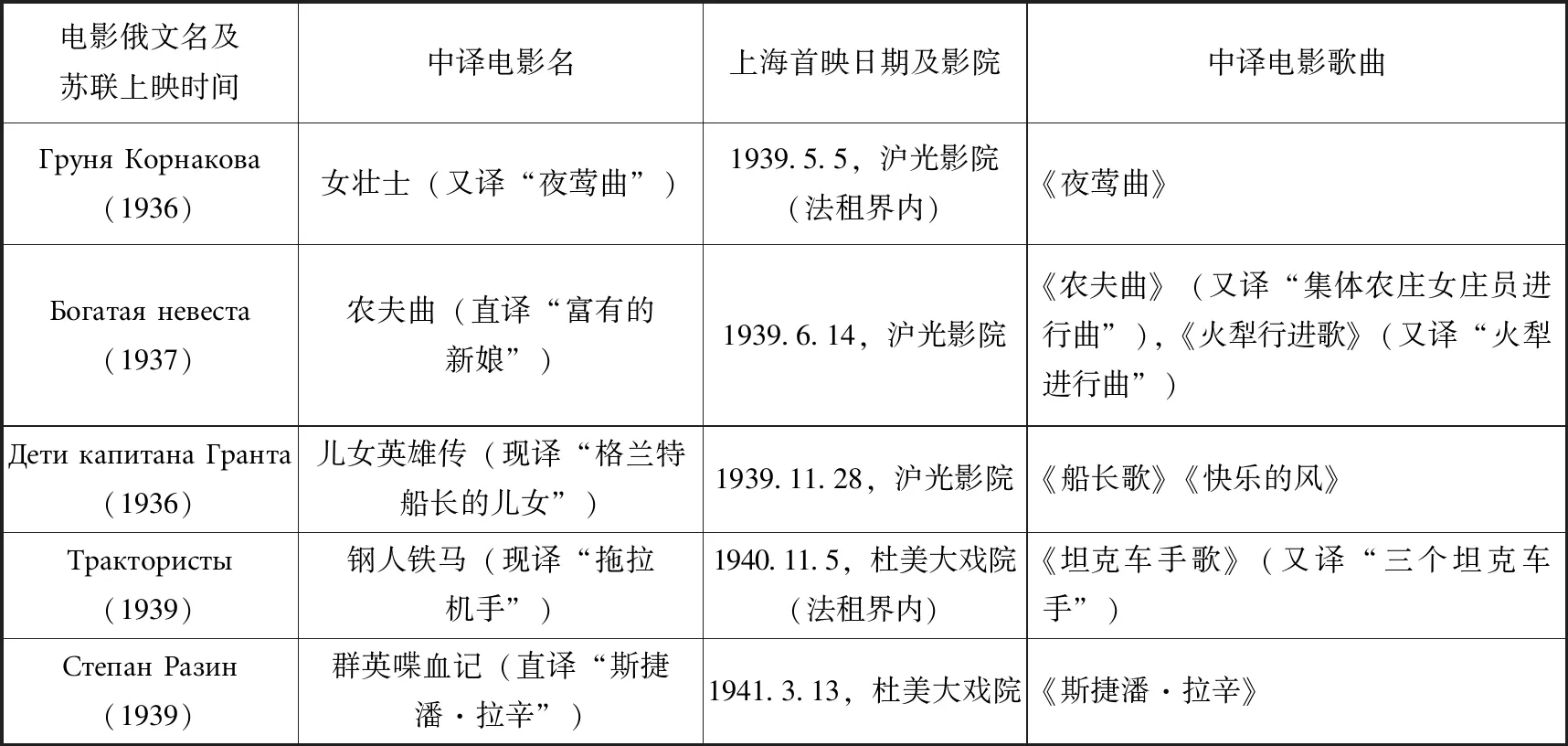

全面抗战爆发后,考虑到中国观众的观影需要,先后公映于“孤岛”的几十部苏联影片,大多译配中文字幕。影片或描绘革命尚未成功时俄国瓷器工厂的女工斗争(《女壮士》),或反映苏联集体农场生活、生产运动(《农夫曲》《钢人铁马》),或以西方科幻名著为蓝本歌颂英雄主义(《儿女英雄传》),或歌颂沙俄时代的农民起义领袖斯捷潘·拉辛(《群英喋血记》)。上映之际请专人译配电影歌曲(见表1),译配者有姜椿芳(笔名欧之)、石蕴华(笔名杨帆)与陈歌辛等,歌谱不仅被赠予观众,且公开登载于《音乐世界》《学习》等刊物。正因为苏联电影及其歌曲的思想倾向与艺术内涵,中国观众不仅从中“吸取了战斗的经验,鼓舞了斗志,了解了世界反法西斯战争的形势和它的发展,而且也从其中得到优秀文艺的享受。”(12)姜椿芳:《苏联电影在中国》,《姜椿芳文集》(第八卷),北京:中央编译出版社,2012年,第148页。影片甚至成为宣泄民族主义情感的重要渠道,观众为银幕里昂扬奋进的台词或群情激越的胜利场面欢呼、鼓掌(13)阿菊:《〈女壮士〉观后记》,《正报》,1939年5月11日,第3版。。

表1.“孤岛”时期上海上映的几部影响广泛的苏联电影(按上映时间排序)

三、形势与策略

“孤岛”时期,租界、华界仍以二分自治为局面,与日本有利益冲突的英美租界当局对中日战争采取“绥靖”政策。共产党人殷扬(石蕴华的化名)回忆说:

日本帝国主义占领了租界以外的地方,势力逐渐渗透进租界里来,但它的矛头首先是对着国民党方面的,在租界里搞暗杀、绑架、情报等秘密活动。国民党在上海只留下少数特务,搞的也是暗杀汉奸,搜集情报等活动,在群众运动、文化战线方面无任何实力,无立足之地,谈不上什么领导权。这样,群众运动可以说是全在我党领导之下。地下党就利用了租界当局和日帝之间的矛盾,抓住群众运动蓬勃发展的有利时机,大大发展了党的力量。(14)扬帆:《抗战初期上海抗日救亡运动的一些回忆》,沈忆琴、张义渔1980年5月访问整理,载扬帆口述、丁兆甲执笔整理:《断桅扬帆:蒙冤二十五年的公安局长》,北京:群众出版社,2001年,第482—483页。

法国著名上海史学者白吉尔(Marie-Claire Bergère)认为自1939年9月开始,“上海租界突然间失去了西方列强的管制……为了避免日本在大战中倒向德国,公共租界当局只能以息事宁人的政策来面对日本的压力,以防止任何敏感事端发生。从谈判到妥协,上海工部局的权力逐渐缩小,公共租界的中立性也愈来愈差。……国民救国会各组织被查禁,一切在租界内从事抵抗运动的国民党人士被送交日本宪兵队,即当时的军事警察。”(15)〔法〕白吉尔:《上海史:走向现代之路》,王菊、赵念国译,上海:上海社会科学院出版社,2014年,214—215页。

正因局势恶化,以“娱乐不忘救国”为现实诉求的“联谊会”歌咏活动自1939年下半年逐渐停滞(16)留生:《娱乐不忘救国——1938—1939年“联谊会”在上海的音乐活动》,《中央音乐学院学报》,2017年,第4期,第137—150页。。也正因公共租界的中立性愈来愈差,救亡性质的音乐活动主要在法租界展开。姜椿芳等人适时与陈歌辛合作,用俄苏歌曲作为精神武器,以较为大众化的形式(在实验音乐社音乐会上加入钢琴、小提琴独奏、重奏曲目,如拉威尔的《茨冈狂想曲》,邀请沪上侨民音乐家演奏)予以掩护。

那么,姜椿芳是谁?姜椿芳(1912—1987),1932年加入中国共产党,著名翻译家和编辑出版家。1936年8月自东北转移至上海,主要负责领导上海的进步文化活动。起初,他在亚洲影片公司做苏联影片的翻译和宣传工作,随后发起成立“中苏电影工作者协会”。1938年受上海地下党“文委”(17)1937年8月,上海八路军办事处(简称“八办”)正式成立,负责上层统战、文化宣传、营救和安排出狱的政治犯、情报机要工作。同年11月,江苏省委正式成立,随后设立6个系统。党委主要任务是开展群众运动,因而以运动委员会命名,文化界运动委员会就是其中的一支。参见邬正洪等编著:《上海人民支援新四军和华中抗日根据地》,上海:上海人民出版社,2015年,第13—15页。(全称是“文化界运动委员会”)调遣,他开始领导相对于“大剧场”支部的“小剧场”支部(后改为“文化总支”),主要负责群众性业余剧社工作。

1941年苏德战争爆发后,中共地下党派姜椿芳同苏联塔斯社商定由“苏商”出面创办中文《时代》周刊,姜椿芳任主编。作为当时整个沦陷区唯一能够公开出版的反映中国共产党观点的中文刊物,《时代》的创刊是中国共产党宣传工作突破封锁的一大成就。通过大量报导苏德战争,《时代》杂志及时向社会传播反法西斯阵营的正义声音,并刊载大量的苏联歌曲。这期间,姜椿芳还翻译大量苏联文艺著作,促进苏联革命文学在中国的传播。(18)以上工作事迹,根据《姜椿芳同志生平》(《新文学史料》,1988年第2期,第219页),以及《姜椿芳年表(1912—1987)》,载《姜椿芳文集》(第1卷),北京:中央编译出版社,2014年编写。此外,姜椿芳还与沈知白、阿甫夏洛穆夫等上海音乐界的其他知名人士交往,建立广泛联系。1941年6月,阿甫夏洛穆夫组织、成立“中国舞剧社”(后改名为“中国歌剧舞剧社”)就曾得到上海地下党的协助。姜椿芳等认为,用音乐、舞剧、歌剧等形式展开活动既可以团结戏剧工作者,为建立中国民族音乐、中国舞剧、中国歌剧作些尝试,又可以为地下斗争事业进行掩护(19)姜椿芳:《一位终身献给中国音乐事业的作曲家》,《姜椿芳文集》(第9卷),北京:中央编译出版社,2014年,第191页。。

基于此推断,与姜椿芳合作译配苏联歌曲的陈歌辛及其领导的实验音乐社,其公开歌咏活动得到来自中共地下党暗中支持与维护。正如汪毓和先生所言:

在那期间,由于多数中国音乐家纷纷奔赴抗日斗争的前线和“大后方”,上海的抗日音乐活动迅速锐减,只有少数音乐家还是以各种方式坚持进行一定的“孤岛”(即指当时还没有沦陷于日军的上海租界)音乐活动。如1938年,陈歌辛在上海地下党(具体通过姜椿芳等人的联系)的支持下,曾创办了“歌咏指挥训练班”,继续从事培养歌咏活动的骨干及在群众中推广抗日歌曲和苏联革命歌曲等。(20)汪毓和编著:《中国近现代音乐史》(第三次修订版),北京:人民音乐出版社,2009年,第248—249页。

汪先生明确指出“孤岛”初期姜椿芳等地下党人联合陈歌辛从事歌咏活动——创办“歌咏指挥训练班”的事实。《上海群众文化志》认为这是上海成为“孤岛”后的第一个歌咏训练班,它为当时和此后较长时间的上海歌咏运动培养了一批骨干力量,如马铁飞、范正国、马剑华、陈洛等(21)习文、季金安主编:《上海群众文化志》,上海:上海文化出版社,1999年,第137—138页。。此后成立的实验音乐社骨干力量也正是基于此前歌咏指挥训练班的人才储备。

四、辨析史实

“实验音乐社”的筹建过程及其演出活动,《上海群众文化志》记之最为详尽:

民国28年(1939年)夏,陈歌辛邀集了王黎明、马铁飞、范正国、马剑华、陈洛、吴通等人,筹建半公开的合唱团性质的实验音乐社,推广介绍苏联歌曲、中外爱国歌曲与艺术歌曲。社员约有二三百人,经常参加排演的五六十人。前后借振西小学、比德小学、华华中学等处,每周排练1次。实验音乐社在姜椿芳、杨帆(女)、陈歌辛的合作下,翻译并演唱了大量苏联歌曲,如《红旗歌》《嗳!多么好》《快乐的人们》《司巧司之歌》《火犁进行曲》《船长之歌》《伏尔加河》《贝加尔之歌》。还演唱了鲍罗丁的《逃亡》,门德尔松的《黎明快来临》,德伏夏克的《念故乡》,格里格的《期待》,鲁平斯坦的《春来了》,凡尔第的《练铁》合唱,黄自的《山在虚无缥缈间》《旗正飘飘》,苏民的《火炬》,陈歌辛的《不准别(敌)人通过》《糊涂国王》、组曲《春之消息》等几十首中外爱国歌曲。(22)姜椿芳:《一位终身献给中国音乐事业的作曲家》,《姜椿芳文集》(第9卷),北京:中央编译出版社,2014年,第138页。

但是,这段记述也有许多可以质疑之处。首先,实验音乐社成立时间虽然不能排除该社在1939年夏天开始筹备的可能性,但是从抗战形势之急切需要来看,从筹建到正式举办公开演出(见表2)不可能需要一年的漫长等待。根据报刊上的零散资料,如1940年9月6日发表的一篇文章说:“他们(引者注:实验音乐社)出世才三月,却要作第三、四次公演”(23)佚名:《介绍“实音”公演》,《观众》(上海),1940年,第1卷,第6期,总第54页。,笔者将实验音乐社正式诞生的时间推断为1940年6月。

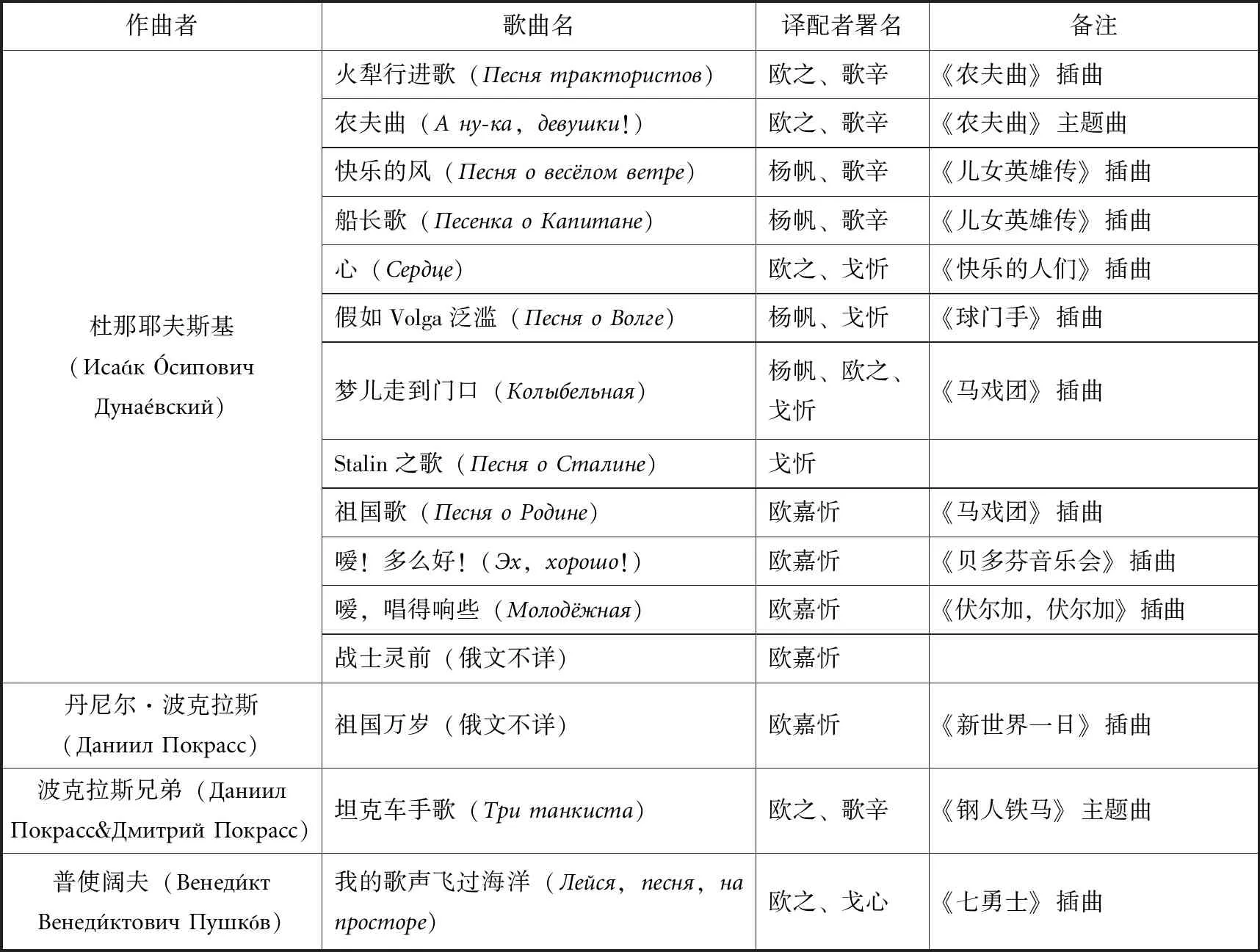

其次,关于实验音乐社的主要译配者,这段概述指明是姜椿芳、杨帆、陈歌辛,但关于杨帆其人,作者注为女性。经考,此“杨帆”应是中共地下党“文委”重要成员石蕴华的化名,他曾是姜椿芳领导“小剧场”支部的前负责人(24)姜椿芳:《抗日战争前后上海文化战线的一些情况》,《姜椿芳文集》(第9卷),北京:中央编译出版社,2014年,第219页。。虽然他与陈歌辛合作译配的歌曲只有《快乐的风》《船长歌》《假如Volga泛滥》《梦儿走到门口》等几支(见表3),但其人并非等闲之辈。他曾自述北大读书期间学习过俄文:“在学校课程中,我专攻文艺创作,选读英文系一半课程……,并学习俄文(英、法、日、德文均学过)。”(25)扬帆口述、丁兆甲执笔整理:《断桅扬帆:蒙冤二十五年的公安局长》,北京:群众出版社,2001年,第8页。

石蕴华,曾用名扬帆、殷扬、杨帆、殷炎等。他于1932年考入北京大学中国文学系,1937年8月加入中国共产党,1938年1月任《每日译报》(26)《每日译报》(The News Digest)原名“译报”,由中国共产党于1937年12月9日在上海创办,试刊两周后于同年12月20日停刊,1938年1月21日正式创刊并更名为“每日译报”,是以翻译外文报刊文论为主的时论性日报。参见马学新等主编:《上海文化源流辞典》,上海:上海社会科学院出版社,1992年,第380页;王季深:《记〈译报〉〈每日译报〉》,载上海市文史馆、上海市人民政府参事室文史资料工作委员会编《上海地方史资料(五)》,上海:上海社会科学院出版社,1986年,第91—99页。国际版编辑、特派记者,1939年春离开上海在新四军工作,历任新四军文化队政治指导员、新四军副军长项英秘书等职。中华人民共和国成立后,他先后担任上海市公安局副局长、局长,不久因“潘(潘汉年)扬(扬帆)案件”蒙冤多年,1983年才彻底平反(27)以上生平资料参见叶绪昌主编:《江苏革命史词典》,南京:南京大学出版社,1993年,第518页;江苏省常熟市沙家浜镇志编纂委员会编:《沙家浜镇志》,北京:方志出版社,2017年,第164—165页。。

再次,曲目方面,实验音乐社音乐会上并未出现《红旗歌》(28)乐谱见李绿永、赵沨主编:《苏联音乐》,重庆:读书出版社,1941年,第136页。,而是《长江》(29)乐谱见《大众呼声》(第一集)第4版,上海:大众呼声社,1949年,第52页。(见图1),虽然两者是根据同一曲调填词或译配,但不是同一人完成,前者署名“辛以”配歌(30)按丁涧先生的说法,《红旗歌》也是陈歌辛与姜椿芳或杨帆合作译配的。至于“辛以”是否为陈歌辛的笔名,笔者认为仍有待考证。丁涧:《才华横溢惜早逝——作曲家陈歌辛》,载向延生主编《中国近现代音乐家传》(第2卷),沈阳:春风文艺出版社,1994年,第478页。,当为译配歌曲,后者署名“王黎明”作词,当为填词歌曲。至于门德尔松、德沃夏克、鲁宾斯坦的几首作品,实验音乐社会是否确曾演出,尚不明确。

《上海群众文化志》还记录实验音乐社组建的作曲小组,称其成员有王黎明、苏民、马铁飞、范正国、马剑华、陈洛、徐平、罗一平等,他们曾创作《火炬》《黎明在招手》《流亡者之歌》《哥哥,你呀多思量》《学徒救亡歌》《亡国苦》《妇女进行曲》等,并出版《新歌选》(31)习文、季金安主编:《上海群众文化志》,上海:上海文化出版社,1999年,第138页。。笔者已肯定前述“歌咏指挥训练班”与“实验音乐社”之关联,但前述引文作者对两者有所混淆,苏民等人的创作当为“歌咏指挥班”时期和指导“联谊会”歌咏时期的大众歌曲,有些作品曾在“联谊会”举办的歌咏活动中演出过(32)留生:《娱乐不忘救国——1938—1939年“联谊会”在上海的音乐活动》,《中央音乐学院学报》,2017年,第4期,第143页。。另外,称实验音乐社出版《新歌选》也不恰当,这份刊物实为《新歌》(蔡冰白主编),只在1939年7月出版过创刊号即告停,可能因查禁而未再发刊,其社会影响并不显著。

最后,就实验音乐社举办公演的次数,《上海群众文化志》等著述均认为有“近20场”。本着实证态度,笔者尽力搜集实验音乐社演出预告、报道与评论,据此判断该社自1940年6月诞生至1941年12月解散期间共主办十四场公开音乐会,演出地点多集中于法租界内的八仙桥青年会、辣斐剧场和公共租界内的俄国艺术剧院,合唱指挥均为陈歌辛。

表2.实验音乐社主办公众音乐会一览(33)根据《申报》《学习》(半月刊)等报刊整理,曲名为原始报刊中使用的名称,未改为当下译名。由于第2、5、6、7次演出,未见节目单,节目类型只能依据相关报道和评论,略记一二。

五、实验什么?

从实验音乐社主办音乐会的演出曲目来看,译配、演唱俄苏歌曲(尤以合唱曲为多)是其主要工作,即“实验”的主要内容。

以歌曲而论,演出活动可分为两个阶段:前七场音乐会的曲目以苏联和沙俄时期的歌曲为主,其中部分原曲的歌词经译配者曲笔,突显救亡意涵;兼演中国作曲家的声乐作品(主要是陈歌辛创作的),如《春之消息》《不准(别人)通过》《欢迎新年》《雪夜梦》(见图1)。后七场音乐会倾向于集中介绍代表性的苏联群众歌曲,尤其是杜那耶夫斯基的作品,未见国人作品。被译介(含重新填词)的俄苏歌曲按其诞生年代分为两类。

第一类是对沙俄时期民歌、创作歌曲和器乐曲的填词、译配之作。

民歌方面,《伏尔加船夫曲》的译介尤为重要,至迟于1940年,实验音乐社参与者、上海国立音专毕业生张昊成功地译配了这首歌曲,并经斯义桂录制成唱片(35)留生:《一个经典“文本”的确立——中文译配〈伏尔加船夫曲〉的定型及其译者考》,《人民音乐》,2016年,第10期,第64—67页。需要补充说明的是,1940年这一时间乃笔者根据上海百代唱片公司发行的《伏尔加船夫曲》唱片模板号(B570)推定。。1941年7、8月间的“一周(年)纪念演奏会”上陈洛演唱的《伏尔加船夫曲》很可能就是张昊译配的版本。另有根据《伏尔加船夫曲》填词的合唱曲《前进》出现在实验音乐社首场音乐会上(36)张永康:《记实验音乐会》,《申报》,1940年6月18日,第12版。译配版乐谱未见。。合唱曲《囚徒歌》(Солнце всходит и заходит)为作家斯介班·伽甫利洛维奇·斯基塔列茨(1869—1941)根据俄罗斯民谣填词,由弗·布宁编合唱(37)翻译家薛范先生指出这一点,他将曲名译为“太阳出来又落山”,并补充说明可能经过高尔基加工。薛范编:《俄罗斯民歌珍品集》,北京:中国电影出版社,1997年,第232页。,被用作高尔基话剧《底层》(即《夜店》)第二幕和全剧终场,出现在第10次音乐会上(38)此前已有塞克的译配版,该版译为《囚徒之歌》,乐谱见《中苏文化杂志》(重庆),1939年,第3卷,第12期,第28页。。出自同名电影的合唱曲《斯捷潘·拉辛》,其曲调源自俄罗斯民谣《从那岛屿向河中央》(Из-за острова на стрежень),此前已被填词为《工人歌》(译配者不详)(39)《工人歌》乐谱见《大众歌声》(第一集),麦新、孟波编选,上海大众歌声社,1938年8月第六版,第91页。,至于实验音乐社演唱的这首歌曲,是属于译配还是填词,尚不清晰(40)赵沨曾“改译”过此曲,见刊时间较晚。赵沨:《斯节潘·拉辛》,《新音乐》(华南版),香港,1947年,第2卷,第1期,第20—21页。。

创作歌曲则有莱蒙托夫作诗、达尔戈梅斯基(Александр Сергеевич Даргомыжский)或柴科夫斯基创作的合唱曲《黄金色的浮云》(41)沙俄时期作曲家达尔戈梅斯基、柴科夫斯基均为此诗谱写合唱曲,至于实验音乐社演唱的是哪个版本不得而知。1937年时即有王荣廷译配的达尔戈梅斯基版本,见《音乐教育》(南昌),1937年,第5卷,第6期,第4—9页。后来,领导新音乐社的陈良(1924—)曾译配柴科夫斯基作曲的版本。、格林卡或卡林尼柯夫(Виктор Сергеевич Калинников)谱曲的合唱曲《云雀》(Жаворонок)、柴科夫斯基的浪漫曲《君是天使》(42)经反复查阅资料,考证出这首作品应该是柴科夫斯基的作品,又译“我的天才,我的天使,我的朋友”。乐谱曾刊于1941年7月出版的《苏联名歌集》,编者陈原译配,第104页。(Мой гений,мой ангел,мой друг)以及词曲作者、译配者不详的《少年农夫之幻想》。特别要提到的是鲍罗丁那部充满英雄主义与史诗气质的歌剧《伊戈尔王》选曲,即第四幕中的乡民合唱《逃亡》(43)陈良配歌版,参见〔俄〕维斯科瓦托夫等词,柴科夫斯基等曲,马稚甫译,陈良配:《俄罗斯合唱歌曲集》,北京:音乐出版社,1956年,第17—21页。。显然,曲名“逃亡”是译配者自己加的。不仅如此,原词Хан Гзак是波罗维茨人首领的名字,音译过来是“格查克”,译配者将之译为“暴力”,其抗战意识显而易见。

根据器乐曲填词的歌曲仅见一首,即俄罗斯钢琴家、作曲家安东·鲁宾斯坦(1829—1894)钢琴独奏小曲(2Mélodies,Op.3,之一),陈歌辛将之填词为《春来了》(44)由迈克尔·沃森(Michael Watson)改编成声乐作品《森林之声》(Voices of the Woods),早在1930年即由梁得所先生将其译为《迎春曲》,乐谱刊载于《良友》画报1930年第44期上。陈歌辛译配的歌谱可见《大众呼声》(第三集),上海:万象书店,1948年。。

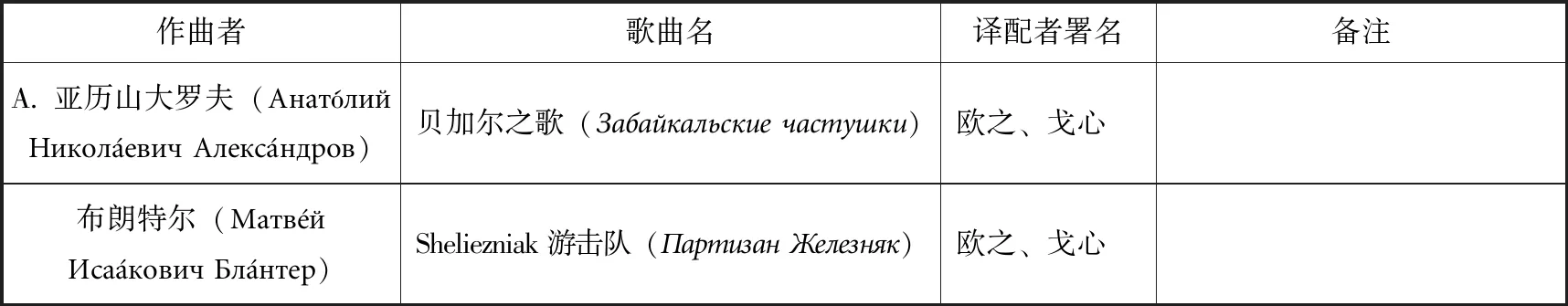

第二类是对苏联时期合唱曲的译配,译配者主要是姜椿芳、杨帆、陈歌辛等。此部分多为歌剧选段和电影歌曲,如捷尔任斯基的《从边疆到边疆》(出自歌剧《静静的顿河》)和《哥萨克之歌》(出自歌剧《被开垦的处女地》)(45)以上节目信息主要根据署名“洵”的《“实音”一周纪念演奏会》一文整理,载《学习》(半月刊),1941年,第4卷,第10期,总第258页。,A.亚历山大罗夫的《贝加尔之歌》、杜那耶夫斯基的《火犁行进歌》《农夫曲》《快乐的风》《船长歌》《祖国进行曲》《快乐的人们》、格·诺索夫(Георгий Никифорович Носов)的《司巧司之歌》(Песня о Щорсе)(46)又译为《萧尔斯之歌》,陈歌辛配歌,见阙仲瑶编:《苏联歌曲新编》,上海:上海新音乐出版社,1953年,第124—125页。、丹尼尔·波克拉斯的《祖国万岁》(47)库马奇词,丹尼尔·波克拉斯曲,欧嘉忻译歌。乐谱见上海《时代》杂志,1941年,第13期,第22页。、波克拉斯兄弟的《坦克车手歌》(实验音乐社节目单上写作“钢人铁马”)、普实阔夫的《我的歌声飞过海洋》(48)出自1936年的苏联电影《七勇士》(Семеро смелых),欧之译词,戈心配歌。乐谱见李绿永、赵沨主编《苏联音乐》,重庆:读书出版社,1941年,第135页。等。值得一提的是,虽然《祖国进行曲》已有姜椿芳和吕骥合作译配的版本流传,但发表在1941年《时代》杂志上的同曲译配署名为“欧嘉忻”(49)曲名改为《祖国歌》,见《时代》,1941年,第10期,第22页。,笔者推测“欧嘉忻”实为姜椿芳(笔名欧之)与陈歌辛(笔名“戈忻”)合在一起的化名。既如此,实验音乐社音乐会上演唱的《祖国进行曲》很可能是重新译配的。

表3.“孤岛”时期姜椿芳、杨帆、陈歌辛合作译配的苏联歌曲(50)笔者收集到的资料毕竟有限,实际译配的曲目应该更多。

续表

由译配版乐谱来看,根据马奴哀尔·拉莫斯(Manuel Ramos)作品填词的进行曲《长江》(51)原曲待考。2018年12月15日,笔者曾以该文在福州大学人文学院承办的“《中国音乐年鉴》第十四届学术研讨会”上做学术报告,汇报后苏州科技大学吕梅丝(Mercedes M.Dujunco)教授认为“Ramos”是菲律宾人的姓氏,她认为该作曲家很可能是菲律宾人。1941年《苏联音乐》收入该曲,据此推断,编者李凌或赵沨必视其为苏联作曲家。至于此人到底是苏联作曲家还是菲律宾作曲家抑或是另有所属,尚待方家指正。为独唱或齐唱曲,歌词以激荡的“长江”象征中国抗战之洪流,告诫人们只有斗争才能获得自由,这与《快乐的风》中的格言式警句“谁争取就会得到,谁探求终于会成功”(52)杨帆、歌辛译歌:《快乐的风》,《音乐世界》(上海),1939年,第2卷,第10、11、12期合刊,总第245—246页。颇为类似。除俄苏歌曲,实验音乐社的演出曲目还有威尔第歌剧《游吟诗人》第二幕的《炼铁》(AnvilChorus,现在一般译为《铁砧》)、格里格艺术歌曲的《期待》(53)《期待》乐谱可见《大众呼声》(第二集),上海:大众呼声社,1949年,第52页。在诗剧《培尔·金特》中,原曲出现于第四幕,此时索尔维格被培尔·金特抛弃,因仍眷念着曾经的恋人而唱起这首歌曲。译配者改动了第二段唱词,以“黑暗”与“光明”来隐喻中国抗战的现实与未来,“凯旋”一词显然是呼应战局。(现今通译为“索尔维格之歌”)等声乐作品,均无法确定其译配者。由于缺乏资料,部分歌曲尚不能确定词曲作者,如合唱曲《行船乐》与《普天同哭》,但这不影响我们判定实验音乐社传播俄苏歌曲的社会影响。

六、社会影响

自1920年代以来,俄苏歌曲以反帝、反奴役、反法西斯的思想内涵和深沉的情感在知识青年界传唱。初期,译介力量薄弱,至全面抗战爆发以后,第一本经过中文译配的苏联歌集《苏联名歌集》(陈原编译)才正式出版。在艰苦卓绝的抗日战争中,俄苏歌曲中雄壮的进行曲鼓舞了大众的斗志,低沉雄浑的悲歌慰藉不安的心灵,唤起对祖国的热爱以及对侵略者的反抗。时为青年翻译家的陈原以动人的笔触叙说译配苏联歌曲的强烈情愫:“歌中描写悲郁的旧俄生活的苦恼的情绪,使我联想起祖国受难的人群,我激动,痛苦挤压着我的心胸,我忍受着,却同时幻想起光荣的未来。……新的愉快的生活的旋律出现了,它使我欢欣,它使我喜悦,它使我竟至于歇司特里的狂叫起来。”(54)陈原编译:《苏联名歌集》,桂林:新知出版社,1941年,“前记”部分第2页。这又何尝不是身在“孤岛”的姜椿芳、陈歌辛等人的心声呢?

从相关报道来看,实验音乐社的演出并不缺乏观众,甚至出现一票难求的情况。一位几乎每场必听的热心听众写道:

实音是许多爱祖国、爱好音乐的人士所组织的,在音乐家陈歌辛先生领导之下,为了祖国的前途,为了音乐界的前途,坚苦的奋斗着。他们第一次的演出系在青年会,此后,又在公北小学、辣斐剧场、青年会等处演出过六次,都给予上海人士以良好的印象。他们每一次演出,笔者都要抽空去听,听了回来,总觉得余音缭绕,历久不灭。就像上了瘾一样,下次竟然有点儿非听不可的样子;笔者对于音乐并不“内行”,只因为他们以和谐、有节奏的调子,唱出了我心头所要说的话。(55)洵:《“实音”一周纪念演奏会》,《学习》半月刊,1941年,第4卷,第10期,第258页。

实际上,第一场公开演出结束之后,就有听众赞赏其合唱效果:

自从去年全沪业余声乐团体举行联合公演以来,我们无时无刻不盼望着同样的盛举。可是直到如今,才听到了和这性质相似的“实验音乐会”。……《序曲》(引者注:奥芬巴赫轻歌剧《地狱中的奥菲欧》序曲,德籍犹太音乐家梅也组建的五重奏团演奏)后是两首合唱。其一是全世界妇孺皆知的《伏尔加船夫曲》,合唱队员虽然是平素不曾受过好好的声乐训练的音乐爱好者,在演唱上却有着相当高的成就。尤其值得一提的是他们很听从指挥,因此把歌声交织成了一首伏尔加河上劳动者的音的图画。《行船乐》的轻重、快慢和各声部的合作都是相当成功的。……陈歌辛的指挥在合唱曲的表情上有独到的地方。(56)王公晏:《听实验音乐会》,《新闻报》,1940年6月18日,第11版。

不惟国人有此热忱,演出还引起外侨的关注与肯定。一篇来自西文《字林西报》“读者之声”栏目的外侨来信说:“《炼铁》唱得特别好,观众们非常赞赏,并且在音乐会尾声返场演唱。我希望上海的中外民众能有机会再次听到这些中国歌者更丰富的节目。”(57)Foreign Admirer,“Chinese Vocalists:Sing Foreign Choral Works”,North China Daily News,1940.9.11(6).

另从实验音乐社一周年纪念演奏会(58)这次音乐会共演出三场,分别在1941年7月31日、8月1日和8月18日晚八点在公共租界西区的俄国艺术剧院举行,其中8月18日的演出被称为“普及场”。后的评论来看,相较于器乐节目和独唱性的艺术歌曲而言,带有英雄主义和抵抗意识的苏联合唱曲更能引发听众强烈的思想认同与情感共鸣(59)同注。同注。。一位评论者这样说:

四部合唱的《司吉班·拉辛之歌》和七部合唱《普天同哭》,把我们亦像置身在参加葬仪,咬紧牙齿、准备用报仇来作为吊礼。《司巧司之歌》唱得正像一支久战的军队在我们眼前走过。……《从边疆到边疆》《哥萨克歌》以及其他的歌都唱得很好,唱得我的心都跳动起来……。我们自己已在参加“为国土的安全”“为快活的明天”而战,这些歌正是喊出了我们自己的口号,注入了无比的力量。(60)同注。

还有听众表示:“我们爱‘实音’的合唱,正因为他歌颂需要歌颂的一切。《从边疆到边疆》可以作为我保卫国土之安全的战歌,《普天同哭》为我们殉难的英雄的愤怒,而《囚徒歌》和《逃亡》那直接是一种控诉了。”(61)伯益:《“实音”普及场》,《申报》,1941年8月16日,第14版。面对如许赞誉,陈歌辛颇感自豪:

我们——实音的一群——曾经在过去一年间作过十次的大小演出,我们介绍了一部分国外的好的歌乐作品,介绍了国内许多新的独唱和合唱作品!经验告诉我们,越是和大众的情绪接近——对春天的渴望,对寒冷的搏斗,对光明的致敬,对丑恶的讽刺——便越为大众所热烈喜爱。(62)陈歌辛:《微辞》,《上海口琴界》,1941年,第2卷7月号,第35—36页。

如果我们把“孤岛”社会想象成丧失民族尊严的享乐世界,就无法理解上述听众对实验音乐社音乐会的感受,不仅漠视俄苏歌曲传播的群众基础,而且忽略了中国共产党在“孤岛”上海动员音乐家、组织音乐活动的社会意义。

七、为什么是陈歌辛?

回溯“孤岛”时期,由于左翼音乐家已纷纷撤出上海,仍在此地的著名音乐家或耕耘专业音乐教育或从事电影音乐与时代曲写作,他们大多无中共背景。《上海群众文化志》对1938年的上海歌咏活动有如下一段记录:

民国27年(1938年),铁铮、张昊、陈歌辛、郑守燕等人举办了一个歌咏指挥班,吸收各社团、学校、工厂、歌团中的指挥、教唱人员与活动分子约四五十人,借大沽路振西小学进行培训,教授乐理、指挥、教唱等音乐知识,学员边学边在各歌团教唱。(63)习文、季金安主编:《上海群众文化志》,上海:上海文化出版社,1999年,第137—138页。

陈歌辛曾在简历中写道:“1938—1941年,艺华、国华、新华、大同、华新等影片公司作曲,职业青年的群众团体指导,夜校及戏剧学校教员、话剧团体作曲、百代、胜利唱片公司作曲。”(64)陈歌辛:《上海电影制片厂填报的工资级别核定表》,上海档案馆,档案号:B177-3-87-100,填表时间:1956年11月14日。可见,担任职业青年的群众团体(音乐)指导是其“孤岛”时期的工作之一。不仅如此,他还活跃在其他演出活动中。以1938—1939年为例,1938年7月24日,他应美国第四海军陆战队之邀,在大光明大戏院独唱舒伯特的《海》《烦躁》等(65)佚名:《音乐界消息》,新兴音乐社编《音乐世界》(上海),1938年,第1卷,第1期。;12月18日,陈歌辛在中华口琴会八周年纪念慈善音乐会上演唱《渡(度)过这冷的冬天》一曲(66)小强:《“中华口琴会八周年纪念慈善音乐会”听后杂感》,新兴音乐社编《音乐世界》(上海),1939年,第2卷,第1期,第90页。,25日在益友社举办的“冬至交谊会”之夜上,他再次演唱这首歌曲,受到听众热烈欢呼(67)留生:《娱乐不忘救国——1938—1939年“联谊会”在上海的音乐活动》,《中央音乐学院学报》,2017年,第4期,第143页。。1939年11月,陈歌辛、张昊、郑守燕、秦鹏章等联合发起“联合音乐大会”为新四军征募寒衣,曲目中含有《抗敌歌》《旗正飘飘》等救亡歌曲,陈歌辛担任钢琴伴奏(68)天马:《业余音乐界发起联合音乐大会》,《申报》,1939年11月21日第12版;黄菊年:《上海“孤岛”时期的抗日救亡歌咏活动》,汪新主编《烽火忆抗战》,华文出版社,2015,第390页。。

毫无疑问,1938—1939年作为上海业余歌咏活动的主要指导者与组织者,陈歌辛具有音乐活动家的社会身份特征。然而,我们不应忘却他还是一位群众歌曲的重要创作者。早在1937年卢沟桥事变后,陈歌辛就加入先锋演剧队并任副队长在前线演出(69)《将出发之先锋演剧队》,《申报》,1937年8月10日,第10版。,此时作有《保卫卢沟桥》(70)乐谱见复旦大学《文摘》社:《文摘》(卢沟桥抗战特辑),1937年,第2卷,第2期,上海:黎明书局,1937年8月1日出版,总第250页。另外,冼星海的同名歌曲(歌词并不同)也载于同期。(章益词)、《劝买救国公债》(71)乐谱见《申报》1937年9月13日,第6版;良友歌咏社编印:《抗战新歌》,上海:良友歌咏社,1937年,第30页。(苏凤词)等抗敌歌曲。1937年9月19日上海联合口琴队举行“劝募救国公债空中口琴音乐会”,陈歌辛受邀参加并演唱《劝买救国公债》(72)《申报》,1937年9月19日,第6版。。1938年的冬天,陈歌辛深感时局的动荡、人心的惶恐,写出《侯春曲》和《渡(度)过这冷的冬天》,以寒冬隐喻身在“孤岛”的处境,以春天鼓舞人们坚持抗战。1939年,他又与戏剧家陈大悲、舞蹈家吴晓邦合作编创四部救亡题材的歌舞剧,即《罂粟花》《丑表功》《传递情报者》《春之消息》。

在译配俄苏歌曲之际,他以真名以及“戈忻”“戈心”等笔名发表《不准别人通过》《还政于民》《悼歌》《在铁火中》《毕业歌》等群众歌曲。舞剧《罂粟花》序幕曲《耕种》反映出他借鉴苏联歌曲的创作经验,首尾乐段是弱起且忧郁的和声小调,中段则是明朗的大调,手法简练、结构清晰。在《论作曲》一文中,他高度评价杜那耶夫斯基的歌曲准确地“抓住了民众的步伐的节奏”,建议音乐家学习、模仿,并阐明时代赋予作曲家的任务是以音乐作为抗战武器。

正因为陈歌辛的音乐活动能力、救亡意识与创作才华,中共地下党人姜椿芳适时与之展开合作,组建实验音乐社以推介俄苏歌曲,从而赋予陈歌辛“歌曲译配者”的新角色,并使其进一步接受共产主义思想的影响,陈钢的回忆就道出陈歌辛家中藏有《资本论》这一鲜为人知之事:

1941年12月16日晚,一队握着冲锋枪的日本宪兵冲进我家,抓走了爸爸——这个在“孤岛”时期公然跳上舞台、在大幕前高唱他自己创作的《度过这冷的冬天》的青年作曲家;而妈妈在第二天就赶紧通知姜椿芳等左翼文人转移和烧毁家中的原版《资本论》和《瞿秋白文集》等进步书籍。(73)陈钢:《母亲教我的歌》,载陈钢编著《玫瑰、玫瑰我爱你:歌仙陈歌辛之歌》,上海:上海辞书出版社,2002年,第157页。但是,笔者不得不指出,1949年前并未出版过以“瞿秋白文集”为书名的著作。

综上可见,陈歌辛在音乐创作与社会音乐活动方面自觉践行“文艺大众化”理念,契合抗战文化主潮。尤其是,1940年应诗人徐迟的约稿,他将鲁迅为悼念“左联”五烈士而作的七律《惯于长夜过春时》谱成艺术歌曲,用在同年8月3日香港举行的纪念鲁迅先生诞生六十周年特别演出哑剧《民族魂鲁迅》中,产生强烈的社会反响(74)笔者将有专文分析陈歌辛作曲的艺术歌曲《惯于长夜过春时》以及当时的演出情况,不再赘述。。单向度地将陈歌辛定格在为电影和唱片公司创作多为舞曲节奏的流行歌曲的刻板印象中,就难以理解他译配俄苏歌曲、参与歌咏运动的行为。正如音乐史学家戴嘉枋先生指出,在音乐家的研究中,我们应当重视被“历史想象”隐匿的历史真实(75)2017年11月13日,戴嘉枋先生在上海音乐学院作题为“20世纪中国音乐家的‘立体’研究”的学术讲座。见讲座报道《戴嘉枋教授主讲蔡元培讲堂第二十一期》,网址:http://www.shcmusic.edu.cn/view_0.aspx?cid=330&id=23&navindex=0,检索时间:2019年12月。。换句话说,面对复杂的现象世界,“历史想象”背后的思维定式不利于看清其整体面目。

八、后续传播

“孤岛”时期,姜椿芳、陈歌辛等人合作译配的俄苏歌曲亦传播到抗战大后方,比如1941年7月重庆出版的、由新音乐运动领导者李凌、赵沨主编的《苏联音乐》以及同一时期在香港、上海两地出版的《苏联名歌一集:喀秋莎》均收入姜椿芳(署名“欧之”)与陈歌辛(署名为“歌幸”“戈心”)合作译配的《集体农庄女庄员进行曲》《火犁进行曲》《我的歌声飞过海洋》《贝加尔之歌》《Sheliezniak游击队》等五首作品。

1941年12月8日,日本突然发动对美国海军基地珍珠港的袭击,当天日军进占上海租界,上海全面沦陷。很快,陈歌辛被日本宪兵抓捕,实验音乐社活动告停。即使日本控制了上海租界,苏联电影也并未在此绝迹,这与《苏日中立条约》(76)1941年4月13日苏联和日本签订《苏日中立条约》,至1945年雅尔塔会议进行战后格局谈判,苏联一直未与日本宣战,直至1945年8月8日,苏联才正式对日宣战。有部分关系。至少1942年仍有《归来》(Возвращение)、《光明之路》(Светлый путь)、《伏尔加,伏尔加》(Волга—Волга)等影片在上海公映。译配苏联歌曲的工作亦未停顿,笔者统计上海沦陷时期发表于《时代》杂志上的译配歌谱共55首(77)部分乐谱并未署名译配者。,以署名“嘉喜善”译配者为最多(78)朱佳宁认为“嘉喜善”为姜椿芳的又一笔名。朱佳宁:《〈苏联文艺〉译者笔名考述》,《中国现代文学研究丛刊》,2016年,第9期,第39页。其余歌曲,或署名“旺嘉喜”“欧尼嘉”“欧嘉徐”,或未署名译配者。,计有27首。曾为实验音乐社成员的朱珉、周璐等人组成“巨轮社”(或称“巨轮声乐团”),在“苏联呼声电台”不时播唱俄苏歌曲(79)习文、季金安主编:《上海群众文化志》,上海:上海文化出版社,1999年,第139页。。1943年8月“日伪上海特别市市政府”发布《市府关于抄发禁止歌曲清册训令》,罗织一批“拟予禁止使用之歌曲”,前述俄苏歌曲名列其间(80)上海市档案馆编:《日本侵略上海史料汇编》(中),上海:上海人民出版社,2015年,第790—791页。。正因为“被禁”,此后“苏联呼声电台”就再没有登出播唱俄苏歌曲的曲目单,不过仍有播唱苏联歌曲的预告。

解放战争时期,原本在“孤岛”时期译配的苏联歌曲,以署名“戈忻”配歌的方式见刊于1948—1949年发行的《大众呼声》歌曲集,如《嗳!多么好!》(现在一般译为“哎,多么好!”)、《心》(现在一般译为“美丽的姑娘千千万万”)、《假如Volga泛滥》(现在一般译为“如果伏尔加河水泛滥”)、《梦儿走到门口》(又译“摇篮曲”,现在一般译为“梦儿来到大门边”)、《嗳,唱得响些》(现在一般译为“青年歌”)等。

中华人民共和国成立后,上述译配歌曲起初仍在各种苏联歌曲集中“露面”,如1950年代初期陈歌辛编译的《苏联歌曲》(共两集)(81)有说法认为1944年陈歌辛在上海还曾编辑出版《中苏新歌》,比如《中国音乐书谱志》(北京:人民音乐出版社,1994年,第104页),薛范《俄罗斯和苏联歌曲在中国的传播及影响》(前引,第119页)等。但是从当时上海的政治状况以及陈歌辛的个人处境来看,编辑、出版苏联歌曲几乎是不可能完成的。以及阙仲瑶编的《苏联歌曲新编》。凡此种种均属实验音乐社译介俄苏歌曲之赓续,其影响面不可谓不广泛。后来由于一批新的苏联歌曲译配版本涌现,以及陈歌辛在1957年被错划为“右派”分子(82)丁涧:《才华横溢惜早逝——作曲家陈歌辛》,《中国近现代音乐家传》(第2卷),向延生主编,沈阳:春风文艺出版社,1994年,第482页。,上述译配版本才消失在新出版的俄罗斯和苏联歌曲集中。