研发合作中伙伴多样性对企业创新绩效的影响机理

王兴秀 李春艳

摘要:开放式创新背景下,研发合作是企业提升创新绩效的重要方式,合作伙伴往往具有多样性。鉴于现有研究主要致力于探讨外部伙伴多样性对创新绩效的直接影响和边界条件,较少涉及内部伙伴多样性和作用机制,可基于内部和外部两个视角对研发合作中伙伴多样性对创新绩效的影响进行分析,探索协同创新广度和深度在两者间的中介作用。基于2001—2019年553家高新技术上市公司面板数据,采用负二项回归模型进行实证检验发现,类型多样性对创新绩效具有正向促进作用,层级多样性与创新绩效呈倒U型关系;协同创新广度和深度均在类型多样性、层级多样性与创新绩效间起部分中介作用,且相比而言,协同创新广度的中介作用更强;与开发性创新相比,类型多样性对探索性创新具有更大的促进作用,而层级多样性的提升则先抑制开发性创新,再抑制探索性创新。在实践中,企业为更好地通过研发合作开展创新活动,提升创新绩效,一要积极采取开放式创新模式,对外与不同类型伙伴合作,对内与集团不同层级伙伴合作,整合内外部创新资源与要素,同时警惕层级多样性过高对企业创新造成负面影响;二要提高研发合作管理能力,拓展研发合作创新协同的广度和深度特别是广度,搭建伙伴多样性与企业创新间的桥梁;三要根据伙伴多样性对二元创新的差异化影响,因地制宜发挥伙伴多样性优势,优先开展探索性创新活动,提高创新质量。

关键词:类型多样性;层级多样性;创新绩效;协同创新

中图分类号:F272.5文献标识码:A文章编号:1007-8266(2020)09-0089-11

基金项目:吉林省教育厅“十三五”科学研究规划项目“社会网络视阈下吉林省医药生产企业创新生态系统测度、评价及发展研究”(JJKH20200596SK);长春大学春蕾项目“跨制度联盟网络对企业创新的影响机制——以大健康产业为例”(SKC201901)

一、引言

随着产品和技术的复杂化,企业创新成本和风险不断增加,单个企业凭借自身力量越来越难以实现创新。面对这样的困境,大量企业选择与多个合作伙伴同时保持研发合作关系,通过开放式创新提升创新能力。在开放式创新背景下,研发合作具有跨学科、跨部门、跨层级的特点,其成员一般来说包括供应商、客户、子公司、大学、科研机构等[ 1 ]。对参与研发合作的企业而言,这意味着合作伙伴具有多样性。合作伙伴多样性如同一把双刃剑,一方面有助于企业扩大创新资源搜索范围,提高创新效率,降低研发成本和风险[ 2 ];另一方面会导致合作伙伴利益冲突加剧,管理成本不断增加,为企业创新造成负面影响[ 3 ]。

在这样的背景下,伙伴多样性对企业创新的影响受到国内外学者广泛关注。陈立勇等[ 3 ]认为,研发成员多样性与利用式创新、探索式创新均呈倒U型关系。殷俊杰等[ 4 ]指出,多种类型合作伙伴是企业创新资源的重要来源,创新搜索强度和联盟惯例正向调节伙伴多样性与创新绩效的倒U型关系。德格纳(Degener P)等[ 2 ]基于对德国生物技术企业的考察指出,伙伴多样性有利于创新,联盟管理能力正向调节两者关系。这些研究的共同特点在于,对伙伴多样性的测量局限于外部伙伴多样性,如类型多样性、地理多样性等,缺乏对内部伙伴多样性的衡量。事实上,研发合作伙伴配置问题往往更加复杂,除与不同类型的外部伙伴合作外,与集团内部各层级企业协同研发的现象也非常普遍[ 5 ],这表明层级多样性在研发合作中的作用也不容忽视。那么,层级多样性对企业创新有着怎样的影响呢?此外,现有研究大多认为伙伴多样性对创新具有直接影响,且聚焦伙伴多样性的边界条件,较少涉及其作用机制。研发合作经常受到伙伴利益诉求冲突、机会主义行为等问题的影响,企业与伙伴创新协同的范围和程度至关重要。协同创新的广度和深度体现了合作伙伴在资源互补、效率提升等方面共同努力的程度[ 6 ]。这既容易受伙伴多样性影响,又对企业创新能力提升具有重要作用。那么,协同创新的广度和深度是否在伙伴多样性与企业创新间起中介作用呢?针对上述问题,本研究在类型多样性基础上,将层级多样性纳入伙伴多样性概念,探讨其对创新绩效的重要影响,并分析协同创新广度和深度在这一影响过程中的作用。

本研究的贡献在于,从内外两个方面分析了伙伴多样性对企业创新的作用机理,揭示了协同创新广度和深度在二者间的中介作用,为伙伴多样性对企业创新的影响路径提供了新的证据,为企业通过研发合作开展创新活动提供借鉴。

二、文献综述

(一)伙伴多样性与创新绩效关系研究

伙伴多样性指合作伙伴在资源、能力、知识、技术基础等方面的差异程度[ 7 ]。关于伙伴多样性与创新绩效关系的研究主要涉及伙伴多样性对创新绩效的直接影响、边界条件、作用机制等方面。

从直接影响来看,国内外学者的观点可大致分为三种:第一种观点认为,伙伴多样性正向促进创新绩效的提升。比如,范比尔斯(Van Beers C)等[ 8 ]指出,伙伴功能多样性有利于企业突破性创新,地理多样性有利于渐进性创新;余菲菲[ 9 ]认为,对科技型中小企业而言,伙伴成员多样性越强,技术创新成果越丰富。第二种观点认为,伙伴多样性与创新绩效间存在非线性关系。比如,杨震宁等[ 10 ]指出,伙伴类型多样性、地理多样性与技术创新绩效之间存在显著的倒U型关系;崔(Choi J)[ 11 ]提出,伙伴技术基础和研发经验的多样性均与创新绩效呈倒U型关系。第三种观点认为,伙伴多样性对创新绩效具有负面影响。比如,本特松(Bengtsson L)等[ 12 ]發现,不同类型合作伙伴的数量抑制创新绩效的提升。

从边界条件看,现有研究主要在以下三个方面进行了探索:一是联盟管理。崔(Cui A S)等[ 13 ]指出,联盟经验、核心企业控制、联盟管理能力可增强伙伴多样性与企业创新的关系。弗拉萨夫列维奇(Vlaisavljevic V)等[ 14 ]认为,联盟组合协调能力与前瞻性的合作伙伴选择能力均正向调节伙伴类型多样性对技术创新的正向影响。二是知识分布与创造。哈格多恩(Hagedoorn J)等[ 15 ]指出,行业模块化程度、知识分布范围正向调节类型多样性与创新绩效间的倒U型关系,负向调节类型相关性与创新绩效间的倒U型关系。乌伊特(Wuyts S)等[ 16 ]指出,先前技术知识负向调节伙伴技术基础多样性与产品创新的U型关系,而多样化知识正向调节两者间的关系。三是治理机制。崔[ 11 ]提出,正式合同有助于降低合作关系的不确定性,关系治理能降低任务难度,促进复杂技术活动的开展,两者将正向调节伙伴多样性与创新绩效间的倒U型关系。

从作用机制看,相关研究尚处于起步阶段。马丁内斯(Martinez G M)等[ 17 ]将伙伴多样性分为地理多样性、横向多样性和纵向多样性,认为人力资本和社会资本投入在伙伴多样性与创新绩效倒U型关系中起中介作用。卢塞纳(Lucena A)等[ 18 ]指出,知识组合能力在伙伴多样性与创新绩效的正向关系中起中介作用。

(二)协同创新相关研究

协同创新指创新主体相互合作以实现知识增值的价值创造过程,包括微观层面的科研团队内部和相互间的协同、中观层面的产学研协同、宏观层面的创新系统与经济系统协同[ 6 ]。与本研究相关的探讨主要集中在影响因素和影响效应方面。

协同创新受创始人特征、外部环境、邻近性等因素影响。冈村(Okamuro H)等[ 19 ]指出,创始人特征,如教育背景、隶属于学术协会等,对企业与学术机构的合作非常重要,而先前的创新产出和工作经验对与商业伙伴合作具有积极影响;相比于独立企业,隶属于企业集团的企业更有可能进行研发合作。洪伟(Hong W)等[ 20 ]认为,各级政府对产学合作的鼓励或干预将降低地理距离对产学合作的阻碍,社会邻近性和大学声望有助于非本地产学合作。菲亚兹(Fiaz M)[ 21 ]指出,稳定的政治环境和有力的政府扶持对协同创新具有正向影响。夏丽娟等[ 22 ]指出,技术邻近与协同创新绩效呈现倒U型关系。

现有研究大多认为,协同创新有助于创新主体整合内外部资源,促进知识积累和组织学习,提高企业创新能力。陈劲等[ 23 ]指出,产学研协同合作有利于创新资源优化,实现协同效应。本特松等[ 12 ]发现,与不同类型合作伙伴的合作深度与创新绩效正相关。科巴格(Kobarg S)等[ 24 ]将研发项目中合作伙伴类型的多少作为合作广度,而将与伙伴合作的强度视为合作深度,提出合作广度与激进型创新呈倒U型关系,合作深度与渐进型创新呈倒U型关系。刘志迎等[ 25 ]研究了企业与不同类型合作伙伴协同创新对创新绩效的影响,认为企业与政府、竞争者、供应商等伙伴的协同创新对创新绩效有显著正向影响。

上述研究从多个方面探索了伙伴多样性与创新绩效的关系,考察了协同创新的影响因素和影响效应,为本研究的开展提供了借鉴。但现有研究仍然存在三点不足:一是专注于外部伙伴多样性对创新绩效的影响,缺乏对内部伙伴多样性与创新绩效关系的探讨,而梅里(Meili R)等[ 26 ]提出,在开放式创新环境中,内部多样性也是伙伴多样性的重要维度;二是聚焦于伙伴多样性对创新绩效影响的边界条件,对其作用机制的研究较少;三是分别对合作伙伴邻近性与协同创新的影响、协同创新对企业创新绩效的作用进行了探索,但对伙伴多样性、协同创新与企业创新绩效之间关系的认识不够深入。因此,本研究将从内部和外部两个方面着手探索不同类型伙伴多样性对企业创新的直接影响,构建基于协同创新的中介效应模型,试图识别伙伴多样性对创新绩效影响的关键路径。

三、研究假设

(一)伙伴多样性对创新绩效的直接影响

在研发合作中,伙伴多样性程度越高,汇集的创新资源与知识要素越丰富,越有助于创新绩效的提升。结合江(Jiang R J)等[ 7 ]、梅里等[ 26 ]的研究,本研究基于外部多样性和内部多样性两个角度,将伙伴多样性分为类型多样性和层级多样性,探讨其对企业创新的影响。

类型多样性指研发合作中伙伴类型的异质性程度[ 14 ]。类型多样性对企业创新产生正反两个方面的影响:一方面,企业创新需要多样化的知识,类型多样性可帮助其接触更多的信息,有利于获取异质性知识,从而提高企业认知和解决问题的能力,且不同视角的经验接触有利于企业学习,从而促进企业创新[ 27 ];另一方面,类型多样性可能成为组织间学习的障碍,因为伙伴类型越多,伙伴之间知识分享和转让的交易成本就越高,并面临利益分配不公、机会主义等问题[ 10 ]。因此,在类型多样性較低时,随着类型多样性的提高,企业能够借助合作的协同效应与多样化的合作经验,丰富知识储备,提高学习能力,有利于企业创新;相反,在类型多样性已经比较高的情况下,合作伙伴之间的协调、监测和沟通成本不断提高,机会主义风险增加,对知识吸收能力也提出了挑战,不利于企业创新。可见,类型多样性与企业创新之间并非单纯的线性关系。由此,本研究提出如下假设:

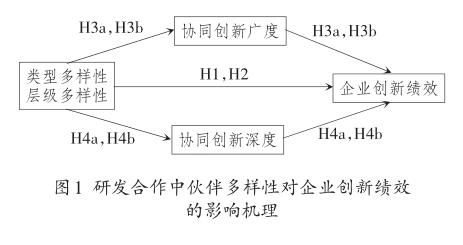

H1:类型多样性与创新绩效呈倒U型关系。

层级多样性指合作伙伴在集团组织结构中法人层级的差异。随着外部环境的复杂化,组织规模不断扩大,H型、M型组织结构成为主流。在研发合作中,企业经常与不同组织层级的伙伴合作,如母子公司、子子公司合作研发等[ 28 ]。层级多样性一方面会丰富创新资源获取方式,因为位于不同组织层级的伙伴所接触的资源和信息、所具备的能力及思维方式均存在差异;另一方面会缩短知识流动的环节,降低知识流动的成本,减少知识传播的扭曲,有助于创新知识共享。此外,受股权控制关系影响,层级多样性可保持创新活动的持续性,降低创新过程的交易成本,提高专用性创新资产的投入。卡穆里沃(Kamuriwo D S)等[ 29 ]指出,在层级制的控制下可组织多学科创新活动,其协调成本较低,利益侵占问题较少,有助于知识集成。尽管层级多样性有助于企业实现集团内部资源共享,提升创新能力,但较高的层级多样性也会带来诸多问题。一方面,由于集团内研发资源有限,不同层级成员间存在竞争关系,随着层级多样性的提高,竞争程度加剧,将降低伙伴合作的积极性;另一方面,研发过程中集团内各层级成员的加入,将增加沟通协调时间,提高组织决策成本,且容易导致信息超载,降低决策效率,不利于企业创新。陈志军等[ 28 ]也提出,母子公司、子子公司合作研发过程中存在子公司合作意愿不足、母公司涉入过度、协同不足、资源分散等问题。因此,层级多样性与企业创新之间并非单纯的线性关系。由此,本研究提出如下假设:

H2:层级多样性与创新绩效呈倒U型关系。

(二)协同创新的中介作用

在研发合作中,合作伙伴在创新活动中的投入程度將影响创新协同效应的大小,进而对创新绩效产生影响。因此,企业与伙伴创新协同的范围和程度亟需关注。借鉴科巴格等[ 24 ]的研究,本研究将协同创新分为协同创新广度和协同创新深度,探索其在伙伴多样性与创新绩效关系中的作用。

协同创新广度指研发合作中企业与伙伴创新活动所涉及技术领域的多样性程度。企业将通过伙伴多样性影响协同创新广度。具体而言,类型多样性一方面能够提高创新资源、技术信息、社会资本的多样性,有助于企业与伙伴在多个技术领域进行探索;另一方面能够拓展知识宽度,促进知识集成,推动多技术领域的交叉融合,进而提高协同创新广度。但是,类型多样性强意味着合作动机的多样化和伙伴关系的复杂化,会导致合作管理成本提高,从而抑制协同创新广度的提升。层级多样性可提升合作中信息的透明度,带来开放性的创新气氛,有助于实现创新资源共享,激发并支持伙伴在多个技术领域开展创新活动。不过,层级多样性的提高也意味着伙伴之间竞争程度的加剧,会导致协同成本的增加,将降低协同创新的广度。

协同创新广度较高的合作一般涉及多次二元创新活动。企业通过合作既可参与能够深化已有知识、完善现有技术、改进现有产品性能的开发性创新活动,提升技术水平,也可开展探索性创新,追求新技术和新产品。开发性创新与探索性创新的结合有助于企业提高整体创新能力。此外,合作的协同创新广度越高,所拥有的技术基础越广泛,资源整合经验越丰富,理解和吸收异质性知识的能力越强,越能更好地应对创新的复杂性,提高抗风险能力,进而有效支持企业开展创新活动,提高创新绩效。由此,本研究提出如下假设:

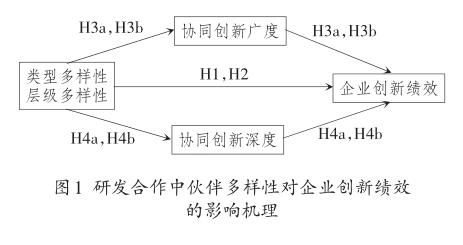

H3a:协同创新广度对类型多样性与创新绩效的倒U型关系起中介作用;

H3b:协同创新广度对层级多样性与创新绩效的倒U型关系起中介作用。

协同创新深度指企业与合作伙伴间互动的强度[ 24 ]。类型多样性一方面通过广泛的信息渠道,即合作的雷达效应[ 30 ],拓宽研发思路和视角;另一方面丰富创新资源和要素,形成规模经济,进而提高协同创新深度。不过,随着类型多样性的提升,合作伙伴创新诉求差异变大,管理成本上升,将减弱其对协同创新深度的提升作用。层级多样性通过打破组织内的等级体系,形成内部开放的创新氛围,提高资源利用效率,同时丰富技术创新思维,增加认知资本,借助股权控制关系促进知识在集团内无障碍转移,从而提高协同创新深度。不过,层级多样性的提高会增加企业管理难度,导致创新效率下降。

合作的协同创新深度较高意味着伙伴之间信任程度较高,在信息共享、知识集成、资源配置等方面具有优势,进而能促进企业创新。此外,协同创新深度较高意味着伙伴之间互动更频繁,关系更密切,这将缩短伙伴之间的认知距离,降低组织学习难度,从而提高创新效率。事实上,协同创新深度是合作伙伴交流互动与资源承诺意愿的表现,是突破层级、类型等无形边界进行创新活动的体现,是企业向伙伴主动学习的重要机制。一方面,企业通过类型多样性和层级多样性提升协同创新深度;另一方面,企业通过深度协同创新实现创新资源重构与创新能力提升,进而提高创新绩效。由此,本研究提出如下假设:

H4a:协同创新深度对类型多样性与创新绩效的倒U型关系起中介作用;

H4b:协同创新深度对层级多样性与创新绩效的倒U型关系起中介作用。

根据上述研究假设,得到本研究框架,具体参见图1。

四、研究设计

(一)数据来源

研究样本来自沪深A股高新技术上市公司,即获得过高新技术企业认定的上市公司。高新技术上市公司创新意愿较强,参与研发合作的需求较大,创新活动频繁。根据国泰安(CSMAR)数据库统计,2001年1月至2019年12月期间,沪深A股上市公司中共有3 083家曾被认定为高新技术企业。本研究选取553家认定信息披露齐全的上市公司作为研究对象,借助其研发合作与公司特征数据进行研究。根据中国证券监督管理委员会2017版《上市公司行业分类指引》的行业分类标准,样本企业分布于16个行业大类的56个细分行业,其中样本量排名前三的行业,一是计算机、通信和其他电子设备制造业,二是电气机械及器材制造业,三是医药制造业。

企业研发合作数据分五个步骤采集:一是通过国家知识产权局专利检索及分析系统手工收集专利申请数据,检索范围为2001年1月1日至2019年12月31日,检索类型为常规检索;二是筛选出企业与伙伴联合申请的专利数据,共计申请专利62 750项;三是对合作数据按年份进行合并,收集历年合作伙伴名称、合作所涉及技术领域、合作次数、伙伴数量;四是利用企查查数据库查询样本企业曾用名及其与合作伙伴关系,并通过浏览企业官方网站等方式进行核实;五是计算伙伴多样性和协同创新变量。同时,通过国泰安(CSMAR)数据库收集企业特征数据,涉及历年总资产收益率、资产负债率、研发经费支出等。此外,为避免极端值的影响,对连续变量在1%和99%分位上进行缩尾(Winsorize)处理。

(二)变量测量

1.因变量

本研究的因变量为企业创新绩效(TI),借鉴马丁内斯等[ 17 ]的研究,采用三年内企业发明专利、实用新型专利、外观设计专利申请数的总和进行衡量。利用专利来测度创新绩效是创新研究常用的做法。由于本研究关注高新技术上市公司,专利申请既是它们保护创新成果的重要措施,又是高新技术企业认定的必要条件,专利数量基本上能够客观体现高新技术上市公司的创新绩效。

2.解释变量

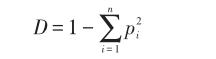

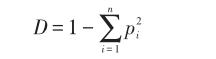

本研究的解释变量为类型多样性和层级多样性,采用布劳(Blau)指数进行测度。该指标计算公式如下:

其中,D代表多样性,本研究主要指类型多样性(PTD)和层级多样性(PLD),p代表所属类别的占比,即当年所有合作伙伴中属于类型i的数量占合作伙伴总数的比重,i代表所属类别编号[ 2-3 ]。数值越大,代表多样性越强,反之,则越低。在类型多样性方面,参考杨震宁等[ 10 ]、德格纳等[ 2 ]的研究,将合作伙伴划分为六种类型:一是集团内其他企业;二是设备、原材料或软件供应商;三是客户或消费者;四是市场竞争者或同行其他企业;五是大学、研究机构和中心;六是其他。在层级多样性方面,结合江等[ 7 ]的研究和高新技术上市公司合作现状,将合作伙伴组织层级划分为五种类型:一是母公司或母公司以上;二是同组织层级公司;三是一级子公司;四是二级子公司或二级子公司以下;五是其他。

3.中介变量

本研究的中介变量为协同创新广度(CO_G)和协同创新深度(CO_S)。结合寿柯炎等[ 31 ]、杨震宁等[ 10 ]的研究,采用联合申请专利的技术多样化程度测量协同创新广度。依据企业与伙伴联合申请专利的主分类号类别数量加总的方式来测量协同创新广度,其中发明专利和实用新型专利的主分类号为A至H八类,再加上外观设计单独为一类,共计九类。如果企业与合作伙伴联合申请的专利涉及上述九类,则协同创新广度取值为9;如果只涉及一类,则取值为1。数值越大,说明协同创新广度越大,反之越小。参考科巴格等[ 24 ]、陈立勇等[ 3 ]的研究,采用企业与合作伙伴联合申请专利的平均次数来测量协同创新深度,联合申请专利的平均次数越多,代表协同创新深度越大,反之越小。

4.控制变量

为排除其他可能影响创新绩效的因素,借鉴相关研究,选取八个控制变量:一是企业规模(SIZE),即总资产的自然对数;二是企业年龄(AGE),即观察年份减去成立年份再加1;三是研发费用(R&D),即研发经费支出的自然对数;四是资产负债率(LEV);五是总资产收益率(ROA);六是国有企业(SOE);七是研发合作经验(CE),即是否曾与伙伴联合申请专利,是取1,否取0;八是行业(Industry),即行业大类虚拟变量。

五、实证分析

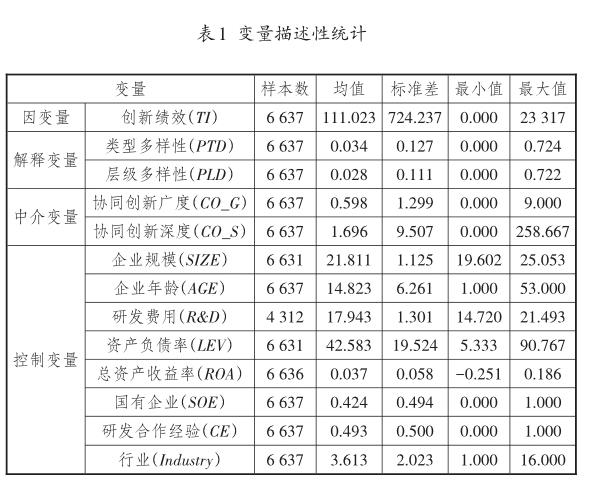

(一)描述性统计

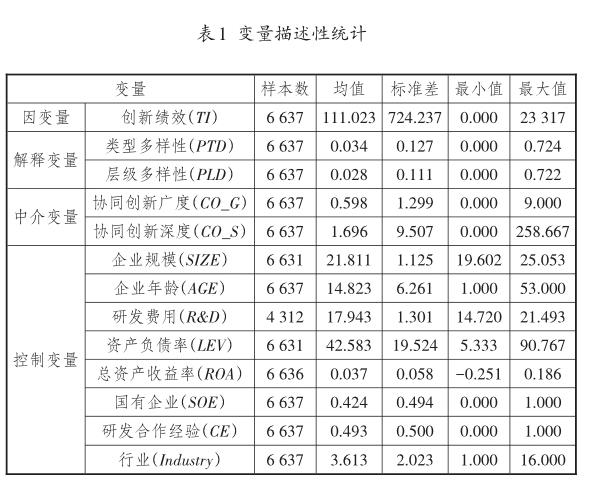

表1为变量的描述性统计结果。由表1可知,样本企业三年内专利申请总数的均值为111.023,最小值为0,最大值为23 317,标准差为724.237,表明企業技术创新比较活跃,但不同企业创新绩效差距较大;协同创新深度的均值为1.696,协同创新广度的均值为0.598,表明协同创新广度有待提高;类型多样性和层级多样性的均值分别为0.034、0.028,说明伙伴多样性均呈明显的两级分化趋势。

(二)假设检验

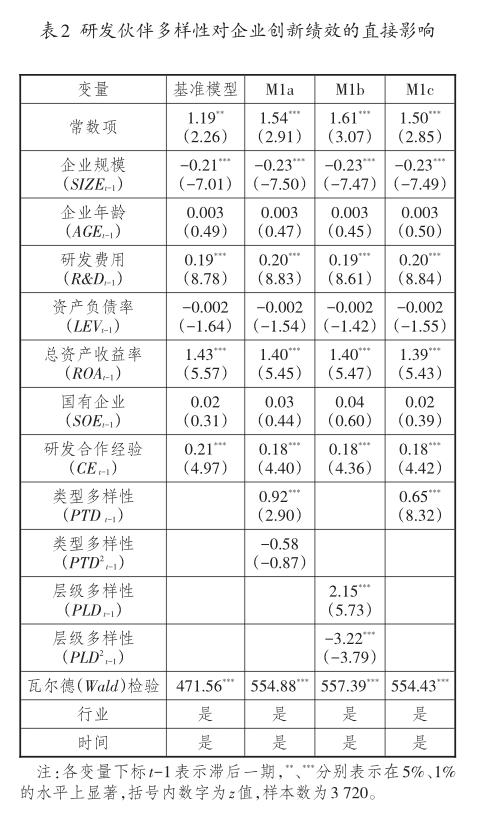

1.伙伴多样性对创新绩效的直接影响

研究数据属于面板数据且因变量有过度离散特点,根据豪斯曼检验结果,选取固定效应负二项回归模型对假设进行检验。对涉及平方项的变量进行中心化处理,然后代入回归方程。伙伴多样性对创新绩效直接影响的回归分析结果参见表2。从基准模型可知,较高的研发费用、总资产收益率与研发合作经验均会促进企业创新,而较大的企业规模则会抑制企业创新,这与崔等[ 13 ]的研究结论一致。模型M1a显示,在控制企业年龄、规模等变量后,类型多样性的一次项对创新绩效具有显著的正向影响(回归系数β=0.92,显著性p<0.01),而类型多样性的平方项影响并不显著,表明类型多样性与创新绩效存在显著正向线性关系,倒U型关系未得到证实,H1得到部分支持。从模型M1b可知,层级多样性的一次项对创新绩效具有显著正向影响(β=2.15,p<0.01);层级多样性的平方项对创新绩效具有显著负向影响(β= -3.22,p<0.01),说明层级多样性与创新绩效间存在显著的倒U型关系,H2得到实证支持。

2.协同创新广度和深度的中介作用

为验证协同创新广度和深度的中介作用,首先将类型多样性的一次项纳入回归方程,得到表2的模型M1c。然后,以协同创新广度为因变量,以类型多样性和层级多样性为解释变量分别进行回归,得到表3的模型M2a和M2b;以协同创新深度为因变量,以类型多样性和层级多样性为解释变量分别进行回归,得到模型M3a和M3b。接下来,在模型M1c和M1b的基础上,引入协同创新广度和深度,分别得到模型M4a和M4b,而后对中介效应进行检验。

模型M1c显示,类型多样性对创新绩效具有显著的正向影响(β=0.65,p<0.01);模型M2a显示,类型多样性对协同创新广度具有显著的正向影响(β=0.34,p<0.05);模型M3a显示,类型多样性对协同创新深度具有显著的正向影响(β=1.10,p< 0.01);模型M4a显示,协同创新广度对创新绩效具有显著的正向影响(β=0.14,p<0.01),协同创新深度对创新绩效具有显著的正向影响(β=0.003,p< 0.01),加入协同创新广度和深度后,类型多样性的回归系数从0.65下降到0.23(p<0.01)。这表明,协同创新广度和深度均在类型多样性对创新绩效的正向影响中起部分中介作用,因此H3a和H4a得到部分支持。

模型M1b显示,层级多样性与创新绩效之间具有显著的倒U型关系;模型M2b显示,层级多样性的一次项对协同创新广度具有显著的正向影响(β=1.15,p<0.05),层级多样性的平方项对协同创新广度具有显著的负向影响(β= -1.71,p<0.1);模型M3b显示,层级多样性的一次项对协同创新深度具有显著的正向影响(β=2.61,p<0.01),层级多样性的平方项对协同创新深度具有显著的负向影响(β=-3.36,p<0.05);模型M4b显示,协同创新广度对创新绩效具有显著的正向影响(β=0.14,p< 0.01),协同创新深度对创新绩效具有显著的正向影响(β=0.003,p<0.01),加入协同创新广度和深度后,层级多样性一次项的回归系数从2.15下降到1.14(p<0.01),平方项的回归系数从-3.22下降到-2.05(p<0.01)。这表明,协同创新广度和深度均在层级多样性与创新绩效的倒U型关系中起部分中介作用,因此H3b和H4b得到实证支持。

经计算,协同创新广度在类型多样性、层级多样性与创新绩效关系中的中介效应占总效应的比重分别为7.32%和7.49%;协同创新深度在类型多样性、层级多样性与创新绩效关系中的中介效应占总效应的比重分别为0.51%和0.36%。这表明,与协同创新深度相比,协同创新广度在类型多样性、层级多样性与创新绩效关系中的部分中介作用更明显。

为验证中介效应的稳健性,采用苏伯尔(So? bel)检验和拔靴法(Bootstrap)进一步验证中介效应,分析结果参见表4。由表4可知,协同创新广度和深度在类型多样性、层级多样性与创新绩效之间的中介效应均通过了苏伯尔检验,其间接效应系数的上下限均不包括0,说明协同创新广度和深度的中介效应显著。

3.进一步研究

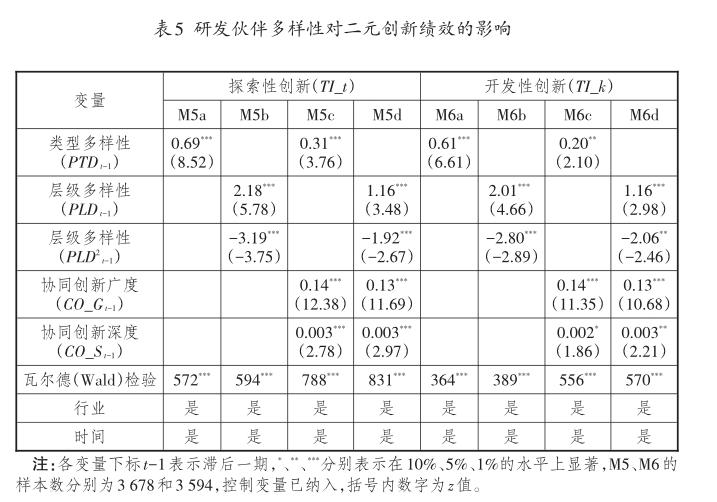

根据二元创新理论,企业创新可分为开发性创新、探索性创新两种类型。其中,开发性创新指深化现有合作网络延续既定技术轨迹的创新行为,探索性创新指与外部建立广泛合作脱离现有技术轨迹的创新行为[ 17 ]。开发性创新和探索性创新在战略目标、学习路径、资源需求等方面存在差异。基于此,本研究用三年内发明专利申请数代表探索性创新(TI_t),用三年内实用新型和外观设计专利申请数的加总代表开发性创新(TI_k),并进行分组回归,回归结果参见表5。

根据表5,类型多樣性对探索性创新和开发性创新均有显著促进作用,层级多样性对二元创新起着先提升后抑制的倒U型作用,协同创新广度和深度在伙伴多样性与二元创新关系中起部分中介作用。从回归系数看,类型多样性更有利于探索性创新(β=0.31,p<0.01)。根据模型M5d和M6d的分析结果,层级多样性与探索性创新(β=- 1.92,p< 0.01)、开发性创新(β=- 2.06,p<0.05)均呈显著的倒U型关系,且探索性创新、开发性创新峰值估计所对应的层级多样性值分别为0.302和0.282。可知,随着层级多样性的提升,其将先抑制开发性创新,再抑制探索性创新。由于探索性创新要求知识宽度的拓展,开发性创新依赖知识深度的提升[ 3 ],随着伙伴多样性的提升,伙伴间异质性知识不断增多,知识宽度不断拓展,因此相比于开发性创新,探索性创新能从伙伴多样性中获得更多发展机会。

4.稳健性检验

为保证实证结果的可靠性和稳健性,本研究采用以下三种方式进行稳健性检验:一是考虑到专利申请与专利授权的差异,以企业三年内所获得专利授权数的总和作为因变量进行回归分析;二是对解释变量滞后二期进行回归分析;三是通过测量类别数量的方式得到解释变量,并对其进行回归分析。稳健性回归分析结果与本研究实证结果基本一致,证实了结果的稳健性。

六、结论与启示

(一)研究结论

本研究以2001—2019年553家高新技术上市公司为研究对象,将伙伴多样性划分为类型多样性和层级多样性,探讨二者对创新绩效的直接影响,并引入协同创新广度和深度,挖掘其对伙伴多样性与创新绩效关系影响的中介作用。研究结果如下:

一是类型多样性对创新绩效具有显著的正向促进作用。这与范比尔斯等[ 8 ]的实证结果一致,说明对拥有多个研发合作关系的企业而言,与不同类型合作伙伴开展研发合作的收益可能远远高于成本。

二是层级多样性与创新绩效之间存在倒U型关系。这意味着,当企业与集团内不同层级伙伴合作时,需要综合考虑两种力量的平衡:一是企业创新资源与知识共享带来的有利条件;二是不同层级伙伴合作产生的决策成本。随着层级多样性的提高,其负面效应将超越创新效益,导致创新绩效下滑。

三是协同创新广度和深度均在伙伴多样性与创新绩效间起部分中介作用,二者相比,协同创新广度的中介作用更明显。这表明,伙伴多样性除直接作用于企业创新外,亦可通过协同创新广度和深度对企业创新施加影响,其中协同创新广度是关键路径。

四是伙伴多样性对不同类型企业创新的影响存在一定差异。与开发性创新相比,类型多样性对探索性创新具有更强的促进作用,而层级多样性的提升则先抑制开发性创新,再抑制探索性创新。这意味着,伙伴多样性更加契合探索性创新的发展需求。

(二)理论意义

本研究的理论贡献如下:

一是围绕研发合作中伙伴多样性与企业创新绩效的关系进行了创新性研究。以往关于伙伴多样性的研究大多从外部多样性入手探究类型多样性、地理多样性等对企业创新绩效的影响,而在企业组织结构集团化环境下,集团内部伙伴法人层级的多样性也是伙伴多样性的重要组成部分。因此,本研究将伙伴多样性划分为类型多样性和层级多样性,对伙伴多样性相关理论进行了补充。

二是对伙伴多样性如何影响企业创新进行了探索,丰富了伙伴多样性对创新绩效作用机制的研究。以往研究大多关注伙伴多样性对企业创新的直接影响和边界条件,对其作用机制的研究较少,而本研究将协同创新广度和深度作为伙伴多样性对创新绩效影响的中介变量,识别出伙伴多样性对创新绩效影响的关键路径。

三是对伙伴多样性、协同创新与企业创新绩效的关系进行整合。已有研究对合作伙伴邻近性与协同创新、协同创新与企业创新的关系分别进行了探索。本研究构建了开放式创新下协同创新的前因和后果模型,探索了伙伴多样性、协同创新与创新绩效的关系,在一定程度上扩展了协同创新的相关研究。

(三)管理启示

本研究对开放式创新背景下企业研发伙伴配置与创新绩效提升具有一定启示。

一是企业在创新过程中应积极采取开放式创新模式,对外与不同类型伙伴合作,对内与集团不同层级伙伴合作,搜索互补性知识,整合内外部创新资源和要素,提升企业创新能力。不过,企业在跨越组织层级合作时,也应警惕较高的层级多样性带来的负面作用。

二是企业应提高研发合作管理能力,激发合作伙伴潜能,提高协同创新广度和深度,搭建伙伴多样性与企业创新间的桥梁,进而提升企业创新绩效。当面临协同创新广度和深度二项选择时,应优先扩大协同创新广度,与伙伴在多个技术领域进行主动探索,促进创新知识积累,提高知识吸收能力,推动企业创新。

三是企业应依据伙伴多样性对二元创新的差异化影响,因地制宜发挥伙伴多样性的优势。企业可借助伙伴多样性优先开展探索性创新活动,提高创新质量。而后,通过较高的类型多样性和适度的层级多样性进行开发性创新,扩大创新规模。有关部门也应通过制定相应政策鼓励和支持企业与内外部伙伴积极合作,营造良好创新环境。

(四)研究局限与展望

本研究也存在一定的局限性:

一是本研究采用专利测量创新绩效,而专利只是创新产出的表现形式之一,未来还需要对新产品销售收入比率等进行研究。

二是本研究样本为上市公司,该类样本多为大中型企业,与小型企业在研发战略、资源禀赋等方面存在差异,未来应深入研究小型企业的伙伴多样性问题。

参考文献:

[1]郭艳婷.开放式创新视角下企业基于跨边界协同的新型追赶路径与模式初探[J].科研管理,2019,40(10):169-183.

[2]DEGENER P,MAURER I,BORT S,et al.Alliance portfolio diversity and innovation:the interplay of portfolio coordina? tion capability and proactive partner selection capability[J]. Journal of management studies,2018,55(8):1 386-1 422.

[3]陈立勇,刘梅,高静.研发网络成员多样性、网络关系强度对二元式创新的影响[J].软科学,2016,30(8):25-28.

[4]殷俊杰,邵云飞.创新搜索和惯例的调节作用下联盟组合伙伴多样性对创新绩效的影响研究[J].管理学报,2017,14(4):545-553.

[5]陈志军,徐鹏,王晓静.集团研发战略一致性与研发协同关系研究——沟通机制的调节作用[J].财贸研究,2014(3):125-131.

[6]张艺,许治,朱桂龙.协同创新的内涵、层次与框架[J].科技进步与对策,2018,35(18):20-28.

[7]JIANG R J,TAO Q T,SANTORO M D.Alliance portfolio di? versity and firm performance[J].Strategic management jour? nal,2010,31(10):1 136-1 144.

[8]VAN BEERS C,ZAND F.R&D cooperation,partner diversity and innovation performance:an empirical analysis[J].Journal ofproductinnovationmanagement,2014,31(2):292-312.

[9]余菲菲.联盟组合多样性对技术创新路径的影响研究——基于科技型中小企业的跨案例分析[J].科学学与科学技术管理,2014,35(4):111-120.

[10]杨震宁,吴剑峰,喬璐.企业研发伙伴的多样性、政治嵌入与技术创新绩效的关系研究[J].经济管理,2016,38(1):51-61.

[11]CHOI J.Mitigating the challenges of partner knowledge di? versity while enhancing research & development(R&D)alliance performance:the role of alliance governance mech? anisms[J].Journal of product innovation management,2020,37(1):26-47.

[12]BENGTSSON L,LAKEMOND N,LAZZAROTTI V,et al. Open to a select few?matching partners and knowledge content for open innovation performance[J].Creativity and innovation management,2015,24(1):72-86.

[13]CUI A S,OCONNOR G.Alliance portfolio resource diver? sity and firm innovation[J].Journal of marketing,2012,76(4):24-43.

[14]VLAISAVLJEVIC V,CABELLO- MEDINA C,P′EREZLU?NO A.Coping with diversity in alliances for innovation:the role of relational social capital and knowledge codifiabil? ity[J].British journal of management,2016,27(2):304-322.

[15]HAGEDOORN J,LOKSHIN B,ZOBEL A K.Partner type diversity in alliance portfolios:multiple dimensions,bound? ary conditions and firm innovation performance[J].Journal of management studies,2018,55(5):809-836.

[16]WUYTS S,DUTTA S.Benefiting from alliance portfolio di? versity:the role of past internal knowledge creation strategy[J].Journal of management,2014,40(6):1 653-1 674.

[17]MARTINEZ G M,ZOUAGHI F,GARCIA S M.Casting a wide net for innovation:mediating effect of R&D human and social capital to unlock the value from alliance portfo? lio diversity[J].British journal of management,2019,30(4):769-790.

[18]LUCENA A,ROPER S.Absorptive capacity and ambidex? terity in R&D:linking technology alliance diversity and firm innovation[J].European management review,2016,13(3):159-178.

[19]OKAMURO H,KATO M,HONJO Y.Determinants of R&D cooperation in Japanese start- ups[J].Research policy,2011,40(5):728-738.

[20]HONG W,SU Y.The effect of institutional proximity in non-local university-industry collaborations:An analysis based on Chinese patent data[J].Research policy,2013,42(2):454-464.

[21]FIAZ M.An empirical study of university-industry R&D collaboration in China:implications for technology in soci? ety[J].Technology in society,2013,35(3):191-202.

[22]夏丽娟,谢富纪,王海花.制度邻近、技术邻近与产学协同创新绩效——基于产学联合专利数据的研究[J].科学学研究,2017,35(5):782-791.

[23]陈劲,阳银娟.协同创新的理论基础与内涵[J].科学学研究,2012,30(2):161-164.

[24]KOBARG S,STUMPF- WOLLERSHEIM J,WELPE M I. More is not always better:effects of collaboration breadth and depth on radical and incremental innovation performance at theprojectlevel[J].Researchpolicy,2019,48(1):1-10.

[25]刘志迎,沈磊,冷宗阳.企业协同创新实证研究——竞争者协同创新的影响[J].科研管理,2020,41(5):89-98.

[26]MEILI R,SHEARMUR R.Diverse diversities-Open inno? vation in small towns and rural areas[J].Growth and change,2019,50(2):492-514.

[27]AL- LAHAM A,AMBURGEY T,BADEN- FULLER C. Who is my partner and how do we dance?technological collaboration and patenting speed in us biotechnology[J]. British journal of management,2010,21(3):789-807.

[28]陈志军,马鹏程,董美彤,等.“凝心”能“协力”吗?——母公司文化控制、研发协同与子公司创新绩效关系研究[J].中国软科学,2018(4):102-112.

[29]KAMURIWO D S,BADEN-FULLER C,ZHANG J.Knowl? edge development approaches and breakthrough innova? tions in technology-based new firms[J].Journal of product innovation management,2017,34(4):492-508.

[30]DUYSTERS G,LOKSHIN B.Determinants of alliance port? folio complexity and its effect on innovative performance of companies[J].Journal of product innovation management,2011,28(4):570-585.

[31]寿柯炎,魏江,刘洋.后发企业联盟组合多样性架构:定性比较分析[J].科学学研究,2018,36(7):1 254-1 263.

責任编辑:陈诗静

The Influence Mechanism of Partner Diversity on Enterprise Innovation Performance in R&D Collaboration

WANG Xing-xiu1and LI Chun-yan2

(1.School of Management,Jilin Provincial Key Laboratory of Human Health Status Identification and Function Enhancement,Changchun University,Changchun 130022,Jilin,China;2.Business School,Northeast Normal University,Changchun 130117,Jilin,China)

Abstract:In the context of open innovation,R&D collaboration has become an important way for enterprises to improve innovation performance;and partners tend to be diverse. Previous research has often focused on the direct impact of external partner diversity on innovation performance and boundary conditions;however,the research on internal partner diversity and mechanism is lacking. The authors analyze the effect of partner diversity on the innovation performance in R&D collaboration from both internal and external perspectives,and explore the mediating role of breadth and depth of collaborative innovation. Using panel data of 553 high-tech listed companies in China during the period 2001-2019,the authors apply negative binomial regression models to make an empirical study. The results show that partner type diversity has a positive effect on innovation performance,while there is an inverted U-shaped relationship between organizational layer diversity and innovation performance;the breadth and depth of collaborative innovation serves as mediating mechanisms between partner diversity and innovation performance,meanwhile,the mediating effect of the breadth of collaborative innovation is stronger than the depth of collaborative innovation;and partner type diversity is more conducive to exploratory innovation than exploitative innovation,while continuously increasing organizational layer diversity will restrain exploitative innovation first,then restrain exploratory innovation. In practice,to carry out innovative activities through R&D collaboration and improve the innovative performance,enterprises should,first,actively adopt an open innovation model,work with different types of external partners and the internal partners with different organizational layer,integrate internal and external innovation resources and elements,and be alert to the negative impact of excessive organizational layer diversity on innovation;second,they should increase the scope and extent of innovation collaboration,focus more on enhancing the breadth of collaborative innovation,and build the bridge between partner diversity and enterprisesinnovation;and third,they should give priority to exploratory innovation activities,so as to improve the quality of innovation.

Key words:partner type diversity;organizational layer diversity;innovation performance;collaborative innovation