低碳背景下区域中心城市产业升级对就业影响的实证研究

——基于青岛的经验数据

李治国,吴 茜,赵艺珂

(1.中国石油大学(华东)经济管理学院,山东 青岛 266580; 2.中国人民大学经济学院,北京 100872)

山东半岛蓝色经济区作为我国首个以海洋经济为主体的发展区域,其重要性已上升至国家战略。青岛市作为该地区的龙头城市,在低碳背景之下,实现该城市产业升级与就业调整的协调发展显得尤为重要。青岛市在不断改革发展经济的同时,产业升级过程中产生的能源消耗和温室气体排放问题也随之显现,当地高碳产业的发展影响了该地区的产业升级与就业调整。在低碳背景之下,青岛市的产业结构调整和升级必然会受到影响。结合产业结构与就业结构的相互作用机理,产业结构与就业结构的发展需保持协调一致性,形成良好的协调发展关系,因此在低碳背景之下青岛市的产业结构升级必然会带来就业结构的改变和调整。

目前,在低碳背景之下基于区域性的具体城市的产业升级与就业调整的系统研究很少,因此,我们基于山东半岛蓝色经济区这一区域,以低碳试点青岛市的发展数据为基础,以低碳经济发展模式为背景,主要对青岛市在低碳背景下的产业升级对就业调整的影响进行系统研究。

1 文献综述

产业升级与就业调整问题一直是学界所关注的热点研究领域,国内外很多学者都针对此研究主题进行系统研究。Katz等[1]研究认为:技术进步推动着产业结构的升级,伴随着产业结构的升级,该产业对劳动力的素质要求逐步提升,从而导致原来的低水平劳动者陷入失业困境,从而使该产业的就业率下降,解释了当产业结构与就业结构不协调时所产生的后果;Machin等[2]认为就业需求主要受到劳动者自身技能的影响;Mortensen等[3]则认为制度及生产力等原因是技术因素在就业方面的主要制约原因;Postel-Vinay[4]观点鲜明地解释了“技术性失业”的现状,认为技术进步在就业方面会产生直接破坏后果,是“创造性破坏论”的倡导者和支持者。

国内学者近年来也对产业升级与就业调整关系进行了相关研究。赖玉霞[5]基于广州市30 a的面板数据,对广州市的就业结构调整与产业结构升级的联动效应进行了验证,实证分析结果显示就业结构的调整对于广州市产业结构升级存在正向作用,并提出要积极提高劳动力素质来促进广州市的产业转型升级发展。陈楚天[6]基于青岛市近20年各产业的基础数据,借助就业弹性、劳动生产率及相关性分析等指标和方法对产业结构和就业结构发展的关联性进行了分析;借助偏最小二乘通径分析模型对影响产业结构与就业结构协调发展的各个因素进行了实证分析,得出显著影响因素并基于结构提出相应的发展对策和建议。陈晓文等[7]主要分析在蓝色经济区战略之下,利用就业弹性以及相关性分析的研究方法对青岛市产业结构与就业调整的关系进行了分析,并进一步提出在蓝色经济区战略之下青岛市产业升级与就业结构的调整趋势和方向。何璇等[8]主要基于浙江、广东以及江苏三省的数据,利用产业结构偏离度及产业结构转换系数指标比较分析了三省结构间的协调性,同时借助回归分析的方法对产业转型升级对劳动力就业增速的具体影响进行了实证研究,最后根据三省的数据结果得出结论并提出相关政策建议。张文玺[9]认为山东省的产业结构与就业结构存在不均衡发展的现象,提出政府的产业政策应做到充分考虑就业结构及数量的影响,促进二者的协调发展。张琳等[10]以天津市为研究地区,通过实证研究发现天津市的产业结构与就业结构间也存在不平衡的情况,主张实现二者的协调发展,才能更好地实现结构优化以及就业质量提高的目标。田洪川[11]在研究我国产业升级与就业协调发展过程中,创新性地运用产业升级的3个阶段的相关指标,通过生产函数进行对数模型的相关实证研究,得出了在产业升级不同阶段的结论并提出相应的建议。

通过分析国内外学者的相关研究,发现目前学术界的研究点主要集中在低碳经济对产业、低碳经济对就业以及产业升级对就业的影响上。发展低碳经济对就业来说有利有弊,学术界普遍认为从中长期来看,低碳经济的发展能够促进就业的调整,但短期激进的节能政策会对就业产生负面影响;而产业升级与就业调整需要相互协调发展,只有实现协调统一,才能促进经济的发展。但很少有学者将低碳经济、产业升级及就业调整这三者进行协调统一的研究,从而产生系统的理论。因此研究将三者协调起来,结合具体的区域,选定低碳试点青岛市的发展数据,对三者间的关系进行理论及实证分析,并提出相关的政策建议,以期为经济发展提供系统的理论基础及方法论指导。

2 产业升级对就业的吸纳能力分析

2.1 相关评价指标测度方法

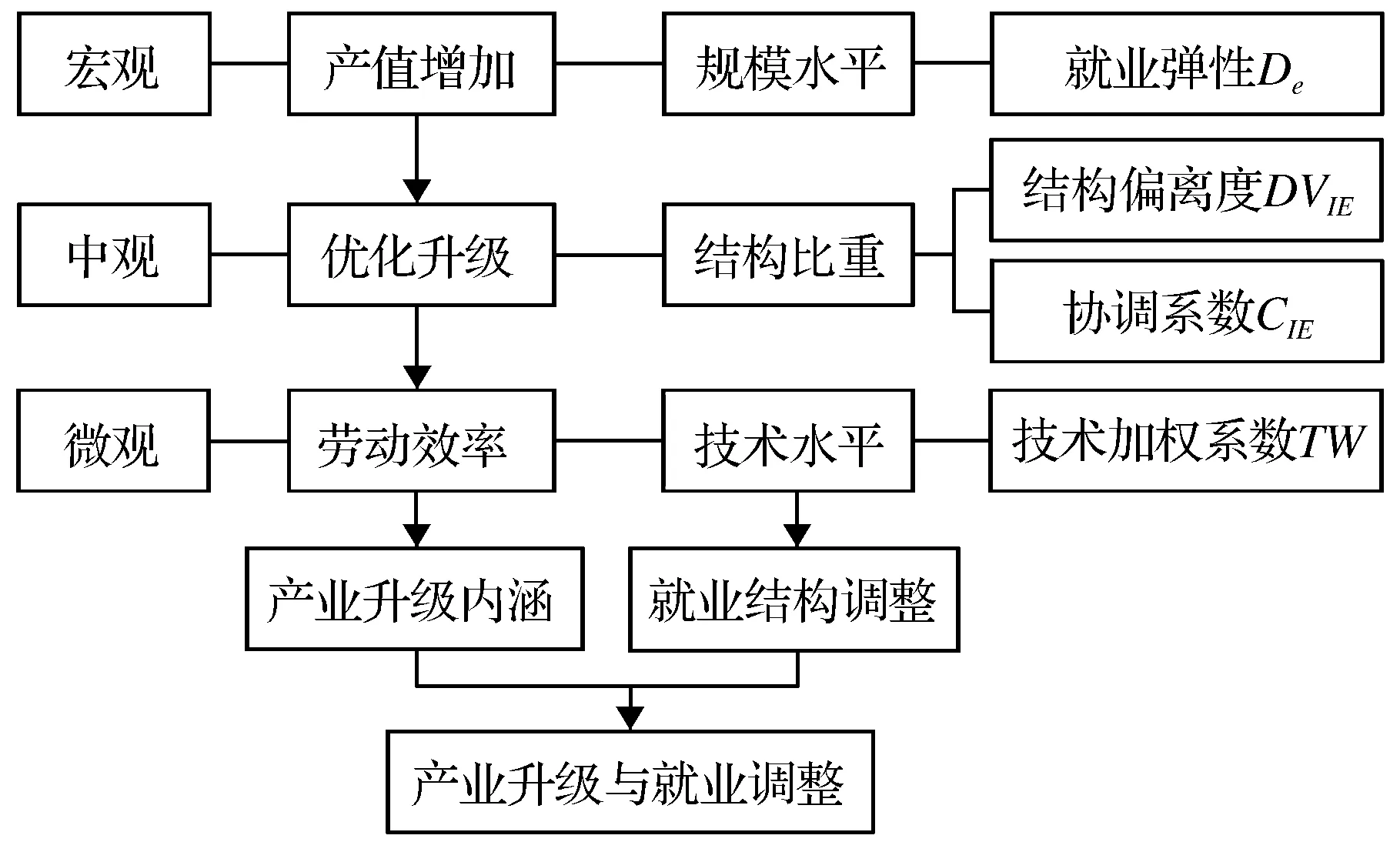

建立产业升级对就业调整的深层次关系的相关指标评价体系,如图1所示。其中第一层次的测度选用就业弹性这一指标;第二层次的测度则选用协调系数及结构偏离度等指标;第三层次选用技术加权系数对其进行测度。

图1 产业升级与就业调整内涵及相关评价指标Fig.1 Connotation of Industrial upgrading and employmentadjustment and related evaluation indicators

第一层次的产值增加对就业增加的测度,选取就业弹性这一指标对产业升级的内涵进行评价,就业弹性即为就业增长率与经济增长率的比值,其具体的核算办法为

(1)

其中:De为就业弹性;EMg为就业增长率;GDPg为经济增长率。

对于第二层次的产业结构与就业结构的协调度的测度,选取协调系数及结构偏离度指标对其进行测算,其中产业与就业的协调系数主要用来分析该地区产业与就业的同构化程度,其具体的计算方法为

(2)

其中:0≤CIE≤1;Ii代表青岛市第i产业所占的产业结构比重;Ei代表对应产业的就业结构的比重;结构偏离度DVIE则用来描述该地区产业结构与就业结构的偏离程度,其计算方法为

(3)

产业升级第三层次的产业附加值的测度,用技术加权系数来进行衡量,选取的指标是青岛市高等教育毕业人数及企业科技开发人员的比重,考虑到高等教育毕业人数的流动性,因此将其赋权重值为0.4,技术开发人员的比重为0.6,则其计算方法为

TWj=0.4Gj+0.6Tj,

(4)

其中:Gj代表青岛j年的高等教育毕业人数;Tj代表青岛j年的企业科研开发人员的比重。

2.2 就业弹性

就业弹性为正值时,数量越大,代表经济增长能够吸纳更多的劳动力;就业弹性为负值时,就要具体分析经济增长与经济滑坡时的具体情况,一般来说,经济增长时会产生“就业挤出效应”,其数值越大,说明其挤出效应越明显,当经济滑坡时,代表经济下滑反而会造成就业量的增加,即“就业吸入效应”。

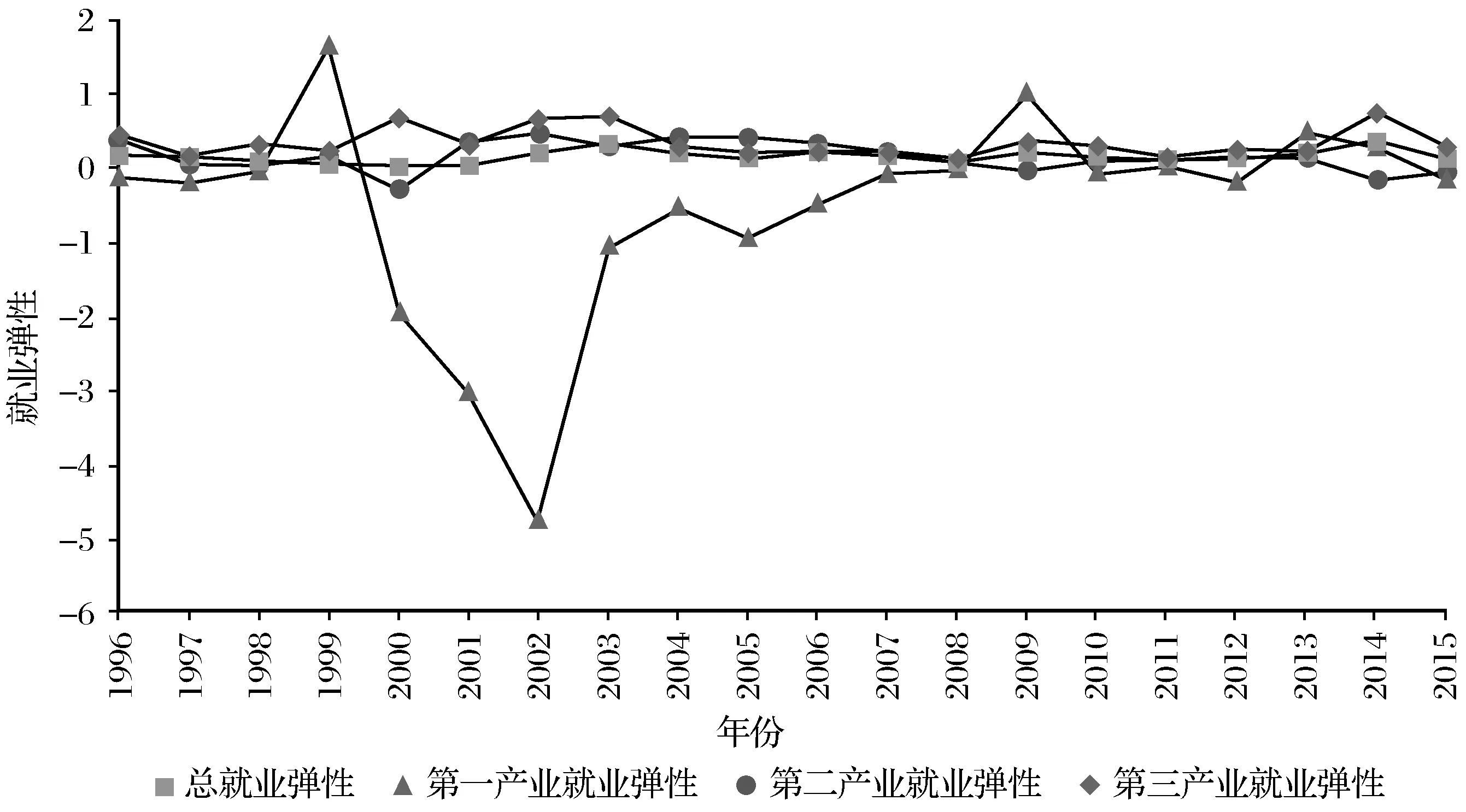

青岛市1996—2015年就业弹性测算结果如图2所示。由图2可知,青岛市总体就业弹性都为正值且相对比较稳定,说明过去20 a青岛市的经济增长稳定地实现了劳动力的正吸纳效果。具体分析不同产业的表现情况:第一产业的就业弹性整体表现比较波动,在20 a的统计区间内其中14 a的就业弹性都为负值,但在此期间大部分年份的产值增长率均为正值,即发生了“就业挤出效应”,结合具体经济运行情况得出,在此期间第一产业正在进行产业改革,因此劳动力出现转移现象;第二产业的就业弹性从整体上趋于平稳且都为正值,说明第二产业一直在吸纳劳动力,但从2005年开始其就业弹性呈现递减态势,说明其吸纳劳动力的水平在下降,可能与第二产业中劳动力密集型产业比重下降有关;第三产业与第二产业相比波动性较大,分析其经济原因,传统的第三产业大多为劳动密集型产业,吸纳劳动力能力强,近年来,随着第三产业向金融、教育、科技等方面靠拢,向资本及技术密集型企业发展,其劳动力吸纳能力有所下降,但从整体来看,第三产业在劳动力的供给方面有很大的推动力及持续影响力。

图2 青岛市1996—2015年就业弹性测算结果Fig.2 Employment elasticity measurement results of Qingdao from 1996 to 2015

2.3 就业结构偏离度

产业结构偏离度衡量的是各产业的比重与相应劳动力比重的差异程度,如果某产业的结构偏离度为正值,则说明产业比重大于就业比重,该产业仍存在吸纳劳动力的空间;如果其结构偏离度为负值,则说明产业比重小于就业比重,很可能会造成结构性失业现象。

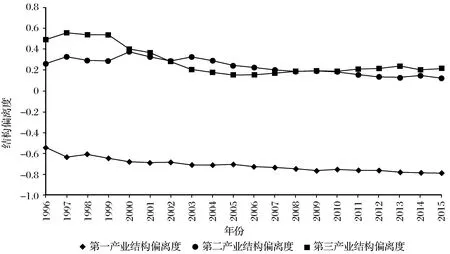

青岛市1996—2015年不同产业结构偏离度测算结果如图3所示。由图3可知,青岛市第一产业始终保持着负偏离的发展状态,说明青岛市第一产业的就业与产业结构间的协调性比较差,存在着明显的不协调问题,随着二、三产业的发展,农业的发展处于下降态势,大量的农村劳动力流出,说明农业的改革并没有很好地吸纳这部分劳动力;第二产业整体比较稳定,整体呈下降态势,说明第二产业具有较强的吸纳劳动力的能力,并且随着产业结构的不断调整,其结构偏离度不断降低,从整体来看该产业的产值比重与就业比重趋于平衡发展;第三产业的

图3 青岛市1996—2015年三次产业结构偏离度测算结果Fig.3 Three industrial structure deviation measurement of Qingdao from 1996 to 2015

结构偏离度有起伏但不断趋于平衡。由以上分析可知,目前第一产业劳动力流出现象严重,第二产业中的劳动密集型企业能解决部分有限的劳动力,因此随着技术发展及产业结构的调整,第三产业将是吸纳劳动力的重要部分,近几年第三产业的结构偏离度趋于向零发展,说明其就业及产业在不断的协调完善。

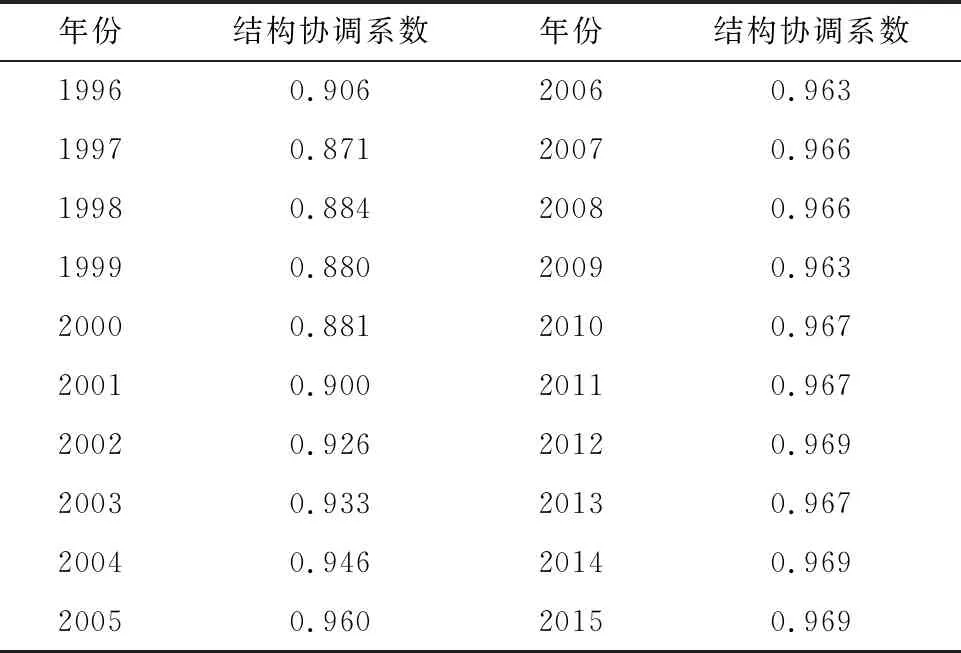

2.4 就业协调系数

产业与就业结构的协调系数主要反映青岛市产业结构与就业结构的同构化程度。根据测算结果(见表1)可以看出:青岛市的产就业协调系数大体经历了2个阶段,在1996—2000年经历了短暂的下降阶段,说明产业结构与就业结构的发展并不协调,结合经济背景,可能与国有企业体制改革制度造成隐性失业的表面化有关联;在此之后青岛市产就

表1 青岛市1996—2015年产就业结构协调系数测算结果

业结构的协调系数一直处于上升阶段,并且其协调系数趋于向1发展,说明青岛市的产业结构与就业结构的协调性一直在趋于完善发展,几乎实现协调发展。

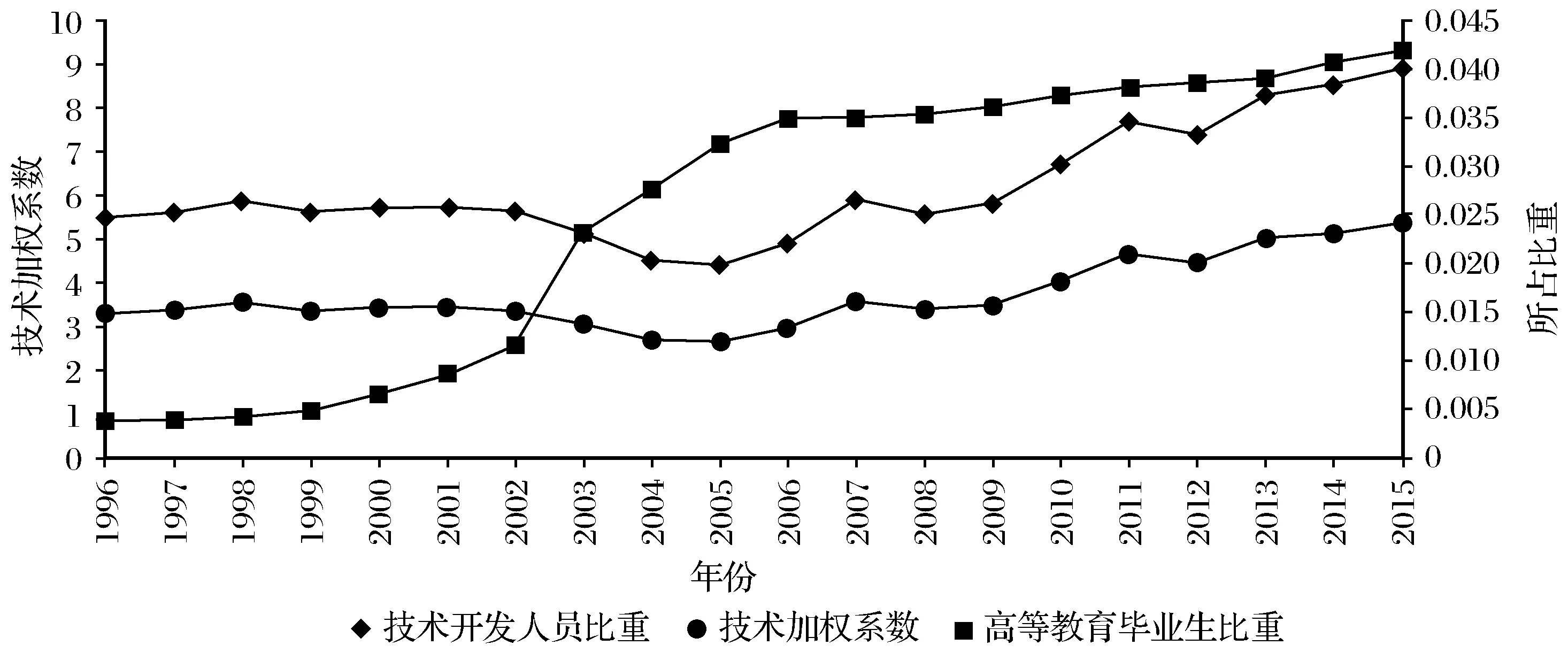

2.5 第二产业就业技术加权系数

结合产业升级的3个层次,研究重点在第二层次的产业结构方面,因此主要选取青岛市企业技术开放人员的比重以及青岛市高等教育毕业生所占的比重,将二者进行加权得到技术加权系数作为技术提升的指标。根据以上数据计算得到青岛市过去20 a的技术加权系数变化趋势,如图4所示。

考虑到高等教育毕业生数量的流动性以及其从事技术开发工作的时间性和不确定性,对其赋的权重值为0.4,并且微化了数值,因此该技术加权系数主要反映的是技术开发人员的比重情况,而高等教育毕业生人数比重仅作为补充作用。分析青岛市过去20 a的技术加权系数的变化趋势,整体来说,技术加权系数有了较大程度的增加,这也与经济发展水平是相关联的,同时在此期间,青岛市的技术水平也存在着起伏,这与当年的政策环境及经济发展状况是相联系的,具体影响机制将在实证部分进行检验和考察。

3 产业升级对就业调整的模型实证分析

探索产业升级对于就业调整的深层次关系。结合柯布道格拉斯生产函数这一基础模型,探索产业升级的不同层次的相关指标对就业的影响力,从而探讨出产业升级与就业调整的具体影响路径。

图4 青岛市1996—2015年技术加权系数测算结果Fig.4 Technical weighted factor measurement of Qingdao from 1996 to 2015

3.1 模型的选择与建立

对产业与就业的相关关系进行研究,选取柯布道格拉斯生产函数对二者的关系进行验证和预测分析。柯布道格拉斯生产函数的基本模型为

Y=A(t)LαKβμ,

(5)

其中:Y代表产出;L代表劳动力就业情况;K代表资本投入量;α,β分别代表劳动力产出弹性系数及资本产出弹性系数;A(t)为技术影响系数;μ为随机干扰项。

在研究中,假定综合技术水平为不变因素,资本及劳动均为存量指标,则对该等式两边取对数得到:

lnY=αlnL+βlnK+lnμ+A。

(6)

由于研究的是产业对就业的影响关系,因此将技术水平A作为不变量,则式(6)可以转化式为

(7)

式(7)即为研究劳动决定基本模型。同时式(7)仍存在着劳动力及产出之外的变量资本存量,由于资本存量与产出还存在一定比例的关系,因此选取逐步回归的方法分析资本存量对模型的影响。对于模型中劳动力及产出的相关数据,通过《青岛市2016年年鉴》可以查找,但对于资本存量数据的确定,选用“固定资产形成总额”的方法来进行估算,其估算方法为

Kt=Kt-1(1-δt)+It,

(8)

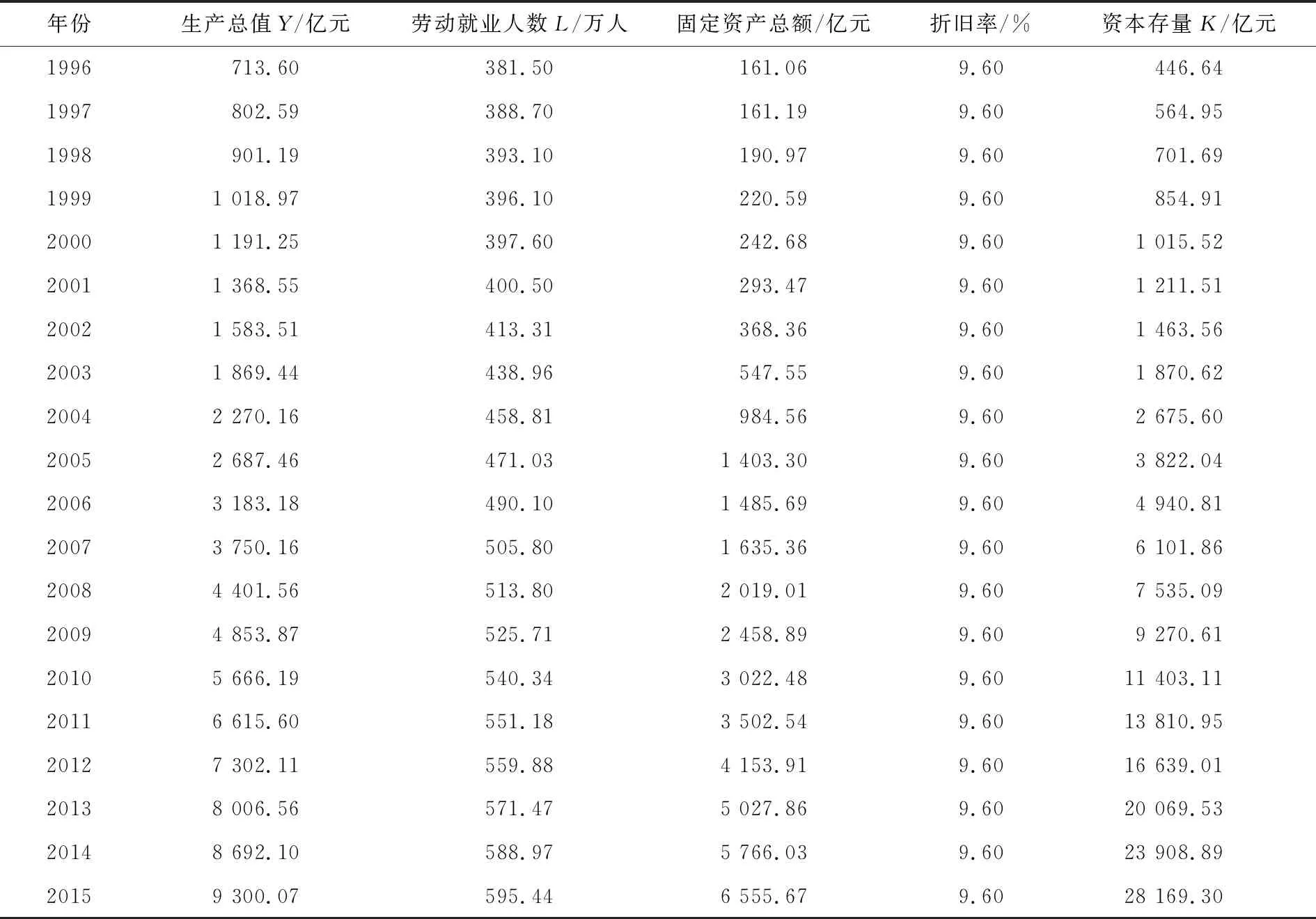

其中:δt为固定资产折旧率;It为当期固定资产总额。根据式(8)对青岛市过去20 a的产出、劳动及资本数据进行统计和测算,具体测算结果见表2。

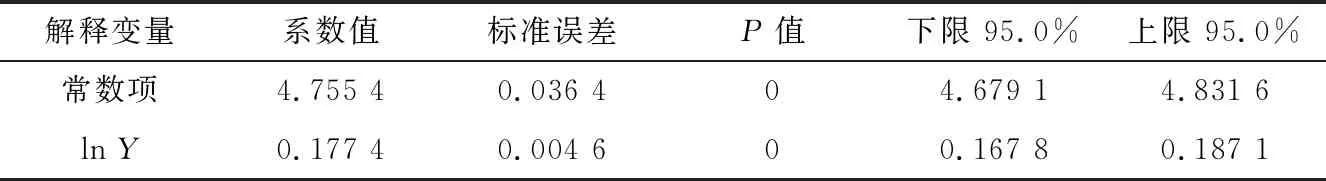

3.2 产出劳动决定模型-资本存量的筛除

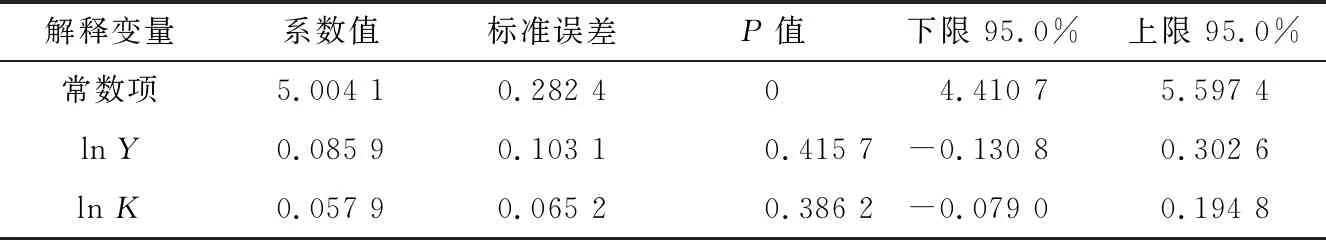

根据以上分析,运用模型对青岛市过去20 a的数据进行逐步回归分析,探究产出及资本投入对于劳动力的影响机制。通过对其进行逐步回归得到2个相关模型数据等式,如表3及表4所列。

对模型系数进行相关性检验时,模型2的系数的P值检验分别为0.415 7和0.386 2,未通过10%的显著性检验,因此应该接受原假设,也就是说系数与因变量不存在显著相关性,因此模型2的回归结果虽然考虑的因子更多,但其实际上是没有实际意义的,因此应该舍去模型2的回归结果。为了不影响后续对产业升级与就业调整关系的深入研究,选择筛除资本存量的因素,将柯布道格拉斯生产函数调整为

Y=ALa=f(L)。

(9)

后续的实证分析将以扣除资本存量的生产函数进行深层研究。

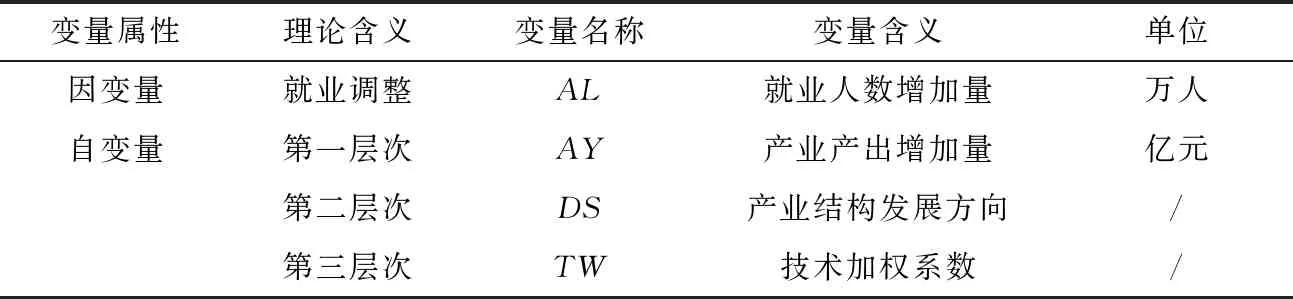

3.3 产业-就业传导机制变量的选取

从产业升级的三层含义来分析,产业产值的整体水平、产业结构的转型情况以及技术效率等因素都会对劳动力的就业情况产生影响,结合以上对柯布道格拉斯生产函数资本存量因素的筛除,以下将选取产业升级各层次的相关指标,具体表示内涵如表5所列。

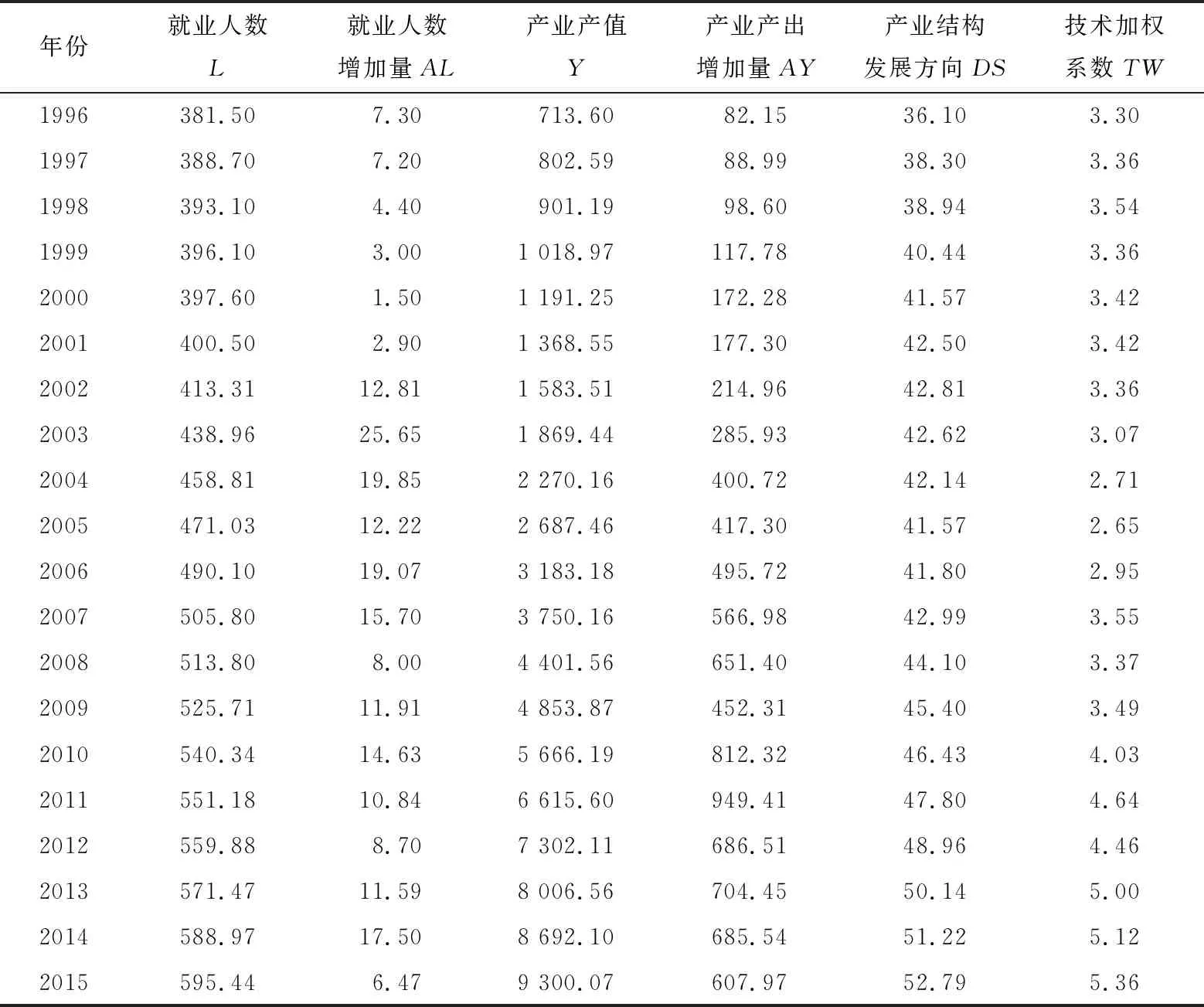

选取青岛市每年的新增就业人数AL作为因变量;对于产业升级的宏观含义,选取每年的新增产业产值AY来衡量;而产业结构的高级化阶段的衡量,用产业结构的升级方向DS来对其进行衡量,产业结构的升级方向的数据即为青岛市每年第三产业产值的占比;对于产业价值链的完善及升级层次,用以高等教育毕业人数及企业技术开发人员的比重为基础进行权重测算后的技术加权系数TW作为衡量指标,各个变量指标的具体测算数据如表6所列。

表2 青岛市1996—2015年产值、劳动力及资本测算汇总数据

表3 产值劳动力决定(回归模型1)

表4 产值劳动力决定(回归模型2)

表5 产业-就业传导机制的变量

3.4 模型关系的建立与数据结果

建立涵盖3个层次的产业升级对就业影响的模型:

AL=f(AY,DS,TW)=β0(AY)β1(DS)β2(TW)β3。

(10)

表6 产业-就业传导机制数据

对等式两边同时取对数得到

lnAL=β0+β1lnAY+β2lnDS+β3lnTW+

μj+εij,

(11)

其中:AL、AY的数据可以通过查阅统计年鉴并进行简单计算获取;DS的数据以第三产业占总产值的比重计算得到;μj表示资本及综合技术水平等不在研究范畴内,但是也会对就业产生影响的变量;εij表示与统计及时间相关的随机误差项。

采用逐步回归的方法对模型关系进行分析和实证研究,而产业升级的3个层次都不是独立存在的,因此增加的产出会对产业结构或者技术水平造成影响,也可能是后两者影响的结果,因此增加交叉变量的项目,主要包括产值增加与结构升级的交叉项lnAY×lnDS,产值增加与技术加权的交叉项lnAY×lnTW,产业升级与技术加权的交叉项lnDS×lnTW,严格分析还应包含三者之间的共同交叉项lnAY×lnDS×lnTW。得出的回归模型可以表示为

lnAL=0.939lnAY-4.306lnDS+13.001。

(12)

其相关系数的显著性检验P值均小于0.1,因此2个变量对于因变量的影响是显著的。

分析得出:产值增加值每增长1%,相对应地劳动力就业增加值则增长0.939%,这与产值与就业关系的相关理论是相符合的,说明青岛市的产值增长能够很好地拉动就业的增长。对产业结构的变动方向系数评价分析,选取的是第三产业的产值占比,根据回归系数的含义,即第三产业的结构占比每增长1%,其相对应地就业增长便会下降4.306%,说明第三产业带来的“就业挤出效应”远远大于其“就业创造效应”。

3.5 研究结论

从实证分析的最终结果来看,将产业升级的3个层次的相关评价结合起来对就业影响的关系进行研究,分析研究结果得出:青岛市的产值增长对于就业的增长具有显著的拉动作用。具体来说:产值增加值每增长1%,相对应地劳动力就业增加值则增长0.939%。而产业结构的变动方向对就业增加值的增长率的相关研究系数呈现负值,即第三产业的结构占比每增长1%,其相对应地就业增长便会下降4.306%,说明第三产业带来的“就业挤出效应”远远大于其“就业创造效应”,第三产业中新兴产业的骤然增加与原有传统劳动密集型产业的骤然下降共同对青岛市的就业情况产生了强烈的负面效应,证明了产业结构的升级与就业结构的调整应保持渐进的发展趋势。

4 基于就业扩大的青岛市产业升级策略

4.1 进行产业结构的合理调整

总的来说,在低碳背景之下青岛市实现产业升级与就业调整的过程是相互联系的统一整体。产业升级作为发展低碳经济与就业调整的中介因素,合理有效地进行产业升级尤为重要。从2个影响机制的研究结果来看:当前青岛市应该大力发展对碳排放影响较小并且能够提供较多就业岗位,同时也是实现产业转型升级的第三产业;对于对碳排放影响较小的第一产业,应该在保持其基础地位的同时减小其发展比例,注重第一产业与科技的结合,使之保持一定的劳动吸纳能力;对于对碳排放影响最大的第二产业来说,应该逐步降低其发展比重,优化该产业的内部结构,促进第二产业中的能源消耗型产业向资本及技术密集型产业转型,追求和鼓励技术创新,降低该产业对环境的破坏效应,同时最大化发挥该产业对劳动力的吸纳能力。

4.2 将产业升级与产业地区间转移有机结合

青岛市的产业升级需要对现有的劳动密集型产业进行改造。在山东半岛蓝色经济区这个大的框架内,青岛市可以考虑将劳动密集型产业、高碳产业采用区域内转移和区域外转移相结合的方式。为此,青岛市需要将本地区内的产业结构、优劣势产业进行进一步的科学分析,确定相应的产业类型。进一步降低青岛市低碳产业、技术发展产业的市场成本,进而创造更多的就业机会。

4.3 同时考虑产业升级的“就业促进效应”和“就业挤出效应”,优先发展第三产业

青岛市产业结构的升级是“就业促进效应”和“就业挤出效应”同时并存,为此要注意推进产业结构升级的步骤,调整相关产业发展的节奏,尽量降低产业调整带来的就业的结构性矛盾。青岛市应当充分利用自己的区位优势,积极发展第三产业,在尽量降低结构性失业的同时,通过发展第三产业吸纳新的就业人口,这样既可以提升产业就业的增长速度,也可以带动产业的就业规模。

4.4 为青岛市产业升级提供智力支持

青岛市的产业转型升级需要强有力的智力支持。根本上来说,随着产业的转型升级,提高劳动力的基本素质是当地劳动力制度的关键环节,因此青岛市在制定相应的劳动力就业政策的同时,应积极制定相关提升劳动力素质的相关制度,明确规定地方政府进行劳动力成人再教育制度、产业就业相关培训制度以及企业员工培训制度等来适应产业升级对于劳动力素质提升的需要。

——以重庆市为例