室性早搏体表心电图的定位方法

王珏 刘素云

通过体表心电图判断室性早搏(简称室早)的起源部位,是导管消融术标测的基础,精准的定位更有助于成功消融。不同起源部位的室早心电图特征研究很多,将这些研究有序运用有利于全面分析、准确定位。笔者将从体表心电图的基本分析内容、分析步骤、相近部位的鉴别方法及特殊心电图表现四个方面,对室早体表心电图定位方法进行总结归纳。

1 体表心电图的基本分析内容

1.1 肢体导联 肢体导联反映额面的心电活动。Ⅱ、Ⅲ、a VF导联正向提示除极方向向下,流出道位置较高,此部位起源室早产生高大的R 波。三尖瓣环顶部起源室早下壁导联与窦性心律时相似,由三尖瓣环前侧壁至侧壁至后侧壁起源时,下壁导联r(R)波逐渐降低,s(S)波逐渐加深[1-2]。左室流出道(LVOT)至二尖瓣环前壁至左前分支及左前乳头肌,下壁导联r(R)波、s(S)波呈相似变化趋势。Ⅱ、Ⅲ、a VF导联呈负向提示起源位置较低,可能起源于二尖瓣及三尖瓣环下部、左后分支、左后乳头肌及调节束、房室交点区等部位[2-5]。Ⅱ、Ⅲ导联存在左右方向分向量,当两者主波方向不一致时,分别考虑左、右室较低位置来源的室早,如室间隔、调节束、前侧乳头肌等[6]。

Ⅰ导联是反映左右方向的较好指标。三尖瓣环游离壁起源的室早Ⅰ导联多呈R 型,间隔部可呈R 或r型[2]。右室流出道(RVOT)间隔部由左向右可分为前、中、后3个部分,前间隔起源室早Ⅰ导联多呈QS型,中间隔起源室早可呈qR 或rsr′型,后间隔则多呈R 或Rs型[7]。左冠窦(LCC)及左室顶部起源的室早多呈QS型[4,8]。a VR、aVL 导联可作为判别左右方向的替代指标。大多数流出道起源的室早a VL导联呈QS型,而三尖瓣环起源室早aVL 导联存在r(R)波。Ⅲ导联与Ⅱ导联R 波振幅比值、a VL 导联与a VR导联Q 波振幅比值在水平位置不同起源的室早中也存在差异[9]。

1.2 胸前导联 胸前导联反映水平面的除极方向。各导联由Wilson中心电轴指向胸前各电极位置。除极部位越靠近中心电轴,对应胸前导联越为正向,越靠近胸壁越为负向。起源部位的左、右及前、后位置可根据束支阻滞图形、胸前导联移行和V1、V6导联形态判定。

由右前向左后结构起源的室早逐渐由左束支传导阻滞(LBBB)变为右束支传导阻滞(RBBB)图形[10]。三尖瓣环、右室乳头肌、RVOT、右冠窦(RCC)起源室早通常为LBBB图形。LCC、左室顶部起源室早中两种图形均可见。主动脉与二尖瓣环连接部(AMC)、二尖瓣环、左室乳头肌及分支通常呈RBBB图形[6]。

胸前导联移行是指QRS主波由R 波转换为S波或由S波转变为R 波的第一个导联,在束支阻滞图形基础上可进一步提示起源部位(图1)[6]。在LBBB 图形室早中,胸前导联移行越晚,起源点越靠近右室游离壁。调节束起源的室早移行位于V5、V6导联[4]。三尖瓣环游离壁起源的室早移行全部晚于V3导联[2]。RVOT 游离壁起源室早多移行于V4、V5导联,RVOT 间隔部起源室早多移行于V3或V3、V4导联之间,RCC 起源室早多移行于V2、V3导联[10]。若胸前导联主波方向均为负向,则考虑起源于心尖部或室间隔左侧面[6]。在RBBB图形室早中,胸前导联移行越早,越靠近左室心尖部。LCC室早多移行于V1、V2导联。AMC、二尖瓣前侧部及主动脉瓣上等靠近心底部结构起源的室早胸前导联主波方向均为正向[11-13]。移行导联有时也指R≥S波的第一个导联,此时RBBB图形的室早即在V1导联移行。

V1导联和V6导联形态也对起源部位有鉴别作用。RVOT 及RCC起源室早V1导联多呈QS型;LCC心律失常V1导联呈“M”型或“W”型;V1导联qR 型经常见于AMC起源室早[14]。二尖瓣环前侧部胸前导联均为正向且V1导联呈R 型[15]。LVOT 及主动脉瓣向上向后延续,主动脉瓣上起源者V6导联多无S 波,而瓣下起源者V6导联呈Rs型[13]。

图1 不同起源部位室早的束支阻滞图形及胸前导联移行[6]

2 体表心电图的分析步骤

图2 心脏“四象限”的解剖结构示意图及其心电图表现

Enriquez等[6]将心脏后前位额面观分为四个象限,提出了体表心电图定位室早起源的“四象限法”(图2)。第1步看Ⅱ、Ⅲ导联极性判断上下。第2步判断左右,Ⅱ、Ⅲ导联正向的室早可根据Ⅰ导联判别左右,Ⅱ、Ⅲ导联负向的室早可根据束支阻滞图形判断左右。根据前两步将起源点范围定在右上、左上、右下或左下象限后,第3步结合移行区导联、QRS波宽度和形态等特点进一步确定起源部位(图3)。

位于右上象限的结构包括RVOT 后部、RCC、三尖瓣环上部和His旁。根据a VL和a VR 导联形态分为流出道起源和三尖瓣环、His旁两部分,并可根据Ⅱ、Ⅲ导联R 波辅以印证。再测量QRS波宽度<130 ms鉴别三尖瓣环和His旁起源。

位于左上象限的起源部位包括RVOT 前部和大部分除RCC以外的LVOT 结构,主要结合移行导联鉴别RVOT 游离壁、间隔部及LCC,呈RBBB 图形时则位于AMC 或二尖瓣上部。V1导联及V6导联QRS波特征形态可进一步提示RVOT 及RCC、左右冠窦交界、LCC、AMC、左室顶部、二尖瓣环前侧部、左前分支及左前乳头肌等部位。

位于右下象限的结构包括三尖瓣环下部,调节束和房室交点区。起源于调节束的室早通常向左上除极,移行多晚于V4导联[4]。房室交点区起源室早移行较早,同时下壁导联呈QS型[5]。

位于左下象限的结构包括二尖瓣环下部,左后分支和左后乳头肌。胸前导联全部正向的通常起源于二尖瓣环,左后分支及后乳头肌起源室性心律失常移行早于V5导联。根据QRS波宽度、V1导联QRS波形态鉴别三者起源。

图3 “四象限法”定位室早起源部位的流程图

3 相近部位鉴别诊断的方法

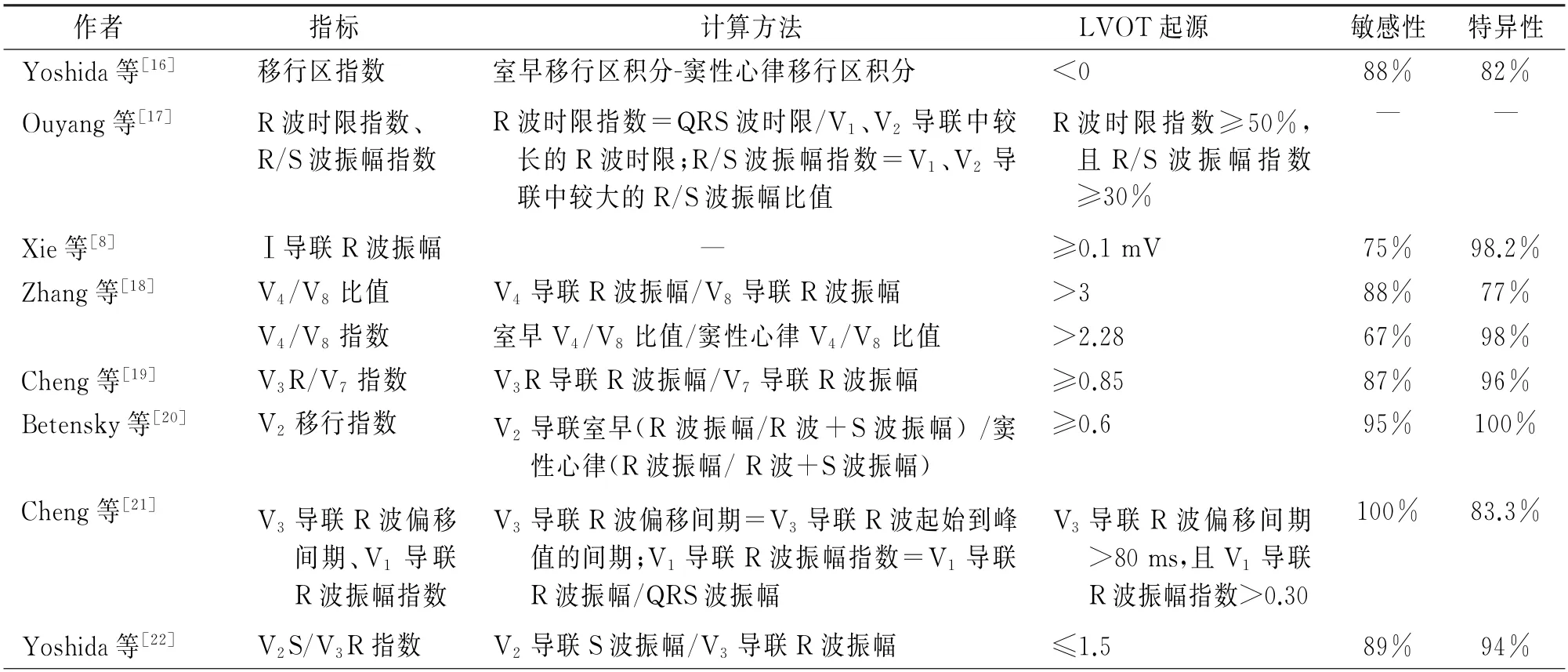

3.1 左、右室流出道起源的鉴别方法 左、右室流出道由于解剖位置毗邻,两者起源的室早体表心电图表现相似,难以通过束支阻滞图形鉴别,特别是移行于V3导联时,多起源于RVOT 中后间隔或RCC,鉴别更为困难。近年来许多学者提出了左、右室流出道起源室早的鉴别方法(表1)。Yoshida等[16]提出了移行区指数概念,当胸前导联R 波与S波的比值介于0.9~1.1之间时为移行区导联,其导联数记为该移行区积分,如移行区导联为V3,则其积分为3分,若移行介于V3与V4导联之间,记为3.5分。室早的移行区积分减窦性心律的移行区积分的结果即为移行区指数。指数<0提示主动脉窦部起源的敏感性为88%,特异性为82%,≥0则考虑RVOT 起源。Ouyang等[17]研究发现伴LBBB 图形的流出道室性心律失常,R 波时限指数≥50%且R/S波振幅指数≥30%可用于判断主动脉窦部起源。Xie等[8]则发现Ⅰ导 联R 波 振 幅≥0.1m V 判 断LVOT 起 源 敏 感 性 为75%,特异性为98.2%。Zhang等[18]探索了后壁导联定位流出道心律失常起源部位的价值,V4/V8比值>3预测LVOT 起源有较好的敏感性,V4/V8指数>2.28时预测LVOT起源有较好的特异性。Cheng等[19]结合右胸导联和后壁导联提出了V3R/V7指数,≥0.85定位LVOT 起源具有87%的敏感性和96%的特异性,在前瞻性队列研究中,除外RVOT 起源准确性为98.6%。Betensky等[20]研究发现当移行导联位于V3时,V2移行指数≥0.6 鉴别LVOT 起源具有91%的准确性,且结果不受心脏转位的影响。Cheng等[21]报道了计算相对简便的鉴别指标,V3导联R 波偏移间期>80 ms或V1导联R 波振幅指数>0.3时,鉴别LVOT 起源有91.7%的准确性。Yoshida等[22]在LBBB 图形流出道心律失常中发现V2S/V3R 指数≤1.5 判断LVOT 起源具有89%的敏感性和94%的特异性,在77例V3导联移行的病例中准确性亦优于V2移行指数。

3.2 三尖瓣环及毗邻结构起源的鉴别方法 三尖瓣环前壁、前侧壁及His附近起源的心律失常与RVOT 心电图相似,两者可根据a VL 导联主波方向鉴别。王琎等[1]对比了三尖瓣环顶部及RVOT 前壁起源的室早心电图特点,三尖瓣环起源的室早QRS波均有切迹,多见于下壁导联及V4~V6导联,室早的Ⅰ导联R 波振幅大于窦性心律的振幅。而RVOT 组QRS波切迹不常见,室早的Ⅰ导联R 波振幅小于窦性心律的振幅。

三尖瓣环后间隔部与二尖瓣环后间隔部靠近,心电图表现相似,Sato等[23]提出了两者的鉴别方法,①Ⅱ导联R<S;②移行导联为V2;③V6导联有S波;④胸前导联QRS起始上升缓慢,如④a假性δ波宽度≥34 ms;④b内在偏移(ID)≥85 ms;④c最大偏移指数(MDI)≥0.55。ID 又称R 波峰值时限,为QRS波起点到V2导联R 波峰值的时限。胸前导联中QRS波起始最早点记为a,振幅最大的QRS波波峰点记为b,MDI为a、b两点之间的时限与总QRS波时限的比值。①-③中符合≥2 条并且④a~c中有1 条符合,诊断二尖瓣环后间隔部起源,否则认为起源于三尖瓣环后间隔部,其敏感性和特异性均为100%。

3.3 左室结构的鉴别方法 左前分支与左前乳头肌起源室性心律失常心电图表现相似,左后分支与左后乳头肌起源室性心律失常心电图表现相似。分支起源的QRS波宽度小于乳头肌起源的室性心律失常,V1导联多呈rR′型且r<R′[3]。

表1 左、右室流出道起源室早的鉴别方法

左室分支、乳头肌和二尖瓣环起源的心电图均呈RBBB图形,电轴向上的心律失常多起源于后中乳头肌、左后分支和二尖瓣环后部,电轴向下的心律失常多起源于前侧乳头肌、左前分支和二尖瓣前部。Subhi等[3]提出了三者的鉴别流程(图4)。下壁导联为正向时,若QRS波宽度≤130 ms,则为束支来源;若时限>130 ms,看胸前导联。若胸前导联均为正向,二尖瓣环来源可能性大,否则乳头肌来源可能性大。下壁导联为负向时,看V5导联R/S波振幅比,若≥1,则为二尖瓣环来源,若<1看V1导联r和R′波振幅。r<R′束支来源可能性大,否则乳头肌来源可能性大。

图4 左室分支、乳头肌和二尖瓣环起源室早的鉴别流程图

4 具有鉴别意义的特殊心电图表现

4.1 切迹 QRS波的升肢或降肢出现局部的迟缓,在心电图上表现为切迹或顿挫,多出现于游离壁及乳头肌等部位起源的室早。Dixit等[24]发现部分RVOT 游离壁起源室早的下壁导联R 波宽大且存在切迹,而间隔部起源的室早通常不存在切迹。Liao等[25]发现呈LBBB图形的肺动脉瓣起源室早下壁导联R 波有切迹。Bala等[26]研究了37例主动脉窦起源的室早,发现V1导联呈QS型伴降支切迹是左右冠窦交界起源室早的特征性表现。

Tada等[15]观察了19例二尖瓣环起源前侧部和后部起源的室性心律失常下壁导联QRS 波末期有切迹。Tada等[2]研究发现三尖瓣环游离壁部常见QRS波中后段切迹,而间隔部少见。王琎等[1]发现三尖瓣环顶部QRS波均有切迹,多见于下壁导联及V4~V6导联。

李绍龙等[27]研究了9例右室前组乳头肌起源的室早,胸前导联QRS波部分可有切迹。隔侧乳头肌起源者电轴向左上,移行在V5导联或胸前导联均为负向,且胸前导联有切迹[28]。

4.2 假δ波 QRS波起始部上升缓慢,形成假δ波。大多心外膜起源的室早心电图存在假δ波,MDI>0.55也提示外膜起源[29]。Kumagai等[11]发现35例二尖瓣环起源的室早下壁导联的QRS波起始有δ样波,δ波极性与下壁导联主波方向一致。

4.3 V2导联R 波缺失 V2导联R 波小于V1和V3导联R波的现象,称为“pattern break”,或“V2导联R 波缺失”。心电图存在该现象的室早起源位于室间沟附近,可能为前室间静脉、心中静脉、前降支、RVOT、LCC 等,消融成功率低,部分可从RVOT 前间隔、LCC等部位成功消融[30]。

综上,根据心脏解剖位置关系在不同体表心电图指标上的变化,对心电图进行有条理的分析,并结合特定的鉴别方法及心电图征象,可逐步准确定位室性早搏的起源部位。