胃丛状纤维黏液瘤1例

金 珊,李 丽,田书信,沈西华,邹 泓,庞丽娟

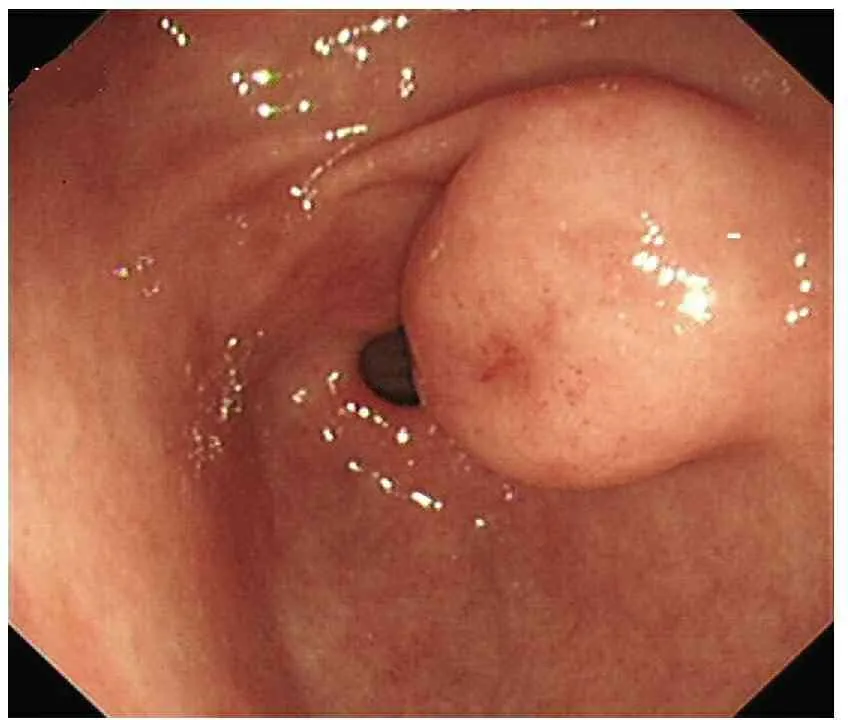

患者女性,49岁,于2015年行胃镜检查,胃窦部见一直径2.0 cm隆起;2019年胃镜检查发现胃窦部有一隆起,进而患者行内镜黏膜下良性肿瘤剥离术,手术可见大小1.5 cm×1.2 cm的卢戈碘染色不着色的片状充血区(图1)。

图1 胃镜示胃窦部可见一隆起,位于黏膜下

病理检查眼观:送检胃窦后壁黏膜下方可见一囊实性结节,大小1.7 cm×1.2 cm×1.0 cm,囊壁厚0.1~0.2 cm,囊内似含有黏液,实性区切面灰白色,质硬。镜检:肿瘤呈多结节生长,穿插在平滑肌间并可见囊性变(图2)。瘤细胞为梭形或短梭形样胞核,核分裂象较罕见,间质内可有大量的纤维黏液样基质及薄壁小血管(图3),阿辛蓝染色阳性(图4)。免疫表型:vimentin(图5)、SMA、MSA、desmin及h-caldesmon均阳性,DOG1、SOX-10均阴性,Ki-67增殖指数<1%。

②③④⑤

病理诊断:胃丛状纤维黏液瘤(plexiform fibromyxoma, PF)。患者术后未行辅助治疗,随访1个月,情况良好,未发现肿瘤复发或转移。

讨论PF是具有独特组织结构的肿瘤。2007年Takahashi等首次报道并命名其为丛状血管黏液样肌纤维母细胞瘤(plexiform angiomyxoid myofibroblastic tumor, PAMT),Miettinen等2009年将其更名为“PF”,归为WHO(2014)消化系统肿瘤分类中。Sing等[1]报道PF和PAMT均来源胃间叶肿瘤,PF向纤维母细胞分化,而PAMT为完全分化的肌纤维母细胞。PF临床罕见,2010年统计国内外文献仅有18例报道,2018年共检索79例[2]。

PF平均发病年龄43.7岁[2-4],主要表现为黑便和呕血等[2-5];多发于胃窦部,可累及幽门、十二指肠肌层[6],偶有病例可发生于胃外组织[2-5,7-8]。胃镜显示肿瘤为息肉样的囊实性肿块,表面光滑完整,部分中央可见凹陷或溃疡,周边黏膜稍隆起[4,9]。

肿瘤多位于黏膜下,界清略呈分叶状,直径0.8~15 cm,切面为灰白或灰红色,呈胶冻状或黏液样,偶尔可伴出血囊性变[2,9-10]。镜下呈多结节丛状生长[3, 4,10]。丛状结构由梭形细胞、薄壁小血管及黏液基质构成。肿瘤细胞形态温和,核分裂象罕见(0~4个/50 HPF)[2,9-10]。间质多有黏液样基质呈阿辛蓝染色阳性。免疫组化标记SMA、vimentin及MSA多呈阳性,部分瘤细胞H-caldesmon和desmin呈灶状阳性,而DOG1、CD117、ALK、S-100蛋白等均阴性。PF的基因检测未发现有PDGFRA或C-Kit异常,Spans等[7]研究发现可能存在MALAT1-GLI1融合基因,但因肿瘤较罕见,至今尚未有确切结论,MALAT1-GLI1融合基因的存在有可能为PF的诊断提供分子依据。

鉴别诊断:(1)胃肠道间质瘤,是胃肠道最常见的间叶来源肿瘤,肿瘤细胞主要是由梭形和上皮样细胞构成,呈鱼骨样或束状排列。免疫组化标记CD117、DOG1、CD34阳性,基因检测可发现PDGFRA或C-Kit异常[2,9,11-12]。(2)平滑肌瘤及平滑肌肉瘤,平滑肌瘤多呈束状或编织状排列,核似纺锤形,desmin、actin、SMA及H-caldesmon呈阳性;平滑肌肉瘤具有明显的细胞异型性及病理性核分裂象[2]。(3)炎性肌纤维母细胞瘤,肿瘤主要由梭形肌纤维母细胞和炎细胞构成,分子检测ALK有基因重排[1,3]。(4)炎性纤维性息肉,呈息肉样物,增生的梭形细胞围绕着薄壁小血管,梭形细胞可表达CD34[4,13]。(5)胃肠神经鞘瘤,多局限性生长,呈梁状或束状排列,形成密集区及疏松区,肿瘤周围可见大量淋巴细胞组成细胞套,GFAP、Leu-7、PGP9.5、S-100蛋白等弥漫强阳性[3-4];PF还应与纤维瘤病、血管球瘤、胃错构瘤、低级别纤维黏液样肉瘤罕见累犯胃肠道、转移性低级别的子宫内膜间质肉瘤等鉴别。

目前,PF属于胃间叶源性的良性肿瘤,临床首选治疗方法主要为部分胃切除或局部楔形切除[1]。患者预后良好,国内外至今尚无复发及转移的相关报道。