魂系鸳鸯板的曲艺老兵

刘蔚

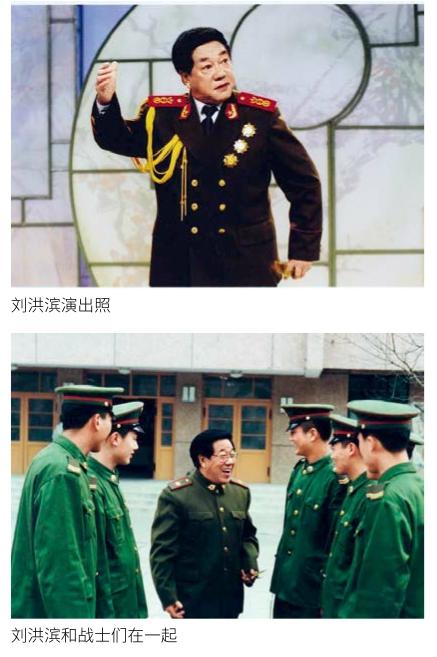

我的父亲刘洪滨是2008年9月病逝的,在他离去后的这些年中,怀念之情伴随着我们度过了无数个日日夜夜。父亲的音容笑貌不曾稍有褪色,父亲的谆谆教诲也时常在我们的耳边回荡。

我出生时父亲任总政文工团曲艺队队长,母亲孙立民则是曲艺队中的山东琴书演员。我虽然没有跟随他们走上曲艺艺术之路,但父母的艺术造诣和为艺术无私奉献的精神却深深感染了我,给我留下了难以磨灭的印象。

1962年初,不满5岁的我第一次观看父亲的表演。记得那是一个周日,天下着大雪,我们一家三口和山东快书大师高元钧先生同乘一辆车去北京音乐厅,父亲和高元钧先生将在那里进行山东快书《武松传》的专场演出,而我母亲担任报幕员。当时我的年纪尚小,领会不到他们表演的妙处,开场不久就坐不住了,就想出去玩。好不容易挨到演出间歇,我就缠着母亲带我到剧场前厅小卖部买冰糖葫芦。回到剧场后,我才注意到里面黑压压的全是人,再仔细借光打量,左近的叔叔阿姨们脸上都带着兴奋和期待。当时我还有些迷惘:父亲的表演这么吸引人么?有我手里的冰糖葫芦“香甜”么?

随着年岁稍长,耳濡目染下我也开始对山东快书有了兴趣,对观众的期待和父亲的坚持也有了些许理解。那时我偶尔会想,山东快书也许就是父亲的“冰糖葫芦”,酸酸甜甜的,让人难以割舍。

但在“文化大革命”中,文艺却是最“需要”割舍的。

1970年,我们举家迁往沧州,父亲任沧州市武装部副政委,母亲任沧州军分区宣传科干事。这样,父母的艺术之路也画上了休止符。

按当时的规定,在武装部任职的父亲有配枪。在解放战争时期入伍的父亲对手枪非常爱惜,有空暇就擦枪。男孩子对武器总会有种不可抑制的好奇心,所以在父亲擦枪时,我总在旁边看得目不转睛。可每当父亲擦完枪,就接着擦拭他那副鸳鸯板,和擦拭配枪时一样仔细。我有些不理解:“你现在不上台演出了,还擦鸳鸯板干什么?”父亲听了只是瞥我一眼,也不说话,擦拭鸳鸯板又加了几分劲力。

若干年后,我自己有了答案。当年身处逆境的父亲,仍然在时刻准备着。武器是军人的第二生命,军人擦拭武器,是为了随时可以杀敌报国;而身为军人的父亲,用对待武器的态度对待鸳鸯板,就是在时刻准备着重返舞台。“子规夜半犹啼血,不信东风唤不回”就是那一时期父亲最真实的写照。

大地渴望东风带来春的气息,而当春天真正到来后,大地却又沉默地微笑着,担负起自己应该承担的一切。中国军人就有着大地一样的气质,而父亲更是把这种气质融入他的艺术情怀中。

1979年初,对越自卫反击战结束后,我根据参战部队的真人真事,编写了一段山东快书《巧送伤员》。后来我偶遇时任中央人民广播电台曲艺编辑的陈连升,闲谈之间他知道了我的这个作品。不久,他通知我去录制,《巧送伤员》也成了我在中央人民广播电台的第一个作品。1986年,我回家看望父亲,他对我说:“还记得你写的《巧送伤员》吗?”当时我很疑惑,父亲接着说:“这次山东快书大奖赛,我的一个学生演唱了你的作品,而且还得了表演奖。但我把作者的署名改了,不是你的名字。”“为什么?”乍闻这个消息,我有些诧异。“因为我是这次大奖赛的组织者,还是评委。”父亲严肃地说。

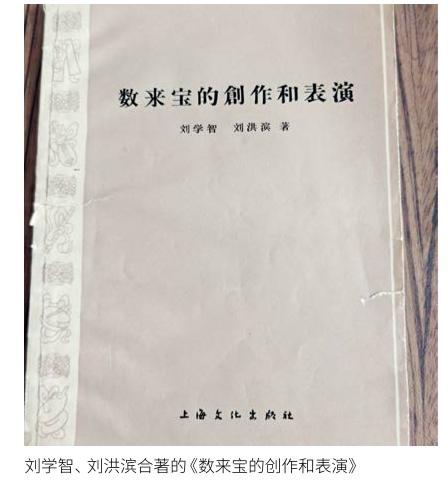

对儿子严格,对战友“随意”,这是我总结出的父亲的性格。父亲与刘学智先生合作编写了一些曲艺理论书籍,还创作了很多优秀的曲艺作品。但他们两人的署名是一本“糊涂账”,谁前谁后没个准。我对此挺好奇,父亲则浑不在意地笑笑:“两个人的名字总有一个在前一个在后,不可能都在前啊。我和你学智叔叔有个约定,我们俩创作时谁执笔,谁的名字就写在前面。有时候‘功劳不分轩轾,那谁在前都一样。横竖我们跟鸳鸯板一样,一块也不少就是了。”不争名不为利,一心一意为艺术,这可能是“二刘”常年密切合作的秘诀了。

父亲在70岁时写了一篇《一个说书人的自述》,里面有“奋笔著书卷,伏案有三秋。专著有两论,书坛勤耕耘”的词句。“书卷”指长篇山东快书《马本斋传奇》(与刘树强合作),“两论”是指演唱曲目文论集《魂系鸳鸯板》和《山东快书表演概论》。在这“一书两论”中,我对《马本斋传奇》的印象尤深。当年我在北京市公安局《金盾》杂志社任编辑部主任,对书籍的出版、印刷等环节有些了解。父亲就让我帮他策划出版《马本斋传奇》。从封面设计到联系印厂再到正式付梓,这本书也花了我不少的心血。从某种程度上讲,这本书是我们父子共同的心血结晶。《马本斋传奇》出版后,作者样书主要在我那里。1994年11月,父亲参与发起的“全国第一届山东快书艺术研讨会暨高元钧大师塑像揭幕仪式”在山东临清举行。一天,他突然给我打电话:“参加仪式的很多人都想要《马本斋传奇》这本书,我带到山东临清的书都送完了,你多带些,马上送到临清。”父亲的军令如山,我只好向领导请假,周六日带着书连夜赶往山东临清。

可能有人会说:“把自己的著作送給别人,这是为了出名吧?”对这种言论,我不想辩驳。

父亲在曲艺界有名么?有,从20世纪60年代就有了。1960年,由高元钧、李润杰、高凤山、刘洪滨、刘学智合著的《快书、快板研究》一书,由作家出版社出版发行;1963年,由高元钧、刘学智、刘洪滨合著的《表演山东快书的经验》一书,由上海文化出版社出版发行;1964年,由刘学智、刘洪滨合著的《数来宝的创作与表演》一书,也由上海文化出版社出版发行;等等。除了这些著作,父亲还有很多的作品传世。

父亲想出名么?想。但他想的是让山东快书更出名,让中国曲艺更出名。如果不是为了这些,那父亲何必要在能颐养天年时还笔耕不辍,还创演不止呢?

父亲已经走了12年了,他走完了自己的艺术道路。但就在这12年间,已经有更多山东快书的“后浪”们继踵而起,把这条路拓得越来越宽,越来越长。

魂系鸳鸯板,是父亲的信念,也是我们的信念。