红汁乳菇液体发酵培养基优化*

周伟坚,查丽燕,王 越,张振伟,文华枢,莫美华

(华南农业大学食品学院,广东 广州 510642)

红汁乳菇(Lactarius hatsudake)属担子菌门(Basidiomycota)伞菌目(Agaricales)红菇科(Russulaceae)乳菇属(Lactarius),是一种松树(Pinus)、柏树(Platycladus orientalis)、杉树(Taxodiaceae)等树种的菌根菌,常于春末夏初和秋末冬初散生于马尾松(Pinus massoniana Lamb.)林地上[1-2]。红汁乳菇在我国分布广泛,北至吉林、河北,南至福建、台湾、广东,西至广西、云南、四川、贵州、西藏等地都有分布[3]。红汁乳菇因其菌肉肥厚、香气浓郁、口感甚佳、质脆味美、营养丰富,是人们最喜欢的野生食用菌之一[4-6]。同时,红汁乳菇具有很高的食(药)用价值和经济价值,既有防癌抗癌的功效[7],又可用作生态工程营林、橡胶生产的原材料,并能调节植物生长等[8],所以红汁乳菇在各地销售市场上十分走俏。然而就像其他菌根菌一样,红汁乳菇目前尚不能人工栽培,在自然条件下产量较低,难以形成大批量生产,市场供应依赖于野外采集,在湖南、广西一带市场价格可达120元/kg~180元/kg。由于大量采集,加之自然生态条件恶化,野生红汁乳菇数量日益减少,价格增长,继而导致人们掠夺式的采收。谭著明等[9]通过人工合成菌根,实现了红汁乳菇的半人工栽培,可以提高红汁乳菇的产量,但是仍需要依赖适宜的自然条件才能起到增产效果。因此,为合理开发红汁乳菇的资源并满足市场需求,必须研究其适宜生长的条件,优化其发酵培养基配方,为人工培养提供理论基础。

1 试验材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 试验菌种

红汁乳菇菌种由华南农业大学食品学院莫美华教授提供,菌种采自广西桂林,分离保存。

1.1.2 试验药品

酵母膏、蛋白胨,广东环凯微生物科技有限公司;磷酸氢二钾、磷酸二氢钾、硫酸镁、蔗糖、葡萄糖、硫酸铵,广州化学试剂厂,分析纯;石膏、石灰、玉米粉、棉籽壳、麸皮、豆粕粉,市售。

1.1.3 培养基的配方

完全培养基:蛋白胨2.0 g、酵母膏2.0 g,葡萄糖20 g、琼脂20 g,磷酸氢二钾1.00 g、硫酸镁0.50 g、磷酸二氢钾0.46 g,水1 000 mL,pH自然。

液体完全培养基:蛋白胨2.0 g、酵母膏2.0 g,葡萄糖20 g,磷酸氢二钾1.00 g、硫酸镁0.50 g、磷酸二氢钾0.46 g,水1 000 mL,pH自然。

1.1.4 仪器与设备

手提式压力蒸汽灭菌锅YX-280,北京中西集团;微波炉WG800SL23-K6,格兰仕集团;数显电热鼓风干燥箱101AS-3,东莞市吉之垄电子仪器厂;电磁炉MC-EP201,美的集团;生化培养箱LRH-250-Ⅱ,河南兄弟仪器设备有限公司;电子天平PL602-S,上海沪沁仪器设备有限公司;超净工作台SW-CJ-2FD,苏州安泰空气技术有限公司;摇床HZQ-QG,北京东联哈尔仪器制造有限公司。

1.2 试验方法

1.2.1 均匀设计法

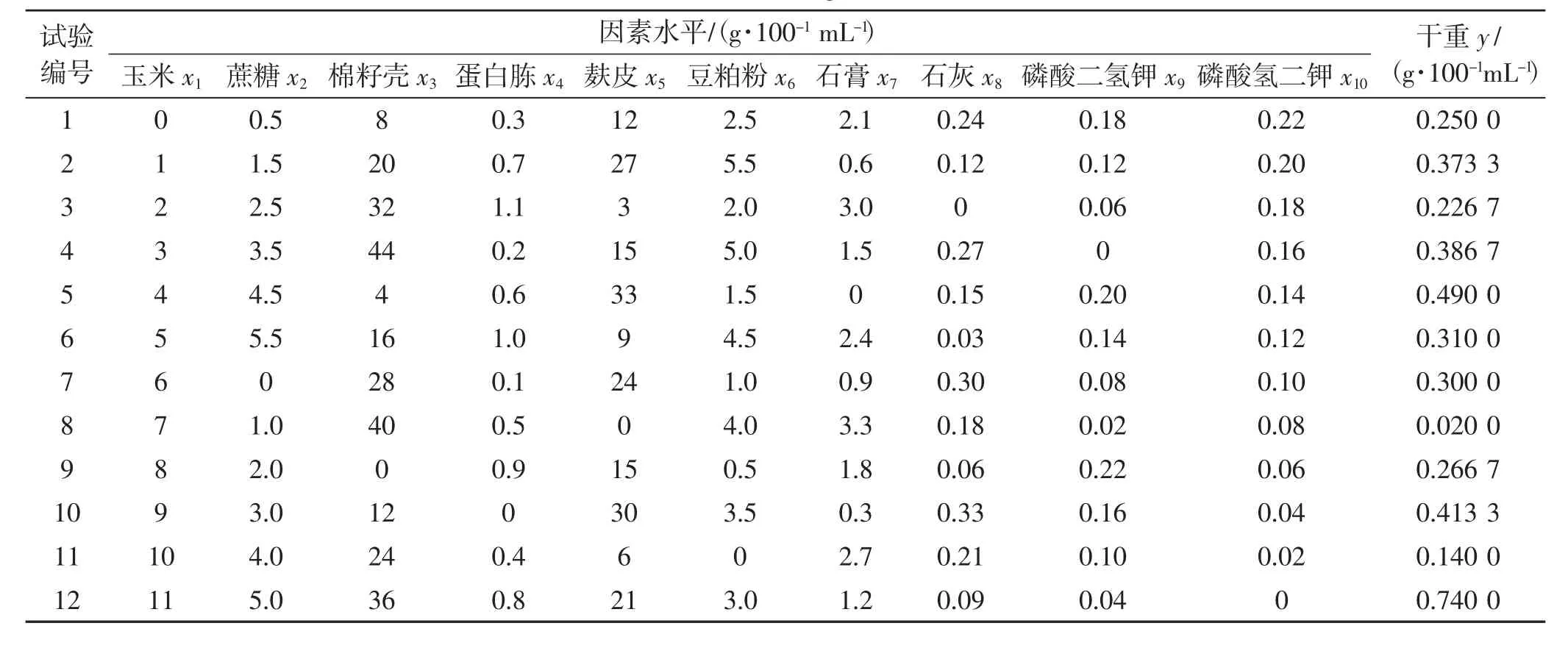

发酵培养基的优化采用均匀设计的方法进行[10]。通过前人的试验以及查找资料[11-12]发现,石膏、石灰、磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、玉米粉、蔗糖、棉籽壳、蛋白胨、麸皮、豆粕粉在珍稀食用菌的菌丝培养中起着重要作用,因此选择这10种物质作为参试因子,水平因素见表1。将各因素的水平值按所在列的编号分别对号填入,均匀设计表见表2。

由表1、表2可知,以资料中10种参试因子的常用量作为中点,每一因子设计出12个水平,选用U12(1210)均匀设计表安排试验。

1.2.2 培养基制备

分别把石膏、石灰、磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、玉米粉、蔗糖、棉籽壳、酵母膏、麸皮、豆粕粉水煮20 min,滤布过滤,将滤液浓缩成各个水平所需浓度,配制培养基。每个水平配500 mL,平均分装于5个三角瓶中,设5个重复,每瓶装液量为100 mL。装液后瓶口塞上棉塞,外包牛皮纸,用高压蒸汽灭菌锅121℃灭菌30 min,冷却,待用。

取活化好的红汁乳菇菌种,用经灭菌的打孔器打成1.0 cm圆片,分别将若干片菌丝块打碎并接入三角瓶中,塞好棉塞,置于25℃、170 r·min-1的摇床中培养,培养时间为10 d。培养期间,定期对菌丝生长情况进行观察记录。

1.2.3 菌丝体生物量的测定

培养结束后将发酵液分别装于100 mL的离心管中,除去多余培养液,加入50 mL~80 mL无菌蒸馏水,6 000 r·min-1离心10 min,除去多余水分;加入无菌蒸馏水洗涤6次,直至粘附在菌丝上的液体培养基被清洗干净,用吸水纸吸干水分,待表面没有游离水时,测量菌丝体湿重。再将菌丝体转移到干净平皿中,并在平皿中垫1层保鲜膜,以便获取干燥菌丝,50℃真空干燥至恒重,电子天平准确称重,计算各处理平均值;以此结果作为各处理的目标函数,经DPS v8.01软件对试验数据进行回归分析。

1.2.4 对比验证试验设计

将理论最优配方与均匀设计试验中的直观最优配方进行对比验证试验;另外,也将理论最优配方、直观最优配方和完全培养基进行了对比验证试验。

2 结果与分析

2.1 以干重为目标函数的优化结果

2.1.1 均匀设计试验结果的回归分析

以干重为目标函数(y)对数据进行统计分析,所得结果见表3。

表3 均匀设计试验结果Tab.3 Uniform design test results

如表3所示,建立以干重(y,g·100-1mL-1)为目标函数的二次回归方程为:

式中:x2为蔗糖水平(g·100-1mL-1);x3为棉籽壳水平(g·100-1mL-1);x4为蛋白胨水平(g·100-1mL-1);x5为麸皮水平(g·100-1mL-1);x7为石膏水平(g·100-1mL-1);x8为石灰水平(g·100-1mL-1);x9为磷酸二氢钾水平(g·100-1mL-1);x10为磷酸氢二钾水平(g·100-1mL-1)。

对回归方程进行检验,最终得出相关系数R=0.999 9,F值=2 720.871 1,显著水平P=0.000 4,剩余标准差SSE=0.004 0。回归方程显著水平P=0.000 4<0.010 0,即能达到0.01的极显著水平,调整后Ra=0.999 8,说明方程的可信度较好。

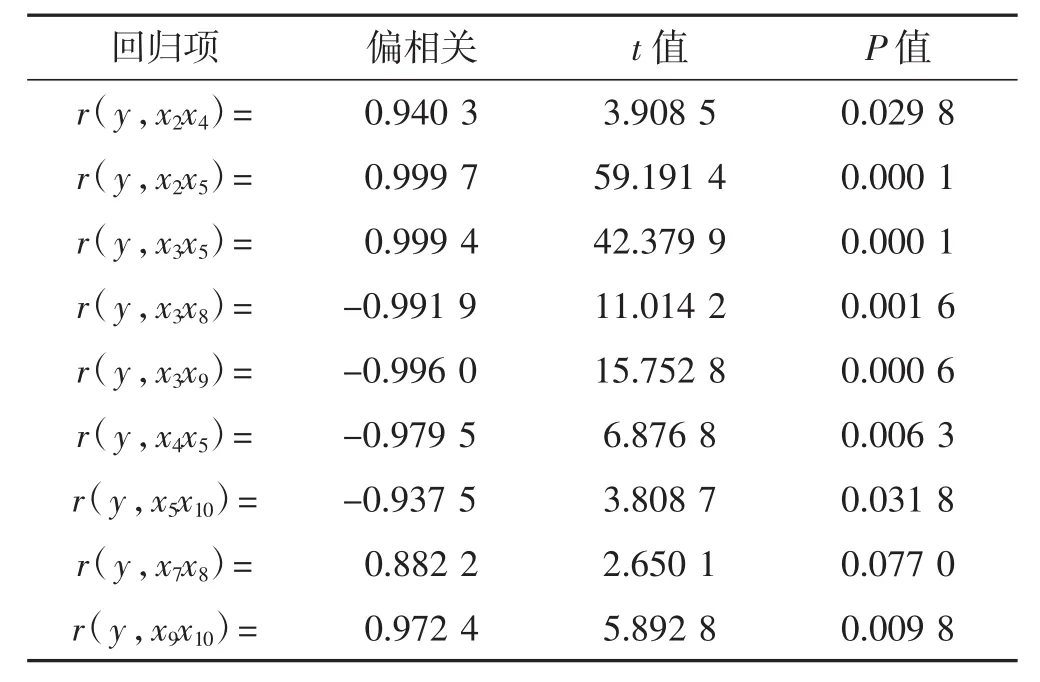

2.1.2 回归项的回归系数的t检验结果

各项试验因子回归系数和t检验结果见表4。

表4 各项回归项的回归系数检验结果Tab.4 Test results of regression coefficient of each regression term

由表4可知,方程中各回归项的显著水平均小于0.01,这说明方程中引入的各项对菌丝体干重均有很大影响,全部达到极显著水平。

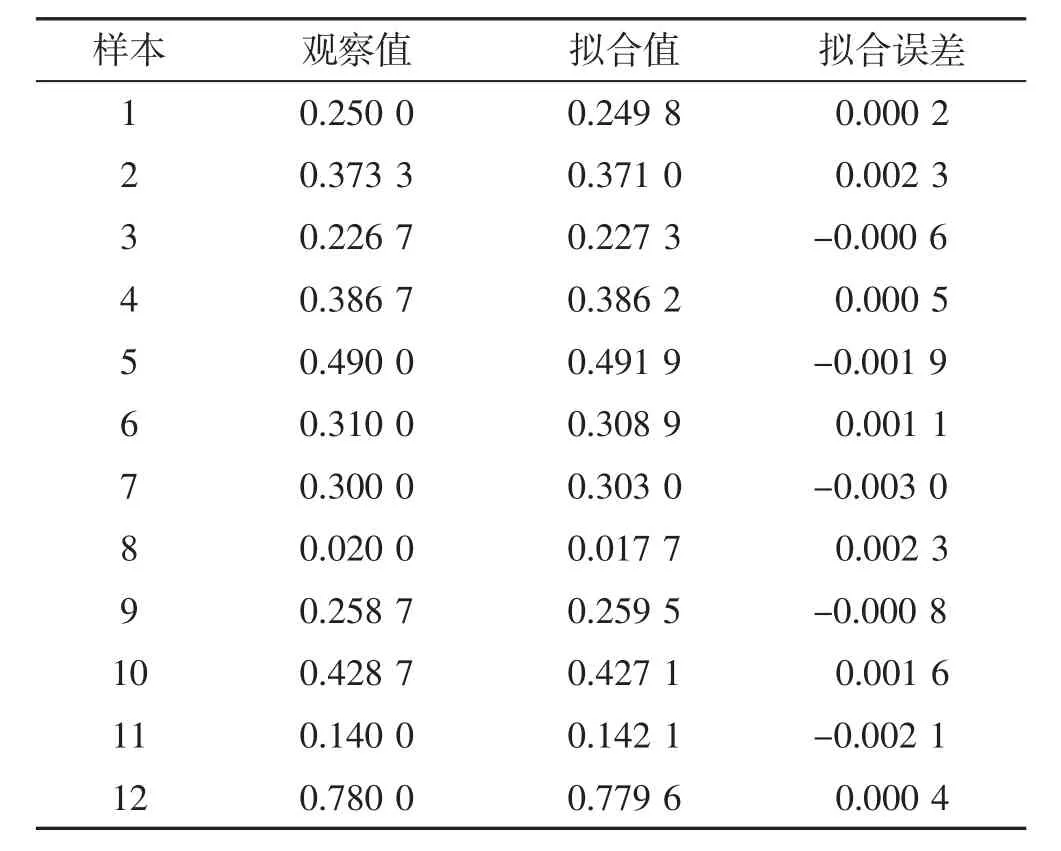

2.1.3 观察值和拟合值

回归方程的观测值与拟合值见表5。

表5 样本的观察值、拟合值和拟合误差Tab.5 Observation value,fitting value and fitting error of samples

由表5可知,观测值与拟合值很相近,最大拟合误差绝对值为0.003 0,进一步说明了回归方程的准确性。通过数学模拟分析,找出一个理论最优的红汁乳菇菌丝培养基配方(1 L)为:玉米10.91 g、蔗糖3.65 g、棉籽壳 41.24g、蛋白胨0.01 g、麸皮26.22 g、豆粕粉4.35 g、石膏1.25 g、石灰0.13 g。

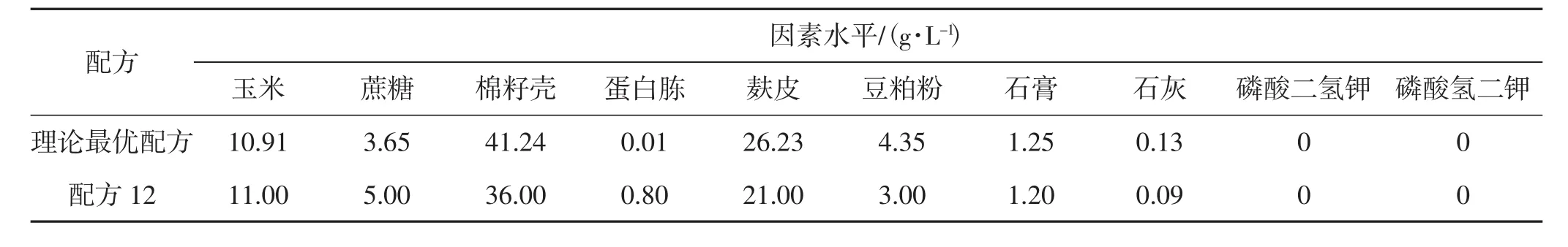

2.2 优化配方验证试验

由上述的均匀设计试验结果表3可以看出干重较大的直观最优配方是配方12,将理论最优配方、直观最优配方12与完全培养基进行对比验证试验,试验方案如表6。

表6 验证试验方案Tab.6 Verification test scheme

如表6所示,培养基均加水1 000 mL,pH自然。接种量统一为1片直径为1.0 cm的红汁乳菇菌丝块,发酵周期10 d,重复3次,比较不同培养基配方对红汁乳菇菌丝生物量的影响。完全培养基配方为:蛋白胨2 g、酵母膏2 g、葡萄糖20 g、琼脂20 g,磷酸氢二钾1.00 g、硫酸镁0.50 g、磷酸二氢钾0.46 g。

2.3 优化配方验证试验结果

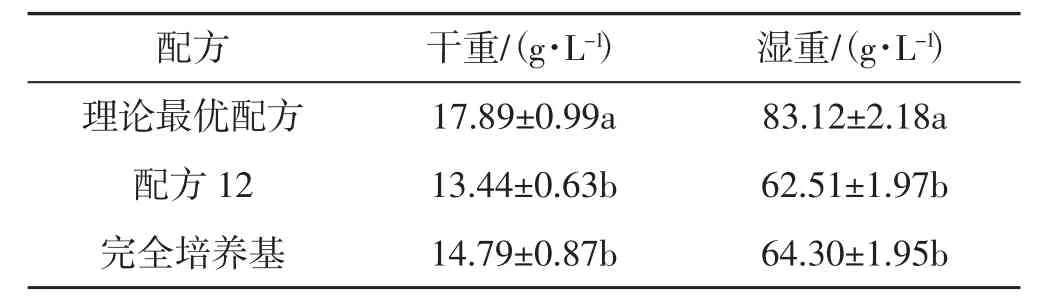

对比验证试验数据分析结果见表7。

如表7所示,分别得出理论最优配方组、直观最优配方12组和完全培养基组的干重、湿重。利用Duncan新复极差检验可看出理论最优配方平均湿重和干重均显著高于配方12和完全培养基的湿重和干重(P<0.05),这说明所筛选的最优配方更适合红汁乳菇菌丝生长。

表7 优化配方验证试验结果Tab.7 Validation test results of optimized formula

验证试验结果红汁乳菇液体培养情况见图1、图2。

由图1可知,利用优化配方发酵的菌球大、数量多、产量高,且形成了红色小菇蕾;配方12发酵的菌球数量较少,也有少量红色菇蕾形成;完全培养基发酵的菌球较小,颜色较白,未形成红色小菇蕾。由图2可知,利用该优化配方发酵红汁乳菇菌丝还出现了小菇蕾,这对尚不能实现人工栽培的菌根菌红汁乳菇的进一步驯化栽培具有一定指导意义。

3 结论与讨论

通过均匀设计法筛选出最佳红汁乳菇液体培养基优化配方,即1 L培养基中各成分用量为:玉米10.91 g、蔗糖3.65 g、棉籽壳 41.24 g、蛋白胨0.01 g、麸皮26.22 g、豆粕粉4.35 g、石膏1.25 g、石灰0.13 g。利用该优化配方配制的培养基,在25℃、170 r·min-1下发酵红汁乳菇菌丝10 d可得菌丝平均干重 17.89 g·L-1,平均湿重 83.12 g·L-1,显著高于完全培养基和直观优化配方12。这一结果远高于前人的研究[13-17]。在发酵液中出现了小菇蕾,这对于菌根菌红汁乳菇的驯化栽培具有一定指导意义。