宋池阳郡斋本文选鉴赏

□ 刘明

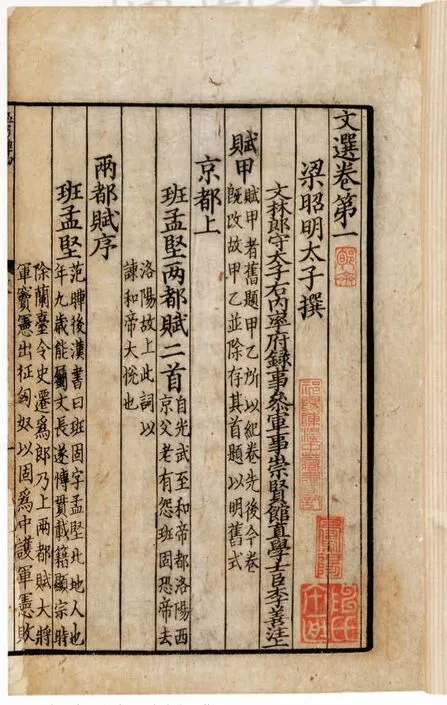

图1 淳熙本《文选》 陈清华旧藏国家图书馆藏

国家图书馆藏有宋淳熙八年(1181)池阳郡斋刻本(以下简称“淳熙本”,即习称的尤袤本)李善注《文选》3 部,其中两部分别为陈清华郇斋和瞿氏铁琴铜剑楼旧藏,存世尚有其它诸部印本。兹以陈清华郇斋藏本为例(图1),行款版式为10 行18 至21 字不等,小字双行19 至22 字不等,白口,左右双边,单鱼尾。版心上镌本版字数,中镌“文”和卷次及叶次,下镌刻工。卷端题“文选卷第一”,次行低两格题“梁昭明太子撰”,第3 行低3 格题“文林郎守太子右内率府录事参军事崇贤馆直学士臣李善注上”。关于其雕椠风格,傅增湘称其“字体长方,结构严谨”(《藏园群书经眼录》),宿白则称之为“开版较紧、字体端秀自然”(参见《唐宋时期的雕版印刷》)。

现存李善注最早版本是法国国家图书馆藏敦煌伯二五二八(P.2528)《西京赋》残卷,最早的雕印本是国家图书馆藏北宋刻递修本,属残本。而此淳熙本则是存世最完整的宋刻李善单注本,陈氏所藏此部则属存世淳熙本中的最佳印本。赵万里称:“初印精湛,字字如新硎,无一补版,可称《文选》李注惟一善本。”(参见《中国版刻图录》)又丁钧跋(载书中卷60 末副叶)称:“此集宋刻宋印”“殆海内仅存之孤本矣”。故中华书局1974 年影印本,及中华再造善本一期均选择此部印本作为底本。

有关淳熙本的刊刻,见于淳熙八年尤袤跋和袁说友跋中,尤跋云:

贵池在萧梁时,寔为昭明太子封邑,血食千载,威灵赫然。水旱疾疫无祷不应。庙有文选阁,宏丽壮伟,而独无是书之板,盖缺典也。往岁邦人尝欲募众力为之不成。今是书流传于世皆是五臣注本。五臣特训释旨意,多不原用事所出。独李善淹贯该洽,号为精详。虽四明、赣上各尝刊勒,往往裁节语句,可恨!袤因以俸余锓木,会池阳袁史君助其费,郡文学周之纲督其役,逾年乃克成。既摹本藏之阁上,以其板置之学宫。

据“今是书流传于世皆是五臣注本”句,断定尤袤并未见到北宋有国子监刻李善单注本《文选》。疑此监本北宋亡后并未流传于南方,而是自金至清末一直深藏秘阁,在外界罕有流传。故尤袤应不会使用国子监本作为底本,当然他也未明确交待刊刻的底本,仅提到有“四明”本即今存明州本六家注《文选》,以及“赣上”本即今存宋赣州州学刻本六臣注《文选》。推测淳熙本有可能自此两本中的某一本抽出李善注,然后加以校刻而成。考虑到六家注本是先五臣后李善,而不及六臣注本先李善后五臣的直接简明,故自赣州本中抽出李善注作为底本最有可能性。日本学者斯波六郎主张“六臣本摘出说”,范志新提出“尤本可能主要以赣州初刻本为其底本”,又郑州大学博士生韩丹据李善注文中的音注情况,也认为淳熙本与赣州本存在一定的渊源关系。同时,尤袤还会参据其它的传本进行校订,从而使得淳熙本的版本生成极其复杂,尚需要更多的校勘学手段以揭橥其底本来源的多元性。

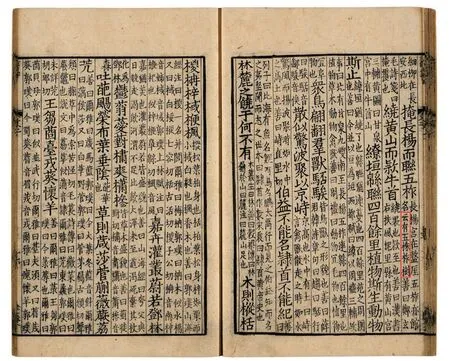

印证淳熙本所据底本比较重要的例子,如卷1《两都赋序》“臣窃见海内清平,朝廷无事”句(依据陈清华藏本),李善注云:“蔡邕《独断》或曰‘朝廷亦皆依违,尊者都举朝廷以言之’。”“尊者都举”上空约半格,下空一格,此四字相当于六格(字)的位置,删掉了两字(图2)。按明州本、赣州本并作“尊者所都连举朝廷以言之”(图3),所删者为“所”和“连”两字。又卷9《射雉赋》“伊义鸟之应机”句中的“机”字,陈清华藏本有剜改痕迹,即比陈清华藏本印次早的印本原字不作“机”,陈清华藏本在印时挖改为该字(上述两例参见华侨大学青年教师王玮博士《尤袤本文选的刊刻及选学价值》一文,载《中国文选学研究会第十三届年会论文集》)。按明州本作“机”,校语称:“善本作敌。”而赣州本恰作“敌”,据此可推测淳熙本之刻似以赣州本为底本,只不过有的印次又依据明州本将“敌”字改为“机”。又卷4《三都赋序》“余既思摹《二京》而赋《三都》”句尤袤本无李善注(此例据马燕鑫《从文献到文学:文本细读的必由之路》,载《古籍整理出版情况简报》2018 年第6 期),赣州本、明州本亦无。按此两本皆有张铣注云:“摹,法。”而《文选集注》则有李善注,云:“《声类》曰‘摹,法也。’”因为明州本(源出北宋秀州州学本)是以五臣本为底本,编入李善注,凡善注与五臣注同者则留一家。明州本无此条善注正是删省的结果,而赣州本出自明州本故亦无。尤袤本同样无此注,再次印证以赣州本为底本的可能性。再如《洛神赋》篇题下小注引《记》称曹植作《感甄赋》云云,检现存北宋本、明州本及赣州本均无此条小注。胡克家《文选考异》称:“此因世传小说有《感甄记》,或以载于简中,而尤延之误取之耳。”傅刚据姚宽《西溪丛语》亦载李善注《感甄赋》,且与此《记》基本相同,认为姚氏所见李善注本即为尤袤刻书的底本(参见《文选版本研究》)。则又可推证并非尤袤“误取”,而是遵照所据之本的结果。

袁跋有两则,其一作于淳熙八年三月,云:

说友到郡之初,仓使尤公方议锓《文选》板以实故事。念费羌广而力未给,说友言因是固此邦缺文也,愿略它费以佐其用,可乎?乃相与规度费出,阅一岁有半而后成。

其二作于是年八月,云:

池阳郡斋既刊《文选》与《双字》二书,于以示敬事昭明之意,今又得昭明文集五卷而并刊焉。

图3 赣州本《文选》未挖版之例

推断淳熙本之刻始于淳熙七年(1180),至八年三月而刻完,同时刻有《文选双字类要》(现藏上海图书馆)。至八月又刊刻《昭明太子集》。其实,淳熙七年尤袤还刻有《山海经》(现藏国家图书馆),可以说两年间刻了四种典籍。至于刊刻的费用,尤跋称“以俸余”;而袁跋称“愿略它费”以“规度费用”,庶几近其实。故淳熙本之刻使用的是公帑,而非个人官俸,尤袤所云不免有夸饰之嫌。职是之故,尽管刻书由尤袤主持,而版本仍著录为“池阳郡斋刻本”,一般习称以尤延之本或尤袤本。

彭元瑞《知圣道斋读书跋》云:“古今书籍版行之盛者,莫如《文选》。”淳熙本也是如此,表现在自淳熙八年刻完以来屡经修版或补版,印证当时需求量还是比较大的,以致板片磨损。修版指板片内个别字句的剜改重修,包括改易底本用字、挖去底本之字、增删文字和修补漫漶之字四种类型(下述所举诸例均出自王玮《尤袤本文选的刊刻及选学价值》,又略加申说)。改字者如卷9《长杨赋》“于是上帝眷顾高祖,高祖奉命”句,李善注云:“《春秋元命苞》曰‘命者,天之令。’”“令”字有明显的剜改痕迹,按明州本、赣州本均作“命”。尤袤改为“令”字,当是依据《汉书·董仲舒传》“臣闻命者,天之令也”句。挖字者如卷37《求自试表》“冀以尘露之微,补益山海”句,李善注云:“谢承《后汉书》杨乔曰‘犹尘附泰山,露集沧海。虽无补益,款诚至情,犹不敢嘿也。’”“也”字下空两字,按照淳熙本款式之例应空一字为是。按明州本、赣州本并作“嘿嘿也”,修版时挖去一字。增删者如卷10 潘岳《西征赋》第14 叶a 面自第6 行注文“《楚辞》曰”至第10 行注文结束,版面较第1 至5 行的版面约低半格,此属增删文字的修版所致。主要表现在“浸决郑白之渠,漕引淮海之粟”句李善注文,较明州本、赣州本增益“郑玄《周礼》注曰‘浸者,可以为陂灌溉者’”之句。但较赣州本又删掉不少文字,即赣州本所作的“《史记》曰‘韩闻秦之好兴事,欲罢,无令东伐。乃使水工郑国间说秦,令凿泾水自中山,西扺瓠口为渠,并北山东注洛,溉舄卤之地四万余顷,收皆税亩一钟,命曰郑国渠。又曰:赵中大夫白公复奏穿渠引泾水,首起谷口,尾入栎阳注渭,溉田四千余顷,因曰白渠。人得其饶,歌之曰:田于何所,池阳谷口。郑国在前,白渠起后。’”尤袤本仅作“郑、白已见上文”,即此注已见于卷一《两都赋》中,不必再重复出注。删去122 字,增益15 字,另加“郑、白已见上文”6 字,总计21 字,两者相互抵消合计删掉101 字,远逾版面低半格后所减少的字数,故所删底本的文字面貌仍有待探索。又卷2《西京赋》“掩长杨而联五柞”句薛综注云:“五柞亦馆名,云有五株柞树。”“云有五株柞树”6 字所刻较拥挤,按正常款式是5 格(字)的位置,而挤入了1 字(图4)。按明州本、赣州本均作“云有株柞树”(图5)。再如卷52《博弈论》“百行兼苞,文武并骛”句,李善注云:“《孝经钩命诀》曰‘引兴摘暴,一字管百行。’”“一字”两字刻法不类,两字占本属一格(字)的位置,显系修版时补字所致。按明州本、赣州本即并作“学管百行”,“学”剜改为“一字”两字。修补漫漶之字者,如卷29 张景阳《杂诗》“游思竹素园”句李善注云:“《风俗通》曰‘刘向为孝成皇帝典校书籍,皆先书竹,为易刊定可缮写者以上素也’。”其中“缮”字刷印稍显模糊,当是与该字由于漫漶而修补有关。因为明州本、赣州本均作“缮”,不存在剜改的问题。

浙江大学金少华指出:“尤刻本《文选》正文同样不乏经过修版增删的例子,只不过与注文相比,修版的数量要少得多。”(参见所撰《国家图书馆藏尤刻本文选系修补本考论》一文,载《在浙之滨:浙江大学古籍研究所建所三十周年纪念文集》)就修版的文献价值,又称:“尤刻修改版皆比初刻本更接近于李善本《文选》原貌”,而且还“得到古抄本的支持,尤氏修版时必有所据无疑”,“当然尤袤修版所改也不乏不足为据的例子”。如何认识修版中出现的文字变异,以“尊者所都连举朝廷以言之”为例,胡克家《文选考异》称:“此尤延之校改之也。”胡氏未将淳熙本的初印本与修版印本,即不同印次的印本作必要的釐清。也就是说,这些见于陈清华藏本中修版的例子是相较于淳熙本的初刻初印本而言的,属再次修版后印的结果。陈清华藏本尽管属存世淳熙本的最佳印本,但它并非赵万里所称的“初印精湛,字字如新硎,无一补版”,而是稍经修(补)版的后印本。再者修版的主持者,胡克家认为是尤袤,恐怕也未必。毫无疑问,淳熙本的初刻初印本由尤袤主持,但修版者并不一定还是尤袤,缺乏文献的依据。修版的主持者应该是计衡,《文禄堂访书记》所载淳熙本中的一部印本有其跋,云:

图4 淳熙本《文选》修版之例

池泮《文选》岁久多漫灭不可读,衡到□属校官胡君思诚率诸生校雠,董工□而新之。亡虑三百二十二板二十万□□九十二字,阅三时始讫工。今遂为全书书成,以其板移置郡斋,而以新本藏昭文庙文选阁云,绍熙壬子(1192)十一月□□日假守番阳计衡书。

计衡修版的绍熙壬子年,距离淳熙八年不过十一年,版片已多有磨损,不得不进行修版工作,推断陈清华藏本即属计衡修版之后印本中的一部。按该本中有绍熙壬子年及之后补版题记两处,即庆元元年(1195)和嘉泰二年(1202),此推断是合理的。而且书中还应有计衡跋,或在流传中佚去。兹以该本中的刻工为据,可分为五期,第一期属原版刻工:曹仲、曹伸(疑与曹申为同一人)、曹旦(疑与曹但为同一人)、曹但、曹申、曹侃、曹佾、陈卞、陈祥、陈三、陈森、杜俊、黄宝、甲、金大受、金大有、金有(疑与金大有为同一人)、京、柯文、李彦、刘仲、刘八、刘彦中、刘升、刘用、刘其、刘永、毛用、潘宪、盛彦、唐彬、唐才、汤执中、汤盛、王才、王明、叶正、宥羽、张宗、张拱、□桂。第二期补版刻工为刘彦,版心镌“戊申重刊”,即淳熙十五年(1188)。第三期补版刻工:昌彦、吴志、杨珎、刘,版心镌“壬子重刊”,即绍熙三年(1192)。第四期补版刻工王明(当即第一期原版刻工,又参与修版工作),版心镌“乙卯重刊”,即庆元元年。第五期补版刻工正、□蔡,版心镌“壬戌重刊”“壬戌刊”或“壬戌刁”,即嘉泰二年。可见除修版外,还以新刻板片替换旧板片,即补版。但此类补版工作量不是很大,主要集中在卷首《文选目录》和卷60末的《李善与五臣同异》。因为这两部分版片恰好属于全书版片的首和尾,最容易破损,故修版已不能解决再印的问题,需要更换为新的版片。从陈清华藏本补刻版片所署的年款来看,在绍熙三年计衡修版前已经在进行补版工作,即淳熙十五年(似仅有此一次)。而在绍熙三年计衡之后,又存在两次补版工作,分别是庆元元年和嘉泰二年,最后一次补版距离淳熙八年已逾21 年。综上,推断陈清华藏本是绍熙三年计衡修版后又稍有修版的印本,也是现存淳熙本中最早的一种印本。陈清华藏本与淳熙八年尤袤初刻初印本的关系,可表述为:淳熙八年尤袤初刻之版→略有补版(淳熙十五年)→计衡修版(绍熙三年)→略有补版(庆元元年和嘉泰二年)→再印→陈清华藏本。《北京图书馆古籍善本书目》及《中国古籍善本书目》均将此部印本,定为“宋淳熙八年池阳郡斋刻本”,似略有眉睫之失,应釐定为“宋淳熙八年池阳郡斋刻递修本”为宜。前贤未定为“递修本”,可能是考虑到补版的量并不大,远非存在大量修版及补版的其它印本可比。

《文禄堂访书志》著录有计衡跋的一部印本,系杨守敬得自日本,又归李盛铎,今藏北京大学图书馆。该本版心除镌“戊申重刊”“壬子重刊”和“乙卯重刊”字样外,又有“乙丑重刊”和“辛巳重刊”字样,分别即开禧元年(1205)和嘉定十四年(1221),知补版又在陈清华藏本之后。傅增湘曾就该本与胡刻本即清嘉庆十四年胡克家刻本(1809)对校,称:“李本与胡刻底本非一时印,故刊工多不同,文字异处亦有出胡氏《考异》之外者。”(参见《藏园订补·亭知见传本书目》)可见,作为《文选》通行本的胡刻本,它所依据的底本恐怕还要在杨守敬旧藏本之后,是淳熙本中屡经修版的一种印本。总体而言,淳熙本可谓存世《文选》诸本中最为复杂的版本,由于印本的复杂性带来了极具歧异性的文本面貌。李善注自南宋初以来逐渐取得主导性的地位,而致淳熙八年所刻书版不断地修版刷印,造成在印本及印次方面极为复杂的现象。因此,摸清存世淳熙本中诸印本的关系,便成为今后《文选》版本研究的一项重要任务,藉此亦可深化并拓展版本研究的格局。

此外,这部陈清华藏本,钤“王延喆”“陈氏家藏”“硕甫过眼”“陈印清华”“陈氏澄中藏书”“祁阳陈澄中藏书记”“郇斋”“将官子孙”“顺德堂”“凤阳”“玉虹山人”诸印,明王延喆旧藏,入清为陈奂所藏。原为杨氏宝选楼藏书,建国初从陈澄中之手购归北京图书馆。2008 年,入选第一批国家珍贵古籍名录(名录号01192)。