煤矿开采地表移动变形观测与分析

李 扬,刘 威,鲁 坤

(1.陕西煤田地质勘查研究院有限公司,陕西 西安 710021;2.中煤航测遥感集团有限公司,陕西 西安 710199)

0 引言

煤炭资源作为我国基础能源之一,在国家经济和社会发展进程中长期占据着不可或缺、举足轻重的地位。煤矿开采引起的地表移动和变形是一个非常复杂的力学变化和时空变化过程[1-3]。通过对煤炭开采区地表移动变形进行观测,发现和归纳具有独特性的移动变形规律,对指导安全生产和减少因地表沉陷导致的各种损失都具有重要的意义[4-5]。彬长矿区某煤矿地表移动变形观测工作区由101、102、103和104这4个工作面由东向西依次排列而成,区内地表高程约为+880~+1 180 m。工作区南部临近村庄和农田,地势平坦,以黄土地貌为主;中部和北部有河流流经,由于地表水和雨水的影响,沟谷较深,主要地形地貌为山坡和河沟。沟谷受河流水流长期侵蚀而形成典型的冲沟地形,沟谷两侧地形坡度陡峭,工作区内杂草丛生,沟底芦苇茂盛,树林零星分布于整个区域。沟内大部分地方为第四系黄土,沟底局部可见基岩出露,地表覆盖层厚度为90~270 m。

1 地表移动观测

1.1 观测线的布设

设计参数:因该煤矿以前未开展过地表移动变形观测相关工作,没有工作区内的实测变形参数可供参考,因此,设计中采用的参数是由临近开采地质条件相似的煤矿的现有参数来计算的。按照已有参数结合相关测量规范规定,设计参数取值为平均厚松散层厚度h取200 m;基岩移动角β、γ、δ介于70°与75°之间,取72°;冲积层移动角φ为45°;煤层倾角α取2°;最大下沉角θ=90°-0.6α=88.8°;移动角修正值Δδ、Δγ、Δβ均取值为20°;平均开采深度H0取650 m。

观测线位置:根据工作区地形地貌及其他相关条件,地表移动变形观测线的形状布设成直线,并与煤层走向线垂直或平行。因此走向观测线布设于开采工作面走向上方,且考虑到煤层倾角和最大下沉角的影响相对于倾斜主断面中心向下山偏移一定的距离,d=H0cotθ=650cot88.8°=13.616 m,倾斜观测线与走向观测线的位置关系为垂直交叉,并保证距开切眼或停采线的距离不小于0.7H0,且倾斜观测线间距不得超过50 m。

观测线长度:①计算公式。通过控制布设的观测线长度足够体现出移动盆地的特点。观测线长度要并留出一定的富余量,延伸出移动盆地边界以外,以便最终能准确地确定出移动盆地边缘的实际位置。走向观测线长度计算公式

L走=2hcotφ+2(H0-h)×cot(δ-Δδ)+D

(1)

倾斜观测线长度计算公式

L倾=2hcotφ+(H1-h)cot(β-Δβ)+(H2-h)cot(γ-Δγ)+Lcosα

(2)

②计算结果及观测线布设。由于工作区4个工作面平行分布且走向长度一致,故倾斜观测线可共同布设2条;101、102、103和104这4个工作面分别布设一条走向观测线,故走向观测线共布设4条。因工作区内平均开采深度在650 m左右,根据规范要求取观测点间距为25 m。通过上述公式计算可得,102、103、104这3个工作面的走向观测线长度均为1 500 m,所以每条走向观测线的埋石数量为63个(两头均多布设了一个),而由于101工作面已趋于稳定,故在布设其走向观测线时在开始部分少设置10个点,101工作面走向观测线为53个点;2条倾斜观测线每条线分别布设84个观测点。同时,按照满足规范的原则共布设了10个观测站控制点。最终工作面及地表移动观测线布设,如图1所示。

图1 工作面及地表移动观测线布设图

1.2 地表移动观测点的测量

观测要求:由于工作区地形复杂,斜坡和沟谷深度较深,地表移动变形观测线的平面观测采用全站仪附合导线方法,高程测量采用全站仪三角高程附合导线的方法进行。必须在所有观测点埋石完成并且标石沉降稳定后才能开始进行观测。观测精度必须满足表1和表2的要求。

表2 观测点高程测量精度指标

表1 观测点平面测量精度指标

连接测量:观测站控制点连接测量的目的是将前期布设的基础控制测量坐标系与观测站控制点相联系,或将观测站控制点坐标系与国家或矿区坐标系相统一,从而达到统一观测站与工作面相互位置关系的目的。为确保后期观测数据和前期观测数据的统一基准性,必须根据实际沉降情况和其他外界因素定期对观测站控制点进行稳定性检测。在每次对各个观测站控制点进行测量和检测时均应采用相同的起算点和观测方法、观测流程,且由同一观测人员使用同一台仪器设备,尽量达到减小测量误差的目的。

全面观测:初始全面观测就是以观测站控制点为基准点,对所有观测点的平面和高程进行测量,获得的观测成果是后期全面观测和周期性日常观测位移、沉降的比较基础。各条观测线的观测均应尽量在一日内完成,以保证观测时气象元素的大体一致性。全面观测的测量工作主要是利用测量仪器在野外实地观测每个观测点的原始数据,进而解算得到各点的平面坐标和高程值。全面观测主要依据工作面回采速度等相关因素,每次间隔约30 d左右进行一次,直到全面观测或日常观测发现半年内下沉值小于30 mm时进行最后一次全面观测,得到各观测点最终的平面坐标和高程数据。

日常观测:日常观测指的是首次和末次全面观测之间适当增加的日常测量工作[6-7]。为了确定地表移动是否已经开始,在工作面回采一定距离后,在可能首先移动的区域中选择若干个观测点,并在一定时间内间断地进行周期性观测,如果发现观测点有下沉趋势,说明地表已经开始移动。

2 地表移动观测数据处理

2.1 数据整理

数据检核与处理:对每天的野外观测成果,要及时检查数据的正确性和资料的完整性。如发现粗差或超限,应及时采取补救措施或返工重测,直到全部观测数据符合规范规定为止。检查核对包括:野外观测原始纸质记录纸是否与实际相符、记录的格式和内容是否规范和正确;如有电子数据需核对数据格式正确与否、数据文件是否完整可用;电子数据是否做好备份以及是否包含所有的外业测量数据等方面。在检查核对外业成果准确无误的基础上,将观测所得的纸质原始记录数据录入电脑,利用地面控制测量数据处理系统进行平差计算,得到所有观测点的平面坐标和高程值,同时计算相邻测点间的水平距离在观测线方向上的投影长度,为下一步制图做好准备。

计算移动变形值:观测线观测点每次观测之后根据当次实际观测成果,与前次成果进行比对和分析,然后计算各种移动和变形值。最终的地表移动变形应根据末次全面观测的结果并以观测线为单位分别计算,主要包括各观测点的下沉值W;水平移动值U;相邻观测点间的水平变形E和垂直变形值,包括倾斜i与曲率k;观测点的下沉速度V;观测点的横向水平移动U′等。

2.2 绘制移动变形曲线

工作区内每条观测线的观测和计算都完成以后,才能进行相关图件的编制工作。主要包括观测站平面图、断面图、移动变形曲线图等。观测站平面图根据开采区井上下对照图或采掘工程平面图绘制,在保证图面清晰易辨的前提下保持比例尺一致,图形至少要包含观测点点位、地形地物要素、保护煤柱线、地裂缝、塌陷坑等各种要素的形态和发现时间等,以清晰反映出开采过程对地表移动和变形的影响。观测线断面图根据主断面上各点位置和每次沉降值进行绘制。移动变形曲线图根据内业计算得到的移动变形数据进行绘制,曲线图能反映出沿观测线主断面方向的地表移动变形特点及其发展的过程。倾向观测线A、B这2条实测下沉曲线分别如图2、图3所示,走向观测线C、D、E、F这4条实测下沉曲线分别如图4、图5、图6、图7所示。

图2 倾向观测线A线实测下沉曲线图

图3 倾向观测线B线实测下沉曲线图

图4 走向观测线C线实测下沉曲线图

图5 走向观测线D线实测下沉曲线图

图6 走向观测线E线实测下沉曲线图

图7 走向观测线F线实测下沉曲线图

3 地表移动变形参数算法及规律分析

3.1 地表移动变形参数算法

主要参数:概率积分法是一种目前国内比较成熟、应用广泛的开采沉陷预计方法。由于这种方法的移动变形预计公式中包含概率积分,故称为概率积分法。此法预计地表变形的参数主要有下沉系数q,水平移动系数b,开采影响传播角θ0,主要影响角正切tanβ,以及拐点偏距S[8-11]。各参数计算方法见表3。

表3 地表变形参数算法

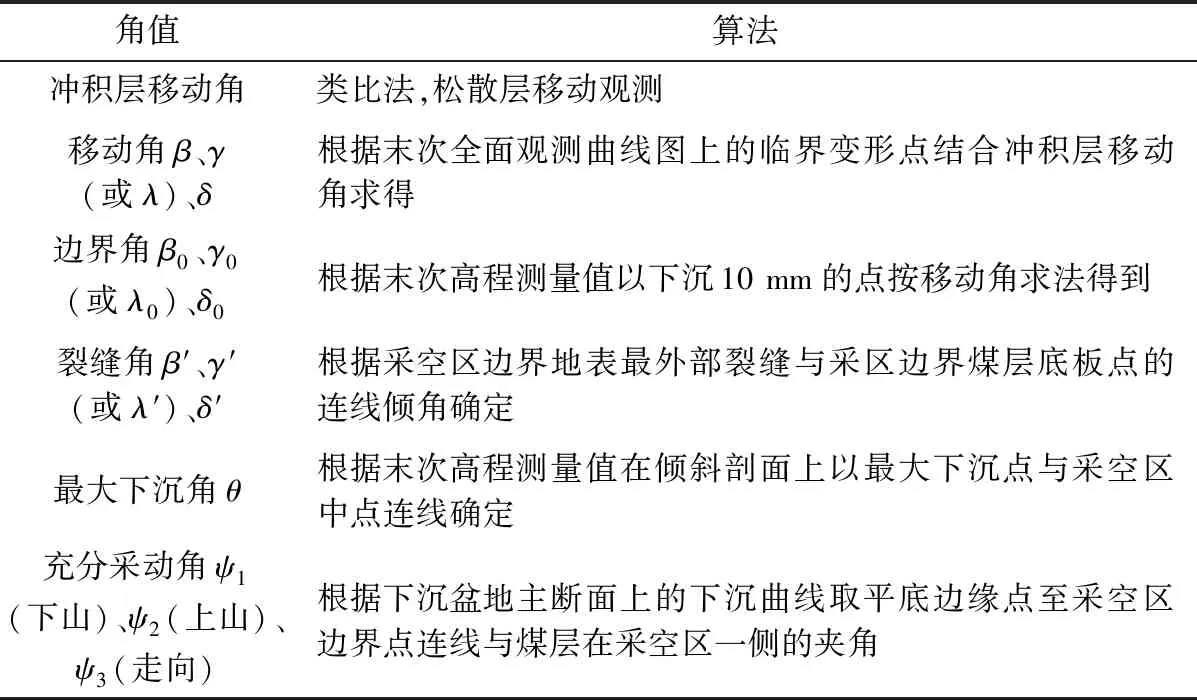

移动角值:在分析工作面开采沉陷时,还要用到一系列角度值来表现地面开采沉陷情况,这些角值主要包括移动角、边界角、裂缝角、最大下沉角、充分采动角等,各角值计算方法见表4。

表4 地表变形角值算法

3.2 地表移动变形规律分析

变形形式:工作区内地表移动变形最明显和易于发现的形式就是地裂缝,地裂缝在地形相对平坦的区域易于发现,农田里的裂缝在耕作时会被填埋,农作物茂密季节也不易发现,坡度较陡的山坡地带受杂草遮盖难于发现,地裂缝位置向煤层倾向下山方向偏移较大,地形上向坡上偏移,但相对于移动盆地的中心对称分布。

偏移的双向性:工作区内坡度较大的地表移动具有向采空区和山坡下偏移的双向性,坡面下滑会引起向坡下方向的移动和下沉,而坡间平地或山谷因滑移形成挤压而表现为地表的抬升,而且最终下沉量比相同条件下平地的下沉值要小。

参数变化:在冲积层层厚大,其下岩层层厚小,且岩层强度小时,会导致工作面地表沉降的下沉系数、水平移动系数和主要影响范围角均较大的结果。

4 结语

地表移动变形的分布规律反映的是在煤矿工作面开采过程中地表移动变形的空间时间特征与开采地质条件等因素间的相互作用关系。地下开采引起上覆岩层和地表的移动变形是一个非常复杂的动态变化过程,受到诸多方面因素的影响,而且各因素的准确值也很难取得。煤矿工作面开采地表移动变形观测是防治矿区地表沉陷等地质灾害的主要方法,深入、持续的进行观测与分析并总结归纳出煤矿实际的开采沉陷规律,用以指导沉陷灾害的防治工作,可以为现代化煤矿的安全生产、环境治理、生态平衡和可持续发展提供科学依据,对促进国民经济的平稳健康发展和人民生活水平的不断提高都具有极为重要的意义。