高位厚层砂岩顶板条件沿空巷道强动压消除技术*

祝凌甫,李春睿

(1.中煤科工开采研究院有限公司,北京 100013;2.天地科技股份有限公司,北京 100013)

0 引言

邻近采空区的巷道往往受到强动压影响而维护困难,工作面的超前支承压力与侧向支承压力是邻空巷道矿压显现重要的影响因素[1]。邻空巷道强矿压显现主要受覆岩结构及围岩自身强度等因素影响。因此,如何通过基于邻空侧强矿压应力源控制的巷道卸压技术,成为当前煤矿开采急需解决的问题。基于大量现场实践,结合巷道高应力产生及应力转移机理的分析可知,在已有硐室底部掘巷,同时采取适当的巷道松动爆破措施,可实现掘进巷内的高应力转移[2-3];工作面支架后方矸石及时冒落,释放围岩变形能,可将工作面集中应力区向煤岩深部转移,达到工作面煤层卸压目的[4];对已有采空区下方掘巷,可取得巷道或硐室顶部卸压的良好效果[5];同时采用高强度、高预紧力的锚杆支护、注浆加固破碎围岩,提高破碎围岩残余强度和锚杆锚固力,可实现深部巷道围岩的稳定[6];在特厚煤层内布置卸压巷并结合松动爆破技术,可解决工作面沿空巷道难以维护的问题[7-9]。可见,对于巷道应力控制的问题虽已取得众多研究成果,但鉴于巷道围岩复杂的赋存环境,尤其是邻空巷道的强矿压显现各不相同,高应力转移机理和控制手段尚未达成统一共识。

为此,在分析该煤矿30202回采工作面回风巷道强矿压显现特征的基础上,采用理论分析,深孔爆破围岩控制及现场效果观测等方法,探讨工作面邻空回风巷道强矿压显现机理,及深孔爆破后应力变化特征,以期为深部开采条件下邻空巷道强动压的消除提供借鉴。

1 工程概况

1.1 工作面概况

工作面位置:该煤矿的30202工作面北侧紧邻30201工作面采空区,采空区的宽度为241 m,30202工作面与30201采空区之间留有宽20 m保护煤柱;南侧为实体煤,东侧为采区边界,西侧为工业广场停采线,工作面的位置关系如图1所示。30202工作面埋深达到630 m以上,煤体坚硬,单轴抗压强度约为35.37 MPa。工作面煤层采高平均为5.5 m,煤层倾角1°~3°,平均为2°,采用全部垮落法管理顶板。

图1 工作面位置

顶底板岩性:煤层直接顶为泥质粉砂岩,基本顶为中粒砂岩,基本顶上方为23 m的厚层粉砂岩,粉砂岩岩层强度平均值为61.34 MPa,煤层直接底为泥岩。煤层顶板岩性见表1。

表1 煤层顶底板赋存条件

1.2 矿压危险性

危险性区域划分:30202工作面主要受到区段煤柱、采空区侧向压力、采动超前支承压力影响,巷道矿压显现严重区域集中在工作面单见方、联巷口+三岔口、双工作面见方影响区;矿方曾基于多因素耦合评价方法对危险区域进行了划分,最终得到30202回风巷强危险区6个,中等危险区1个,巷道整体矿压危险性较高,如图2所示。

注:回风巷联各巷口左右各20 m,均为强冲击危险区图2 30202工作面强矿压危险性区域划分示意

应力集中情况:为验证回风巷围岩应力分布情况,在回风巷正帮进行了钻孔检验,结果发现钻进至6~20 m时即出现明显的卡钻现象,可知高应力已集中在巷道围岩附近。在巷道两帮的煤层进行二轮、三轮大直径卸压孔,并增加了卸压孔孔径,钻孔后发现巷帮浅部高应力区依然存在,大直径卸压并未起到良好的卸压效果。根据煤层开采条件及围岩分布特征分析得出,受30202工作面前方超前支承压力、30201采空区侧向应力和30202回风巷保护煤柱集中应力影响,使得30202工作面回风巷应力集中程度较高、煤炮声频繁、动压现象明显。其中3-1煤层上方所存在的近30 m厚的砂岩顶板,由于其层位完整致密,是侧向应力传递的主要介质。因此,为了降低应力集中程度,应从应力源即回风巷附近的顶板入手,避免弹性能的集聚与传播、阻断应力传递路径。

2 沿空高位厚层砂岩载荷传递机制

2.1 传递机制

依据30202工作面埋藏深度、煤层厚度及顶底板岩性特征,分析得出随着工作面的不断推进,采空区侧向覆岩未能及时冒落[10-12],当覆岩破断到基本顶时,裂隙带高度已发展到最大。其中把垮落带及裂隙带覆岩统称为低位覆岩,而直覆的厚层砂岩只产生了弯曲下沉,直覆岩即为高位覆岩。而根据煤矿的实际情况,侧向支承压力由低位破断覆岩产生的自重载荷及高位未破断覆岩产生的悬臂载荷共同决定,巷道侧向覆岩结构及侧向支承压力分布曲线如图3所示。其中直接顶岩层所承受应力为自重载荷;基本顶岩层所承受应力为自重载荷、采空区悬露的一部分重量;直覆岩层所施加应力是将自重载荷通过以两端“固支梁”的形式存在,通过两端支点以集中力的形式向下覆煤岩层传递载荷。

图3 坚硬覆岩结构及侧向支承压力分布曲线

2.2 典型特征

内外应力场共同作用:这种载荷传递机制的典型特征是在侧向煤体中产生内、外应力场,即由低位破断覆岩载荷所控制的内应力场,与高位未破断覆岩载荷相联系的外应力场共同作用。其特征是内、外应力场形成的条件为同时存在破断及非破断覆岩;内、外应力场是伴生关系,二者同时存在又此消彼长,在同一地质条件下,内应力场范围及应力幅值的增大,将导致外应力场范围及幅值的降低。即,未断裂岩层与断裂岩层在侧向煤体产生的附加应力进行叠加,得到侧向煤体应力分布特征,如图4所示。图中,Δσi为第i层岩层悬露部分自重在侧向煤体产生的附加应力;Δσimax第i层岩层悬露部分自重在侧向煤体产生的附加应力峰值。

图4 侧向产生的附加应力叠加原理示意

附加应力叠加的影响:①邻空侧向各层位岩层悬露部分自重产生的附加载荷要远大于铰接力产生的附加载荷,悬露部分自重是造成侧向煤体高应力的主因;②随着距煤层底板的高度增加,铰接结构产生的铰接力对侧向煤体的作用逐渐减弱;③不同层位岩层悬露部分自重产生的附加载荷在侧向煤体中产生的附加应力峰值基本相同;④低位岩层在侧向煤体中产生的附加应力影响范围小,但是影响程度高;⑤高位岩层附加载荷在侧向煤体中产生的附加应力影响范围大,但是影响程度低;⑥覆岩破断高度越大,附加应力在侧向煤体中传播距离越远[13-14]。

3 深孔爆破高位强动压消除效果分析

3.1 深孔爆破卸压

造成高应力区集中的原因:根据邻空侧向覆岩传递机制分析得出,覆岩破断高度越大,使得附加应力在侧向煤体中传播距离越远。并且该煤矿30202工作面高应力区主要为回风巷一侧,说明主要原因是由于30201工作面顶板未及时充分垮落造成。

卸压方法的选择:①方法的选择。受30201工作面采空区顶板应力传递的影响,回风巷两帮变形较大、应力普遍较高,需对回风巷顶板采用深孔爆破卸压的办法,削弱巷道煤帮应力,避免发生动力灾害。其中从覆岩进行卸压应包括2部分,分别为老空区应力传递路径的阻断和本工作面的超前支承压力传递路径的弱化。②老空区应力传递路径的阻断。主要是在回风巷斜上方顶板进行预裂,人为的沿着工作面走向形成一条裂缝带。③工作面超前支承压力卸压。人为的将厚层坚硬顶板强度弱化,不但可降低周期来压强度和缩小周期来压步距,而且能够避免应力累积形成“见方性”强矿压。此外,对本工作面的顶板预裂松动后,能消除大采高工作面超前支承压力的传播范围,做到从本质上卸压。

3.2 实施方案

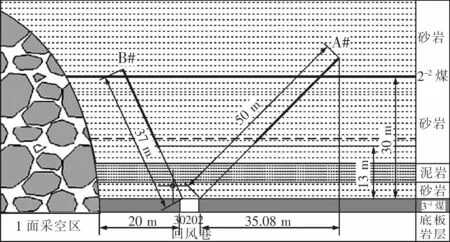

结合现场实际情况,在30202工作面回风巷867 m(回采里程)开始向北施工深孔爆破卸压工程。每组2个炮孔沿巷道断面平行布置,组间距5 m,如图5所示,分别为实体煤一侧的A孔、煤柱侧的B孔。A孔深50 m,倾角45°,B孔深37 m,倾角65°。

图5 深孔爆破卸压工程剖面

3.3 效果分析

钻孔应力计数据对比:①钻孔应力计布置。工作面二次见方区域为距切前方730~930 m范围,该200 m范围在回风巷两帮都进行了钻孔应力计的安设,在生产帮每隔25 m布置一组深浅孔应力计(分别孔深8 m、14 m),煤柱帮每隔25 m布置了一组浅孔应力计(孔深8 m)。第1组爆破孔与应力计安装位置对应图,如图6所示。②生产帮爆破区域与未爆破区域应力对比。生产帮和煤柱帮未采取深孔爆破的区域与已采取深孔爆破区域的钻孔应力计的应力变化情况,如图7、8所示。由图7可以看出,生产帮20#、21#钻孔应力计处在未采取深孔爆破区域,实体煤帮23#、24#钻孔应力计处在已采取深孔爆破的区域。由图7可知,生产帮未爆破区域,21#孔深部应力计峰值为13 MPa、浅部峰值为9 MPa,20#孔深部应力计峰值为24 MPa、浅部峰值为21 MPa。可见,未爆破区域的20#钻孔应力计处应力峰值增量较大,且在工作面前方18 m左右开始具有陡然增高趋势。而爆破区域23#孔深部应力计峰值为7.3 MPa、浅部峰值为10 MPa,24#孔深部应力计峰值为5.4 MPa、浅部峰值为7.8 MPa。可见,爆破区域的23#、24#钻孔应力计处应力峰值绝对值较小,且在工作面前方20 m左右开始呈现缓慢增高趋势。得到钻孔应力计测站卸压数据对比表,见表2。③煤柱帮爆破区域与未爆破区域应力对比。根据应力数据,深孔爆破卸压后的钻孔应力计深部峰值降低至30.41%、41.53%,浅部钻孔应力计监测的数据显示卸压后峰值降低至47.61%、86.66%,可见对实体煤帮14 m处卸压效果比8 m处更为明显。由图8可知,煤柱帮未爆破区域,15#孔应力计峰值为8 MPa、16#孔深部应力计峰值为13.5 MPa。而爆破区域,21#孔应力计峰值为7.8 MPa、22#孔深部应力计峰值为5 MPa。并得到钻孔应力计测站卸压数据对比表,见表3。根据深孔爆破卸压后的煤柱内的钻孔应力测定,应力峰值分别由15#、16#钻孔的8 MPa、13.5 MPa,降低至21#、22#钻孔的7.8 MPa、5 MPa。卸压后峰值降低至57.77%、62.5%,可见对煤柱帮的应力有所降低,但降低的幅度没有实体煤帮大。

图6 钻孔应力计布置位置

图7 生产帮爆破区域与未爆破区域应力对比

表2 生产帮钻孔应力计测站数据对比表

图8 煤柱帮爆破区域与未爆破区域应力对比

表3 煤柱帮钻孔应力计测站数据对比表

微震监测能量事件对比:30202工作面采用了ARAMIS微震监测系统对工作面微震能量事件进行了监测。图9为工作面深孔爆破区域和未爆破区域顶板微震事件监测的分布图,其中剔除了爆破振动事件行为。根据爆破前后微震事件分布得到,深孔爆破后大能量级事件(105J)多发生在高位的80 m的上方,且离回风巷距离较远,可见是更高位覆岩的能量集聚造成的。中能量级的事件(103~104J)从每天发生的次数上有所增多,且事件空间位置向回风巷一侧偏移,说明大能量在分解、缓释。

图9 爆破前后微震事件分布

4 结论

(1)沿空回风巷应力集中主要受30201采空区侧向应力和煤柱集中应力影响。而煤层上方存在的厚层砂岩顶板,完整致密,是侧向应力传递的主要介质。采空区侧向支承压力由低位破断覆岩产生的载荷及高位未破断覆岩产生的载荷共同决定,并在侧向煤体中形成了由低位破断覆岩载荷所控制的内应力场,与高位未破断覆岩载荷相联系的外应力场。

(2)为了解决沿空巷道的强矿压显现,提出了老空区应力传递路径的阻断和本工作面的超前支承压力弱化相结合的顶板深孔预裂方案。深孔爆破卸压后,生产帮和煤柱帮的应力数据均有不同幅度的降低,同时微震事件在空间位置变得分散、大能量事件消除,说明大能量在分解、缓释,间接证明了深孔预裂爆破起到了良好的卸压效果。