让人物的特点在细节中传神

嵇康

《写人要抓住特点》是统编版语文教材七年级上册的内容。许多教师在指导学生写作时,往往满足于对人物的外貌、神态、语言、动作、心理等方面进行描写,进而奢望学生笔下的人物能够有鲜明的个性或特点,结果常常事与愿违。

我们知道,初中阶段主要以写记叙文为主,记叙文写作除了记事,也常常写人。写人就要抓住人物的特点,把人物写“活”,把人物放在具体的事件和矛盾中,更需要抓住人物的“细节”。正如“写作要抓住特点”这一能力专题中的“写作实践”第三题的“提示”所言:“注意搜集所写人物的有关资料,结合你对他的了解,尝试描写他的外貌、神态等,力求通过一些事或细节写出他的特点。”这里特别提醒实现的路径:不要为写特点而写特点,要通过一些事,要通过细节,去写出人物的主要特点。可惜,这点常常被我们忽视了。

当然,也有老师在教学中关注了事、事情、故事,但往往忽略了“细节”二字。为了强化这一意识,并落实这样的“写作实践”任务,笔者把人物的细节描写作为本次写作训练中的重点内容之一,在指导与训练中突出强调并加以落实,收到了较好的效果。

我的做法是:以本为本,范文感知;沿波讨源,观察指导;探骊得珠,支架帮助;读写结合,生态写作。

一、以本为本,范文感知

我这里讲的以本为本,第一个本是课本和读本,读本主要是指名著读本;第二个本是样本。充分调动学生的课文或名著阅读的积累,提供能够抓住人物个性特点的经典范例,并在比较辨析中感受细节描写介入后的传神和精妙。

入选教材的课文或名著阅读是学生学习如何写作的样本,作品的思想内容无疑会对学生的情感态度价值观产生重要影响,同时作者巧妙的构思、细微的观察、传神的语言等也一定会對学生写作素养的提升产生重要的推动作用。

一般的外貌、神态、动作、语言、心理描写,并不太能把这个人与其他人区分开来。真正能把人区分开的往往就是那么一两处细节。细节描写不同于一般描写。所谓“细节”,应作“细微”和“关节”解。这样的描写看似不经意,其实是作者的匠心独运;看似不重要,却往往暗示了人物的性格、影响着人物的命运和事件的走向。

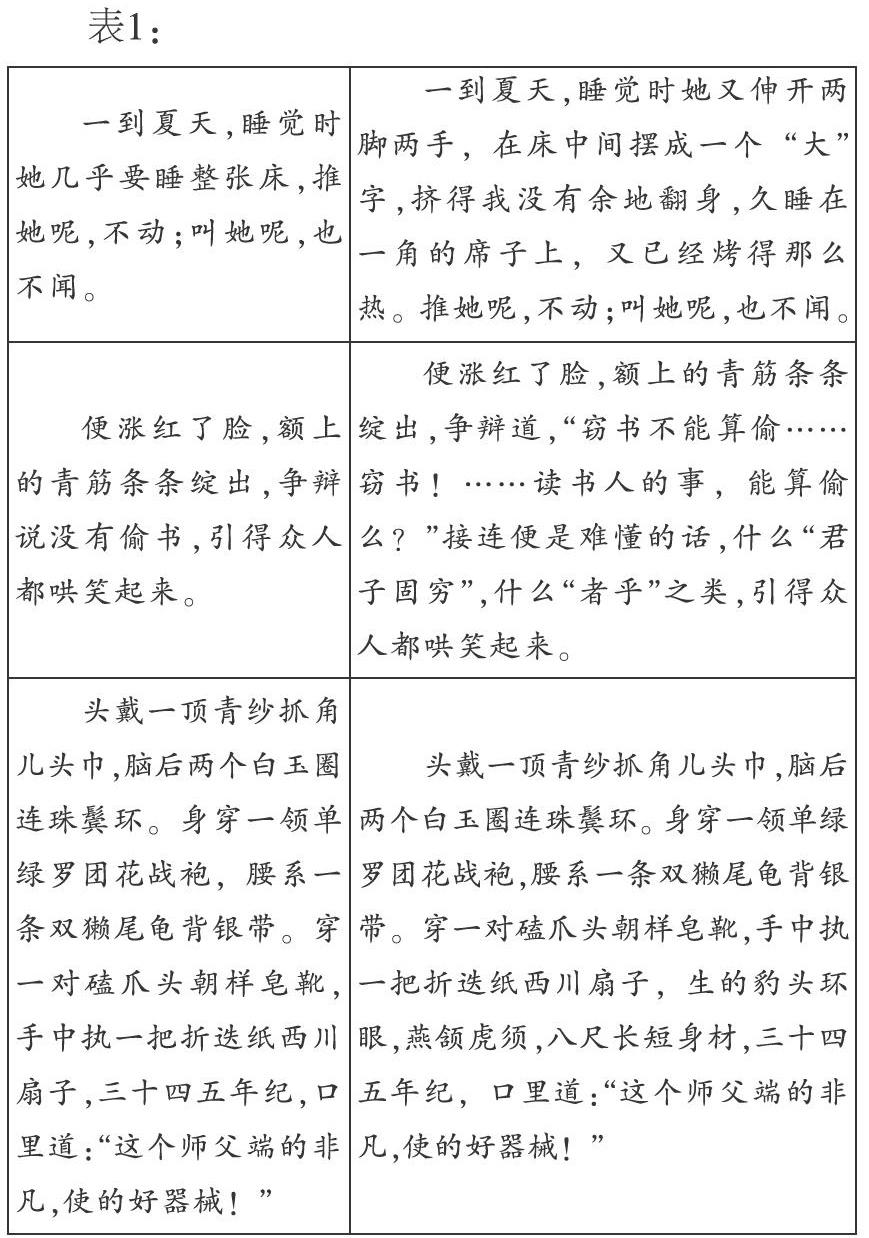

我先把下面表1的左半部分呈现给学生,让他们说出描写对象是谁。结果学生一个也说不出来。

我再把表格的右半部分呈现出来……

生1:老师,第一个是长妈妈。

师:你从哪里看出是长妈妈的?

生1:身体摆成一个“大”字。

师:对,缺少了这个“大”字,还真不好说是谁。

生2:第三个是鲁智深。

生3:不对,第三个是林冲,是鲁智深倒拔垂杨柳之后看到的林冲。

师:你怎么知道的?

生3:我看过《水浒传》,就是这样的。

师:你能从这段文字中找到依据吗?

生3:豹头环眼,“豹子头”是林冲的绰号!

师:了不得,有人知道第二个是谁吗?

生4:老师,是不是孔乙己?

师:完全正确,你从哪里看出来的?

生4:他说的话,“窃书不能算偷”“读书人的事,能算偷么”,说明这个人很迂腐,我看过《孔乙己》的。

我把关键处抽调了,它们就是普通的神态描写、外貌描写,没有突出人物的主要特点,所以学生就不能准确判断出写的到底是谁。

一个摆成“大”字的动作细节,表现了长妈妈睡觉时姿态的不雅,突出她底层劳动妇女的形象。一句“窃书不能算偷……读书人的事,能算偷么?”的语言细节,道尽了孔乙己的迂腐不堪,生活艰难。一处“豹头环眼”的外貌细节,交代了林冲的独特长相和“豹子头”绰号的来历。

这样的细节才是人物的特定标识。写出人物特点就是要抓住这样的特定标识,而抓住特定标识,必须从向名家的学习开始,从他们的作品中感知人物的特定标识。

二、沿波讨源,观察指导

结合名著名篇的片断和名家创作的经验之谈,让学生懂得大凡能够通过恰当细节写出人物个性和特点的文字,无不是作者深入生活、认真细心观察所致:明白观察要点,调动多种感观,结合自身体验。

1.明白观察要点

所谓观察,无非是观其形色、动作,闻其言谈、声音。从人物的言行举止中,显示其身份、地位、年龄、职业等外形特点,并由此感知人物的性格品行、道德修养等内在特征。

以林冲的出场为例(内容见表1,此处略)。

从这段文字中,你们看出来林冲是一个什么样的人吗?请小组合作讨论,稍后交流。

组6代表发言:

生5:“白玉圈连珠鬓环”“双獭尾龟背银带”“磕爪头朝样皂靴”等说明这是一个有钱、有身份、有地位的人,因为这些穿戴一般穿戴不起;而“单绿罗团花战袍”,他穿的是战袍,说明是武将。

师:对,而且还不是一般的武将,他是武林高手,是武术教练,当然这是后文要告诉我们的。还能看出什么吗?

生5:他的绰号“豹子头”。

师:仅仅因为他“豹头环眼”吗?你们组有补充吗?

生:……

师:其他组有补充吗?

生6(第3组):我感觉可能是这样的。林冲是东京八十万禁军枪棒教头。他统领的是一批虎豹般的勇猛之士,所以叫他豹子头。

师:你很有见解,会思考。对的。请大家再关注一个小细节,他“手中执一把折迭纸西川扇子”,这一处描写有什么用吗?有小组关注过这个细节吗?

生7:说明天热。

(生大笑)

师:你们别笑,他说的不错,原文是“那时正是三月尽,天气正热”。注意这里的三月尽是指农历三月底,公历应该是五月份左右了。但就只是说天气热,好像也没什么大用。如果真的没有用,作者为什么要写进来呢?

生:……

师:在108将中,像林冲这样的顶级高手还有鲁智深、武松、杨志等,但林冲与他们都不一样。林冲的儒雅、沉稳、隐忍全在这一把“扇子”之中。这是林冲区别于同样武功高强的鲁智深、李逵、武松等人的关键之处。这正是作者的匠心所在。林冲这个人物虽然是作者虚构出来的,但是对林冲外貌的生动描写,却一定是作者长期观察这一类人的结果。

2.调动多种感官

在写作中,“观察”不仅仅只是用眼睛看,还要充分调动其他多种感觉器官,如听觉、触觉、味觉、嗅觉,甚至幻觉等,对事物进行全方位、立体式观察,从多个方面感受人、事、景、物给自己带来的丰富感受和独特体验。即使只是观察人物,我们也可以调动多种感官,感知人物形象。

两只手握到一起的瞬间,我惊讶了:我握的是手吗?那简直是半截老松木!

(姜孟之《一双手》)

师:这是一双什么人的手?

生8:劳动人民的手。

师:能再具体点吗?

生8:只能感觉到他手的粗糙,具体说不出来。

师:这是作者采访林业工人张迎善写的文章。把手比作半截老松木,这是从什么角度来写的?有什么作用?

生9:视觉角度,表现他劳动的艰辛。

师:仅仅是视觉角度吗?

生10:应该还有触觉,因为他们握手了。

师:你读书很认真。这一细节描写与人物的职业有关系吗?

生10:有关系,他是林业工人,所以把“松木”作为喻体,体现了他的职业就是植树造林。

用听觉来表现人物,中学课本里《口技》和《明湖居听书》最为出彩。前者主要通过模写各种声音来表现口技表演者高超的表演艺术,后者更多的是通过写听书的感受侧面表现说书人技艺的出神入化,相比而言,后者更难。

3.结合自身体验

在描写人物时,还可以加入作者自身的感受和体验。

扑的只一拳,正打在鼻子上,打得鲜血迸流,鼻子歪在半边,却便似开了个油酱铺:咸的、酸的、辣的,一发都滚出来。

提起拳头来,就眼眶际眉梢只一拳,打得眼棱缝裂,乌珠迸出,也似开了个彩帛铺的:红的、黑的、紫的,都绽将出来。

又只一拳,太阳上正着,却是做了一全堂水陆的道场:磬儿、钹儿、铙儿,一齐响。

(施耐庵《水浒传》)

金圣叹在点评这三拳时,连用了三个“真正奇文”,并注“一段奇似一段”来赞叹作者施耐庵。作者把作品中人物的主观感觉与读者的阅读感知结合起来写。读者可以看到鲁提辖打了镇关西三拳,分别打在了鼻子、眉梢和太阳穴三个位置,看到鼻子流血、乌珠迸出,但无法得知人物的具體感受。

此时,作者一拳一个落点,一拳一个比喻,分别从味觉、视觉和听觉三个角度写出了镇关西的强烈感受,也表现了他外强中干、欺软怕硬的性格。这三拳的细节描写,让读者觉得无比解恨、无比舒适、无比酣畅,怎一个“爽”字了得。至此,一个嫉恶如仇、扶危济困、武艺高强、行侠仗义的英雄活脱脱地站立在读者面前。这样的细节描写,则不仅仅是一般观察就能得来的,因为镇关西的感受,别人是不得而知的,但是鼻子、眼睛、太阳穴遭受打击后的体验却是共性。所以作者在描写时还融进了自己的生活体验。唯其如此,才更能激起读者的强烈共鸣。

三、探骊得珠,支架帮助

提供写作支架,围绕“相由心生”“言为心声”“行为心表”等维度,由易到难、由表及里,让学生在写作的实践中学会通过细节描写让人物性格鲜明起来,人物形象鲜活起来。

1.相由心生

“相由心生”,也说“面由心生”,这话是否科学,另当别论。但这句话道出了“相”与“心”之间的关系。外貌描写的目的绝不是为了写而写,而是要反映人物的身份、地位、年龄、职业等方面的信息,进而窥视人物性格和气质。“世界上没有完全相同的两片树叶”,描写人物就是要写出人物的特点,成为独特的“这一个”。作者要精心选择那些最能反映人物个性、精神、气质的外貌特点,集中笔墨生动描摹,使人物形神一致。从这个意义上说,“相由心生”是很有道理的。

“相”可以是长相和衣着之类,“相”还可以是体态和神态之类,通常我们会用“外貌神态”四个字来概括。说得再通俗一点,即外貌描写可就人物的长相、衣着进行刻画,也可以就人物的体态、神态尤其是眼睛精心描摹。但无论描写的点在哪里,都必须突出人物的特点,表现人物的精神,为塑造人物形象和表现作品的主旨服务。

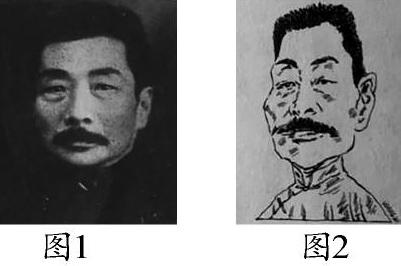

一学生在观察了鲁迅漫画像(见下图)之后,这样写道:

他面部棱角分明,饱经沧桑,从上到下呈现一个“申”字形。板寸头,头发一根根直直地竖着,仿佛在诉说着什么不平。鼻子底下的胡子很特别,极像一个隶体的“一”字,隐藏着锋芒。

这段外貌描写,抓住了漫画夸张手法,突出了鲁迅头发和胡子的特点,写出了人物的精神风貌。

2.言为心声

语言是思想的反映。不同的人,因其身份地位、教育背景等不同,说出来的话也是不一样的。通俗点讲就是“什么人说什么话”。这也是有章法可循的。

写作的人要善于抓住最能表现人物性格特征的个性化语言、甚至口头禅进行细致描写。尤其要关注说话人的语气语调、词语选择、音量大小等,还要结合说话时的神态,那样写出来的文字就一定会生动形象,令人拍案叫绝。

“阿呀呀,你放了道台了,还说不阔?你现在有三房姨太太;出门便是八抬的大轿,还说不阔?吓,什么都瞒不过我。”

我知道无话可说了,便闭了口,默默的站着。

“阿呀阿呀,真是愈有钱,便愈是一毫不肯放松,愈是一毫不肯放松,便愈有钱……”

(鲁迅《故乡》)

鲁迅到底是大家,“阿呀呀”“吓”“阿呀阿呀”,几个语气词就把杨二嫂尖酸刻薄、贪小便宜的小市民形象描绘得惟妙惟肖。

3.行为心表

行为动作描写,在细节描写中所占比例最大,乃至很多学生把细节描写混同于动作描写,其实不然,细节描写是对人物、景物、事件等表现对象的细微刻画。单就人物描写而言,动作、语言、外貌、神态、心理都可以作细致刻画,但是仅仅是细致刻画还不能构成细节描写,真正的细节描写还必须是一个节点,它对人物的心理、情节的发展、作品的主題等有着重要的影响。

写作者要把动作的细节描写放到具体事件之中,尤其要关注人物的习惯性动作和体现个性的动作,通过动作细节来表现人物丰富的内心世界和作品深邃的主题。

他总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去。

(鲁迅《从百草园到三味书屋》)

这个细节描写,作者就抓住了寿镜吾老先生的习惯性动作,突出他朗诵时的倾情投入、得意非凡。

他转身朝着黑板,拿起一支粉笔,使出全身的力量,写了两个大字:

“法兰西万岁!”

然后他呆在那儿,头靠着墙壁,话也不说,只向我们做了一个手势:“放学了,你们走吧。”

(都德《最后一课》)

作者通过这一细节描写,一方面表现韩麦尔先生对祖国必胜的坚定信念,另一方面也表现了他对国家灭亡、母语被禁的极端痛苦之情。文章到此戛然而止,画面在“放学了,你们走吧”这个手势中定格,韩麦尔先生对祖国的无比热爱,使得这一细节具有了庄严的情味与动人心魄的力量!

四、读写结合,生态写作

整个课堂指导与实践的过程,坚持突出学生的主体地位,坚持读写结合,坚持课堂活动以对话生成为主线,充分发挥学生学习小组的功能,让交流展示和写作练笔的精彩呈现成为课堂的风景,体现生态写作课堂的鲜明特色。

1.作文训练坚持读写结合

写作与阅读名为二,实不可分,他们虽自成一体,但都是一个动态过程,其中阅读体验的不满足将激发学生重构作品的兴趣,而写作的冲动与过程又刺激了阅读活动的各个环节,从而提高阅读的质量。这样的良性互动,能有效促使学生阅读能力和写作能力的相互迁移、相互转化,相互促进。

在完成部编教材写作专题任务前,首先带领学生回顾课堂上学过的有关课文,回忆课文中的有关精彩片段,回想其选材、组织、构思、立意等要素,再根据本次作文的要求,开始写作。在写作的过程中再反复勾连所学课文,不断修正。这样写写读读,读读写写,不断加强写作过程中的指导、检视,学生的写作能力逐步得以提升。

2.课堂活动坚持对话生成

写作教学的课堂活动既力戒教师“一言堂”,又力戒学生的“一写堂”。我一般是这样安排写作课的:写之前有指导、有回顾;写作中有检视、有修正;写作之后有展示、有点评。写作中,当然以写为主;但在写作的前后,都以说为主,以对话生成为主线。

3.成果呈现坚持学生展评

对于学生已经完成的习作,我一般采用课堂展评的方式来讲评。选出一类卷、二类卷、三类卷各2~3篇,针对每次训练的侧重点,以小组合作的方式,到讲台上来展评。我这里的“展”是展示交流,“评”有两层含义,一是“点评”,二是“评比”,每次每组选出最好的一篇予以奖励,不同小组之间也有评比,全班打分推选出最好的一篇,推荐到校刊上发表。渐渐地,学生的写作意愿不断增强,写作热情不断释放,写作能力也水涨船高。

生活是一个场域,在这个场域中,形形色色的人和物每天都在上演着各种各样的事。教师要引导学生“风声雨声读书声声声入耳,家事国事天下事事事关心”。如果培养学生具有一双善于发现的眼睛,那么学生即使身处象牙塔之内,也能发现万千世界。如果再能引导学生把这些发现进行一定的提炼,从中挑选出那些属于自己的独家发现,并通过自己的语言表达出来,经由学习小组的交流展评,形成生态写作的范式,久而久之,一定能实现“阅读与写作齐飞,素养与能力一色”的学科育人目标。

[作者通联:江苏苏州市高新区通安中学]