“生成—国宝”:一种纪录片的微观视角

——以微纪录片《如果国宝会说话》为例

宗 戎

(南京师范大学 新闻与传播学院,江苏 南京 210023)

对于每位参观博物馆的观众而言,橱窗内的文物都是象征着中华文化的符号,是无数先人智慧和汗水的结晶,是被公认的国之瑰宝,然而,当观众隔着玻璃直面这些文物时,静态状的它们犹如凝固的空气,虽有道不尽的人与事却难觅踪迹,只留下在寥寥数行简介间揣摩价值和意义的无奈背影。那么,该如何让人们将面前的文物认同为心中的国宝呢,该如何用影像呈现出文物中被封存于时间长河的人与事呢?

微纪录片《如果国宝会说话》给出了一个与众不同的方案,创造性地以“会说话”三个字点燃文物的“生命”之火,提出了“如果国宝会说话”这个问题,将观看《如果国宝会说话》的过程设计成围绕问题“如果国宝会说话”所展开的剧集与观众之间关于文物的“回答”和“选择”的“对话”。不难看出,“如果国宝会说话”是个开放性的问题,将积淀千年的文物置于“如果”和“会说话”的情境中,必将促使剧集与观众间“回答”和“选择”充满着不确定性和丰富的可能。《如果国宝会说话》是系列微纪录片,将每件文物的悠久历史脉络浓缩于仅5分钟的叙述时长,却又有着4季100集的体量。在这个被设计的既浓缩又广泛、既差异又重复的时间架构中,《如果国宝会说话》以“逃逸”方式远离再现文物或复刻历史的影像表现形式,转而凸显差异要素的运动和强化对系列文物叙述的频率,以差异强度迸发出外在的冲力,在推动观众思考的同时,构建起《如果国宝会说话》、观众、文物间更具深度和广度的“内在性”平面,演绎一场充满创造气息的相遇。《如果国宝会说话》和观众的“对话”是对于文物差异的可能性的探索,既有两者对文物之外世界的拓展,又有两者对自身内在世界的反思,形成“两来思考而非一”的思考方式。这种思考方式不仅改变了观赏文物中的人类中心的思维模式,而且呈现出一种别样的“生成”模式。“生成”是法国哲学家吉尔·德勒兹提出的哲学概念,强调的是“在……之中”的运动状态,是思索在两种状态之间的“真实的流变运动和过程”。在《如果国宝会说话》和观众的“生成”运动中,文物不再是静态状的物件,而是存在于两者之间差异化拓展运动的“意象”,不再是被他人命名的称谓,而是存在于鲜活的生命经验中的概念,揭示出这些文物之所以被称为“国宝”的更深层的真实原因,让“国宝”成为人们共同且专属的文化记忆。

一、语言的衍义:从不可见到可见

《如果国宝会说话》中的每一集总是以三组文字为起始,如第一季第一集的“人”“人头壶”“最初的凝望”,这三组文字中第二组是文物被命名的名称,第一组文字是提取自第二组文字中的字或词,第三组是结论。从三组文字的组织架构来看,这正是标准的三段论表现形式,三组文字分别对应的是大前提、小前提、结论三个组成部分,形式关系就是“大前提包含了一个逻辑的区分,小前提把这个范围限定到一个特殊的部分,而结论就是用这个部分来规定概念”。也就是说,在“人头壶”这一集中,在大前提“人”和小前提“人头壶”之间存在一个含混性的区域,从中选取一个中项为媒介,以此限定大小前提的范围和路径,使两者发生逻辑联系,从而导出结论“最初的凝望”,阐释出属于具体对象的同一化意义。然而,在《如果国宝会说话》的“对话”情境中,以“两来思考而非一”,《如果国宝会说话》则需要释放出更多在大小前提间充满含混性区域的中项,呈现出“多”的效果,满足剧集与观众“对话”过程持续需要更多意义的诉求。

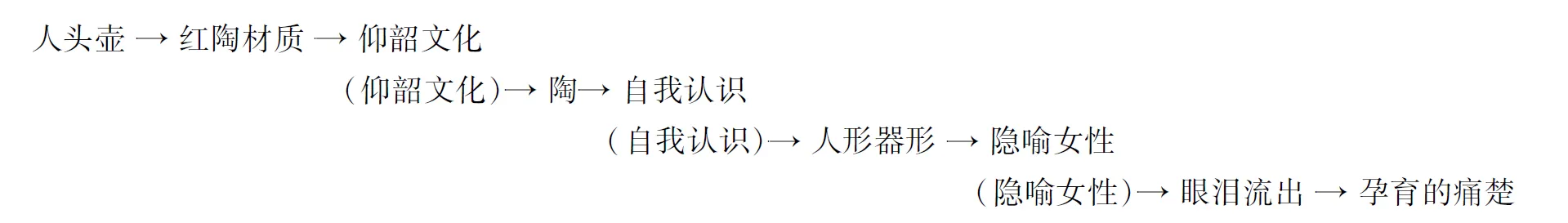

符号学认为,“意义必用符号才能解释”,再结合皮尔斯符号理论中对符号的划分“再现体—对象—解释项”,在形成意义的同时,又被解释项——“是意义,但它必然是一个新符号”——再阐释出新的意义。“人头壶”中的要素不再趋向同一,而是被阐释出“仰韶文化”“自我认识”“隐喻女性”“孕育的痛楚”,形成意义演进的过程,折射出原本聚合于“人头壶”场域之内的多重空间,如图:

从语言层面来看,为了从文物中攫取具有差异和创新的元素,《如果国宝会说话》以语言衍义的方式解域文物的属性,形成分子化文物形态,而此刻对于文物的呈现也转变成对文物“当下”的层层剥离,将蕴藏在每件文物中的“不可见”转化为“可见”,延展出文物过去和未来的发展脉络,形成文物分子层级的运动,增殖文物“意义”的差异,拓展出与观众“对话”的深度和广度。

二、影像的造型:从整体性到碎片化

从影像造型来看,《如果国宝会说话》中语言的无限衍义意味着文物的影像造型摆脱文物“当下”的整体性实体,转换为分子化的动态而游走于语言主导的意义网络之中,在仅有的5分钟叙事时长中,持续运动在动静快慢的关系和强弱消长的强度间,呈现出具有冲击力的“陌生感”。

首先,“微距镜头表现出文物的细节和质感,营造触摸感”,“采用了全新的3D扫描技术和全息传存拓技术,观众可以360度无死角地看到文物的每一个细节”,对于文物细节的凸显促使观众能够直观地感受到文物材质、纹理、形态、色彩、工艺等属性所带来的质感,如在“人头壶”中所呈现的红陶材质的质朴、工艺的朴拙、色彩的原生态,以及造型轮廓的功能,将文物造型的整体性解域成不同视域的影像造型,跳脱出文物造型和意义的整体性,分解成新的影像碎片,细节的衍生是文物对于自身的拓展运动,结合《如果国宝会说话》语言衍义的意义网络,呈现出文物结构、形态、功能的异质性。其次,伴随数字特效的加持,《如果国宝会说话》语言衍义的意义与影像造型细节的结合得以呈现,制造出新的情境,如“人头壶”为了更加细腻、鲜活地表现人类早期孕育生命的痛楚,运用视觉特效在“人头壶”的面庞设计了两行眼泪,生动地诠释出“人头壶”对于生命孕育的表达。数字视觉特效对于语言衍义的表现犹如画龙点睛,将原本止步于概念化的抽象文字以形象且生动的方式呈现了出来,基于文物自身的异质性要素延伸出新的情境,在虚拟和现实间拓展出文物更为多元的表现空间。最后,《如果国宝会说话》中语言的无限衍义激发影像从具象的文物造型中脱离并膨胀。文物被置于语言衍义的脉络中,被分割成无数个瞬间碎片,影像造型的空间也实现了无限拓展。既有如“人头壶”中回望人类早期文明对生命思考中穿插宇宙、胚胎、面庞等影像的内爆,瞬间将影像空间拓展至无远弗届,也有将“红山玉龙”置于虚化的背景之中,遁入虚空,抹去“当下”时空印记的同时,文物的影像造型遨游在过去与未来的时空中,从而将文物投射到更为宏大的历史、文化背景空间中去。

不难看出,碎片化的文物影像造型凸显出全新的文物表现方式,将文物的影像化解域与语言的无限衍义全面融合,由内而外迸发出一股冲击力,摆脱文物静态造型的束缚,敲开文物异质性的维度,直接呈现出对于每件文物微观界域异质性的拓展,表现出其文化和历史的灵韵。由此,《如果国宝会说话》形成系列化的差异表现风格,如“人头壶”的诗意风格、“镶嵌绿松石铜牌饰”的神秘风格以及“狸猫纹漆食盘”的小清新风格等,形成文物影像造型的“陌生感”,促使观众全方位地感知每件文物以及其细节中所蕴藏的情感和生命力。

三、主体的记忆:从过去到未来

《如果国宝会说话》的每集开始与结尾处都会重复出现“丁零零,丁零零,您有一条来自国宝的留言,请注意查收”,以及“丁零零,国宝留言持续更新,请注意查收”两句标志性的提示语,然而,当观众观看正片时,他们却发现讲述的视角并不是来自“留言”的文物,而是一个更具“深度”和“广度”的声音。这个声音的视角不仅关注文物的历史背景,还能贯穿整个历史的脉络;不仅覆盖文物自身架构的界限,还能与“外部世界”的体系嫁接和共存,以“他者”的视角将文物、观众、“外部世界”等要素构建成一个相互关联的聚合体。

“他者在这里出现,既非作为主体也非作为客体,而是非常不同的东西,作为一个可能的世界,一个令人惊异的世界的可能性。”在每件文物分子化过程中,尽管文物被释放的异质性要素瓦解了原有的物质界限并瞬间衍生出无限可能的方向,但观众的“自我”视角始终都没有在变化中发生叙述的断裂。他者的视角是“他者确保了在世界之中的边缘和转化”,确保每件文物异质性要素的扩散没有超出他者潜在的界域,更将它们建构成一个个相互关联的聚合体,稳定地、连续地呈现出“不可见”深度和广度的“外部世界”,促使观众全面调度“知觉”去感知文物所拓展的世界,去感知从“人头壶”的材质延伸至生命的孕育,去感知从“殷墟嵌绿松石甲骨”的文字塑造延伸至“商人”的日常生活,去感知从“战国商鞅方升”的度量工具延伸至天下的统一。可以说,《如果国宝会说话》中的“他者”就是连接观众与文物“世界”的枢纽,持续地将文物的异质性要素同化于观众的“知觉”模式,彼此间形成相互流动、转化的变化形式,自我需要无时无刻不调度“知觉”去面对文物异质性要素的冲击。在变化形式中,主体自我逐渐意识到没有“他者”就无法拓展出文物所构建“外部世界”中“不可见”的深度和广度,其地位不可替代,从而丧失“自我”在两者关系的主导地位,并伴随着文物异质性要素的流转与“他者”的视角合一。由此,观众与文物之间便不存在认识与被认识的关系,观众的“知觉”与《如果国宝会说话》所构建为“国宝—意象”合一。

在他者视角的调和下,文物差异化过程的不确定性得以被纳入稳定且可靠的叙述之中。从叙述时间上来说,观众观看《如果国宝会说话》是一个只存在于“当下”的过程,在叙述的5分钟里,看过的影像是已逝的“当下”,没有看到的影像是未降临的“当下”,所以,观众在观影中只存在于不断诞生且逝去的鲜活“当下”。与此同时,由于时间的建立只存在于“当下”,观众的主体性也被瓦解成无数的碎片。然而,从《如果国宝会说话》的文物时间来看,任何一件文物都具有丰富且复杂的历史性,只有通过“他者”的视角,观众才能在线性时间中有序地“对话”《如果国宝会说话》,理解文物分子化运动对“外部世界”拓展的不确定性,将包括“人头壶”“陶鹰鼎”“红山玉龙”在内的系列文物的历史性转化成持续异质性更迭的虚拟现实,在形成历史与现实共存的同时,将文物的历史性源源不断地导入《如果国宝会说话》的叙述中去,构建出表现每件文物历史记忆的序列。在鲜活“当下”和历史性记忆的时间双向运动中,观众与《如果国宝会说话》的“对话”形成了特有的节奏。“节奏是一种重复,但并非任何一种重复都可称作是节奏”,观众观影的每个“当下”都是文物历史性转化成异质性虚拟现实的瞬间,并且,后一个“当下”差异于前一个“当下”,对于观众的直观感受就是截然不同且不可预知,从而在意识层面形成持续性的“痕迹”,即一种紧张且兴奋的“期待”,期待下一个“当下”文物的历史记忆对文物“外部世界”的进一步拓展。与此同时,由于《如果国宝会说话》要在5分钟的时长内完成对文物庞杂过往的叙述,其必须大幅度地提升叙述节奏,形成对每一个“当下”自我的一次次瞬间的冲击,构成更大强度的差异性。《如果国宝会说话》中重复性节奏的冲击,促使异质性的时刻被持续地创造,呈现出多向且多维的空间,观众从每件文物的历史记忆和《如果国宝会说话》的当下阐述的束缚中释放出来,直面开放的、不确定的未知界域,自我全面调度自身每个“当下”的意识去思考每件文物瞬间的异质性以及未知界域,与自我已有的认知体系进行互动、提取和转化,形成“介于两种状态间的差异经验绵延”的情感,在创造性和自我自由中编制出一种面向未来的记忆。这种记忆“是心灵带着期待、紧张和渴望向着未来的多元投射”,期待和渴望通过差异强度的体系释放每件文物的异质性穿越自身的生活世界,给予持续的创造性和自由的感受,在绵延的时间中构成观众主体性的同时,生成专属于每位观众情感和记忆的国宝。

中华文化源远流长,每件文物就是中华文化历史长河中的一个点,是一个简单实体,无数件文物实体构成了中华文化历史脉络,但它们又各不相同,分别代表着历史脉络中的不同界限的浓缩,极小中孕育着极大。在《如果国宝会说话》与观众“对话”的情境中,“微”不再是短小的含义,而是在寻求“以连续可思考时间的最小值更小的时间之中”的差异强度,通过语言衍义和影像造型共同解域文物,析出文物异质性要素,以分子化的“共振”摆脱文物具象的束缚,重新构建问题域“如果国宝会说话”下的“国宝—意象”。在系列化差异与重复的节奏强度下,全面激发观众感知文物异质性要素在历史和文化的时空流转中意义增殖的快感,期待着在“他者”视角下拓展自身主体意识空间的同时,寻求文物异质性所带来的创造性和自由的满足,一次次穿越文物的点抵达无限可能的中华文化的面,最终在观众与微纪录片《如果国宝会说话》之间“生成—国宝”。