“影”与“情”的共振:清明档电影的优化逻辑

苗 芳

(1.云南师范大学 传媒学院,云南 昆明 650500;2.南京大学 文学院,江苏 南京 210046)

清明档作为一个传统的节日档期,自2008年至今已走过了13个年头。然而,它并未能成为一个稳定而成熟的商业档期。与春节档及暑假档的研究热潮相比,它似乎缺失着深层理论分析。生产与销售方因节日时间较短,加之时处“平三淡四低九”青黄不接的月份,而被置若罔闻。清明档成为档期票房中的长期“陪跑者”。清明档中受众观影的独特需求亦被无意间抹平。为改善清明档“不温不火”“似有似无”的尴尬现状,本文拟从清明节的传统文化、受众节日观影的情感诉求,以及对电影审美的价值取向三个方面进行研究,力求探寻其自身的优化逻辑。

一、传统节日的现代失语与情感文化源的驻守

中国传统节日历经数千年的文化洗礼,形成了特定的民俗习惯与情感基调。每个接受过传统教育的国人,都保存着这份血脉相承的情感文化源。中国传统节日庆典是建构民族文化与精神内涵的综合载体,更是国民气节的风向标。随着现代工业社会的高速运转,传统节日仪式日渐呈现出失语状态。但是,传统节日的情感文化源仍驻守于个人的潜意识中。人们原初对于狂欢仪式的欲求被悬置,消费文化环境中的诸多商品快速补位。传统节日的档期电影即是这种双边如面后的市场产物。

(一)传统节日的情感文化源

面对混合型的社会样态,现代国家很难形成一个统一的实体共同体,但从情感认知层面而言,在社会遭遇某些重大的、危机的、特定的时期,某个民族或区域的人民会产生集体情感,并可能由此凝聚成情感共同体。如在新旧政权的更迭、疫情灭族的危机或传统节庆的时刻,民族文化深层的情感认同趋向于一致。这是由根生性的民族情感文化源滋养而成的。不同节日皆有其自身的情感文化源,传承着民族的集体情感与集体记忆。

20世纪80年代,滕尼斯从哲学、政体及社会学的角度,区分出“共同体”与“社会”的二元对立,认为前者指向“真实与有机生命”,后者则面向“想象的与机械的构造”,其本质区别在于共同的情感与精神纽带的有无。滕尼斯诟病近现代“社会”取代了“共同体”的自身有机性,以国家机器的机械性取而代之。但是,他同时承认“社会”中不乏规模较小的“共同体”的现实存在。这恰说明政治体制与社会性质划分中的模糊性与杂糅性。马克思通过研究近代英国发现,“阶级结构也还没有以纯粹的形式表现出来。在这里,也还有若干中间的和过渡的阶级到处使界限规定模糊起来”。没有一个纯而又纯的单一的社会形态。马克思与滕尼斯从哲学、社会学与政治学的角度,分析社会形态与阶级结构的混合性。但由于各国家、各民族具有其自身的情感文化源,而使得民众时常形成趋同的情感状态。

社会学家王宁提出了“情感文化源”一词,并解析道:“情感的文化源是由那些为生活在社会中的人所共同拥有的一些基本的观念、价值、目标和理想所构成。”笔者认为,情感文化源的特质在于,对同一事件或现象,秉持着总体趋同的集体情感与相对延续的集体记忆。涂尔干曾在滕尼斯二元论的基础上,指出集体情感优先于个人情感,并认为应通过定期仪式活动复苏集体情感。在涂尔干看来,集体情感是指“集体中每一个人都具有的相同的情感,这种情感是由外在力量(社会)在人身上作用的产物”。哈布瓦赫作为涂尔干学派的继承人,进一步补充了集体情感在仪式空白期得以延续的纽带,即集体记忆。他将集体记忆看作各集团内无数个体记忆的总和。本文则强调整体所共有的记忆与历史记忆的相对延续性。正是集体记忆的共同性与延续性,使得集体情感得以世代相传。

(二)传统节日仪式的现代失语

中国传统节日围绕着农耕社会的万物生发节令,连续地贯穿起一年的劳作时光。它在土地依附、家庭合作型的社会中,发挥出无可替代的凝聚作用。仪式作为传统节日的形式载体与具体内容,满足民众对于节日狂欢的集体情感期待,维系着集体记忆的延续。现代工业社会中,农耕文化传统瓦解,传统节日仪式亦呈现出一种现代失语状态。传统节日仪式的内容也流于碎片化与模糊化。

《中华文化通志——民间风俗志》记载着中国传统春节的仪式内容,初一祭拜天地诸神、祭拜祖先;初二拜财神、拜母系亲;初三送祖宗;初四迎诸神;初五“烧长香”“送穷灰”;初七为人节;初八谷神节;初九玉皇诞辰;初十石头节……这些传统民俗在乡下,还有部分被保留,在现代都市中,因禁炮的缘故,春节的仪式仅剩下春联、春晚、饺子与微信祝福。这是无可回避的现实境遇。这种碎片化的仪式与隆重的节庆气氛明显有悖。春节已然如此,其他传统节日仪式更是岌岌可危。现代社会中,关心传统节日仪式的群体,是幼儿与长者,中青年群体普遍缺席。

虽然,都市人对于传统节日的能指模糊不明,但他们对传统节日的集体情感与集体记忆仍十分浓烈。传统节日仪式的失语使得都市人情感能量传递的需求被搁置,并由此形成沟壑。消费文化快速地填平了这种沟壑,档期电影就是其中的佼佼者。在市场经济背景下,这种文化现象本身并无对错。本文并非立足于阿多诺及法兰克福学派对消费社会与大众文化的批判视角,而以中立的社会事实范式,从文化性与社会性方面研究节日档期电影的文化表征。

(三)清明节的历史传统与情感内涵

传统节日有别于日常生活的特殊之处,在于其彼此认同、约定俗成的文化象征性。“节日的消费形态,其价值、意义除了平常所具备的之外,还含有节日本身所具有的特定价值、意义。也正因为节日消费有着浓烈、明显的文化内涵,节日消费形成了特定的节日消费文化。”每个节日特有的历史传统与情感内涵,主导了受众对于节日消费的心理诉求与审美取向。

纵观中国四大传统节日(春节、清明、端午、中秋),每个节日的主题各有侧重。学者杨琳经考据后推断,唐以前尚无清明节,唐宋时期清明节形成,是由寒食节与上巳节整合而成。清明节的特殊之处,在于其驳杂的情感内涵。它是一个“悲喜交集的节日,也是一个理性与感性统一、历史与现实融汇的节日”。人们在清明节中祭祀扫墓,缅怀亲人,外出踏春感受新生。这体现着中国传统文化“哀而不伤”的精神。深究清明节的情感氛围与精神本质,可以划分为两个层面:其一,在追悼先人时,人们胸怀哀思,氤氲惆怅,体味着追思之情;其二,在外出踏春时,人们感触着大自然的昂扬生机,参悟着生命轮回的真谛,传承着感恩生命的精神向度。

在消费文化主导、全球化“去魅”的现代社会中,中国传统节日的神圣性消弭,节日本身的消费空间不断被商业挖掘。历经千年积淀的传统节日文化,即便仪式衰落,人们对于节日的集体情感与集体记忆仍深刻于潜意识中。民众面对重大传统节日时,既有身处中心的深度卷入者,亦有置身过渡区的适度卷入者,又有位于边际的潜意识卷入者。在了解清明节的特有历史传统与情感内涵后,解析受众观影的情感诉求是清明档电影获取成功的有效路径。

二、基于清明档受众情感诉求的类型电影定位

解析清明节独特的节日历史、文化内涵与情感氛围后,为使档期电影更加符合市场需求,应结合受众的情感状态与心理诉求,探寻相应的电影的类型。

(一)观众的情感状态与缓解路径

根据民众在清明节中体验到的驳杂情感,找寻缓解情绪、回应愿望的现实需求,定位与之匹配的类型电影。这种基于受众情感状态,定位档期电影类型与题材的方法,对于国产电影而言,不失为一种有益的尝试。但是,它对于进口电影而言,并不适用。结合具体的作品票房表现,可以管窥些许奥秘。

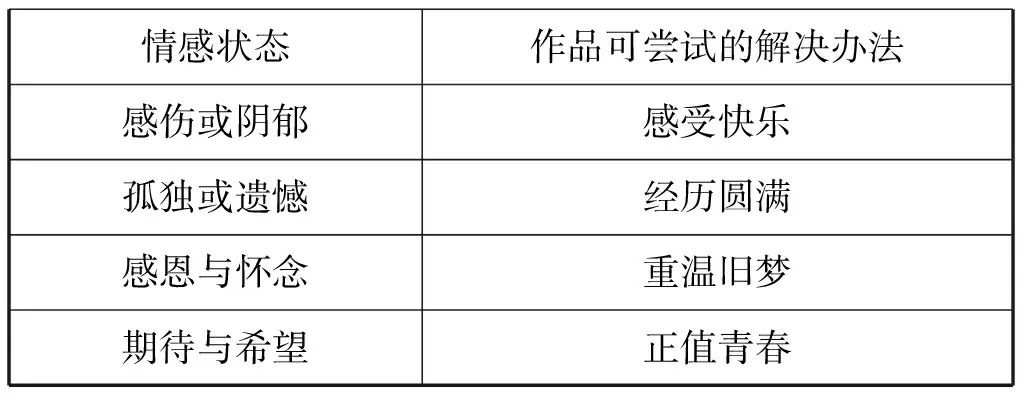

清明档期观众的情感状态可以细化为:感伤或阴郁;孤独或遗憾;感恩与怀念及期待与希望等。国产档期电影为取得较好的票房成绩,须缓解或回应相应的情感状态与需求,可尝试为观众提供以下观影感受,如体验快乐的生活;经历圆满的个人情感;重温过往的美好时光;在青春中体会充满希望的未来。进一步具化而言,每一种解决办法皆可寻找到相应的电影类型与题材。感受快乐指向喜剧片;经历圆满多以和谐的剧情片为主导;重温过往,或以怀旧片,或以回忆往事为实践路径;正值青春则多呈现为“青春片”。基于清明档期观众情感状态而锁定的类型电影与电影题材,并非限于单一的类型,其更倾向于融合化的类型电影。

表1 情感状态与作品可提供的解决办法

纵览近年清明档的国产电影市场,存在热卖或失利两种极端差异现象,热卖的影片既有“定档专映”的品质微劣者,又有上映多时的持续走俏者。它们多因符合清明档的类型电影需求而热卖。“定档专映”的档期电影中,有部分影片的豆瓣评分相对较低却在档期中获得不俗的票房成绩,如《整容日记》(2014)、《咱们结婚吧》(2015)、《睡在我上铺的兄弟》(2016)等。与“定档专映”影片的热卖不同,历年清明档票房排行榜中,时常出现已经上映十余天,恰逢清明档期,仍表现强劲的作品,如《越光宝盒》(2010)、《北京遇上西雅图》(2013)与《老师·好》(2019)等。这些作品并非针对清明档上映,却在该档期持续热映,具体分析可以发现其吻合清明档电影的类型需求。2013年清明档中,4月2日上映的《毒战》(豆瓣评分7.4分),三天共收获了4933万元的票房;3月29日上映的《厨子·戏子·痞子》(豆瓣评分7.1分),三天收获了6585万元的票房;3月21日上映的《北京遇上西雅图》(豆瓣评分7.3分),三天斩获了8452万元的票房。产生这种票房逆差的决定性因素并不在于影片质量的悬殊,更多地取决于其是否准确把握了档期观众的情感诉求。

进口电影与国产电影不同,中国观众很难在进口电影中找到情感文化源层面的民族认同。中国电影受众并不希冀于在进口电影中解决集体情感与集体记忆带来的情绪问题。它是由民族先天的情感屏障导致。这并不意味着清明档受众不接受进口电影。相反,进口电影支撑着清明档票房的半壁江山。清明档受众对于进口电影的类型偏好,仍延续以往的观影惯性。2000年以前的进口电影中,动作片为主,21世纪以后,动作片、科幻片、冒险片与动画电影日益成为国内观众的宠儿。

基于观众的情感诉求定位档期电影的相应类型,这有助于制片方与发行方明确档期特质,有针对性地订制电影作品,亦能促进清明档自身的成熟与稳定。在此基础上,分析受众观影的心理动机,结合档期电影历年的市场表现,探寻档期内部的禁忌话语,将有助于进一步明确档期电影的门槛。

(二)情感能量传递与禁忌话语

柯林斯基于社会分层与互动仪式提出“情感能量”一词,认为“情感能量是一个连续统,从高端的自信、热情、自我感觉良好;到中间平淡的常态;再到末端的消沉、缺乏主动性与消极的自我感觉”。清明节的传统文化奠定了负性情感的主氛围,民众被裹挟在这种集体情感与集体记忆中。当受众观看影片时,他们身处情感能量传递场中。他们本能地拒斥那些渲染负性情感的影片。结合历年清明档期电影票房的表现,可以发现一种吊诡的现象。大量恐怖片与惊悚片在此期间上映,肤浅地迎合节日气氛,却总是败北而归。如《夜惊魂》(2011年,票房344万元)、《绣花鞋》(2012年,票房1530万元)、《楼》(2013年,票房61万元)、《笔仙惊魂3》(2014年,票房1478万元)、《三更车库》(2015年,票房359万元)、《怨灵宿舍之白纸女生》(2017年,票房120万元)、《守灵》(2019年,117万元)等。观众以往选择此类影片,多因麻木的日常生活如死水一般僵持,需要恐怖与刺激的情感体验来激活自我。而清明节期间,观众本身具有较充沛的情感体验,不再需要借助它们来寻找刺激。

表2 历年清明档期中的渲染负性情感的电影票房

在情感能量传递方面,观众对于进口电影与国产电影的需求是一致的。进口电影虽无法融入中华民族传统文化的情感肌理,但应做到不予触碰或激发负性情感。审视历年清明档的进口电影,可以发现这种禁忌话语“潜规则”的存在。如《侠盗石川》(2011)、《灵偶契约》(2016)、《第三度嫌疑人》(2018)、《警告》(2019)等影片,它们多因传递出莫名恐惧与孤立无助的负性情感,而被受众唾弃。

是枝裕和通过影片《第三度嫌疑人》,质问观众,是谁杀死了三隅,“谁在制裁谁?”尼采宣称“上帝已死”时,是渴望个体“人”情感的复苏。然而,工具理性的碾轮未曾止步,在全球“去魅”、宗教退场之后,是理性权威的进一步巩固。“拜权”再次侵蚀了人的灵魂。主人公三隅渴望权力,向往法官的审判权,嫉羡耶稣的复活权,希望能够代替他们处决不公。死,是他自我的裁决,是理性社会的必然,是冷漠人际的终点。在这样的社会中,人最为期盼的自由,永远无法抵达。它只是一声无源的啼鸣,可听而不可见,可幻而不可得,能做的只是向死而求生。这部影片传递出的悲观情绪及其自身强烈的艺术电影风格,使得它在2018年清明档中仅收获了56万元的票房。其他几部进口电影亦多因渲染负性情感而遭遇滑铁卢。

通过清明档期观众的情感诉求,推论出四种较为适宜的国产电影的类型与题材,结合情感能量传递的观影动机,发现受众排斥渲染负性情感的作品,以恐怖片与惊悚片尤为突出。这些类型分析对于清明档期电影而言,无疑是撬动市场票房的一个支点。国产电影与进口电影根据档期内受众的各自诉求,按需订制较易成功。但真正决定杠杆效力强度的施力者,却是影片自身的审美价值。

三、清明档电影的审美现代性的价值凸显

审美现代性作为启蒙现代性的另一个面向,在现代化进程中,为个体“异化”提供了一条“救赎”之路。档期电影作为消费商品的同时,兼具艺术品的先天禀赋。档期电影在满足受众情感诉求与观影动机的基础上,更应提供一种独具批判价值的审美现代性。通过爬梳近年清明档中高票房的国产电影与进口电影,研判影片的审美价值,是优化清明档电影的重要一环。

(一)国产电影中审美现代性的蓬出

清明档的国产电影要想获得成功,除了认真考察节日的情感文化源,正视观众的情感诉求,创作适宜的类型题材外,影片本身的审美价值,深层划分着票房的发展趋势。

电影《老师·好》于2019年3月22日上映。作为一部小成本制作的青春怀旧片,它在清明档期三天收获了3899万元,并终以3.53亿元的票房收官。这部已经上映14天的影片,清明档的票房收入高于“定档专映”的娄烨导演的《风中有朵雨做的云》。影片以学生王海的回忆讲述切入第一叙事层,内嵌着苗宛秋老师与学生斗智斗勇、互相关怀的第二叙事层及苗老师个人回忆的第三叙事层。其言说着苗宛秋遭遇“霸权话语”后,自我规训与自我救赎的人生历程;批判性地反思“霸权话语”对于个体的扭曲与伤害。安静同学的车祸成为他摆脱悖论,回归自我的痛点与契机。人不再被“他者”的欲望镜像操控,远离尘嚣的“游牧”生活,使他找到了真实的自己。

2016年,《火锅英雄》在清明档前一天上映,档期三天共收益1.48亿元,总票房达3.69亿元。该片以重庆地貌特质、历史遗留的防空洞与火锅文化三者组合而成的特色产物——洞子火锅为核心场域,讲述了三个青年人“洞穴”般的生活。他们在一次意外抢劫案中自我拯救,直面本真,完成自我与社会的接轨。柏拉图“洞穴”理论中,关于真相的三层面纱,在洞子火锅与银行钱库、劫匪与刘波、债主与劫匪及刘波与小惠等的种种误会中,层层退去,实现人的“第二次天真”。影片借助“超类型”的电影样式,为观众提供了多元的类型体验与圆满的情感经历;以小人物的真实境况,反思了消费社会对个体造成的金钱异化、思想荒芜与价值迷失等现实问题。

观众对于清明档期国产电影的期望,除了满足情感诉求及类型吻合之外,更多地期望电影作为艺术本身,为现代都市人提供审美现代性的疗愈。清明档的国产电影若完成了这三种建构路径,把握好影片的营销策略,自然较容易取得一定的成绩。

(二)进口电影中审美现代性的缺失与补位

美国“高概念”电影以视觉刺激、创意勾连及英雄情结搭建“奇观”风貌,长期占据档期票房榜首位置。但是,“高概念”电影时常表现出审美现代性缺失的文化症候。这为揭露现实社会问题、探寻复杂人性的印度现实主义电影留下了一定的发展空间。

2018年清明档期中,斯皮尔伯格导演的“高概念”电影《头号玩家》上映仅三天时间,票房达3.9亿元。影片的叙事主题可凝练为:走出虚拟游戏,正视人际关系,平衡虚拟与现实。影片在批判现代都市人集体顽疾的同时,为他们指明现实出路。2019年4月5日,美国DC超级英雄电影《雷霆沙赞!》,在中国与北美同步上映。这一天恰为国内清明档期的第一天。这说明进口电影看好清明档的票仓能力。片中充斥着超人与怪兽恶战的奇观影像,提供了震撼的视觉刺激,并以神话元素与人类原罪的创意,勾连受众心底的幻想世界,讲述着超级英雄的成长旅程。该片在清明档三天内,票房收获1.9亿元,相对于“超级英雄”系列电影而言,成绩并不理想。其原因在于这部“高概念”电影中审美价值的偏差。正反双方的主人公都遭遇过原生家庭的“遗弃”,却走向了不同的结果,除去相似的成长经历,造成人物分歧的元凶指向了“人,生而善恶有别”的母题。这与影片企图强调“爱是创造一切的力量”的思想,形成悖论。影片的批判性萎靡,思想深度匮乏。反观近年来的清明档票房,印度电影持续叫座。它异于好莱坞的“高概念”电影,以对社会症候的揭秘与人性深渊的叩问等深层反思,盘踞票房榜单的前列。

2018—2019年,在中国公映的印度电影中,各有一部在清明档面世。两部影片的票房表现存在差异。2018年4月4日上映的《起跑线》,豆瓣评分7.9分,其在清明档三天的票房达1.02亿元。2019年4月3日上映的《调音师》,豆瓣评分8.3分,其在清明档三天的票房为0.71亿元。影片是否符合档期受众的审美价值判断,某种程度上决定了它的票房表现。2018年,《起跑线》以1亿元的成绩占据清明档票房的亚军。它的惊人表现值得关注。影片从印度国内幼儿就学的现实问题入手,以温情喜剧的方式揭示了种种社会症候,如教育资源不公,社会贫富差异,阶层固化,后殖民文化下的语言焦虑及父母教养困惑,等等。电影在现实困境中,找到富人回馈社会,打破阶级成见的沟通桥梁,为大众提供一种笑中有泪的解决方案。2019年清明档期上映的印度电影《调音师》,票房表现欠佳。其原因在于两个方面:一方面,影片虽以喜剧元素穿插其中,但整体传递出一种负性情感,即人无法摆脱趋利避害与利己主义的人性黑洞;另一方面,影片在揭示了残酷的现实与卑微的人性之后,并未企图找出破解之道,这并不趋同于清明档受众的审美取向。

进口电影若想在清明档期有所作为,首先,应当避免渲染负性情感,明确影片总体情感基调,实现情感能量正向传递;其次,选择“高概念”电影路线的作品,需要不断更生创意,明晰故事主题,并提出现实反思;此外,选择现实主义风格的作品,不但要有力地揭示社会症候、人性问题,更需要进一步寻找解救之路。最后,简要地回顾清明档历程,有助于我们凝练清明档电影的优化逻辑。

(三)对清明档历程的审视

学者艾青曾对成熟档期进行界定,认为“一个档期的成熟包含两个层面的意义:一是电影制作者在把握市场中形成了一种生产和销售相融合的良好理念;一是电影受众拥有了固定的观影习惯和心理期待”。纵览十余年的清明档历程,根据其呈现的特质,可以划分为依借外力的生发期与稳中求进的探索期。从中国传统节日的情感文化源层面理解,不难发现清明档受众确实存在着较为稳定的观影习惯和心理期待。但是反观市场,电影制作者们尚未能充分正视该档期,也未能有针对性地制作相应的产品。这也许与中国电影市场的运作规则有着千丝万缕的关系,也不能过分苛责电影生产者们。

图1 历年清明档期票房表现①

2008年至2012年期间,进口电影在清明档的票房上占有绝对的发言权,“定档专映”的国产片较少。在2011年的清明档中,国产电影曾做出积极尝试,但因影片类型与审美价值等问题而遇冷。2013年至2019年七年间,清明档中“定档专映”的国产片数量日益增多,港澳台及大陆地区合拍片也撑起部分票房,进口电影仍占据主要疆域。通过清明档票房的年度占比走势图(如上),不难看出其自身发展较为缓慢。2013年起,清明档票房呈现出较平稳态势。2019年的清明档表现出些许的独特性。一方面,其“定档专映”的影片数量创历年新高;另一方面,几部优秀电影集中选择在该档期上映,亦说明业界对其日益重视。此外,猫眼专业版首次在档期分析中,加入了“清明档”选项。虽然2019年清明档内有多部优质电影上映,但因部分作品仍未能契合观众的情感诉求与审美取向,从而使得结果不尽如人意。清明档成熟之路尚需时日。

结 语

面对工业社会的极速发展,消费文化攻占了传统节日仪式失语而形成的商品高地。清明档电影,作为一种消费文化产物,绝非冰冷的日常消费品,其肌底是激情的情感文化源的驻守。这种文化现象背后隐匿着清明档电影受众的情感诉求与类型期待。他们在此基础上,进一步追求电影作品的审美现代性价值。在国产电影中,受众在喜剧、剧情、怀旧及青春电影类型中,有针对性地寻找自身的情感补给。在进口电影中,因民俗文化的阻隔,受众仅希冀影片实现情感能量的正向传递。其中,恐怖电影与惊悚电影无疑是清明档的禁忌话语,无分国界。当受众的情感诉求被满足后,电影作品中的审美现代性价值凸显,局限的自我书写应当向社会批判、人性叩问与自我救赎等深刻议题转向,以告慰受众的审美价值期待。当“情”的诉求与“影”的供养和谐共振时,清明档电影的优化有望实现,清明档期的成熟与稳定指日可待。