思维导图在小学高年级语文阅读教学中的应用分析

汤 艳

(安徽省六安市城北第二小学,安徽 六安 237000)

引言

小学高年级阅读活动,是提升学生阅读理解能力与语文学习水平的重要方法。思维导图的运用,将文本信息简单化,提升学生对文本内容的理解。本文就小学语文阅读教学中思维导图的应用进行分析。

一、小学高年级语文阅读教学现状

(一)教育理念落后

小学语文阅读教育中,存在较多的问题,发现教学理念落后,教学模式单一。课堂活动中,教师会将阅读重点、作者的思想情感直接体现出来,让学生直接记忆分析方法与技巧。在此过程,学生的参与性比较弱,并没有真正地参与文章分析中。这种教学方式,不仅没有体现出学生的主体性,同时也使学生出现各种抵触心理,导致教育工作效果不理想。

(二)学生缺乏主动阅读意识

阅读是一个由内而外的活动,需要学生具备主动阅读意识,并可以在主动阅读过程中获得一些新的体验与感受。在小学语文阅读教学中,学生自主阅读学习意识较差,缺乏主动性。由于被动的学习状态,影响课堂阅读教学效果,导致学生阅读能力一般。课堂教育活动中,加强对语文阅读教育的研究,结合学生实际学习情况,设计阅读教育工作,辅助学生深度学习,促使学生阅读学习能力提升。

二、小学高年级语文阅读教学中思维导图的应用

(一)感知文章,体会其中情感

阅读活动的重点,就是对文章的整体感知,借助文本信息感受文章描述内容与情感,了解作者情感思想。由于小学生阅读经验较少,无法独立完成阅读活动,会遇到各种各样的问题,影响阅读效果。运用思维导图帮助学生感知文章,引导学生从浅入深,通过浅显的文字,思考文章中的意境,感知作者的情感变化。教学活动中,教师可以将思维导图体现在黑板上,让学生在教学语言与图形的引导下,掌握阅读技巧,积累阅读经验与方法,提高学习质量。

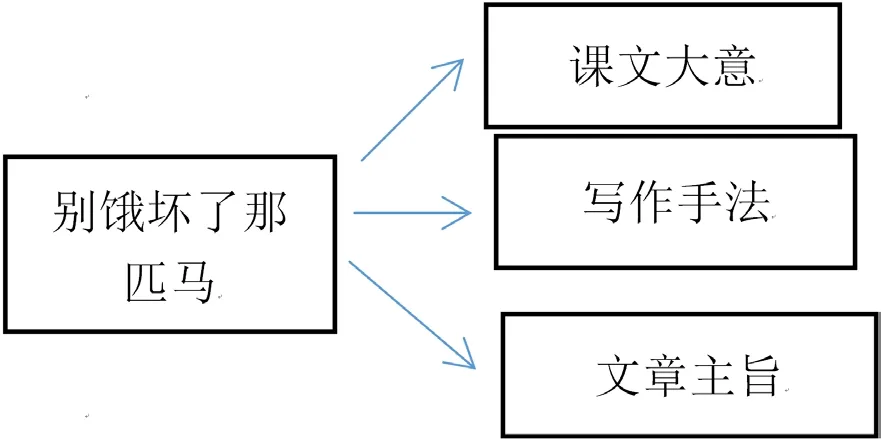

以《别饿坏了那匹马》为例,课堂活动中,引导学生阅读文章,使学生对教材内容有初步的了解。阅读学习结束后,则画出思维导图,引导学生围绕“别饿坏了那匹马”的思维导图,对文章大概内容、描写手法、文章情感、作者写作意图这几点内容进行分析,并在思维导图辅助下深入探究,思考作者写作的目的,想要表达的情感。课堂上,教师可以设计一个思维导图概框,如下图,然后让学生一边阅读学习,一边填充相关的信息,完善思维导图。通过学生对思维导图的填充,培养学生阅读学习意识,提升学生阅读学习能力,促使阅读教学活动顺利进行。在阅读活动中,给予学生自主阅读学习的空间,引导学生自主阅读学习,并思考思维导图中的信息与内容。通过思维导图的运用,使学生学会分析文章,并掌握阅读学习方法,促使学生阅读能力提升。

(二)辅助学生构建知识网络,提升学生阅读学习能力

小学语文教学中,教师可以利用思维导图引导学生积累学习方法,促使学生知识网络的构建。语文阅读教学中,有非常多的技能技巧是需要学生学习掌握的。实际教学中,教师并没有意识到这部分内容对学生语文知识学习的影响,忽略技能技巧的教育。课堂活动中,为了提高学生阅读学习效果,教师可以将思维导图应用在阅读教学过程中,理清学生学习思路,使学生掌握阅读技能技巧,提高学习效果。

例如,《山中访友》阅读学习时,教师可以让学生将“山中访友”作为思维导图的核心,将古桥、小鸟、山中朋友、落花、石头、雨作为分支,结合以往阅读教学中讲述的技能技巧,从不同角度分析作者对山中朋友的情感。教师的引导是提升学生阅读学习效果的重要因素,教师可以适当地参与学生学习过程,引导学生对课本中使用的修辞方法、写作方法进行全面的分析,了解作者真实的情感。通过思维导图的运用,提升学生基础知识学习能力,促使学生语文素养与阅读意识形成。

(三)创新教学理念,发挥思维导图优势

就现代教育发展情况来讲,传统单一教学模式已经满足不了教学要求,不能提升课堂教学效果。教育理念创新,是推动教育事业稳定发展,提升素质教育效果的重要举措。思维导图在阅读教学中运用,提升阅读教学效果,将抽象的内容直观化。课堂教育中,对思维导图教育优势进行全面分析,将此体现在课堂活动中,使学生在学习中阅读能力与理解能力得到提升,并养成良好的学习意识。小学高年级学生已经具备独自学习能力,教师可以将思维导图的创建方法与使用方法渗透给学生,引导学生在课前、课中、课后三个不同环节灵活运用,借此掌握学习知识,夯实学习基础。

以《为人民服务》为例,课堂教学中,教师可以将文章的写作背景呈现在课堂上,让学生结合文章背景,思考文章主旨。教师:同学们,你们知道这篇文章是叙述谁的故事吗?学生:不知道。教师:这篇文章是毛泽东主席为了纪念张思德而发表的追悼文。抗日战争时期,张思德同志为了人民而牺牲了自己的生命,换取人民的平安。为了纪念他的良好品质,发扬革命战士的精神品质,毛泽东同志写了这篇文章,希望人民团结起来,打败日本侵略者。当写作背景展示结束后,引导学生自主阅读文章,了解文章描述内容。阅读结束后,教师可以以思维导图的方式围绕文章的中心主旨这一核心内容提出以下几个问题:第一,毛主席的演讲是围绕什么进行的,主要想表达什么?第二,从文章中哪些内容可以看出文章的主旨?第三,为人民利益而死,就比泰山还重,如何看待这句话?第四,文章的情感主线是什么?想要表达什么内容?确定问题后,则引导学生一边阅读一边思考,结合教材内容分析文章主旨,探究什么是“为人民服务”。通过问题导图的运用,可以将学习过程清晰化,辅助学生学习理解教材内容,以此提升阅读学习效果。

(四)利用思维导图,培养学生阅读学习习惯

小学阶段是培养学生学习习惯的重要时期,通过教师的引导与学生自主学习,使学生形成主动学习意识,养成良好的学习习惯。课堂教学中,尊重学生个性,发挥其想象力,引导学生设计不同类型的思维导图,以此提高学生学习效果。这样一来,不仅可以使学生在学习中获得成就感,同时能够培养学生良好学习态度,有利于阅读学习习惯形成。利用思维导图培养学生学习习惯时,应注意教育的多样性,避免在同一环节循环使用思维导图,激发学生的逆反心理,影响学习效果。将思维导图应用在不同学习内容上,引导学生利用此理清学习思路,提高学习效果。

例如,《卖火柴的小女孩》内容学习时,教师可以利用思维导图引导学生续写文章,发挥学生的想象力,写出后面未发生的故事。该文章作为一篇童话,利用底层人民的生活反映出当时社会的黑暗。课堂教学中,教师可以让学生在阅读过程中思考文章的情感,并想象,如果自己是文章中的小女孩,经历同样的事情会怎样?通过换位思考的方式,让学生与作者产生情感共鸣。由于学生的生活经历不同,对故事的后续的期盼也就不同。教师可以让学生以思维导图的方式写出两个故事结局,将自己对文章的理解,将可能会发生的故事写出来,展示自己对文章的理解,以此提高阅读学习效果。通过思维导图的运用,将学习简单化,提升阅读理解能力,促使学生学习意识与阅读能力提升。

三、结语

总而言之,在小学高年级语文阅读教学中,思维导图的运用能提高学生学习积极性,使学生掌握阅读学习方法。在课堂教学中,将此应用于各个教育环节,并引导学生利用思维导图学习语文知识,培养学生阅读习惯,促使学生全面发展。